Клиническая анатомия жевательных мышц с позиции кинематики и динамики нижней челюсти(обзор)

Автор: Дьяченко Денис Юрьевич, Венскель Елена Владимировна, Македонова Юлия Алексеевна, Дьяченко Андрей Юрьевич, Поройская Анна Владимировна

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 3 (75), 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен обзор современных представлений о клинической анатомии височно-нижнечелюстного сустава и жевательной мускулатуры. Тело человека является сложной биомеханической системой, однако, в основе большинства движений лежит система опор, рычагов и приложенных сил. Знания клинической анатомии жевательной мускулатуры необходимы врачу-стоматологу на клиническом приеме для определения тактики ведения пациентов, а также понимания процессов биомеханики челюстно-лицевой области.

Биомеханика нижней челюсти, височно-нижнечелюстной сустав, клиническая анатомия, жевательная мускулатура

Короткий адрес: https://sciup.org/142236255

IDR: 142236255 | УДК: 611.92

Текст обзорной статьи Клиническая анатомия жевательных мышц с позиции кинематики и динамики нижней челюсти(обзор)

Тело человека является сложной биомеханической системой, однако, в основе большинства движений лежит система опор, рычагов и приложенных сил [7]. Динамика— раздел физики, который изучает причины возникновения движения тел или объектов. Понимание анатомии позволит практикующему врачу в полном мере проводить комплексное лечение пациента [9].

Скелетная мускулатура челюстно-лицевой области представлена поперечно-полосатыми мышечными волокнами, объединенными в группы, которые формируют мышечные пучки [8]. Все это, а также многочисленный ряд внешних причин может послужить пусковым механизмом для возникновения сложных аномалий и деформаций. Все мышцы челюстно-лицевой области можно отнести к двум группам: мышцы, непо- средственно влияющие на динамику нижней челюсти, и мышцы, имеющие опосредованное влияние.

Височная мышца – представляет собой плоскую мышцу и напоминает часть окружности [5]. Она располагается в височной ямке. Расположение края данной мышцы варьируется.

В функциональном плане височная мышца выполняет сжимания, движения нижней челюсти в дистальную сторону, а также лобная фракция может позиционировать мыщелок [12]. Особенность строения мышцы - в виде пирамиды, в которой ход волокон направлен к вершине. Можно считать височную мышцу функциональным антагонистом латерально-крыловидной мышцы, ее нижней головки.

С большой долей вероятности, дисфункция височной мышцы является причиной множества головных болей [6].

Жевательная мышца – анатомически представляет собой мышечную пластинку прямоугольной формы. В ней можно выделить наружную фракцию – тянется от угла нижней челюсти вперед и вверх, а также глубокие слои. Функционально жевательная мышца выполняет функцию поднятия нижней челюсти, а также позиционирует мыщелковые отростки в суставной ямке [3]. Особенности расположения мышечных волокон под углом позволяют частично смещать нижнюю челюсть вперед.

Поверхностная часть жевательной мышцы. В случае присутствия окклюзионных нарушений или дисбалансов различной степени выраженности, одним из частых симптомов, отображающих это, будет болезненность при пальпации [11].

Глубокая часть жевательной мышцы. Особенностью функционирования является способность перемещать мыщелковые отростки вверх таким образом, что все окклюзионные помехи, способные противостоять силе мышечного воздействия и отклонить направление нижней челюсти [13].

Медиальная крыловидная мышца – располагается с внутренней стороны нижней челюсти с прикреплением в области угла,. Местом прикрепления, помимо угла нижней челюсти, является крыловидный отросток клиновидной кости и пирамидальный отросток небной кости. Медиальная крыловидная мышца может выполнять несколько функций – при синхронной работе с жевательной мышцей и височной мышцами поднимает че- люсть, при одностороннем напряжении мышцы, формируется медиотрузионное движение [4].

Несмотря на это, можно с точностью утверждать, что внутренняя крыловидная мышца

— это надежный диагностический критерий возможных дисфункциональных изменений челюстно-лицевой области.

Латеральная крыловидная мышца. Нижняя головка – анатомически представляет собой пирамиду, расположенную в подвисочной ямке, начинающейся с прикрепления к поверхности латеральной пластинки крыловидного отростка клиновидной кости и подвисочной фасции. Мышца инициирует все протрузионные мышечные движения из относительного покоя [1].

Латеральная крыловидная мышца, по причине анатомического расположения, практические не поддается пальпации [14]. Алгоритм исследования мышцы включает в себя перемещение нижней челюсти вперед с дальнейшим оказанием давления.

Верхняя головка латеральной крыловидной мышцы функционирует независимо от нижней части. Она представляет собой цилиндр и считается единственный мышцей, которая крепится к суставному диску..

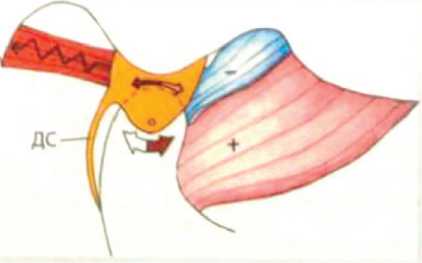

Открывание полости рта: если суставной диск и мыщелок располагаются в центральном соотношении, то диск будет дислоцироваться на вершине мыщелка. В ходе этого нижний пучок мышцы в начале движения тянет мыщелковый отросток первым, его верхняя фракция находится в расслабленном состоянии, что заставляет переместиться суставной диск на сторону верхушки мыщелка (рис.1).

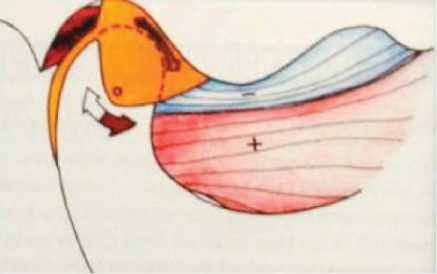

Максимальное открывание полости рта. При открывании рта внутрисуставной диск должен локализоваться непосредственно на верхушке мыщелкового отростка. В таком положении можно наблюдать ослабление дистальной связки, это вызвано дистализацией суставного диска (рис. 2).

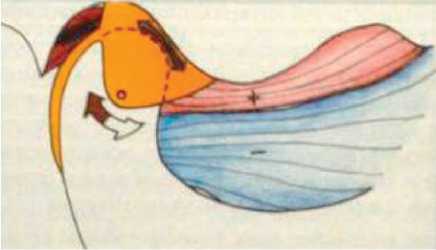

Закрывание полости рта. В процессе закрывания полости рта можно наблюдать перемеще-

Рисунок 1. Открывание полости рта.

Рисунок 2. Максимальное открывание полости рта.

ние внутрисуставного диска назад и вверх. Для контроля перемещения суставного диска можно наблюдать расслабление нижней порции латеральной крыловидной мышцы и сокращение ее, что позволяет поднимающим мышцам сместить суставной диск назад (Рис.3).

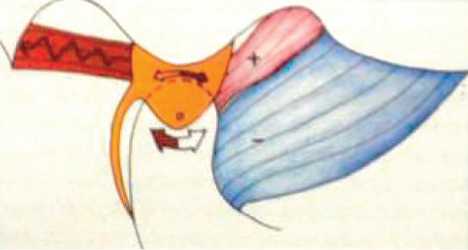

Смыкание полости рта. Нижняя латеральная крыловидная мышца должна проявлять пассивность, но при этом верхняя порция мышцы сокращается для поддержания правильной локализации внутрисуставного диска (Рис. 4)

Челюстно-подъязычная мышца представлена

Рисунок 3. Закрывание полости рта.

Рисунок 4. Центральное соотношение.

мышечной пластинкой с ориентированными параллельно друг другу мышечными волокнами. В срединной области каждой из мышцы можно обнаружить щель, в этой области мышцу прободают сосуды и отросток поднижнечелюстной слюнной железы. Благодаря челюстно-подъязычной мышце образуется диафрагма полости рта.

Двубрюшная мышца представлена двумя брюшками, которые имеют различное происхождение, однако сообщаются друг с другом промежуточными сухожильями [2].

Двубрюшная и подъязычная мышцы, как мышцы, опускающие нижнюю челюсть, часто вовлекаются в процессах огибания окклюзионных помех и заставляют человека находиться в состоянии протрузии нижней челюсти [6]. Требуется понимать, что челюстно-подъязычная мышца формирует активное дно полости рта. Также обе мышцы поддерживают язык [10].

Такие мышцы, как шилоподъязычная, подбородочно-подъязычная мышца, подбородочно-язычная мышца, подъязычно-язычная мышца, шилоязычная мышца, а также мышцы языка и др. хоть и имеют непосредственное крепление к нижней челюсти или костям черепа, не оказывают непосредственного воздействия на движение нижней челюсти. Присутствует ряд крупных мышц, воздействующих на динамику и кинематику нижней челюсти:

Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Она включает две ножки: медиальную и латеральную. В тех случаях, когда мышца болезненна при пальпации, обязательно требуется оценить эффекты положения головы и искривления позвоночного столба в шейном отделе.

Трапециевидная мышца. Представляет собой плоскую широкую мышцу, она имеет поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины. В челюстно-лицевой области можно выделить несколько скоординированных мышечных функций:

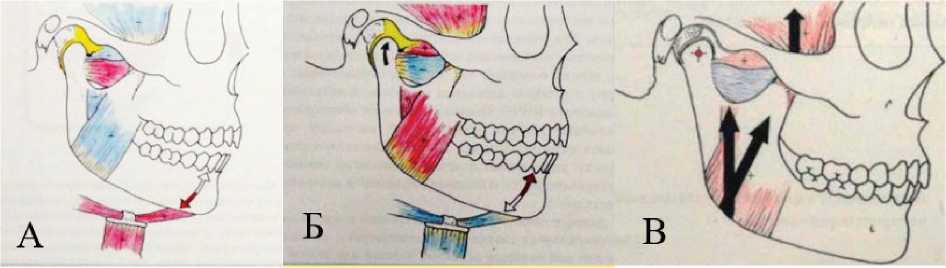

Функция открывания рта — это набор функциональных последовательных активностей различных мышц головы и шеи, он представляет собой последовательное и согласованное расслабление мышц, поднимающих нижнюю челюсть и сокращение группы мышц -антагонистов. По ходу открывания рта мышцы, опускающие нижнюю челюсть, приостанавливают свою работу и фиксируются в максимальном напряжении, а в этот момент мышцы, поднимающие нижнюю челюсть, переходят в расслабленное состояние (рис.5 А).

Функция закрывания рта – процесс, противоположный описанному ранее (рис.5 Б).

Функция максимального межбугоркового смыкания – целью лечения пациента является формирование окклюзионной гармонии (рис. 5 В).

В тех случаях, когда мыщелок вынужден сме-

Рисунок 5-А. Открывание рта. Рисунок, 5-Б. Закрывание полости рта, 5-В. Максимальный межбугорковый контакт.

щаться для достижения максимального межбугоркового смыкания, нижняя порция латераль- ной крыловидной мышцы будет вынуждена сокращаться для сохранения возможности удер- жания мыщелков на скате суставного бугорка.

Не стоит пренебрегать возможностями современных исследований работы мышц таких, как ЭМГ-исследования, УЗ-диагностика, исследование работы мышц при помощи сжатого воздуха. Это поможет выявить скрытые заболевания, такие как гипер- и гипотонусы, которые могут быть как собственными заболеваниями челюстно-лицевой области, так и результатами нарушений гармонии окклюзии или височно-нижнечелюстного сустава. Изучение анатомии жевательных мышц с позиции кинематики и динамики нижней челюсти позволит выявить нарушения, которые могут вовлекаться в патологический процесс, своевременно провести диагностику и дифференциальную диагностику патологического состояния, поставить предварительный диагноз.

Клинический случай успешного комбинированного воздействия на спастичность жевательной мускулатуры у пациента с ДЦП // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2021. № 4 (80). С. 161-170.

Список литературы Клиническая анатомия жевательных мышц с позиции кинематики и динамики нижней челюсти(обзор)

- Бейнарович С.В., Филимонова О.И. Морфометрические и морфологические изменения жевательных мышц у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц по данным МРТ-исследования // Клиническая стоматология. - 2019. - № 3. - С. 46-49. DOI: 10.37988/1811-153X_2019_3_46

- Дмитриенко С.В., Ведешина Э.Г., Доменюк Д.А. Характер функциональных нарушений жевательных мышц у детей с аномалиями окклюзии // Стоматология славянских государств. -2016. - С. 130-134.

- Иорданишвили А.К. Овчинников К.А., Солдатова Л.Н. Оптимизация диагностики и оценки эффективности лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц в стоматологической практике. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2015; 4: 31-7.

- Косметологическая анатомия лица. Воробьев А.А., Чигрова Н.А., Пылаева И.О., Баринова Е.А. Санкт-Петербург, 2019. (2-е издание, переработанное и дополненное).- 340 с.

- Македонова Ю.А., Воробьев А.А., Осыко А.Н., Александров А.В., Дьяченко Д.Ю., Павлова-Адамович А.Г. Диагностика гипертонуса жевательных мышц на стоматологическом приеме. Эндодонтия Today. 2021; 19(3): 190-199. DOI: 10.36377/1683-2981-2021-19-3-190-199

- Македонова Ю. А., Воробьев А. А., Izzet Yavuz, Александров А. В., Дьяченко Д. Ю. Первый опыт применения пневмотренажера-рото-расширителя в ежедневной практике врача-стоматолога / Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2021. - №4. - с.25-31.

- Македонова Ю.А., Воробьев А.А., Дьяченко Д.Ю., Александров А.В., Кабытова М.В. Клинический случай успешного комбинированного воздействия на спастичность жевательной мускулатуры у пациента с ДЦП // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2021. № 4 (80). С. 161-170.

- Сериков А.А., Иорданишвили А.К. Функциональная патология жевательного аппарата у военнослужащих // Вестник Российской военно-медицинской академии. -2019. - № 2. - С. 28-31.

- Синицина, Т. М., Шахметова О.А. Комплексный подход к лечению мышечно-суставной дисфункции ВНЧС с выраженной болевой симптоматикой. Институт стоматологии. 2015; 4(69):108-109.

- Эстетическая анатомия шеи. Воробьев А.А., Чигрова Н.А., Пылаева И.О., Баринова Е.А. Санкт-Петербург, 2018. - 296 с.

- D'Onofrio L Oral dysfunction as a cause of malocclusion. Orthod Craniofac, 2019. - 43-48 p.

- Makedonova YA, Vorobev AA, Yavuz i. Myos-tomatology in children with spastic cerebral palsy. In: Alpoz Ar, ed. Genetic disorders and Syndromes in Pediatric dentistry. 1st ed. Ankara: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences; 2022 p.26-32

- Yuliya A. Makedonova, Alexander A. Vorobev, Oksana N. Kurkina, Anna N.Osyko, Denis Yu. Dyuchenko, Alexander V. Alexandrov, Anastasi-ya G. Pavlova-Adamovich Pneumosimulator-Mouth Expander Usage in Patients with Spastic Cerebral Palsy // Journal of International Dental and Medical Research. - 2021 №3. Vol.14. - c. 1154-1159.

- Ohlmann B, Waldecker M, Leckel M, Bomicke W, Behnisch R, Rammelsberg P, Schmitter M. Correlations between Sleep Bruxism and Temporomandibular Disorders. - J Clin Med. 2020;9(2):611. PMCID: PMC7074179. PMID: 32102466