Клиническая характеристика атопического дерматита у детей в условиях жаркого климата Узбекистана

Автор: Мавлянова Ш. З., Мирзакулова Ш. Н., Исмогилов А. И., Муллаханов Ж. Б., Ибрагимова Г. Р.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Атопический дерматит (АД) является глобальной проблемой XXI века, поскольку число лиц, страдающих этим заболеванием, неуклонно увеличивается. Во всем мире с клиническими проявлениями данного заболевания обращаются за медицинской помощью около 20% населения. Цель исследования. Оценка клинического течения АД у детей в условиях жаркого климата Узбекистана. Пациенты и методы. Под наблюдением находились 215 больных с атопическим дерматитом в возрасте от 1 года до 18 лет. Степень тяжести АД определяли с помощью индекса SCORAD. Результаты. Cреди 215 больных эритематозно-сквамозная форма отмечалась у 63 (29,3%), у 47 (21,8%) - эритематозно-сквамозная с лихенификацией, у 55 (25,6%) - лихеноидная, у 34 (15,8%) - экссудативная и у 16 (7,4%) пруригинозная форма АД. Наиболее часто наблюдались пациенты с АД подросткового возраста, причем количество наблюдавшихся мальчиков и девочек подросткового возраста было примерно одинаковым (49,6% и 50,4%, соответственно). По степени тяжести с учетом индекса SCORAD в младенческом возрасте наиболее часто диагностировали среднюю (47,4%) и легкую (36,8%) степень, в детском периоде - среднюю степень тяжести (56,1%), а в подростковом возрасте наиболее часто регистрировались средняя и тяжелая степень - в 40,3% и 33,8% случаев, соответственно. В младенческом возрасте наиболее часто диагностировали экссудативную форму (52,6%). В возрасте от 2 до 11 лет наиболее часто диагностировали эритематозно-сквамозную форму - в 43,8% и лихеноидную форму - в 31,6% случаев, тогда как в возрасте от 12 до 18 лет наблюдалось большее количество больных с эритематозно-сквамозной формой с лихенификацией (28,1%) и лихеноидной формой (26,6%), а также с эритематозно-сквамозной формой (20,8%). Заключение. Проведенное исследование позволило оценить относительную частоту форм атопического дерматита у детей различных возрастных групп в условиях жаркого климата Узбекистана.

Атопический дерматит, клиническая картина, индекс scorad

Короткий адрес: https://sciup.org/14124546

IDR: 14124546 | DOI: 10.32415/jscientia_2022_8_3_22-30

Текст научной статьи Клиническая характеристика атопического дерматита у детей в условиях жаркого климата Узбекистана

Атопический дерматит (АД) является глобальной проблемой XXI века, поскольку число лиц, страдающих этим заболеванием, неуклонно увеличивается, и во всем мире около 20% населения Земного шара обращаются за медицинской помощью с клиническими проявлениями данного заболевания [1–10].

Распространенность атопического дерматита, неуклонный рост заболеваемости и течение заболевания, которое начинается в раннем детстве и зачастую сопровождает человека в течение всей жизни, делают его серьезной медико-социальной проблемой. Так, среди родившихся до 1960 г. от 1,4 до 3% имели один эпизод АД или более, а среди родившихся после 1970 г. этот показатель составил от 8,9 до 20,4% [5, 11, 12]. Согласно исследованиям, проведенным по унифицированным протоколам ISAAC, распространенность АД в мире колеблется от 1 до 46% [6, 13]. Заболеваемость АД среди населения разных стран составляет обычно не менее 5–10%, а в индустриально развитых государствах этот показатель достигает 20% [2–8, 12, 14–16]. Так, по данным ученых из Великобритании в течение 10 лет распространенность атопического дерматита увеличилась с 13 до 16%. По данным материалов XXV конгресса ЕAACI, участились случаи полиорганных, сочетанных форм АД: бронхиальной астмы и АД — 25–30% случаев, атопического ринита и АД — в два раза чаще. У 24% больных АД в дальнейшем развивается бронхиальная астма [3, 18].

До сих пор дискутируется вопрос классификации атопического дерматита. Диагноз «атопический дерматит» раньше и в настоящее время ставится у больных детского возраста. Однако, согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (2000 г.) в группу атопического дерматита были внесены следующие дерматозы: распространенный нейродермит, экзема, почесуха. Выявленные иммунологические нарушения, роль IgE-опосредованных аллергических реакций, генетическая детерминированность, наруше- ния вегетативной нервной системы и обмена веществ способствовали объединению вышеуказанных дерматозов в одну нозологическую группу «атопический дерматит» [3, 4, 14, 19].

Продолжающийся стремительный рост заболеваемости АД связан, прежде всего, с иммунодепрессивными воздействиями современной цивилизации на организм человека. Загрязнение окружающей среды, повышение радиационного фона, использование в медицине иммунодепрессантов, антибиотиков широкого спектра действия и другие факторы ослабляют естественные защитные механизмы человека и способствуют развитию кожных заболеваний [17, 20, 21]. Данная ситуация в медицине требует пристального внимания ученых и открывает новое научное направление — медицинскую экологию, в частности дерматоэкологию, одной из задач которой является изучение клиники, патогенеза заболеваний кожи и подкожной клетчатки и разработка методов диагностики, лечения и профилактики.

Изучение клинического течения атопического дерматита имеет важное значение в тактике определения оптимальных методов терапии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка клинического течения атопического дерматита у детей в условиях жаркого климата Узбекистана.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Всего нами обследовано 763 больных с атопическим дерматитом в возрасте от 0 до 63 лет. Среди них лица детского возраста от 0 до 18 лет составили 215 больных (28,2% случаев), в том числе мальчиков — 110 (51,2%) и девочек — 105 (48,8%). Набор клинического материала проводили в течение последних 5 лет (2017–2022 гг.). У всех больных проводили клинические исследования. Степень тяжести атопического дерматита определяли с помощью индекса SCORAD, который объединяет объективные — распространённость кожного процесса (А), интенсивность клинических проявлений (В) и субъективные критерии (С), включающие интенсивность кожного зуда и нарушение сна [22]. Индекс SCORAD рассчитывали по формуле: А/5 + 7В/2 + С. Общая сумма баллов по шкале SCORAD колебалась от 0 (клинические проявления поражения кожи отсутствуют) до 103 (максимально выраженные проявления атопического дерматита). В нашем исследовании при значении индекса SCORAD до 40 баллов течение АД определяли как легкое, от 40 до 70 баллов — как средней тяжести, выше 70 баллов — как тяжелое. Для анализа применялись методы описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические исследования показали, что среди 215 больных эритематозно-сквамозная форма отмечалась у 63 (29,3%), у 47 (21,8%) — эритематозно-сквамозная с лихенификацией, у 55 (25,6%) — лихеноидная, у 34 (15,8%) — экссудативная и у 16 (7,4%) — пруригинозная форма АД.

Для оценки возрастных особенностей клинического течения АД у детей нами использована рабочая классификация дерматоза, предложенная Российской ассоциациейаллер-гологов и клинических иммунологов (РААКИ, 2002 г.), которая отражает возрастную динамику, клинико-морфологические формы, тяжесть и стадии течения болезни (таблица 1).

Из наблюдавшихся нами больных АД пациентов младенческого возраста было 19 (8,8%), детского возраста — 57 (26,5%), подросткового — 139 (64,6%). Количество мальчиков и девочек существенно не отличалось: в наиболее многочисленной подростковой группе оно составило 49,6% и 50,4%, соответственно.

Результаты оценки степени тяжести по индексу SCORAD представлены в таблице 2.

По степени тяжести с учетом индекса SCORAD в младенческом возрасте наиболее часто диагностировали среднюю — у 9 (47,4%) и легкую степень — у 7 (36,8%) пациентов, в детском периоде чаще выявляли среднюю степень тяжести — у 32 (56,1%), а в подростковом с наибольшей частотой регистрировали среднюю — у 56 (40,3%) и тяжелую степень — у 47 (33,8%) пациентов.

Нами также проведена оценка клинического течения АД с учетом возраста детей (таблица 3).

В младенческом возрасте среди 19 детей наиболее часто диагностировали экссудативную форму — 52,6% (у 10 из 19), характеризующуюся острым воспалением кожи с высыпаниями папул и микровезикул с выраженной экссудацией и мокнутием. Кожно-патологический процесс в основном локализовался на лице, реже на голени и бедрах. На фоне гиперемии и экссудации, инфильтрации и отека отдельных участков кожи выявлялись микровезикулы с серозным содержимым, вялой покрышкой, быстро вскрывающиеся с образо-

Таблица 1

Характеристика больных АД с учетом пола и возраста (абс, %)

|

Возрастные группы (годы) |

Всего больных |

Распределение по полу |

||||

|

Мальчики |

Девочки |

|||||

|

Кол-во |

% |

Всего |

% |

Всего |

% |

|

|

Младенческий период (от 0 недель до 1 года) |

19 |

8,8 |

8 |

42,1 |

11 |

57,9 |

|

Детский период, (2–11 лет) |

57 |

26,5 |

33 |

57,9 |

24 |

42,1 |

|

Подростковый период, (12–18 лет) |

139 |

64,6 |

69 |

49,6 |

70 |

50,4 |

|

Всего |

215 |

100 |

110 |

53,1 |

105 |

46,8 |

Характеристика степени тяжести АД у детей по индексу SCORAD

Таблица 2

В возрасте от 2 до 11 лет (детский возраст) наиболее часто диагностировали эритематозно-сквамозную форму — в 43,8% (25 из 57) и лихеноидную форму — в 31,6% (18) случаев, соответственно, тогда как в возрасте от 12 до 18 лет (подростковый возраст) большее количество больных составили пациенты с эритематозно-сквамозной формой с лихенифи-кацией — 28,1% (у 39 из 57) и лихеноидной формой — 26,6% (37), а также с эритематозносквамозной формой — 20,8% (29), соответственно.

Кожный патологический процесс при эритематозно-сквамозной форме дерматоза характеризовался гиперемией, инфильтрацией и легким шелушением кожи без экссудации. Очаги поражения в основном располагались на коже лица (хейлит, поражение щек, лба,

Таблица 3

Характеристика клинической картины АД с учетом возраста детей (абс, %)

|

Возраст |

Форма |

||||

|

Эритематозносквамозная |

Эритематозносквамозная с лихенифика-цией |

Экссудативная |

Лихеноидная |

Пруригино-зная |

|

|

Младенческий период (от 0 недель до 1 года), n=19 |

9 (47,4%) |

0 |

10 (52,6%) |

0 |

0 |

|

Детский период (2–11 лет), n=57 |

25 (43,8%) |

8 (14,0%) |

6 (10,5%) |

18 (31,6%) |

0 |

|

Подростковый период (12–18 лет), n=139 |

29 (20,8%) |

39 (28,1%) |

18 (12,9%) |

37 (26,6%) |

16 (11,5%) |

|

Всего, n=215 |

63 (29,3%) |

47 (21,8%) |

34 (15,8%) |

55 (25,6%) |

16 (7,4%) |

| пруригинозная ■ лихеноидная ■ экссудативная эритематозно-сквамозная с лихенификацией эритематозно-сквамозная форма

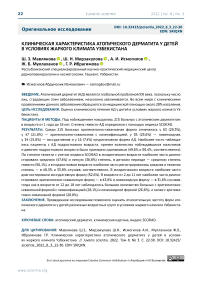

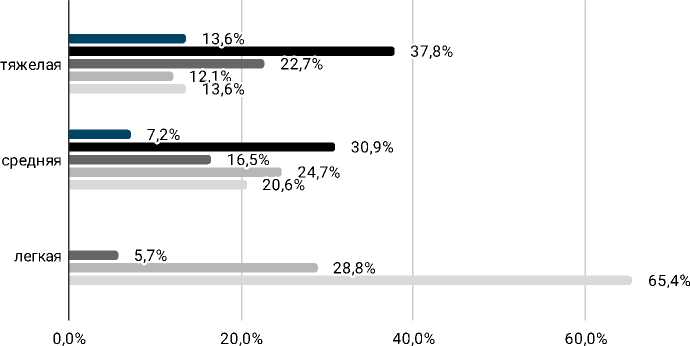

Рисунок 1. Показатели степени тяжести АД с учетом клинической формы

волосистой части головы), туловища, сгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей. У больных отмечалась значительная гиперемия кожи, ее выраженная сухость и подчеркнутый рисунок, наблюдался периодический сильный зуд.

При эритематозно-сквамозной форме с ли-хенизацией отмечалась выраженная сухость и подчеркнутый рисунок, утолщение складок и гиперкератоз. В дальнейшем на поверхности кожи преобладали лихеноидные папулы и очаги лихенификации с типичной локализацией в складках кожи. Высыпания локализовались чаще всего в локтевых, подколенных, ягодичных складках, на коже сгибательных поверхностей локтевых и лучезапястных суставов, тыльной поверхности шеи, кистей и стоп.

Распределение пациентов с различными клиническими формами АД по степеням тяжести в соответствии с величиной индекса SCORAD представлено на рисунке 1.

Как следует из рисунка, при легкой степени тяжести АД наибольшее количество больных составили дети с эритематозно-сквамозной формой (65,4%), при средней степени тяже- сти — с лихеноидной (30,9%) и эритематозно-сквамозной формой с лихенификацией (24,7%). В случае тяжелого течения наиболее часто диагностировали лихеноидную (37,8%) и экссудативную форму (22,7%).

Таким образом, атопический дерматит в условиях жаркого климата Узбекистана представляет собой актуальную проблему, в особенности для пациентов подросткового возраста обоих полов, у которых более часто наблюдается тяжелое течение заболевания. В проведенном исследовании продемонстрирована частота выявления отдельных клинических форм атопического дерматита у детей в Узбекистане и их взаимосвязь с тяжестью течения заболевания.

ВЫВОДЫ

-

1. Среди всех больных атопическим дерматитом, находившихся под наблюдением, пациенты в возрасте от 0 до 18 лет составили 28,2% случаев.

-

2. В условиях жаркого климата Узбекистана частота выявления у детей отдельных клинических форм атопического дерматита составила: эритематозно-сквамозной — 29,3%, эритема-

- тозно-сквамозной с лихенификацией — 21,8%, лихеноидной — 25,6%, экссудативной — 15,8%, пруригинозной — 7,4% случаев.

-

3. По степени тяжести с учетом индекса SCORAD в младенческом возрасте наиболее часто диагностировали среднюю (47,4%) и легкую (36,8%) степень, в детском периоде — среднюю (56,1%), а в подростковом возрасте — среднюю (40,3%) и тяжелую (33,8%) степени тяжести атопического дерматита.

Финансирование: Авторы заявляют об отсутствии финансирования.

Список литературы Клиническая характеристика атопического дерматита у детей в условиях жаркого климата Узбекистана

- Намазова-Баранова Л.С. Аллергия у детей. От теории — к практике. Москва: ПедиатрЪ, 2011. 668 с. [Namazova-Baranova LS. Allergiya u detei: ot teorii — k praktike (Allergy in children. From theory to practice). Moscow: Pediatr, 2011. 668 p. (In Russ.)].

- Сергеев Ю.В., Иванов О.Л., Потекаев Н.С., и др. Атопический дерматит. Руководство для врачей. Москва: Медицина для всех, 2002. 182 с. [Sergeev YV, Ivanov OL., Potekaev NS, et al. Atopicheskij dermatit. Rukovodstvo dlja vrachej (Atopic dermatitis. Guide for doctors). Moskow: Medicina dlja vseh, 2002. 182 p. (In Russ.)].

- Мачарадзе Д.Ш. Атопический дерматит у детей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 384 с. [Macharadze DS. Atopicheskij dermatit u detej (Atopic dermatitis in children). Moskow: GEOTAR-Media, 2007. 384 p. (In Russ.)].

- Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States, 2007. Natl Health Stat Report. 2008;(12):1-23.

- Darne S, Leech SN, Taylor AE. Narrowband ultraviolet B phototherapy in children with moderate-to-severe eczema: a comparative cohort study. Br J Dermatol. 2014;170(1):150-156. DOI: 10.1111/bjd.12580

- Sibbald C, Pope E, Ho N, Weinstein M. Retrospective review of relapse after systemic cyclosporine in children with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol. 2015;32(1):36-40. DOI: 10.1111/pde.12367

- Garritsen FM, Brouwer MW, Limpens J, Spuls PI. Photo(chemo)therapy in the management of atopic dermatitis: an updated systematic review with implications for practice and research. Br J Dermatol. 2014;170(3):501-513. DOI: 10.1111/bjd.12645

- Akdis CA, Akdis M, Bieber T, et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. Allergy. 2006;61(8):969-987. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2006.01153.x

- Berger TG, Duvic M, Van Voorhees AS, et al. The use of topical calcineurin inhibitors in dermatology: safety concerns. Report of the American Academy of Dermatology Association Task Force. J Am Acad Dermatol. 2006;54(5):818-823. DOI: 10.1016/j.jaad.2006.01.054

- Lee J, Seto D, Bielory L. Meta-analysis of clinical trials of probiotics for prevention and treatment of pediatric atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(1):116-121.e11. DOI: 10.1016/j.jaci.2007.10.043

- Короткий Н.Г. Атопический дерматит у детей. Руководство для врачей. Тверь: Триада, 2003; 193 с. [Korotkiy NG. Atopicheskij dermatit u detej. Rukovodstvo dlja vrachej (Atopic dermatitis in children. Guide for doctorsj. Tver: Triada, 2003; 193 p. (In Russ.)].

- Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2014;70(2):338-351. DOI: 10.1016/j.jaad.2013.10.010

- Караулов А.В., Сергеева Е.М. Атопический дерматореспираторный синдром: роль грибковых инфекций в аллергии к грибам // Проблемы медицинской микологии. 2002. Т. 4. № 2. С. 58. [Karaulov AV, Sergeeva EM. Atopicheskij dermatorespiratornyj sindrom: rol' gribkovyh infekcij v allergii k gribam (Atopic dermatorespiratory syndrome: the role of fungal infections in fungal allergy). Problems of medical mycology. 2002;4(2):58. (In Russ.)].

- Ng SY, Begum S, Chong SY. Does Order of Application of Emollient and Topical Corticosteroids Make a Difference in the Severity of Atopic Eczema in Children?. Pediatr Dermatol. 2016;33(2):160-164. DOI: 10.1111/pde.12758

- Ersser SJ, Cowdell F, Latter S, et al. Psychological and educational interventions for atopic eczema in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(1):CD004054. DOI: 10.1002/14651858.CD004054.pub3

- Foolad N, Brezinski EA, Chase EP, Armstrong AW. Effect of nutrient supplementation on atopic dermatitis in children: a systematic review of probiotics, prebiotics, formula, and fatty acids. JAMA Dermatol. 2013;149(3):350-355. DOI: 10.1001/jamadermatol.2013.1495

- Foisy M, Boyle RJ, Chalmers JR, et al. Overview of Reviews The prevention of eczema in infants and children: an overview of Cochrane and non-Cochrane reviews. Evid Based Child Health. 2011;6(5):1322-1339. DOI: 10.1002/ebch.827

- Маннанов А.М. Клинико-иммуногенетический анализ детей, больныхатопическим дерматитом узбекской популяции, рождённых в условиях панмиксии и инбридинга: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. 2000. [Mannanov AM. Kliniko-immunogeneticheskij analiz detej, bol'nyh atopicheskim dermatitom uzbekskoj populjacii, rozhdjonnyh uslovijah panmiksii i inbridinga (Clinical and immunogenetic analysis of children with atopic dermatitis of the Uzbek population, born under conditions of panmixia and inbreeding): diss... abst... 2011. (in Russ.)].

- Васенькина Н.А., Нагаева Т.А. Характеристика факторов риска развития атопического дерматита у детей: материалы временных коллективов // Материалы научно-практической конференции. Томск: Сибирский медицинский университет, 2002. C. 25-26. [Vasenkina NA, Nagaeva TA. Harakteristika faktorov riska razvitija atopicheskogo dermatita u detej: materialy vremennyh kollektivov (Characterization of risk factors for the development of atopic dermatitis in children: materials of temporary teams). In: Conference Proceedings. Tomsk: Siberian Medical University, 2002. 25-26 p. (In Russ.)].

- Мачарадзе Д.Ш. Распространенность атопическихзаболеваний среди детей в г. Москве (по данным I и III фаз исследования по программе ISAAC) // Российский аллергологический журнал. 2005. № 5. С .59-63. [Macharadze DS. Rasprostranennost' atopicheskih zabolevanij sredi detej v g. Moskve (po dannym I i III faz issledovanija po programme ISAAC) (The prevalence of atopic diseases among children in Moscow (according to phases I and III of the study under the ISAAC program)) // Russian Journal of Allergy. 2005;(5);59-63. (In Russ.)].

- Baumer JH. Atopic eczema in children, NICE. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2008;93(3):93-97. DOI: 10.1136/ adc.2008.139626

- Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1993;186(1):23-31. DOI: 10.1159/000247298