Клиническая характеристика пациентов, страдающих хронической мигренью, в зависимости от профиля их личности

Автор: Баюшкина Людмила Игоревна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Хроническая мигрень - высокоинвалидизирующее неврологическое заболевание, которое трудно поддается лечению. Успех терапевтического ведения зависит, в частности, от психосоциальных и личностных факторов. Цель исследования - оценка клинических особенностей пациентов, страдающих хронической мигренью, в зависимости от преобладающей копинг-стратегии личности. Методы. Обследовано 104 человека с установленным диагнозом хронической мигрени; всем проведено клинико-неврологическое обследование и анкетное тестирование. Результаты. В нашей группе пациентов преобладали активные поведенческие копинг-стратегии (стратегия разрешения проблемы и поиска социальной поддержки), намного реже выявлялся пассивный копинг. Пациенты с активными копинг-стратегиями имели наиболее низкий уровень коморбидных психоэмоциональных нарушений, пациенты с пассивными копинг-стратегиями - меньшую длительность анамнеза, наименьшую выраженность влияния мигрени, но были сопоставимы с пациентами с активными копинг-стратегиями по частоте головной боли и времени, потерянному из-за головной боли. Заключение. Пациенты с пассивными копинг-стратегиями наиболее трудны в лечении, так как имеют низкую приверженность к терапии, требуют при лечении особую настороженность в отношении наличия коморбидной депрессии и тревоги.

Хроническая мигрень, копинг-стратегии личности, коморбидные психоэмоциональные нарушения, тревога, депрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/143178087

IDR: 143178087 | DOI: 10.17816/clinpract81061

Текст научной статьи Клиническая характеристика пациентов, страдающих хронической мигренью, в зависимости от профиля их личности

Submitted 10.12.2021 Revised 19.12.2021 Published 24.12.2021

в комбинации с пероральным ингибитором тиро-зинкиназы (ленватинибом).

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

О пациенте

Пациентка Г., 55 лет, обратилась в отделение онкологии ФНКЦ ФМБА России с жалобами на увеличение живота в объеме, затруднение дыхания и снижение мобильности, а также кровяные выделения из половых путей на фоне менопаузы в течение 6 лет.

Анамнез жизни: беременностей 5, из них родов — 1, абортов — 4. Рост 155 см, масса тела 109 кг, индекс массы тела 45,4 кг/м2. Самостоятельно больная передвигаться не могла из-за огромного объема опухоли.

Рис. 1. Общий вид пациентки при поступлении.

Fig. 1. A patient’s photograph before the surgical intervention.

кт ГА

При осмотре и бимануальном исследовании : живот резко увеличен в размерах за счет гигантского образования, заполняющего всю брюшную полость и умеренно смещаемого при пальпации (рис. 1). В области пупочного кольца — пупочная грыжа 10 x 12 см с измененной гиперемирован-ной кожей (метастаз). Наружные половые органы сформированы правильно, оволосение по женскому типу. Влагалище емкое, своды укорочены за счет нависания образования брюшной полости. Шейка матки бочкообразной формы, до 10 см в диаметре, «вколочена» в малый таз. Весь малый таз и всю брюшную полость занимает гигантское образование (40 x 65 см), исходящее, вероятно, из придатков матки. Матка и придатки отдельно не определяются.

Инструментальная и лабораторная диагностика

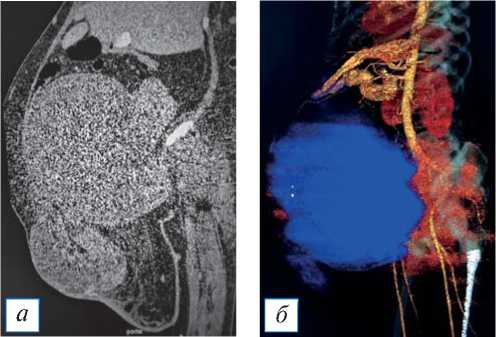

По данным ультразвукового исследования и компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением: в проекции шейки и тела матки определяется объемное очаговое образование, гиперваскулярное, с бугристым контуром, размерами 35,2 x 26,4 x 11,4 см. Цервикальный канал, М-эхо, полость матки не дифференцируются

(рис. 2). Яичники не визуализируются, в их проекции определяется образование кистозно-солидной структуры с множественными перегородками и отчетливой васкуляризацией по перегородкам, заполняющее всю брюшную полость (C-r яичников?). Асцит преимущественно в верхних отделах брюшной полости. Большой сальник утолщен, изменен в виде множественных гипоэхогенных мелкозернистых образований, максимальный размер узлов 7,5 x 6,4 см. Увеличены лимфатические узлы: парааортально — до 17 мм, по ходу общих подвздошных сосудов слева — 40 x 51 мм, справа — 28 x 31 мм. Определяется пупочная грыжа до 13,0 см в диаметре, в грыжевом мешке визуализируются измененный большой сальник, свободная жидкость.

Заключение: Объемное образование малого таза, брюшной полости (из яичников?). Асцит. Поражение забрюшинных лимфатических узлов и большого сальника. Пупочная грыжа.

Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением: в обоих легких множественные округлые тени размером 3–13 мм, накапливающие контраст (метастазы).

При гастроскопии: рефлюкс-эзофагит, поверхностный гастрит.

При колоноскопии: хронический геморрой, ста-

Рис. 2. Результаты инструментального обследования: а — компьютерная томография органов брюшной полости; б — 3D-реконструкция по данным компьютерной томографии, в результате которой было оценено расположение опухоли по отношению к крупным сосудам брюшной полости.

Fig. 2. Results of instrumental examination: а — computed tomography of abdominal organs; б — 3D reconstruction according to computed tomography, as a result of which the location of the tumor in relation to large vessels of the abdominal cavity was estimated.

дия ремиссии.

В биохимическом исследовании крови обращает на себя внимание показатель онкомаркера рака яичников и его метастазов (СА 125) — 725 мЕд/мл.

В биопсийном материале из полости матки получены клетки, подозрительные в отношении кар-циносаркомы.

Лечение

С учетом функционального статуса пациентки 3–4 балла по шкале Восточной кооперативной онкологической группы (Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG), под руководством реаниматологов проведены подготовка больной к операции и корректирующая симптоматическая терапия, нормализующая электролитные нарушения. С целью остановки маточного кровотечения и снижения риска интраоперационной кровопотери за неделю до основного хирургического этапа пациентке выполнена химиоэмболизация обеих маточных и яичниковых артерий с помощью микроэмболов Contour 355–500 и лекарственно насыщаемых микросфер HepaSphere 50 (насыщенных 100 мг ири-

нотекана). Маточное кровотечение остановлено, гемоглобин скорректирован до 117 г/л.

Больной выполнено хирургическое вмешательство в объеме надвлагалищной ампутации матки с придатками, резекции большого сальника, удаления пупочной грыжи с пластикой сетчатым имплантатом и иссечением избыточного кожного лоскута. С учетом обширного объема опухоли, частичным врастанием опухоли в шейку матки, параметрий, мочевой пузырь и клетчатку прямой кишки, интраоперационно было решено не расширять объем операции до экзентерации, а максимально резецировать участки опухоли с распадом и крупные очаги в верхних отделах брюшной полости.

При макроскопическом исследовании операционного материала тело матки размерами 15 x 12 x 13 см. Эндометрий субтотально замещён опухолевой тканью сероватого цвета с некрозами, кровоизлияниями, инвазией в миометрий более 1/2 толщины. Участки опухолевого роста в периметрии. Левый яичник размером 25 x 28 x 11 см. Наружная поверхность крупнобугристая. На разрезе — множественные полости с зонами разрастания опухолевой ткани в виде «цветной капусты». Правый яичник размером 18 x 12 x 15 см с опухолевым ростом аналогичного вида. Большой сальник размером 21 x 16 x 8 см с множественными очагами метастатического поражения. Ромбовидный лоскут кожи размером 24 x 20 x 9 см, в подлежащей подкожной жировой клетчатке — инфильтративный рост опухоли, некрозы, кровоизлияния.

При микроскопическом исследовании: морфологические признаки соответствуют серозной карциноме эндометрия с субтотальным некрозом опухоли, инвазией миометрия более 1/2 толщины участками опухолевого роста в периметрии, метастатическим поражением обоих яичников, большого сальника, передней брюшной стенки. Стадия T3b (FIGO IIIB).

При иммуногистохимическом исследовании: гиперэкспрессия р53, отрицательный статус опухоли по рецепторам эстрогенов и прогестерона, Ki 67 — 78%, HER2neu — 0. Кроме того, в опухоли не обнаружено признаков микросателлитной нестабильности (MSS), что с большой долей вероятности исключает синдром Линча и спорадическую микросателлитную нестабильность.

Послеоперационное наблюдение

Послеоперационный период протекал гладко. Проведен консилиум с участием лучевого и химиотерапевта. Принято решение о проведении химио- терапии с оценкой эффекта и определением дальнейшей тактики.

Больной проведено 6 курсов химиотерапии па-клитакселом/карбоплатином (AUC4-5) с выраженным клиническим эффектом.

При контрольном обследовании после 6-го курса полихимиотерапии, включая одновременные позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии, в грудной клетке проявлений болезни нет, забрюшинные парааортальные и подвздошные лимфатические узлы максимальным размером до 5 мм с низкой метаболической активностью, культя шейки матки 45 x 31 мм без нарушения структурности. Онкомаркер СА 125 в референсных значениях. Данных за прогрессирование заболевания не получено. Состояние больной по шкале ECOG — 0. Работает.

С учетом серозного подтипа опухоли эндометрия и полного ответа на химиотерапию решено воздержаться от проведения лучевой терапии. В настоящий момент ремиссия заболевания 9 мес.

ОБСУЖДЕНИЕ

Пятилетняя общая выживаемость при СРЭ начальных и запущенных форм не превышает 74 и 33%, при высокой и низкой степени дифференцировки — 89 и 77% соответственно [4]. В отличие от других форм рака эндометрия частота отдаленного метастазирования и рецидивирования при СРЭ не зависит от размеров опухоли и степени ее дифференцировки. Стандарт хирургического лечения не отличается от хирургии рака яичников и включает экстирпацию матки с придатками, тазовую и парааортальную лимфаденэктомию, удаление большого сальника и перитонеальную цитологию [5]. Адъювантная химиотерапия по схеме карбоплатин/паклитаксел является наиболее распространенной как при ранних, так и запущенных стадиях СРЭ [6]. Клинические исследования комбинированной химиотерапии с включением пакли-таксела/карбоплатина и доксорубицина/циспла-тина/паклитаксела показали обнадеживающие результаты: эти комбинации позволили значительно улучшить общую и безрецидивную выживаемость (NCT00231868, NCT00147680, NCT0052312) [7]. Лучевая терапия в комбинации с химиотерапией также показала свою эффективность. Сегодня применяется как облучение всей брюшной полости с бустом на малый таз, так и влагалищная брахитерапия [8].

Большое внимание сегодня уделяется молекулярно-генетическим характеристикам СРЭ.

кт ГА

В частности, установлено предоминантное повреждение гена ТР53 в 60% СРЭ [9]. Идентифицирован ряд генов, таких как PPP2R1A , PIK3CA , PIK3R , HER2 , FBXW7 , CHD4 , отвечающих за генез опухоли при СРЭ, что открывает новые перспективы для таргетной и иммунотерапии [10]. Терапевтические агенты белок 1 и лиганд 1 программируемой гибели клетки (PD-1, PD-L1), направленные на нормализацию проводящих путей PI3K/AKT/mTor, цикла клеточной регуляции, активно изучаются при СРЭ [11]. С учетом частой мутации TP53 при СРЭ большую актуальность приобретает исследование комбинации ингибитора EGFR гефитиниба с паклитакселом и терапия ингибитором полоподобной киназы 1 BI2536 [12]. Монотерапия антителом анти-HER2 транс-тузумабом не показала заметного улучшения результатов при СРЭ, однако ведутся клинические исследования комбинированной терапии по схеме паклитаксел/карбоплатин/транстузумаб [7]. Монотерапия рапалогом (ингибитор активности mTOR) показала умеренную эффективность при редких подтипах рака эндометрия, включая СРЭ [13]. Экспрессия PD-L1 в опухоль инфильтрирующих иммунных клеток зависит от гистотипа опухоли: она значительно выше при неэндометриоидном раке эндометрия. В фазе I исследования KEYNOTE-028 у пациентов с раком эндометрия (с включением больных СРЭ) получено 13% общего ответа при применении пембролизума-ба (ингибитор PD-1) в общей группе [14]. Таким образом, диагностика и лечение такой агрессивной формы, какой является СРЭ, привлекает сегодня большое внимание, а появление новых таргетных и иммунных препаратов открывает новые горизонты для персонифицированной терапии СРЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на гигантские размеры опухоли в данном клиническом случае, мультидисциплинарный подход и правильно выбранная тактика диагностики и радикального лечения позволили кардинально изменить качество жизни пациентки и добиться продолжительной ремиссии.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

От пациентки получено письменное добровольное информированное согласие на публикацию результатов ее обследования и лечения в научных целях (дата подписания 10.11.2021).

Consent for publication

Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript (date: 10.11.2021)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.И. Беришвили — сбор и обработка материала; А.И. Беришвили, Ю.В. Иванов, Д.П. Лебедев, Ф.Г. Забозлаев, Э.В. Кравченко, Т.В. Клыпа, А.Г. Кедрова — концепция и дизайн, написание текста, редактирование. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Author contribution. А.I. Berishvili — collection and processing of the material; А.I. Berishvili, Yu.V. Ivanov, D.P. Lebedev, F.G. Zabozlaev, E.V. Kravchenko, T.V. Klypa, A.G. Kedrova — study concept and design; manuscript writing, editing. The authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

Список литературы Клиническая характеристика пациентов, страдающих хронической мигренью, в зависимости от профиля их личности

- May A, Schulte LH. Chronic migraine: Risk factors, mechanisms and treatment. Nat Rev Neurol. 2016;12(8):455-464. doi: 10.1038/nrneurol.2016.93

- Pomes LM, Guglielmetti M, Bertamino E, et al. Optimising migraine treatment: from drug interactions to personalized medicine. J Headache Pain. 2019;20(1):56. doi: 10.1186/s10194-019-1010

- Gandolfi M, Donisi V, Marchioretto F, et al. Prospective observational cohort study on pharmacological habitus, headache-related disability and psychological profile in patients with chronic migraine undergoing onabotulinumtoxina prophylactic treatment. Toxins (Basel). 2019;11(9):504. doi: 10.3390/toxins11090504

- Наприенко М.В., Смекалкина Л.В. Стратегии повышения эффективности терапии хронической мигрени // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015. Т. 115, № 12. С. 70-73. [Naprienko MV, Smekalkina LV. Strategies for improving the effectiveness of therapy for chronic migraine. Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. 2015;115(12):70-73. (In Russ).] doi: 10.17116/jnevro201511511270-73

- Lipton RB, Seng EK, Chu MK, et al. The effect of psychiatric comorbidities on headache-related disability in migraine: results from the chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study. Headache. 2020;60(8):1683-1696. doi: 10.1111/head.13914

- Folkman S, Lazarus RS, Dunkel-Schetter C, et al. Dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. J Pers Soc Psychol. 1986;50(5):992-1003. doi: 10.1037/0022-3514.50.5.992

- Biagianti B, Grazzi L, Usai S, Gambini O. Dependency-like behaviors and pain coping styles in subjects with chronic migraine and medication overuse: results from a 1-year follow-up study. BMC Neurology. 2014;14(1):181. doi: 10.1186/s12883-014-0181-4

- Russo A, Santangelo G, Tessitore A, et al. Coping strategies in migraine without aura: a cross-sectional study. Behav Neurol. 2019;5:5808610. doi: 10.1155/2019/5808610

- Gunel MK, Akkaya FY. Are migraineur women really more vulnerable to stress and less able to cope? BMC Health Serv Res. 2008;8:211.doi: 10.1186/1472-6963-8-211

- D'Amico D, Grazzi L, Bussone G, et al. Are depressive symptomatology, self-efficacy, and perceived social support related to disability and quality of life in patients with chronic migraine associated to medication overuse? Data from a cross-sectional study. Headache. 2015;55(5):636-645. doi: 10.1111/head.12534

- Matsuzawa Y, Lee YS, Fraser F, et al. Barriers to behavioral treatment adherence for headache: an examination of attitudes, beliefs, and psychiatric factors. Headache. 2019;59(1):19-31. doi: 10.1111/head.13429

- French DJ, Holroyd KA, Pinell C, et al. Perceived self-efficacy and headache-related disability. Headache. 2000;40(8):647-656. doi: 10.1046/j.1526-4610.2000.040008647.x

- Amirkhan JH. A factor analytically derived measure of coping: the coping strategy indicator. J Personal Soc Psychology. 1990; 59(5):1066-1074. doi: 10.1037/0022-3514.59.5.1066

- Wieser T, Walliser U, Womastek I, Kress HG. Dysfunctional coping in headache: Avoidance and endurance is not associated with chronic forms of headache. Eur J Pain. 2012;16(2):268-277. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.06.011

- Donisi V, Mazzi MA, Gandolfi M, et al. Exploring emotional distress, psychological traits and attitudes in patients with chronic migraine undergoing Onabotulinumtoxin A prophylaxis versus withdrawal treatment. Toxins. 2020;12(9):577.doi: 10.3390/toxins12090577

- Castelnuovo G, Giusti EM, Manzoni GM, et al. psychological treatments and psychotherapies in the neurorehabilitation of pain: evidences and recommendations from the Italian consensus conference on pain in neurorehabilitation. Front Psychol. 2016;7:115. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00115

- Raggi A, Grignani E, Leonardi M, et al. Behavioral approaches for primary headaches: recent advances. Headache. 2018;58(6):913-925. doi: 10.1111/head.13337

- Sullivan A, Cousins, S, Ridsdale L. Psychological interventions for migraine: a systematic review. J Neurol. 2016;263(12): 2369-2377. doi: 10.1038/s41598-019-42785-8