Клинические аспекты аллергического ринита у детей с паразитарной инвазией

Автор: Нурмухамедова Ф.Б.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Отоларингология

Статья в выпуске: 1 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ основных клинико-лабораторных показателей в группах детей, страдающих аллергическим ринитом (АР), с паразитарной инвазией (ПИ) и без нее. Материал и методы. В исследование, проводимое на базе детского городского диагностического центра, вошли 100 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Они подразделены на две группы: основную (67 больных детей с круглогодичным АР с сопутствующей ПИ) и группу сравнения (33 больных с круглогодичным АР без ПИ). Результаты. Выявлено, что клиническая картина АР с сопутствующими паразитозами у детей характеризуется, кроме проявлений, типичных для АР, диспепсическим, астено-вегетативным, аллергодерматологическим синдромами. Заключение. Анализ основных клинико-лабораторных показателей у детей с АР, выявил, что ПИ в данном случае обычно протекают с субклинической симптоматикой. Во многих случаях больным АР необходима специфическая паразитологическая диагностика, позволяющая назначить адекватную специфическую терапию при выявлении сопутствующей ПИ.

Аллергический ринит, паразитарная инвазия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135070

IDR: 149135070

Текст научной статьи Клинические аспекты аллергического ринита у детей с паразитарной инвазией

сопровождающиеся нарушением всасывания, проницаемости и барьерной функции слизистой оболочки ЖКТ, а также развивается сенсибилизация организма, на фоне чего выявляются повышение IgE, гистамина [3] и признаки вторичной иммунной недостаточности. Общность некоторых патогенетических механизмов псевдоаллергического ринита и патологии органов пищеварения объясняет их тесную причинно-следственную взаимосвязь [4].

Цель : провести анализ основных клинико-лабораторных показателей в группах детей, страдающих аллергическим ринитом (АР), с паразитарной инвазией (ПИ) и без нее.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 100 детей (от 3 до 14 лет) из числа больных, наблюдавшихся в детском городском диа-

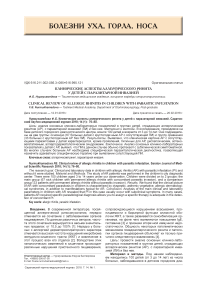

Рис. 1. Половой и возрастной состав групп обследованных больных с аллергическим ринитом гностическом центре. Все дети, участвовавшие в нашем исследовании, проживали в городской среде. Включение в исследование проводилось на основании информированного согласия родителей. Дети, имеющие наследственные заболевания (со слов родителей), страдающие сопутствующими хроническими заболеваниями в стадии обострения, из обследуемой группы исключались. Все дети были разделены на две группы: основную (67 больных детей с круглогодичным АР с сопутствующим ПИ); группу сравнения (33 больных с круглогодичным АР без ПИ) (рис. 1). Для сравнительной оценки назального секрета методом назоцистограмм нами также введена группа здоровых детей (35) без клинических и лабораторных признаков АР и ПИ. Возрастная и половая структура больных приведена в табл. 1.

Таблица 1

Возрастная и половая структура обследованных больных

|

Обследованная группа |

Количество больных |

Мальчики |

Девочки |

|

Возрастная группа 3–6 лет |

|||

|

Дети с АР с ПИ |

36 |

16 |

20 |

|

Дети с АР без ПИ |

14 |

8 |

6 |

Клиническая картина АР диагностировалась на основании жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра. Нами использовались также данные общего анализа крови, микроскопия носового секрета, определялась дыхательная, обонятельная, транспортная функция носа. Проводилась оценка клеточного состава назального секрета (назоцитография). Клиническое обследование включало осмотр ЛОР-органов. Ринопневмометрия проводилась с помощью модифицирования компьютерного спирометра пнев-мотахометрического типа на аппарате спироспектр фирмы «Нейрософт» (Россия). По показаниям проводились рентгенологические и КТ-исследования околоносовых пазух. Для диагностики паразитарных инвазий применялся способ трехкратной копроско-пии и взятия соскоба с последующей микроскопией из перианальной складки.

Распределение детей по возрасту в обеих группах было нормальным. Обработка полученных данных осуществлялась в Microsoft Excel 2010. Для проверки значимости различий использовался t-критерий Стьюдента.

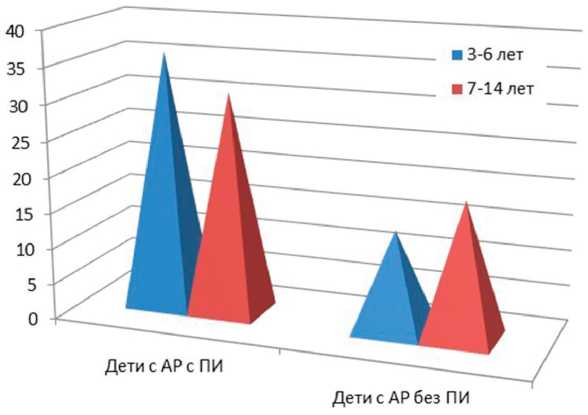

Результаты. Больные дети были разделены нами на три группы по степени тяжести проявлений АР: легкую, среднетяжелую и тяжелую. При этом персистирующая форма АР диагностирована у 20 пациентов (60,6%) из группы сравнения и у 51 больного (76,1%) основной группы. Интермитирующая форма Ар выявлена в 13 случаях (39,4%) в группе сравнения и в 16 случаях (23,8%) основной группы.

В основной группе обследуемых детей у 15 больных (22,3%) наблюдались незначительные клинические признаки болезни, не нарушающие дневную активность или ночной сон (легкая степень АР). У 36 больных (53,7%) симптомы АР препятствуют учебе, нарушают сон больного, мешают заниматься спортом, качество жизни существенно ухудшается (среднетяжелая степень АР). У 16 детей (23,8%) симптомы АР выражены весьма значительно, при этом они не могут спать ночью, вести повседневную активность, учиться, если им не проводится терапии АР (тяжелая степень АР). В группе сравнения легкая форма АР установлена нами в 14 случаях (42,4%), среднетяжелая в 11 (33,3%); тяжелая форма диагностирована у 8 детей (24,2%) (распределение приведено на рис. 2).

Известно, что АР проявляется затруднением носового дыхания, ринореей, пароксизмальным чиха-

Возрастная группа 7–14 лет

|

Дети с АР с ПИ |

31 |

15 |

16 |

|

Дети с АР без ПИ |

19 |

12 |

7 |

У большинства обследованных детей из основной группы (38 чел., или 55,5%) обнаружен лямблиоз, энтеробиоз у 12 детей (17,6%), аскаридоз у 8 (11,7%), гименолепидоз у 2 детей (2,9%). У нескольких детей (8 чел., или 11,7%) диагностированы микспаразитозы (лямблиоз и гименолепидоз). В работе использованы две классификации: МКБ-10 и классификация, предложенная ВОЗ в 2001 г. в материалах ARIA. Классификацию А. Я. Лысенко (2003) [5] мы использовали для оценки клинической формы лямблиоза; классификация гименолепидоза проводилась по работам Б. А. Астафьева (1987) [6]. Работа с антропометрическими показателями детей проводилась по таблицам И. М. Воронцова и А. В. Мазурина (1999) [7].

Рис. 2. Распределение больных по степени тяжести течения аллергического ринита

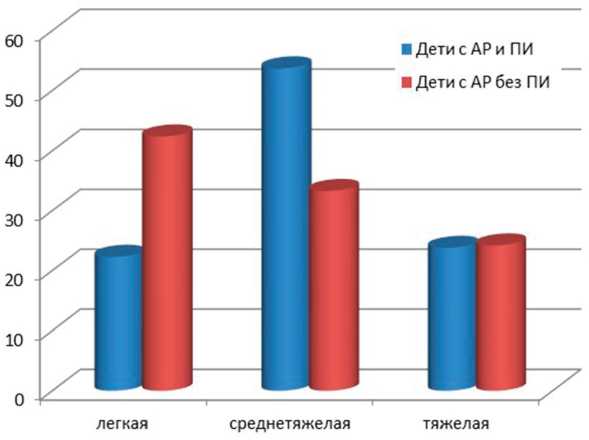

Рис. 3. Частота наблюдения основных симптомов у детей с аллергическим ринитом и паразитарной инвазией в сравнении с группой детей с аллергическим ринитом без паразитарной инвазии

Таблица 2

|

АР + паразитозы, n=67 |

АР без паразитозов, n=33 |

P |

|||

|

Симптомы |

Число больных с данным симптомом |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Снижение аппетита |

60 |

89,6 |

16 |

48,5 |

<0,001 |

|

Бледность кожи |

59 |

88,1 |

14 |

42,4 |

<0,001 |

|

Боль в животе (непостоянная) |

37 |

55,2 |

3 |

9,1 |

<0,001 |

|

Частый стул (периодически) |

25 |

37,3 |

2 |

6,1 |

<0,001 |

|

Запоры (периодически) |

21 |

31,3 |

4 |

12,1 |

<0,05 |

|

Метеоризм |

47 |

70,1 |

0 |

0 |

<0,001 |

|

Тошнота |

18 |

26,9 |

2 |

6,1 |

<0,05 |

|

Рвота |

9 |

13,4 |

2 |

6,1 |

>0,05 |

|

Нервозность, раздражительность |

62 |

92,5 |

27 |

81,8 |

>0,05 |

|

Скрежет зубами |

12 |

17,9 |

0 |

0 |

<0,01 |

|

Общая слабость |

61 |

91,0 |

14 |

42,4 |

<0,001 |

|

Участки гипопигментации |

12 |

17,9 |

0 |

0 |

<0,01 |

|

Слюнотечение |

17 |

25,4 |

0 |

0 |

<0,01 |

|

Нарушение сна |

21 |

31,3 |

6 |

18,2 |

>0,05 |

|

Головные боли |

35 |

52,2 |

9 |

27,3 |

<0,05 |

|

Аллергодерматозы |

18 |

26,9 |

4 |

12,1 |

>0,05 |

|

Зуд в заднем проходе |

11 |

16,4 |

0 |

0 |

<0,05 |

|

Потеря в весе |

44 |

65,7 |

5 |

15,2 |

<0,001 |

Частота основных симптомов, выявляемых у обследованных больных с аллергическим ринитом с сопутствующей паразитарной инфекцией и без нее, а также степень достоверности их отличия

нием и зудом в носу. Вместе с этим выраженность этих симптомов варьируется в широких пределах. Основные симптомы, наблюдаемые нами у больных АР, приведены в табл. 2, из которой следует, что у детей, страдающих аллергическим ринитом и сопутствующим паразитозом, достоверных различий с группой больных АР без паразитозов не наблюдали, тем не менее тенденция к повышению их частоты прослеживается четко (рис. 3).

У больных АР, сочетанным с ПИ, достоверно чаще, чем в группе больных АР без ПИ, диагностированы типичные для кишечной ПИ проявления: тошнота и рвота, боли в области живота, периодически возникающие диарея и запоры, снижение аппетита. В нашем исследовании метеоризм отмечался только у детей, страдающих АР, сочетанным с ПИ. Дис-пептический синдром естественно приводил к потере веса, достоверно чаще встречающейся у больных АР

Таблица 3

Клеточный состав мазков-отпечатков слизистой оболочки носа у детей с аллергическим ринитом с паразитозами и свободных от них (M±m)

|

Клетки |

Больные АР с ПИ (n=67) |

Больные АР без ПИ (n=25) |

Здоровые дети |

|

Сегментоядерные |

56,7±2,64 |

53,9±4,1 |

54,5±4,6 |

|

Эозинофилы |

15,9±1,6*** |

13,8±2,7*** |

2,9±0,3 |

|

Лимфоциты |

3,1±0,71***^^^ |

8,4±1,1*** |

22,7±2,5 |

|

Моноциты |

1,1±0,15***^ |

3,2±0,9 |

5,8±1,2 |

П р и м еч а н и я :* — различия относительно данных группы здоровых детей значимы (*** — P<0,001); ^ — различия относительно данных группы больных АР без ПИ значимы (^ — P<0,05, ^^^ — P<0,001); * — достоверность различий по сравнению с данными группы здоровых детей (*** — P<0,001); ^ — достоверность различий по сравнению с данными больных АР без ПИ (^ — P<0,05, ^^^ — P<0,001).

с ПИ. Кроме того, у пациентов наблюдались и другие симптомы: слюнотечение, скрежет зубами по ночам, зуд в области заднего прохода (см. табл. 2.)

Аллергодерматологический синдром значимо чаще наблюдали у больных АР, сочетанным с ПИ, он проявлялся в виде крапивницы у 12 больных и атопического дерматита у 6. Появления участков гипопигментации выявляли у 12 (17,9%) детей, этот симптом отсутствовал у больных АР, свободных от паразитов.

Отмечались высокая раздражительность (92,5%) и частое снижение аппетита (89,5%) в группе детей с ПИ. Кроме того, у пациентов с ПИ наблюдались и другие симптомы, как правило беспокоящие больных с энтеробиозом: слюнотечение у 17 (25,3%) обследованных детей; у 12 (17,9%) детей с Пи скрежет зубами по ночам; у 11 (1б,4%) детей с ПИ зуд в области ануса.

Достоверно чаще симптомы, характерные для астеновегетативного синдрома (бледность кожных покровов, раздражительность, головная боль, слабость), констатированы нами у больных АР, сочетанным с ПИ (Р>0,05).

Анамнез АР тщательно собирался нами со слов родителей. Осмотренные нами дети не отмечают сезонности и не связывают АР с какими-либо конкретными факторами. Из исследования исключались дети, имеющие наследственную отягощенность по аллергическому анамнезу; а также имеющие лекарственную или пищевую аллергии. По данным анамнеза, длительность заболевания у обследованных нами детей с АР составляла от 1 до 10 лет.

При лечении в 33 случаях АР (49,2%) использовались глюкокортикостероидные интраназальные спреи (флутиказона пропионат, мометазона фуроат, флутиказона фуроат, беклометазон) для купирования заложенности носа, ринореи и других признаков АР. Все обследованные получали базисную терапию антигистаминными препаратами. Все больные отмечали достаточный контроль за симптомами АР при проводимом лечении.

Слизистая оболочка полости носа у всех больных имела местные признаки АР. У всех больных слизистая полости носа имела бледно-синюшный оттенок; в 28 случаях (41,7%) отмечалась водянистая рино-рея; у 9 больных (13,2%) выделения из полости носа носили слизистый характер. Девиации перегородки носа в нашем исследовании не выявлено (подобные больные исключались из исследования, как больные с анатомическими аномалиями полости носа). У подавляющего большинства больных (59 детей, или 88,0%) слизистая оболочка нижних носовых раковин имела синюшный оттенок; в 30 случаях (44,7%) отмечена ложная гипертрофия нижних носовых раковин с белыми и сизыми пятнами. Адреналиновая проба была положительной у всех больных.

В группе сравнения риноскопическая картина практически не отличались: у всех обследованных слизистая полости носа была бледной с белыми пятнами, в 14 случаях (40,0%) отмечалась водянистая ринорея; в 5 случаях (14,0%) слизистое отделяемое из полости носа.

В 21 случае у больных АР с ПИ на КТ околоносовых пазух обнаружены умеренные изменения пролиферативного характера. У больных АР без ПИ регистрировалось аналогичное распределение изменений в околоносовых пазухах, выявленных при КТ: преобладали изменения пролиферативного характера.

Назоцитограммы выполнялись нами с помощью метода мазков-отпечатков. В процентах оценивали удельный вес представленных в назоцитограммах клеток. Результаты исследования назоцитограмм представлены в табл. 3.

Таким образом, удельный клеточный состав на-зоцитограмм слизистой оболочки носа достоверно различается в обеих группах по сравнению с аналогичными показателями здоровых детей и характеризуется достоверным снижением количества лимфоцитов и моноцитов и увеличением числа эозинофилов, наиболее выраженным у больных АР с ПИ.

Результаты, полученные при оценке обонятельной функции, показали, что число больных с гипос-мией I–III степени достоверно не отличалось в обеих обследованных группах: соответственно у детей с АР с сопутствующей ПИ и АР без ПИ оно составляло 17 (62,9±9,2%) и 9 (60,0±8,5%). Таким образом, парази-тозы не оказывали существенного влияния на обонятельную функцию у больных АР.

При определении дыхательной функции по Во-ячеку установлено двустороннее затруднение прохождения воздуха в 79,1 % случаев в обеих группах.

Оценку дыхательной функции проводили методом ринопневмометрии, регистрируя качественные и количественные данные. Так, показатели функции внешнего дыхания, отражающие проходимость на уровне крупных отделов бронхиального дерева и верхних дыхательных путей, соответственно при исследовании через нос, у всех больных до лечения составили 34,5% при норме 80-100%.

Анализ спирометрии показал, что у всех больных бронхолегочные параметры были в пределах нормы. Данные ринопневмометрии были значительно ниже контрольных величин как у больных АР без ПИ, так и у больных АР с ПИ за счет плохой проходимости воздушного потока через носовые ходы.

Кроме перечисленных изменений, у 42 (62,6%) больных АР с сопутствующей ПИ наблюдалось сни- жение количества эритроцитов и содержания гемоглобина. Следует отметить, что проявления анемии достоверно чаще встречались при АР и ПИ, чем в группе детей, больных АР без ПИ, у которых этот показатель составлял 6 (17,1%) (Р<0,05).

УЗИ больных АР с сопутствующими ПИ выявило изменения печени. Так, в этой группе у 41 ребенка (61,2%) обнаружены признаки дискинезии желчевыводящих путей, в основном они определялись у больных АР + лямблиоз. У больных АР без ПИ этот показатель составлял 3 (8,5%) и был достоверно ниже, чем при сопутствующих паразитозах.

Обсуждение. Сегодня вопрос о роли ПИ в развитии аллергического ринита остается открытым. Установлено, что гельминты и лямблиоз способны вызывать различные аллергические реакции и отягощать течение уже имеющихся аллергических заболеваний, способствуя их непрерывному рецидивирующему течению [8]. Значимо чаще, по данным современной литературы, совпадающим с нашим исследованием, у лиц с аллергическими заболеваниями выявляются ПИ [9].

Исследование назоцитограмм больных демонстрирует достоверное снижение количества лимфоцитов и моноцитов и увеличение числа эозинофилов в носовой слизи у больных с АР по сравнению с на-зоцитограммой здоровых детей, наиболее же выражены эти изменения у больных АР с ПИ. Увеличение числа эозинофилов в назальном секрете описано в литературе как при АР, так и при ПИ, а также при их сочетании [5, 8, 9].

У больных АР с ПИ, по нашим данным, отмечаются статистически значимая анемия, изменения ЖКТ, что объяснимо сопутствующей паразитарной инвазией и описано ранее в литературе [5].

Показатели функции внешнего дыхания, мукоцилиарного клиренса, функции полости носа, состояния околоносовых пазух, по данным КТ, фактически не отличаются в группах больных АР с ПИ и АР без ПИ, так как одним из основных симптомов АР является затруднение носового дыхания вследствие хронического отека слизистой оболочки полости носа и ринореи.

Наши данные достаточно убедительно свидетельствуют о том, что при тщательном обследовании больного с АР возможно выявление ряда характерных жалоб и симптомов при стертых клинических формах, свидетельствующих о наличии сопутствующей ПИ. Высокая частота выявления больных с сопутствующими ПИ среди больных АР указывает на необходимость тщательного паразитологического обследования этого контингента.

Заключение. Таким образом, клиническая картина АР с сопутствующими паразитозами у детей характеризуется, кроме проявлений, типичных для АР, диспепсическим, астеновегетативным, аллергодерматологическим синдромами. Течение паразитозов может протекать со стертой клинической симптоматикой и носить субклинический характер, поэтому их диагностика требует особой клинической настороженности по отношению к больным с АР и более частого использования методов выявления ПИ, что позволит выявлять эти заболевания на ранних сроках и вовремя назначать адекватную специфическую терапию ПИ.

Список литературы Клинические аспекты аллергического ринита у детей с паразитарной инвазией

- Гаппоева Э.Т. Георгиади Г. А., Болиева Л.З. Эти-опатогенетическая роль патологии внутренних органов и иммунной системы в развитии аллергического ринита. Российская ринология 2003; (1): 29-35

- Грачева H.M., Леонтьева Н.И., Щербаков И. Т. и др. Хилак форте в комплексном лечении больных острыми кишечными инфекциями и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта с явлениями дисбактериоза. Consilium medicum 2004; (1): 31-34

- Дорофейчук В. Г., Бейер Л.В., Лукано-ва А. В. Проблемы иммунологии и аллергии в детской гастроэнтерологии. В кн.: Сб. матер. Всерос. съезда иммунологов и аллергологов. Н. Новгород, 1991; с. 114-118

- Игнатова И.А., Смирнова С. В. Некоторые аспекты классификации аллергической риносинусопатии. Сибирский медицинский журнал 2004; (3): 14-20

- Поляков B.E., Лысенко А. Я. Гельминтозы у детей и подростков. М.: Медицина, 2003; 250 с.

- Астафьев Б. А. Особенности адаптации карликового цепня к новым хозяевам. Паразитология 1987; 21 (5): 665-696

- Мазурин А. В., Воронцов И. M. Пропедевтика детских болезней. СПб.: Фолиант, 1999; 441 с.

- Байкова О. А. Роль гельминтно-протозойных инфекций в развитии аллергических заболеваний. Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2006; 2: 30-37

- Ершова И. Б., Мочалова А.А., Лохмато-ва И. А. Аллергические реакции при паразитозах у детей. Актуальная инфектология 2004; 4 (5): 77-80.