Клинические, личностно-психологические и социально-демографические факторы, препятствующие обращению больных соматизированными расстройствами за специализированной помощью

Автор: Погосов Альберт Вазгенович, Богушевская Юлия Владимировна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 4 (97), 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Несвоевременное обращение за психиатрической помощью больных соматизированными расстройствами (СР) является медико-социальной и экономической проблемой. Формирование своеобразного «избегающего врача-психиатра поведения» у больных СР обусловливает актуальность работы. Цель исследования - изучение причин, сдерживающих своевременное обращение больных СР за специализированной психиатрической помощью. Методы: клиникопсихопатологический, психологический (стандартизированный многофакторный метод исследования личности Л.Н. Собчик, личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора, опросник «Способы совладающего поведения»), статистический. Результаты. Представлены результаты изучения причин, препятствующих своевременному обращению больных СР к врачу-психиатру. Обозначены группы факторов: социально-демографические, клинические, информационные, организационные, психологические. Описан социально-демографический портрет больных СР. Показано влияние клинических проявлений соматизированных расстройств, информационных ресурсов и организационных изменений в системе здравоохранения на выбор больными специалистов первичной медицинской сети. Проанализированы личностные особенности, механизмы совладающего поведения. Заключение. Социально-демографический портрет больных СР, поздно обратившихся за психиатрической помощью, выглядит следующим образом: это разведенные женщины, жительницы сельской местности, со средним профессиональным образованием, временно трудоустроенные на работу с низкоквалифицированными видами деятельности. Клиническая разновидность и тип соматизированного расстройства определяют выбор больным соответствующего специалиста. Для больных с избегающим врача-психиатра поведением характерен широкий спектр врачебных специальностей, к которым они обращались (терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог). Доверие рассказам знакомых и сведениям из сети Интернет выступает в качестве сдерживающего фактора обращения за психиатрической помощью. Произошедшие в последние годы изменения в системе здравоохранения имеют большое значение при осуществлении больными выбора специалиста, диагностических мероприятий. Психологические особенности больных СР выступают в качестве сдерживающего фактора в обращении за психиатрической помощью. Особенностью личностного профиля больных СР с избегающим врача-психиатра поведением являются более выраженные показатели по шкалам ипохондрии, тревожности, психопатии и ригидности. Для них характерны неадаптивные формы совладающего поведения. Полученные сведения станут основой практических рекомендаций для специалистов учреждений первичного звена здравоохранения.

Соматизированные расстройства, факторы, препятствующие обращению к врачу-психиатру

Короткий адрес: https://sciup.org/142212891

IDR: 142212891 | УДК: 616.89:616.891:616-52

Текст научной статьи Клинические, личностно-психологические и социально-демографические факторы, препятствующие обращению больных соматизированными расстройствами за специализированной помощью

МКБ-10 относит соматизированные расстройства (СР) к числу соматоформных (F45). Спектр этих расстройств проявляется многочисленными, часто видоизменяющимися физическими симптомами, которые сопровождают больного на протяжении 2 лет и более [3, 15]. У больных СР наблюдаются настойчивые требования медицинских обследований, которые не подтверждают какое-либо заболевание [1, 5, 13]. От начальных проявлений психопатологической симптоматики до первичного обследования врачом-психиатром проходит в среднем 4–5 лет [2, 4, 8, 9, 14].

Внедрение в практическое здравоохранение образовательных программ для специалистов первичной медицинской сети дало положительные результаты [6, 11, 12]. Врачи-интернисты достаточно легко диагностируют соматизированные расстройства у больных, аргументируют необходимость получения специализированной психиатрической помощи и вовремя направляют их к врачу-психиатру или психотерапевту. Практические наблюдения показывают, что несмотря на отсутствие результатов многочисленных обследований и назначений, больные соматизированными расстройствами не следуют рекомендациям специалистов первичной медицинской сети и затягивают на длительное время момент обращения за специализированной психиатрической помощью. Несвоевременное обращение приводит к хроническому течению заболевания, появлению необратимых изменений личности, нарушению профессионального статуса, социального, межличностного и семейного взаимодействия [7, 10].

Несвоевременное обращение за психиатрической помощью больных СР становится медикосоциальной и экономической проблемой, как для учреждений здравоохранения, так и для самого больного. Формирование своеобразного «избегающего врача-психиатра поведения» у больных сома-тизированными расстройствами обусловливает актуальность настоящего исследования.

Цель исследования – изучение причин, сдерживающих своевременное обращение больных сомати-зированными расстройствами за специализированной психиатрической помощью.

В исследовании, проведенном в 2015–2016 гг. на базе психосоматического отделения ОБУЗ «Областная наркологическая больница» г. Курска, приняли участие 66 женщин с диагнозом: соматизированное расстройство (F45.0), впервые проходящих стационарное лечение. Больные были разделены на 2 группы по длительности периода обращения за специализированной психиатрической помощью. В основную группу вошли 41 больная СР, которые до момента обращения к врачу-психиатру в течение длительного времени (от 1 года до 6 лет) обследовались и лечились у врачей-интернистов. Контрольную группу составили 25 больных СР, обратившихся за специализированной помощью в течение 1 года (нами обозначен как относительно короткий период).

Методы исследования: клинико-психопатологический, психологический (стандартизированный многофакторный метод исследования личности Л.Н. Собчик, личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора, опросник «Способы совладающего поведения», направленный на изучение (копинг-механизмов, определяет насколько часто и эффективно используется каждая из поведенческих стратегий), статистический (описательная, сравнительная статистика – критерий углового преобразования Фишера, непараметрический критерий Манна–Уитни U). Расчеты проводились с помощью статистического пакета STATISTICA 8.0.

Диагностика соматизированных расстройств осуществлялась в соответствии с указаниями, содержащимися в МКБ-10 (F45.0). Для изучения особенностей этапа поиска медицинской помощи больными применяли специально разработанную анкету. В неё заносились социально-демографические показатели, результаты клинико-психопатологического обследования и заключения врачей общей практики и узких специалистов, информация о причинах несвоевременного обращения к врачу-психиатру, данные психологических методов.

Нами обозначено несколько групп факторов, сдерживающих обращение больных СР за психиатрической помощью: социально-демографические, клинические, информационные, организационные (изменения в системе здравоохранения последних лет), психологические.

Социально-демографические показатели выглядели следующим образом. В обеих группах преобладали жители сельской местности, однако в контрольной группе число городских жителей в 2,05 раза превышало количество сельчан (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных СР по месту жительства

|

Место жительства |

Основная группа (n=41) |

Контрольная группа (n=25) |

p-level |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Город |

8 |

19,51 |

10 |

40 |

1,789# |

|

Сельская местность |

33 |

80,48 |

15 |

60 |

1,793# |

П р и м е ч а н и е. # – Здесь и далее знак, свидетельствующий о различиях на уровне статистической тенденции (p≥0,05≤0,1)

Долевое распределение больных СР по возрасту представлено в таблице 2. Выявленное распределение свидетельствует о незначительных возрастных различиях в исследовательских группах.

Таблица 2

Распределение больных СР по возрасту

|

Возраст, лет |

Основная группа (n=41) |

Контрольная группа (n=25) |

p-level |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

19–24 |

5 |

12,19 |

3 |

12 |

0,028 |

|

25–30 |

11 |

26,83 |

6 |

24 |

0,252 |

|

31–35 |

14 |

34,15 |

8 |

32 |

0,173 |

|

36–40 |

11 |

26,82 |

8 |

32 |

0,456 |

Распределение больных по уровню образования (табл. 3) показало, что в основной группе преобладают женщины со средним профессиональным образованием (39,02%; p≥0,05≤0,1), в контрольной группе – с высшим профессиональным образованием (40%; p<0,01). Таким образом, образовательный уровень больных СР выше, чем в контрольной группе. Можно предположить, что более высокий образовательный уровень способствует пониманию необходимости получать специализированную психиатрическую помощь и влияет на своевременность принятия решения обратиться к врачу-психиатру.

Таблица 3

Распределение больных СР по уровню образования

|

Уровень образования |

Основная группа (n=41) |

Контрольная группа (n=25) |

p-level |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Высшее профессиональное |

4 |

9,76 |

10 |

40 |

2,885** |

|

Незаконченное высшее |

9 |

21,95 |

6 |

24 |

0,189 |

|

Среднее |

12 |

29,27 |

4 |

16 |

1,265 |

|

Среднее профессиональное |

16 |

39,02 |

5 |

20 |

1,663# |

П р и м е ч а н и е. ** – Здесь и далее знак, свидетельствующий о значимых (p<0,01) статистических различиях; # – здесь и далее знак, свидетельствующий о различиях на уровне статистической тенденции (p≥0,05≤0,1)

При изучении трудового статуса у обследованных заслуживают внимания следующие результаты (табл. 4). В основной группе преобладают временно трудоустроенные лица (39,02%), их доля достоверно (p<0,01) превышает таковую в контрольной группе (12%).

Таблица 4

Распределение больных СР по трудовому статусу

|

Трудовой статус |

Основная группа(n=41) |

Контрольная группа(n=25) |

p-level |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Имеют постоянную работу |

15 |

36,59 |

8 |

32 |

0,378 |

|

Безработные |

10 |

24,39 |

14 |

56 |

2,593** |

|

Временно трудоустроены |

16 |

39,02 |

3 |

12 |

2,53** |

36,59% больных СР имели постоянное место работы. В специально разработанной анкете они указали следующие специальности: маляр, уборщица, кассир, разнорабочая и др. В контрольной группе преобладали безработные женщины (56%), их доля была выше таковой в основной группе (p<0,01). Далее следовали больные, имеющие постоянную работу (32%). Это были профессии с высококвалифицированными видами труда (бухгалтеры, учителя, медицинские сестры и др.).

Наличие временного трудоустройства в основной группе выступило в качестве фактора, сдерживающего обращение за психиатрической помощью, так как больные опасались, что сослуживцы могут узнать об их «психическом расстройстве», работодатель их уволит, на них будут «косо смотреть» в коллективе. Фактор стигматизации представлял особенную значимость для жителей сельской местности. Напротив, отсутствие работы, преобладающее в контрольной группе, может способствовать своевременному обращению за психиатрической помощью. Сами больные объясняли это тем, что «не нужно отпрашиваться с работы, чтобы пойти на прием к врачу», нет необходимости оформлять лист временной нетрудоспособности, так как «не нужен больничный». Имеет место и ряд субъективных причин: нет опасений, что кто-то из сотрудников узнает о факте обращения к психиатру, отсутствуют «лишние» денежные средства на очередные дополнительные обследования и лечение.

Изучение семейного статуса больных СР показало, что в основной группе преобладали разведенные (43,90%). Их доля отличалась от таковой в контрольной группе (16%; p<0,01). В контрольной группе преобладали замужние женщины (44%; p>0,05<0,1) и не состоящие в браке (40%). Как видно, фактор семейного неблагополучия может быть одной из причин позднего обращения за специализированной помощью.

Таблица 5

Распределение больных СР по семейному положению

|

Семейное положение |

Основная группа(n=41) |

Контрольная группа(n=25) |

p-level |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Замужем (в том числе состоит в гражданском браке) |

9 |

21,95 |

11 |

44 |

1,872# |

|

Разведена |

18 |

43,90 |

4 |

16 |

2,463** |

|

Не состоит в браке |

14 |

34,15 |

10 |

40 |

0,481 |

Подводя итог анализу обсуждаемых социальнодемографических показателей, можно составить своеобразный портрет больных СР, поздно обратившихся за психиатрической помощью. Как правило, это женщины - жительницы сельской местности, со средним профессиональным образованием, временно трудоустроенные на работу с низкоквалифицированными видами деятельности, разведенные. Для них было характерно «избегающее врача-психиатра поведение». Больные СР, относительно быстро обратившиеся к психиатру, имеют высшее профессиональное образование, постоянно не трудоустроены, преимущественно замужние и не состоявшие в браке.

Далее проанализируем другие факторы, сдерживающие обращение больных соматизированными расстройствами за специализированной психиатрической помощью.

Проведенное нами ранее исследование [Погосов А.В., Богушевская Ю.В., 2007, 2008] на 110 больных позволило выделить клинические разновидности соматизированного расстройства: желудочнокишечную, болевую, сердечно-дыхательную и псев-доневрологическую, при этом наиболее часто встречалась сердечно-дыхательная разновидность. Каждая из них рассматривалась в рамках «простого» типа соматизированного расстройства . Случаи фиксации у больного трех диагностически значимых симптомов из 2 или 3 указанных разновидностей обозначены нами как «сочетанный» тип СР. Наиболее часто сочетались сердечно-дыхательная с болевой и сердечно-дыхательная, болевая и желудочнокишечная разновидности. Изучение частотного распределения диагностических симптомов у больных СР показало, что с наибольшей частотой регистрируется группа симптомов со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем. На втором месте была группа желудочно-кишечных симптомов. Далее по частоте примерно в равной доле следовали группы псевдоневрологических и болевых симптомов. С наименьшей частотой встречались группы женских репродуктивных и сексуальных симптомов. Наиболее диагностически значимыми среди симптомов со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем являлись «головокружение», «сердцебиение», «поверхностное дыхание»; среди желудочнокишечных - «тошнота», «боли в животе», «непереносимость или плохое самочувствие после некоторых видов пищи». Среди псевдоневрологических симптомов - «нечеткость зрения», «паралич или мышечная слабость», «пошатывание при ходьбе»; среди болевых - «боли в спине», «боли в конечностях», «боли в суставах».

Настоящее исследование показало, что преобладание в клинической картине соматизированного расстройства обозначенной разновидности и типа определяет выбор больным соответствующего специалиста.

Все обследованные впервые обращались за медицинской помощью к врачам соматического профиля (например, в центральные районные больницы, городские поликлиники по месту жительства, частные клиники, медицинские центры и др.). Как видно из таблицы 6, при простом типе СР количество специалистов, к которым обратились больные, небольшое.

Таблица 6

Выбор специалиста больными в зависимости от клинической разновидности типа соматизированных расстройств

|

Тип и разновидность соматизированных расстройств |

Специалисты, к которым обращались больные СР |

|

Желудочно-кишечная разновидность простого типа |

Терапевт, гастроэнтеролог |

|

Болевая разновидность простого типа |

Невролог, мануальный терапевт, массажист |

|

Сердечно-дыхательная разновидность простого типа |

Терапевт, кардиолог, эндокринолог |

|

Псевдоневрологическая разновидность простого типа |

Невролог, иглорефлексотера-певт, представители нетрадиционной медицины (гомеопат, экстрасенс, целитель и др.) |

|

Сердечно-дыхательная и болевая разновидности сочетанного типа |

Терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, массажист, мануальный терапевт |

|

Сердечно-дыхательная, болевая и желудочно-кишечная разновидности сочетанного типа |

Невролог, мануальный терапевт, кинезотерапевт, иглоре-флексотерапевт, массажист, вертебролог, остеопат, гомеопат, подиатр |

В случаях сочетанного типа СР круг медицинских специалистов гораздо шире. Обращает внимание количество обращений к представителям нетрадиционной медицины у больных с псевдоневроло-гической разновидностью простого типа. Это связано не только с низким образовательным уровнем больных, их повышенной внушаемостью, но и с механизмом формирования в этом случае соматизированных расстройств (конверсия).

Остановимся на анализе специальностей врачей первичной медицинской сети и представителей нетрадиционной медицины, к которым обращались за помощью больные соматизированными расстройствами основной и контрольной групп до момента обращения к врачу-психиатру (табл. 7).

Таблица 7

Распределение специалистов, к которым впервые обратились больные СР

|

Специалист |

Основная группа(n=41) |

Контрольная группа(n=25) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Терапевт |

12 |

29,26 |

9 |

36 |

|

Невролог |

10 |

24,39 |

8 |

32 |

|

Кардиолог |

7 |

17,07 |

4 |

16 |

|

Эндокринолог |

6 |

14,65 |

2 |

8 |

|

Гастроэнтеролог |

1 |

2,43 |

0 |

0 |

|

Гинеколог |

2 |

4,87 |

2 |

8 |

|

Мануальный терапевт, кинезотерапевт, остеопат, вертебролог, подиатр |

1 |

2,43 |

0 |

0 |

|

Целитель,экстрасенс |

2 |

4,86 |

0 |

0 |

Больные соматизированными расстройствами обеих групп чаще всего начинают поиск медицинской помощи у терапевта по месту жительства: в основной группе к нему обратились 29,26% больных, в контрольной группе - 36%. По частоте обращаемости участковый терапевт является приоритетным по сравнению с врачами других специальностей. На втором месте находился невролог - в основной группе к нему обратились 24,07%, в контрольной группе - 32% больных. Далее зафиксировано посещение кардиолога (в основной группе -

17,07%, в контрольной группе - 16%). Со значительным отрывом по частоте в круг общих для обеих групп специалистов вошли эндокринолог и гинеколог. Это необходимо учесть при составлении практических рекомендаций для обозначенных специалистов. Заслуживает внимание факт обращения за помощью к медицинским работникам «экзотических» специальностей (мануальный терапевт, кине-зотерапевт, гомеопат, остеопат, вертебролог, поди-атр) и представителям нетрадиционной медицины (целитель, экстрасенс) у 2 больных основной группы (4,86%), чего не отмечено в контрольной группе.

После проведения нескольких диагностических мероприятий и наблюдения больных в течение 2-3 месяцев перечисленные специалисты давали рекомендации о целесообразности обращения к психиатру по месту жительства или психотерапевту. При расспросе о направлении к врачу-психиатру 98% больных неохотно сообщали анамнестические сведения, называли его психологом или наркологом, пытались уйти от ответа, сменить тему, путались, ссылаясь на запамятование.

Внимание больных соматизированными расстройствами часто привлекали специалисты с пафосными многочисленными регалиями, например «врач-консультант Центра реабилитации Главного медицинского управления по делам Президента РФ». На протяжении нескольких месяцев больные пытались избавиться от симптомов, следуя советам из «авторитетных» для них информационных ресурсов, по собственной инициативе проходили курсы массажа, иглорефлексотерапии, посещали лечебную физкультуру, занимались йогой, аквааэробикой, особенно пользовались популярностью индивидуальные занятия с тренером, в единичных случаях больные находили такие эксклюзивные формы лечения, как гирудотерапия и др.

Таким образом, в исследуемых группах наблюдаются различия в отношении круга медицинских специалистов и представителей нетрадиционной медицины. В основной группе представлен более широкий спектр врачей, к которым больные обращались за помощью, по сравнению с контрольной группой. В числе приоритетных врачебных специальностей, которым необходимо адресовать практические рекомендации по диагностике соматизиро-ванных расстройств, являются терапия и неврология. Указанным врачам первичной медицинской сети следует проводить психообразовательные программы для больных СР и вовремя направлять их за специализированной помощью.

Обозначенное нами «избегающее врача-психиатра поведение» у больных СР наблюдалось на протяжении ряда лет (табл. 8). Показано распределение больных СР основной группы по длительности заболевания до момента их обращения к врачу-психиатру. Большинство женщин (24,39%) не хотели обращаться к психиатру на протяжении 6 лет и более. Срок обращения к врачу-психиатру до 4-5 и более лет наблюдался у 43,9% больных.

Таблица 8

Распределение больных СР основной группы по длительности заболевания до обращения за психиатрической помощью

|

Продолжительность заболевания до обращения к врачу-психиатру |

Абс. |

% |

|

До 2 лет |

5 |

12,19 |

|

До 3 лет |

8 |

19,51 |

|

До 4 лет |

9 |

21,95 |

|

До 5 лет |

9 |

21,95 |

|

До 6 и более лет |

10 |

24,39 |

Изучение анамнестических сведений у больных СР основной группы показало, что определенную роль на этапе поиска медицинской помощи играют пользующиеся особой популярностью в последние годы информационные ресурсы - сеть Интернет, просмотр телепередач о здоровье, чтение популярной литературы (газет, журналов), советы знакомых. У больных доминировали примитивные представления об организации психиатрической помощи, отсутствовали элементарные знания о соматических и психических заболеваниях, они высказывали опасения, что «их упекут в психушку», что в психиатрии используют средневековые методы «усмирения» - привязывают, «делают дураками», «не выпустят» и т.д.

Больные СР в обеих группах с разной длительностью поиска специализированной помощи используют сходные источники информации (табл. 9).

Таблица 9

Распределение больных СР в зависимости от источников информации о заболевании

|

Источник информации |

Основная группа(n=41) |

Контрольная группа(n=25) |

p-level |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Рассказы знакомых |

16 |

39,02 |

5 |

20 |

1,663# |

|

Интернет |

10 |

24,39 |

3 |

12 |

1,285 |

|

Популярная литература |

6 |

14,63 |

4 |

16 |

0,154 |

|

Телевидение |

8 |

19,52 |

8 |

32 |

1,135 |

|

Научная литература |

1 |

2,44 |

5 |

20 |

2,428** |

В основной группе первое место по удельному весу занимают рассказы знакомых (39,02%; p>0,05<0,1). Обычно знания этих людей ограничены примитивными представлениями о соматических заболеваниях у их родственников или в ближайшем окружении. Далее в этой группе источником информации является Интернет (24,39%). Особенности клиники соматизированных расстройств, а именно наличие субъективно ощущаемых болей со стороны внутренних органов, являются основанием для формирования запросов в поисковых системах Интернет-сети. Наименьший удельный вес приходится на научную литературу (2,44%). В контрольной группе в качестве источника информации преимущественно используются телевизионные передачи (32%). В равной мере здесь больные называют научную литературу (20%; p<0,01) и рассказы знакомых (20%). Представленное распределение источников информации у обследованных больных отражает их высокую внушаемость, низкий образовательный уровень, неосведомленность о своем заболевании, примитивные представления о психиатрической службе.

Таким образом, у больных основной группы доверие рассказам знакомых и сведениям из сети Интернет выступает сдерживающим фактором обращения за психиатрической помощью. У больных контрольной группы чтение научной литературы и просмотр телепередач о здоровье способствовали более раннему обращение к психиатру.

Остановимся на анализе организационных факторов, которые связаны с произошедшими в последние годы изменениями в системе здравоохранения, так как они также имеют большое значение при осуществлении больными выбора специалиста. Появление частных медицинских диагностических и лечебных центров, клиник, новых организаций, осуществляющих широкий спектр диагностических услуг и оказание медицинской помощи, широкая навязчивая реклама этих учреждений - всё это способствует тому, что у больных с множественными соматическими симптомами открываются возможности самостоятельно выбирать специалиста, проявлять инициативу и настаивать на проведении разнообразных обследований. Исходя из собственных представлений, уровня знаний о заболевании, узнав из указанных выше источников информации о болезни, больные СР самостоятельно решают к какому специалисту обратиться, осуществляют выбор медицинских центров. Они подвергаются многочисленным диагностическим процедурам, принимают лечение, несмотря на отсутствие эффективности проводимых мероприятий и «теряются» в первичном звене медицинской помощи на долгие месяцы и годы.

Далее перейдем к анализу группы психологических факторов, сдерживающих обращение больных соматизированными расстройствами за психиатрической помощью.

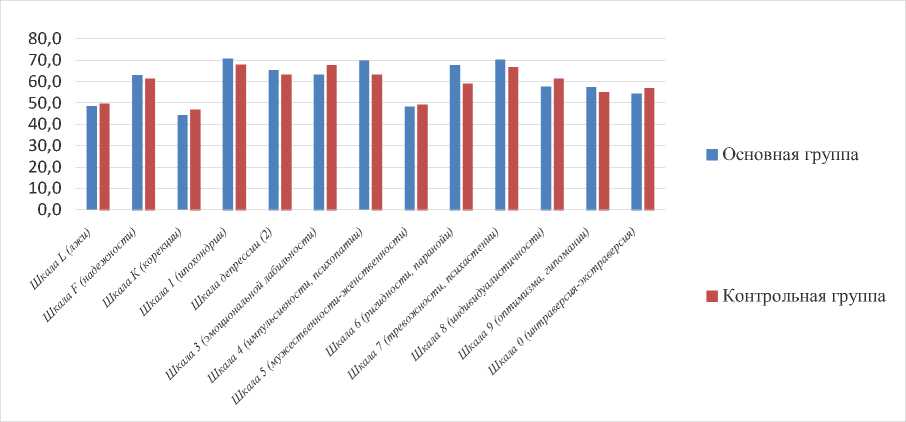

Личностный профиль, изучаемый с помощью методики СМИЛ, у больных основной группы заметно отличается от такового у больных контрольной группы. Индивидуально-личностными особенностями являлись более выраженные изменения по шкалам ипохондрии, тревожности, психопатии и ригидности (рис. 1).

Полученное распределение может быть связано с усилением преморбидных качеств личности в динамике соматизированного расстройства (так как длительность заболевания в основной группе колеблется от 1 года до 6 лет), а также являться результатом формирования не присущих ранее свойств личности. Приведенные данные подтверждают формирование у больных соматизированными развитиями в личностном профиле патохарактерологических расстройств, установленных клинико-психопатологическим методом [5].

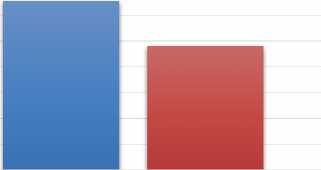

При изучении уровня личностной тревожности шкалой Дж. Тейлора получены следующие результаты (рис. 2).

Рисунок 1– Распределение показателей средних значений по шкалам СМИЛ

35,00000

30,00000

25,00000

20,00000

15,00000

10,00000

5,00000

0,00000

Уровень личностной тревожности

■ Основная группа ■ Контрольная группа

Р и с у н о к 2 – Сравнительная оценка показателей средних значений личностной тревожности

Для больных СР основной группы характерен более высокий уровень личностной тревожности (средние значения 32,8). У больных СР контрольной группы обнаружены средние значения уровня личностной тревожности с тенденцией к высокому уровню (23,9). При сравнительной оценке показателей данного опросника с помощью U критерия Манна–Уитни обнаружены различия на уровне статической тенденции (p-level=0,056013).

Высокий уровень личностной тревожности у больных основной группы выступает сдерживающим фактором для обращения за помощью в психиатрические учреждения. Характерные для этих больных многочисленные обращения к специалистам общесоматического профиля в течение длительного времени следует рассматривать как трансформацию (проекцию) тревожности. Она выражается в активном поиске подтверждений о наличии соматического заболевания на основании многочисленных лабораторноинструментальных обследований, посещении разных специалистов соматического профиля, формировании «избегающего врача-психиатра поведения».

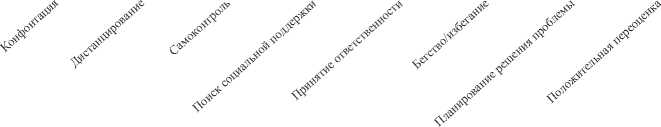

Далее приведены результаты опросника «Спосо- бы совладающего поведения», направленного на изучение особенностей преодоления трудностей в различных сферах (копинг-механизмы, копинг-стратегии). При сравнительной оценке показателей саморегуляции с помощью U критерия Манна– Уитни обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости по стратегии планирование решения проблемы (p-level=0,000000). Это свидетельствует о характерном копинге для контрольной группы планирование решения проблемы.

На рисунке 3 продемонстрировано, что у представителей обеих групп наблюдается умеренное использование (от 40 до 60 баллов) следующих копингов: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, положительная переоценка. Ведущими стратегиями стрессосовладания в обеих группах являются поиск социальной поддержки (61,2 балла и 61,9 балла соответственно), бег-ство/избегание (63,3 балла и 62,3 балла соответственно). Еще одной предпочтительной стратегией совла-дающего поведения в контрольной группе является планирование решения проблемы (64,2 балла).

Использование сочетания таких стратегий, как поиск социальной поддержки и бегство/избегание рассматривается нами как неадаптивное, сдерживающее обращение больных СР за специализированной помощью. При включении в это сочетание стратегии планирование решения проблемы это дополнение способствует более быстрому обращению за специализированной помощью.

Полученные результаты необходимо учитывать при составлении практических рекомендаций для специалистов учреждений первичного звена системы здравоохранения (терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог) и психообразовательных программ для больных соматизированными расстройствами и их родственников.

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

nililii

Основная группа

Контрольная группа

Рисунок 3– Сравнительная оценка использования копинг-стратегий

Проведение психообразовательных программ позволит преодолеть больным существующие стигмы, сократить этап поиска специализированной психиатрической помощи, в более быстрые сроки принять решение о необходимости обратиться к врачу-психиатру.

Социально-демографический портрет больных СР, поздно обратившихся за психиатрической помощью, выглядит следующим образом: это разведенные женщины, жительницы сельской местности, со средним профессиональным образованием, временно трудоустроенные на работу, с низкоквалифицированными видами деятельности.

Клиническая разновидность и тип соматизиро-ванного расстройства определяет выбор больным соответствующего специалиста. Для больных с избегающим врача-психиатра поведением характерен более широкий спектр врачебных специальностей, к которым они обращались за помощью. К числу приоритетных относятся терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог.

Доверие рассказам знакомых и сведениям из сети Интернет у больных основной группы выступает в качестве сдерживающего фактора обращения за психиатрической помощью.

Произошедшие в последние годы изменения в системе здравоохранения имеют большое значение при осуществлении больными выбора специалиста, способствуют самостоятельному выбору диагностических мероприятий.

Психологические особенности больных СР выступают в качестве сдерживающего фактора в обращении за психиатрической помощью. Особенностью личностного профиля больных СР с избегающим врача-психиатра поведением являются более выраженные показатели по шкалам ипохондрии, тревожности, психопатии и ригидности. Для них характерны неадаптивные формы совладающего поведения.

Полученные сведения могут быть приняты за основу практических рекомендаций для специалистов учреждений первичного звена системы здравоохранения (терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог).

Работа соответствует этическим стандартам Хельсинской декларации ВМА (протокол заседания Комитета по этике Курского государственного медицинского университета № 5 от 14.05.2015).

Список литературы Клинические, личностно-психологические и социально-демографические факторы, препятствующие обращению больных соматизированными расстройствами за специализированной помощью

- Агарков А.П., Варанкова Л.В. Проблема диагностики сома-тизированных психических расстройств в общемедицинской и психиатрической практике. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009; 3 (54): 103-106.

- Богушевская Ю.В. Клинические и терапевтические аспекты соматизированных психических расстройств. Российский психиатрический журнал. 2007; 2: 60-63.

- Богушевская Ю.В., Николаевская А.О. Клиникодинамические и личностные особенности больных соматизированными расстройствами. Российский психиатрический журнал. 2013; 4: 31-36.

- Демчева Н.К., Калинина Е.В. Связь между клиническими характеристиками психических расстройств и своевременностью обращения за психиатрической помощью у больных с впервые в жизни установленным диагнозом. Психическое здоровье. 2010; 7: 28-35.

- Наумова Е.Л., Куприянова Е.И., Белобородова Э.И. Адаптивные копинг-стратегии у пациентов с синдромом раздраженной кишки. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2014; 2 (83): 62-64.

- Погосов А.В., Богушевская Ю.В. Соматизированные расстройства (клинико-динамические и терапевтические аспекты). Психические расстройства в общей медицине. 2008; 3: 29-36.

- Погосов А.В., Богушевская Ю.В. Соматизированные расстройства (клиника, диагностика, терапия). Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008: 268.

- Погосов А.В., Николаевская А.О., Богушевская Ю.В. Клинико-психологические особенности больных на донозологическом этапе течения соматизированных психических расстройств с сердечно-сосудистыми проявлениями. Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2013; 1: 119-125.

- Погосов А.В., Николаевская А.О. Соматизированные психические расстройства у больных городской поликлиники: диагностика начального этапа заболевания. Психические расстройства в общей медицине. 2017; 1: 48-49.

- Погосов А.В., Погосова И.А., Богушевская Ю.В. Психосоматические расстройства (учебное пособие). 2-е доп. изд. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008: 212.

- Психосоматические расстройства в клинической практике/под ред. А.Б. Смулевича. М.: Медпресс-информ, 2016: 776.

- Симаненкова В.И. Психосоматические расстройства в практике терапевта. СПб.: СпецЛит, 2008: 166-223.

- Собенников В.С. Соматизация и соматоформные расстройства. Иркутск, 2014: 304.

- Цыганков Б.Д., Малыгин Я.В., Исмаилова С.Ф. Психологические факторы, влияющее на активность поиска медицинской помощи пациентами, страдающими пограничными психическими расстройствами. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2014; 3 (84): 9-14.

- Чижова А.И. Клинико-психологические аспекты патогенеза соматоформных невротических расстройств. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Психология. 2012; 6 (15): 91-96.