Клинические особенности синдрома Рейтера у детей

Автор: Саякбеков Кадырбек Саякбекович, Саатова Гули Миррахматовна, Маймерова Гульзат Шаршенбековна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучены клинические особенности суставного синдрома и внесуставных проявлений при синдроме (болезни) Рейтера у детей. Синдром Рейтера в детском возрасте имеет некоторые особенности течения и развития болезни. В детском возрасте характерна асимметричность поражений суставов нижних конечностей с ранним вовлечением в процесс мелких суставов стоп, возможной гиперемией кожи над пораженными суставами, интенсивными болями, редким вовлечением в процесс тазобедренных суставов, поясничного отдела позвоночника и одностороннего сакроилеита. Внесуставные проявления протекали часто стерто, а порой вообще не определялись. Не исключены рецидивы и хроническое течение.

Короткий адрес: https://sciup.org/14116236

IDR: 14116236 | УДК: 616.72-002-053.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/54/17

Текст научной статьи Клинические особенности синдрома Рейтера у детей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.72-002-053.2

-

H. Reiter впервые дал подробное описание синдрома, возникающего после острого кишечного заболевания (дизентерия) и характеризующегося триадой: уретритом (цистит, простатит), конъюнктивитом и артритом [1]. В детском возрасте в связи с особенностями клинических проявлений, стертостью клинической симптоматики, неизученностью этиопатогенетических особенностей, более правомочно название не болезнь, а синдром Рейтера.

Наиболее частой причиной этого синдрома у детей является инфекционная диарея, хотя в связи с тем, что в настоящее время наблюдается более ранняя половая активность, начиная с 13–14 лет, можно ожидать и половой путь заражения. Дизентерийную форму могут вызывать Shigella или Salmonella, а возможно и другие возбудители кишечных инфекций [2].

Клиника синдрома Рейтера (СР) у детей отличается большим разнообразием и характеризуется сочетанным поражением мочеполовых органов, опорно–двигательного аппарата, глаз и нередко кожи и слизистых оболочек. Несмотря на то, что симптоматика СР подробно описана многими авторами, до сих пор нет единого мнения относительно частоты, выраженности, последовательности, времени возникновения отдельных симптомов, их продолжительности, а также исходов. Вместо или кроме отдельных симптомов триады могут появляться поражения кожи и слизистых оболочек, кишечника, нервной системы, сердечнососудистой и других систем, причем их диагностическая ценность многими клиницистами рассматривается по-разному. По данным клиницисты ставящие диагноз только при наличии классической триады или тетрады симптомов, приводят сведения отличающиеся от данных авторов, которые допускают установление диагноза лишь на основании двух признаков [3–5]. Поэтому анализ литературных данных, касающийся клинической картины БР, несколько затруднен.

Многообразие клинических проявлений БР, недостаточная изученность по данным литературы особенностей клинической картины в детском возрасте, определили необходимость настоящего исследования [6–7].

Материал и методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 40 детей, больных синдромом Рейтера (28 мальчиков и 12 девочек). Соотношение мальчиков и девочек, среди заболевших составило 2, 3:1. Было проведено комплексное клиническое, иммунологическое, иммуногенетическое и рентгенологическое обследование. Степень общей активности у детей определялась в соответствии с Методическими рекомендациями [8–9]. Местная активность суставного синдрома определялась в соответствии с клинико-лабораторными критериями [10]. Оценка местной активности была дополнена по цитологической картине синовиальной жидкости [11].

В соответствии с поставленными задачами исследования, с особой тщательностью изучено состояние периферических и осевых суставов, состояние и функция позвоночника (с помощью специальных проб и приемов), сакроилеальных сочленений, малоподвижных суставов (грудино–ключичные, грудино–реберные).

Выраженность суставного синдрома оценивалась по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ): индекс Ричи, ACR-счет болезненных суставов, ACR-счет припухших суставов, индекс Лансбури, LEE, рекомендованные Е. Л. Насоновым, Н. В. Чичастовой, Г. Р. Имаметдиновой (2001) по материалам Европейского комитета по Международным Клиническим испытаниями [12].

Осанка, функциональные возможности, степень болевых ощущений определялись с помощью специальных проб и приемов. Специфические пробы для выявления ранних и скрытых поражений позвоночника и осевых суставов выполнены по рекомендациям А. А. Яковлевой (1996) и В. М. Чепой (1990) [9, 13].

Результаты исследования

Первые признаки заболевания возникли в возрасте до 5 лет — у 5 больных, до 9 лет — у 8, от 9 до 13 — у 14 больных, и старше 13 лет — у 13 больных.

Длительность болезни у 77,5% обследованных была до 6 месяцев, причем у 62,5% больных — до 3 месяцев. У детей, как правило, наблюдалась энтероколитическая форма СР, резвившаяся после диареи через 14–30 дней.

Синдром Рейтера характеризовался типичной триадой признаков: конъюнктивит, уретрит, артрит. В 5 случаях отмечалось также кератодермия стоп и поражение внутренних органов.

У 34 больных заболевание началось остро, у остальных — подостро.

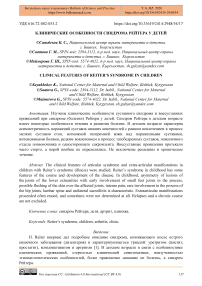

Уретрит, выявлен у 34 больных, почти в 1,5 раза чаще после появления первых признаков артрита (Рисунки 1–2). Поражение глаз отмечалось у 30 больных детей, причем чаще еще до появления первых признаков артрита. Признаки поражения кожи (сыпь, кератодермия) и слизистых оболочек (баланит) установлены крайне редко (6 больных) и преимущественно после развития основных клинических признаков болезни.

проявления

и до артрита

< одновременно с артритом

< после артрита

А

Рисунок 2. Дактилит «сосискообразная» деформация пальцев кистей рук и ног: А — III пальца стопы; Б — III, IV пальцев левой и II, IV пальцев правой кисти, поражение проксимального межфалангового III и I пястно–фалангового суставов правой кисти.

Рисунок 1. Частота и последовательность развития основных клинических проявлений при СР у детей.

Б

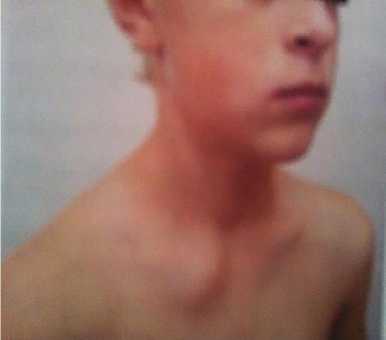

У 5 больных были обнаружены все 4 патогномоничных признака заболевания (артрит, уретрит, конъюнктивит, энтерит) и у 20 — 3 признака (артрит, уретрит, конъюнктивит и (или) кожно-слизистый синдром). У 4-х больных с триадой признаков первым признаком болезни был артрит, у 3-х конъюнктивит и уретрит, у 2- уретрит, у 3-х конъюнктивит; у 4-х больных конъюнктивит возник одновременно с артритом, в 2-х случаях одновременно возникли все три признака, у двух больных отмечалась триада симптомов (артрит, конъюнктивит, слизистый синдром) без признаков уретрита и мочевого синдрома) (Рисунок 3).

У 15 (37,5%) больных диагноз СР был установлен на основании обнаружения 2-х основных признаков: из них у 6 больных — признаков артрита и конъюнктивита, у 9 — артрита и уретрита.

Начало заболевания у 85% больных было острым с подъемом температуры у 26 больных. В разгар болезни у 25% больных обнаруживались повторные подъемы температуры на фоне атаки суставного синдрома. Симптомы интоксикации были значительными. Уретрит и дизурические симптомы отмечались у 34 больных, причем у 55% больных — в начале болезни и у 62,5% — в разгар. У мальчиков признаки уретрита были более ярко выраженными, чем у девочек, у последних он протекал стерто

Рисунок 3. Характер внесуставных изменений у детей с синдромом Рейтера.

■ Субфебрилитет в Лихорадка

■ Кератодермия

■ Баланит

□ Тендинит

■ Лимфаденопатия

■ Увел имение печени

■ Увеличениеселезенки в Поражение глаз

■ Уретрит и симптомы дизурии

Начало

Разгар

Рисунок 4. Экссудативные изменения в правом грудино–ключичном сочленении.

Поражение глаз отмечалось у 30 больных. Из них у 25 — кратковременные и затяжные признаки конъюнктивита, у 4-х больных глазные симптомы начались с конъюнктивита, а в динамике диагностирован увеит. У одного больного с самого начала установлен увеит. Среди обследованных больных отмечалось поражение кожи в виде кератодерматита у 4 больных и слизистой оболочки в виде баланита у 2 больных детей. Изменения возникли преимущественно через 4–8 недель после появления первых признаков болезни (Рисунки 3– 4).

Среди наших больных тендинит ахиллового сухожилия выявлен у 3 больных (Рисунок 5).

Вовлечение в процесс органов РЭС было установлено в разгар болезни преимущественно среди больных с высокой активностью заболевания. Лимфаденопатия отмечалась у 19 больных, преимущественно 1 степени, увеличение печени — у 8 больных, причем до 1 см — у 5 больных, край селезенки пальпировался в одном случае.

Рисунок 5. Энтезит в области бугра правой пяточной кости.

Энтеральные симптомы среди наших больных выявлялись в 27,5% случаях. Кишечные расстройства были кратковременными и не связаны с шигеллезом. Они предшествовали другим симптомам СР или сочетались с ними.

У обследованных нами больных с СР в большинстве случаев суставной синдром был представлен артритом, реже артральгиями (13 детей). Артрит был постоянным и ведущим симптомом и обнаруживался у всех больных. У 18 из 40 обследованных суставной синдром развился после появления глазных и (или) дизурических симптомов: у 9 больных в течение недели, у 7 — в течение 1 месяца, у 2 — более, чем через 1 месяц. У 16 больных суставной синдром возникал одновременно с другими признаками заболевания, но оставался ведущим в клинике СР. У 6 больных суставной синдром предшествовал появлению других признаков заболевания: у 2 — за 1 неделю, у 3 — за 1 месяц, у одного — более 1 месяца.

Из 27 больных с признаками артрита в дебюте болезни, острая атака отмечалась у 24 больных, у 3 — артрит развивался постепенно (Рисунки 6–7).

Поражение опорно–двигательного аппарата в дебюте заболевания в большинстве случаев носило характер олигоартрита, реже моноартрита, и лишь у 4 больных — полиартрита.

Рисунок 6. Рентгенологическая картина осевого скелета (А) и костей таза у ребенка (Б) с синлромом Рейтера.

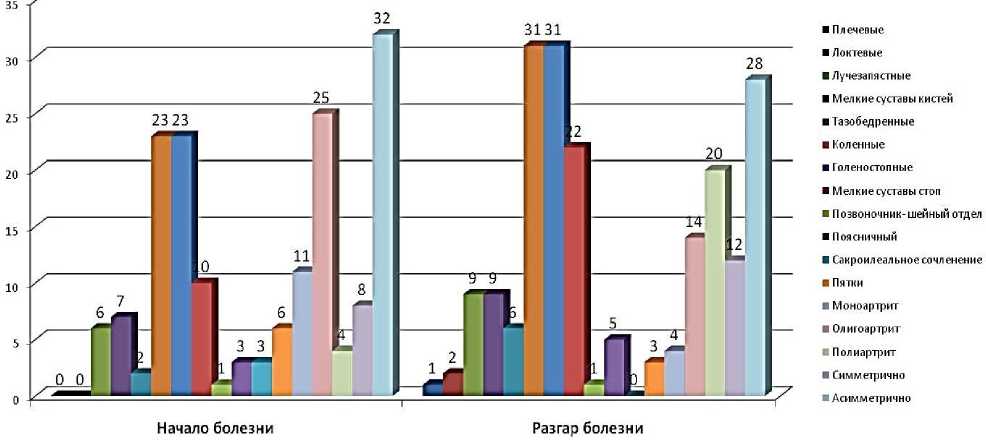

Рисунок 7. Локализация поражений суставов и позвоночника на различных этапах развития синдрома Рейтера у детей.

Артрит преимущественно асимметричный с вовлечением в процесс суставов ног: коленных, голеностопных, плюснефаланговых и межфаланговых суставов стоп. В 4–5 раз реже поражались суставы рук: лучезапястные, пястно-фаланговые и межфаланговые суставы кистей (Рисунок 2А). У двух детей в дебюте отмечалось поражение тазобедренных суставов. Поражений грудино–ключичных и грудино–реберных сочленений наблюдалось в 15 случаев (Рисунок 4). Поражение поясничного отдела позвоночника (7,5%) и сакроилеального сочленения (7,5%) было не редким (Рисунок 6). Клинически спондилит проявлялся болями в пояснице, ягодичных мышцах, с иррадиацией в бедро, пах. Сакроилеит во всех случаях односторонний без признаков прогрессирования, был слабо выраженным с тенденцией к обратному развитию.

У 95% больных артрит в дебюте был резко выраженным с экссудативным компонентом воспаления. Практически у всех больных отмечалась припухлость. Боли в суставах выраженные, у 15% больных сопровождались развитием болевой контрактуры. Развитие экссудативных реакций сопровождалось вовлечением в процесс периартикулярных тканей и выпотом в полость сустава (5%).

У 5 больных в дебюте болезни выявлялось покраснение кожи над пораженными суставами, нередко с цианотичным оттенком. Пораженные суставы пальцев стоп и кистей рук имели вид «сосисок» (Рисунок 2).

Сильные боли в пятках, обусловленные подпяточным или ахиллобурситом, испытывали в дебюте 6 больных (15%). Боли отличались упорством, резистентностью к лечению, и у 3-х сохранялись в разгар болезни.

В разгар болезни у половины обследованных больных отмечался полиартрит и реже олигоартрит. Асимметричность суставного синдрома явно доминировала (Таблица). Сохранялось преимущество в поражении суставов ног коленных, голеностопных, мелких суставов стоп (55%), и увеличивалась вероятность вовлечения в процесс лучезапястных суставов и кистей рук. У 6 больных наблюдалось одностороннее поражение тазобедренных суставов.

Олигоартикулярный вариант суставного синдрома характеризовался преимущественно поражением мелких суставов стоп. При полиартрите включались в процесс суставы верхних конечностей. У 5 больных наряду с поражением периферических суставов имелись слабые боли в поясничном отделе позвоночника. Они, как правило, носили локальный характер, ограничивались 1–2 позвонками. Поражение илеосакрального сочленения в разгар болезни нами не отмечено в том числе при целенаправленном осмотре.

Таблица.

УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА У ДЕТЕЙ (M±m)

|

Иммунологические показатели |

Болезнь Рейтера |

Здоровые дети |

||

|

сыворотка |

Синовиальная жидкости |

сыворотка |

Синовиальная жидкости |

|

|

Иммуноглобулины G |

19,2±2,3 |

16,03±3,9 |

11,5±0,04 |

1,47±0,48 |

|

Иммуноглобулины A |

2,15±0,4 |

1,62±0,32 |

1,48±0,06 |

0,13±0,07 |

|

Иммуноглобулины M |

1,81±0,20 |

1,13±0,18 |

1,04±0,04 |

— |

|

ЦИК |

1,38±0,43 |

0,27±0,04 |

69,37±11,8 |

|

Суставной синдром в разгар болезни протекал по типу периартрита (75%), реже тяжелого артрита. У 45% больных отмечалась значительная доля пролиферативного компонента воспаления. Признаки острого воспаления — припухлость, местное повышение температуры, гиперемия, боль сохранялись. У 25% больных обнаруживался выпот в полости сустава. Нарушения подвижности суставов были обусловлены болевой контрактурой. Лишь у одного больного с полиартритом при длительности болезни более 3 лет отмечалась стойкая контрактура голеностопного сустава. Мышечную атрофию мы наблюдали в 2 случаях при длительности болезни более 6 месяцев.

Исходы синдрома с Рейтера у детей разнообразны. У 20 обследованных больных длительность первой атаки артрита сохранялась в течение от 1 до 3 месяцев, у 12 (30%) больных артрит протекал менее продолжительно — от 2 до 4 недель, у 5 (13%) больных явления артрита купировались быстро, в течение 1 недели. В редких случаях (3 больных) артрит приобретал с самого начала подострый, затяжной характер течения и длился более 3 месяцев. В этот период процесс поражал новые суставы, сохранялись лабораторные признаки активности. В дальнейшем симптомы болезни стихали.

У 23 (65%) больных единственное обострение суставного синдрома закончилось выздоровлением, у 11 (28%) больных отмечалось 2 атаки суставного синдрома, у 2 (5%) — 3 атаки, и у 4 (10%) — 4 атаки.

Длительное наблюдение за детьми с БР показало, что у 33 больных изменения в суставах полностью исчезли без остаточных явлений, из них у 13 больных процесс протекал с редкими обострениями. В 4-х случаях артрит принял в разгар болезни затяжное течение, из них у 2 как хронический артрит и у 2 — рецидивирующий. У больных с хроническим течением БР связь с первичным урогенитальным очагом инфекции была не столь явной, что послужило основанием для ошибочной диагностики РА. В обоих случаях суставной синдром характеризовался полиартритом симметричным и асимметричным с вовлечением в процесс мелких суставов стоп, тазобедренных суставов, позвоночника, болями в пятках, длительным течением, частыми рецидивами с поражением новых суставов. У одного мальчика отмечались пяточные «шпоры» и явления анкилозирования суставов, а у другого — односторонний сакроилеит.

Среди обследованных больных гуморальная активность превышала уровень местной (цитологической) активности. У 85% больных гуморальная активность достигала 1–2

степени и реже (15%) 3 степени. Уровень местной активности у 52,9% больных был 1 степени, реже — 2 степени (41%) и лишь в одном случае — 3 степени. Синовиальная жидкости получена у 17 больных. Отмечался чаще слабый цитоз (41%), нейтрофилез (58,8%) и лимфоцитопения от 10 до 49%. Рагоциты обнаружены у 4-х больных (23,5%).

У 85% больных отмечалось повышение IgG, у 61% — IgA, реже IgM (50%) (Таблица). ЦИК были обнаружены у 17,5% больных в сыворотке крови. Следовательно, проведенные исследования подтвердили заинтересованность иммунной системы в развитии СР у детей.

Ассоциация БР с системой HLA антигенов доказана многими исследователями [14–20]. В наших исследованиях HLA B27 антиген выявлен у 75% обследованных больных, из них у 58,3% в ранней стадии болезни. При неполном наборе признаков HLA B27 антиген был выявлен у 71,4% больных, причем конъюнктивит обнаружен лишь в одном случае. У больных с классической триадой симптомов В27 обнаружен у 75% больных, и в одном случае у обследованного больного с тетрадой признаков.

Таким образом, прослеживалась четкая зависимость увеличения частоты В27 от количества диагностических признаков БР. В наших исследованиях не подтвердилась зависимость обнаружения HLA B27 от поражения позвоночника, сакроилеита. А также его влияние на тяжесть течения и остроту суставного процесса.

Рентгенологическая картина при БР довольно скудна. В ранний период болезни у половины больных отмечалось лишь уплотнение мягких тканей. Остеопороз чаще слабый и околосуставной выявлен у 32,5% больных. В нашем исследовании при локализации процесса в области мелких суставов стоп в одном случае определялась костная пролиферация ногтевой фаланги. Периостальные наслоения пяточных костей также отмечены в одном случае.

Среди обследованных больных признаков поражения позвоночника не обнаружено, кроме 3 случаев сакроилеита, выявленного клинически и рентгенологически. Прогрессирование сакроилеита наблюдалось у больного с рецидивами и сохранении активного воспалительного очага в урогенитальной системе.

В заключении следует отметить, что синдром Рейтера в детском возрасте имеет некоторые особенности течения и развития болезни. Для СР в детском возрасте характерна асимметричность поражений суставов нижних конечностей с ранним вовлечением в процесс мелких суставов стоп, возможной гиперемией кожи над пораженными суставами, интенсивными болями, редким вовлечением в процесс тазобедренных суставов, поясничного отдела позвоночника и одностороннего сакроилеита. Характерна для БР ахиллодиния. Внесуставные проявления (уретрит, конъюнктивит, слизистый синдром) протекали часто стерто, а порой вообще не определялись. Несмотря на благоприятный прогноз болезни, не исключены рецидивы и хроническое течение.

Список литературы Клинические особенности синдрома Рейтера у детей

- Reiter H. Über eine bisher unerkannte Spirochäteninfektion (Spirochaetosis arthritica) // DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1916. V. 42. №50. P. 1535-1536. DOI: 10.1055/s-0028-1135542

- Bojović J., Strelić N., Pavlica L. Reiter's syndrome: Disease of young men: Analysis of 312 patients // Medicinski pregled. 2014. V. 67. №7-8. P. 222-230. DOI: 10.2298/MPNS1408222B

- Агабабова Э. Р. Реактивные артриты и синдром Рейтера. Ревматические болезни / под ред. В. А. Насоновой, Н. В. Бунчук. М., 1997. С. 324-331.

- Акбаров С. В. Инфекционный и реактивный артрит у детей: клиника и диагностика: автореф. дисс. … д-ра мед. наук. Ташкент, 1997. 35 с.

- Аснер Т. В., Калягин А. Н. Урогенные реактивны артриты: современные аспекты диагностики и лечения // Современная ревматология. 2010. №4. С. 11-15.

- Братанова М. З. Особенности течения болезни Рейтера в зависимости от возбудителя // Вестник АМНН СССР. 1989. №6. С. 79-82.

- Русанова Н. Н., Глазырина Г. А., Лысенко О. В., Ковалев Ю. Н. Болезнь Рейтера у детей. СПб., 2000.

- Астапенко М. Г., Пихлак Э. Г. Болезни суставов. М.: Медицина, 1966. 379 с.

- Яковлева А. Л. Анкилозирующий спондилоартрит у детей и подростков. Бишкек: Учкун, 1996. 159 с.

- Чепой В. М., Дуляпин В. А. К дифференциальной диагностике ранней стадии болезни Бехтерева // Вопросы ревматологии. 1982. №2. С. 63-66.

- Zielke M., Kopf-Mehnert C. Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (VEV). Beltz-Test, 1978.

- Насонов Е. Л., Чичасова Н. В., Имаметдинова Г. Р. Методы оценки поражения суставов, активности заболевания и функционального состояния больных ревматоидным артритом. М., 2001. 32 с.

- Чепой В. М. Диагностика и лечение болезней суставов. М., 1990. 150 с.

- Ковалев Ю. Н. Прогнозирование течения болезни Рейтера с помощью антигенов гистосовместимости // Ревматология. 1989. Т. 12. С. 33-6.

- Ильин И. И., Ковалев Ю. Н. Значимость локальной терапии урогенитального воспалительного очага при болезни Рейтера // Ревматология. 1989. №3. С. 61.

- Cuttica R. J., Scheines E. J., Garay S. M., Romanelli M. C., Maldonado J. C. Juvenile onset Reiter's syndrome. A retrospective study of 26 patients // Clinical and experimental rheumatology. 1992. V. 10. №3. P. 285-288. PMID:

- ISBN: 1582074

- Suresh P. S. Bilateral disciform keratitis in Reiter's syndrome // Indian journal of ophthalmology. 2016. V. 64. №9. P. 685.

- DOI: 10.4103/0301-4738.97088

- Liao C. H., Huang J. L., Yeh K. W. Juvenile Reiter's syndrome: a case report // Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian yu gan ran za zhi]. 2004. V. 37. №6. P. 379-381. PMID:

- ISBN: 19522982

- Bojović J., Strelić N., Pavlica L. Reiter's syndrome: Disease of young men: Analysis of 312 patients // Medicinski pregled. 2014. V. 67. №7-8. P. 222-230.

- DOI: 10.2298/MPNS1408222B

- Sonkar G. K. Role of HLA B27 in diagnosis of seronegative spondyloarthropathies // Indian journal of pathology & microbiology. 2007. V. 50. №4. P. 908-913. PMID:

- ISBN: 18306603