Клинический случай консервативного ведения инферомедиального перелома стенки орбиты

Автор: Родько И.А., Сидоренко О.Э., Рожко Ю.И., Бобр Т.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Орбитальные переломы являются одной из наиболее распространенных травм средней зоны лица, уступая лишь повреждениям костей носа у взрослых и нижней челюсти у детей. Увеличение частоты травм лицевого скелета, сложность диагностики, мультидисциплинарное взаимодействие, неоднозначность и отсутствие единых алгоритмов лечения и реабилитации таких пациентов повышают интерес к изучению темы орбитальных переломов, требуют совершенствования подходов в диагностике и лечении.Цель. Демонстрация клинического случая консервативного ведения инферомедиального перелома орбиты.Методы. Пациентка при выходе из автобуса споткнулась и ударилась левой половиной лица о бордюр. Обратилась за медицинской помощью. Выставлен диагноз: Инферомедиальный перелом орбиты, предложено хирургическое лечение. От хирургии пациентка отказалась. Проведено консервативное лечение.Результаты. Через 3 месяца с момента установления диагноза, достигнуто практически полное восстановление функций и отсутствие эстетической деформации.

Переломы орбиты, инферомедиальный перелом, консервативное лечение, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140307439

IDR: 140307439 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_S1_19

Текст научной статьи Клинический случай консервативного ведения инферомедиального перелома стенки орбиты

стике и лечении [4]. Переломы орбиты могут привести к разрушительным функциональным осложнениям для функции зрения и физического и психологического благополучия человека, но понимание функциональных последствий недостаточно изучено в литературе.

Цель

Продемонстрировать на клиническом примере возможность консервативного ведения инферомедиального перелома орбиты.

Материалы и методы

В работе представлен клинический пример консервативного ведения пациентки с инферомедиальным переломом орбиты. Пациентка Ж., 44 года при выходе из автобуса споткнулась и ударилась левой половиной лица о бордюр. В течение двух часов после травмы обратилась самостоятельно в кабинет экстренной офтальмологической помощи Учреждения «Гомельская областная специализированная клиническая больница» (У «ГОСКБ») с жалобами на красноту левого глаза, в последующем консультирована в ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ»). Проведено полное офтальмологическое обследование, включающее: визо-метрию с определением некорригированной (НКОЗ) и

максимально корригированной (МКОЗ) остроты зрения, авторефрактометрию, определение характера зрения и объема движения глазных яблок, биомикроскопию переднего и заднего отрезка с использованием бесконтактной высокодиоптрийной линзы, обзорную рентгенографию орбит в двух проекциях, оптическую когерентную томографию сетчатки, компьютерную периметрию, экзоф-тальмометрию. Также проведена магнитно–резонансная томография (МРТ) орбит и головного мозга (ГМ). Пациентка дала согласие на публикацию изображений. Конфликт интересов отсутствует.

Результаты

При осмотре: острота зрения правого глаза – 1,0; левого глаза – 0,9; пневмотонометрия 15/15 мм рт.ст. Передний отрезок без особенностей на правом глазу, на левом – умеренный отек, гематома век, положение глаза правильное, ограничение движения глазного яблока кверху (до 150) с появлением диплопии в крайнем отведении, тотальное субконъюнтивальное кровоизлияние. Роговица и глубжележащие структуры без видимых изменений на обоих глазах. Компьютерная томография головного мозга показала: перелом верхней стенки и гемосинус левой верхне-челюстной пазухи, не исключен ушиб зрительного нерва слева. Осмотрена неврологом, челюстно-лицевым хирургом, оториноларингологом. Назначена симптоматическая терапия, с эмпирической антибиотикопрофилактикой: растворы дексаметазона, эмоксипина, калия йодида эпибульбарно, системно нимесулид, амоксиклав, интраназально «Ринодекса». На седьмые сутки после травмы: сохранялось двоение при взгляде вверх, жалобы на дискомфорт при работе вблизи на левом глазу, острота зрения на оба глаза 1,0, ограничение движения левого глазного яблока сохраняются в том же объеме, тракционный тест сомнительный. С противовоспалительной и противоотечной целью проведена парабульбарная инъекция Ребоспана 1.0 мл в левый глаз (Рис. 1).

Пациентка прошла полное офтальмологическое обследование и МРТ ГМ с детализацией области орбит в ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». На момент осмотра в ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» (13 сутки после травмы) сохраняются жалобы на боли при движении, двоение при взгляде вверх и вниз на левом глазу. Острота зрения: правый глаз – 1,0 / левый глаз – 0,7 sph – 0,25D = 1,0. Пневмотонометрия 17/18 мм рт. ст. Движение глаз в полном объеме на правом глазу, незначительное ограничение до 5° движения глазного яблока вверх и ослаблена конвергенция на этом же глазу. При пальпации стенок орбиты левого глаза: нечеткость контура, симптом «ступеньки» вдоль нижней стенки, боли при пальпациии, остаточный отек нижнего века. Передний отрезок без особенностей на правом глазу, на левом – субконъюнктивиальное кровоизлияние, незначительный отек бульбарной конъюнктивы. На глазном дне: на правом глазу – без особенностей, на левом – диск зрительного нерва незначительно деколорирован с виска,

Рис. 1. Фотография окологлазничной области пациентки на 7 сутки после травмы.

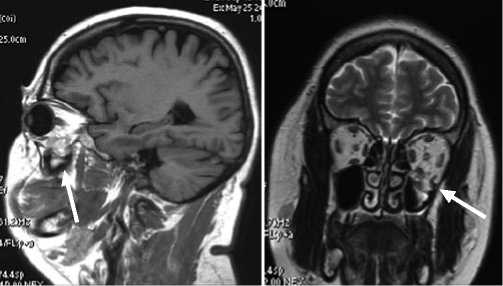

Рис. 2. МРТ снимок пациентки на 14 сутки после травмы.

сосудистое дерево без особенностей, макулярная зона и видимые отделы сетчатки без грубой очаговой патологии. Исследование на автоматизированном компьютерном периметре (поля зрения 30-2) – без особенностей. По данным оптической когерентной томографии выявлено: истончение в перипапиллярном слое нервных волокон слева в нижне-темпоральном отделе (45 мкм).

По данным МРТ (14 сутки после травмы): дефект медиальной стенки левой орбиты до 9,5 мм, со смещением клетчатки в клетки решетчатого лабиринта до 6,4 мм, внутренняя прямая мышца не смещена, однородная, умеренно утолщена до 5,3 мм, дефект нижней стенки глазницы со смещением клетчатки, мелких костных фрагментов в левую гайморову пазуху до 10,7 мм, нижняя прямая мышца умеренно смещена книзу (ущемлена?), однородная, утолщена до 7,4 мм. Отека ретробульбарной клетчатки нет (Рис. 2).

На основании полученных данных был выставлен диагноз: Левый глаз: Тупая травма глазного яблока и окологлазничной области: посттравматическое субконъ-юнктивиальное кровоизлияние, гематома верхнего и нижнего века, стадия рассасывания. Перелом нижней и медиальной стенки орбиты со смещением (ущемлением?) нижней прямой мышцы глаза. Миопия слабой степени.

Пациентке рекомендовано продолжить курс консервативной терапии и консультация офтальмолога 10 городской клинической больницы г. Минска с целью решения вопроса об оперативном лечении. Пациентке разъяснены возможные способы лечения, последствия и осложнения данной патологии, от оперативного лечения

Рис. 3. Фотография пациентки через 3 недели после травмы.

Рис. 4. Фотография пациентки через 3 месяца после травмы.

пациентка отказалась. Принято решение о дальнейшем амбулаторном наблюдении и ведении у офтальмолога.

Через 3 недели после травмы проведено повторное введение Ребоспана парабульбарно 1.0 мл в левый глаз, в связи с хорошим ответом на первую инъекцию (Рис. 3).

Контрольный осмотр через 3 месяца после травмы: острота зрения на оба глаза 1,0. Остаточные жалобы на чувство дискомфорта при работе вблизи. Движение глаз в полном объеме. Энофтальм 1мм на левом глазу (Рис. 4).

Заключение

Представленный случай демонстрирует возможность консервативного ведения пациента с инферомедиальным переломом орбиты. Функциональные и эстетические деформации, возникающие в результате травм орбиты, требуют от офтальмолога особой тщательности в выборе тактики ведения. Оптимальный план лечения часто бывает изменчивым, и зависит от клинической ситуации, степени повреждения и уровня комфорта пациента.

Список литературы Клинический случай консервативного ведения инферомедиального перелома стенки орбиты

- Павлов О.М., Глинник А.В., Горбачёв Ф.А. Переломы скуловой кости, скулоорбитального и скуловерхнечелюстного комплексов. Минск: Издательство БГМУ; 2019 - 34 с.

- Михайлов А.Н., Патупчик Ю.Н., Дудич О.Н. Лучевая визуализация орбиты в норме, при травматических повреждениях и ее значимость при планировании оперативного вмешательства. Здравоохранение. 2020;5: 17-25.

- Николаенко В.П., Астахов Ю.С. Эпидемиология и классификация орбитальных переломов. Клиника и диагностика переломов нижней стенки орбиты. Офтальмологические ведомости. 2009;II(2): 56-66.

- Chung K.J., Kim Y.H., Kim T.G., Lee J.H., Lim J.H. Treatment of complex facial fractures: clinical experience of different timing and order // J Craniofac Surg. 2013. Vol. 24(1). 216-220.