Клинический случай многооскольчатого перелома, сочетающего перелом головки и диафиза плечевой кости

Автор: Хорак К.И., Рустамов Р.Ш., Коган П.Г., Парфеев Д.Г., Авдеев А.И., Морозов А.М.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 6 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Согласно статистическим данным мультифокальные переломы плечевой кости встречаются достаточно редко, составляя примерно 6 % случаев от всех переломов костей скелета. Переломы проксимального отдела и диафиза плечевой кости имеют бимодальное распределение, поскольку они носят как высокоэнергетические, так и низкоэнергетические механизмы повреждения. Целью исследования является демонстрация и анализ техники выполнения хирургического лечения сложного оскольчатого перелома проксимального отдела и диафиза плечевой кости на примере клинического случая. Объект и методы. Пациент В., 37 лет, 12.04.2024 в результате падения с велосипеда на высокой скорости получил травму правой плечевой кости. Поступил в приёмное отделение ФБГУ НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена, где был диагностирован закрытый оскольчатый перелом проксимального отдела и диафиза правой плечевой кости со смещением отломков. Результаты и обсуждение. В настоящем исследование представлена травматологическая патология, а именно сложный оскольчатый метадиафизарный перелом в сочетании с 4-фрагментарным переломо-вывихом головки плечевой кости со смещением отломков. Описана рентгенологическая картина перелома на различных этапах лечения и техника выполнения оперативного вмешательства с помощью длиной пластины Philos. Срок сращения данного перелома составил 6 месяцев. Итоговый функциональный результат составил по шкале Constant-Murley 97 баллов, по шкале DASH - 1 балл. При оценке функции плечевого сустава: сгибание - 170 градусов, отведение - 170 градусов, наружная ротация - 30 градусов, внутренняя ротация - до уровня поясницы кости.

Мультифокальный перелом плечевой кости, медиальный калькар, оскольчатый перелом, сложный перелом диафиза плечевой кости

Короткий адрес: https://sciup.org/143183675

IDR: 143183675 | УДК: 617.717.2-001.5-089 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.6.CASE.5

Текст научной статьи Клинический случай многооскольчатого перелома, сочетающего перелом головки и диафиза плечевой кости

Competing interests. The authors declare no competing interests.

Funding. This research received no external funding.

Compliance with ethical principles. The authors confirm that they respect the rights of the people participated in the study, including obtaining informed consent when it is necessary.

Cite as: Khorak K.I., Rustamov R.Sh., Kogan P.G., Parfeev D.G., Avdeev A.I., Morozov A.M. A clinical case of multifocal fracture combining fracture of the head and diaphysis of the humerus. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”: Rehabilitation, Doctor and Health. 2024;14(6):131–137.

Актуальность

Мультифокальные или сложные переломы плечевой кости встречаются крайне редко, они характеризуются повреждением одновременно головки, шейки и диафиза плечевой кости. Сложные метафи-зарно-диафизарные переломы в сочетании с переломом головки плечевой кости составляют 4,88 % [1]. Наиболее часто данные переломы наблюдаются у пожилых людей с остеопорозом, преимущественно у женщин в возрасте между 80 и 89 годами, вместе с этим в последние годы всё чаще данная патология встречается в молодом трудоспособном возрасте и является следствием высокоэнергетической травмы [2].

Факторами риска для мультифокальных переломов являются низкая минеральная плотность костной ткани и высокоэнергетическое повреждение [3]. Данные переломы представляют собой определённую проблему для хирурга-ортопеда из-за редкой встречаемости, сложности и отсутствия идеального подхода к лечению данного повреждения. Оперативное вмешательство при переломе диафиза и головки плечевой кости может выполняться различными методами остеосинтеза, выбор которого зависит от локализации перелома, качества костной ткани, характера и механизма травмы [4].

Существуют различные варианты оперативного лечения, которые включают в себя технику MIPO с пластиной Philos или интрамедуллярный стержень, при этом не наблюдается никаких различий с точки зрения времени консолидации перелома или функциональных результатов [5]. В последние годы большое внимание уделяется методике MIPO (минимально инвазивный остеосинтез пластин) для лечения мультифокальных переломов плечевой кости. Длинная пластина Philos может обеспечить достаточную стабильность для сращения переломов, а также позволить провести программу ранней реабилитации. «Биологический» подход к лечению сложных переломов может быть достигнут путём использования преимуществ «окон» мягких тканей на различных уровнях [6].

Цель исследования: продемонстрировать и провести анализ техники выполнения хирургического лечения сложного оскольчатого перелома проксимального отдела и диафиза плечевой кости на примере клинического случая.

Объект и методы

Пациент В., 37 лет, 12.04.2024 г. в результате падения с велосипеда на высокой скорости получил травму правой плечевой кости. Поступил в приём- ное отделение ФБГУ НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена, где был диагностирован закрытый оскольчатый перелом проксимального отдела и диафиза правой плечевой кости со смещением отломков. При обследовании выявлено: активные и пассивные движения в правом плечевом суставе невозможны в связи со стойким болевым синдромом. Перелом носит закрытый характер. Правая верхняя конечность в области плечевой кости сильно деформирована, отёчна. Фликтен, ссадин нет. Нарушений иннервации и кровоснабжения дистального отдела верхней конечности нет.

Результаты

17.04.2024 г. было проведено рентгенографическое исследование правой плечевой кости (рис. 1), по результатам которого был выставлен диагноз: закрытый оскольчатый мультифокальный перелом проксимального отдела и диафиза правой плечевой кости со смещением отломков. Линия перелома распространялась на медиальный калькар через анатомическую шейку. Головка плечевой кости находилась в положении передненижнего подвывиха.

18.04.2024 г. было проведено оперативное вмешательство под комбинированной анестезией, которая прошла в два этапа общей продолжительностью 3,5 часа.

Первый этап операции осуществлялся в положении пациента «на пляжном кресле». Был произведён дельтовидно-пекторальный доступ к правому плечевому суставу и ревизия сустава. В ходе операции выявлен оскольчатый характер перелома (по классификации Neer: 4-фрагментарный, тип V-а – передний переломо-вывих; по классификации AO/ASIF 11C3 – сложный внутрисуставной перелом анатомической шейки в сочетании с метафизарным переломом). Головка плечевой кости расколота по анатомической шейке, находилась под суставным отростком правой лопатки в положении передненижнего подвывиха, большой бугорок полностью смещён назад и кверху и укрывал головку плечевой кости, малый бугорок смещён вместе с сухожилием подлопаточной мыщцы кпереди. Сухожилия подлопаточной и надостной мышц интактны. Выполнена открытая ручная репозиция костных отломков головки правой плечевой кости, головка выведена из положения подвывиха, фиксирована с помощью спиц Киршнера к суставному отростку лопатки. Большой бугорок вместе с надостной мыщцей был прошит и натянут кпереди и книзу, фиксирован дополнительной спицей Киршнера. Малый бугорок вместе с подлопаточной мыщцей натянут кнаружи и фиксирован ещё одной спицей Киршнера (рис. 2).

Рисунок 1. Рентгенография правой плечевой кости в двух проекциях: сложный оскольчатый перелом проксимального отдела и диафиза правой плечевой кости со смещением отломков

Figure 1. X-ray of the right humerus in two projections: complex comminuted fracture of the proximal section and diaphysis of the right humerus with fragment displacement

Рисунок 2. Рентгенография правого плечевого сустава: временная фиксация костных отломков спицами. Положении отломков удовлетворительное

-

Figure 2. X-ray of the right shoulder joint: temporary fixation of bone fragments with pins. The position of the fragments is satisfactory

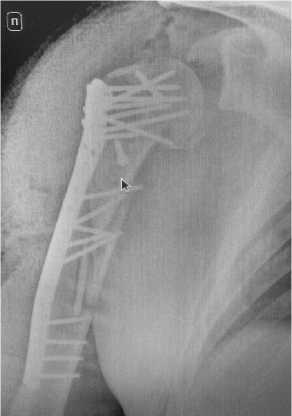

Второй этап оперативного вмешательства проводился в положение пациента лёжа на спине. Был произведён расширенный дельто-пекторальный доступ c переходом в переднелатеральный, выявлен многооскольчатый характер перелома в верхней и средней трети правой плечевой кости на всём протяжении (по классификации АО/ASIF 12-C3 мно- гооскольчатый фрагментарный сегментарный тип). При ревизии выявлено повреждение медиального калькара проксимального отдела плечевой кости. Выполнена ревизия лучевого нерва, нерв взят на держалку. В общей сумме насчитано 5 промежуточных костных отломков, выполнена открытая ручная репозиция отломков диафиза, интрапоненты удале- ны, произведена фиксация спицами Киршнера и винтами, обеспечивающими межфрагментарную компрессию. Произвести трепанацию отломков «зуб в зуб» не представлялось возможным из-за высокой степени оскольчатости. В промежуточный фрагмент проведены стягивающие кортикальные 3,5 винты. После собранных проксимального и дистального концов плечевой кости принято решение о фиксации их между с собой с помощью длинной пластины по типу Philos с угловой стабильностью по наружной поверхности плечевой кости. Дистальный фрагмент пластины визуализирован, в контакте с лучевым нервом не состоит. Пластина фиксирована с помощью винтов с угловой стабильностью 3,5 мм. Малый бугорок дополнительно подшит и фиксирован с помощью винта в место перелома. Спицы Киршнера удалены из головки плечевой кости. Электронно-оптический преобразователь контроль – положение отломков удовлетворительное, взаимоотношения в суставе правильные, положение им- плантов правильное. Клинически остеосинтез стабилен, объём движений в правом плечевом суставе в полном объёме, конфликта винтов и суставного отростка лопатки нет. Рана послойно ушита. Гемостаз по ходу операции. Асептическая повязка. Фиксация правой верхней конечности ортезом по типу «Дезо». Иммобилизация состоятельна. Объём кровопотери составил 400 мл.

На следующий день после операции был проведён клинический анализ крови, выявлен лейкоцитоз 25×10^9/л, гемоглобин составил 120 г/л. Состояние периферический иннервации и кровоснабжения – нарушений не выявлено. Пациент получает анти-биотикотерапию в профилактической дозе цефаза-лина. Было проведено контрольное рентгенологическое исследование правой плечевой кости – удовлетворительная репозиция отломков, фиксация накостной пластиной с винтами, смещение фрагмента малого бугорка внутри (рис. 3).

Рисунок 3. Рентгенография правой плечевой кости в двух проекциях: положение отломков удовлетворительное; смещение фрагмента малого бугорка внутри

-

Figure 3. X-ray of the right humerus in two projections: the position of the fragments is satisfactory; displacement of the lesser tuberosity fragment is observed inward

На 5-е сутки был проведён клинический анализ крови, выявлены лейкоциты – 8×10^9/л, гемоглобин составил 123 г/л. Состояние периферический иннервации и кровоснабжения – нарушений не выявлено. Пациент был выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями иммобилизации области правого плечевого сустава сроком на 4 недели.

Через 3 месяца была произведена оценка функции правой верхней конечности: по шкале Constant-Murley – 79 баллов; по шкале DASH – 10 балов. При оценке функции плечевого сустава: сгибание –100 градусов, отведение – 120 градусов, наружная ротация – 15 градусов, внутренняя ротация – до уровня бедра. Было выполнено рентгенологическое исследование правой плечевой кости – консолидирующийся перелом правой плечевой кости, положение имплантов правильное, удовлетворительное расположение костных отломков в условиях металлоконструкции.

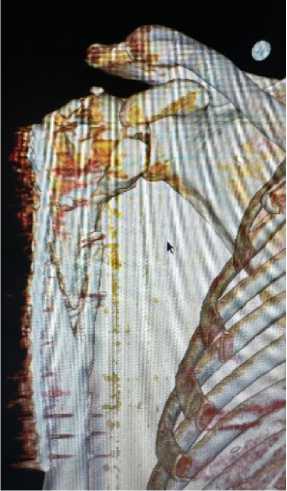

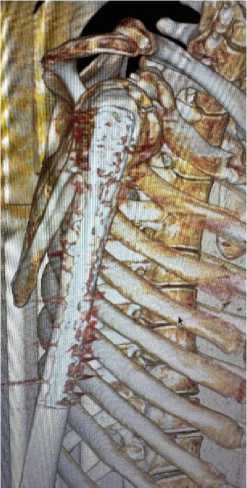

Через 6 месяцев повторно была произведена оценка функции правой верхней конечности: по шкале Constant-Murley – 97 баллов; по шкале DASH – 1 балл. При оценке функции плечевого сустава: сгибание – 170 градусов, отведение – 170 градусов, наружная ротация – 30 градусов, внутренняя ротация – до уровня поясницы кости (рис. 4).

Была выполнена компьютерная томография правой плечевой кости, выявлен сросшийся перелом правой плечевой кости (рис. 5).

Рисунок 4. Функциональный результат на сроке 6 месяцев после операции Figure 4. Functional outcome 6 months post-surgery

Рисунок 5. Компьютерная томография правой плечевой кости на сроке 6 месяцев после операции: консолидированный перелом проксимального отдела и диафиза правой плечевой кости в условиях металлоконструкции

Figure 5. Computed tomography of the right humerus 6 months post-surgery: consolidated fracture of the proximal section and diaphysis of the right humerus with metal construct in place

Обсуждение

В исследовании Beks R.B. и соавт. отмечается, что нестабильные переломы проксимального отдела плечевой кости в сочетании с переломами проксимального третьего отдела плечевой кости нуждаются в хирургическом лечении в связи с тем, что данное повреждение часто не имеет медиальной кортикальной поддержки и характеризуется высоким риском несращения [7]. Получение достаточной опоры медиального калькара проксимального отдела плечевой кости имеет важное значение для сращения сложных переломов, характеризующихся повреждением одновременно головки, шейки и диафиза плечевой кости [8].

В исследовании James I.B. и соавт. иллюстрируется применение накостных пластин у 18 пациентов со сложным переломом плечевой кости, долгосрочный функциональный результат по шкале DASH у которых составил 12 баллов при среднем времени наблюдения 31 месяц. При этом у 75 % пациентов отмечалось отсутствие болевого синдрома [2]. Вместе с этим, другие исследователи утверждают, что применение интрамедуллярного стержня обеспечивает преимущество только в качестве закрытой методики. Blum J. и соавт. отмечают, что сложные переломы, особенно метадиафизарные, не только трудно стабилизировать с помощью стержней, но они также характеризуются более высокой частотой несращения и неудачной фиксации [9].

Rotman D. и соавт. в своём исследовании демонстрируют, что блокируемые винты, введённые в головку плечевой кости, не могут стабилизировать медиальный кортикал проксимального отдела плечевой кости, следовательно, возрастает частота вторичного смещения [10].

Выводы

Оперативное лечение переломов, затрагивающих одновременно головку и диафиз плечевой кости, является предметом для дискуссий. По-прежнему для предоперационного планирования наиболее предпочтительным методом является компьютерная томография, а оперативное лечение является базовым вариантом при данных типах переломов. В настоящее время методом выбора для лечения сложных переломов плечевой кости является накостный остеосинтез с целью восстановления медиального калькара проксимального отдела плечевой кости и снижения рисков асептического некроза головки плечевой кости.

Список литературы Клинический случай многооскольчатого перелома, сочетающего перелом головки и диафиза плечевой кости

- Maresca A., Pascarella R., Bettuzzi С., Politano R., Fantasia R., Del Torto M. Multifocal humeral fractures. J. Care Injured. 2014;45:444-447.

- James I.B., Farrell D.J., Evans A.R.., Siska P.A., Tarkin I.S., Open Reconstruction of Complex Proximal Metadiaphyseal Fragility Fractures of the Humerus. J. Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation. 2014;5(1):9-13.

- Chun Bi., Jianhong Wu., Xiaoming Wu. Clinical Application of Nail-Plate Fixation in the Treatment of Complex Proximal Third Humeral Fracture: A Case Report and Literature Review. J. Orthopaedic Surgery. 2023;15(8):2187-2192.

- Хорак К.И., Коган П.Г., Лях А.Р., Стафеев Д.В. История и перспективы развития методов остеосинтеза и реостеосинтеза диафиза плечевой кости. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: реабилитация, врач и здоровье. 2023;13(4):69-75. https://doi.org/10.20340/vmirvz.2023.4.CLIN.8.

- Rocco E., Giovanni G., Luigi G. Fractures and fracture-dislocations of the proximal humerus: A retrospective analysis of 82 cases treated with the Philos locking plate J. Injury. 2014;6:43-48.

- Rancan M., Dietrich M., Lamdark T., Can U., Platz A. Minimal invasive long PHILOS-plate osteosynthesis in metadiaphyseal fractures of the proximal humerus. J. Injury. 2010;41:1277-83.

- Beks R.B., Ochen Y., Frima H., Smeeing D.P.J., van der Meijden O., Timmers T.K., et al. Operative versus nonoperative treatment of proximal humeral fractures: a systematic review, meta-analysis, and comparison of observational studies and randomized controlled trials. J. Shoulder Elbow Surg. 2018;27:1526-34.

- Krappinger D., Bizzotto N., Riedmann S., Kammerlander C., Hengg C., Kralinger F.S. Predicting failure after surgical fixation of proximal humerus fractures. Injury. 2011;42:1283-8.

- Blum J., Engelmann R., Kuchle R., et al. Intramedullary nailing of humeral head and humeral shaft fractures. Eur J. Trauma Emerg. Surg. 2007;33:149-58.

- Rotman D., Efrima B., Yoselevski N., Gurel R., Kazum E., Maman E., et al. Early displacement of two part proximal humerus fractures treated with intramedullary proximal humeral nail. J. Orthop. 2020;19:59-62.