Клинический случай оперативного лечения тяжелого врожденного кифосколиоза у ребенка 11 лет

Автор: Рябых Сергей Олегович, Савин Дмитрий Михайлович, Филатов Егор Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Дизайн исследования. Презентация клинического случая. Объект. Клинический случай оперативного лечения тяжелого врожденного кифосколиоза у ребенка 11 лет. Метод. Вертебротомия вне зоны аномалии методом педикулярной PSO и динамическая фиксация позвоночника. Результат. Коррекция деформации позвоночника. Обсуждение. Хирургическое лечение врожденных кифосколиозов методом PSO вне зоны аномалии развития и постановки динамических систем позволяет выполнить ортопедическую задачу за одно вмешательство из одного доступа.

Врожденный сколиоз, дети, педикулярная вертебротомия, динамическая фиксация позвоночника, полупозвонок

Короткий адрес: https://sciup.org/142134629

IDR: 142134629 | УДК: 616.711-007.55-053.1-089.227.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-216-219

Текст научной статьи Клинический случай оперативного лечения тяжелого врожденного кифосколиоза у ребенка 11 лет

АКТУАЛЬНОСТЬ

К врожденным деформациям позвоночника относят группу искривлений, в формировании которых ведущая роль принадлежит аномалиям позвонков, доля которых от всех искривлений позвоночника составляет около 2,5 % [1]. Диспластическое течение врожденного сколиоза часто приводит к сложнейшим деформациям позвоночника с многоплоскостной ротацией позвонков, развитию вторичных дуг искривления вне зоны аномалий по типу феномена «коленчатого вала» [2]. В настоящий момент тактика лечения детей с данной патологией, имеющих большую потенцию дальнейшего роста, до конца не определена и носит спорный характер. У детей часто применяются «растущие системы» для ведения их до окончания костного роста (тест Риссера 4–5) [3] и локальная фиксация с экстирпацией полупозвонка [4–9]. Мы предлагаем вашему вниманию клинический случай как способ лечения пациентов с данной патологией.

Клинический случай . Пациентка, 11 лет, поступила в отделение детской нейровертебрологии РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова 09.02.2016 г. с жалобами на прогрессирующую деформацию в грудном отделе позвоночника и кривошею.

Анамнез: со слов матери дефект формирования позвоночного столба выявлен в детстве. Проводилась консервативная терапия в виде ортопедического массажа, корректирования и лечебной физкультуры. Несмотря на проводимое лечение деформация прогрессировала.

В ортопедическом статусе обращает внимание S-образный сколиоз шейно-грудного отдела позвоночника. Асимметрия надплечий и лопаток, правая выше на 1 см. Движения в шейно-грудном отделе позвоночника сохранены в полном объеме.

Неврологический статус соответствует классу E (по ASIA).

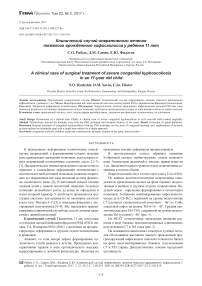

По данным рентгенотелеметрии позвоночника определяется: врожденный сколиоз на фоне боковых полупозвонков в шейном и грудном отделах позвоночника. Ведущий порок – нарушение формирования и сегментации позвонков, S-образная комбинированная кифосколиоти-ческая дуга С6-Th2 с вершиной на уровне полупозвонка C7 (условно): сколиотический компонент – 46° по Cobb, локальный кифоз на уровне Th3-6-10 – 43°. Грудная сколиотическая дуга Th3-Th11 с вершиной на уровне полупозвонка Th5 (условно) – 46° (рис. 1).

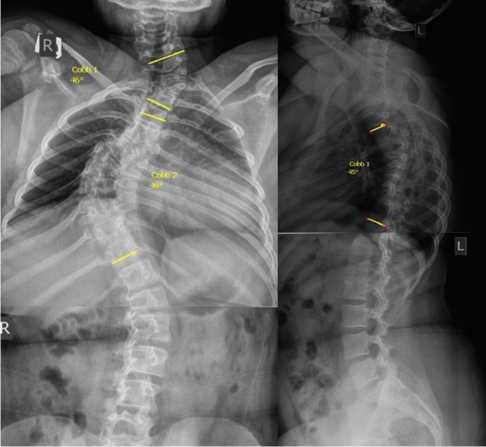

На МСКТ позвоночника: врожденная аномалия развития в виде боковых несегментированных клиновидных полупозвонков C7 и Th5 слева (рис. 2).

На основании клинического осмотра и лучевых методов обследования выставлен диагноз: врожденный прогрессирующий кифосколиоз тяжелой степени (по James) на фоне несегментированных боковых полупозвонков С7 и Th5 справа. Диспластическое течение каудальной противодуги.

Рис. 1. Рентгенография позвоночника пациентки 11 лет с врожденным S-образным кифосколиозом на фоне боковых полупозвонков шейного и грудного отделов позвоночника, ведущий порок – нарушение формирования позвонков, S-образная комбинированная кифосколиотическая дуга С6-Th2 с вершиной на уровне полупозвонка C7 (условно): сколиотический компонент – 46° по Cobb, локальный кифоз на уровне Th3-6-10 – 43°. Грудная сколиотическая дуга Th3-Th11 с вершиной на уровне полупозвонка Th5 (условно) – 46°

Рис. 2. КТ-картина порока позвоночника на сагиттальном срезе и при мультиспиральном 3D-моделировании

Показания к проведению оперативного пособия: врожденная кифосколитическая деформация с высокой потенцией прогрессирования.

Оперативное вмешательство выполнено 10.02.2016: асимметричное PSO на уровне Th1, дорсальная транспедикулярная фиксация системой динамического типа, коррекция деформации. Все манипуляции выполнялись под нейрофизиологическим контролем.

Протокол операции. Выполнен монтаж скобы Мейфилда. После 3-х кратной обработки операционного поля выполнен линейный разрез кожи и мягких тканей в проекции остистых отростков на уровне C5–Th4 позвонков. Выделена задняя опорная колонна. Отмечается пересегментация дуг позвонков. Транспедикулярно интракорпорально установлены опорные точки в сверхкомплектный полупозвонок C7, позвонки C7, Th2–3 слева и позвонки Th2–3 справа. ЭОП-контроль – положение металлоконструкции корректное.

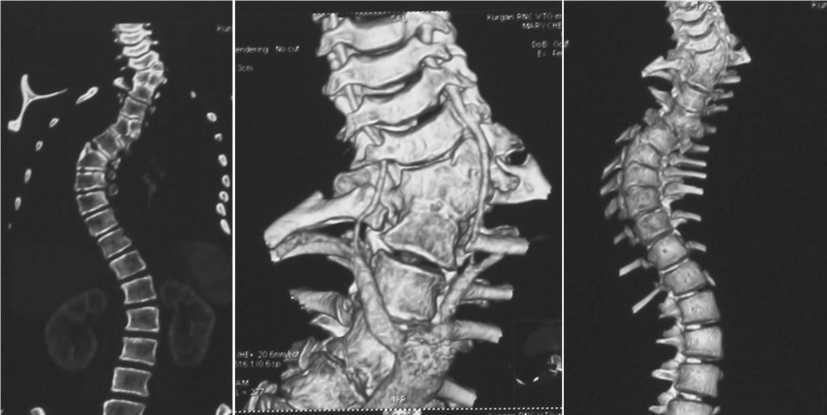

После трехкратной обработки операционного поля выполнен разрез кожи и мягких тканей по линии остистых отростков на уровне Th12–L2 позвонков. Выделена задняя опорная колонна. Транспедикулярно интракорпорально установлены билатеральные опорные точки в Th12, L1, L2. ЭОП-контроль: положение металлоконструкции кор- ректное. Набором инструментов выполнена расширенная ламинэктомия Th1 позвонка. Дуральный мешок физиологического цвета, пульсирует, эпидуральные вены по выпуклой стороне гипертрофированы. Набором инструментов произведено асимметричное PSO на уровне Th1. Данных за продолженную компрессию спинного мозга нет. Монтаж стержней в режиме коррекции деформации, снижение МВП справа. После всех маневров МВП полностью восстановлены. ЭОП-контроль: коррекция деформации позвоночника на 80 % (рис. 3). Протяжка гаек. Дуральный мешок не гофрирован, пульсирует. Декомпрессия спинного мозга и коррекция деформации проводились под контролем нейромониторинга и защитным внутривенным введением метилпреднизолона. Задний спондилодез фрагментами аутокости на уровне Th1. Контроль гемостаза – сухо. Послойный шов раны. Дренажи по Редону билатерально. Интрадермальный шов. Асептическая повязка.

Общая кровопотеря 100 мл.

В послеоперационном периоде – без особенностей. Заживление раны первичным натяжением.

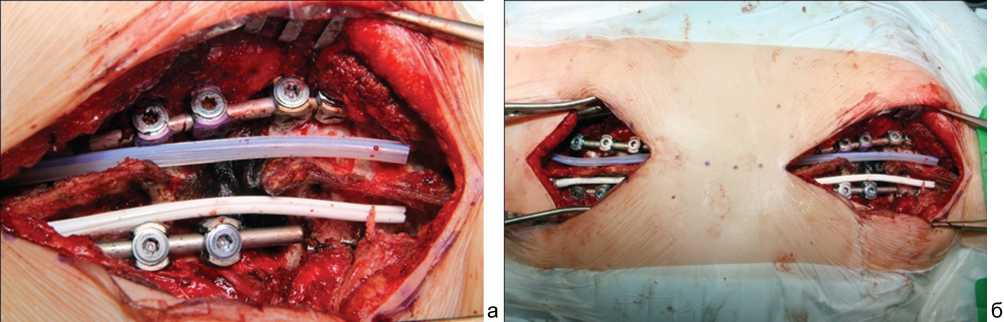

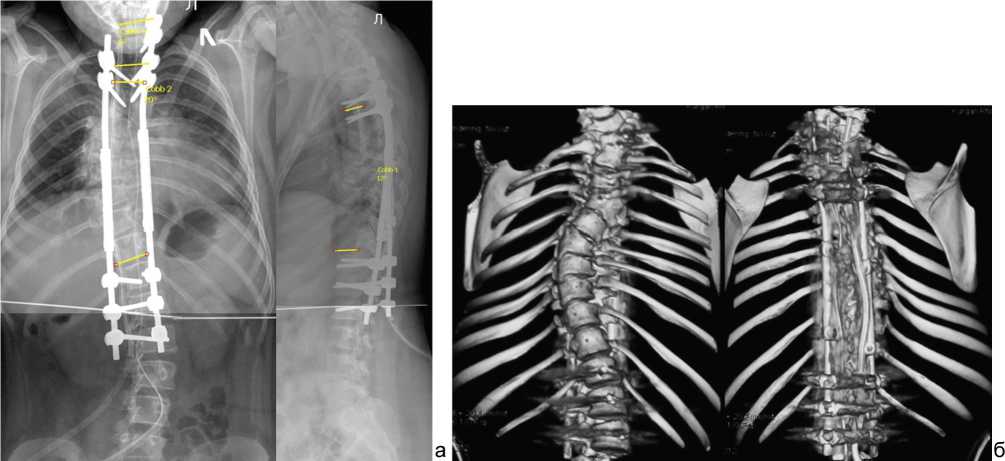

На контрольных рентгенограммах грудопоясничного отдела позвоночника: коррекция деформации в пределах 75 %, положение опорных элементов металлоконструкции корректное (рис. 4).

Рис. 3. Интраоперационная картина: а – вид раны после ассиметричного PSO позвонка Th1 и монтажа металлоконструкции; б – операционная рана после монтажа металлоконструкции

Рис. 4. Рентгенограмы (а) и КТ (б) грудопоясничного отдела позвоночника пациентки 11 лет после операции. S-образная комбинированная кифосколиотическая дуга С6-Th2 с вершиной на уровне полупозвонка C7 (условно): сколиотический компонент – 6° по Cobb, локальный кифоз на уровне Th3-6-10 – 12°. Грудная сколиотическая дуга Th3-Th11 с вершиной на уровне полупозвонка Th5 (условно) – 20°

Неврологический статус в послеоперационном периоде 3 сутки в полужестком грудопоясничном корсете «дисци-без отрицательной динамики. Ребенок вертикализирован на плинарного типа». Выписана 19.02.2016 года на 10-е сутки.

ОБСУЖДЕНИЕ

В отделении детской нейровертебрологии «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.И. Илизарова» в течение 3 лет применяется методика остеотомии вне зоны аномалии методом педикулярной вертебротомии с коррекцией врожденной деформации посредством смежных сегментов. Также широко используется постановка динамических конструкций у маленьких детей с большой потенцией роста. В данном случае мы совмести две эти методики. Одним из главных преимуществ описываемой методики является возможность остеотомии вне зоны аномалии развития, как более безопасной, возможность как локальной, так и протяженной коррекции врожденной деформации позвоночника. Одномоментность выполнения также определяет снижение объема кровопотери и времени оперативного вмешательства. Но применение такого оперативного пособия, несомненно, требует высококвалифицированного хирурга, оснащения операционной силовым оборудованием и костными наборами, наличия в клинике интрао- перационной флюороскопии и нейромониторинга. Опыт применения данного оперативного пособия позволяет применять методику асимметричной педикулярной вер-тебротомии вне зоны аномалии с постановкой динамической «растущей» системы траспедикулярной фиксации, в том числе, для коррекции тяжелой врожденной кифоско-лиотической деформации.

В данном случае вертебротомия типа асимметричной PSO выполнена не на вершине деформации, а каудаль-нее. Это позволило сохранить мобильность большего количества подвижных шейных сегментов и снизить вероятность послеоперационных неврологических осложнений. Динамическая система позволила выполнить коррекцию деформации на данном этапе развития ребенка, сохраняя возможность контроля деформации при помощи этапных коррекций до завершения роста. Это значительно снижает риски прогрессирования деформации и вторичных осложнений, связанных с ней.

ВЫВОДЫ

Хирургическое лечение врожденных кифосколиозов методом PSO вне зоны аномалии развития и постановки динамических систем позволяет решить ортопедическую задачу за одну хирургическую сессию из двух локальных дорсальных доступов.

При этом значительно падает объем хирургической агрессии и кровопотери. Это позволяет разрешить раннюю активизацию и вертикализацию пациента, а также дает возможность ведения ребенка до окончания костного роста.

Список литературы Клинический случай оперативного лечения тяжелого врожденного кифосколиоза у ребенка 11 лет

- Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю., Губин А.В. Врожденные деформации позвоночника у детей: прогноз эпидемиологии и тактика ведения//Хирургия позвоночника. 2009. №. 2. С. 55-61.

- Хирургическое лечение детей с врожденным нарушением формирования позвонков в зоне грудопоясничного перехода/С.В. Виссарионов, Д.Н. Кокушин, С.М. Белянчиков, К.А. Картавенко, А.М. Ефремов//Инновации в науке. 2013. № 22. С. 148-157.

- Рябых С.О., Ульрих Э.В. Возможности коррекции односторонней гипоплазии грудной клетки при деформациях позвоночника у детей с большой потенцией роста//Гений ортопедии. 2011. № 4. С. 44-48.

- Результаты резекции полупозвонков грудного и поясничного отделов дорсальным педикулярным доступом у детей/С.О. Рябых, А.В. Губин, Д.М. Савин, Е.Ю. Филатов//Гений ортопедии. 2015. № 4. С. 42-47.

- Рябых С.О., Ульрих Э.В. Экстирпация полупозвонков у детей через корень дуги//Хирургия позвоночника. 2013. № 4. С. 30-35.

- Hedequist D., Emans J., Proctor M. Three rod technique facilitates hemivertebra wedge excision in young children through a posterior only approach//Spine. 2009. Vol. 34, No. 6. P. E225-E229 DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181997029

- Posterior unilateral pedicle subtraction osteotomy of hemivertebra for correction of the adolescent congenital spinal deformity/X.F. Li, Z.D. Liu, G.Y. Hu, B. Chen, G.B. Zhong, W.P. Zang, H.T. Wang//Spine J. 2011. Vol. 11, No 2. P. 111-118 DOI: 10.1016/j.spinee.2010.08.028

- Peng X., Chen L., Zou X. Hemivertebra resection and scoliosis correction by a unilateral posterior approach using single rod and pedicle screw instrumentation in children under 5 years of age//J. Pediatr. Orthop. B. 2011. Vol. 20, No 6. P. 397-403 DOI: 10.1097/BPB.0b013e3283492060

- Shono Y., Abumi K., Kaneda K. One-stage posterior hemivertebra resection and correction using segmental posterior instrumentation//Spine. 2001. Vol. 26, No 7. P. 752-757.