Клинический случай ревизионного эндопротезирования локтевого сустава с применением техники импакционной пластики при обширном полостном дефекте плечевой кости

Автор: Амбросенков А.В., Калакаев Т.З., Алиев А.Г., Авдеев А.И., Афанасьев А.В., Бояров А.А., Есаян Т.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Наиболее распространенным осложнением тотального эндопротезирования локтевого сустава в среднесрочном и отдаленном периоде является асептическое расшатывание компонентов эндопротеза. Зачастую данное осложнение сопровождается перипротезным асептическим расшатыванием в результате остеолиза разной степени выраженности. При выраженном остеолизе в ходе ревизионного эндопротезирования выполняется импакционная костная пластика для заполнения полостных дефектов. В нашей статье мы представили данный клинический случай. Цель. Описать клинический случай ревизионного эндопротезирования локтевого сустава с импакционной костной пластикой выраженного полостного дефекта плечевой костий. Обсуждение. На сегодняшний день мировой опыт выполнения импакционной костной пластики при эндопротезировании локтевого сустава представлен немногочисленными сериями наблюдений, однако следует отметить, что данная технология позволяет восполнить объемные полостные дефекты плечевой кости и восстановить функцию локтевого сустава. Заключение. Применение костных аллотрансплантатов в сочетании с техникой импакционной костной пластики является эффективным методом ревизионного эндопротезирования локтевого сустава при значительных костных дефектах. Такой подход обеспечивает стабильность конструкции и восстановление функциональных возможностей сустава, что улучшает качество жизни пациента.

Тотальная артропластика локтевого сустава, ревизионное эндопротезирование, костный аллотрансплантат, импакционная костная пластика, расшатывание имплантатов, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/142246161

IDR: 142246161 | УДК: 616.727.2-001.5-089.227.844-77-08-039.34-002.3 | DOI: 10/17238/issn2226-2016.2025.3.15-20

Текст научной статьи Клинический случай ревизионного эндопротезирования локтевого сустава с применением техники импакционной пластики при обширном полостном дефекте плечевой кости

Тотальное эндопротезирование локтевого сустава (ТЭП ЛС) — оперативное вмешательство, выполняемое при системных воспалительных артритах, дегенеративных артропатиях и последствиях травм [1, 2, 3]. Несмотря на хорошие клинические результаты, данная операция сопровождается довольно высокой частотой различных осложнений в среднесрочном и отдаленном периоде [4]. Наиболее распространенным осложнением является асептическое расшатывание компонентов эндопротеза, особенно в случаях с обширными дефектами костной ткани [5]. Зачастую данное осложнение характеризуется перипротезным остеолизом разной степени выраженности. При наличии выраженного остеолиза ревизионное эндопротезирование сопровождается выполнением импакционной костной пластики полостных дефектов [6, 7, 8]. В нашей статье мы представили данный клинический случай.

Мы описываем случай пациентки, которой была проведена операция: ревизионное эндопротезирование правого локтевого сустава с использованием аллотрансплантата для устранения нестабильности плечевого компонента эндопротеза при значительном дефекте костной ткани плечевой кости. От пациентки было получено устное и письменное согласие.

Клинический случай

Пациентка 81 года, в 1991 г. получила тяжелую сочетанную травму в результате ДТП. В экстренном порядке доставлена в ГБ по месту жительства, диагностирован многооскольчатый перелом дистального отдела правой плечевой кости. Выполнен металлоостеосинтез пластинами и винтами. Через 6 месяцев на контрольном осмотре выявлен ложный сустав, миграция металлоконструкции, в результате чего в 1992 г. пациентке выполнено удаление пластин, винтов, несросшихся костных фрагментов плечевой кости, резекционная артропластика локтевого сустава. Впоследствии из-за нестабильности правого локтевого сустава, приведшей к утрате функции конечности, пациентка обратилась в клинику (рис. 1, А и В). В 2009 г.

в нашем центре выполнена операция тотального эндопротезирования правого локтевого сустава эндопротезом отечественного производства «Арете».

АБ

Рисунок 1. Рентгенограммы правого локтевого сустава в прямой и боковой проекции. Отмечается дефект дистального метаэпифиза плечевой кости, деформация проксимального отдела костей предплечья, оссификаты, внутрисуставные тела

Первая ревизионная операция была выполнена через год по поводу выявленного асептического расшатывания плечевого компонента эндопротеза (Рис. 2, А и В). Оба компонента протеза удалены, установлена модель импланта Coonrad-Morrey (Zimmer). Вторая ревизионная операция выполнена через 3 года также по поводу развившейся нестабильности обоих компонентов эндопротеза. При обследовании выявлен асептический характер расшатывания компонентов эндопротеза, в связи с чем выполнена одноэтапная ревизи- онная операция, включающая замену обоих компонентов эндопротеза (рис. 3, А, В и С).

АБ

Рисунок 2. Рентгенограммы эндопротеза локтевого сустава в прямой (А) и боковой (В) проекциях через год после операции. Расшатывание плечевого компонента эндопротеза

А

Б

Рисунок 4. На рентгенограммах в прямой (А) и боковой (В) проекциях обширный интрамедуллярный дефект плечевой кости с расшатыванием плечевого компонента эндопротеза

Рисунок 3. Послеоперационные рентгенограммы. На фронтальном (A) и боковом (B) снимках виден дефект в дистальной части плечевой кости и расшатывание обоих компонентов эндопротеза

Спустя 10 лет пациентка отметила появление болезненности и ограничение движений в области правого локтевого сустава. Клинических или лабораторных признаков инфекции выявлено не было (лейкоциты 6,4 × 10^9/л, С-реактивный белок 2,58 мг/л, скорость оседания эритроцитов – 16 г/л). При обследовании выявлено повторное расшатывание плечевого компонента эндопротеза. Кроме того, обращало внимание выраженное истончение кортикального слоя плечевой кости с образовавшимся дефектом дистального отдела 4 степени по классификации выраженности дефектов дистального отдела плечевой кости King G.J. et. al., 1997 [9] (Рис. 4, А и В). В ходе предоперационного планирования было принято решение о необходимости выполнения им-пакционной костной пластики размельченными губчатыми аллотрансплантатами.

Оперативное вмешательство

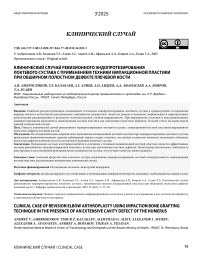

Ревизионное эндопротезирование правого локтевого сустава проводилось под проводниковой анестезией. В положении пациентки лежа на здоровом боку по задней поверхности правого плеча и предплечья выполнен продольный разрез по старому послеоперационному рубцу. Послойное рассечение мягких тканей. Локтевой нерв не выделялся. Мобилизированы концы плечевой и локтевой костей, компоненты эндопротеза разобщены. Удален нестабильный плечевой компонент. Локтевой компонент стабильный. Выявлен избыточный внутренний диаметр костного канала плечевой кости в дистальном отделе размером 3,5 см на протяжении 7 см. Диаметр диафизарного канала на выходе составлял 43 мм. Канал плечевой кости очищен от грануляций, фрагментов цементной мантии, обработан рашпилями с постепенно увеличивающимся диаметром до 8 дюймов, соответствующих плечевому компоненту размера Регуляр 8 ЭП Coonrad-Morrey (Zimmer) (рис. 5 А). Установлен примерочный компонент Регуляр 8 (рис. 5 В). Далее – этап импакционной костной пластики. Вокруг примерочного компонента выполнялось поэтапное введение и уплотнение специальными импакторами размельченных губчатых аллотрансплантатов. Для заполнения полостного дефекта потребовалось 8 губчатых трансплантатов размерами 3х5 см каждый. После окончательного заполнения утрамбованным костно-пластическим материалом полостного дефекта примерочный компонент эндопротеза удален (рис. 6, А и В).

АБ

Рисунок 5. Интраоперационный вид раны. (А) Расширенный диафизарный канал после очистки от грануляций и фрагментов цементной мантии, (В) этап выполнения импакционной костной пластики вокруг примерочного плечевого компонента

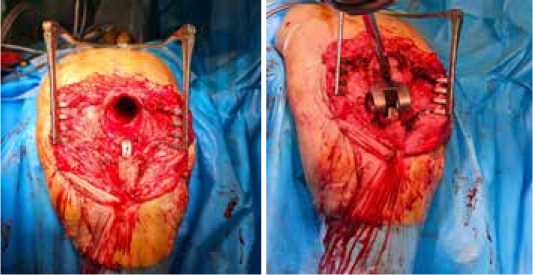

Рисунок 6. Интраоперационная рана после выполненной импакционной пластики ложа при имплантации плечевого компонента и цемента

Таким образом, было сформировано ложе для плечевого компонента, меньшего в диаметре на 1 размер в сравнении с примерочным и для цементной мантии. В сформированное ложе на цементе установлен плечевой компонент размера Смол 8 (рис. 7 А). Замыкание компонентов связывающими элементами (рис. 7 В). После соединения плечевого компонента с локтевым, выполнен контроль амплитуды движений – сгибание и разгибание полное. Сухожилие трицепса подшито чрескостно к локтевой кости, послеоперационная рана послойно ушита. Оперированная конечность иммобилизирована гипсовой лонгетой в течение 3 недель. В течение 48 часов после операции назначена антибиотикопрофилак-тика Цефазолином.

АБ

Рисунок 7. Интраоперационный вид раны после тотальной артропластики локтевого сустава

Послеоперационные результаты

На послеоперационных рентгенограммах отмечалось правильное положение плечевого компонента.

Через 6 месяцев после операции на контрольном осмотре наблюдалось значительное улучшение функции прооперированной конечности: амплитуда движений в локтевом суставе: сгибание – 110 гр., разгибание 5 гр., пронация – 70 гр., супинация – 55 гр. На контрольных рентгенограммах сустав стабилен, без расшатывания компонентов или резорбции аллотрансплантата (рис. 8, 9).

АБ

Рисунок 8. На рентгенограммах в прямой (А) и боковой (В) проекциях видно что вся полость заполнена костным аллотрансплантатом и цементом. Все компоненты эндопротеза стабильны.

Снимки через 3 месяца

Рисунок 9. Рентгенограммы в прямой (А) и боковой (В) проекциях через 6 месяцев после операции. Вся полость заполнена костным аллотрансплантатом и цементом. Компоненты эндопротеза стабильны

Обсуждение

Тотальное эндопротезирование локтевого сустава – это высокотехнологичная операция, направленная на восстановление функции конечности. В рассматриваемом клиническом случае пациентка перенесла 6 оперативных вмешательств на локтевом суставе, включая попытку остеосинтеза, резекционную артропластику, первичное эндопротезирование и ревизионные операции в условиях нарастающих костных дефектов костей локтевого сустава, что демонстрирует сложность обеспечения стабильности и функциональности сустава в долгосрочной перспективе.

По данным литературы, одним из наиболее частых осложнений после первичного и ревизионного эндопротезирования ЛС в отдаленном периоде является асептическое расшатывание компонентов [10, 11, 12]. В метаанализе Geurts, E. с соавт., в который вошли результаты 532 ревизионных операций на среднем сроке наблюдения 5,4 года частота асептического расшатывания составила 22% [13]. Довольно часто расшатывание сопровождается перипротезным остеолизом. Тяжелый остеолиз вызывает опасения относительно способности нативной кости выдерживать нагрузки имплантированного эндопротеза. Таким образом, наличие протяженного полостного дефекта плечевой кости ставит хирурга перед необходимостью укрепления истонченных кортикальных стенок и восполнения костного дефекта. Импакционная костная пластика на сегодняшний день является наиболее обоснованной методикой, применяемой при полостных дефектах плечевой кости.

Loebenberg M.I. с соавт., 2005 анализируя среднесрочные и отдаленные результаты ревизионного эндопротезирования локтевого сустава с применением импакционной костной пластики у 12 пациентов (на сроках от 2 до 10 лет после операции), получили следующие результаты: у 6 больных не было жалоб, у 6 пациентов (50%) возникли различные осложнения, потребовавшие выполнение повторного вмешательства, включая асептическое расшатывание компонентов (2 пациента по прошествии 18 и 24 месяцев соответственно), перипротезная инфекция (у 1 пациента через 27 меяцев после операции) [14].

По данным ретроспективного исследования Rhee Y.G. с соавт., из 16 пациентов, перенесших ревизионное эндопротезирование с импакционной костной пластикой (средний срок наблюдения 7,4 года), поверхностная инфекция выявлена у 1 пациента через 1 месяц после операции, у 1 пациента – пе-рипротезный перелом плечевой кости через 8 месяцев после эндопротезирования [6].

На сегодняшний день мировой опыт выполнения импак-ционной костной пластики при эндопротезировании локтевого сустава представлен немногочисленными сериями наблюдений, однако принимая во внимание выраженность полостных дефектов, требующих замещения и безальтернативность выбора хирургических методик, следует отметить, что данная технология дает шанс на полное замещение объемных полостных дефектов плечевой кости и восстановление функции локтевого сустава.

Заключение

Представленный клинический случай подчёркивает важность индивидуального подхода при ревизионном эндопротезировании локтевого сустава, особенно в условиях обширных костных дефектов. Применение костных аллотрансплантатов в сочетании с современными хирургическими техниками может значительно улучшить результаты операций, обеспечивая долговременную стабильность и восстановление функциональности сустава. Тем не менее, для подтверждения эффективности и безопасности этого метода необходимы дальнейшие исследования с участием больших групп пациентов и долгосрочным наблюдением.