Клинический случай успешного рентгенэндоваскулярного лечения субокклюзии устья крупной тощекишечной ветви верхней брыжеечной артерии на фоне пристеночного тромбоза

Автор: Окороков О.А., Цирульников А.И., Березюк М.В., Окорокова Т.О.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) является причиной около 0,09-0,2 % случаев всех экстренных госпитализаций в отделения хирургического профиля. Данное заболевание при несвоевременных диагностике и лечении характеризуется высоким уровнем летальности (в пределах 30– 70 %). Исследования последних лет продемонстрировали преимущества эндоваскулярного вмешательства перед традиционным открытым подходом: отмечены уменьшение показателей смертности, частоты обоснованных резекций кишечника, потребности в полном парентеральном питании, высокий уровень трехлетней выживаемости (25 %) и низкий риск повторного возникновения симптомной ишемии. В работе представлен клинический случай ОМИ, вызванной субокклюзией устья крупной тощекишечной ветви верхней брыжеечной артерии (ВБА) на фоне пристеночного тромбоза. На основании данных диагностической лапароскопии исключен интестинальный некроз. Верификация диагноза осуществлена посредством мультиспиральной компьютерной томографии брюшного отдела аорты с внутривенным болюсным контрастированием. В условиях отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения произведена ангиография ВБА, транслюминальная баллонная ангиопластика устья крупной тощекишечной артерии и устья подвздошно-ободочной артерии. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациент выписан под наблюдение хирурга по месту жительства. Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в области интенсивной терапии ОМИ уровень летальности среди пациентов данной категории остается стабильно высоким. Для получения положительного результата лечения больных острыми сосудистыми заболеваниями кишечника необходим междисциплинарный подход с привлечением широкого круга специалистов, в частности хирургов, специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, анестезиологов-реаниматологов. Описанный клинический случай является показательным примером успешной работы мультидисциплинарной команды.

Мезентериальный тромбоз, острая мезентериальная ишемия, верхняя брыжеечная артерия, рентгенэндоваскулярное лечение, балонная ангиопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/14133870

IDR: 14133870 | УДК: [616-72+616.34-073.75]616.136.46 | DOI: 10.34014/2227-1848-2025-3-118-129

Текст научной статьи Клинический случай успешного рентгенэндоваскулярного лечения субокклюзии устья крупной тощекишечной ветви верхней брыжеечной артерии на фоне пристеночного тромбоза

Введение. Согласно данным современной литературы острая мезентериальная ишемия (ОМИ) является причиной около 0,09–0,2 % случаев всех экстренных госпитализаций в отделения хирургического профиля [1]. При этом риск развития данного состояния возрастает у пациентов пожилого (60–74 года) и более старшего возраста, что объясняется выраженной коморбидностью, особенно кардиальных и онкологических заболеваний. Так, в возрастной группе старше 70 лет число пациентов с ОМИ достигает 10 % от всех больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости [2].

Известно, что текущая глобальная заболеваемость сосудистыми болезнями кишечника и смертность от них составляют 8,11 на 100 тыс. случаев в год и 1,26 на 100 000 смертей в год, т.е. уровень смертности равняется 15,5 % [3].

По данным различных авторов, показатели смертности при несвоевременных диагностике и лечении ОМИ варьируют в пределах 30–70 % [4]. Отмечается, что исход лечения напрямую зависит от срока постановки диагноза. Так, при выявлении ОМИ в первые 12 ч от начала заболевания смертность составляет 30 %, а спустя 24 ч она достигает 90 % [2].

Сложность распознавания ОМИ обусловлена в первую очередь неспецифической клинической картиной [1, 5] и отсутствием верифицированных предикторов развития острой ишемии кишечника [4]. Также не существует и универсальных лабораторных маркеров заболевания [5]. Золотым стандартом диагностики ОМИ является компьютерная томографическая ангиография (КТ-ангиография) брюшного отдела аорты и ее ветвей (чувствительность и специфичность метода составляют 85–98 % и 91–100 % соответственно) [1, 6].

В настоящее время на смену традиционной открытой методике лечения ОМИ пришла эндоваскулярная хирургия. Проведенные исследования, как зарубежные [7, 8], так и отечественные [9, 10], продемонстрировали преимущество эндоваскулярного метода перед традиционным открытым подходом: отмечено уменьшение показателей смертности, частоты обоснованных резекций кишечника [7] и потребности в полном парентеральном питании. Более того, выбор эндоваскулярного вмешательства в качестве исходной стратегии лечения ассоциировался с высоким уровнем трехлетней выживаемости (25 %) и низким риском повторного возникновения симптом-ной ишемии [11].

При этом стоит отметить, что тематика ОМИ в отечественной литературе представлена достаточно поверхностно – описанием нескольких отдельных случаев заболевания [9, 10] и результатами немногочисленных исследований. Это объясняется как невозможностью проведения крупных проспективных исследований ввиду низкой встречаемости патологии, так и отсутствием повсеместной доступности необходимых методов диагностики и лечения [4]. Как следствие, несмотря на очевидный прогресс, за последние годы не отмечается значительного снижения смертности от острых сосудистых заболеваний кишечника [12].

С учетом всего вышесказанного описание клинических случаев представляет большой интерес как с точки зрения осуществления диагностического поиска, так и с точки зрения выбора оптимальной тактики лечения.

Приводим клинический случай успешного рентгенэндоваскулярного лечения ОМИ, вызванной субокклюзией устья крупной тощекишечной ветви верхней брыжеечной артерии (ВБА) на фоне пристеночного тромбоза.

Описание клинического случая. Пациент Г., 78 лет, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение ГБУЗ Республики Крым «Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова», осмотрен дежурным хирургом, госпитализирован экстренно в хирургическое отделение с предварительным клиническим диагнозом абдоминального ишемического синдрома.

Анамнез заболевания и жалобы

Считает себя больным в течение около 24 ч, когда на фоне полного благополучия появились выраженные боли в животе без четкой локализации и иррадиации, тошнота, однократный жидкий стул. Указанные симптомы возникли впервые. До момента вызова скорой медицинской помощи больной самостоятельно лекарств не принимал. На догоспитальном этапе фельдшером выполнена внутривенная инъекция 2 мл 2 % раствора дротаверина без значимого клинического эффекта.

Анамнез жизни

Профессиональная вредность в анамнезе отсутствует. Оперативные вмешательства отрицает. Наследственность не отягощена. Указания на перенесенную коронавирусную инфекцию в последние несколько недель в анамнезе отсутствуют, от коронавирусной инфекции не вакцинирован. Сопутствующая патология представлена анамнестически левосторонним омартрозом, артрозом левого акромиально-ключичного сочленения, аденомой простаты, гипертонической болезнью.

Объективный статус

Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное, пациент адекватен, ориентирован в пространстве и времени. Кожные покровы обычного цвета и влажности. Тургор кожи сохранен. Склеры чистые. В легких ды- хание жесткое с двух сторон, патологические дыхательные шумы не прослушиваются. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс 88 уд./мин, ритмичный. АД на обеих руках 140/90 мм рт. ст. Язык обложен белым налетом. Живот не вздут, мягкий, умеренно болезненный при пальпации в эпигастральной, левой и правой подреберной областях. Притупление в отлогих местах брюшной полости не определяется, перистальтика вялая. Симптом Щеткина – Блюмберга отрицательный. Стул однократный жидкий, газы отходят плохо. Диурез достаточный. Периферических отеков нет.

Лабораторная диагностика

-

1. Общий (клинический) анализ крови развернутый: эритроциты – 5,58×1012/л, гемоглобин – 161 г/л, лейкоциты – 14,6×109/л, тромбоциты – 184×109/л, гематокрит – 47,4 %.

-

2. Общий (клинический) анализ мочи: pH – 5,0, удельный вес – 1025 г/л, протеинурия – 0,1 г/л, в остальном без особенностей.

-

3. Определение группы крови и резус-фактора: О (I) Rh (+) Kell (-) фенотип C-c+D+E+e+.

-

4. Развернутая коагулограмма: АЧТВ – 33,2 с, фибриноген А – 5,7 г/л, МНО – 1,14, ПТВ – 16,5 с, ПТИ – 89,4 %.

-

5. Анализ крови биохимический общетерапевтический: общий белок – 64,8 г/л, альбумин – 40 г/л, билирубин общий – 30,1 мкмоль/л,

билирубин прямой – 14,6 мкмоль/л, глюкоза – 9,1 ммоль/л, креатинин – 147,1 мкмоль/л, мочевина – 11,4 ммоль/л, АЛТ – 86,1 ЕД/л, АСТ – 25,3 ЕД/л, амилаза – 131,8 ЕД/л.

Инструментальное обследование

Fig. 1. Plain abdominal radiography

Fig. 2. Plain abdominal radiography with barium sulfate (BaSO4) passage

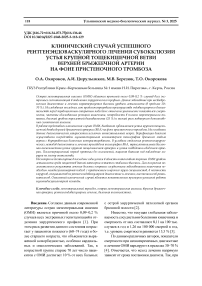

Описание: при КТ-ангиографии брюшной аорты и висцеральных ветвей определяется: брюшная аорта имеет нормальный ход и ветвление. Диаметр аорты в области ножек диафрагмы – 21 мм, в области отхождения почечных артерий – 13,5 мм, у бифуркации – 14 мм. На всем протяжении имеется циркулярное неравномерное пристеночное тромбирование. Стенки брюшной аорты и подвздошных артерий неравномерно кальцинированы. Чревный ствол имеет нормальный ход, ветвление, диаметр в устье – 3 мм. Селезеночная, общая пе- ченочная, левая желудочная артерии патологически не изменены. ВБА отходит в типичном месте, имеет нормальный диаметр по кровотоку, в области разветвления на подвздошно-ободочную и тощекишечные артерии визуализируется дефект контрастирования (рис. 3–5) на протяжении около 18 мм. Нижняя брыжеечная артерия отходит в типичном месте, имеет нормальный диаметр по кровотоку. Почечные артерии, отходящие от аорты в типичном месте по одной с каждой стороны, имеют нормальный ход и деление, четкие и ровные контуры, диаметр их по кровотоку не изменен. Бифуркация аорты визуализируется на уровне L4–L5, конфигурация ее типичная.

Рис. 3. КТ-ангиография. Аксиальный срез

Fig. 3. CT angiography. Axial section

Рис. 4. КТ-ангиография. Сагиттальный срез

Fig. 4. CT angiography. Sagittal section

Рис. 5. КТ-ангиография. Фронтальный срез

В зоне сканирования: в верхнем полюсе левой почки визуализируется неоднородное объемное образование, активно накапливающее внутривенный контраст в артериальную фазу, без контрастирования изоденсивно паренхиме, размерами 28×27×26 мм, умеренно локально инфильтрирована паранефральная клетчатка.

Заключение: КТ-картина атеросклероза брюшного отдела аорты и ее ветвей; субокклюзия ВБА. С учетом КТ-картины выявленное образование левой почки, вероятно, носит злокачественный характер (рекомендована консультация онколога).

Предоперационный диагноз

Основное заболевание: острый мезентериальный тромбоз.

Осложнения основного заболевания: некроз тонкого кишечника?

Сопутствующие заболевания: артроз левого плечевого сустава 1-й степени; артроз левого акромиально-ключичного сочленения 2-й степени; аденома простаты 2-й степени; гипертоническая болезнь III стадии 1-й степени риска IV (очень высокого); хроническая болезнь почек стадии С3а (СКФ по формуле CKD-EPI 47,2 мл/мин); дислипидемия; гипе-рурикемия.

В связи с продолжительным сроком от возникновения симптомов заболевания принято решение о проведении диагностической лапароскопии в целях определения жизнеспособности тонкой кишки перед дальнейшим эндоваскулярным лечением.

Диагностическая лапароскопия

Под тотальной внутривенной анестезией с искусственной вентиляцией легких после инсуфляции в брюшную полость СО2 введен при помощи троакара лапароскоп. При ревизии во всех отделах брюшной полости выпот не обнаружен. Печень, желчный пузырь без патологии. Доступные участки тонкого ки- шечника на всем протяжении поддуты до 5– 6 см, аперистальтичны, серозная оболочка блестящая. Ситуация расценена как ишемия тонкого кишечника, кишка признана жизнеспособной. Рана ушита. Наложена асептическая повязка.

Проведена консультация врача рентге-нэндоваскулярной диагностики и лечения, по результатам которой принято решение о переводе больного в отделение рентгенхирургиче-ских методов диагностики и лечения на базе отделения № 2 ГБУЗ Республики Крым «Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова», где проведена рентгенэндоваскулярная реваскуляризация устья крупной тощекишечной ветви ВБА.

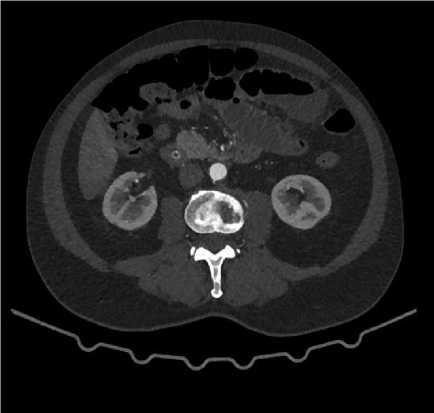

Ангиография ВБА, транслюминальная ба-лонная ангиопластика ВБА

На первом этапе рентгенэндоваскуляр-ного вмешательства проведена селективная ангиография ВБА, по результатам которой выявлена окклюзия в среднем сегменте основного ствола ВБА; частичное заполнение постокклюзионных отделов коллатеральным кровотоком по внутри- и межсистемным анастомозам; субокклюзия устья крупной тощекишечной ветви на фоне пристеночного тромба; стеноз устья подвздошно-ободочной артерии 70–75 % (рис. 6).

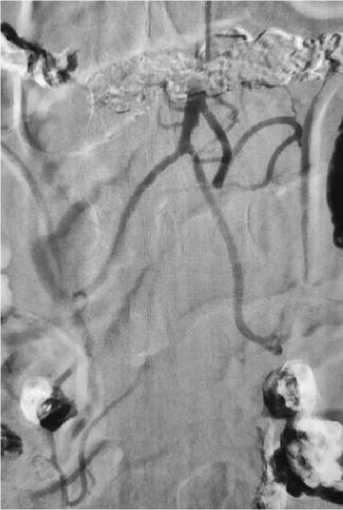

Последовательно проведены транслюминальная баллонная ангиопластика устья крупной тощекишечной артерии и устья подвздошно-ободочной артерии баллонным катетером Ryurei 3,5×20 мм давлением 12 атмосфер.

Внутривенно введен раствор «Эноксапа-рин» в расчете 0,5 мг/кг (30 мг), внутрь «Кло-пидогрел» (300 мг). Проводниковый катетер MPA1 6F заведен в аорту и установлен в ВБА. Многократные попытки реканализации окклюзии среднего сегмента ВБА различными проводниками при поддержке диагностического катетера 4 F – без эффекта (рис. 7).

Рис. 6. Селективная ангиография верхней брыжеечной артерии

Рис. 7. Транслюминальная балонная ангиопластика верхней брыжеечной артерии

-

Fig. 6. Selective angiography of the superior mesenteric artery

На контрольной ангиографии зона вмешательства без признаков экстравазации, диссекции, рекойлинга, тромбоза. Резидуальный сте-

-

Fig. 7. Transluminal balloon angioplasty of the superior mesenteric artery

ноз в устье тощекишечной ветви до 40 %. Скорость кровотока по артериям не снижена (рис. 8).

Рис. 8. Контрольная ангиография

Fig. 8. Control angiography

Послеоперационный диагноз

Основное заболевание: абдоминальноишемический синдром; окклюзия ВБА по данным КТ-ангиографии; диагностическая лапароскопия от 02.12.2024; ангиография ВБА; транслюминальная балонная ангиопластика ВБА от 02.12.2024.

Сопутствующие заболевания: артроз левого плечевого сустава 1-й степени; артроз левого акромиально-ключичного сочленения 2-й степени; аденома простаты 2-й степени; гипертоническая болезнь III стадии 1-й степени риска IV (очень высокого); хроническая болезнь почек стадии С3а (СКФ по формуле CKD-EPI 47,2 мл/мин); дислипидемия; гипе-рурикемия.

Послеоперационный период

После оперативного лечения больной переведен в хирургическое отделение ГБУЗ Республики Крым «Керченская больница № 1 имени Н.И. Пирогова», где получал консервативное лечение: таблетки «Клопидогрел» 75 мг 1 раз в сутки, раствор «Эноксапарин» 0,1 мг/кг подкожно 2 раза в сутки.

В раннем послеоперационном периоде больной отмечал отсутствие болевых ощущений, активизацию перистальтики.

На 2-е сут после операции у больного самостоятельный оформленный однократный стул.

На 4-е сут после операции произведено контрольное УЗИ органов брюшной полости. Заключение: визуализируется расширение петель тонкого и толстого кишечника, стенки уплотнены, перистальтика есть.

На 7-е сут послеоперационного периода больной выписан с заключительным диагнозом. Основное заболевание: абдоминальноишемический синдром; окклюзия ВБА по данным КТ-ангиографии; диагностическая лапароскопия от 02.12.2024; ангиография ВБА; транслюминальная балонная ангиопластика ВБА от 02.12.2024. Сопутствующие заболевания: артроз левого плечевого сустава 1-й степени; артроз левого акромиально-ключичного сочленения 2-й степени; аденома простаты 2-й степени; гипертоническая болезнь III стадии 1-й степени риска IV (очень высокого);

хроническая болезнь почек стадии С3а (СКФ по формуле CKD-EPI 47,2 мл/мин); дислипидемия; гиперурикемия.

Пациенту при выписке даны следующие рекомендации:

-

1. Наблюдение у хирурга по месту жительства.

-

2. Консультация сосудистого хирурга ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко».

-

3. С учетом отсутствия у больного фибрилляции предсердий в анамнезе, а также «случайной находки» на КТ-ангиографии (образование левой почки, подозрительное на злокачественное), являющейся одной из возможных причин тромбообразования, больному в рамках профилактики повторных эпизодов ОМИ рекомендованы консультация и дообследование у онколога по месту жительства.

-

4. Наблюдение терапевта, кардиолога по месту жительства. Коррекция антигипертензивной терапии.

-

5. Таблетки «Клопидогрел» 75 мг 1 раз в сутки длительно.

-

6. Таблетки «Бисопролол» 5 мг утром натощак под контролем артериального давления, частоты пульса длительно.

-

7. Таблетки «Периндоприл» 5 мг утром натощак под контролем артериального давления длительно.

Согласно данным, полученным из региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед», в течение 2 мес., прошедших с момента выписки из стационара, больной обследуется по поводу образования левой почки, с жалобами на боли в животе за медицинской помощью (амбулаторной, стационарной) не обращался.

Обсуждение. Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в области интенсивной терапии ОМИ уровень летальности среди пациентов данной категории остается стабильно высоким [12]. Потенциальными проблемами при разработке оптимальной стратегии лечения являются отсутствие единых протоколов ведения больных с острыми сосудистыми заболеваниями кишечника, утвержденных клинических рекомендаций по данной но- зологии, недостаточная материально-техническая обеспеченность медицинских учреждений и ограниченная доступность рентгенэндо-васкулярной хирургии.

Действительно, в большинстве случаев ранняя и эффективная диагностика является затруднительной, особенно в условиях стационаров первого, второго уровней организации оказания медицинской помощи, что обусловлено неспецифической клиникой, ранними сроками развития некроза кишки вследствие ишемии и поздним первичным обращением больных, отсутствием типичных проявлений в лабораторных анализах. Очевидно, что внедрение современных методик визуализации, повышение осведомленности медицинских работников о данной патологии, увеличение числа больных, подвергшихся ранней малоинвазивной реваскуляризации, в перспективе позволят улучшить прогноз у пациентов с ОМИ [13].

Стоит отметить, что для достижения положительного результата необходим междисциплинарный подход с привлечением широкого круга специалистов [14]. Описанный клинический случай успешного рентгенэндо-васкулярного лечения острой мезентериальной ишемии, вызванной субокклюзией устья крупной тощекишечной ветви ВБА на фоне пристеночного тромбоза, является ярким примером успешной работы мультидисциплинар-ной команды.

Заключение. Описанный клинический случай является примером того, как раннее рентгенэндоваскулярное вмешательство позволило пациенту с потенциально инкурабель-ным заболеванием, благоприятным исходом которого в практике считается сегментарная резекция тонкого кишечника, без ухудшения качества жизни выписаться из хирургического отделения.