Клиническое значение сывороточной тимидинкиназы при хроническом лимфолейкозе

Автор: Загоскина Тамара Павловна, Зотина Екатерина Николаевна, Шардаков Виктор Иванович, Крюкова Мария Геннадьевна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.32, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучено содержание тимидинкиназы в сыворотке крови у 229 больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) в зависимости от особенностей клинического течения заболевания. Установлено, что у больных ХЛЛ концентрация тимидинкиназы коррелирует со стадией заболевания, индолентным или прогрессирующим вариантом течения опухолевого процесса, периодом ремиссии и рецидивом. Определение концентрации тимидинкиназы в сыворотке крови у больных в момент постановки диагноза дает дополнительную информацию для прогнозирования выживаемости, свободной от лечения, ответа на терапию и общей выживаемости больных ХЛЛ.

Хронический лимфолейкоз, сывороточная тимидинкиназа, прогноз, выживаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/14920193

IDR: 14920193 | УДК: 616.155.392.2-036.12:616.15.015.1-074

Текст научной статьи Клиническое значение сывороточной тимидинкиназы при хроническом лимфолейкозе

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) является наиболее распространенным лейкозом у взрослых и характеризуется выраженной клинической гетерогенностью. В одних случаях заболевание протекает индолентно, и больные длительное время не нуждаются в терапии, тогда как в других болезнь быстро прогрессирует на ранней стадии. Продолжительность жизни пациентов варьирует от нескольких месяцев до двух десятков и более лет [1, 2]. В связи с этим в последние годы большое внимание уделяется изучению возможных факторов риска эволюции опухоли, которые можно было бы использовать в реаль- ной клинической практике при прогнозировании заболевания и назначать терапию, адаптированную конкретному больному.

Известно, что особенности течения онкогематологи-ческих заболеваний во многом зависят от пролиферативной активности опухолевых клеток. Вследствие этого показатели пролиферации вызывают большой интерес в качестве факторов прогноза неоплазий. Патогенез ХЛЛ сложен и окончательно не изучен. Значительная роль в нем отводится аспектам взаимодействия лимфоидных элементов, отражающих их пролиферацию, выживание и резистентность к действию проапоптотических сигналов [1]. К сожалению, при ХЛЛ пролиферативный компонент до последнего времени в полной мере недооценивался, поскольку особое внимание в биологии данного опухолевого процесса уделялось блокаде апоптоза и другим патогенетическим механизмам. Одним из факторов, отражающих пролиферативную активность опухоли и характеризующих биохимические свойства клеток, особенно при их переходе из фазы покоя в фазу деления, является тимидинкиназа (ТК).

Тимидинкиназа – внутриклеточный фермент, катализирующий превращение тимидина в тимидинмонофосфат (ТМФ) в присутствии аденозинтрифосфата (АТФ). В ходе нескольких стадий ТМФ превращается в тимидинтрифосфат и включается в состав дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Поскольку тимидин может включаться в ДНК только в фосфорилированной форме, ТК играет ключевую роль в процессе метаболизма тимидина в клетке [3]. Синтез ТМФ из монофосфата дезоксиуридина обычно катализируется тимидилатсинтетазой в присутствии фолиевой кислоты и витамина В12. Тимидинкиназа в отличие от тимидилатсинтетазы использует в качестве субстрата либо экзогенный тимидин, поступающий с пищей, либо эндогенный тимидин, образующийся в результате метаболических процессов. Поэтому ее называют “salvage”-энзимом – клеточным ферментом, участвующим в “спасательном” пути синтеза ДНК. В клетках эукариот существует две изоформы тимидинкиназы: тими-динкиназа 1 и тимидинкиназа 2, различающиеся по биохимическим и электрофоретическим свойствам. Тими-динкиназа 1 – основной энзим биосинтеза тимидилата по “запасному” пути. Именно она поддерживает баланс концентраций всех дезоксирибонуклеотидов необходимых для репликации ДНК. Фермент тимидинкиназа 2, или митохондриальная тимидинкиназа, стабильно присутствует во всех фазах деления клетки [3–5]. Считается, что определение в сыворотке крови тимидинкиназы 1 – изоэнзима, который известен как фетальная или цитозольная тимидинкиназа, имеет прогностическое значение при злокачественной пролиферации. Этот фермент присутствует в цитоплазме делящихся клеток в G1-S фазах и не обнаружен в покоящихся клеточных элементах. В здоровом организме тимидинкиназа 1 определяется в незначительных количествах и обычно не превышает 2– 5 ЕД/л [4, 6, 7]. Сывороточная ТК, являясь клеточным ферментом, значительно повышается в случае непосредственного контакта малигнизированных клеток с такими биологическими жидкостями как кровь, лимфа, серозные выпоты, поэтому наиболее значимо изменяется концентрация ТК при системных заболеваниях крови [8–10]. Рядом исследователей показано [5, 7], что повышенная концентрация сывороточной ТК обладает прогностической информацией и предсказывает высокий риск опухолевой прогрессии. Однако сведений о клиническом значении ТК при опухолях лимфоидной ткани в настоящее время недостаточно [10–13]. В отечественной литературе мы не встретили работ, посвященных изучению ти-мидинкиназы при ХЛЛ.

Целью настоящего исследования явилась оценка клинического значения сывороточной ТК при ХЛЛ.

Материал и методы

В исследование включено 229 больных ХЛЛ в возрасте от 35 до 79 лет (медиана возраста 60 лет), из них – 150 (66%) мужчин и 79 (34%) женщин. У 98 (43%) больных установлена стадия А, у 101 (44%) – стадия В, у 30 (13%) – стадия С по классификации Binet [14]. Диагноз ХЛЛ верифицировали согласно общепринятым критериям [15], включавшим общий анализ крови, данные миелограммы, иммунофенотипирование лимфоидных элементов периферической крови и костного мозга, гистологическое исследование биоптата лимфоузла и трепанобиоптата задней ости подвздошной кости с иммуногистохимией. Кроме того, проводились ЭХО-кардиоскопия, рентгенография органов грудной клетки, УЗИ или компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства. В момент постановки диагноза оценивали соматический статус больных по шкале Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) [13], который у 176 (77%) пациентов был менее 2 баллов, у 53 (23%) – 2 баллов и более.

У всех больных определяли активность ТК в сыворотке крови радиоэнзимным методом с использованием коммерческих наборов (“Immunotech”, Чехия). Счет радиоактивности осуществляли на установке для радиоимму-нохимического анализа “Гамма НТ-Наркотест”. Исследование выполняли в момент постановки диагноза до начала специфической терапии, а также в динамике в период ремиссии или рецидива заболевания. В качестве контрольной группы были обследованы 80 первичных доноров крови.

Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием статистического пакета Statistica 6.1. Нормальность распределения количественных показателей определяли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Во всех случаях распределение признаков соответствовало закону нормального распределения. Количественные показатели представлены в виде средней арифметической ( М) и 95% доверительного интервала ( ДИ). Для сравнения количественных признаков использовали t-критерий Стьюдента, для сравнения качественных показателей – критерий χ 2 Пирсона. Для анализа зависимости количественных признаков применяли ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Анализ общей выживаемости осуществляли по методу Каплана-Мейера (тест log-rank). Различия между показателями считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

Исследования показали, что концентрация ТК в сыворотке крови у больных с впервые выявленным ХЛЛ, независимо от стадии заболевания, была в 4 раза выше, чем у здоровых лиц. В группе сравнения концентрация данного фермента составила 5,2 (95% ДИ: 3,4–6,8) ЕД/л, тогда как у больных ХЛЛ – 21,8 (95% ДИ: 17,6–24,2) ЕД/л (р <0,001). При этом у 204 (89%) концентрация сывороточной ТК превышала верхнюю границу нормы. Минимальное содержание ТК у больных ХЛЛ равнялось 4,9 ЕД/ л, максимальное – 130 ЕД/л.

При оценке показателей концентрации ТК в зависи- мости от пола оказалось, что ее содержание в сыворотке крови у мужчин статистически значимо превышало аналогичный показатель у женщин и составило 23,2 (95% ДИ: 18,5–27,9) ЕД/л и 16 (95% ДИ: 12,4–17,1) ЕД/л соответственно (р=0,036). Вероятно, это можно объяснить тем, что ХЛЛ чаще встречается у мужчин, характеризуется в большей степени тяжелым течением и более частым наличием неблагоприятных факторов прогноза. В то же время, концентрация ТК не зависела от возраста больных (p=0,096; p=0,261).

При изучении концентрации сывороточной ТК в зависимости от стадии ХЛЛ установлено, что у больных с продвинутыми стадиями заболевания (В и С по Binet) наблюдалось более выраженное повышение концентрации ТК – 25,9 (95% ДИ: 20,7–31,2) ЕД/л, чем у больных, имеющими стадию А – 14,1 (95% ДИ: 12,3–15,8) ЕД/л ( р < 0,001).

Для установления биологической роли ТК при ХЛЛ была изучена связь между концентрацией данного фермента в сыворотке крови пациентов и такими клиниколабораторными показателями заболевания, как абсолютное число лимфоцитов в периферической крови, тип инфильтрации костного мозга лимфоидными элементами, лимфаденопатия и спленомегалия, которые отражают, в определенной степени, распространенность и величину опухолевой массы, а также параметрами, характеризующими скорость опухолевого роста (время удвоения лимфоцитов, содержание лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови). Выявлено, что у пациентов с соматическим статусом по шкале ECOG > 2 баллам, наличием лимфаденопатии и спленомегалии, диффузным типом инфильтрации костного мозга, числом тромбоцитов в крови < 100х109/л, уровнем гемоглобина < 110 г/л, числом лейкоцитов в крови > 100х109/л, абсолютным числом лимфоцитов > 50х109/л, концентрацией ЛДГ > 480 ЕД/л, временем удвоения лимфоцитов менее 6 месяцев, содержание ТК в сыворотке крови было статистически значимо выше (табл. 1).

Известно, что приведенные параметры в разной степени определяют прогноз течения ХЛЛ. Поэтому выявленные ассоциативные связи между концентрацией ТК в сыворотке крови и клинико-лабораторными показателями подтверждают прогностическое значение ТК при ХЛЛ.

При анализе содержания ТК в сыворотке крови у больных ХЛЛ в зависимости от этапа заболевания выявлено, что наиболее значительное повышение содержания ТК отмечено у больных с рецидивом опухолевого процесса. Количество фермента в этой группе больных равнялось 43,6 (95% ДИ: 26,6–58,7) ЕД/л, что в 8 раз превышало показатели референсного интервала ( р < 0,001) и было в 2

Таблица 1

Содержание ТК в сыворотке крови у больных ХЛЛ в зависимости от клинико-лабораторных показателей

|

Показатели |

Количество больных (n=229) |

ТК (ЕД/л) |

р |

|

|

Среднее значение |

95% ДИ |

|||

|

Возраст: < 60 лет |

107 |

21,2 |

15,8–26,5 |

0,838 |

|

> 60 лет |

122 |

20,5 |

17,3–23,7 |

|

|

Соматический статус по шкале ECOG: < 2 баллов |

138 |

15,6 |

14,0–17,3 |

<0,001 |

|

> 2 баллов |

91 |

28,9 |

21,4–36,4 |

|

|

Лимфаденопатия: есть |

170 |

23,8 |

19,6–27,9 |

0,002 |

|

нет |

59 |

12,4 |

10,1–14,8 |

|

|

Тромбоциты: < 100х109/л |

26 |

42,3 |

19,3–65,4 |

<0,001 |

|

> 100х109/л |

203 |

18,1 |

9,6–22,2 |

|

|

Гемоглобин: < 110 г/л |

30 |

36,6 |

16,2–57,1 |

<0,001 |

|

> 110 г/л |

199 |

18,5 |

16,5–20,5 |

|

|

Лейкоциты: < 100x109/л |

137 |

15,1 |

13,2–17,4 |

<0,001 |

|

> 100х109/л |

92 |

27,3 |

21,0–33,6 |

|

|

Лимфоциты: < 50x109/л |

155 |

15,3 |

13,1–17,7 |

<0,001 |

|

> 50х109/л |

74 |

28,1 |

21,6–34,7 |

|

|

ЛДГ: < 480 ЕД/л |

142 |

13,4 |

11,8–15,1 |

<0,001 |

|

> 480ЕД/л |

87 |

26,9 |

21,5–32,4 |

|

|

Тип инфильтрации костного мозга: очаговый |

161 |

16,5 |

13,2–19,8 |

0,018 |

|

диффузный |

68 |

23,6 |

19,1–28,1 |

|

|

Время удвоения числа лимфоцитов: < 6 мес |

99 |

34,8 |

28,3–42,5 |

<0,001 |

|

> 6 мес |

130 |

11,3 |

10,3–13,4 |

|

Таблица 2

Уровень сывороточной ТК у больных ХЛЛ со стадией А в зависимости от варианта течения заболевания

|

Показатель |

Вариант течения ХЛЛ |

р |

||

|

прогрессирующее (n=31) |

индолентное (n=48) |

застывшее (n=19) |

||

|

ТК, ЕД/л |

21,6 (19,9–24,3) |

13,2 (11,6–14,9) |

5,6 (4,7–6,4) |

р 1–2 <0,001 р 1–3 <0,001 |

Примечание: данные представлены в виде среднего значения и 95% ДИ.

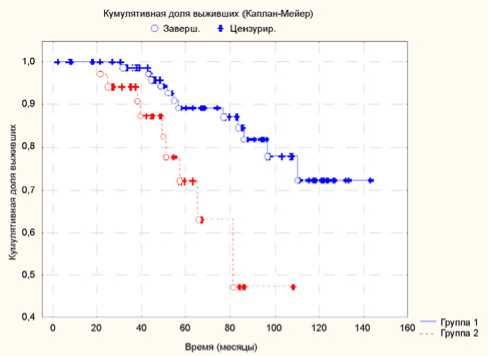

Группа 1 - ТК < 10 ЕД/л, группа 2 - ТК>10 ЕД/л

Рис. Общая выживаемость больных ХЛЛ в зависимости от содержания сывороточной ТК раза выше аналогичного значения в группе лиц с впервые выявленным ХЛЛ (р < 0,001). В то же время, у больных, достигших полной или частичной ремиссии заболевания, концентрация ТК была более чем в 5,5 раз ниже этого показателя у больных с рецидивом ХЛЛ и составила 7,9 (95% ДИ: 7,4–8,2) ЕД/л (р < 0,001), а также более чем в 2,5 раза ниже содержания ТК у первичных больных (р < 0,001).

Важно подчеркнуть, что у лиц ХЛЛ с положительным ответом на терапию концентрация ТК зависела от глубины ремиссии. Так, у больных, имеющих полную ремиссию, концентрация ТК равнялась 5,7 (95% ДИ: 5,4–6,8) ЕД/л, что соответствовало содержанию фермента у здоровых лиц. Тогда как у больных с частичной ремиссией концентрация ТК была выше нормы – 10,9 (95% ДИ: 8,6–11,7) ЕД/л ( р = 0,006).

Особое внимание было обращено на то, что у пациентов, имеющих стадию А ХЛЛ, содержание ТК в сыворотке крови колебалось в значительных пределах: от нормального до очень высокого. В связи с этим представляло интерес изучить уровень сывороточной ТК у больных данной группы в зависимости от варианта течения заболевания. По характеру течения ХЛЛ все больные со стадией А были разделены на 3 группы. Первую группу составили 19 (19%) пациентов с “застывшей” формой ХЛЛ. Во вторую группу вошли 48 (49%) больных с индолент-ным течением заболевания. В третью группу – 31 (32%) пациент с прогрессирующим течением ХЛЛ. Формиро- вание групп больных проводили ретроспективно. “Застывшая” форма ХЛЛ характеризовалась минимально выраженными признаками заболевания, которые в течение длительного времени (5 и более лет) оставались стабильными, не наблюдалось нарастания количества лейкоцитов выше первоначального уровня (11-30х109/л), увеличения периферических лимфатических узлов. У всех больных зарегистрирована очаговая инфильтрация костного мозга зрелыми лимфоцитами, не превышающая 45%. Пациенты данной группы не нуждались в терапии на протяжении 10 и более лет. Индолентное (вялотекущее, медленно развивающееся) течение заболевания констатировали спустя 2 года с момента постановки диагноза. У этих больных на протяжении 24 месяцев не наблюдалось нарастания лейкоцитоза, абсолютного лимфоцитоза, увеличения лимфатических узлов. Печень и селезенка оставались нормальных размеров. Необходимость назначения химиотерапии возникла в среднем через 42 месяца. При прогрессирующем течении ХЛЛ удвоение числа лимфоцитов, увеличение размеров лимфатических узлов, селезенки и печени, развитие анемии и тромбоцитопении отмечалось в ближайшие 24 месяца от момента постановки диагноза. Показания для базисной терапии появились в среднем через 8 месяцев.

Результаты исследования сывороточной ТК показали, что у больных с прогрессирующим течением ХЛЛ концентрация ТК была достоверно выше, чем у пациентов с индолентным течением заболевания и с “застывшей” формой ХЛЛ (табл. 2), что свидетельствует о взаимосвязи уровня ТК в сыворотке крови и активности лейкозного процесса.

В ходе данной работы были обнаружены существенные различия продолжительности жизни больных ХЛЛ в зависимости от содержания ТК в сыворотке крови. При анализе прогностической значимости ТК мы использовали в качестве ее порогового значения уровень в 2 раза превышающий нормальный, который равнялся 10 ЕД/л. У больных, имеющих уровень ТК < 10 ЕД/л, медиана общей выживаемости не достигнута за период наблюдения, тогда как у лиц с концентрацией ТК > 10 ЕД/л она равнялась 79 месяцам ( р =0,001) (см. рисунок). Различия оставались статистически значимыми при разделении больных на ранее нелеченных ( р =0,025) и леченных ( р =0,014). Полученные нами сведения согласуются с данными ряда исследователей о возможности использования порогового уровня 10 ЕД/л ТК в сыворотке крови в качестве предиктора течения ХЛЛ и выживаемости больных.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что у больных ХЛЛ наблюдается повыше- ние концентрации ТК в сыворотке крови, которое зависит от стадии и варианта течения заболевания. Определение содержания ТК в сыворотке крови у больных в момент постановки диагноза дает дополнительную информацию для прогнозирования ХЛЛ, позволяет предсказать индолентное или прогрессирующее течение заболевания, ответ на терапию и продолжительность жизни больных.

Список литературы Клиническое значение сывороточной тимидинкиназы при хроническом лимфолейкозе

- Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2013 update on diagnosis, risk stratification and treatment//Am. J. Hematol. -2013. -Vol. 88 (9). -P. 803-816.

- Stilgenbauer S., Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia. Treatment and genetic risk profile//Internist (Berl). -2013. -Vol. 54 (2). -P. 166-170.

- Al-Madhoun A.S., Tjarks W., Eriksson S. The role of thymidine kinases in the activation of pyrimidine nucleoside analogues//Mini Rev. Med. Chem. -2004. -Vol. 4 (4). -P. 341-350.

- Hu C.M., Chang Z.F. Mitotic control of dTTP pool: a necessity or coincidence?//J. Biomed. Sci. -2007. -Vol. 14 (4). -P. 491-497.

- Aufderklamm S., Todenhцfer T., Gakis G. et al. Thymidine kinase and cancer monitoring//Cancer Lett. -2012. -Vol. 316 (1). -P. 6-10.

- Matthews С., Catherwood M.A., Morris T.C. et al. Serum TK levels in CLL identify Binet stage A patients within biologically defined prognostic subgroups most likely to undergo disease progression//Eur. J. Haematol. -2006. -Vol. 77 (4). -P. 309-317.

- Chen Y., Ying M., Chen Y. et al. Serum thymidine kinase 1 correlates to clinical stages and clinical reactions and monitors the outcome of therapy of 1,247 cancer patients in routine clinical settings//Int. J. Clin. Oncol. -2010. -Vol. 15 (4). -P. 359-368.

- Pan Z.L., Ji X.Y., Shi Y.M. et al. Serum thymidine kinase 1 concentration as a prognostic factor of chemotherapy-treated non-Hodgkin’s lymphoma patients//J. Cancer Res. Clin. Oncol. -2010. -Vol. 136 (8). -P. 1193-1199.

- He E., Xu X.H., Guan H. et al. Thymidine kinase 1 is a potential marker for prognosis and monitoring the response to treatment of patients with breast, lung, and esophageal cancer and non-Hodgkin’s lymphoma//Nucleosides Nucleotides Nucleic. Acids. -2010. -Vol. 29 (4-6). -P. 352-358.

- Konoplev S.N., Fritsche H.A., O’Brien S. et al. High serum thymidine kinase 1 level predicts poorer survival in patients with chronic lymphocytic leukemia//Am. J. Clin. Pathol. -2010. -Vol. 134 (3). -P. 472-477.

- Di Raimondo F., Giustolisi R., Lerner S. et al. Retrospective study of the prognostic role of serum thymidine kinase level in CLL patients with active disease treated with fludarabine//Ann. Oncol. -2001. -Vol. 12 (5). -P. 621-625.

- Xu W., Cao X., Miao K.R. et al. Serum thymidine kinase 1 concentration in Chinese patients with chronic lymphocytic leukemia and its correlation with other prognostic factors//Int. J. Hematol. -2009. -Vol. 90 (2). -P. 205-211.

- Molica S., Giannarelli D., Mirabelli R. et al. Unavailability of thymidine kinase does not preclude the use of German comprehensive prognostic index: results of an external validation analysis in early chronic lymphocytic leukemia and comparison with MD Anderson Cancer Center model//Eur. J. Haematol. -2016. -Vol. 96 (1). -P. 72-77.

- Binet J.L., Auquier A, Dighiero G. et al. A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis//Cancer. -1981. -Vol. 48 (1). -P. 198-206.

- Hallek M., Cheson B.D., Catovsky D. et al. International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines//Blood. -2008. -Vol. 111 (12). -P. 5446-5456.