Клинико-диагностическое значение стимулирующего фактора роста (ST2) для оценки ранних осложнений инфаркта миокарда

Автор: Дылева Юлия Александровна, Учасова Евгения Геннадьевна, Груздева Ольга Викторовна, Федорова Наталья Васильевна, Кашталап Василий Васильевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: определить содержание ST2 и NT-proBNP в сыворотке крови пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) в динамике госпитального периода в зависимости от наличия госпитальных осложнений и их взаимосвязь с вариантами ремоделирования миокарда. Материал и методы. Обследовано 88 пациента с ИМ, средний возраст которых составил 59±8,36 лет. На 1 и 12-е сутки ИМ в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом содержание ST2 и NT-proBNP. Контрольную группу составили 30 человек. Статистический анализ данных проводился с помощью непараметрических критериев. Результаты. Содержание ST2 при неблагоприятном исходе госпитального периода на 1-е сутки было в 2 раза выше, чем у больных с благоприятным течением ИМ и 3,7 раза выше контроля. На 12-е сутки в обеих группах наблюдалось снижение уровня маркера. На 1-е сутки ИМ уровень NT-proBNP был в 6,8 раза выше у пациентов с неблагоприятным прогнозом, чем в контроле, и 1,8 раза выше, чем в группе благоприятного течения. На 12-е сутки уровень NT-proBNP оставался повышенным в обеих группах. Определение ST2 в комбинации с NT-proBNP увеличивает их диагностическую значимость (ОШ 1,92; 95%-й ДИ (1,7-3,2) AUG равна 0,89; р=0,004). При этом высокий уровень ST2 на 1-е сутки ИМ ассоциировался с дезадаптивным вариантом ремоделирования и был в 1,5 раза выше, чем в группе адаптивного ремоделирования (ОШ=4,5, 95% ДИ=2,0-10,1; р=0,011; AUG составила 0,81), в отличие от содержания NT-proBNP, которое было одинаковым в обеих группах на всем протяжении госпитального периода. Выводы: 1. Течение госпитального периода ИМ характеризуется высоким содержанием ST2 и NT-proBNP в сыворотке крови. 2. Осложнения госпитального периода ИМ ассоциируются с более высоким содержанием ST2 в сравнении с NT-proBNP, однако комбинированное использование ST2 и NT-proBNP обладает более высокой диагностической чувствительностью и специфичностью. 3. Повышенное содержание ST2 в сыворотке крови сопровождается развитием дезадаптивного варианта ремоделирования сердца.

Сыворотка крови, инфаркт миокарда, ремоделирование сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/14920075

IDR: 14920075 | УДК: 616.127-005.8:577.171

Текст научной статьи Клинико-диагностическое значение стимулирующего фактора роста (ST2) для оценки ранних осложнений инфаркта миокарда

Актуальность

Проблема прогнозирования течения и исхода ИМ остается одной из важнейших в современной кардиологии. Установленные на сегодняшний день факторы риска не в полной мере оценивают прогноз данной категории пациентов. Более полной стратификация риска может быть при использовании биомаркеров, отражающих различные патофизиологические процессы [1]. Одной из фундаментальных ответных реакций миокарда левого желудочка (ЛЖ) на гемодинамический стресс (в том числе и в процессе постинфарктного ремоделирования ЛЖ) является секреция ряда гуморальных факторов, таких как хромогранин А, адреномедуллин, стимулирующий фактор роста ST2, предсердный и мозговой натрийуретические пептиды – так называемые “маркеры миокардиального стресса” [2]. Однако из всего многообразия существующих современных биохимических маркеров лишь натрийуретические пептиды вошли в рутинную клиническую практику. Однако один биомаркер не может учесть все аспекты синдрома сердечной недостаточности (СН) [3].

На современном этапе маркером нового поколения является ST2 – член семейства рецепторов интерлейкина-1, экспрессирующийся на кардиомиоцитах, фибробластах и эндотелиальных клетках. J. Schmitz с соавт. показали, что лигандом ST2 является цитокин интерлейкин-33 (IL-33) [4]. Ответ здоровой сердечной ткани на повреждение или механический стресс включает продукцию и связывание IL-33 с мембран-связанной формой ST2L, запуская кардиозащитный сигнальный каскад предотвращения фиброза, ремоделирования сердца и СН. Растворимая форма sST2 блокирует кардиопротективный эффект IL-33 [5]. Согласно результатам различных исследований, ST2 обладает большей прогностической ценностью, чем уровень NT-proBNP [6, 7].

Цель исследования: определить содержание ST2 и NT-proBNP в сыворотке крови пациентов с ИМ в динамике госпитального периода в зависимости от наличия госпитальных осложнений и их взаимосвязь с вариантами ремоделирования миокарда.

Материал и методы

Исследование проведено на базе НИИ КПССЗ. Протокол исследования соответствовал стандартам локального этического комитета.

В исследование включено 88 пациентов (64 мужчины и 24 женщины) с ИМ, средний возраст которых составил 59±8,36 лет. Верификацию диагноза проводили на основании клинических, электрокардиографических, эхокардиографических и биохимических характеристик заболевания.

Среди всех пациентов, включенных в исследование, преобладали мужчины, в анамнезе больных чаще фиксировали артериальную гипертензию (68 человек), гиперхолестеринемию (26 человек), стенокардию различного функционального класса (36 человек), у 12 ранее уже был ИМ, семейный анамнез 22 человек был отягощен ишемической болезнью сердца (ИБС), количество курящих больных составило 54 человека. Преобладал Q-образующий ИМ (72 пациента) задней стенки ЛЖ (47 пациентов). На всем протяжении периода наблюдения в стационаре (в среднем 12 дней) применялась стандартная ко-ронароактивная терапия. В качестве реперфузионной терапии 75 (85,2%) пациентам применяли первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) на ин-фаркт-зависимой артерии, а при наличии противопоказаний (технические сложности проведения ЧКВ) – системный тромболизис стрептокиназой в дозе 1,5 млн МЕ (5,3%) – 9 пациентам (10,2%) – или ограничивались консервативной терапией без восстановления коронарного кровотока (в случае отсутствия показаний или наличия противопоказаний к любым методам реперфузии) – 4 (4,6%).

На 1 и 12-е сутки ИМ в сыворотке крови определяли содержание стимулирующего фактора роста ST2 и NT-proBNP иммуноферментным методом с помощью тест-систем фирм Critical diagnostics (США) и Biomedica (Словакия) соответственно. Всем больным на 10–12-е сутки ИМ была выполнена эхокардиография на аппарате “ALOKA α -10 ProSound” (Япония). Контрольную группу составили 30 человек, сопоставимых по полу и возрасту с пациентами основной группы.

Статистический анализ данных проводился с помощью программы Statistica 6.1. (InstallShield Software Corporation, США). Для оценки и анализа полученных данных применялись непараметрические критерии: Уил-коксона и Манна–Уитни. Для исследования зависимостей между переменными использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. С помощью логистического регрессионного анализа оценивали информативную значимость изучаемых показателей в оценке госпитального прогноза. Значение уровня р<0,05 свидетельствовало о статистической значимости.

Результаты

В течение госпитального периода фиксировали осложнения ИМ: у 8 пациентов (9,1%) была выявлена ранняя постинфарктная стенокардия (РПИС), у 4 (4,5%) обнаружены нарушения ритма, рецидив ИМ зафиксирован у 6 (6,8%) больных и клинические проявления острой сердечной недостаточности (ОСН, II–IV класс по Killip) – у 22 больных (25,1%). По наличию осложнений паци-

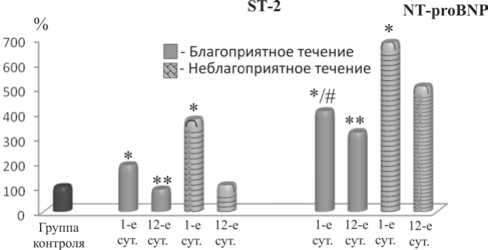

Рис. 1. Содержание ST2 и NT-proBNP у пациентов с ИМ в динамике госпитального периода. Примечание: * – р<0,05 с группой контроля; ** – р<0,05 между 1 и 12-ми сутками; # – р<0,05 между группами енты были распределены на группы благоприятного (n=58) и неблагоприятного (n=30) течения заболевания (наличие хотя бы одного из осложнений).

В группе пациентов с благоприятным течением концентрация ST2 в 1-е сутки была в 1,8 раза выше значений лиц контрольной группы. На 12-е сутки содержание маркера снижалось до уровня нормальных значений (рис. 1). Аналогичная динамика содержания ST2 выявлена и среди пациентов с госпитальными осложнениями ИМ. При этом уровень ST2 в этой группе пациентов был статистически значимо в 2 раза выше в сравнении с группой благоприятного течения ИМ. Содержание NT-proBNP в обеих группах пациентов было резко повышенно в сравнении с контрольными значениями (в 4 и 6,8 раз соответственно). На 12-е сутки уровень маркера не претерпевал существенных изменений (рис. 1).

Результаты логистического регрессионного анализа свидетельствуют о большей информативности стимулирующего фактора роста ST2 в отношении прогнозирования риска развития госпитальных осложнений ИМ [ОШ 1,7; 95%-й ДИ (1,6–2,8); AUG равно 0,78; р=0,003; чувствительность – 76,9%; специфичность – 69,4%] в сравнении с NT-proBNP [ОШ 1,2; 95%-й ДИ (1,1-1,6)], AUG равно 0,69, р=0,034, чувствительность – 69,6%, специфичность – 65,3%. При совместном использовании этих показателей, определенных в ранние сроки развития ИМ, повышается и качество модели [ОШ 1,92; 95%-й ДИ (1,7–3,2)], AUG равно 0,86 чувствительность – 80%, специфичность – 72%.

В исследовании SAVE было показано, что раннее расширение ЛЖ после ИМ является независимым фактором неблагоприятных событий в отдаленном периоде, включая прогрессирующую дилатацию ЛЖ и смертельный исход [8]. Результаты исследования польских ученых показали, что у пациентов, имеющих признаки прогрессирующего ремоделирования миокарда, через год наблюдения значимо чаще наблюдались неблагоприятные исходы: СН и кардиоваскулярная смерть [9].

В связи с этим пациенты были разделены на группы в зависимости от варианта постинфарктного ремоделирования сердца. Согласно Национальным рекомендациям ВНОК (РКО) и ОССН по диагностике и лечению хронической СН (ХСН) адаптивным считается ремоделирование, при котором:

-

1. Фракция выброса (ФВ) ЛЖe”45% и/или конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ<5,5.

-

2. ОТС=0,3–0,45 см.

-

3. Диастолическая дисфункция в виде: толщина межжелудочковой перегородки+толщина задней стенки ЛЖ (ТМЖП+ТЗСЛЖ)=1,3–2,0 см и/или ТЗСЛЖ>1,2 и/или гипертрофический тип спектра трансмитрального допплеровского потока (ТМДП) – Е/А=1,1–2,0.

В свою очередь для дезадаптивного ремоделирования характерно:

-

1. ФВ ЛЖ ≤ 45% и/или КДР>5,5 см.

-

2. ОТС ≤ 0,3 см.

-

3. Диастолическая дисфункция в виде (ТМЖП+ТЗСЛЖ)>2,0 см и/или Е/А=1,1–2,0. Так, группу больных с адаптивным вариантом ремоделирования составили 67 больных, с дезадаптивным – 20 человек.

В группе адаптивного ремоделирования в 1-е сутки ИМ уровень ST2 составил 65,51 (26,2; 77,12) нг/мл, в группе дезадаптивного ремоделирования – 99,92 (44,23; 114,1) нг/мл, что было в 3,4 и 5,3 раза выше, чем в группе здоровых доноров [18,81 (15,12; 21,03) нг/мл]. Уровень NT-proBNP также был повышен – в 2,3 [18,66 (5,7; 42,4 фмоль/мл)] и 1,4 раза [11,22 (8,63; 21,06 фмоль/мл)] соответственно относительно контроля [8,23 (5,61; 11,12)]. На 12-е сутки уровень ST2 снижался в обеих исследуемых группах в 2,5 и 3,8 раза и составил 26,01 (16,09; 24,88) нг/мл и 26,15 (17,41; 25,32) нг/мл соответственно. При этом высокий уровень ST2 на 1-е сутки ИМ был в 1,5 раза выше, чем в группе адаптивного ремоделирования. Содержание NT-proBNP снижалось только в группе адаптивного ремоделирования в 3,2 раза до уровня 5,91 (3,26; 13,33) фмоль/мл, оставаясь при этом одинаковым в обеих группах на всем протяжении госпитального периода.

С помощью логистического регрессионного анализа выявлено, что наибольшую ассоциацию с развитием дезадаптивного ремоделирования ЛЖ имеет содержание ST2, оцененного на 1-е сутки ИМ, и увеличивает риск в 4,5 раза (ОШ=4,5; 95% ДИ=2,0–10,1; р=0,011; AUG составила 0,81; чувствительность – 78,7%, специфичность – 69,4%), в то время как уровень NT-proBNP был менее значим (ОШ=2,3; 95% ДИ=2,0–2,01; р=0,032, AUG составила 0,68) и не отличался высокой диагностической чувствительностью 69,5% и специфичностью 65,9%.

Обсуждение

Принимая во внимание высокую распространенность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, важно своевременно выявлять пациентов с высоким риском. Современная терапия является весьма затратной, поэтому поиск простых и недорогих диагностических тестов становится все более необходимым для выбора оптимальной стратегии лечении. Многочисленные исследования роли биомаркеров в оценке прогноза пациентов с СН продемонстрировали различные данные об информативной значимости клинического использования современных биохимических показателей. Среди маркеров миокардиального стресса более всего зарекомендовал себя

NT-proBNP [10, 11]. Представлены данные о том, что высокий уровень NT-proBNP является маркером неблагоприятного прогноза ХСН, кроме того его роль активно обсуждается в прогнозе ИМ [10, 11]. По данным исследований OPUS-TIMI 16, GUSTO-IV, у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) с подъемом и без подъема сегмента ST повышенный уровень BNP является независимым фактором неблагоприятного прогноза [12].

Кроме того, имеется ряд факторов, при которых интерпретация уровня маркера является затруднительной. Так, по литературным данным, колебание физиологических границ уровня NT-proBNP зависит от суточного дисбаланса гормонов, от пола, возраста, индекса массы тела, кроме того, его содержание может изменяться при различных заболеваниях почек, а также после перенесенной инфекции [13]. Однако, несмотря на доказанную прогностическую значимость NT-proBNP, в нашем исследовании при изучении динамики данного маркера в зависимости от госпитальных осложнений ИМ было обнаружено, что уровень NT-proBNP не зависит от течения заболевания.

В то же время более чувствительной была динамика стимулирующего фактора роста ST2, уровень которого резко повышался в 1-е сутки ИМ и снижался к 12-м суткам исследования. Повышение содержания ST2 может быть связано с увеличением его синтеза в кардиомиоцитах и фибробластах вследствие биомеханического напряжения [6, 12], а также с активацией воспалительного ответа, характерного для острого ИМ [7]. Полученные нами данные вполне согласуются с рядом других исследований. Так, например, в работе M.S. Sabatine показано, что содержание ST2 повышается в ранние сроки развития ИМ [6]. Однако к концу госпитального периода происходит снижение концентрации маркера до контрольных значений, аналогично данным, полученным Bayes-Genis A. и соавт. [14].

Нами показано, что ST2 является более информативным маркером оценки риска развития осложнений ИМ по сравнению с NT-proBNP: повышение его концентрации на 1-е сутки увеличивает риск развития осложнений ИМ в 1,7 раз, в то время как NT-proBNP – в 1,2 раза, что согласуется с данными различных исследований, в которых повышенный уровень ST2 являлся сильным предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов в раннем восстановительном периоде после ИМ, независимо от традиционных факторов риска [7, 12]. Однако совместная оценка уровня ST2 и NT-proBNB существенно повышала диагностическую чувствительность и специфичность прогнозирования риска развития неблагоприятного течения.

В настоящем исследовании практически у каждого пятого пациента с ИМ с подъемом сегмента ST в постинфарктном периоде зафиксирован дезадаптивный вариант ремоделирования. Дезадаптивные последствия после ИМ нередко способствуют неблагоприятному течению заболевания и смертности больных [15].

Уровень ST2 в нашем исследовании был значимо выше в 1-е сутки при дезадаптивном ремоделировании миокарда, в отличие от NT-proBNP, по сравнению с группой адаптивного ремоделирования. Вероятно, увеличение концен- трации ST2 при дезадаптивном ремоделировании связано с повышением содержания растворимой формы маркера, образующейся при повреждении кардиомиоцитов. В то же время при ИМ происходит активация гуморального и клеточного звеньев иммунного ответа, являющегося необходимым условием для рубцевания зоны некроза и способствующего увеличению уровня ST2 [7].

Таким образом, более информативным показателем в оценке риска развития госпитальных осложнений ИМ является концентрация ST2 по сравнению с традиционным NT-proBNP, которая ассоциируется с дезадаптивным постинфарктным ремоделированием.

Список литературы Клинико-диагностическое значение стимулирующего фактора роста (ST2) для оценки ранних осложнений инфаркта миокарда

- Lupon J., de Antonio M., Galan A. et al. Combined use of the novel biomarkers high-sensitivity troponin T and ST2 for heart failure risk stratification vs conventional assessment//Mayo Clin. Proc. -2013. -Vol. 88(3). -Р. 234-243.

- Braunwald E. Biomarkers in heart failure//New Engl. J. Med. -2008. -Vol. 358. -P. 2148-2159.

- Lindenfeld J., Albert N.M., Boehmer J.P. et al. Heart Failure Society of America. HFSA 2010 Comprehensive Heart Failure Practice Guideline//J. Card. Fail. -2010. -Vol. 16(6). -Р. e1-e194.

- Schmitz J., Owyang A., Oldham E. et al. Il-33, and interleukin-1-like cytokine that signals via the Il-1 receptor-related protein ST2 and induces T helper type 2-associated cytokines//Immunity. -2005. -Vol. 23. -Р. 479-490.

- Kakkar R., Lee R.T. The IL-33/ST2 pathway: therapeutic target and novel biomarker//Nat. Rev. Drug Discov. -2008. -Vol. 7. -Р. 827-840.

- Sabatine M.S., Morrow D.A., Higgins L.J. et al. Complementary roles for biomarkers of biomechanical strain ST2 and N-terminal prohormone B-type natriuretic peptide in patients with ST-elevation myocardial infarction//Circulation. -2008. -Vol. 117. -Р. 1936-1944.

- Shimpo M., Morrow D.A., Weinberg E.O. et al. Serum levels of the interleukin-1 receptor family member ST2 predict mortality and clinical outcome in acute myocardial infarction//Circulation. -2004. -Vol. 109. -Р. 2186-2190.

- Sutton J.M., Pfeffer M.A., Plappert T. et al. Quantitative two-dimensional echocardiographic measurements are major predictors of adverse cardiovascular events after acute myocardial infarction. The protective effects of captopril//Circulation. -1994. -Vol. 89. -Р. 68-75.

- Brzezinska B., Lobos-Grudzien K., Sokalski L. Patterns of post MI left ventricular volume changes -clinical implications//Kardiol. Pol. -2007. -Vol. 65. -Р. 1190-1198.

- Hlatky M.A., Greenland P., Arnett D.K. et al. Criteria for evaluation of novel markers of cardiovascular risk: a scientific statement from the American Heart Association//Circulation. -2009. -Vol. 119. -Р. 2408-2416.

- O’Connor C.M., Hasselblad V., Mehta R.H. et al. Triage after hospitalization with advanced heart failure: the ESCAPE (Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness) risk model and discharge score//J. Am. Coll. Cardiol. -2010. -Vol. 55. -Р. 872-878.

- Ciccone M.M., Cortese F., Gesualdo M. et al. A novel cardiac bio-marker: ST2: a review//Molecules. -2013. -Vol. 18. -Р. 15314-15328.

- Maries L., Manitiu I. Diagnostic and prognostic values of B-type natriuretic peptides (BNP) and N-terminal fragment brain natriuretic peptides (NT-pro-BNP)//Cardiovasc. J. Afr. -2013. -Vol. 7. -Р. 286-289.

- Bayes-Genis A., de Antonio M., Galan A. et al. Combined use of high sensitivity ST2 and NTproBNP to improve the prediction of death in heart failure//Eur. J. Heart Fail. -2012. -Vol. 14(1). -Р. 32-38.

- Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Ле Т.Г. Электрофизиологическое ремоделирование миокарда при сердечной недостаточности и различных заболеваниях сердца.//Анналы аритмологии. -2010 -№ 4 -C. 41-48.