Клинико-иммунологическая характеристика пациенток с наружным генитальным эндометриозом

Автор: Привалова Е.Е., Медведев Б.И., Зайнетдинова Л.Ф.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 19 (199), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ клинико-иммунологических особенностей у женщин репродуктивного возраста при наличии наружного генитального эндометриоза ассоциированного с хроническими воспалительными заболеваниями половой сферы и бесплодием. Выявлено пятикратное преобладание у женщин с эндометриозом самопроизвольных выкидышей, достоверно более выраженный субъективный симптомокомплекс заболевания. Из иммунологических показателей у пациенток с эндометриозом, достоверно отличался от группы женщин, не имеющих эндометриоза единственный показатель - процент CD3 лимфоцитов в циркуляции.

Наружный генитальный эндометроз, популяционный спектр лимфоцитов, апоптоз, бесплодие

Короткий адрес: https://sciup.org/147152444

IDR: 147152444 | УДК: 618.145-007.415

Текст научной статьи Клинико-иммунологическая характеристика пациенток с наружным генитальным эндометриозом

Введение. Эндометриоз - это дисгормональ-ное, иммунозависимое и генетически обусловленное заболевание, характеризующееся доброкачественным разрастанием ткани, сходной по морфологическому строению и функции с эндометрием, но находящейся за пределами полости матки [3]. Актуальность изучения эндометриоза обусловлена ростом его распространенности, недостаточным знанием различных сторон патогенеза, сложностями диагностики, стертыми симптомами заболевания, недостаточной эффективностью лечения. В структуре гинекологической патологии эндометриоз занимает второе место [2, 4]. Частота заболевания эндометриозом по данным различных авторов [1, 3, 5, 6] варьирует от 7 до 50 %, причем в последние годы отмечается тенденция к неуклонному росту данной патологии. В 30-45 % случаев эндометриоз сопровождается развитием бесплодия [1, 3, 5, 6]. Среди перенесенных гинекологических заболеваний эндометриоз наиболее часто (88 % случаев) сочетается с воспалительные заболевания женских половых органов [1]. Учитывая роль иммунной системы в обеспечении генетического гомеостаза организма и тканей, одна из многочисленных теорий этиологии патогенеза эндометриоза связывает аномальное расположение клеток эндометрия с нарушением распознающей и элиминационной функции иммунной системы [3, 6]. В связи с этим изучение иммунологических аспектов патогенеза эндометриоза является актуальным и может способствовать оптимизации диагностики и лечения этой формы патологии.

Целью данного исследования является анализ клинической картины и состояния клеточного компартмента иммунной системы у женщин с наружным генитальным эндометриозом, ассоциированным с бесплодием и хроническими воспалительными заболеваниями половой системы для оптимизации диагностики заболевания.

Материалы и методы. В настоящее исследование включено 65 женщин, из них основную группу составили 38 (63,3 %) пациенток с эндометриозом в сочетании с хроническими воспалительными заболевания половых органов и бесплодием. Группу сравнения составили 22 пациентки (36,7 %) с хроническими воспалительными заболеваниями и бесплодием без признаков эндометриоза. 5 здоровых женщин без гинекологической патологии были включены в исследование в качестве группы здорового контроля. Критериями включения в основную группу были:

-

- фертильный возраст;

-

- наружный генитальный эндометриоз;

-

- хронический воспалительный процесс верхних отделов полового тракта, верифицированный гистологически (неактивный или с минимальной степенью активности);

-

- бесплодие;

-

- отсутствие инфекций, передающихся половым путем, на момент госпитализации.

Основную группу при проведении иммунологических исследований мы разделили на 2 группы в зависимости от стадии эндометриоза (1-2 и 3-4 стадии). Обследование женщин включало следующие методы: клинические, инструментальные, лабораторные (гистологические, микробиологические и иммунологические), статистические. Наружный генитальный эндометриоз был выявлен у всех пациенток при манипуляционно-диагностической лапароскопии, из них у 20 женщин диагноз подтвержден с помощью гистологического исследования.

Классификацию эндометриоза на 1-4 стадии заболевания проводили в соответствии с предложениями Американского Общества Фертильности (R-AFS, 1985), учитывающего локализацию, площадь, глубину поражения, наличие спаечного процесса. Иммунологические методы включали определение популяционного спектра лимфоцитов

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 16

(CD3, CD4, CD8, CD22, CD16), а также лимфоцитов, экспрессирующих маркеры ранней (CD25) и поздней (CD71, HLA-DR) активации, рецепторы готовности к апоптозу (CD95) с помощью имму-нофенотипирования клеток методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител серии ICO производства НИИ «Препарат» Н. Новгород. Апоптоз лимфоцитов морфологически оценивали с помощью прижиз- особенности и различия менструальной функции выявлены не были. Данные акушерского анамнеза в исследуемых группах представлены в табл. 1.

Из данных таблицы видно, что у женщин основной группы при наличии наружного генитального эндометриоза вторичное бесплодие и количество самопроизвольных выкидышей встречается на уровне статистически вероятной тенденции [9] чаще, чем у женщин группы сравнения без эндомет-

Таблица 1

Анализ акушерского анамнеза

Результаты и обсуждение. Включенные в настоящее исследование пациентки проходили полное обследование и лечение в центре «Плани- риоза. При сопоставлении первичного и вторичного бесплодия в основной группе установлена достоверно более высокая частота вторичного бесплодия.

Характер жалоб предъявляемых пациентками на момент госпитализации отражает табл. 2.

При поступлении не предъявляли жалоб только 26 % пациенток основной группы с эндометриозом, что существенно реже, чем у пациенток из группы сравнения (54 %). Тазовые боли были соответственно у 47 % и 23 % женщин, различия являются статистически вероятными (Р = 0,05). В целом женщины из основной группы предъявляли жалоб в 1,5-2 раза больше.

Таблица 2

Частота и характер жалоб у пациенток с эндометриозом и хроническими воспалительными заболеваниями гениталий

Возраст обследуемых женщин колебался от 17 до 43 лет. При изучении анамнеза женщин основной группы и группы сравнения было выявлено, что большинство из них (от 87 % и 91 %, соответственно), работали. По социальному составу преобладали служащие со средним специальным и высшим образованием. Из сопутствующей соматической патологии были выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих путей, сердечно-сосудистая патология без достоверных различий между группами. Обследование всех пациенток проводилось вне периода обострения соматических заболеваний.

При изучении гинекологического анамнеза

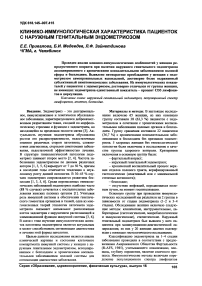

У 9 женщин (24 %) наряду с хроническим эндометритом при проведении манипуляционной лапароскопии с последующим гистологическим изучением биоптатов яичника был диагностирован хронический оофорит.

В 68 % случаев (26 человек) был лапароскопически выявлен эндометриоз, который клини-чески не был заподозрен. У 20 (53 %) пациенток основной группы выявлена 1-2 стадия эндометриоза, у 18 (47 %) 3-4 стадия. Согласно данным манипуляционной лапароскопии, наиболее частой локализацией эндометриоидных гетеротопий были яичники - у 23 (60,5 %) женщин, включая поверхностные очаги (8 %) и кисты (52,5 %), а также крестцово-маточные связки (47 %). Все эндометриоидные кисты яичников были подтверждены гистологически.

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 16 ^07

|

Показатели |

1 группа, п = 16 |

2 группа, п = 12 |

3 группа, п = 16 |

4 группа, п = 5 |

Р |

||||

|

Me |

Q25-Q75 |

Me |

Q25-Q75 |

Me |

Q25-Q75 |

Me |

Q25-Q75 |

||

|

Лейкоциты |

5,70 |

4,40-6,60 |

5,50 |

4,80-6,50 |

5,80 |

5,10-6,60 |

630 |

5,80-6,70 |

|

|

Лимфоциты, % |

28,00 |

23,00-37,50 |

30,30 |

20,50-34,50 |

32,00 |

30,00-36,00 |

32,00 |

30,00-36,00 |

|

|

Лимфоциты хЮ^/л |

152,50 |

109,00-195,00 |

147,70 |

105,80-231,00 |

144,20 |

110,00-170,40 |

185,60 |

173,60-201,60 |

<0,053-4 |

|

СОЗ % |

61,50 |

58,00-65,00 |

59,00 |

55,00-63,00 |

65,50 |

61,00-68,00 |

66,00 |

61,00-66,00 |

<0,052-3 0,07 1-3 |

|

СОЗхЮ’/л |

1,00 |

0,70-1,10 |

0,89 |

0,66-1,30 |

0,96 |

0,70-1,10 |

130 |

1,06-130 |

0,063-4 0,08 1-4 |

|

СО 4 % |

35,00 |

35,00-36,00 |

34,50 |

32,00-36,00 |

36,00 |

35,00-37,50 |

36,00 |

36,00-38,00 |

0,08 2-4 |

|

СО 4x10^ |

0,50 |

0,40-0,60 |

0,50 |

0,37-0,74 |

0,50 |

0,40-0,60 |

0,67 |

0,60-0,80 |

<0,05 3-4 0,06 1-4 |

|

СО 8 % |

23,00 |

22,00-24,00 |

24,00 |

22,00-24,00 |

24,00 |

22,00-24,00 |

24,00 |

24,00-24,00 |

|

|

СО 8 х10*/л |

0,34 |

0,26-0,42 |

0,35 |

0,24-0,51 |

0,35 |

0,30-0,40 |

0,40 |

0,40-0,50 |

<0,05 3-4 |

|

СО 22 % |

20,50 |

19,00-22,00 |

20,00 |

17,50-22,00 |

19,50 |

18,00-22,00 |

20,00 |

20,00-22,00 |

|

|

СО22хЮ7л |

0,30 |

0,20-0,40 |

озо |

0,20-0,40 |

0,30 |

030-0,40 |

0,40 |

0,30-0,40 |

0,073-4 |

|

СО 16% |

18,00 |

15,00-18,00 |

15,00 |

14,50-17,50 |

17,00 |

15,00-18,50 |

18,00 |

17,00-20,00 |

|

|

СО16хЮ7л |

035 |

0,19-0,30 |

озз |

0,18-033 |

035 |

0,18-039 |

0,34 |

0,35-0,36 |

<0,05 3-4 0,05 1-4 |

|

СО 25 % |

12,00 |

12,00-15,00 |

13,50 |

12,00-15,00 |

15,00 |

12,00-17,00 |

15,00 |

12,00-15,00 |

|

|

СО25хЮ7л |

0,19 |

0,16-0,27 |

031 |

0,15-038 |

0,21 |

0,18-036 |

0,30 |

0,20 -0,31 |

0,08 1-4 |

|

СО 95 % |

12,00 |

10,00-12,00 |

9,00 |

8,00-12,00 |

12,00 |

10,00-12,00 |

10,00 |

10,00-12,00 |

<0,05 2-3 <0,05 1-2 |

|

СО95хЮ7л |

0,19 |

0,16-037 |

0,14 |

0,10-0,15 |

0,17 |

0,13-030 |

032 |

0,17-034 |

0,05 2-4 |

|

СО 71 % |

16,00 |

12,50-18,00 |

13,50 |

11,00-17,00 |

15,50 |

11,00-17,50 |

15,00 |

12,00-15,00 |

|

|

СО 71 х107л |

0,21 |

0,18-0,28 |

0,21 |

0,15-036 |

0,22 |

0,16-036 |

036 |

030-031 |

|

|

HLA-DR% |

20,00 |

18,50-22,00 |

19,00 |

17,50-2130 |

20,00 |

19,00-21,00 |

22,00 |

22,00-22,00 |

|

|

HLA-DRxlO^ |

0,31 |

0,22-0,43 |

0,30 |

0,22-0,43 |

0,30 |

0,25-0,32 |

0,41 |

0,38-0,44 |

<0,05 3-4 <0,051-4 <0,05 2-4 |

|

CD25/CD95 |

1,22 |

1,00-1,50 |

130 |

135-1,70 |

1,25 |

130-1,41 |

130 |

0,83-1,80 |

<0,051-2 |

|

CD25+CD71+HLA-DR/ CD95 |

4,41 |

5,85-4,95 |

5,09 |

4,66-5,81 |

4,45 |

3,80-4,81 |

4,20 |

3,50-5,50 |

<0,051-2 |

|

Апоптоз % |

3,50 |

2,00-5,00 |

3,00 |

2,50-5,00 |

4,00 |

3,00-6,00 |

3,00 |

3,00-6,00 |

|

|

Апоптоз (абс.) |

0,03 |

0,02-0,05 |

0,04 |

0,02-0,07 |

0,06 |

0,03-0,08 |

0,06 |

0,05-0,10 |

|

Привалова Е.Е., Медведев Б.И., Клинико-иммунологическая характеристика

Зайнетдинова Л.Ф. _____________________ пациенток с наружным генитальным эндометриозом

Наружный генитальный эндометриоз сочетался со спаечным процессом у 29 женщин (76 %), в то время как у женщин с воспалительными заболеваниями гениталий без признаков эндометриоза, спаечный процесс наблюдался только у 11 (50 %) при Р = 0,06.

Пациентки основной группы при наличии кист яичников, согласно принятому стандарту диагностики, были обследованы на онкомаркер СА-125. Повышение данного показателя выше нормы выявлено у 10 женщин (45 %).

Для оценки характера изменений иммунных показателей в основной группе пациенток были выделены 2 группы. В 1 группу включены женщины с наружным генитальным эндометриозом 1-2 стадии, а во 2 группу - с 3-4 стадией эндометриоза. Группа сравнения была обозначена как 3, а группа здоровых женщин без гинекологической патологии как 4 группа. Характер изменений популяционного, субпопуляционного спектра лимфоцитов и апоптоза представлены в табл. 3.

При сравнении популяционного профиля лимфоцитов у пациенток с 1-2 стадией эндометриоза и здоровых женщин установлено достоверное снижение в 1 группе абсолютного числа CD 16 клеток, что свидетельствует о вероятности дефекта иммунного надзора, обусловленного снижением числа клеток врожденного противоопухолевого иммунитета. У женщин с 3-4 стадией эндометриоза в сравнении со здоровыми достоверно снижается абсолютное число лимфоцитов с готовностью к апоптозу (CD95). При сравнении 3 и 4 групп у пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов выявлено достоверное снижение общего числа лимфоцитов, CD4, CD8, CD 16 и HLA-DR. У женщин с эндометриозом ив 1, и во 2 группах в сопоставлении с пациентками 3 группы, в которую включены женщины с воспалительными процессами половых органов без эндометриоза, достоверно снижено относительное число СОЗ клеток, что может быть связано с перераспределением Т лимфоцитов и их миграцией в очаги эктопического роста эндометрия. Если сравнивать спектр лимфоцитов у женщин с разными стадиями эдометриоза, то установлено, что с увеличением стадии достоверно снижается относительный уровень лимфоцитов с готовностью к апоптозу (CD 95 клеток), и соответственно растет соотношение клеток, экспрессирующих рецепторы позитивной и негативной активации (CD25/CD95).

Заключение. Таким образом, пятикратное преобладание у женщин с эндометриозом самопроизвольных выкидышей, достоверно более выраженный субъективный симптомокомплекс заболевания, чем у больных с воспалительными заболеваниями без эндометриоза, следует учитывать при ранней дифференциальной диагностики этих заболеваний. Из всех иммунологических показателей у пациенток с эндометриозом, ассоциированным с хроническими воспалительными заболеваниями половой сферы и бесплодием, достоверно отличался от группы женщин, не имеющих эндометриоза единственный показатель - процент СОЗ лимфоцитов в циркуляции, который составил соответственно 60,0 (58,0-65,0) в основной группе и 65,5 (61,0-68,0) в группе сравнения.

Список литературы Клинико-иммунологическая характеристика пациенток с наружным генитальным эндометриозом

- Адамян Л.В. Эндометриозы: руководство для врачей/Л.В. Адамян, В.И. Кулаков. -М.: Медицина. -1998.

- Адамян Л.В. Эндометриоз: научные, медицинские и социальные аспекты/Л.В. Адамян, Е.Л. Яроцкая, Э.Р. Ткаченко//Материалы VII Рос. форума «Мать и дитя». -М., 2005.

- Баскаков В.П. Эндометриоидная болезнь/В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.Ф. Кира. -СПб.: ООО «Издательство Н-Л», 2002.

- Государственный доклад о состоянии здоровья населения РФ в 2001 г./Здравоохранение РФ. -№ 3. -2003. -С. 9-10.

- Железнов Б.И. Генитальный эндометриоз/Б.И. Железнов, А.Н. Стрижаков. -М.: Медицина, 1985.

- Ищенко А.И. Эндометриоз. Диагностика и лечение/А.И. Ищенко, Е.А. Кудрина. -М.: Гэотар-Мед, 2002.

- Сотникова Н.Ю. Особенности популяционного состава и функциональной активности иммунокомпетентных клеток периферической крови у женщин с различными формами эндометриоза/Н.Ю. Сотникова, Л.В. Посисеева, Ю.С. Анциферова//Акушерство и гинекология, 1999. -С. 33-36.

- Пашков В.М. Современные представления об этиологии и патогенезе генитального эндометриоза/В.М. Пашков, В.А. Лебедев//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. -2007. -Т. 6.-№ 3. -С. 52-61.

- Трахтенберг И.М. Проблема нормы в токсикологии/И.М. Трахтенберг, Р.Е. Сова, В.О. Шефтель. -М.: Медицина, 1991.