Клинико-иммунологического состояния полипозного этмоидита

Автор: Тожибоев А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 9 (100), 2022 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения особенностей местного и общего клеточного иммунного ответа проводили иммунологические и цитологические исследования у 34 больных полипозным этмоидитом и у 12 практически здоровых лиц. Результаты проведенных исследований показали, что у больных с полипозным этмоидитом до операции и на 5-6 день после оперативного удаления полипов имеет место достоверное снижение количества Т- и В-лимфоцитов, функциональной активности лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови, а также гемолитической активности системы комплемента. Риноцитологические и цитологические исследования удаленных полипов выявили большое количество деструктивных эпителиальных клеток, активированных нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов, лимфоцитов и дегранулированных тучных клеток. Относительное содержание В-лимфоцитов в суспензии клеток удаленных полипов было значительно выше, чем содержание Т-лимфоцитов. Нами было выявлено также, что Т- и В-лимфоциты, а также нейтрофилы в суспензии удаленных полипов обладают повышенной функциональной активностью, что выражается в усилении бласттрансформации лимфоцитов в культуре клеток. Полученные нами результаты дают основание полагать, что в патогенезе полипообразования огромное значение может иметь нарушение регуляции общего и местного иммунитета, приводящее к локальной гиперактивации иммунокомпетентных клеток.

Полипозный этмоидит, иммунологические показатели, патогенез, иммунологические исследования, цитологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/140300640

IDR: 140300640 | УДК: 616.216.4

Текст научной статьи Клинико-иммунологического состояния полипозного этмоидита

Несмотря на множество работ по выяснению различных сторон этиологии и патогенеза, полипоз носа еще остается terra incognita для врача, ибо нет радикального лечения этого заболевания. Некоторые авторы относили полипы носа (известные еще со времен Гиппократа) к доброкачественным опухолям, однако в настоящее время их считают результатом продуктивных изменений слизистой оболочки, главным образом, решетчатого синуса, в генезе которого играют роль многие факторы: хроническое воспаление, сенсибилизация и аутоиммунные реакции [7-10]. В быту болезнь известна как "полипы носа", встречается довольно часто и составляет от 15 до 25% больных с ЛОР-патологией в поликлинике и стационаре. Нередко полипы сочетаются с кистозным фиброзом, бронхиальной астмой, повышенной чувствительностью к аспирину.

Лечение при полипах носа в основном сводится к хирургическому их удалению и восстановлению носового дыхания, однако даже при "большом радикализме" операции полипы рецидивируют снова и снова, наступает обструкция носа, требующая повторных полипотомий. Известны лица, перенесшие от 10 до 30 полипотомий, причем у некоторых промежутки между ремиссиями составляют от 3 до 5 мес. Многочисленные, дополнительно к операциям, консервативные способы влияния на этот процесс остаются малоуспешными, и это требует дальнейшего изучения этиологии, патогенеза и методов лечения.

Развитию полипов при этмоидите может способствовать:

-

1) банальное гнойное воспаление слизистой оболочки в ячейках решетчатого лабиринта. Обычно такие полипы бывают односторонними, растут медленно, после удаления могут полностью исчезнуть, период ремиссии длится года и даже десятки лет. Гистологически в тканях полипов можно наблюдать фиброзные изменения с нейтрофильными инфильтратами;

-

2) воспаление с аллергическим компонентом: образование полипов при этом практически всегда является двухсторонним, так как поражается вся система респираторной и даже обонятельной областей слизистой оболочки носа. Полипы растут более быстро, гистологически в них определяется резкий отек и элементы аллергической реакции тканей в виде эозинофильной инфильтрации, всегда рецидивируют после операции с короткими периодами ремиссии. Их удаление не всегда полностью нормализует носовое дыхание, так как остается отек слизистой оболочки;

-

3) включение в аллергическое воспаление явлений аутоиммунного процесса. Их развитие характеризуется склонностью к быстрому рецидивированию после удаления, аналогично вышеизложенному (см. пункт 2).

Наряду с отеком, эозинофильной инфильтрацией, а также тканевыми признаками аутоагрессии, в крови определяются аутоантитела к полипозным структурам. Поскольку при этой форме всегда имеет место иммунодефицит по клеточному и гуморальному типу, то он способствует развитию аутоиммунного механизма, который становится ведущим в рецидивировании полипов.

Материал и методика исследования. Под наблюдением находились 34 больных (20 мужчин и 14 женщин), в возрасте от 24 до 60

лет, с полипозным этмоидитом, объединенных общностью следующих особенностей болезни: низкая эффективность медикаментозного лечения, развитие воспалительного процесса в верхних дыхательных путях, затрудненное носовое дыхание, потеря обоняния и обильные выделения из носа. У 3 больных была выявлена сопутствующая бронхиальная астма. Контрольную группу составили 12 практически здоровых лиц.

У всех больных при поступлении и на 5-6-й день после оперативного удаления полипов изучали клеточные показатели иммунитета с использованием мононуклеарной фракции периферической крови больных. Относительное содержание Т- и В-лимфоцитов было изучено в тестах E-РОК и ЕАС-РОК. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли по способности клеток поглощать фиксированные формалином Staphylococcus aureus штамма ИНМИА 5233. Гемолитический титр комплемента в плазме крови больных определяли по 50% гемолизу эритроцитов барана в присутствии антиэритроцитарой сыворотки кролика. Функциональную активность лимфоцитов периферической крови больных определяли по реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) с использованием фитогемагглютинина (ФГА-М, Sегvа) и митогена американского локоноса (PWM, Sigma) в качестве поликлональных активаторов лимфоцитов человека. РБТЛ проводили в среде RPMI-1640 (Serva), содержащей 2 мМ - глютамина, 1 мМ пирувата натрия, 50 мкг/мл гентамицина и 5% эмбриональной телячьей сыворотки. Лимфоциты периферической крови больных в концетрации 2,5-3,5x106 в 1 мл были культивированы в присутствии 20 мг/мл ФГА-M или 10 мг/мл PWM в течение 72 ч, при 37њС [1]. По окончании инкубации клетки фиксировали смесью метанол-уксусной кислоты (3:1) и окрашивали по Романовскому-Гимзе. В микроскопических препаратах определяли относительное содержание бластных лимфоцитов.

С целью изучения местных показателей иммунитета были проведены риноцитологические, а также цитологические и иммунологические исследования с использованием удаленных хирургическим путем носовых полипов. Полипы помещали в раствор Хенкса, содержащий 80 мкг/мл гентамицина и 100 ED/мл пенициллина, разрезали на мелкие кусочки размером до 6- 7 мм и гомогенизировали в гомогенизаторе Поттера. Суспензию клеток инкубировали в присутствии 0,25% трипсина на магнитной мешалке при 37њС в течение 3 ч. После этого путем центрифугирования суспензию отмывали 3-4 раза раствором Хенкса и приготовляли цитологические препараты или проводили иммунологические исследования (определяли содержание Т- и В-лимфоцитов, активность фагоцитоза, проводили РБТЛ в культуре) вышеописанными методами.

Результаты исследования. По данным анамнеза обследованных, основные сроки их заболевания колебались в пределах 3-6 лет. Начало болезни больные связывали с острой респираторной инфекцией (17 человек), переохлаждением (3), остальные 14 больных не смогли назвать причину. Помимо жалоб на затрудненное носовое дыхание, ослабленное обоняние и на наличие отделяемого из полости носа, большинство больных отмечали также наличие аллергии на антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (в основном на аспирин). У трех больных была выявлена сопутствующая бронхиальная астма с тяжелым течением и зависимостью от гормонов и бронхолитиков.

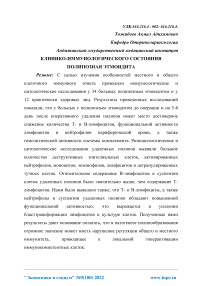

Результаты проведенных исследований по изучению клеточных показателей иммунитета у больных с полипозным этмоидитом до и после оперативного удаления носовых полипов представлены в табл. 1. Из представленных данных следует, что при поступлении больных в клинику относительное содержание периферических Т-лимфоцитов, образующих розетки с эритроцитами барана (Е-РОК), и В-лимфоцитов, образующих розетки с сенсибилизированными эритроцитами мыши (ЕАС-РОК), были достоверно снижены по сравнению с аналогичными показателями у практически здоровых лиц. К этому сроку наблюдалось также достоверное снижение показателей неспецифической резистентности организма -фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови и гемолитической активности системы комплимента.

|

Таблица 1. Показатели иммунитета у больных с полипозным этмоидитом (M m) |

|||||||

|

Группы обследованных |

Число обследованных |

Е- РОК |

ЕАС- РОК |

РБТЛ- ФГА |

РБТЛ- PWM |

ФА |

Kомплемент (СН 50 ) |

|

До операции |

34 |

36,4 8,5 |

14,4 3,1 |

49,8 7,3 |

52,1 6,3 |

75,5 8,3 |

53,8 11,4 |

|

Послеоперации |

34 |

35,5 7,7 |

15,6 3,0 |

51,2 7,0 |

48,8 6,3 |

71,7 8,3 |

51,2 10,7 |

|

Kонтроль |

12 |

49,9 4,6 |

19,6 3,2 |

62,4 4,9 |

66,7 7,2 |

89,9 4,4 |

79,8 7,4 |

|

p |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

pi |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Примечание. р - значение вероятностей при сравнении полученных данных с таковыми в группе здоровых лиц; pi - до и после лечения больных. |

|||||||

С целью изучения функциональной активности лимфоцитов периферической крови нами были проведены исследования РБТЛ в культуре лимфоцитов периферической крови больных. Результаты проведенных исследований показали, что относительное количество бластных клеток в культурах лимфоцитов, стимулированных как ФГА-M, так и PWM, было значительно снижено у больных с полипозным этмоидитом по сравнению с показателями РБТЛ у практически здоровых лиц. В то же время у больных с сопутствующей бронхиальной астмой нами было выявлено увеличение интенсивности бластной трансформации лимфоцитов, стимулированных в культуре ФГА-М или PWM

(соответственно 61,7 5,9%, и 63,6 4,3%). Следует отметить также, что при использовании обогащенной лейкоцитами плазмы крови больных с астмой в качестве клеток-мишеней при проведении РБТЛ in vitro , нами в цитологических препаратах были обнаружены тучные клетки как при стимуляции клеток ФГА-М (число тучных клеток 2,5 0,3%), так и при стимуляции клеток фиксированным штаммом S.aureus (число тучных клеток 2,78 0,4% ).

Результаты исследований по изучению клеточных показателей иммунитета, проведенных нами на 5-6-й день после оперативного удаления носовых полипов, не выявили по всем вышеуказанным параметрам достоверных отличий общего иммунитета при сравнении с исходными значениями (табл. 1) . Это может свидетельствовать о том, что оперативное вмешательство и использованый нами метод интубационого наркоза не вызывают развития послеоперационного иммунодефицита. Послеоперационный период у этих больных протекал в основном гладко и без каких-либо осложнений. Следует отметить, что ранний послеоперационный период (1-2 нед) у больных с бронхиальной астмой также протекал без астматических приступов, однако после этого наблюдалось обострение бронхиальной астмы. Иммунологические исследования у этих больных к этому сроку выявили снижение (по сравнению с исходными даными) относительного количества Т- и В-лимфоцитов, активности нейтрофилов, интенсивности РБТЛ, а также увеличение содержания тучных клеток в культурах стимулированных лейкоцитов. В связи с множественной лекарственной непереносимостью у больных с бронхиальной астмой им назначали лишь рибомунил по 1,2 мг 1 раз в сут в первые 4 дня недели с длительностью общего курса лечения до 1 мес.

Полученные нами данные о снижении клеточных показателей общего иммунитета у больных с полипозным этмоидитом согласуются с результатами, полученными другими авторами при изучении показателей гуморального и клеточного иммунитета [2-5].

Для изучения состояния местного иммунитета нами были проведены риноцитологические исследования носового отделяемого больных полипозным этмоидитом (табл. 2) . В мазках и в цитологических препаратах носового отделяемого были выявлены эпителиальные клетки с увеличенными, дегенеративными ядрами, цитоплазматическими включениями и признаками деструкции (до 12%). Количество нейтрофилов и моноцитов достигало 36 и 8% соотвественно. Были выявлены также эозинофилы, бластные лимфоциты, дегранулированные нейтрофилы и тучные клетки (12, 14, 16 и 2% соответственно). У больных бронхиальной астмой содержание тучных клеток достигало 8%. Кроме того, микробиологические исследования выявили наличие антибиотикоустойчивых штаммов S.aureus в носовом отделяемом у 10 больных.

У лиц, составляющих контрольную группу, риноцитологическими исследованиями обнаружены лишь единичные лимфоциты, нейтрофилы и эпителиальные клетки.

|

Таблица 2. Показатели местного иммунитета в суспензии клеток удаленных полипов и данные риноцитологических исследований |

||||||||||

|

Исследованны й материал |

Число больн ых |

Иммунологические и цитологические показатели (%) |

||||||||

|

нейтроф илы |

эозиноф илы |

тучн ые клет ки |

бластны е лимфоц иты |

Е- РО К |

М Е- РО К |

фагоци тоз |

РБТ Л (ФГ А М) |

РБТ Л (PW M) |

||

|

Носовое отделяемое больных до |

34 |

36 |

12 |

2-8 |

16 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

операции |

||||||||||

|

Носовое отделяемое практически здоровых |

12 |

9 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Суспензия гомогенизиров анных и обработанных трипсином удаленных полипов |

34 |

29 |

24 |

10 |

34 |

9,1 1,0 |

26, 7 5,2 |

80 (ФИ=8 ) |

78,9 6,1 |

79,7 5,9 |

Нами были проведены также цитологические и иммунологические исследования суспензии гомогенизированных и обработанных трипсином удаленных полипов. Цитологические исследования выявили большое количество эпителиальных клеток с деструктивными большими ядрами и множественными цитоплазматическими включениями, а также фибробластоподобные клетки. Обнаруживались также нормальные и деструктивные нейтрофилы, моноциты, активированные эозинофилы, тканевые базофилы (тучные клетки), лимфоциты и клетки (бластные лимфоциты), находящиеся на стадии митоза. Следует отметить также, что тучные клетки обнаруживались как в цитологических препаратах полипов больных с астмой, так и у оперированных больных без сопутствующей бронхиальной астмы (табл. 2) .

Относительное содержание B-лимфоцитов (ЕАСРОК) в суспензии клеток удаленных полипов составляло 26,7 5,2%, в то время как относительное содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) составляло лишь 9,1 1,0%. 80% нейтрофилов, выделенных из носовых полипов, имели способность поглощать фиксированные бактерии. Индекс фагоцитоза в цитоплазме нейтрофилов достигал 8 1,0. Результаты изучения РБТЛ в культуре показали высокую пролиферативную активность лимфоцитов, выделенных из суспензии носовых полипов в ответ на стимуляцию ФГА-М и PWM (78,9 6,1% и 79,7 5,9% соответственно). В культурах ФГА-М-стамулированных клеток обнаруживались также гигантские, многоядерные эпителиальные клетки, активированные моноциты, нейтрофилы и эозинофилы. Относительное содержание спонтанных бластов составляло 34,5 9,3%.

Относительное снижение количества розеткообразующих Т-лимфоцитов в суспензии полипов на фоне сильно выраженной их функциональной активности, по-видимому, объясняется потерей поверхностных рецепторов к эритроцитам барана (CD2) вследствие активации клеток in situ или вследствие ферментативной обработки полипов. Эти данные согласуются с результатами проведенных исследований, показавших, что в структуре полипов обнаруживаются, в основном, лимфоциты, имеющие поверхностные маркеры CD3, СD4, CD8 [13].

Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что наряду с понижением показателей общего иммунитета местные иммунные процессы, протекающие в эпителии полипозной ткани, характеризуются повышением функциональной активности Т- и В-лимфоцитов и интенсификацией процессов фагоцитоза.

Результаты немногочисленных исследований по изучению иммунологических механизмов полипообразования свидетельствуют о том, что при нарушениях в процессе взаимодействия бактерий (вирусов) с эпителиальными клетками слизистой оболочки околоносовых пазух происходят структурные и функциональные изменения, которые сопровождаются повышением экспрессии антигенов гистосовместимости класса 2 (HLADR) и молекул межклеточной адгезии на поверхности эпителиальных клеток, а также усилением синтеза провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухолей, интерлейкин-8, гранулоцит-моноцит-колоний - стимулирующий фактор и фактор роста эндотелиальных и эпителиальных клеток). В результате этого стимулируются процессы миграции, антигенной презентации, межклеточной кооперации иммунокомпетентных клеток, а также происходит гиперактивация нейтрофилов, эозинофилов и дегрануляция тучных клеток путем увеличения местной продукции IgE и образования иммунных комплексов [10, 11, 15, 17].

Полученные нами результаты и данные литературы дают основание полагать, что, по-видимому, наряду с известными формами общих иммунных нарушений в патогенезе полипообразования огромное значение могут иметь также местные иммунологические процессы, последовательно включающие этапы местного гиперреактивного иммунного воспаления.

Такое представление о патогенезе полипозного этмоидита требует применения соответствующих подходов к лечению больных с этим заболеванием. При лечении полипозного этмоидита, на наш взгляд, необходимо сочетание общей иммунокорригирующей терапии с одновременным использованием средств воздействия на гиперактивное воспаление, возникшее в слизистой оболочке полости носа, околоносовых пазухах и в нижележащих отделах дыхательного тракта. Для решения этой проблемы перспективным представляется местное использование иммунодепрессантов, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов, десенсибилизирующих препаратов, а также блокаторов ионных каналов лимфоидных, эпителиальных и тучных клеток.

Выводы. 1. У больных с полипозным этмоидитом отмечено снижение клеточных показателей общего иммунитета, что выразилось в подавлении функциональной активности лимфоцитов периферической крови, фагоцитарной активности нейтрофилов и гемолитической активности системы комплемента.

-

2. В патогенезе полипозного этмоидита ведущую роль играют местные иммунопатологические процессы, которые на фоне общего функционального дисбаланса иммунной системы могут приводить к развитию гиперактивного воспаления в слизистой оболочке полости носа и нижележащих отделах дыхательного тракта.

-

3. Проведение комплексного исследования местных и общих клеточных показателей иммунитета позволяет более точно охарактеризовать патогенетическое звено в иммунном дисбалансе организма с целью подбора эффективных методов медикаментозной подготовки и хирургического лечения больных полипозным этмоидитом.

Список литературы Клинико-иммунологического состояния полипозного этмоидита

- Aлексанян Ю.Т., Давтян Т.К. Иммунный ответ культивируемых лимфоцитов и получение гибридов, продуцирующих человеческие моноклональные антитела. Ереван, 1995.

- Aрефьева H.A., Бикбаева A.R, Прозоровская К.Н. Вестн оторинолар 1991; l: 14-19.

- Aрефьева H.A., Салтикова Б.Б. 9-й Всесоюзный съезд оториноларингологов. Кишинев 1988; 362-363.

- Говорун М.И., Горохов A.A-., Гофман В.Р. Рос ринол 1994; Приложение 2: 31-32.

- Портенко Г.М. Там же 27.

- Beatrice F., Aluffi P., Botomicca F. Acta oto-rhino-laryngol ltal 1994; Suppl 14: 41: 32-39.

- Bernstein J.M-., Gorfien J.,- Noble B. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 113: 6: 724-732.

- Darke-Lee A.B. Rhinology 1994; 31: l: 1-4.

- Devidson T.M., Murphy C., Mitchell M. Laringoscope 1995; 105: 354- 358.

- Ferrara A., Stortini G., Bellussi L.,- Girolamo S., Passali D. Acta otorhino-latyngol Ital 1994; 14: 6: 633-642.

- Finotto S., Dolovich J., Denburg J.A., Jordana M., Marshall J.S. Clin Exp Immunol 1994; 95: 2: 343-350.

- Hui Y., Gaffney R., Crysdale W.S. Eur Arch Otorhinolaryngol 1995; 252: 4: 191-196.

- Kanai N., Denburg J., Jordana M., Dolovich J. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: 4: 1094-1100.

- Keith P.K., Conway M., Evans S., Wong D.A., Jordana G., Pengelly D., Dolovich J. J Allergy Clin Immunol 1994; 93: 3: 567-574.

- Miller C.H., Pudiak D.R., Hatem F., Looney R.J. Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 114: 1: 51-58

- Miszke A., Sanakowska E. Otolaryngol Pol 1995; 49: 3: 225-230.

- Ohkawara Y., Lim K.G., Xing X., Nakano K., Dolovich J., Jordana M. J Clin Invest 1996; 97: 7: 1761-1766.

- Pimental J.C. Acta Med Port 1995; 8: 6: 379-384.

- Schultze-Werninghaus G. Pneumologie 1994; 48: 2: 99-102.

- Shatkin J.S-., Delsupehe K.G., Thisted R.A., Corey J.P. Otolaringol Head Neck Surg 1994; 111: 5: 553-556.

- Wardlaw A.J., Symon F.S., Walsh G.M. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 6: 1163-1171.