Клинико-инструментальный анализ выраженности психовегетативного синдрома у женщин при системной красной волчанке

Автор: Соловьва О.В., Маркова В.В., Миронов В.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 27 (160), 2009 года.

Бесплатный доступ

Частота встречаемости основных вегетативных синдромов и эмоциональных нарушений нарастала по мере увеличения длительности заболевания, обратно коррелируя со среднеквадратическим отклонением ВРС во всех группах. Среди стратегий преодоления преобладали непродуктивные и относительно продуктивные. У женщин, страдающих системной красной волчанкой (СКВ), выраженность психовегетативного синдрома нарастает по мере увеличения длительности заболевания, регистрируемые изменения носят неадаптивный характер.

Системная красная волчанка, психовегетативный синдром, копинг-стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/147152622

IDR: 147152622 | УДК: 616.5-002.524

Текст научной статьи Клинико-инструментальный анализ выраженности психовегетативного синдрома у женщин при системной красной волчанке

Введение. Аутоиммунный процесс при системной красной волчанке поражает все основные системы организма [5, 11, 12]. Закономерно, что внимание врача часто приковано к таким серьезным состояниям, как перикардит, тяжелое поражение почек и сердца, эпилептический синдром. Однако повседневная жизнь больных с СКВ насыщена болезненными ощущениями и другими проявлениями соматического дискомфорта, которые нельзя объяснить воспалительным процессом в том или ином органе [1, 8, 9]. Наша работа посвящена оценке выраженности психовегетативного синдрома у женщин, страдающих СКВ, сделана попытка клиникоинструментальной оценки адаптивности этих изменений. Основой данного исследования послужило представление о строении лимбико-ретикулярного комплекса. Данные структуры определяют функции целенаправленного поведения, настойчивость, последовательность деятельности, исполнительные функции и функции социализации [3]. В то же время данные образования обеспечивают вегетативное регулирование. Следовательно, при поражении неспецифических надсегментарных структур можно ожидать изменения во всех описанных системах. Обоснованием для деления пациенток на группы в зависимости от длительности заболевания послужили работы, в которых было доказано нарастание выраженности неврологической симптоматики при увеличении длительности заболевания [13]. Мы исходили из предположения, что неспецифические надсегментарные структуры так же, как и нервная система в целом, страдают вследствие основного патологического процесса, следовательно, возможно нарастание выраженности вегетативной дисфункции по мере увеличения длительности СКВ.

Материалы и методы. В исследование включены ПО женщин с достоверным диагнозом СКВ, согласно диагностическим критериям АКР

(1997) [16]. Как известно, СКВ страдают преимущественно женщины. Особенности течения данного заболевания в зависимости от пола изучены недостаточно [4, 14, 15]. Исключение мужчин из исследования позволило сделать выборку более гомогенной. Пациенты были разделены на группы в зависимости от длительности заболевания. В первую группу входили пациенты с дебютом заболевания и давностью его до 1 года, n 1 = 24, средний возраст 33,4 года (от 16 до 57 лет), во вторую группу входили пациенты с длительностью СКВ от 1 до 6 лет, п 2 = 27, средний возраст 32,2 года (от 16 до 56 лет), третья группа - длительность СКВ более 6 лет, п 3 = 59, средний возраст 39,8 лет (от 21 до 63 лет), таким образом, группы были сравнимы по возрасту.

Все пациенты, включенные в исследование, обследованы неврологом. Использовались следующие методики: вегетативный опросник [2], миннесотский многоаспектный личностный опросник в редакции Ф.Б. Березина, тест для выявления ко-пинг-стратегий Хайма.

Инструментальное обследование проведено при помощи метода высокоразрешающей ритмо-кардиографии на аппаратно-программном комплексе КАП-РК-01 «Микор» в стационарных условиях, с оценкой 300 интервалов, с частотой дискретизации ЭКС 1000 Гц определены показатели временного и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма [6, 10].

Корреляционный анализ проводился непараметрическим методом Спирмена, методом Кен-делла и методом Пирсона, корреляция считалась значимой на уровне не менее 0,01.

Результаты и обсуждение. Результаты анализа клинической выраженности вегетативных изменений приведены в табл. 1.

Средний балл по вегетативному опроснику в

Таблица 1

Встречаемость отдельных вегетативных синдромов и общий балл по вегетативному опроснику у женщин с разной длительностью системной красной волчанки, %

Объективизация особенностей вегетативного тонуса проводилась с помощью ритмокардиогра-фии. Были получены следующие результаты величины среднеквадратического отклонения: в первой группе 0,025 ± 0,005, во второй группе 0,028 ± ± 0,003, в третьей группе 0,029 ± 0,007. Таким образом, величина тотальной мощности вариабельности сердечного ритма была умеренно снижена во всех группах. Следовательно, особое значение приобретает не абсолютная величина данного показателя, а его сочетание с клинической картиной и корреляции с эмоциональными изменениями.

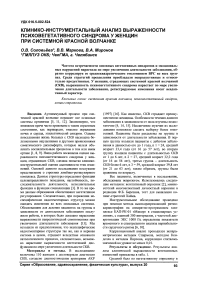

Для оценки эмоционального статуса больных был применен MMPI, полученные результаты отображены на диаграмме (см. рисунок). В первую группу входили пациенты с дебютом заболевания и давностью его до 1 года, nl = 24, средний возраст 33,4 года (от 16 до 57 лет), во вторую группу входили пациенты с длительностью СКВ от 1 до 6 лет, п2 = 27, средний возраст 32,2 года (от 16 до 56 лет), третья группа - длительность СКВ более 6 лет, пЗ = 59, средний возраст 39,8 лет (от 21 до 63 лет), таким образом, группы были сравнимы по возрасту.

Как следует из графиков, эмоциональный профиль во всех группах определялся пиками по

Шкалы MMPI

Шкалы MMPI в исследуемых возрастных группах

Соловьёва О.В., Маркова В.В., Миронов В.А.

Клинико-инструментальный анализ выраженности психовегетативного синдрома...

7-й и 8-й и в меньшей степени по 1-й шкале. Увеличение количества баллов по 7 и 8 шкале с формированием плато свидетельствует о наличии депрессии даже при невысоком уровне 2-й шкалы. В данном случае депрессивные изменения не всегда осознаются больными. Относительно большое количество баллов на 8-й шкале отражает своеобразие восприятия и логики, что может приводить к трудностям коммуникации, нарушению социализации, затруднению в реальной оценке себя и ситуации. Сочетание повышения профиля на 1-й и 7-й шкалах говорит о наличии ипохондрических тенденций - постоянного беспокойства о здоровье. Достаточно высокие баллы на 3-й и 9-й шкалах говорят о склонности к вытеснению тревоги, что делает полученные в итоге оптимистические установки неадаптивными. Таким образом, изменения эмоционального профиля во всех группах имеют противоречивые тенденции.

Для выявления адаптивности эмоциональных изменений был произведен анализ корреляций общей вариабельности ритма сердца и количества баллов по определяющим шкалам (табл. 2).

Как следует из табл. 2, модуль силы корреляций нарастал по мере увеличения давности заболевания, однако вектор в каждой группе оставался отрицательным, что говорит о неадаптивности данных эмоциональных изменений для обследованных пациенток. Этот результат представляется нам важным, так как взятые отдельно анализируемые величины не выходят за принятые нормы данных методик.

Поскольку изменения на MMPI демонстрируют конфликт внешнего и внутреннего, имеют при знаки различных механизмов эмоциональной адаптации, возникает потребность в изучении стратегий преодоления обследованных пациенток [3]. С этой целью использован тест копинг-стратегий Хайма, который позволяет проанализировать когнитивные, эмоциональные и поведенческие особенности поведения. Результаты приведены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, при анализе когнитивных стратегий можно отметить, что по мере увеличения длительности заболевания значительно уменьшается количество продуктивных и возрастает количество относительно продуктивных стратегий. Среди относительно продуктивных наиболее часто встречаются «придача смысла», «сохранение самообладания» и «религиозность».

Анализируя эмоциональные стратегии преодоления, следует отметить высокий процент продуктивных форм, однако и они уменьшаются по мере увеличения длительности СКВ. Представляет интерес тот факт, что у обследованных пациенток встречались все непродуктивные стратегии - «покорность», «подавление эмоций», «эмоциональная разрядка», «самообвинение» - кроме «агрессивности», что, возможно, отражает низкую стеничность пациенток. По частоте встречаемости во всех группах значительно преобладало «подавление эмоций».

Среди поведенческих стратегий преодоления продуктивные регистрировались значительно реже во всех группах. Все непродуктивные («активное избегание», «отступление») приблизительно равно часто встречаются во всех группах. Среди относительно продуктивных стратегий наиболее часто пациентки выбирали «обращение» и «отвлечение», вообще не были выбраны такие формы, как «кон-

Таблица 2

Кореляции среднеквадратического отклонения вариабельности сердечного ритма и количества баллов MMPI

|

Шкалы MMPI |

I группа, п = 24 |

|||||

|

Коэффициент корреляции Кенделла |

Коэффициент корреляции Спирмена |

Коэффициент корреляции Пирсона |

||||

|

Р |

Р |

Т |

Р |

Г |

Р |

|

|

1 |

-0,0821, |

0,02 |

-0,0821, |

0,02 |

-0,1287 |

0,02 |

|

3 |

-0,0423 |

0,01 |

-0,0423 |

0,01 |

-0,0664 |

0,01 |

|

6 |

-0,1109 |

0,02 |

-0,1109 |

0,02 |

-0,1734 |

0,02 |

|

7 |

-0,154 |

0,05 |

-0,154 |

0,05 |

-0,2396 |

0,05 |

|

8 |

-0,1325 |

0,05 |

-0,1325 |

0,04 |

-0,2067 |

0,05 |

|

II группа, п = 27 |

||||||

|

1 |

-0,0935 |

0,02 |

-0,0935 |

0,02 |

-0,1464 |

0,02 |

|

3 |

-0,0552 |

0,01 |

-0,0552 |

0,01 |

-0,0867 |

0,01 |

|

6 |

-0,1234 |

0,03 |

-0,1234 |

0,03 |

-0,1927 |

0,02 |

|

7 |

-0,2011 |

0,05 |

-0,2011 |

0,05 |

-0,3107 |

0,07 |

|

8 |

-0,1564 |

0,03 |

-0,1564 |

0,03 |

-0,2432 |

0,05 |

|

III группа, п = 59 |

||||||

|

1 |

-0,1352 |

0,02 |

-0,1352 |

0,02 |

-0,2108 |

0,03 |

|

3 |

-0,046 |

0,01 |

-0,046 |

0,01 |

-0,0721 |

0,01 |

|

6 |

-0,1432 |

0,03 |

-0,1432 |

0,03 |

-0,2231 |

0,02 |

|

7 |

-0,176 |

0,05 |

-0,176 |

0,05 |

-0,2744 |

0,06 |

|

8 |

-0,1504 |

0,03 |

-0,1504 |

0,03 |

-0,2341 |

0,06 |

Таблица 3

Распространенность различных стратегий преодоления у пациенток с различной длительностью системной красной волчанки, %

Таким образом, анализ стратегий преодоления у пациенток, страдающих СКВ, продемонстрировал большое количество непродуктивных и относительно продуктивных форм. Большинство изменений нарастали по мере увеличения длительности заболевания. Выбирая стратегии, пациентки отдавали предпочтения «слабым» формам, демонстрируя склонность к отрицанию проблем, страх перед их самостоятельным решением, потребность в помощи и поддержке извне. Полученные данные совпадают с изменениями эмоционального профиля MMPI. Небольшое количество продуктивных форм во всех группах подчеркивает трудность адаптации.

Заключение. В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что у пациенток с СКВ выраженность эмоциональных и вегетативных нарушений усиливается по мере увеличения длительности заболевания. Нарушения адаптации в эмоциональной сфере закономерно сопровождаются трудностями социализации.

Список литературы Клинико-инструментальный анализ выраженности психовегетативного синдрома у женщин при системной красной волчанке

- Варианты психических нарушений у больных системной красной волчанкой/Т.А. Лисицина,Д.Ю. Вельтищев, О.Ф. Серавина, Е.Л. Насонов//Научно-практическая ревматология. -2008. -№4. -С. 21-27. 2.

- Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика/под ред. A.M. Вейна. -М.: Медицинское информационное агентство, 1998. -752 с.

- Дюкова, Г.М. Психосоциальные факторы и болезнь. Избранные лекции по неврологии/Г.М. Дюкова; под ред. В.Л. Голубева. -М., 2006. -С. 623.

- Калашникова, Л.А. Неврология антифосфолипидного синдрома/Л.А. Калашникова. -М.: Медицина, 2003. -С. 158-219.

- Клинические рекомендации. Ревматология/под ред. Е.Л. Насонова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. -С. 141-167.

- Клиническое значение оценки вариабельности ритма сердца. «Сердце»/С.Ф. Соколов, Т.А. Малкина//Журнал для практикующих врачей. -Т. 1, №2(2). -2002. -С. 72-75.

- Клиническое значение оценки вариабельности ритма сердца у больных системной красной волчанкой/Д.С. Новикова, Т.В. Попкова, Т.А. Панафидина//Тер. архив. -2008. -№9.-С. 68-72.

- Иллариошкин, Т.Н. Ранние (додиментные) формы когнитивных расстройств/Т.Н. Иллариошкин//Consilium medicum. -Т. 9, № 2. -2004. -С. 107-111.

- Мачерет, Е.Л. Методы диагностики вегетативной дисфункции. Избранные лекции/Е.Л. Мачерет, Н.К Марушко, А.В. Писарук//Украинский медицинский журнал. -№2 (16).-2000. -С. 89-95. 10.

- Миронова, Т.Ф. Вариабельность сердечного ритма при ишемической болезни сердца/Т. Ф. Миронова, В.А. Миронов. -Челябинск: Репкол, 2008. -С. 4-58. 11.

- Насонова, В.А. Системная красная волчанка/В.А. Насонова. -М.: Медицина, 1972. 12.

- Сигидин, Я.А. Диффузные болезни соединительной ткани/Я.А. Сигидин, Н.Г. Гусева, М.М. Иванова. -М.: Медицина, 2004. -С. 253-303.

- Спирин, Н.Н. Нейромоторный аппарат, вегетативная нервная система и неспецифические структуры головного мозга при системных васкулитах: автореф. дис.... д-ра мед. наук/Н.Н. Спирин. -Ярославль, 1994.

- Neuropsychiatric syndromes in lupus/R.L. Brey, S.L. Holliday, A.R. Saklad et al.//Neurology.-2002. -V. 58. -P. 1214-1220.

- The cortical generators of the contingent negative variation in humans: a study with subdural electrodes/T. Hamano, H.O. Lubers, A. Ikeda et al.//Electroencephalogs Clin Neurophysiol. -1997. -V. 104.-P. 257-268. 16.

- Hochberg, M.C. Updating the American College of Rheumatologi revised criteria for the classification of systemic lupus erythematotosus/M.C. Hochberg//Arthr. Rheum. -1997. -V. 40. -P. 1725.