Клинико-экспериментальное обоснование декомпрессивной фасциотомии в комплексном лечении больных с межмышечной флегмоной бедра

Автор: Кушнарв А.Н., Зайцев П.П., Татьянченко В.К., Эдилов А.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Гнойная хирургия

Статья в выпуске: 1 (91), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вопросы обоснования декомпрессивной фасциотомии у больных флегмоной бедра, на фоне компартмент-синдрома остаются недостаточно раскрытыми.Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения межмышечной флегмоны бедра за счёт использования технологии диагностики и лечения острой тканевой гипертензии (компартмент-синдрома).Материалы и методы. Экспериментальное, патоморфологическое исследование включало 24 препарата фасциальных структур области бедра, а также препаратов от пациентов с межмышечной флегмоной бедра (МФБ), взятых при операции. Проведены биомеханические исследования по методике Татьянченко В.К. (патент РФ №2271740). Перспективный этап работы выполнен в форме сравнительного когортного исследования, в которое было включено 65 пациентов с МФБ.Результаты и обсуждение. При лечении пациентов с флегмоной бедра при нормальных значениях тканевого давления (8-10 мм рт. ст.) значительно (в 1,9 раза) уменьшились ранние послеоперационные осложнения и полностью купировался болевой синдром (по шкале Хабирова А.Ф.) на 14-й день. В контрольной группе у 56,3 % болевой синдром сохранялся через 6 месяцев после операции, что было связано с формированием болевых триггерных зон.Выводы. Разработанный алгоритм лечения позволил у больных I группы (n=33) исключить неудовлетворительные результаты лечения на 100 %, добиться хороших результатов в 91,7 % в сравнении с 54,8 %, что говорит о значимости разработанной технологии лечебно-диагностического алгоритма (патент РФ № 2826879).

Межмышечная флегмона, тканевое давление, компартмент-синдром, миофасциальная дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/142244662

IDR: 142244662 | УДК: 617.379.-002.3 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-1-114-121

Текст научной статьи Клинико-экспериментальное обоснование декомпрессивной фасциотомии в комплексном лечении больных с межмышечной флегмоной бедра

Гнойные заболевания мягких тканей и, в частности межмышечные флегмоны, на протяжении десятилетий продолжают оставаться одной из распространенных патологий. В соответствии с обобщенными данными статистики около 25–34 % конечного фонда отделений гнойной хирургии, приходится на пациентов с этой патологией [1, 2]. При этом больные с межмышечной флегмоной области бедра (МФБ) составляют около 45 %. Более чем в 30–40 % случаев МФБ ассоциирована с выраженным снижением качества жизни, стойкой утратой трудоспособности инвалидизации пациентов, что обусловливает медико-социальную значимость и экономическая бремя данной проблемы [3, 4, 5]. Значительную роль в осложнении течения МФБ играет острая тканевая гипертензия, приводящая к развитию компартмент-синдрома в условиях развитие гнойного процесса. Среди способов лечения острой тканевой гипертензии (компартмент-синдрома) в комплексном лечении межмышечных флегмон патогенетически обоснованным и эффективным является декомпрессивная фасциотомия [6, 7, 8, 9, 10].

Несмотря на довольно детальное изложение в клинических рекомендациях раздела, посвященного хирургическому лечению гнойно-воспалительных процессов мягких тканей, лечение острой тканевой гипертензии, как патогенетического звена межмышечной флегмоны, остается актуальной и нерешенной в полной мере проблемой гнойной хирургии

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения межмышечной флегмоны бедра за счёт использования технологии диагностики и лечения острой тканевой гипертензии (компартмент-синдрома).

Материалы и методы. Дизайн проведённого исследования включал два этапа: ретроспективный – экспериментальный и проспективный – клинический. Экспериментальное, па- томорфологическое исследование включало 24 препарата фасциальных структур области бедра, а также препаратов от пациентов с МФБ, взятых при операции. Проведены биомеханические исследования по методике Татьянченко В.К. (патент РФ № 2271740) [11] на стенде НБС-500 (государственный реестр № 16540–97) с помощью датчика силы Scaina ZF-500 (Франции). Были определены предел прочности (б) и модуль упругости (Е). Расчёты этих параметров проводили по формулам: δ=Р/F, Е=δ/е, где е=ΔL/L, где Р – нагрузка на образец исследования; F – площадь поперечного сечения образца; L – длина образца; ΔL – абсолютное удлинение; е – продольная деформация.

Нами в экспериментальных условиях разработан и в клинике применен «Способ выбора тактики лечения острой тканевой гипертензии у больных с межмышечной флегмоной бедра» (патент РФ № 2826879) [12]. Способ предусматривает инструментальные исследования тканевого давления в пораженной и здоровой областей бедра. Исследование проводили с помощью монитора «Stryker» (США). В трёх целевых мышцах, у которых установлены самые высокие параметры предела прочности и модуля упругости фасциальных структур (прямая мышца бедра, большая приводящая и напрягатель широкой фасции бедра) измеряли показатель тканевого давления. Затем вычисляли разницу (R) суммы этих величин. При значении R1 от 10 до 15 мм рт. ст. проводили консервативную терапию острый тканевой гипертензии (ОТГ). При значении R2 от 15 до 25 мм рт. ст. выполняли Z-образную фасциотомию области одной из целевых мышц бедра (прямая большая приводящая или напрягатель широкой фасции) на стороне флегмоны. При значении R3 от 25 мм рт. ст. и выше выполняли Z-образную фасциотомию всех целевых мышц бедра (прямая, большая приводящая и напрягатель широкой фасции бедра) независимо от места локализации флегмоны. Длина каждого из разрезов, составляющих букву «Z» составляет по 4 см.

Перспективный этап работы выполнен в форме сравнительного когортного исследования, в которое было включено 65 пациентов с МФБ, находящихся на лечении в отделении гнойной хирургии ГБУ РО ГБСМП г.Ростова-на-Дону и хирургическом отделении ГБУ РО «ЦГБ» г. Батайска. В период с 2017 по 2024 гг. включительно. В исследование были включены пациенты со следующими критериями: МФБ в стадии гнойного воспаления (L03.1), не имеющих хронической патологии и онкологических заболеваний со стороны костно-мышечной системы нижней конечности, сахарного диабета и старше 18 лет. Все пациенты на предоперационном этапе и после операции прошли исследование ТД, путём его мониторинга, а также в соответствии с диагностическим протоколом и стандартом оказания специализированной медицинской помощи при гнойной патологии. Исследование проведено в двух группах больных по типу «случай-контроль». В основную группу – «случай» вошли 33 пациента у которых хирургическое лечение МФБ было дополнено декомпрессивной фасциотомией по разработанной технологии. Группу «контроль» составили 32 больных, оперированных по поводу МФБ, путём её вскрытия и дренирования. Все демографические, клинические и лабораторные данные для статистического анализа были получены из «карты больного». Статистический анализ данных проведён с использованием программы iBM SPSS «Статистика-23». При нормальном распределении пациентов статистическую значимость оценивали по t-критерию. В отсутствие нормального распределения данных использованы не параметрические критерии Уилкинсона, Манна-Уитни (И-критерий), хи-квадрат Пирсона для сравнения независимых переменных. Различия между параметрами считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты биомеханического исследования

Нами исследованы предел прочности и модуль упругости нативных препаратов фасциально-мышечных структур передней, задней и внутренней областей бедра. Установлено, что все предпосылки к развитию острой тканевой гипертензии имеются в трёх целевых мышцах: прямая, большая приводящая и напрягатель широкой фасция бедра. Сравнительная оценка показателей нативных препаратов и препаратов от пациентов с МФБ (срок заболевания от 5 до 7 дней) представлена в таблице 1.

По итогам сравнительного анализа выявлено повышение биомеханических параметров фасции от пациентов с МФБ острой тканевой гипертензии, со сроком заболевания от 5 до 7 дней. Так предел прочности повысился на 1,6 раза, а модуль упругости в 1,9 раза, что служит показанием для выполнения декомпрессивной фасциотомии.

Результаты клинического исследования. В работу были включены 65 пациентов с МФБ в возрасте от 18 до 70 лет. Согласно возрастной классификации (ВОЗ, 2004) больных юношеского возраста (16–20 лет) было – 5,6 %, первого зрелого (21–35 лет) – 17,8 %, второго зрелого (36 – 60 лет) – 63,4

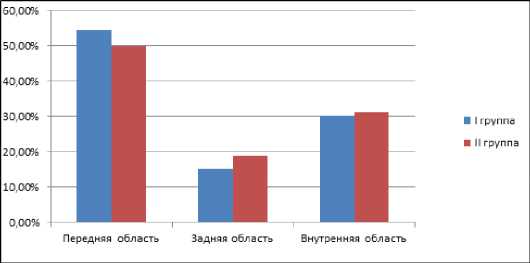

%, пожилого возраста (61 – 70 лет) – 13,2 %. Средний возраст составил 52,6±1,2 лет. Длительность заболевания в двух группах составила от 3 до 7 суток: у 67,2 %. Распределение больных по локализации МФБ представлено на рисунке 1.

Таблица 1

Сравнительная оценка биомеханических параметров целевых структур мышц бедра

Table 1

Comparative assessment of biomechanical parameters of target structures of the thigh muscles

Рис. 1. Распределение больных по локализации МФБ

Fig. 1. Distribution of patients by localization of MFP

Из представленного на рисунке 1 материала следует, что наиболее частой локализацией МФБ в обеих клинических группах была передняя область бедра (54,6 % и 50,0 %). Согласно анамнестическим данным, причины возникновения МФБ были следующие (таблица 2).

Таблица 2

Этиологические факторы возникновения межмышечной флегмоны бедра

Table 2

Etiological factors of occurrence of intermuscular phlegmon of the thigh

|

Этиологический фактор / Etiological factor |

Абс./ Abs. |

% |

|

Воспалительный фактор/ Inflammatory factor |

5 |

7,7 % |

|

Посттравматический фактор / Post-traumatic factor:

|

58 |

89,2 % |

|

Причина не известна / Cause unknown |

2 |

3,1 % |

|

Итого / Total |

65 |

100 % |

Таким образом наиболее частой причиной (89,2 %) возникновения МФБ был посттравматический фактор.

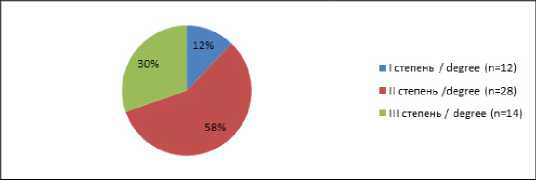

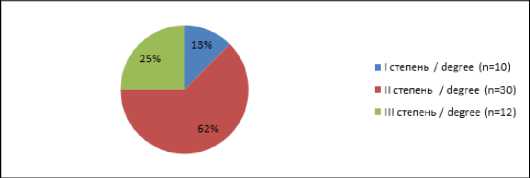

По тяжести течения патологического процесса все больные I и II групп были сгруппированы согласно индивидуальной оценочной шкалы (таблица 3).

Распределение больных по бальной системе согласно показателям индивидуальной оценочной шкалы показано на рисунке 2 и рисунке 3.

Рис. 2. Распределение пациентов I клинической группы согласно показателям индивидуальной шкалы

Fig. 2. Distribution of patients in clinical group I according to the individual scale indicators

Рис. 3. Распределение пациентов II клинической группы согласно показателям индивидуальной шкалы

Fig. 3. Distribution of patients in the second clinical group according to the individual scale indicators

Таблица 3

Алгоритма тяжести течения патологического процесса

Table 3

Algorithm of severity of the pathological process

|

Критерии/Criteria |

Бальная оценка |

|||

|

0 баллов /score |

1 балл /score |

2 балла /score |

3 балла /score |

|

|

1. Возрастная групп / Age group |

– |

<30 лет / age |

От 30 до 50 лет / age |

>50 лет / age |

|

2. Длительность заболевания (до госпитализации) / Duration of the disease (before hospitalization) |

– |

До 5 суток / day |

От 5 до 7 суток / day |

Свыше 7 суток / day |

|

3. Интенсивность боли (по шкале Хабирова Ф.А.) / Pain intensity (according to the Khabirov F.A. scale) |

– |

Умеренная / Moderate (2–3 балла/score) |

Сильная / Strong (4–5 баллов /score) |

Очень сильная / Very strong (Свыше 5 баллов/score) |

|

4. Наличие дисфункции в области мышцы на стороне флегмоны / Presence of dysfunction in the muscle area on the side of the phlegmon |

Болезненность при активных движениях / Pain during active movements |

Ограничение функции из-за болевого синдрома или отеке мягких тканей / Limitation of function due to pain or soft tissue swelling |

Отсутствие функции из-за боли и отека мягких тканей / Lack of function due to pain and swelling of soft tissues |

|

Продолжение Таблицы 3

|

5. Уровень гипертермии / Hyperthermia level |

– |

До 37,5С |

До 38,5С |

От 38,5С и выше |

|

6. Воспалительная реакция крови / Inflammatory reaction of the blood |

Лейкоцитоз > 10х109/л c палочноядерным сдвигом влево >10% / Leukocytosis > 10x109/l with a band shift to the left >10% |

Лейкоцитоз >15 % / Leukocytosis >15% |

Лейкоцитоз в кроки незрелые клеточные формы / Leukocytosis in the blood immature cellular forms |

|

|

7. Уровень ЛИИ / LII level |

– |

От 2,51 до 3,0 |

От 3,01 до 4,5 |

Более 4,5 |

|

8. Признаки ССВР / Signs of SIRS |

– |

До 1 |

2–3 |

Более 3 |

|

9. УЗИ / Ultrasound |

Локализованный жидкостный очаг (площадь 2–3 см) / Localized fluid focus (area 2–3 cm) |

Наличие скопления жидкости на площади от 3 до 4 см / The presence of fluid accumulation on an area of 3 to 4 cm |

Наличие жидкости на площади более 4 см, изменения локального кровотока при допплерографии / Presence of fluid over an area of more than 4 cm, changes in local blood flow during Doppler ultrasound |

|

|

10. Величина ТД (тканевое давление) / TP value (tissue pressure) |

Менее 10 мм рт.ст. / mm Hg |

От 10 до 15 мм рт. ст. / mm Hg |

От 15 до 25 мм рт. ст. / mm Hg |

Свыше 25 мм рт. ст. / mm Hg |

|

11. Величина амплитуды биопотенциалов жевательной мышцы на стороне операции / Amplitude of biopotentials of the masticatory muscle on the side of the operation |

От 300 до 250 мкв / mkv |

От 250 до 200 мкв / mkv |

Менее 200 мкв / mkv |

Согласно индивидуальной оценочной шкалы у больных I клинической группы проводили лечение ОТГ и КС до операции согласно патенту РФ № 2271740. Так при I степени (12,1 %) был проведён курс консервативной терапии. Назначили внутривенное введение препарата Цито-Maк 0,25 % – 4 мл. Мониторинг ТД показал, что этих больных ТД через 10 – 12 часов достигало уровня физиологической нормы (8–10 мм рт. ст.). При II степени (57,6 % больных) была выполнена декомпрессивная фасциотомия в области фасциального футляра одной из целевых мышц на стороне МФБ. У 30,3 % больных при III степени по балльной шкале декомпрессивная фасциотомия была выполнена в области всех трёх целевых мышц бедра, независимо от уровня локализации гнойного очага.

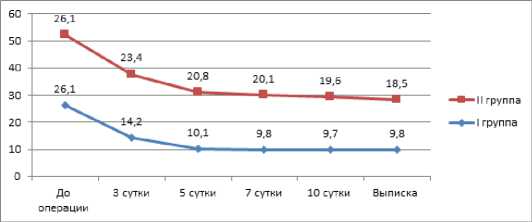

Динамика изменения ТД в ранние сроки послеоперационного периода после декомпрессивной фасциотомии представлена на рисунке 4.

Таким образом у больных I группы течение послеоперационного периода начиная с 3–5 суток проходило на фоне физиологической нормы ТД (8–10 мм рт. ст.). У больных II группы заживление послеоперационной раны проходило на фоне тканевой гипертензии (19,8±1,1 мм рт. ст.).

Рис. 4. Сравнительная оценка показателей ТД у больных I и II групп в разные сроки послеоперационного периода

Fig. 4. Comparative assessment of TP indicators in patients of groups I and II at different times of the postoperative period

После вскрытия очага гнойного воспаления и санации раны всем больным проводили ультразвуковую кавитацию (среднечастотная) в 0,05 % растворе хлоргексидина. С 3 суток повязку с мазью Левомеколь, а с 5 суток использование раневого покрытия Атрауман АГ. При получении результатов бактериологического исследования больным назначали этиотропную антибиотикотерапию продолжительностью 7,12±1,01 дня. По показателям бактериологического и цитологического исследований чаще (64 %) назначали Цефатоксим.

В 26 % назначали комбинацию его с Метронидазолом или (10%) с Диоксидином.

Из представленного в таблице 4 материала явствует, что у больных I группы лечения гнойной раны после вскрытия флегмоны на фоне нормальных показателей ТД, все показатели течения раневого процесса имели более положительную динамику (в среднем на 37,5 %).

Таблица 4

Показатели течения раневого процесса у больных I и II групп (в днях)

Table 4

Indicators of the course of the wound process in patients of groups I and II (in days)

|

№ п/п |

Показатель / Indicator |

Клиническая группа / Clinical group |

Индекс ускорения / Acceleration index |

||

|

I (n=33) |

II (n=32) |

Абс. / Abs. |

Отн. / Rel. (%) |

||

|

1. |

Выраженность отека мягких тканей в зоне операции / Severity of soft tissue edema in the surgical area |

4,3±0,1 |

7,4±0,1 |

3,1±0,1 |

44,2 % |

|

2. |

Наличие гематомы / Presence of hematoma |

3,4±0,1 |

6,5±0,1 |

3,2±0,2 |

53,9 % |

|

3. |

Рассасывание инфильтрата / Resorption of infiltrate |

5,0±0,1 |

7,3±0,2 |

2,6±0,1 |

32,8 % |

|

4. |

Очищение раны / Wound cleansing |

5,4±0,2 |

7,9±0,1 |

2,9±0,1 |

34,2 % |

|

5. |

Завершение грануляционного процесса / Completion of granulation process |

8,3±0,1 |

10,5±0,3 |

2,5±0,2 |

30,6 % |

|

6. |

Эпителизация раны / Epitheli-alization of the wound |

12,4±0,2 |

15,2±0,1 |

3,9±0,1 |

29,2 % |

|

Примечание / Note |

р<0,05 при сравнении исследуемых групп, статистически достоверно / p<0.05 when comparing the study groups, statistically significant |

||||

Об отсутствии тканевой гипертензии на фоне проводимой медикаментозной терапии по шкале Хабирова Ф.А. у 87,9 % больных I группы индекс выраженности миофасциального болевого синдрома на 7 сутки после операции был ниже на 5 баллов, а у 93,7 % больных II группы выше 5 баллов.

Согласно клиническим рекомендациям, эффективность лечения оценивали по непосредственным (на момент выписки из стационара) и отдалённым (через 6 месяцев) результатам.

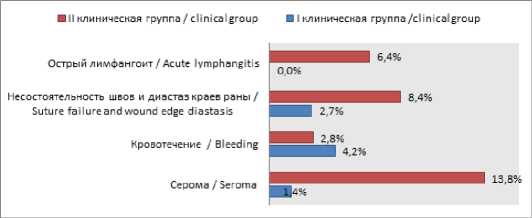

Разработанная тактика лечения пациентов с межмышечной флегмоной нижней конечности позволила существенно сократить количество осложнений в раннем послеоперационном периоде (рис. 5).

Рис. 5. Структура ранних послеоперационных осложнений исследуемых I и II клинических групп

Fig. 5. Structure of early postoperative complications in the studied clinical groups I and II

Число ранних послеоперационных осложнений у больных I группы составило 8,3 % (n=6), тогда как во II группе осложнений было в 2,8 раза больше (27,4 %). Отдаленные результаты лечения оценивали по следующим параметрам:

-

• хороший результат лечения, при котором восстановлена функциональная активность мышц верхней конечности на стороне операции, отсутствовал болевой синдром, триггерные зоны, и гипертрофические рубцы. Высокая степень качества жизни;

-

• удовлетворительными считали результаты, при наличии I–II степеней тканевой гипертензии (ТД до 15 мм рт. ст.), единичных триггерных зон, функция мышц бедра на стороне операции была снижена от 30 % до 50 %. Качество жизни больного было снижено до 30 %. Отмечался гипертрофический рубец в области зоны операции шириной до 1,0 см;

-

• неудовлетворительными считали результат лечения, при котором диагностировали тканевую гипертензию III степени (выше 15 мм рт. ст.), функция мышц бедра на стороне операции снижена более чем на 50 %, качество жизни снижено более чем на 30 %, наличие постоянных триггерных зон на стороне операции, гипертрофический рубец, более 1 см в ширине.

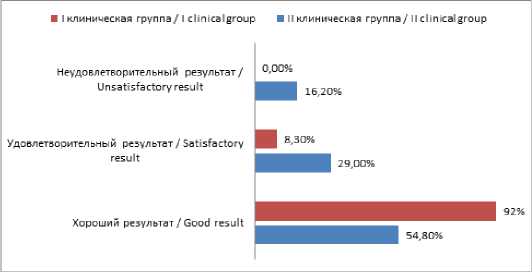

Результаты лечения пациентов обеих клинических групп представлены виде диаграммы (рис. 6).

Из представлено материала следует, что у больных I группы количество хороших результатов было в 1,9 раза больше, чем во

II группе. Количество удовлетворительных результатов лечения снизилось в 3,5 раза, при отсутствии неудовлетворительных результатов (во II группе – 16,2 %).

Рис. 6. Результаты лечения исследуемых I и II клинических групп

Fig. 6. Results of treatment of the studied clinical groups I and II

Исследуемые пациенты, входящие во II клиническую группу, сохраняли тканевую гипертензию и в отдаленном периоде, это проявлялось результатами проведения манометрии, и субъективных ощущениях пациентов (боли тянущего и пекущего характера в ходе нагрузок, триггерные зоны).

При лечении пациентов с флегмоной бедра при нормальных значениях тканевого давления (8–10 мм рт. ст.) значительно (в 1,9 раза) уменьшились ранние послеоперационные осложнения и полностью купировался болевой синдром (по шкале Хабирова А.Ф.) на 14-й день. В контрольной группе у 56,3 % болевой синдром сохранялся через 6 месяцев после операции, что было связано с формированием болевых триггерных зон.

Выводы

Полученные результаты показывают, что проведенная декомпрессивная фасциотомия у пациентов с межмышечной флегмоной бедра и остром тканевом гипертензионном синдроме при II, и особенно, при III степенях его развития не устраняет морфологический компонент тканевой гипертензии, но помогает существенно избежать грубых изменений и получить высокий процент хороших результатов лечения. Разработанный алгоритм лечения позволил у больных I группы (n=33) исключить неудовлетворительные результаты лечения на 100 %, добиться хороших результатов в 91,7 % в сравнении с 54,8 %, что говорит о значимости разработанной технологии лечебно-диагностического алгоритма (патент РФ № 2826879).