Клинико-эпидемиологическая характеристика и результаты лечения детей с рабдомиосаркомами по протоколу CWS-96

Автор: Теплых Е.В., Жуковская Е.В., Зуб Н.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 19 (195), 2010 года.

Бесплатный доступ

За 12,5 лет проанализировано 84 пациента с рабдомиосаркомами, включая возрастно-половые особенности, локализацию, гистологический вариант и стадию заболевания. Изучены эпидемиологические показатели на примере пациентов Челябинской области. Заболеваемость и распространенность составили 0,25 и 1,2 на 100 тысяч детского населения соответственно. Проанализированы результаты лечения детей по протоколу CWS-96 за указанный период времени. Общая выживаемость составила 0,76 ± 0,06, бессобытийная выживаемость составила 0,56 ± 0,07.

Рабдомиосаркома, заболеваемость, распространенность, протокол cws-96, выживаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/147152706

IDR: 147152706 | УДК: 616-053.2/.5-006.6

Текст краткого сообщения Клинико-эпидемиологическая характеристика и результаты лечения детей с рабдомиосаркомами по протоколу CWS-96

Введение. Саркомы мягких тканей составляют 8 % всех злокачественных солидных опухолей у детей, из них наиболее распространенным видом является рабдомиосаркома. Последняя наиболее часто встречается у детей до 5 лет и в период их полового созревания. Это новообразование обычно возникает в области головы и шеи (35 %), на конечностях (25 %), в органах мочеполовой системы (20 %), реже на туловище (10 %) и других зонах (10 %) [1,5].

Для лечения рабдомиосарком у детей с учетом возрастных особенностей применяются все существующие современные методы терапии злокачественных опухолей: хирургический, лучевой и лекарственный [3].

Цель исследования: Изучить результаты программного лечения рабдомиосарком у детей по протоколу CWS-96.

Материалы и методы. Объектом исследования стали пациенты с первично установленным диагнозом рабдомиосаркомы, получавшие лечение по протоколу CWS-96 на базе отделений онкологии и онкогематологии Российской детской клинической больницы (РДКБ) и онкогематологического центра Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОГЦ). Ретроспективно проанализированы данные за период с 01.09.1995 по 01.03.2008 гг.

Обследование больного включало подробный клинический осмотр, клинические и биохимические анализы крови, пункцию костного мозга, рентгенографию грудной клетки, УЗИ брюшной полости, компьютерную или магнитно-резонансную томографию, сцинтиграфию костной системы с радиоактивным технецием, по показаниям исследование ликвора, сцинтиграфию мягких тканей с радиоактивным галлием.

Основополагающим для верификации диагноза являлось изучение субстрата опухоли, полученного преимущественно при пункционной или открытой биопсии новообразования, в ходе цитологического и гистологического исследований.

Грубые интенсивные показатели заболеваемости и распространенности рассчитывались на 100 тысяч детского населения соответствующего пола и возраста.

Обработка всех данных проводилась с помощью компьютерных программ Excel и Statistica 6.0 for Windows 98.

Результаты исследования. За период с 01.09.1995 г. по 01.03.2008 г. с установленным впервые диагнозом рабдомиосаркомы на базе отделений онкологии и онкогематологии РДКБ (г. Москва) и ЧОГЦ (г. Челябинск) пролечено 84 пациента. Среди анализируемых больных было 39 мальчиков и 45 девочек, соотношение М : Ж составило 1 : 1,2. Возраст пациентов был от 0 до 16 лет, медиана возраста составила 5,3 лет (табл. 1).

Во всех возрастных группах чаще встречался эмбриональный вариант рабдомиосаркомы, в то время как плеоморфная рабдомиосаркома наблюдалась только в старшей возрастной группе.

Девочки преобладали во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы от 10 до 15 лет, где превалировали мальчики (табл. 2).

Рабдомиосаркома чаще диагностировалась в возрасте от 1 до 4 лет. Дети до 1 года составили 13 % от общего числа больных с рабдомиосаркомами.

Заболеваемость и распространенность рабдомиосарком в связи с территориальной разрозненностью больных, включенных в исследование, были рассмотрены на примере детской популяции Челябинской области.

Таблица 1

Распределение детей с рабдомиосаркомами по возрасту

|

Вариант рабдомиосаркомы |

Возраст, годы |

||||||||||

|

До1 |

1-4 |

5-9 |

10-15 |

Всего |

|||||||

|

п |

% |

п |

% |

п |

% |

п |

% |

п |

% |

м |

|

|

Эмбриональная |

8 |

73 |

25 |

69 |

19 |

83 |

9 |

64 |

61 |

72,6 |

3,9 |

|

Альвеолярная |

3 |

27 |

7 |

19 |

4 |

17 |

3 |

22 |

17 |

20,2 |

4,1 |

|

Плеоморфная |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

14 |

2 |

2,4 |

12,0 |

|

Смешанный |

0 |

0 |

2 |

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

2,4 |

3,4 |

|

Недифференцированный |

0 |

0 |

2 |

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

2,4 |

3,1 |

|

Всего |

и |

100 |

36 |

100 |

23 |

100 |

14 |

100 |

84 |

100 |

5,3 |

Примечание. М - медиана возраста детей.

Таблица 2

Распределение детей с рабдомиосаркомами по полу и возрасту

|

Пол |

Возраст, годы |

||||||||||

|

До1 |

1-4 |

5-9 |

10-15 |

Всего |

|||||||

|

п |

% |

п |

% |

п |

% |

п |

% |

п |

% |

М |

|

|

Мужской |

5 |

45 |

17 |

47 |

9 |

39 |

8 |

57 |

39 |

46 |

5,2 |

|

Женский |

6 |

55 |

19 |

53 |

14 |

61 |

6 |

43 |

45 |

54 |

5,4 |

|

Всего |

И |

100 |

36 |

100 |

23 |

100 |

14 |

100 |

84 |

100 |

5,3 |

Примечание. М - медиана возраста детей.

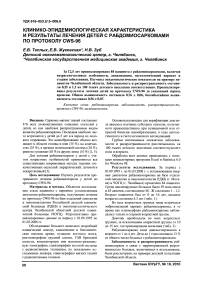

За данный период в ЧОГЦ было пролечено 22 пациента с рабдомиосаркомами. За 12,5 лет показатель заболеваемости варьировал от 0 до 0,75 на 100 тысяч детского населения и составил в среднем 0,25. Общий тренд заболеваемости рабдомиосаркомами умеренно положительный, что отражает незначительный рост заболеваемости за изучаемый период (рис. 1).

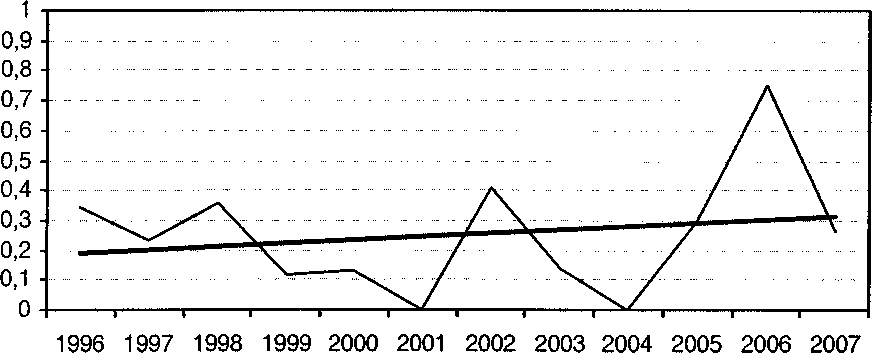

Распространенность рабдомиосарком в детской популяции Челябинской области за указанный период выросла с 0,11 до 2,66 на 100 тысяч детского населения, что связано со значительным увеличением числа реконвалесцентов. В среднем показатель распространенности составил 1,2 на 100 тысяч детского населения (рис. 2). Общий тренд распространенности рабдомиосарком положительный и практически повторяет график.

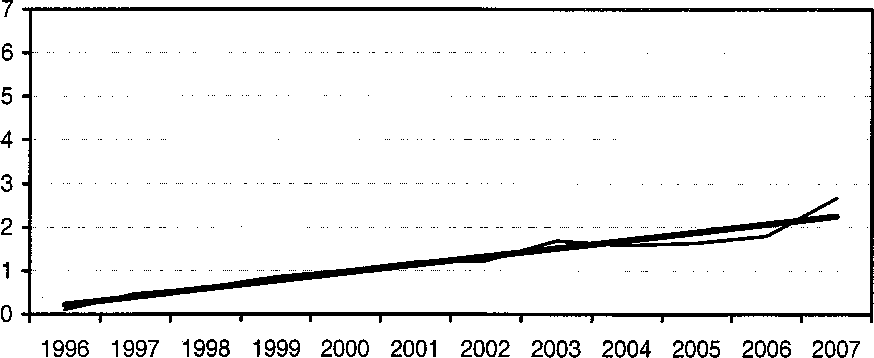

Варианты рабдомиосарком, определенные на основании морфологического и гистологического анализа по количеству случаев, распределились следующим образом: эмбриональная рабдомиосаркома -61 (72,6 %), из них ботриоидный тип -4 (6,6 %); альвеолярная рабдомиосаркома - 17 (20,2 %), плеоморфная рабдомиосаркома - 2 (2,4 %), смешанный вариант рабдомиосаркомы - 2 (2,4 %), в двух случаях не удалось установить вариант рабдомиосаркомы (недифференцируемые рабдомиосаркомы) - 2 (2,4 %) (рис. 3).

Клиническая картина рабдомиосарком определялась локализацией опухоли. Чаще всего рабдомиосаркомы локализовались в области головы и шеи (46 пациентов - 54,8 %), при этом наиболее часто поражались орбита и лор-органы. Рабдомиосаркома орбиты составила треть случаев от всех рабдомиосарком области головы и шеи. В области туловища и конечностей рабдомиосаркома наблюдалась в 16,6 % случаев, причем нижние конечности поражались в 2,6 раз чаще, чем верхние (табл. 3).

----Заболеваемость рабдом иосарком ам и

-——-Линейный (Заболеваемость рабдомиосаркомами)

Рис. 1. Заболеваемость рабдомиосаркомами в детской популяции Челябинской области в 1996-2007 гг.

----Распространенность рабдомиосарком

1 Линейный

(Распространенность рабдомиосарком)

Рис. 2. Распространенность рабдомиосарком в детской популяции Челябинской области в 1996-2007 гг.

2,4% 2,4% 2,4%

-

■ эмбриональная

0 альвеолярная

Е плеоморфная

D смешанная

-

■ недифференцируемая

Рис. 3. Структура морфологических вариантов рабдомиосарком

Эмбриональная рабдомиосаркома чаще определялась в области головы и шеи (39 больных - 64 %), из них 13 случаев в области орбиты, 19 случаев -параменингиально, вне орбиты и 7 случаев - непа-раменингиально. Альвеолярная рабдомиосаркома одинаково часто наблюдалась в области голова-шея и туловища и конечностей (по 6 случаев). Плеоморфная рабдомиосаркома наблюдалась исключительно в области конечностей - 2 пациента. Недифференцируемые варианты локализовались по 1 случаю в области голова-шея и конечностей. Смешанные варианты определялись в области грудной клетки - 2 больных. Что касается прочих локализаций, рабдомиосаркомы определялись в грудной полости - 7 пациентов, брюшной полости - 4 пациента, малом тазу - 4 пациента, забрюшинном пространстве - 1 пациент.

По стадии заболевания пациенты распредели лись следующим образом: I стадия заболевания зарегистрирована в 5 случаях (5,9 %), II стадия - в 11 случаях (13,1 %), Ш стадия - в 49 случаях (58,4 %). 19 больных (22,6 %) имели IV стадию болезни. У четырех пациентов отмечалось метастатическое поражение костного мозга, у трех - поражение легких, один пациент имел поражение ЦНС и отдаленных лимфоузлов, один - поражение костной системы, в одиннадцати случаях имело место метастатическое поражение отдаленных лимфоузлов. В 81 % случаев (68 пациентов) пациенты имели III и IV стадии заболевания.

В исследуемой группе по протоколу CWS-96 было пролечено 53 пациента. Пациенты в зависимости от стратификации на группы риска были взяты на разные программы полихимиотерапии: 40 пациентов (75,5 %) - для группы высокого риска (HIGH risk), 10 пациентов (18,9 %) - для группы

Таблица 3

Частота поражений различных частей тела при рабдомиосаркомах у детей

|

Локализация |

Вариант рабдомиосаркомы |

Всего |

|||||

|

эмбриональный |

альвеолярный |

плеоморфный |

смешанный |

недифференцируемый |

N |

% |

|

|

Голова и шея |

39 |

6 |

0 |

0 |

1 |

46 |

54,8 |

|

Урогенитальная |

8 |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

9,5 |

|

Конечности |

3 |

5 |

2 |

0 |

1 |

И |

13,0 |

|

Туловище |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

3 |

3,6 |

|

Прочие |

9 |

5 |

0 |

2 |

0 |

16 |

19,1 |

|

Всего |

61 |

17 |

2 |

2 |

2 |

84 |

100,0 |

Таблица 4

Результаты лечения пациентов с рабдомиосаркомами по протоколу CWS-96

Из 53 исследуемых пациентов ремиссии достигли 45 пациентов, что составило 85 %. Не ответили на проводимую терапию 7 (13,2 %) пациентов, 1 ребенок (1,8 %) умер от осложнений на фоне проводимого лечения. На момент завершения анализа рецидивы развились у 14 (26,4 %) пациентов. В полной продолжительной ремиссии находится 31 ребенок (58,6 %).

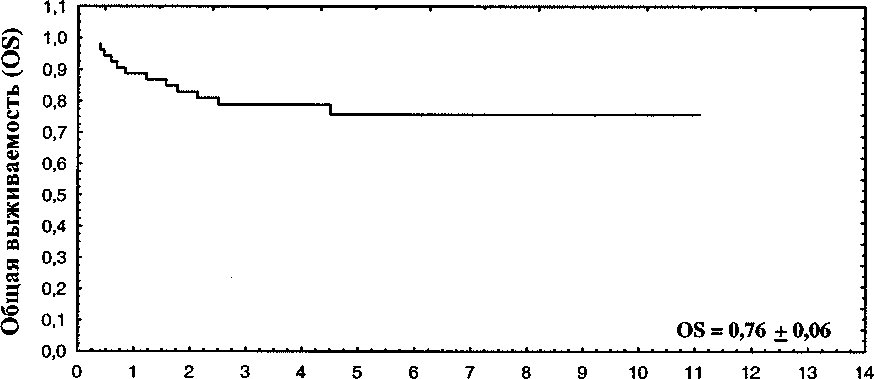

Общая выживаемость (OS) пациентов с рабдомиосаркомами, получивших лечение по протоколу CWS-96, составила 0,76 ± 0,06 (рис. 4).

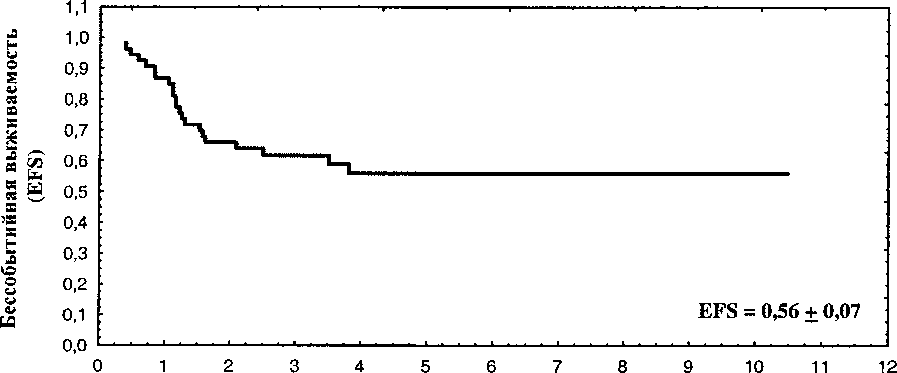

Бессобытийная выживаемость (EFS) пациентов с рабдомиосаркомами, получивших лечение по протоколу CWS-96, составила 0,56 ± 0,07 (рис. 5).

Выводы

Заболеваемость рабдомиосаркомами в детской популяции Челябинской области за 12,5 лет в среднем составила 0,25 на 100 тысяч детского населения, распространенность - 1,2 на 100 тысяч детского населения.

К демографическим особенностям исследуемой группы относятся преобладание девочек во всех возрастных группах за исключением группы от 10 до 15 лет. В 56 % случаев рабдомиосаркома диагностировалась у детей до 5 лет, из них дети до года составили 23 %. В 81 % случаев пациенты имели III и IV стадии заболевания. Эмбриональный вариант рабдомиосаркомы достоверно преобладал во всех возрастных группах.

Среди пациентов с рабдомиосаркомами, про

годы

Рис. 4. Общая выживаемость (OS) пациентов с рабдомиосаркомами, пролеченных по протоколу CWS-96

годы

Рис. 5. Бессобытийная выживаемость (EFS) пациентов с рабдомиосаркомами, пролеченных по протоколу CWS-96

леченных по протоколу CWS-96, общая выживаемость составила 0,76 ± 0,06, бессобытийная выживаемость составила 0,56 ± 0,07.

Список литературы Клинико-эпидемиологическая характеристика и результаты лечения детей с рабдомиосаркомами по протоколу CWS-96

- Аксель, Е.М. Злокачественные новообразования детей: заболеваемость, смертность, продолжительност ь/Е.М. Аксель, В.В. Двойрин, Л.А. Дурнов//Детская онкология. -1994. -№ 1. -С. 3-8.

- Бондарь, И.В. Злокачественные новообразования у детей: заболеваемость, смертность, продолжительность/И.В. Бондарь//Российский онкологический журнал. -2002. -№ 1. -С. 43-44.

- Клиническая онкогематология/под ред. проф. М.А. Волковой. -М.: Медицина, 2001. -С. 554-556.

- Клиническая эпидемиология: пер. с англ./под ред. С.Е. Бащинского и С.Ю. Варшавского. -М.: Медиа Сфера, 1998. -347 с.

- Руководство по детской онкологии/под ред. акад. РАМН Л.А. Дурнова. -М.: МИКЛОШ, 2003. -С. 377-401.