Клинико-эпизоотологические исследования крупного рогатого скота на парагрипп-3

Автор: Галиуллин А.К., Гумеров В.Г., Гильмутдинов Р.Я., Шаева А.Ю., Магдеева Э.А., Софронов П.В., Евстифеев В.В., Спиридонов Г.Н.

Статья в выпуске: 4 т.256, 2023 года.

Бесплатный доступ

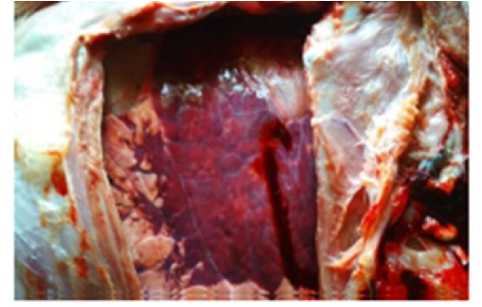

В статье представлены результаты клинико-эпизоотологических и лабораторных исследований респираторных болезней крупного рогатого скота на территории Республики Татарстан. Показано, что в животноводческих фермах Республики Татарстан циркулируют вирусы респираторных болезней парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, аденовирусной, респираторно-синцитиальной инфекции и вирусной диареи. При этом доминирующая доля в общей этиологии респираторных болезней крупного рогатого скота занимает вирус ПГ-3. Продемонстрированы перспективы молекулярно-генетического анализа геномов вируса ПГ-3 с целью более точной его идентификации.

Парагрипп-3, вирус парагриппа-3, крупный рогатый скот, зоопарковые животные, серотип, филогенетический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142239885

IDR: 142239885 | УДК: 619:616.9:616.24 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_256_43

Текст научной статьи Клинико-эпизоотологические исследования крупного рогатого скота на парагрипп-3

Парагрипп крупного рогатого скота – контагиозная, остропротекающая инфекционная болезнь в основном молодняка, характеризующаяся лихорадкой и катаральным воспалением верхних дыхательных путей, а в тяжелых случаях и поражением легких [2, 3, 9, 11, 12]. В естественных условиях к вирусу парагриппа восприимчивы также овцы, лошади, верблюды, свиньи, собаки, представители дикой фауны. Источником инфекции являются больные и переболевшие животные, а также взрослые животные-вирусоносители. Во внешнюю среду патоген поступает с выдыхаемым воздухом, носовой слизью, слезой, экскрементами, а также с молоком больных коров. Инфекция возникает в любое время года, но чаще – в осенне-зимний период. Симптоматика характеризуется повышением температуры тела до 41-42 °С в течение 1-2 недель, угнетением, одышкой, серозно-слизистыми истечениями из носа и глаз, отказом от корма; иногда развивается диарея. При остром течении болезни наблюдают сильный кашель, более интенсивные выделения из носа и глаз, а также ротовой полости; появление эрозий на слизистой оболочке рта. У телят при подостром и хроническом течениях отмечают слизистогнойные выделения из носа и глаз, признаки плеврита, пневмонии, иногда энтерита. У взрослых животных инфекция не сопровождается симптомами респираторного заболевания, однако у стельных коров могут иметь место внутриутробное заражение плода, аборты или рождение нежизнеспособных телят [1, 6, 7, 8].

Диагноз ставится по результатам лабораторных исследований, а также учета и анализа клинико-эпизоотологических и патологоанатомических данных. Клиникоэпизоотологические и патологоанатомические данные служат лишь основанием для постановки предположительного диагноза, поскольку сходные с парагриппом симптомы отмечаются при ряде других болезней. Окончательный диагноз устанавливают только после результатов вирусологических и серологических исследований. Целью исследования являлось клинико-эпизоотологическое и лабораторное изучение изолятов вируса парагриппа-3 (ПГ-3), выделенных из мазков носовой полости и образцов легочной ткани [4, 5, 10].

Материал и методы исследований. Работа выполнена в отдельно взятых хозяйствах РТ и в условиях Казанского зооботсада. Были отобраны 38 мазков из носовой полости молодняка и взрослых особей крупного рогатого скота с тяжелой клинической формой респираторного характера, а также внешне здоровых телят и взрослых антилоп личи и верблюдов. Материал для выделения вируса ПГ-3 брали сухим тампоном с задней стенки глотки и носовых ходов у больного крупного рогатого скота в первые 6 дней заболевания и клинически здоровых антилоп личи, верблюдов. Из полученного материалов готовили 10 % суспензию на растворе Хенкса, содержащем смесь антибиотиков из пенициллина со стрептомицином. С помощью ПЦР устанавливали этиологическую принадлежность вируса, с последующим заражением культур клеток почки эмбриона коровы (ПЭК), согласно общепринятой методике. Контроль за зараженной культурой клеток осуществляли под малым увеличением светового микроскопа на наличие цитопатического действия (ЦПД). При отсутствии последнего на монослое в течение 6-7 дней после первичного заражения дополнительно проводили 2-3 «слепых пассажа». Наличие вируса выявляли в реакции гемагглютинации (РГА). Реакцию гемадсорбции проводили на культуре клеток легких эмбриона коровы (ЛЭК) с использованием 0,5 %-ной взвеси эритроцитов вышеперечисленных животных. Ретроспективную серодиагностику осуществляли в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) в парных пробах сыворотки крови, взятых в начальной стадии заболевания и через 3 недели после реконвалесценции. Для постановки РТГА использовали «Набор диагностикумов парагриппа-3 КРС» ФГУ «Курская биофабрика-фирма «БИОК». Вирусный изолят идентифицировали в реакциях нейтрализации (РН) с постоянной дозой вируса (100 ТЦД50/см3) и диффузионной преципитации (РДП) по общепринятым методам.

Результат исследований .

Клинические признаки болезни респираторного характера у телят проявлялись в виде лихорадки через 2 дня после заражения, достигавшей пика на уровне 40-41 0C в течение 7-10 дней.

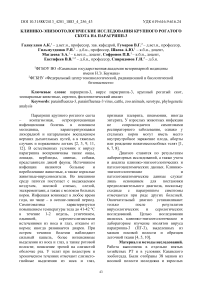

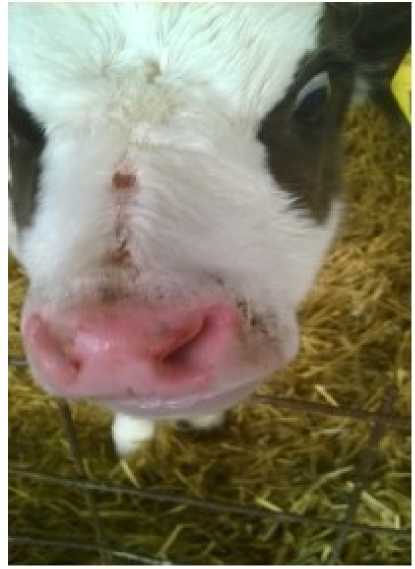

Помимо лихорадки, симптоматика включала кашель, отсутствие аппетита; имелись серозно-слизистые выделения из носа и глаз, гиперемия носового зеркальца (Рисунок 1), что свидетельствовало о наличии ринита. Дыхание было неглубоким и частым (60-70 в минуту), отмечались сухие хрипы. При легкой форме болезни выздоровление наступало на несколько дней раньше, все зависело от степени инфицированности и количества патогенов. Однако, однозначно диагностировать вовлеченность ПГ-3 только по клиническим данным было невозможно. Наличие быстрого наступления одышки больше наводит на мысль о вовлеченности ПГ-3, как отдельно, так и в комбинации с другими этиологическими агентами. В основе клинического проявления болезни отмечали ринит с наличием слизистогнойного экссудата в полости носа. Патологоанатомически выявляли макроскопическое повреждение легких (Рисунок 3) в виде сращения и ателектаза. Вначале легкие кажутся опухшими, затем -вдавленными, с красно-пурпурными твердыми участками (Рисунок 2), которые могут выделять слизисто-фиолетовый экссудат из дыхательных путей. На поверхности разреза легких наблюдали грудной отек. Лимфатические узлы в грудной клетке увеличены и отечны. Полость в легком обычно увеличена, признаков плеврита нет или они минимальны. Эти грубые поражения лёгких аналогичны тем, которые возникают при экспериментальном заражении респираторно-синцитиальным вирусом, и являются наиболее тяжелыми через 4-16 дней после инфицирования. Наличие центрилобулярной эмфиземы и пузырьков в легких являются отличительной чертой респираторных инфекций, но при экспериментальном исследовании они не обнаруживаются. У телят с клиническими признаками инфицирования ПГ-3 провели серологические исследования проб сыворотки крови с целью выявления титра антител методом иммуноферментного анализа (ИФА). Результаты представлены на рисунке 4.

Рисунок 1 – Теленок с признаками респираторной патологии

Рисунок 2 – Поражения легких с участками уплотнения красного цвета

Рисунок 3 – Гиперемия слизистой оболочки трахеи

Рисунок 4 – Иммуноферментный анализ проб сыворотки крови телят

Таблица 1 _ Титры антител сыворотки крови телят к вирусу ПГ-3

|

№ п/п |

№ животного |

Возраст телят, месяц |

Титры гемагглютинирующих антител в РТГА |

|

|

больные |

переболевшие |

|||

|

1 |

347 |

1 |

1:20 |

1:80 |

|

2 |

335 |

1:10 |

1:160 |

|

|

3 |

356 |

1:20 |

1:80 |

|

|

4 |

361 |

1:20 |

1:80 |

|

|

5 |

241 |

1:5 |

1:80 |

|

|

6 |

229 |

2 |

1:5 |

1:80 |

|

7 |

244 |

0 |

1:40 |

|

|

8 |

235 |

1:10 |

1:160 |

|

|

9 |

118 |

3 |

0 |

1:40 |

|

10 |

126 |

1:5 |

1:80 |

|

|

11 |

115 |

1:5 |

1:80 |

|

|

12 |

110 |

0 |

1:80 |

|

Исследование продолжили по определению титра антител сыворотки крови у телят 1, 2, 3-х месячного возраста против ПГ-3 в РТГА. Результаты представлены в таблице 1.

Исследования сыворотки крови телят 1-3-х месячного возраста, больных и переболевших респираторными заболеваниями, показали широкий диапазон титра колостральных антител против ПГ-3. Телята в возрасте 1 месяца в начальной стадии имели титр антител 1:20 против парагриппа-3, что указывало на наличие пассивного иммунитете. В этот период важно наличие колострального иммунитета, так как отсутствие последнего способно привести к серьезным инфекциям, вплоть до гибели животного.

У 2-3-месячных телят титр антител варьировал в интервале от 0 до 1:5, что свидетельствовало о постепенном снижении титра антител к вирусу ПГ-3.

После выздоровления у телят 3-х месячного возраста титр антител увеличивался до 1:40 и 1:80, что объясняется развитием их иммунной системы (приобретенный иммунитет).

Выделения этиологического агента в суспензиях патологического материала, взятых от больных и вынужденно убитых телят, проводили заражением культуры клеток ПЭК. Уже на втором пассаже был изолирован цитопатогенный агент, который вызывал дегенеративные изменения в монослое в течение 98-124 часов.

Вирусный изолят идентифицировали в реакциях нейтрализации на культуре клеток и диффузионной преципитации на агаре Дифко. Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 _ Идентификация вирусного изолята серологическими методами

|

Эталонные сыворотки к вирусу: |

Штамм |

Титры антител (log 2 ) |

|

|

реакция нейтрализации |

реакция диффузионной преципитации |

||

|

Инфекционного ринотрахеита |

«ТК-А (ВИЭВ)-В2» |

0 |

0 |

|

Парагриппа-3 |

ЛД-9 |

5,0 |

2,0 |

|

Респираторно-синцитиального |

«Rondal» |

0 |

0 |

|

Вирусной – диареи |

«ВК-1» |

0 |

0 |

|

Аденовирусу-1 |

«Bovina -10» |

0 |

0 |

Анализ показал, что вирусный изолят реагирует со специфической сывороткой к вирусу ПГ-3 в титре 1:32 в РН и в титре 1:4 в РДП. С другими вирусными агентами специфической реакции не происходило.

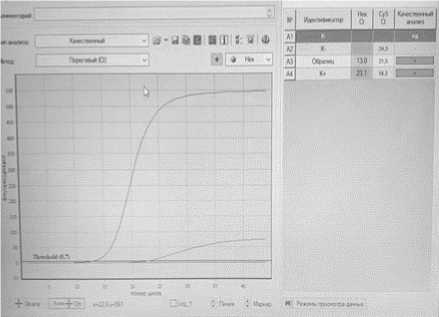

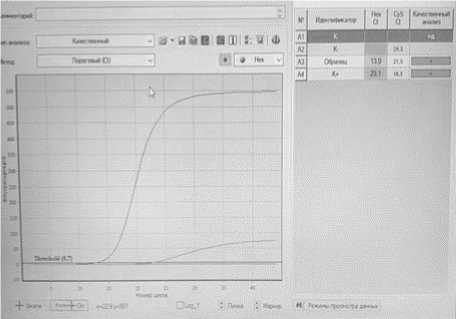

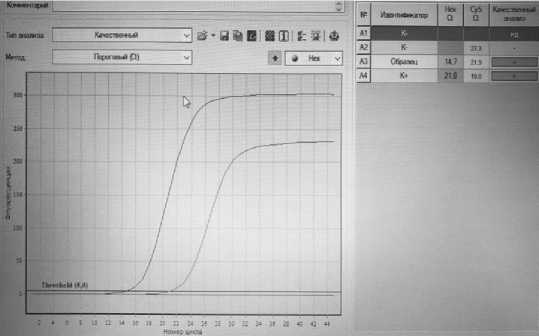

Учет результатов ПЦР-РВ проводили по наличию или отсутствию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией. Полученные графики амплификации представлены на рисунках 5-7.

Рисунок 5 – График амплификации по флуорофору НЕХ изолята ЛД-9 вируса ПГ-3

Рисунок 6 – График амплификации по флуорофору НЕХ вакцинного штамма ПТК-45/86 вируса ПГ-3

Рисунок 7 – График амплификации по флуорофору НЕХ референтного штамм SF-4 вируса ПГ-3 крупного рогатого скота

Таблица 3 – Анализ по номеру цикла по видам штамма

|

№ п/п |

Штамм |

Идентификатор |

СТ |

Качественный анализ |

|

1 |

Вирусный изолят ЛД-9 |

К- |

- |

- |

|

Образец |

13,0 |

+ |

||

|

К+ |

23,1 |

+ |

||

|

2 |

Вакцинный штамм ПТК-45/86 |

К- |

- |

- |

|

Образец |

12,1 |

+ |

||

|

К+ |

20,4 |

+ |

||

|

3 |

Референтный штамм SF-4 |

К- |

- |

- |

|

Образец |

14,7 |

+ |

||

|

К+ |

21,0 |

+ |

Примечание: К- - отрицательный контроль; К+ -положительный контроль; СТ - номер цикла

На рисунках показаны графики накопления флуоресценции при постановке ПЦР-РВ со штаммами вируса ПГ-3. Сигналы флуоресценции исследуемых образцов во всех трёх случаях появлялись значительно раньше, чем в положительных контролях, что указывало на изначально более высокую концентрацию вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота в пробах. В соответствии с вышеизложенным, испытуемый изолят и контролируемые штаммы показали присутствие вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота в пробах. Расшифровка графиков с указанием номеров циклов, начала сигнала флуоресценции представлена в таблице 3.

Результаты исследований показали, что значения СТ контрольных образцов находятся в пределах нормы (СТ<31), значит наблюдается экспоненциальный рост сигнала по НЕХ, образец считается положительным, РНК вирус парагриппа-3 крупного рогатого скота присутствует.

Таким образом, следует заключить, что полимеразная цепная реакция в реальном времени, основанная на обнаружении генетического материала возбудителя, является надежным, точным и быстрым методом диагностики парагриппа-3.

Заключение. Полученные данные позволяют сформулировать следующие выводы: в животноводческих фермах Республики Татарстан циркулируют вирусы респираторных болезней парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, аденовирусной инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции и вирусной диареи. При этом доминирующая доля в общей этиологии респираторных болезней крупного рогатого скота составляет вирус ПГ-3.

-

1. Изолят вируса парагриппа-3, выделенный в Республике Татарстан, способен вызывать дегенеративные изменения в монослое культур клеток в течение 98-124 часов, а также вступать в специфическую реакцию в титре антител 1:32 в РН и 1:4 в РДП.

-

2. Полимеразная цепная реакция является оптимальным методом экспресс

индикации и идентификации вируса ПГ-3, не требующим выделения и культивирования самого вируса.

Морфофункциональная характеристика и терапия бронхопневмоний, вызванных ассоциацией вируса парагриппа-3,

Mycoplasma bovis и haemophilus somnus, у телят. – Дис. … канд. вет. наук. - пос. Персиановский, 2011. – 180 с.

Резюме

В статье представлены результаты клинико-эпизоотологических и лабораторных исследований респираторных болезней крупного рогатого скота на территории Республики Татарстан. Показано, что в животноводческих фермах Республики Татарстан циркулируют вирусы респираторных болезней парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, аденовирусной, респираторно-синцитиальной инфекции и вирусной диареи. При этом доминирующая доля в общей этиологии респираторных болезней крупного рогатого скота занимает вирус ПГ-3. Продемонстрированы перспективы молекулярно-генетического анализа геномов вируса ПГ-3 с целью более точной его идентификации.

Список литературы Клинико-эпизоотологические исследования крупного рогатого скота на парагрипп-3

- Галиуллин, А. К. Молекулярно-генетическая характеристика изолятов вируса парагриппа-3 / А. К. Галиуллин, Гериш, Ашуак, В. Г. Гумеров, А. Ю. Шаева, Э. А. Магдеева // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2021. – Т. 248 (IV). – С. 42-47.

- Галиуллин, А. К. Гистологический анализ легких и легочных лимфоузлов у телят респираторной формой болезни / А. К. Галиуллин, И. Н. Залялов, В. Г. Гумеров, Ашуак Гериш [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2021. – Т. 246 (II). – С. 28-38.

- Госманов, Р. Г. Частная ветеринарно-санитарная микробиология и вирусология / Р. Г. Госманов [и др.] // Специальная литература. – Казань, 2022. – С. 157.

- Госманов, Р. Г. Иммунология / Р. Г. Госманов [и др.] // Учебное пособие. – Изд.: Лань, 2021. – 188 с.

- Госманов, Р. Г. Микробиолоия / Р. Г. Госманов [и др.] // Р. Г. Госманов [и др.] // Учебное пособие. – Изд.: Лань, 2021. – 496 с.

- Гериш, Ашуак Участие вируса парагриппа-3 в респираторных болезнях молодняка крупного рогатого скота / Ашуак Гериш, А. К. Галиуллин, В. Г. Гумеров, И. Г. Каримуллина, А. Ю. Шаева // Научные труды международной научно-практической конференции «Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры», посвященной 100-летию аграрной науки, образования и просвещения в Среднем Поволжье, 13-14 ноября 2019 г. Казань, – С. 447-454.

- Gueriche, Achouak The etiological role of parainfluenza-3 virus in the respiratory pathology of young cattle / Achouak Gueriche, A. K. Galiullin, V. G. Gumerov [et. al] // International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (Kazan, Russia, November 13-14, 2019) // BIO Web of Conferences». 2020. Vol. 17. FIES 2019. режим доступа:https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/full_html/2020/01/bioconf_fies2020_00080/bioconf_fies2020_00080.html.

- Гериш, Ашуак Изучение биологических и физико-химических свойств изолята вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота / Ашуак Гериш, В. Г. Гумеров, А. К. Галиуллин [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2020. – Т. 241(I). – С. 66-70.

- Гречаный, В. С. Морфофункциональная характеристика и терапия бронхопневмоний, вызванных ассоциацией вируса парагриппа-3, Mycoplasma bovis и haemophilus somnus, у телят. – Дис. … канд. вет. наук. - пос. Персиановский, 2011. – 180 с.

- Гусев, А. А. Штамм вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота для изготовления диагностических и вакцинных препаратов / А. А. Гусев, В. А. Мищенко, О. И. Сухарев [и др.] // Патент A61K39/155. – 2002.

- Думова, В. В. Распространение вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота у жвачных животных / В. В. Думова, В. А. Мищенко, А. В. Мищенко, М. Ю. Киселев, О. Ю. Черных // Ветеринария Кубани. – 2012. – № 6. – С. 10-12.

- Петрова, О. Г. Острые респираторные заболевания крупного рогатого скота и проблемы профилактики на региональном уровне / О. Г. Петрова, М. И. Барашкин // Аграрный вестник Урала. – 2014. – № 6 (124). – С. 40-42.