Клинико-лабораторные показатели крови как вероятные предикторы преэклампсии с ранней и поздней манифестацией

Автор: Сюндюкова Елена Геннадьевна, Медведев Борис Иванович, Сашенков Сергей Львович, Мельников Игорь Юрьевич, Кулавский Евгений Васильевич, Иваночкина Марина Александровна, Фартунина Юлия Вадимовна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Клиническая и экспериментальная медицина

Статья в выпуске: 1 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявление особенностей клинико-лабораторных показателей при раннем (до 34 недель гестации) и позднем начале преэклампсии. Материал и методы. Проведено исследование (сочетание проспективного и «случай-контроль») 105 женщин с поздней (начало после 34 недель) и 76 с ранней преэклампсией, изучены исходы беременности, динамика гематологических и иммуно-биохимических показателей крови. Результаты. Нами не выявлены ассоциации поздней преэклампсии с «материнским вкладом» (ожирение, хроническая артериальная гипертензия или болезнь почек). Беременность при ранней преэклампсии часто была индуцированной по программе вспомогательных репродуктивных технологий, многоплодной, сопровождалась тяжелой формой преэклампсии и плацентарными нарушениями, была сопряжена с высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью. При ранней преэклампсии развивалась анемия с перераспределительным дефицитом железа и неадекватной продукцией эритропоэтина, наблюдались провоспалительная перестройка лейкоформулы и липидограммы с нарастанием маркеров системного воспаления (индекс Кальф-Калифа, hs С-реактивный белок), значительное снижение количества изначально относительно повышенных тромбоцитов, увеличение показателей функциональных проб печени, снижение уровня общего белка крови с нарастанием показателей азотистого обмена (креатинин, мочевина), изменение электролитного статуса (относительные гипернатри- и калиемия, гипокальциемия). Заключение. Эффективными клинико-лабораторными предикторами ранней преэклампсии в первом триместре оказались показатель ЭПО менее 10,75 ммоль/л (специфичность 86,2 %, чувствительность 71,4 %, точность 78,8 %); показатель КАэпо менее 0,770 (специфичность 72,4 %, чувствительность 71,4 %, точность 71,9 %), что указывает на вероятное участие эритропоэтина в патогенезе развития ранней преэклампсии.

Преэклампсия ранняя и поздняя, клинико-лабораторные показатели крови, эритропоэтин

Короткий адрес: https://sciup.org/147153345

IDR: 147153345 | УДК: 618.3-008.6-06 | DOI: 10.14529/hsm170106

Текст научной статьи Клинико-лабораторные показатели крови как вероятные предикторы преэклампсии с ранней и поздней манифестацией

Введение. Согласно современным представлениям, преэклампсия (ПЭ) с ранней (до 34 недель) и поздней манифестацией имеет разные этиопатогенетические предпосылки. Предполагается, что поздняя ПЭ, чаще умеренная, как правило, ассоциирована с метаболическим синдромом матери, нормальным кровотоком при допплерометрии и нормальной массой новорожденного при рождении. Большее медико-социальное значение имеет ранняя ПЭ, что обусловлено тяжестью ее проявлений, ограничениями по времени пролонгирования беременности, высокой перинатальной и материнской заболеваемостью и смертностью. Ее формирование связывают с недостаточной перфузией плаценты, дисбалансом уровня ангиогенных и антиангиоген-ных факторов [1, 4]. До настоящего времени не существует полноценного клиническо-лабораторного метода прогнозирования ПЭ, поэтому изучение особенностей клиниколабораторных показателей при ПЭ, в зависимости от сроков ее дебюта, представляет несомненный клинический интерес.

Целью исследования является выявление особенностей клинико-лабораторных показателей при ранней и поздней ПЭ.

Материал и методы. Проведено исследование (сочетание проспективного и «слу-чай-контроль») 181 женщины, течение беременности которых осложнилось ПЭ разной степени тяжести [1]. Критериями включения женщин в исследование явились: наличие ПЭ, информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: туберкулез, тяжелая соматическая патология, психи- ческие заболевания, наркомания. План исследования соответствует законодательству РФ, международным этическим нормам и нормативным документам исследовательских организаций, одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ. Изучены исходы беременности и родов, динамика клинико-лабораторных показателей крови беременных женщин.

В зависимости от срока гестации, на котором был установлен диагноз ПЭ, выделены: 1-я группа – 105 женщин с поздним дебютом ПЭ на сроке 36,72 ± 0,18 недель; 2-я группа – 76 пациенток с ранним началом ПЭ на сроке 30,17 ± 0,30 недель (р р-п < 0,001). Средний возраст женщин 1-й группы составил 29,33 ± ± 0,53 лет, 2-й группы – 30,54 ± 0,63.

Гематологические исследования: определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов и ретикулоцитов, гематокрита, СОЭ, подсчет количества лейкоцитов и тромбоцитов общепринятыми методами. Дополнительно рассчитывались цветовой показатель, средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), индекс лейкоцитарной интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ). Иммунобио-химические методы: билирубин общий – колориметрический метод (Вектор – Бест, Россия); АЛТ, АСТ, Ɣ-ГТП, щелочная фосфатаза (ЩФ) – кинетический метод (Human, Германия); белок общий – колориметрический метод (Human, Германия); креатинин – кинетический метод (Вектор – Бест, Россия); мочевина – кинетический ферментативный уреазный метод (Human, Германия); триглицериды (ТГ), холестерин общий, липопротеины высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) – колориметрический ферментативный энзиматический метод (Human, Германия); hsСРБ – иммунотур-бидиметрический метод (DiaSys, Германия); сывороточное железо (СЖ) – колориметрический метод (Randox, United Kingdom); ферритин сыворотки (ФС) – иммунотурбидиметри-ческий тест DiaSys (Germany); эритропоэтин (ЭПО) сыворотки – твердофазный иммуно-ферментный анализ с использованием анализатора IMMULITE 2000 EPO (DPC, США). Рассчитывался коэффициент адекватности продукции ЭПО (КАэпо – отношение логарифма наблюдаемого ЭПО сыворотки к логарифму предполагаемого ЭПО, в норме КАэпо 0,8–1,2) [7]. Ультразвуковое и допплеромет- рическое исследование фетоплацентарного комплекса проводилось на ультразвуковых системах М5 (Mindrai, КНР), Sonoace Pico и Sonoace 8800 (Medison, Южная Корея).

Статистические расчеты (SPSS Statistica for Windows 17.0): для оценки различий между группами использованы критерии Манна– Уитни, Хи-квадрат Пирсона, отношение правдоподобия, линейно-линейная связь; критерий рангов Уилкоксона применен для оценки динамики переменных в группах; с целью выявления предикторов ПЭ использован ROC-анализ с построением ROC-кривой. Значимость различий определялась при р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Статистически значимых особенностей семейного соматического анамнеза, структуры экстрагенитальной патологии (хроническая артериальная гипертензия (ХАГ), избыточная масса тела/ожирение, заболевания почек), первичного осмотра беременных (индекс массы тела (ИМТ), систолическое и диастолическое артериальное давление) у женщин с ранней и поздней ПЭ нами не установлено. Пациентки с ранней ПЭ (89,5 %) достоверно чаще состояли в законном браке по сравнению с женщинами 1-й группы (76,2 %). Масса тела при рождении у этих женщин (3203,3 ± ± 59,78 г) была значимо меньше, чем при поздней ПЭ. Достоверных отличий по возрасту, уровню образования не выявлено. Беременные с ранней ПЭ несколько чаще по сравнению с женщинами 1-й группы в анамнезе имели роды (51,3 %), нередко преждевременные – 9,2 %, а также случаи операций кесарево сечение (21,1 %) и ПЭ (14,5 %). Миома матки в прошлом беременных с ранней ПЭ встречалась несколько чаще (р < 0,05), чем в группе с поздней ПЭ (8,6 %). У женщин 2-й группы (17,1 %) часто регистрировались случаи бесплодия (1-я группа – 8,6 %), что обусловило высокий процент индуцированных вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) настоящих беременностей (9,2 %). Согласно данным ряда авторов [4], поздняя ПЭ обычно связана с инсулиноре-зистентностью, ожирением, ХАГ или болезнью почек матери. Однако A. Aksornphusita-phong и др. (2013) установили, что семейный анамнез по сахарному диабету и ожирению является фактором риска как ранней, так и поздней ПЭ; семейная история по ХАГ была выявлена у женщин с поздней ПЭ, а наличие ХАГ является фактором риска только ранней

ПЭ [11]. L.C. Poon и др. (2010) установили, что предиктором ранней ПЭ было использование ВРТ (стимуляция овуляции) [12].

Число случаев многоплодных беременностей (часто индуцированных по программе ВРТ) во 2-й группе (11,8 %) статистически значимо было выше в сравнении с 1-й группой (2,9 %). Более половины случаев ранней ПЭ (57,9 %) имели тяжелую степень, что оказалось достоверно больше, чем при дебюте ПЭ после 34 недель (13,3 %). Значимо более высокий процент случаев плацентарной недостаточности при ранней ПЭ (75,0 %) в сравнении с 1-й группой (45,7 %) был сопряжен с ее суб- и декомпенсированными формами с НМПК 2–3 степени и/или СЗРП 2–3 степени (15,8 и 17,1 % соответственно). Во 2-й группе зарегистрировано 2 (26,0 ‰) случая антенатальной гибели плода. Описанные плацентарные нарушения согласуются с популярной гипотезой о связи ранней ПЭ с ишемией плаценты [4]. При ранней ПЭ число преждевременных родов (63,2 %) было достоверно выше, чем в 1-й группе (7,6 %). Более половины преждевременных родов во 2-й группе оказались ранними и сверхранними (23,7 и 9,2 % соответственно), в 1-й группе таких случаев не зарегистрировано. Обращает внимание высокая частота операций кесарева сечения в группе женщин с ранней ПЭ (78,9 %; р < 0,001), основным показанием для оперативного ро-доразрешения стала тяжелая ПЭ.

Масса (2260,81 ± 93,31 г), рост (44,93 ± ± 0,67 см), оценка по шкале Апгар на 1-й минуте (5,40 ± 0,22 баллов) и 5-й минуте (6,22 ± ± 0,20 баллов) у новорожденных от матерей с ранней ПЭ были достоверно (р р–п < 0,001) меньше, чем в 1-й группе (3253,33 ± 60,09 г; 50,74 ± 0,30 см; 7,03 ± 0,08 и 7,85 ± 0,08 баллов соответственно). Достоверные отличия получены по частоте гипотрофии (55,8 %) и асфиксии новорожденных (64,3 %), в том числе тяжелой степени (19,6 %). Перинатальная смертность при ранней ПЭ составила 46,5 ‰, при поздней – 9,3 ‰. Результаты исходов беременности при ранней ПЭ совпадают с данными современной литературы [1, 4].

При анализе клинико-лабораторных показателей (см. таблицу) установлено, что при ПЭ со второго триместра достоверно снизилось количество эритроцитов, гемоглобина и гематокрит с развитием в третьем триместре во 2-й группе нормоцитарной нормохромной анемии. При поздней ПЭ отмечено снижение

ФС и СЖ (в третьем триместре ниже нормы). Во 2-й группе со второго триместра уровень СЖ также снизился (ниже нормы), однако показатель ФС не изменился и в третьем триместре был выше, чем в 1-й группе. Таким образом, при ранней ПЭ формируется так называемый перераспределительный дефицит железа с развитием анемического синдрома с признаками анемии при хронических заболеваниях [10]. Схожие изменения показателей красной крови зарегистрированы при развитии у беременных анемии, ассоциированной с ПЭ [9].

Показатели ЭПО и КАэпо (см. таблицу) в 1-й группе достоверно увеличились (в пределах нормы при беременности). При ранней ПЭ уровень ЭПО также значимо увеличивался, однако в первом и третьем триместрах был ниже, чем в 1-й группе. КАэпо в первом триместре был менее 0,8, достоверная динамика этого показателя во время беременности отсутствовала, КАэпо был меньше, чем в 1-й группе. Случаи неадекватной продукции ЭПО выявлены у 85,7 % женщин 2-й группы в первом триместре, 57,1 % – во втором, 68,2 % – в третьем, что имело отличия от аналогичных показателей в 1-й группе (55,2; 34,5; 11,6 % соответственно). Описанные особенности эритропоэтинового статуса свидетельствует о неадекватной продукции ЭПО у данной категории пациенток с ранним сроком беременности. Аналогичные изменения нами описаны при тяжелой ПЭ [3, 5], которая достаточно часто ассоциирована с ранней манифестацией. Согласно данным литературы [4], для раннего начала ПЭ характерно повреждение плаценты, связанное с недостаточной ее перфузией и снижением концентрации в крови ангиогенных факторов роста. Значительным ангиогенезстимулирующим эффектом обладает ЭПО [2, 6], поэтому нельзя исключить его участие в процессах формирования плаценты и патогенезе развития ПЭ, вероятно, ее ранней формы [13]. Научных исследований, посвященных изучению динамики уровня ЭПО при беременности, осложненной ранней и поздней ПЭ, нами не выявлено. Мы предполагаем, что уменьшение уровня ЭПО с ранних сроков гестации приводит к снижению системных плейотропных протективных эффектов ЭПО, что может быть одной из причин развития ранней тяжелой ПЭ. Согласно данным литературы, ЭПО обладает антиапоптическим эффектом по отношению к клеткам эндотелия,

|

о о о" !Х 7§ m ^ V ГО |

СП Ч О сч о НН о о II 2 5 |

о оо НН го Ч о 2 °" ^ V го |

НН 40 40 04" |

X ГО Д о S го |

о. оо о”® 5? 2 с£ |

00 сч о" НН 40 Ч |

оо 8 Чо ° o' $1 |

о о о" сч^ 7 ° °" сч ^ 00 о in" Ч ^ о II го |

о ° ? Ч m 04 2 7,0 НН В0" 40 1П II 00 О С С4" Ч ® in О ГО m 11^ ГО |

2" § 40 V Ч 3 го |

2 7 9 Ч го ° ГО о" ч о 7 ‘о о" го V го |

сч ч 7 о го 7.4. НН В° 04 ^н II ^ О с °- ^ 00 О ГО V ГО |

^ о НН о" 2 и 04" 7 СП сх |

||||

|

в ^ |

го |

сч |

СЧ |

сч |

СЧ |

сч |

сч |

сч |

сч |

9 |

С4 С4 |

9 |

00 |

сч сч |

|||

|

Е +i Е 0 +i с г >s ~ Ф ш |

и ^ го II ^ Ч = §■ го 2 ^ ад 7 сч сч |

сч |

ОО ^н О о о о НН II сч 7 оо^ 7 m го |

2 m ГО СЧ ^ о НН О о II ‘п 7 2 го |

По 2 ^ °. О НН О о 4 v 2 I Й 2 ГО |

сП 04 04 5 о о" Я о^ НН ° ГО СП II о" - i ^ ГО ГО. |

сч 04 о" НН 04 |

° f 00 с^ оо" Q ^ го |

40 о" НН |

Й8 о" о" ”Н II О <н in" д |

00 ^ го" Ч НН го оо II 2 го |

2 г~ С4" Ч 04 °. НН ° 04 Н Ч V С4 ГО С4 |

сч ^ ч ° 40" а 40 ГО |

9g о о" 00 2 ^ <2 |

О 40 Ч 7 ч л оо го |

ч ^ НН о" * "= оо 7 СП Оц |

|

|

Ф Z |

го |

СЧ сч |

сч сч |

сч сч |

сч сч |

СЧ сч |

сч сч |

сч сч |

сч сч |

сч |

сч сч |

сч сч |

00 |

||||

|

ГО Ф о £ п ф £ |

^ |

о" НН о |

сч" НН о 04" |

^ о ^ °" о v 2 т ГО" ^ ID Го сч |

in 04 ^ О 5§ оо" £ |

о" НН |

НН о" сч |

m о" НН 04 Ч |

40 о" НН Ч |

СЧ Ч оч Го ч НН го оо II ° т 2 £ |

00 С4 НН оо |

04 о 5 го" СЧ II ч [^ го |

о" НН |

сч ч НН 04 о" 00 |

4 2 ни § го II Ч с 04 7 |

||

|

го |

сч |

сч |

сч |

СЧ |

сч |

сч |

сч |

сч |

сч |

ГП |

сч |

сч сч |

сч |

in |

|||

|

О) ф ф го °-% с о £ С о Ф с |

сп |

Ss ° о" ^ V m го |

00 4 о СЧ о НН о" 40 V ОО гс 2 И 2 го |

°. о о ^ чч НН о О m V V О m m 2 ГО го |

m О V 00 m оо л оо с£ |

О 2 ? л m го |

00 ^ ^ о о" Ч * V 40 V m |

1П о Чо ° о" 9 л ^ го |

2 Чо ° о" 04 7 |

сч сч СЧ СП о"Ч ? 2 7 in" С ^ го |

00 2 о О 2 ° ° и о" о" ^ V V ос 7 7 04 7 с 04 Го ГО С4 |

04 ^ ^ 40 О О о" Ч Ч н ° ° V II оо 7 7 40" с с 40 го го |

НН сч |

00 04 о" НН 9 |

04 НН 40 |

||

|

х Ё О ф S н 5 3 = £ |

С |

9 |

2 |

2 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

оо |

9 |

9 |

00 |

00 |

9 |

||

|

ч ^ о II ^ го II Е го & 2 ^ ад |

сч |

2§ -■ о НН V 40 сч Ч 7 ^ ГО |

Ч о СЧ о НН о" 40 V 7 ^ Го |

40 in сч „ ГП о НН о" 40 II 2 =£ |

° о" оо" ^ |

04 НН |

ГО1 оо" с ^ го |

00 g ° о" ОО ci |

НН |

m НН 04 |

чй г- о НН го" ^ II Ч ^ 2 S |

04 ^ 40 О о"Ч V и 2 04 К 40 ГО |

НН ч |

о сч" НН Ч 00 |

о" НН Ч in" |

||

|

Ф О) |

« ^н |

го |

9 |

2 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

ГП |

9 |

9 |

40 |

||

|

О С н Ф го т го |

О НН |

4 НН сч |

04 ID >п" НН 2 40" О СЧ |

40 СЧ^ НН |

НН сч^ |

оо НН 04 *п сч |

сч о" НН 00 ч in" |

сч НН ч |

ч НН оо о |

НН 04 ч 40 |

НН Ч |

40 НН Ч |

о НН 04 ч 00 |

04 in о" НН |

|||

|

го |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

СЧ |

9 |

тг |

тг |

||||

|

60 |

с |

ГО В 2 g? ГО л0 го о ° В 2^ ГО 75 ГО О m го |

В ^ ^ ад ГО" д S3 Р ад 1—1 Щ |

2 2 и s 2 х о ^2 ю о о 1 го 2 н го |

^ X т ^ го 2 2 ^ |

I = с § 2 S 5 II К &й |

§ 8 2 'Го ф го ^ го |

о4' ^ ГО и о о К Й о о |

X О О S э .3 ^ ГО о |

"ГО ю .Го ^ 'го го го m |

Ч 2 й в ^ ГО О & '©fl о § "й. о го 5 Н< |

X g -S Ю о D§ 9 Ю о О Н 2017 |

^ о s го of В и го о ^ о 8 S 5 Human. , vol. 17, |

^ ° го ГО= Р ^ и Sport. M no. 1, p |

s Е го.Е ГО оо edici p. 57– |

ne 66 |

|

|

00 m 11 — °" Ло” м ^' v “s : ^ о СХ II CX |

^ N Д o” °- °-41 II ? oo m L in J f oo ex ex |

00 Cl ci д о ° ex о «8 ^ о Q- ex |

00 40 er d •> CX |

d, 4 о |

00 о exo" 4 •« 77 „ V ^ o o' CX II ex |

o” °- i s |

ее с^, d ° "с S i |

in 00 <4 g 4 ^ o' in "c m ex О |

v 00 2 a" a |

|

d ei |

Cl Cl |

3 |

CM |

d |

CM |

ei |

d |

d |

CM |

|

d 4 ci |

4 |

Ч о |

3 8 ^ О о” § i"d oo 2 T ex^ |

40 40 d |

4 8 СГ1 4 ° & |

ei 40 ei 4-eq °. "° 2 ex |

00 4 ei |

d oo oo d 4 d ex |

4 s |

|

ч© |

40 |

40 |

00 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

40 |

|

О 41 ci |

04 Cl, 41 40 |

40 4 |

-1 Cl |

S и m cS |

О 4 2 |

04 40^ 4 40 |

d 4O' 4 ei d |

5§ 40 c ex |

cn ^ 4 °' 7 \ о ex |

|

00 |

d |

d |

00 |

d |

d |

d |

d |

d |

|

|

41 in ci |

о ? 40 CX |

3 g g о ^ Л Л |

H V II 3 д ^ ^ л л |

2 о 2 ^ Л Л |

<ч в " л л |

i 00 Л Л |

3 о

d 7 «П e Q. |

d — d 0€ О О Or о S V llm oo" 7 c 4- ex Q. |

00 ° 5 o и и ” ex ex |

|

9 |

9 |

9 |

9 |

5 |

9 |

9 |

|||

|

sj r l ex |

” 3 i s |

S 2 ” ex |

1 ° |

in J m Л |

+1 v' is |

i n 00 i 2 OS |

S о ci e 04 7 -и ex |

" 1 00 VC4 ei ex |

4 oo 00r |

|

о |

04 Cl |

04 Cl |

о |

eq |

04 Cl |

04 ei |

04 d |

d |

04 d |

|

41 ci |

oo 4 00 |

о 4 |

-1 40 OO |

о 4 ci |

4 |

eq 4 |

00 40, 4 d ei |

40, d‘ 4 о 04*' |

4 40 OO |

|

о |

04 d |

04 d |

о |

ei |

04 eq |

m |

04 Cl |

d |

04 d |

|

О О 5 >3 ti 3 3 4 2 ^ и |

2 E a- pP И |

.4 is §s 2 "3 5 E В 6 S Q у "8 3 о 4 >. S OJD H H |

-J , о 3 E л E £ 4 ° ц £ 3 § 4 io 2 у О 2 p |

54 2 о 8 E 4 E S Q ^ u |

2 О 5 E d s S3 c; > |

О g §- 8^ § о ia & 4 c О о с И 5 3 3 2 U 2 ел |

.4 S s .E ex ,P CX h 6 X. |

4 Щ E S = s E o C m up |

о С о 31 о О X Сн s Он go хл b щ ^ о |

|

in |

о |

|

o' VI ex ex ex 3 ex 3 13 3 D4 3 ex -Q 5 о 2 3 3 3 з" 3 о о 1x5 о 3 3 3 га >3 Ех о S & 3 3 о 3 О 3 и 3 |

'о "з "з 3 О о о VI ех ех in °. СХ о VI 1 ш Р- с S 2 к ^ с!з ^О * О 5 § о >S С &1 & s ЕС -^ з с 3 о 5 X . |

|

3 |

ЕЕ Е? О |

|

3 & |

° 5 ° о VI |

|

3 X) И |

|

|

2 -о 04 |

|

|

>3 |

|

|

X) |

Е |

|

4 О 4 3 |

^t |

|

3 ^ |

|

|

о 3 |

К ° У |

|

3 1x5 |

5 о ^ IS "О 1 к с g |

|

2 |

5 |

|

3 3 |

^ 5s |

|

3 et |

§ Е)-3 |

|

3 ^ 3 X) 3" о |

о S S -о s 0D О Б С 3 g ^ -° |

|

§ |

5 ° й |

|

о С 5 О С X 3 a) Е Н $ ьЬ |

|

|

о 3 3 3 |

|

|

3 X) |

Ес -ср |

|

3 |

§ Ш д |

|

ех |

Q. О ш |

|

с |

о ш 5- У Р< -О |

вызывает активацию эндотелиальной NO-синтетазы и предотвращает ангиоспазм, уменьшает NO-токсичность и обладает прямым антиоксидантным эффектом [6, 15]. В печени и почках ЭПО снижает уровень окислительного стресса, воспаления и тканевую альтерацию [2, 6, 14]. Нейропротективное действие ЭПО обусловлено антиапоптозными, противовоспалительными, антиокислительными, анти-нейротоксичными, нейротрофическими эффектами, защитой белого вещества головного мозга от отека [2, 15].

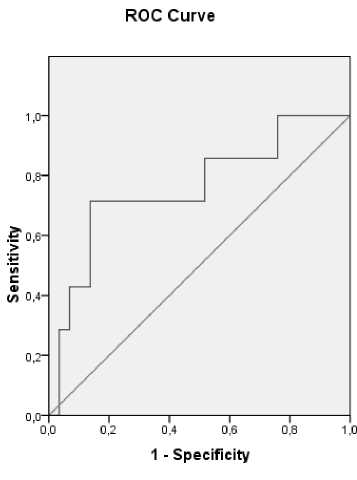

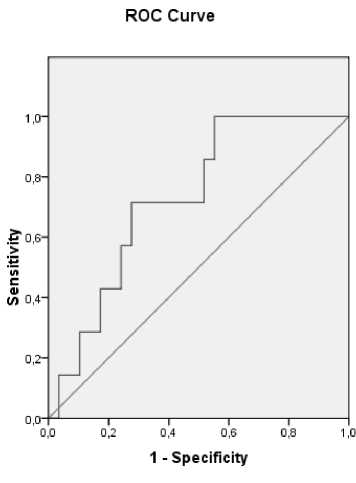

С целью изучения возможности использования показателя ЭПО в качестве предиктора ранней ПЭ использован ROC-анализ (рис. 1, 2). Площадь под ROC-кривой по показателю «ЭПО, мМЕ/мл» (см. рис. 1) составила 0,759 ± 0,109 (95 % ДИ 0,545…0,973), р = 0,036, что свидетельствует о возможности использования теста в практической деятельности [16]. Точкой разделения, соответствующей максимальным показателям чувствительности и специфичности для прогноза тяжелой ПЭ, было значение менее 10,75 ммоль/л (специфичность 86,2 %, чувствительность 71,4 %, точность 78,8 %). Площадь под ROC-кривой по показателю «КАэпо» (рис. 2) составила 0,729 ± 0,082 (95 % ДИ 0,549…0,909), р = 0,049, что свидетельствует о возможности использования теста в практической деятельности [16]. Точкой разделения было значение менее 0,770 (специфичность 72,4 %, чувствительность 71,4 %, точность 71,9 %).

Количество тромбоцитов (см. таблицу) при ранней ПЭ в первом и втором триместрах было выше, чем в 1-й группе, что, вероятно, связано с повышением на ранних сроках содержания тромбопоэтина [8]. В дальнейшем отмечено достоверное снижение числа этих клеток.

Число лейкоцитов в обеих группах (см. таблицу) увеличивалось в динамике беременности, но при ранней ПЭ в каждом триместре было выше, чем при поздней ПЭ. К третьему триместру в 1-й и 2-й группах отмечена про-воспалительная перестройка лейкоформулы с увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов (достоверно больше при ранней ПЭ) и снижением содержания лимфоцитов и моноцитов. Кроме того, в динамике беременности зарегистрировано значимое увеличение показателей ЛИИ, СОЭ и hsСРБ (больше при ранней ПЭ). Провоспалительные параметры липидограммы (ТГ, общий холестерин, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) в каждой группе в динамике беременности достоверно увеличивались, но при ранней ПЭ более выраженно. Такие изменения соответствуют данным литературы о развитии системного воспаления (ССВО) при ПЭ [1], однако ССВО, согласно результатам исследования, большее значение имеет в патогенезе ранней ПЭ в сравнении с поздней.

У женщин обеих групп выявлено увеличение уровня билирубина и ЩФ (см. таблицу), однако при ранней ПЭ показатель билирубина

Рис. 1. Кривая ROC для показателя «ЭПО, мМЕ/мл»

Fig. 1. ROC curve for "EPO mIU/mL" indicator

Рис. 2. Кривая ROC для показателя «КАэпо»

Fig. 2. ROC curve for "OEPO/PEPO" indicator

в первом и втором триместрах беременности был ниже, а ЩФ со второго триместра выше, чем в 1-й группе. При ранней и поздней ПЭ со второго триместра зарегистрировано снижение уровня общего белка крови (больше во 2-й группе). Креатинин и мочевина достоверно увеличивались при ранней ПЭ, что свидетельствует о почечной дисфункции / недостаточности и является маркером тяжелой ПЭ [1, 8]. При ПЭ отмечены увеличение уровня калия и снижение кальция, динамика показателя натрия крови отсутствовала. Однако при ранней ПЭ уровень натрия со второго триместра был значимо выше, а кальция в третьем триместре ниже, чем в 1-й группе.

Заключение. В результате исследования не выявлены ассоциации поздней ПЭ с «материнским вкладом» (ожирение, ХАГ, болезнь почек). Беременность при ранней ПЭ часто была индуцированной ВРТ, многоплодной, сопровождалась тяжелой формой ПЭ и плацентарными нарушениями, была сопряжена с высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью. В динамике беременности, осложненной ранней ПЭ, развивается анемия с перераспределительным дефицитом железа и неадекватной продукцией ЭПО, что, вероятно, связано с нарушением его почечной и, возможно, плацентарной продукции. Мы предполагаем, что неадекватно низкая продукция ЭПО при ранней ПЭ отражает развитие полиорганной недостаточности, что, вероятно, способствует развитию тяжелой ПЭ, при которой снижается цитопротективное действие этого гормона на органы-мишени (эндотелий, печень, почки, ЦНС). Показатель ЭПО менее 10,75 ммоль/л (специфичность 86,2 %, чувствительность 71,4 %, точность 78,8 %) и КАэпо менее 0,770 (специфичность 72,4 %, чувствительность 71,4 %, точность 71,9 %) оказались эффективными клинико-лабораторными предикторами ранней ПЭ в первом триместре, что указывает на вероятное участие ЭПО в патогенезе развития ранней ПЭ. При ранней ПЭ наблюдается провоспалитель-ная перестройка показателей лейкоформулы и липидограммы с нарастанием маркеров системного воспаления (ЛИИ, hsСРБ), значительное снижение количества изначально относительно повышенных тромбоцитов, увеличение показателей функциональных проб печени, снижение уровня общего белка крови с нарастанием показателей азотистого обмена (креатинин, мочевина), изменение электролитного статуса (относительные гипернатри- и калие- мия, гипокальциемия), что указывает на участие системного воспаления в патогенезе формирования ранней ПЭ и, вероятно, свидетельствует о первичной печеночно-почечной дисфункции / недостаточности, которые являются маркерами тяжелой ПЭ.

Список литературы Клинико-лабораторные показатели крови как вероятные предикторы преэклампсии с ранней и поздней манифестацией

- Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия: Клинические рекомендации (протокол лечения). -М., 2016. -72 с.

- Захаров, Ю.М. Цитопротективные функции эритропоэтина/Ю.М. Захаров//Клин. нефрология. -2009. -№ 1. -С. 16-21.

- Значение эритропоэтина в патогенезе развития преэклампсии/Б.И. Медведев, Е.Г. Сюндюкова, С.Л. Сашенков и др./Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. -2014. -Т. 13, № 4. -С. 35-41.

- Клинико-анамнестические особенности, плацента и плацентарная площадка при ранней и поздней преэклампсии/З.С. Ходжаева, Р.Г. Шмаков, Е.А. Коган и др.//Акушерство и гинекология. -2015. -№ 4. -С. 25-31.

- Медведев, Б.И. Эритропоэтин сыворотки крови и его плацентарная экспрессия при беременности, осложнившейся преэклампсией/Б.И. Медведев, Е.Г. Сюндюкова, С.Л. Сашенков//Акушерство и гинекология. -2015. -№ 10. -С. 47-53.

- Плейотропные эффекты эритропоэтина при хронической почечной недостаточности/М.В. Осиков, В.Ю. Ахматов, Л.Ф. Телешева и др.//Фундамент. исследования. -2013. -№ 7. -С. 218-224.

- Румянцев, А.Г. Эритропоэтин в диагностике, профилактике и лечении анемий/А.Г. Румянцев, Е.Ф. Морщакова, А.Д. Павлов. -М.: Медицина, 2003. -448 с.

- Сухих, Г.Т. Преэклампсия: рук./Г.Т. Сухих, Л.Е. Мурашко. -М.: ГЕОТАР-медиа, 2010. -576 с.

- Медведев Б.И. Исходы беременности и родов у женщин с гестозом и анемиейБ.И. Медведев, С.Л. Сашенков, Е.Г. Сюндюкова //Акушерство и гинекология. -2012. -№ 2. -С. 24-29.

- Типовые изменения эритроцитов при хроническом воспалении/Е.А. Степовая, В.В. Новицкий, Н.В. Рязанцева и др.//Бюл. эксперим. биологии и медицины. -2004. -Т. 137, № 1. -С. 66-70.

- Aksornphusitaphong, A. Risk factors of early and late onset pre-eclampsia/A. Aksornphusitaphong, V. Phupong//J. Obstet. Gynaecol. Res. -2013. -Vol. 39, no. 3. -Р. 627-631.

- First-trimester maternal serum pregnancy-associated plasma protein-A and pre-eclampsia/L.C. Poon, N. Maiz, C. Valencia et al.//Ultrasound Obstet. Gynecol. -2009. -Vol. 33, no. 1. -Р. 23-33.

- Human placental hypoxia-inducible factor-1alpha expression correlates with clinical outcomes in chronic hypoxia in vivo/S. Zamudio, Y. Wu, F. Ietta et al./Am J Pathol. -2007. -Vol. 170, no. 6. -P. 2171-2179.

- Protective effects of erythropoietin on endotoxin-related organ injury in rats./X.J. Li, G.X. Zhang, N. Sun et al./Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. -2013. -Vol. 33, no. 5. -Р. 680-686.

- Santhanam, A.V. Erythropoietin increases bioavailability of tetrahydrobiopterin and protects cerebral microvasculature against oxidative stress induced by eNOS uncoupling/A.V. Santhanam, L.V. d'Uscio, Z.S. Katusic//J Neurochem. -2014. -Vol. 131, no. 4. -Р. 521-529.

- Swets, J.A. Measuring the accuracy of diagnostic systems/J.A. Swets//Science. -1988. -No. 240. -P. 1285-1293.