Клинико-морфологическое исследование хронического дуоденита у детей

Автор: Тищенко Д.В., Матвеева О.В., Черненков Ю.В., Маслякова Г.Н., Бучарская А.Б.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить клинико-эндоскопические и морфологические особенности течения хронического дуоденита у детей. Материал и методы. Диагностическая значимость молекулярных маркеров оценивалась при проведении иммуногистохимического исследования биопсийного материала, полученного при проведении эндоскопического исследования у 32 детей в возрасте от 3 до 17 лет с хроническим дуоденитом. Морфометрическое исследование экспрессии маркеров пролиферации и апоптоза Ki67, PCNA, Bel 2, Вах проводилось при использовании системы анализа цифровых изображений микровизора медицинского uVizo-ЮЗ. Результаты. Индекс пролиферации был выше в клетках покровного эпителия по сравнению с железами. При этом экспрессия маркера пролиферации PCNAB покровно-ворсинчатом эпителии наблюдается как в глубине крипт, так и на поверхности ворсин, экспрессия Ki67 была отмечена только в глубине крипт. Экспрессия индуктора апоптоза Вах была слабо выраженной в обеих группах больных, что свидетельствует о преобладании пролиферативных процессов при данной патологии. Заключение. У детей с хроническим дуоденитом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки при развитии субатрофических процессов выявляется высокая активность пролиферации в покровном эпителии, причем наибольшая активность регенераторных процессов была отмечена в глубине крипт.

Апоптоз, дуодениты у детей, иммуногистохимия, молекулярные маркеры, пролиферация

Короткий адрес: https://sciup.org/14917626

IDR: 14917626

Текст научной статьи Клинико-морфологическое исследование хронического дуоденита у детей

В настоящее время отмечается неуклонный рост распространенности гастроэнтерологической пато- логии в детском возрасте — в среднем на 5% ежегодно. Заболеваемость по Российской Федерации варьирует от 68 до 200%о. Показатели заболеваемости гастродуоденитами по Саратовской области за 2011 г. составили 13,1 %о у детей от 0 до 14 лет, 19,8^ от 15 до 18 лет.

Малоинформативное начало болезни с неспецифическими проявлениями, частое вовлечение в патологический процесс других органов пищеварительной системы, недостаточное применение гистологических методов исследования для оценки состояния слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки приводят к поздней диагностике хронических дуоденитов у детей. Очевидна необходимость дальнейшего поиска новых методов ранней диагностики дуоденальной патологии, использование которых позволит предотвратить ее прогрессирование и переход в хроническую форму. Одним из возможных путей решения данной проблемы является исследование маркеров пролиферации и апоптоза для оценки степени регенерации и дегенерации эпителиальных клеток [6, 7].

Цель: установить клинико-эндоскопические и морфологические особенности течения хронического дуоденита у детей.

Методы. Под наблюдением находились 32 пациента в возрасте от 3 до 17 лет, проходивших обследование и лечение на базе гастроэнтерологического отделения ГУЗ «СОДКБ». Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа (20 детей с хроническими дуоденитами); 2-я группа — группа сравнения (12 детей с функциональной диспепсией, у которых при эндоскопическом исследовании слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и морфологическом исследовании биопсионного материала структурных отклонений от нормы не выявлено). Распределение детей по полу и возрасту представлено в таблице.

Материал для гистологического исследования был получен в результате проведения фиброгастро-дуоденоскопии с прицельной биопсией слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

Гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксиновой смесью по Ван-Гизону для идентификации коллагеновых волокон. Применялись гистохимические красители для выявления гликопротеогликанов: ШИК-реакция, альциа-новый синий. Иммуногистохимические реакции проводили на серийных парафиновых срезах, используя стрептавидин-биотиновый метод. В качестве детек-ционной системы применяли систему LSAB2 System, Dako, в качестве хромогена — диаминобензидин (Dako).

Для более точной оценки соотношения процессов регенерации / апоптоза в двенадцатиперстной кишке, происходящих при развитии воспаления, исполь- зовали наиболее информативные маркеры апоптоза семейства bcl, а именно соотношение индуктора апоптоза (Bax) и ингибитора апоптоза (Bcl 2). Среди маркеров пролиферации использовались ядерный антиген пролиферирующих клеток (Proliferating Cell Nuclear Antigen) (PСNA) и Ki67. PСNA участвует и в пролиферации клеток, и в репарации ДНК после ее повреждения, что делает данный антиген условно специфичным к клеточному циклу, так как восстановление ДНК может осуществляться в фазе покоя. Экспрессия белка Ki67 наступает во время пресин-тетической фазы, затем нарастает в течение клеточного цикла и резко уменьшается в фазе митоза. Этот белок не участвует в репарации ДНК. Экспрессия Ki67 дает возможность идентифицировать клетки, находящиеся во всех фазах клеточного цикла, кроме фазы покоя.

Морфометрическое исследование иммуногистохимических препаратов проводили с использованием системы анализа цифровых изображений микровизора медицинского μVizo-103.

Интенсивность реакций оценивали полуколиче-ственным методом: (-/0) — отрицательная, (+/1) — слабая, (++/2) — средняя, (+++/3) — интенсивная; 3-балльная шкала, представляющая собой сумму произведений процентов, отражающих долю клеток с различной интенсивностью окраски на балл, соответствующий интенсивности реакции [6].

При анализе экспрессии маркеров пролиферации (Ki67, PCNA) определяли индекс пролиферативной активности клеток каждого маркера по формуле:

-

_ х X (кол-во ядер илшунопозитивных к Кг 6П(PCNAyt

IKI - 67 (PCNA)% = —------- ----------- :—-—-----• 100,

%1 (рбгцее количество ядер)

где Х — количество ядер в поле зрения микроскопа. Подсчет производился не менее чем в десяти полях зрения.

Статистический анализ проводили с использованием пакета программ статистической обработки результатов SSPS 20,0 for Windows. Определяли среднее значение (М), ошибку среднего (m), различия считали достоверными при 95 и 99%-ном порогах вероятности.

Результаты. При проведении анализа клинических данных отмечалось преобладание неиррадиирующих болей в околопупочной области у детей обеих групп. Для исследуемых обеих групп характерны кратковременные боли. По времени возникновения болей для детей с хроническим дуоденитом более характерными являлись боли после приема пищи, тогда как в группе сравнения боли возникали в различное время суток. В обеих группах больных боли в большинстве случаев купировались приемом лекарственных препаратов. Сезонность возникновения

Распределение детей по полу и возрасту

|

Пол |

Возраст (лет) |

|||||||||||

|

3-6 |

7-12 |

13-17 |

||||||||||

|

1-я группа |

2-я группа |

1-я группа |

2-я группа |

1-я группа |

2-я группа |

|||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

Мальчики |

1 |

5 |

1 |

8 |

2 |

10 |

2 |

17 |

5 |

25 |

1 |

8 |

|

Девочки |

1 |

5 |

2 |

17 |

3 |

15 |

3 |

25 |

8 |

40 |

3 |

25 |

|

Всего |

2 |

10 |

3 |

25 |

5 |

25 |

5 |

42 |

13 |

65 |

4 |

33 |

П р и м еча н ие : 1-я группа (n=20); 2-я группа (n=12).

болевого синдрома (осень — весна) отмечена только в 1-й группе детей.

При эндоскопическом исследовании детей с хроническим дуоденитом признаки воспаления слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки были установлены у 100% больных. В 80% топография воспалительных изменений слизистой ограничивалась только луковицей двенадцатиперстной кишки, в 20% случаев воспаление отмечалось и в постбульбарном отделе.

При анализе эндоскопических признаков воспаления слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (отек, эритема, сосудистая реакция, разрыхленность слизистой) у детей с хроническим дуоденитом I степень выраженности данных изменений наблюдали в 70%, II степень была выявлена у 20% и III степень — у 10% пациентов. У детей 2-й группы патологических отклонений не выявлено.

Сопутствующие нарушения, такие, как пролапс, недостаточность сфинктеров, рефлюкс, атония, гипотония, в исследуемой группе определялись в 50% случаев. Субатрофические изменения слизистой двенадцатиперстной кишки регистрировались у 60% пациентов.

При морфологическом исследовании слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у детей с хроническим дуоденитом во всех случаях отмечалась диффузная воспалительная инфильтрация. В клеточном инфильтрате преобладали лимфоциты, а также присутствовали плазмоциты, нейтрофилы. Характерным было развитие слабой дистрофии в эпителиоцитах. Субатрофия ворсин выявлена в 85% случаев. В строме отмечался отек и очаговое разрастание коллагеновых волокон. При окрашивании на кислые гликопротеогликаны было обнаружено преобладание сиаломуцинов. При окрашивании на нейтральные гликопротеогликаны отмечалась выраженная интенсивность окраски секрета бокаловидных клеток.

Часто применяющейся методикой для определения пролиферативной активности клеток покровного эпителия двенадцатиперстной кишки является подсчет митозов в нескольких полях зрения.

При стандартном морфологическом исследовании препаратов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки в группе больных с хроническим дуоденитом митозы не были обнаружены.

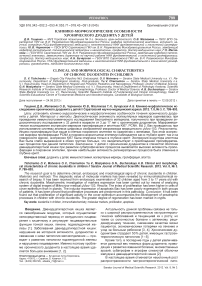

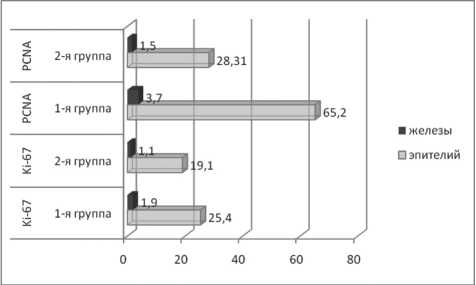

При иммуногистохимическом исследовании у детей с хроническим дуоденитом положительная экспрессия маркера пролиферации Ki67 наблюдалась в основном в клетках в глубине крипт слизистой двенадцатиперстной кишки. Преобладали клетки с умеренной 19,1+2,8% и выраженной 18,8+2,6% экспрессией, слабая экспрессия отмечалась в 7,6% клеток, в 54,5% клеток была отрицательной. В большинстве клеток желез экспрессия отсутствовала (96,2+1,1 %). Общий индекс пролиферации клеток эпителия составил 25,4+7,1%, клеток желез — 1,9+0,7%. У детей в группе сравнения в большинстве клеток покровного эпителия 64+10,6% и железистого эпителия 95,9+0,9% двенадцатиперстной кишки экспрессия Ki67 отсутствовала. Общий индекс пролиферации по данным экспрессии Ki67 составил для клеток покровного эпителия 19,1+4,2%, для желез — 1,1+0,47% (рис. 1).

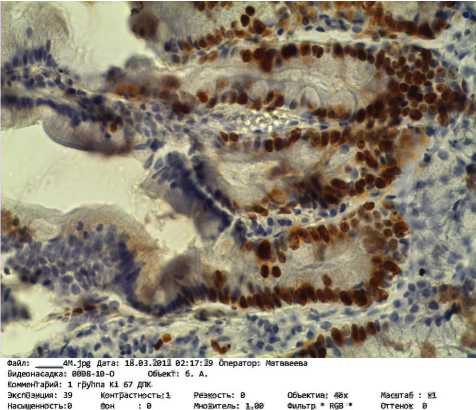

При иммуногистохимическом исследовании в группе детей с хроническим дуоденитом экспрессия маркера пролиферации PСNA выявлялась в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки как в глубине крипт, так и на поверхности ворсин. В 47,7+8,02% клеток наблюдалась выраженная положительная экспрессия клеточных ядер, в 17,9+3,07% умеренная, в 12,4+4,7% слабая, в 22+5,2% экспрессия отсутствовала. В железах в 96,2+1,17% клеток экспрессия отсутствовала. Общий индекс пролиферации клеток эпителия составил 65,2+6,3%, в клетках желез 3,7+0,84%. В группе сравнения в большинстве клеток покровного эпителия (66,4+5,6%) и железистого эпителия 94,2+1,2% слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки экспрессия отсутствовала. Общий индекс пролиферации в группе сравнения по данным экспрессии PCNA в клетках эпителия составил 28,31+7,9%, а в клетках желез 1,5+1,01 %.

Показатели индекса пролиферации по данным экспрессии PСNA в группе больных с хроническим дуоденитом были значительно выше индекса пролиферации по данным экспрессии Ki67. Это объясняется тем, что PСNA экспрессирует в клетках, находящихся в фазе покоя. Индекс пролиферации маркеров PСNA и Ki67 выше у детей с хроническим дуоденитом, чем у детей группы сравнения, что обусловлено воспалительным поражением слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

При иммуногистохимическом исследовании маркера апоптоза Bax в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки у детей с хроническим дуоденитом в покровном эпителии преобладала слабая экспрессия маркера в 43,4+8,0% клеток, средняя выявлялась в 25+6,5% клеток, интенсивная в 2+1,3% клеток. В 29,6+13,67% экспрессия в клетках отсутствовала. В железистом эпителии экспрессия маркера была отрицательной в 98,6+0,5% клеток. В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки у детей 2-й группы в покровном эпителии преобладали слабая (41+8,1%) и средняя (24+4,9%) экспрессия. Выраженной экспрессии клеток не наблюдалось. В 38,2+12,08% экспрессия в эпителиоцитах отсутствовала. В железистом эпителии экспрессия в большинстве клеток также была отрицательной (95,4+0,83%). Достоверных различий между группами по экспрессии индуктора апоптоза Вах не выявлено.

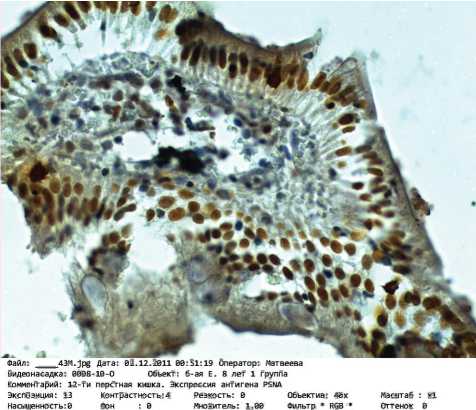

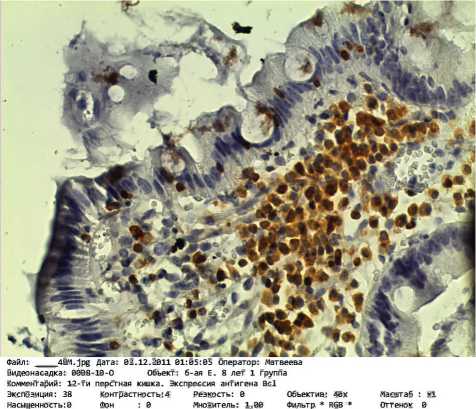

Экспрессия маркера Всl 2 нами была отмечена только в лимфоцитах (рис. 2-5). У детей с хроническими дуоденитами в слизистой двенадцатиперстной кишки выявлялась слабая экспрессия в 12,6+4,3%, средняя в 38,4+6,3%, интенсивная в 24,4+3,2%, отсутствовала в 22,6+4,6%. У детей группы сравнения в большинстве лимфоцитов экспрессия блокатора апоптоза bcl 2 отсутствовала в 94+1,09% клеток.

Обсуждение. Анализ клинического материала показал, что у детей с хроническим дуоденитом пре-

Рис. 1. Распределение индекса пролиферации маркеров PСNA и Ki67 в исследуемых группах

Рис. 2. Выраженная ядерная экспрессия маркера Ki67 в глубине крипт двенадцатиперстной кишки. Ув. об. 40х

Рис. 4. Экспрессия маркера BAX на поверхности ворсин. Ув. об. 40х

Насыщенность:0 Фон : 0 Множитель: 1,90 Фильтр 3 RGB *

Рис. 3. Выраженная ядерная экспрессия маркера PCNA на поверхности ворсин двенадцатиперстной кишки. Ув. об. 40х

Рис. 5. Экспрессия маркера Всl 2 в лимфоцитах стромы ворсин. Ув. об. 40х

обладали боли ноющего характера, после приема пищи, проявляющиеся сезонно, что совпадало с литературными данными [1].

У детей данной группы эндоскопически в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки воспалительные изменения отмечены во всех случаях. В 60% случаев диагностирована субатрофия ворсин, из которых морфологически субатрофия была подтверждена в 85%.

При хроническом дуодените в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки отмечается более высокая пролиферативная активность в клетках покровного эпителия по сравнению с железами. По данным литературы, при дуоденитах отмечается преобладание пролиферативных процессов в эпителии [8], в нашем исследовании мы выявили, что индекс пролиферации был выше в клетках покровного эпителия по сравнению с железами. При этом экспрессия маркера пролиферации PСNA в покровно-ворсинчатом эпителии наблюдается как в глубине крипт, так и на поверхности ворсин, экспрессия Ki67 была отмечена только в глубине крипт.

Экспрессия индуктора апоптоза Bax была слабо выраженной в обеих группах больных, что свиде- тельствует о преобладании пролиферативных процессов при данной патологии.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что у детей с хроническим дуоденитом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки при развитии субатрофических процессов выявляется высокая активность пролиферации в покровном эпителии, причем наибольшая активность регенераторных процессов была отмечена в глубине крипт.

Список литературы Клинико-морфологическое исследование хронического дуоденита у детей

- Маев И. В., Самсонов А.А. Хронический дуоденит: учеб. пособие. М., 2005. 160 с.

- Волков А. И. Хронические гастродуодениты и язвенная болезнь у детей//РМЖ. 1999. Т. 7, № 4. С. 21 -25

- Баранов А.А., Щербаков П.Л. Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии//Вопросы современной педиатрии. 2002. Т. 1, №1.С. 12-16

- Денисов М.Ю. Практическая гастроэнтерология для педиатра: справ, рук-во. М.: Издатель Мокеев, 2000. 296 с.

- Эллиниди В. И, Аникеева Н.В., Максимова Н.А. Практическая иммуногистоцитохимия. СПб.: ВЦЭРМ Россия, 2002. С. 36-37

- Петров С. В., Райхлин Н.Т. Руководство по иммуноги-стохимической диагностике опухолей человека: 3-е изд. Казань, 2004. 451 с.

- Аруин Л. И., Капуллер Л. Л., Исаков В. А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М.: Медицина, 1998. 483 с.

- Increased PCNA/cyclin index correlates with severity of duodenitis by histologinal criteria/W. Domagala, K. Marlicz, D. Bielicki, M. Osborn//VirchowsArchiv A Pathological Anatomy and Histopathology. 1993. Vol. 422. P. 345-349.