Клинико-морфологическое обоснование активной хирургической тактики при аномалиях развития урахуса у детей

Автор: Щедров Д.Н.., Морозов Евгений Владимирович, Шорманов И.С., Куликов С.В., Гарова Д.Ю., Чирков И.А.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Детская урология

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вопросы лечебной тактики при аномалиях урахуса на сегодняшний день крайне мало освящены в литературе, что связано с редкостью патологии и невозможностью провести статистически достоверный анализ имеющихся данных. В итоге, в практической медицине отношение к оперативной активности при указанной патологии у разных специалистов часто оказывается противоположным. Цель. Обосновать активную тактику ведения пациентов детского возраста с аномалиями урахуса. Материалы и методы. Проведен анализ лечения 75 пациентов с аномалиями урахуса в возрасте до 18 лет: киста урахуса (n=36), синус урахуса (n=13), свищ урахуса (n=23), дивертикул урахуса (n=3). Результаты. Проанализирована эпидемиология аномалий урахуса, частота осложнений в зависимости от формы аномалии и возраста пациента. Поведен анализ результатов посевов на флору при патологии урахуса, морфологическая картина препаратов, полученных при оперативном лечении пациентов. Отмечен высокий риск развития гнойных осложнений при всех формах аномалий урахуса...

Урахус, аномалии, показания к операции, посев, микрофлора, морфологическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142224032

IDR: 142224032 | DOI: 10.29188/2222-8543-2020-12-1-114-118

Текст научной статьи Клинико-морфологическое обоснование активной хирургической тактики при аномалиях развития урахуса у детей

Введение . Вопросы лечебной тактики при аномалиях урахуса на сегодняшний день крайне мало освящены в литературе, что связано с редкостью патологии и невозможностью провести статистически достоверный анализ имеющихся данных. В итоге, в практической медицине отношение к оперативной активности при указанной патологии у разных специалистов часто оказывается противоположным.

Цель. Обосновать активную тактику ведения пациентов детского возраста с аномалиями урахуса.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 75 пациентов с аномалиями урахуса в возрасте до 18 лет: киста урахуса (n=36), синус урахуса (n=13), свищ урахуса (n=23), дивертикул урахуса (n=3).

Результаты. Проанализирована эпидемиология аномалий урахуса, частота осложнений в зависимости от формы аномалии и возраста пациента. Поведен анализ результатов посевов на флору при патологии урахуса, морфологическая картина препаратов, полученных при оперативном лечении пациентов. Отмечен высокий риск развития гнойных осложнений при всех формах аномалий урахуса. Вне острых воспалительных осложнений отмечается значительная частота патогенных высевов в диагностически значимом титре, в которых преобладали мочевые уропатогены (интраоперационно – 69,2%, с покровов свища – 92,3%). Морфологическая картина во всех исследуемых препаратах демонстрировала признаки хронического воспаления.

Заключение. Представлен анализ оперативного лечения 75 пациентов с различными аномалиями урахуса, как осложненными острым гнойным воспалительным процессом, так и находящимися в «холодном» периоде, вне осложнений. По результата проведенного анализа сделан вывод о необходимости оперативного вмешательства при любом виде патологии урахуса, включая асимптоматическое течение с целью профилактики развития гнойных осложнений.

Clinical and morphological substantiation of active surgical tactics with urachal anomalies in children D.N. Shchedrov1, E.V. Morozov1, I.S. Shormanov2, S.V. Kulikov2, D.Yu. Garova2, I.A. Chirkov2

В опросы, связанные с лечебной тактикой при различной патологии урахуса, остаются на сегодняшний день мало освященными как в отечественной, так и в иностранной литературе. Публикации в периодической печати, освящающие современное состояние проблемы, единичны, а монографические работы отсутствуют вовсе [1-5]. Недостаток современных обобщающих данных связан с относительной редкостью патологии и невозможностью провести достоверный статистический анализ тех или иных вопросов на значительном клиническом материале. Все это оставляет ряд положений, связанных с различными аспектами диагностики и лечения патологии урахуса, дискутабельными и требующими уточнения. Одним из таких вопросов является определение показаний для оперативного лечения патологии урахуса – ключевой вопрос хирургического лечения заболевания. Если риск опухолевой трансформации с развитием аденокарциномы в детском возрасте не столь актуален, то гнойные осложнения имеют существенней риск развития. Если при гнойных осложнениях с деструкцией тканей вопрос необходимости активной тактики должен быть решен однозначно в пользу операции, поскольку он продиктован развивающейся ургент-ной ситуацией в брюшной полости, то вне осложнений, такой подход не является столь очевидным [6,7].

Большинство работ, посвященных проблеме оперативной активности при аномалиях урахуса, основано на личном мнении авторов, сформированном, как правило, на относительно небольшом клиническом материале и не обладающим достаточной статистической достоверностью.

В научной литературе обсуждаются две точки зрения, полностью противоположные друг другу:

первая: максимальная хирургическая активность, обусловленная риском опухолевой трансформации, гнойными осложнениями, перфорацией в брюшную полость и реализацией иных осложнений [6,8-13]. S. Chiarenza, M. Bertozzi, W.M. Colin, McCollum, I. Sukhotnik, C. Pesce практически всех своих пациентов с патологией урахуса оперировали [3,14-18].

вторая: максимально консервативное ведение, связанное с большим количеством асимптоматических форм, выявляемых случайно; низкая частота малигниза-ции, возможность спонтанной регрессии в процессе жизни не только в раннем детском возрасте, но и в последующие периоды [4,19,20]. По мнению M. Nogueras-Ocana и соавт. у большинства пациентов (8 из 13) отмечен спонтанный регресс урахуса, оперированы только двое больных (15,4%) в связи с инфекционными осложнениями. Авторы предлагают вести пациентов с симптоматической и несимптоматической патологией урахуса консервативно и прибегать к хирургическому лечению только при рецидиве гнойно-воспалительных осложнений. C.R. Dethlefs и соавт. указывал на отсутствие не- обходимости операции при минимальной выраженности симптомов у всех пациентов, особенно у детей до 6 месяцев, считая очень вероятной регрессию образования, а риск развития осложнений минимальным [4].

Выше представленная противоречивость в подходах к ведению пациентов детского возраста с патологией урахуса, по нашему мнению, обуславливает актуальность проведенного исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами проведен анализ лечения 75 пациентов с патологией урахуса с целью обоснования тактики ведения и определения необходимости выполнения оперативного вмешательства. Анализируемая патология была представлена: кистой урахуса (n=36), урахальным синусом (n=13), свищем урахуса (n=23) и урахальным дивертикулом (n=3). При распределении пациентов по полу несколько преобладали мальчики (n=44) над девочками (n=31). Частоту выявления патологии в возрастном

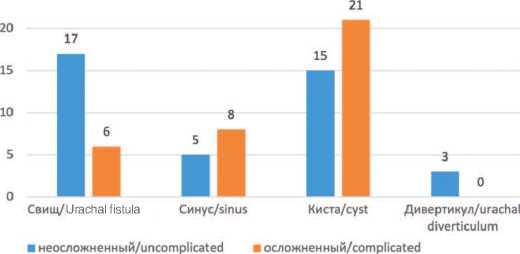

Рис. 1. Возраст пациентов с аномалиями развития урахуса

Fig. 1. Age of patients with urachal anomalies

Из приведенного графика следует, что, несмотря на пик встречаемости патологии на первом году жизни и значительное снижение в возрасте 1-3 года линия тренда не имеет достоверного снижения частоты в популяции до достижения взрослого возраста.

С целью анализа ситуации и определения показаний к оперативному вмешательству при аномалиях урахуса были проанализированы:

-

- эпидемиология различных видов патологии урахуса, в том числе, частота планового (случайного) выявления асимптоматических вариантов заболевания и осложненных форм во всей выборке пациентов (n=75);

-

- анализ результатов бактериологического исследования при патологии урахуса (n=55);

-

- анализ гистологической картины удаленных тканей у оперированных пациентов (n=45).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

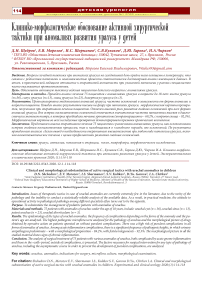

Проведенный анализ частоты осложненных и неосложненных случаев при различных формах аномалии урахуса показал, что наибольшая частота осложнений (нагноение, воспаление) отмечается при кисте и

синусе урахуса, наличие дренирования свищевого хода обеспечивает меньшее число осложнений при свище урахуса. Общее число осложненных форм составило 35 (46,7%), неосложненных – 40 (53,3%). Распределение осложненных и неосложненных форм представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Количество больных с осложненными и неосложненными формами при различных аномалиях развития урахуса

Fig. 2.The frequency of complicated and uncomplicated cases with various urachal anomalies

При анализе частоты осложнений в зависимости от возраста пациентов отмечена несколько большая частота осложнений на первом году жизни ребенка, в последующем встречаемость осложненных форм заболевания была равной или несколько реже неосложненных ( рис. 3).

■ неосложненный/uncomplicated ■осложненный/complicated

Рис. 3. Количество больных с осложненным и неосложненным течением аномалий развития урахуса в различном возрасте

Fig. 3. The number of patients with complicated and uncomplicated course of urachal anomalies in different ages

Значительная частота развития гнойных осложнений требует проведения превентивной коррекции по- роков развития урахуса.

Поведен анализ результатов посевов на флору при аномалиях урахуса. Все заборы микрофлоры проводились в соответствии с правилами отбора биологического материала.

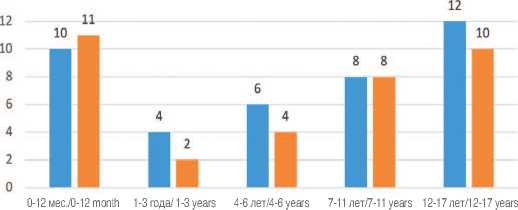

В случае осложненных форм во всех наблюдениях – 100% (n=35) отмечался высев патогенной микрофлоры в титре не менее 10 5 КОЕ/мл, что является закономерным и соответствует клинической картине гнойных осложнений. Спектр представленных возбудителей представлен следующими микроорганизмами: E.coli (n=21), Klebsiella spp (n=5), Proteus spp (n=5), Ent. faecalis (n=3), St. saprophyticus (n=1).

При выполнении оперативного вмешательства в плановом порядке у пациентов с асимптоматической патологией урахуса проанализированы результаты как интраперационного посева (n=39), так и посева с кожной поверхности при наличии свища (n=13). Значимым считался так же высев в титре не менее10 5 КОЕ/мл.

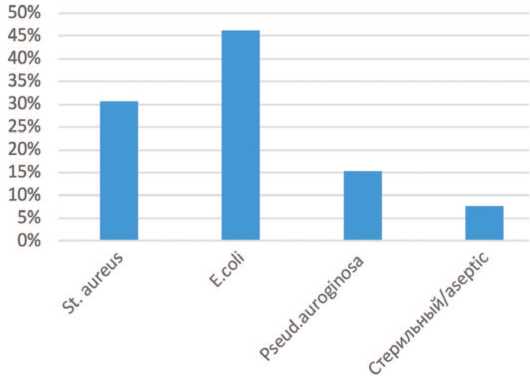

Интраоперационные высевы при отсутствии клинических проявлений были положительны в 27 случаях из 39 (69,2%) и представлены следующими возбудителями: E.coli (n=14), Klebsiella spp (n=3), Proteus spp (n=3), Ent. faecalis (n=3), St. saprophyticus (n=1), микст-флора отмечeна в трех случаях – сочетание E.coli + Klebsiellа spp (n=2) и сочетание E.coli + грибы Candida (n=1). Все выделенные патогенные микроорганизмы являются характерными для мочевых путей, что в сочетании с нарушением пассажа мочи с высокой степенью вероятности может привести к развитию гнойного процесса с клиническими проявлениями. Обращает на себя внимание то, что при микст-флоре второй возбудитель имел существенно меньший титр – 10 3 КОЕ/мл. Рисунок 4 демонстрирует спектр и частоту встречаемости возбудителей, как при наличии осложнений, так и при асимптоматическом течении заболевания, при этом отмечены различия в характере флоры, высеваемой с кожи и слизистых оболочек. В посевах с покровов (кожа, слизистая оболочка свища или синуса) положительные высевы отмечены у 12 (92,3%) пациентов из 13. Следует учитывать, что если высев St. aureus (n=4) может быть расценен как кожный микроорганизм, то E.coli (n=5) и Ps. auroginosa (n=2) являются уропатогенами. Наличие микст-высева в одном случае (E.coli+ Proteus spp) также можно расценивать как характерную флору мочевых путей. Отсутствие высева отмечено только у одного (7,7%) пациента (рис. 5).

■ неосложненный/uncomplicated ■ осложненный/complicated

Рис. 4. Частота высеваемости различной микрофлоры во время операции при осложненном и неосложненном течении аномалий развития урахуса

Fig. 4. The frequency of sowing of various microflora during surgery with a complicated and uncomplicated course of urachal anomalies

Учитывая полученные результаты можно сделать вывод, что микробный агент, представленный преимущественно уропатогенами, диагностирован практиче- ски во всех случаях в титре, достаточном для активации клинического воспаления, и не исключает развития последнего в любой момент времени.

Рис. 5. Частота высеваемоемости микрофлоры с покровов (кожа, сли зистая оболочка свища или синуса) при аномалиях развития урахуса

Fig. 5. The frequency of sowing of various microflora from the integument ((skin, mucous of the fistula or sinus) with urachal anomalies

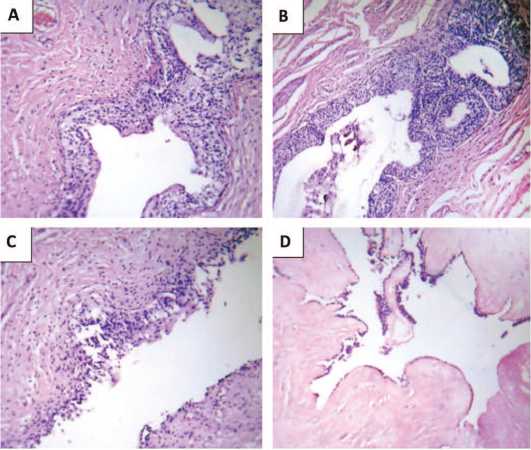

Для проведения анализа гистологической картины при аномалиях урахуса оценены 45 морфологических препаратов, из них в 35 случаях объектом исследования являлись макроскопически неизмененные ткани без признаков воспаления, в 10 – ткани из очага воспалительного процесса. Исследование микропрепаратов проводилось с применением стандартных патологоанатомических методик, морфологическая картина оценивалась с точки зрения наличия воспалительных изменений. В случаях получения гистологического материала у экстренно оперированных пациентов (n=10) во всех случаях констатирована деструкция тканей. В 35 случаях оценена морфологическая картина у пациентов, оперированных в «холодном» периоде с различными формами аномалий урахуса – киста (n=15), синус (n=5), свищ (n=13), дивертикул (n=2). Во всех случаях констатированы очевидные признаки хронического воспаления – фиброзная ткань с лейкоцитарной инфильтрацией различной степени выраженности, однако наибольшая степень выраженности хронического воспаления отмечена у пациентов с кистой и свищом урахуса, наименьшая – при дивертикуле урахуса. Данные отличия, по нашему мнению, связаны с наиболее выраженными обструктивным изменениями и затрудненным дренированием содержимого урахуса при свище и кисте и максимальными возможностями для опорожнения его в мочевой пузырь при дивертикуле. Морфологическая картина выявленных изменений представлена на рисунке 6.

ВЫВОДЫ

Патология урахуса в детском возрасте часто приводит к развитию различных гнойных осложнений, яв-

Рис. 6. Морфологические изменения при патологии урахуса. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение. A,B,C – 200; D-160.

-

А. Дивертикул урахуса. Урахус выстлан гиперплазированным переходным эпителием (уротелием), окружен плотной фиброзной тканью с умеренной лимфоцитарной инфильтрацией (хроническое воспаление).

-

B. Свищ урахуса. Урахус выстлан гиперплазированным переходным эпителием (уротелием), окружен рыхлой фиброзной тканью со слабой лимфоцитарной инфильтрацией (хроническое воспаление); в просвете – оксифильное содержимое

-

C. Синус урахуса. Выраженная десквамация уротелия с умеренной лимфоцитарной инфильтрацией в фиброзной ткани.

-

D. Киста урахуса с уплощенным уротелием и гиалинизированной соединительной тканью.

Fig. 6. Morphological changes in the pathology of urachus. Hematoxylin and eosin stain. Magnification. A, B, C - 200; D-160.

-

A. Urachal diverticulum. Urachus is lined with hyperplastic transitional epithelium (urothelium), surrounded by dense fibrous tissue with moderate lymphocytic infiltration (chronic inflammation).

-

B. Urachal fistula. Urachus is lined with hyperplastic transitional epithelium (urothelium), surrounded by loose fibrous tissue with weak lymphocytic infiltration (chronic inflammation); in the lumen - oxyphilic contents.

-

C. Urachal sinus. Pronounced desquamation of urothelium with moderate lymphocytic infiltration in fibrous tissue.

-

D. Urachal cyst with flattened urothelium and hyalinized connective tissue

ляясь ургентной ситуацией. Общая частота осложненных форм заболевания составляет практически половину всех случаев – 46,7%.

Микробиологическое исследование при аномалиях развития урахуса при наличии острого воспаления демонстрирует 100% обсемененность патогенной флорой, вне такового – этот показатель равен 69,2%, что говорит о наличии хронического инфекционного процесса, и сохраняющейся вероятности его активации.

При анализе морфологических препаратов тканей, удаленных вне ургентных ситуаций, в 100% случаев присутствуют признаки хронического воспаления.

С учетом выше приведенных обстоятельств, считаем оперативное вмешательство при неосложненной патологии урахуса обоснованным. Проведение его планово, вне воспалительного процесса позволяет избежать гнойных осложнений, выполнить вмешательство с минимальными рисками, используя малоинвазивные методики.

ЛИТЕРАТУPA/REFERENC ES

Сведения об авторах:

Вклад авторов:

Щедров Д.Н. – концепция и дизайн исследования, анализ ревалентных публикаций, написание текста рукописи, 25%

Шорманов И.С. – концепция и дизайн исследования, анализ ревалентных публикаций, 25%

Куликов С.В. – подготовка и оценка морфологических препаратов, 25%

Морозов Е.В. – сбор материала, написание текста рукописи, 15%

Гарова Д.С. – сбор и обработка материала, 5%

Чирков И.А. – сбор и обработка материала, 5%

Список литературы Клинико-морфологическое обоснование активной хирургической тактики при аномалиях развития урахуса у детей

- Дмитриева ЕВ, Буланов МН, Блинов ИА, Лыков ВЕ. Ультразвуковая диагностика аномалий мочевого протока (урахуса) у детей. Ультразвуковая и функциональная диагностика 2016;( 2):43-56.

- Поддубный ИВ, Исаев ЯА. Аномалии мочевого протока у детей. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реанимации 2015;V( 2): 83-92.

- Chiarenza S., Bleve C. Laparoscopic management of urachal cysts. Transl Pediatr 2016;5(4):275-281. DOI: 10.21037/tp.2016.09.10

- Dethlefs CR; Abdessalam SF; Raynor SC; Perry DA; Allbery SM; Lyden ER; et al. Conservative management of urachal anomalies. J. Pediatr Surg2019;54(5):1054-1058. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2019.01.039

- Elkbuli A. Surgical management for an infected urachal cyst in an adult: Case report and literature review. Int J. Surg Case Rep 2019;57:130-133. DOI: 10.1016/j.ijscr.2019.03.041

- Siow SL, Sha HL, Wong CM.). Abdominal tuberculosis manifested as tuberculosis of the urachal sinus in an adolescent and the role of laparoscopy in the management: a rare case report. BMC Infect Dis 2016 5;16:68.

- DOI: 10.1186/s12879-016-1405-6

- Davidson BR, Brown NJ, Neoptolemos JP. Haemorrhage into a urachal cyst presenting as an 'acute abdomen'. Postgrad Med Journal 1987; 63(740): 493-494.

- DOI: 10.1136/pgmj.63.740.493

- Ashley RA, Inman BA, Routh JC, Rohlinger AL, Husmann DA, Kramer SA. Urachal anomalies: a longitudinal study of urachal remnants in children and adults. J. Urol 2007;178(4 Pt 2):1615-8.

- DOI: 10.1016/j.juro.2007.03.194

- Gleason JM, Bowlin PR, Bagli DJ, Lorenzo AJ, Hassouna T., Koyle MA, et al. Farhat WA. A Comprehensive Review of Pediatric Urachal Anomalies and Predictive Analysis for Adult Urachal Adenocarcinoma. J. Urol 2015, 193(2): 632-636.

- DOI: 10.1016/j.juro.2014.09.004

- Prentiss RJ, Mullenix RB, Whisenend JM, Feeney MJ. Tumors of the urachus; report of five cases. Calif Med 1956;84(1):24-8.

- Stenhouse G., McRae D., Pollock AM. Urachal adenocarcinoma in situ with pseudomyxoma peritonei: a case report. J. Gin Рathol, 2003, 56(2), 152-153.

- DOI: 10.1136/jcp.56.2.152

- Jeong HJ, Han DY, Kwon WA. Laparoscopic Management of Complicated Urachal Remnants. Chonnam Med J. 2013; 49(1):43- 47. 10.4068/ cmj.2013.49.1.43

- DOI: 10.4068/cmj.2013.49.1.43

- Bannon A., Black P., Turner J., Gray S., Kirk S. Belly button piercings: a saving grace? A patent urachus presenting in a 17-year-old girl. BMJ case reports, 2014, bcr2014204336.

- DOI: 10.1136/bcr-2014-204336

- Bertozzi M., Nardi N., Prestipino M., Magrini E., Appignani A. Minimally invasive removal of urachal remnants in childhood. Pediatr Med Chir 2009;31(6):265-8.

- Cutting CW, Hindley RG, Poulsen J. Laparoscopic management of complicated urachal remnants. BJU Int 2005;96(9):1417-21.10.1111/ j. 1464-410X.2005.05856.x

- DOI: 10.1111/j.1464-410X.2005.05856.x

- McCollum MO, MacNeily AE, Blair GK. Surgical implications of urachal remnants: Presentation and management. J. Pediatr Surg 2003 May;38(5):798-803.

- DOI: 10.1016/jpsu.2003.50170

- Sukhotnik I., Aranovich I., Mansur B. laparoscopic surgery of urachal anomalies: a single-center experience. Isr Med Assoc J. 2016 Nov;18(11):673-676

- Pesce C., Costa L., Musi L., Campobasso P., Zimbardo L., Relevance of Infection in Children with Urachal Cysts. Eur Urol 2000;38(4):457-60.

- DOI: 10.1159/000020324

- Nogueras-Ocana M., Rodriguez-Belmonte R., Uberos-Fernandez Jose., Jimenez-Pacheco A., Merino-Salas S., Zuluaga-Gomez A. Urachal anomalies in children: surgical or conservative treatment? J Pediatr Urol 2014;10(3):522 6.

- DOI: 10.1016/j.jpurol.2013.11.010

- Bagnara V, Antoci S, Bonforte S, Privitera G, Luca T, Castorina S. Clinical considerations, management and treatment of fever of unknown origin caused by urachal cyst: a case report. J Med Case Rep 2014 25;8:106.

- DOI: 10.1186/1752-1947-8-106