Клинико-неврологические особенности у больных с венозной церебральной дисфункцией

Автор: Гафуров Б.Г., Назарова Ж.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нервные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить клинико-неврологические особенности у больных с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ) в зависимости от наличия венозной церебральной дисфункции (ВЦД). Материал и методы. В исследовании приняли участие 168 пациентов, страдающих ХИГМ (средний возраст 61,2±3,8 года; 45,2 % - мужчины). Контрольная группа включила 20 здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту. Всем пациентам с ХИГМ выполнена реоэнцефалография (РЭГ) для выявления ВЦД, проведено стандартное клинико-неврологическое обследование (жалобы, анамнез, оценка неврологического статуса), изучены клинические особенности головной боли с помощью оригинальной анкеты, определялась интенсивность боли с помощью десятибалльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Когнитивный статус оценивался во всех группах исследования методом вызванных потенциалов с использованием методики Р300. Результаты. У больных с ХИГМ в 46,4 % случаев выявлена венозная церебральная симптоматика. У таких пациентов наиболее выражен синдром головной боли, как по клиническим критериям, так и по балльной оценке ВАШ: 6,8 балла против 5,1 балла у больных с ХИГМ без ВЦД (р

Венозная церебральная дисфункция, головная боль, хроническая ишемия головного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/149135281

IDR: 149135281 | УДК: 612.824.4

Текст научной статьи Клинико-неврологические особенности у больных с венозной церебральной дисфункцией

1 Введение. Сосудистые заболевания головного мозга представляют собой актуальную медико-социальную проблему, занимающую ведущее место в структуре заболеваемости и смертности в экономически развитых странах.

В последние годы структура цереброваскулярных заболеваний меняется за счет нарастания ишемических форм. Это обусловлено повышением удельного веса артериальной гипертензии и атеросклероза как основной причины сосудистой патологии мозга [1, 2].

Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) представляет собой единый патологический процесс, охватывающий многообразные механизмы, которые возникают в результате несоответствия мозгового кровотока метаболическим потребностям мозговой ткани. Ведущую роль в этиологии данной патологии отводят артериальной гипертензии и атеросклерозу церебральных сосудов [3, 4].

В настоящее время уже доказано, что при ХИГМ важное патогенетическое значение, наряду с нарушением притока крови к головному мозгу в бассейне пораженной артерии, имеет затруднение венозного оттока от головного мозга [5–7]. Очевидна необходимость изучения состояния магистральных артерий головы. Проводимые исследования головного мозга свидетельствуют о том, что примерно 85% объема сосудистого русла этого органа приходится на венозные сосуды, 10% на артерии, около 5% на капилляры.

Степень компенсации венозной дисгемии зависит от коллатерального кровообращения и скорости развития венозного застоя внутри черепа. Недооценка роли церебрального венозного кровообращения в формировании сосудистой церебральной патологии мешает правильному пониманию патокинетиче-ских механизмов развития хронической ишемии головного мозга [8, 9].

Изучение венозного компонента мозгового кровообращения значительно отстает от исследований артериальной гемодинамики, несмотря на тесные взаимоотношения артериального звена и венозного русла головного мозга.

Цель: изучить клинико-неврологические особенности у больных с ХИГМ в зависимости от наличия венозной церебральной дисфункции.

Материал и методы. Обследованы 168 пациентов с ХИГМ 2-й стадии, из них 76 мужчин (45,2%) и 92 женщины (54,8%). Возраст обследуемых больных варьировался от 50 до 73 лет, в среднем 61,2±3,8 года. У каждого обследуемого было получено письменное согласие на проведение обследования. Контрольная группа включила 20 здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту.

При проведении РЭГ-исследования у 78 (46,4%) больных выявлена венозная церебральная дисфункция (ВЦД). В зависимости от наличия ВЦД все больные были разделены на группы: 1-ю группу составили 78 больных с ХИГМ и ВЦД; во 2-ю группу вошли 90 больных с ХИГМ без ВЦД.

Всем больным проведено стандартное неврологическое обследование (анализ жалоб пациентов, объективный осмотр, в том числе изучение неврологического статуса), изучение клинических особенностей головной боли (ГБ) с помощью оригинальной анкеты,

определение интенсивности ГБ с помощью десятибалльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).

Когнитивный статус исследовался методом вызванных потенциалов. Регистрация когнитивных вызванных потенциалов (КВП) проводилась на 16-канальном электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр 4/ВП» с использованием электродов С3 и С4, масто-идных электродов А1 и А2 и заземляющего электрода Fpz. Серии стимулов подавались бинаурально с частотой тона для значимого 2000 Гц, для незначимого 1000 Гц. Соотношение количества незначимых стимулов к значимым 70/30. Использовалась методика Р300 — выделение вызванных потенциалов на значимые опознаваемые события. При методике Р300 дается инструкция, согласно которой один из стимулов считается значимым и его нужно опознать и подсчитать.

Стимулы подавались в псевдослучайном порядке в соотношении 3:7, для значимых и незначимых соответственно с интервалом между стимулами в 1 сек через наушники на оба уха одновременно. Длительность подаваемого стимула 50 мс, интенсивность 80 дБ.

Компонент Р300 записывали с постоянного времени 0,3 сек и полосой частот 0,2–75 Гц, эпоха анализа 750 мс. Количество усреднений для значимого стимула составляло 20. Автоматически проводилось усреднение на предъявляемые значимые и незначимые стимулы. Полученные ответы подвергались фильтрации в диапазоне частот от 0,5 до 30 Гц. Выделялись основные пики когнитивного вызванного потенциала: Р1, N1, P2, N2, P3, N3. Вычислялся латентный период компонента Р300 как латентный период пика Р3 в мс, амплитуда Р300 как межпиковая амплитуда N2-P3 в мкВ [10].

Для анализа полученных данных использовался пакет программ Statistica с использованием прикладных программ Statistica 8.0 и Excel. Производилась оценка распределения признаков на нормальность с использованием критерия Колмогорова — Смирнова (распределение нормальное). Для выявления различий между показателями у сравниваемых групп использовали t-критерий Стьюдента. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез в исследовании принимали равным 0,05. При описании результатов исследования количественные данные представлены в виде М (±σ), где М — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение, качественные данные представлены в виде абсолютных значений, процентов и долей.

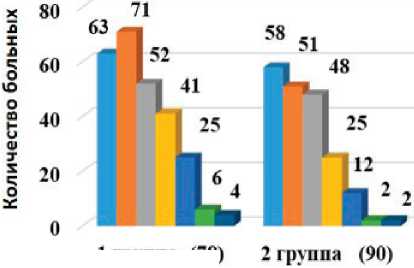

Результаты. Неврологическое обследование у больных 1-й группы регистрировало мелкоочаговую рассеянную симптоматику. Наиболее частый симптом: болезненность точек выхода V пары черепных нервов. У большинства таких пациентов обнаруживали вегетососудистый и неврозоподобный синдромы. Утренняя отечность лица после ночного сна беспокоила 68,2% пациентов 1-й группы (чаще женщин). При осмотре пациентов с ВЦД была заметна выраженная бледность кожных покровов в сочетании с цианотичной окраской лица. В некоторых случаях наблюдался локальный цианоз губ. Пастозность лица и век по утрам определялась у подавляющего числа пациентов (71,2%). При физической активности отечность к вечеру уменьшалась.

Во 2-й группе больных не прослеживалось «венозных симптомов». Клинико-неврологическая симптоматика у больных в этой группе была менее выражена по сравнению с больными 1-й группы.

1 группа (78)

Группы больных

-

■ Ааешпк-скийсшцром

-

■ Цефапический синдром

-

■ Вегетоахулктынапиром

Пиралпцная недоспио» шоаъ

-

■ Вестпот.тя1)но-атакпп1акий синдром

-

■ Алпюсгатичепошпщдром

-

■ Псевдофльофньшсинщюм

Клинико-неврологическая симптоматика у больных с ХИГМ в зависимости от наличия ВЦД

Все обследуемые больные имели достаточно отчетливую очаговую симптоматику. У большинства больных она была представлена синдромом пирамидной недостаточности, часто в сочетании с начальными проявлениями вестибулярно-атактического и цефалгического синдромов. Наряду с признаками очагового поражения отмечались достаточно выраженные эмоционально-аффективные расстройства и мнестические нарушения. У больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой достоверно чаще (р<0,05) встречались такие неврологические синдромы, как астенический, цефалгический, вестибулярно-атактический и пирамидной недостаточности: в 80,7, 91,0, 32,0 и 52,5% случаев соответственно (рисунок).

Цефалгический синдром имел отличительные особенности. Так, у больных 1-й группы головная боль чаще носила двусторонний характер, локализовалась в теменно-затылочной (45,3%) или лобновисочной (48,1 %) областях. В 35,9% случаев локальная ГБ переходила в диффузную. У большинства была постоянной, люди сетовали на чувство тяжести в голове. В 28,5% случаев возникала приступообразная интенсивная боль, которую характеризовали как сжимающую, распирающую, давящую, пульсирующую. Она усиливалась на фоне психоэмоционального или физического напряжения, при работе в наклонном положении (36,2%). Количественная выраженность ГБ у обследуемых больных в среднем определялась в баллах по ВАШ. Имелись межгрупповые различия в характере ГБ.

Так, в 1-й группе ГБ имела степень выраженности 5,1 балла, что достоверно выше по сравнению с таким же показателем во 2-й группе. У всех больных 1-й группы наблюдалась головная боль, возникающая утром при пробуждении, она уменьшалась после подъема с постели и исчезала к середине дня. Больных 1-й группы ГБ в 27,4% случаев беспокоила ночью.

У больных 2-й группы ГБ чаще была приступообразной (53,2%), двухсторонней (41,8%), с проекцией в затылочно-теменной области (42,2%). Усиливалась ГБ на фоне психоэмоционального или физического напряжения, при работе в наклонном положении (39,8%). По ВАШ такая ГБ определялась как умеренная — 4,3 балла. Утренняя ГБ была редкой и наблюдалась в 18,4% случаев.

Оценка коморбидного фона пациентов двух групп представлена в табл. 1. Согласно представленным данным, все пациенты имели сопутствующую патологию, но среди пациентов 1-й группы в большинстве случаев (74,4%) выявлены: метаболический синдром, остеохондроз шейного отдела позвоночника (94,9%), варикозная болезнь нижних конечностей (57,7%), хроническая обструктивная болезнь легких (41,0%), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (29,5%), что достоверно выше аналогичных показателей пациентов 2-й группы.

Таблица 1

Структура коморбидности у больных ХИГМ в зависимости от наличия ВЦД

|

Коморбидные заболевания |

1-я группа (n=78) |

2-я группа (n=90) |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Метаболический синдром |

58 |

74,3** |

24 |

26,6 |

|

Остеохондроз шейного отдела позвоночника |

74 |

94,8* |

45 |

50,0 |

|

Хроническая обструктивная болезнь легких |

32 |

41,0** |

6 |

6,6 |

|

Варикозная болезнь нижних конечностей |

45 |

57,6* |

28 |

31,1 |

|

ХСН |

23 |

29,4 |

9 |

10,0 |

П р и м еч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, р<0,05; ** — различия между группами статистически значимы, р<0,001.

Таблица 2

Латентности пика РЗ и межпикового интервала N2/P3 слуховых когнитивных вызванных потенциалов у больных с ХИГМ в зависимости от наличия ВЦД по сравнению с контролем

|

Полушарие |

Параметры латентности |

1-я группа |

2-я группа |

Контрольная группа |

|

М±σ |

М±σ |

М±σ |

||

|

Левое |

Латентный период P3 (мс) Межпиковая латентность N2/P3, ампл, мкВт |

358,4±15,2* 8,6±2,8 * |

347,3±17,6^ # 10,7±5,1^ |

336,8±14,6 16,3±4,6 |

|

Правое |

Латентный период P3 (мс) Межпиковая латентность N2/P3, ампл, мкВт |

361,4±11,6* 9,1±1,7* |

348,3±14,3^# 11,2 ± 4,3 ^ |

332,9±12,3 15,9±5,1 |

П р и м еч а н и е : * — значимость различий параметров 1-й и контрольной групп, р<0,05; # — значимость различий параметров 1-й и 2-й групп, р<0,05; ^ — значимость различий параметров 2-й и контрольной групп, р<0,05.

Показатели КВП больных 1-й и 2-й групп по сравнению с контролем представлены в табл. 2.

Анализируя полученные результаты, обнаружили следующие особенности. Выявлено удлинение значений латентности пиков P3 в обоих полушариях у больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой и группой контроля. Более значимые изменения отмечались у больных с ВЦД по сравнению с контролем. У больных 2-й группы значимо различались показатели латентного параметра амплитуды N2/P3 в правом полушарии по сравнению с контролем. Так, этот показатель у больных 2-й группы составил 11,2±4,3 мкВт, а в контрольной группе 15,9±5,1 мкВт. Кроме того, наблюдались достоверные межгрупповые различия по показателям Р3 в обоих полушариях (см. табл. 2).

Обсуждение. «Венозные жалобы и симптомы» достаточно часто встречаются среди больных с хронической ишемией мозга. Это обусловлено избыточным кровенаполнением венозных сосудов (вен и венозных синусов) и затруднением венозного оттока. В настоящее время большинство авторов признают важное значение венозного фактора в патогенезе разных форм цереброваскулярной патологии.

Напряжение мышц приводит к сужению артериальных сосудов, что сопровождается ишемией, спазмом капилляров, нарушением питания мышцы и венозного оттока, венозным застоем. Кроме этого, изменения нейрогенной регуляции обусловливают появление расширения артериовенозных шунтов, «обкрадывание» капиллярной сети, что приводит к ишемической гипоксии, затруднению венозного оттока, переполнению венозных сосудов кровью, их избыточному растяжению — дополнительному фактору в генезе цефалгии. Вовлечение венозной системы способствует учащению эпизодов боли и хронизации процесса [11, 12].

Венозная дисгемия способна усугубляться при наличии многих сопутствующих заболеваний. По нашим данным, у больных с ХИГМ 2-й стадии венозная церебральная дисгемия наиболее часто выявлялась у больных с метаболическим синдромом, остеохондрозом шейного отдела позвоночника и хронической обструктивной болезнью легких.

При регистрации когнитивных вызванных потенциалов можно получить дополнительную информацию о состоянии когнитивной сферы у больных с ХИГМ с имеющейся венозной церебральной дисфункцией. Р300 характеризует процессы дифференцировки, запоминания и принятия решения. За гене- рацию Р300 ответственны лобная доля, теменная область, подкорковые структуры и гиппокамп [10]. Увеличение латентности Р300 свидетельствует о нарушении описанных когнитивных процессов и о вероятной дисфункции зон мозга, влияющих на формирование пика Р300. Наличие сопутствующей ВЦД приводит к более выраженному проявлению когнитивного дефицита.

Заключение . При диагностике ХИГМ следует учитывать наличие венозной дисциркуляции головного мозга. Необходимо оценивать «венозные» жалобы больных, особенности неврологического и когнитивного статуса у больных с хронической ишемией мозга, обусловленные венозной церебральной дисфункцией. Следует предположить, что наличие венозной дисциркуляции головного мозга отягощает течение церебральной ишемии.

Список литературы Клинико-неврологические особенности у больных с венозной церебральной дисфункцией

- Гусев Е. И., Скворцова В. И. Ишемия головного мозга. М., 2001; 328 c.

- Котов С. В., Исакова Е. В., Козяйкин В. В. и др. К вопросу о профилактике церебрального инсульта. Русский медицинский журнал 2014; 22 (22): 1582-5

- Суслина З. А., Варакин Ю. Я., Верещагин Н. В. Сосудистые заболевания головного мозга. М.: МЕДпресс-информ, 2015; 356 c.

- Белова Л. А. Венозная церебральная дисциркуляция при хронической ишемии мозга: клиника, диагностика, лечение. Неврологический вестник 2010; 42 (2): 62-7

- Манвелов Л. С., Кадыков А. В. Венозная недостаточность мозгового кровообращения. Атмосфера. Нервные болезни 2007; 2: 18-21

- Иванов А. Ю., Панунцев А. Н., Кондратьев А. Н. и др. Особенности венозного оттока от головного мозга. Неврологический вестник 2010; 42 (2): 5-10

- Гачечиладзе Д. Г., Берулава Д. В., Антия Т. А. Особенности церебральной венозной гемодинамики при хронических нарушениях мозгового кровообращения. Медицинская визуализация 2012; 4: 104-12

- Henry-Feugeas MC, Koskas P. Cerebral vascular aging extending the concept of pulse wave encephalopathy through capillaries to the cerebral veins. Chinese Medical Journal 2012; 125 (7): 1303-9

- Гордеев С. А. Применение метода эндогенных связанных с событиями потенциалов мозга Р300 для исследования когнитивных функций в норме и клинической практике. Физиология человека 2007; 2: 121-33

- Морозова О. Г. Патогенетический подход к лечению головной боли у пациентов с венозной дистензией при начальной хронической церебральной ишемии. Семейная медицина 2008; 3: 83-5

- Bendtsen L, Ashina S, Moore A, et al. Muscles and their role in episodic tension-type headache: implications for treatment. Eur J Pain 2016; 20 (2): 166-75.