Ключевые проблемы региона: методы определения общественной повестки дня

Автор: Ильичева Людмила Ефимовна, Лапин Андрей Викторович, Ножечкин Илья Владимирович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 6, 2019 года.

Бесплатный доступ

Реализация стратегического курса развития России, принятого политическим руководством исходя из критериев текущей политической целесообразности, нуждается в апробированной экономической методологии проектирования федеральных и региональных стратегий. В этих условиях осуществление социально-экономических реформ, заявленных властью, следует рассматривать в т.ч. через призму политических процессов и явлений с использованием модели политико-управленческого цикла. Это требование предполагает, что при анализе и научном обосновании региональных целей и приоритетов, кроме экономического инструментария, нужно использовать инструменты прикладного политического анализа, которые позволяют точнее выявить те ключевые общественно-политические проблемы, которые находятся вне поля зрения экономической науки, но существенным образом влияют на региональную общественную повестку дня. В качестве примера реализации такого подхода приведены основные результаты политического анализа региональных ключевых проблем, проведенного в Ульяновской обл.

Индикативное планирование, программное бюджетирование, программно-целевой подход, политико-управленческий цикл, общественная повестка дня, общественно-политическая проблема, методы политического анализа

Короткий адрес: https://sciup.org/170171066

IDR: 170171066 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6828

Текст научной статьи Ключевые проблемы региона: методы определения общественной повестки дня

Политические аспекты проектирования региональных стратегий

Концептуальные изменения в системе государственного управления, закрепленные указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ставят перед страной сложную задачу перехода от социально-экономической модели развития, в которой приоритет отдается достижению экономических целей, к социально-политической модели, в которой экономика становится инструментом, подчиненным социально-политическим приоритетам повышения уровня благосостояния каждого гражданина страны. Нет сомнений в том, что этот путь, избранный руководством страны, имеет долгосрочную перспективу. В подтверждение этого президент РФ издал указ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвердивший перечень показателей для оценки эффективности деятельности региональной власти, главным из которых является показатель «уровень доверия к власти», имеющий сугубо политический смысл, через который, в свою очередь, будут верифицироваться остальные 14 социально-экономических показателей из утвержденного перечня. Этим указом президент РФ напрямую поставил перед региональными элитами задачу вовлечения общества в формирование такой общественной повестки, которая будет инструментом непосредственного позиционирования народа как суверена власти, структурировать общественное мнение, способствовать политической идентификации граждан, покажет рациональные основания неравенства, продемонстрирует то или иное отношение к институтам власти [Соловьев 2019: 17].

Актуализация общественной повестки дня, в которой должны быть тесно увязаны приоритетные политические и социально-экономические проблемы, невозможна без уточнения критериев, по которым будет определяться, достойна ли та или иная проблема быть включенной в региональную повестку дня. Ранее включение проблем в перечень приоритетов, подлежащих реализации в рамках государственных программ, осуществлялось преимущественно с точки зрения достижения социально-экономических показателей, таких как рентабельность, окупаемость, создание рабочих мест и других, прямо влияющих на уровень жизни населения. Переход к новой модели социально-политического развития страны предполагает разработку иных методологических конструкций, предполагающих синтез экономических и политических теорий, нацеленных не только на повышение благосостояния народа, но и на воспитание в людях общегражданской позиции, предполагающей возможность позитивного влияния на власть.

Концептуальная модель будущего государственного развития как результат синтеза экономических и политических теорий, ограниченного видением политического руководства страны, имела бы шанс стать эффективной конструкцией, но только при условии достижения ведущими экономистами, политологами, политиками, представителями бизнес-сообщества, общественными институтами и другими заинтересованными сторонами разумного компромисса в ходе публичной творческой дискуссии. Однако современная экономическая наука в России сегодня вошла в период стратегической неопределенности: в то время когда политическое руководство на основе доминирующих идеологий, которые эволюционируют по своим собственным закономерностям, выбрало государственный курс на повышение качества жизни граждан, экономическая наука так и не смогла подкрепить этот вектор развития достаточно убедительной методологией проектирования стратегий, обеспечивающих рост общественного благосостояния [Полтерович 2017: 56]. Но необходимость для власти принятия решения «здесь и сейчас», несмотря на существующую методологическую неразбериху, диктовалась тем, что в современном мире успешная реализация любой стратегии зависит от того, насколько гибко и быстро содержащиеся в ней решения могут адаптироваться к изменяющимся условиям современного мира, социальным, экономическим и технологическим трендам.

Цейтнот заставил политическое руководство страны обратить внимание на опыт тех развивающихся стран, которые достигли выдающихся успехов в экономическом росте. Как правило, все эти страны, несмотря на существенные различия в структуре экономики и уровнях их развития, стремились постепенно внедрить современные рыночные механизмы, проводя институциональные реформы путем заимствования у развитых стран технологий и методов хозяйствования. К этому времени в разных странах сформировались системы национального планирования, которые представляют собой тот или иной вариант синтеза двух базовых механизмов: универсального и программного планирования [Полтерович 2015: 238]. Универсальное планирование наиболее характерно для развивающихся стран. Оно обычно реализуется в форме индикативного планирования и нацелено на ускоренное сбалансированное развитие отраслей и регионов за счет широкомасштабных инвестиционных проектов, для чего требуется формирование иерархии специализированных институтов планирования. Программное планирование наиболее характерно для развитых стран и распространено в виде программного бюджетирования, при котором для стимулирования развития используется относительно небольшое число программ, направленных на решение ключевых народнохозяйственных проблем. Эти программы разрабатываются и реализуются министерствами и ведомствами, осуществляющими также и текущее управление.

В России к моменту принятия политическим руководством решения о концепции развития России сформировались две альтернативные научно-экономические точки зрения: реформы, предлагаемые Центром стратегических разработок, нацелены в основном на улучшение институтов конкурентного рынка на базе подхода «государство – платформа», программа же Института экономики роста им. Столыпина базируется на совершенствовании конкурентной модели экономики, основанной на развитии малого и среднего бизнеса, повышении производительности труда, новой цифровой экономике и эффективном социальном секторе. За смысловыми конструкциями двух этих концептуальных подходов можно разглядеть то, что Й. Шумпетер называл «идеологическим предубеждением» ( ideological bias ): «выводы из общественных наук можно поставить под сомнение не только на тех основаниях, по которым могут быть поставлены под сомнение выводы всех наук, но и по дополнительным основаниям, что они не могут не выразить классовой принадлежности авторов, и без упоминания этой классовой принадлежности нет оснований признавать эти выводы истинными или ложными» [Schumpeter 2008: 210].

Идеологическое противостояние альтернативных экономических концепций развития страны не только усложнило для политического руководства сам процесс выбора направления «главного удара», но не способствовало также и объективному прогнозированию возможных последствий реализации планируемых программных мероприятий и национальных проектов. В условиях расширения в России масштабов социального недовольства, роста социальной базы неудовлетворенности сложившейся ситуацией и вызревания предпосылок для усиления общественного протеста власти нужно было оперативно принимать решение о серьезном сокращении периода времени до момента получения значимых результатов социально-экономического развития страны, чтобы успеть до начала транзита власти предъявить обществу конкретные достижения в повышении благосостояния граждан.

Осознание своей ответственности перед обществом привело политическое руководство к тому, что в момент принятия решения о выборе национальных целей и задач развития РФ на период до 2024 г. оно было вынуждено руководствоваться политическим видением экономических процессов, исправив экономическую логику политической целесообразностью. Как образно сказал к 44

Й. Шумпетер, политическое руководство «подчинилось зову общественного долга и своему желанию служить своей стране и своей эпохе и тем самым привнесло в свою работу свои индивидуальные схемы ценностей и все свои стратегии и политики – всю свою нравственную личность вплоть до своих духовных амбиций» [Schumpeter 2008: 208]. Этим шагом власть попыталась преодолеть дисфункцию двуядерной архитектуры государственного управления, опирающуюся, с одной стороны, на формальную организацию власти, закрепленную в институциональном дизайне, с другой – на устойчивый кластер целеполагания, где доминируют неформальные сетевые коалиции, представляющие интересы крупных держателей общественных ресурсов [Соловьев 2019: 13].

Для ускорения процесса достижения артикулированных целей власти понадобилось технологически совместить универсальный и программный подходы к стратегическому планированию с тем, чтобы синхронизировать и оптимизировать по времени и ресурсам выполнение программных мероприятий по индикативному планированию приоритетных направлений развития страны (программный подход), а также инициировать 12 широкомасштабных национальных проектов (а фактически – 13, включая Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры), направленных на создание комфортной среды проживания населения (универсальный подход).

Однако если логика процессов современного стратегического развития РФ диктуется политической целесообразностью, определяемой политическим руководством, но при этом экономические процессы, которые продвигаются сегодня в экономику различными ресурсооснащенными сетевыми коалициями [Соловьев 2019: 13], содержат в т.ч. следы разнообразных «идеологических предубеждений», отличных от принятой политическим руководством идеологии, то тогда было бы правомерным выдвинуть гипотезу, согласно которой следует рассматривать заявленные социально-экономические реформы в первую очередь через призму политических явлений и процессов, связывающих идеологические ценности, общественное сознание, общественные структуры и экономическую базу в совокупность объектов познания, называемую Россией, каждый элемент которой имеет взаимозависимые и взаимообусловленные политическое, экономическое, социальное, территориальное и др. измерения.

Предложенная гипотеза предполагает, что в этом случае для анализа и научного обоснования региональной общественной повестки дня, вытекающей из целей и приоритетов, которые политическое руководство определило в соответствующих указах президента РФ1, нужно в приоритетном порядке использовать политические методы и инструменты.

«Единица планирования» в стратегии: проект или проблема?

Анализ выполнения ряда национальных стратегических документов (Стратегия – 2010, Стратегия – 2020, пакет майских указов Президента РФ от 07.05.2012), проведенный Центром стратегических разработок, показывает, что сильной стороной программ проектного типа является переход от отраслевого к проблемному формату определения приоритетов, т.е. контроль осуществляется не за исполнением мер, а за достижением целевых показателей, которые должны отражать решение проблемы. Но их слабой стороной стал кулуарный, поспешный, волюнтаристский подход к определению приоритетов, что при- вело к тому, что значительная часть поставленных целей оказалась нереалистичной (например, создание к 2018 г. 25 млн высокотехнологичных рабочих мест). Кроме того, реализация подобных проектов предполагала жесткий мобилизационный режим, замыкающийся на верхний уровень принятия решений и означающий необходимость трансформации государственных процессов под достижение конкретно прописанных целей реализуемых проектов. На практике же каждое ведомство мобилизовало отдельные временные и человеческие ресурсы только на исполнение тех процессов, которые были заложены в их ведомственной части программы, что не способствовало эффективному выполнению всего национального проекта, в реализации которого принимали участие разные ведомства [Анализ факторов… 2016: 58-67].

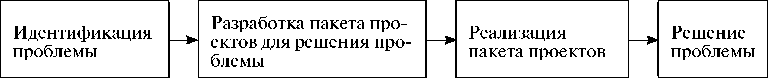

Несмотря на то что проблемный формат определения приоритетов показал свою эффективность, в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 достижение национальных целей предполагается осуществлять с использованием программно-целевого подхода, согласно которому в качестве «единицы планирования» выступает национальный проект (программа). В то же самое время название каждого заявленного национального проекта можно идентифицировать и как проблему, которую нужно решить («Демография» – решение проблемы демографии, «Здравоохранение» – решение проблемы повышения уровня продолжительности жизни и качества оказания медицинских услуг и т.д.), т.к. в конечном итоге для нас как граждан России не столь важно, каково внутреннее содержание тех или иных проектов – для нас более значимо то, чтобы результатом их реализации на нашем индивидуальном уровне стало ощущение максимального материального комфорта, правовой защиты и социального обеспечения в надежде на то, что такой «социальный прогресс» сделает нашу жизнь более удовлетворительной [Veenhoven 1991: 2]. Вследствие такого понимания смысла национального проекта последовательность его реализации можно преобразовать в следующий формат.

Можно также заметить, что процесс формирования проблемного формата национальных приоритетов, в котором «единицей планирования» выступает уже не «проект», а «проблема», с одной стороны, вполне соответствует экономической теории программно-целевого подхода, с другой – вполне укладывается и в логику политико-управленческого цикла принятия и реализации политического решения, разработанного с применением методов прикладного политического анализа. Исходя из этого вывода, для повышения объективности и уменьшения влияния элементов кулуарности и волюнтаризма на выбор региональных приоритетов можно в качестве теоретико-методологической основы анализа процесса принятия государственного решения (а выбор региональных приоритетов, без сомнения, является именно государственным решением) воспользоваться моделью политико-управленческого цикла, в которой «единицей планирования» как раз является «проблема».

Если говорить языком модели политико-управленческого цикла, то можно сказать, что политическое руководство страны через упомянутые ранее указы1 приняло публичное решение и обозначила свое в и дение будущего целевого состояния страны в 2024 г., изложив его в «доктринальном», лозунговом ключе.

Тем самым политическое руководство передало вопросы реализации своего публичного решения (в и дения) на уровень правительства РФ, а также на региональный и муниципальный уровни. Именно на этих уровнях соответствующим властям и предстоит сформировать их собственные публичные политические решения, изложенные в формате стратегии, направленные либо на достижение национальных целевых показателей в части, их касающейся, либо на признание того, что какие-то национальные показатели недостижимы в силу ряда объективных и субъективных причин. В свою очередь, это будет означать, что согласно принятой нами модели политико-управленческого цикла «заказчиком» аналитической работы, нацеленной на формирование эффективных публичных политических решений по достижению региональных приоритетов, могут выступать исполнительные органы власти соответствующего уровня, которым поручена разработка программных мероприятий по достижению целевого состояния отрасли, региона, муниципалитета.

Построение региональной общественной повестки дня(на примере Ульяновской обл.)

Построение общественной повестки дня является первой фазой политикоуправленческого цикла принятия политического решения, направленного на разработку проблемного формата приоритетов стратегического развития. С учетом того, что задача повышения уровня доверия к власти обращена, прежде всего, к региональным элитам, сосредоточимся на некоторых аспектах методики формирования региональной общественной повестки дня.

А качестве единицы планирования общественной повестки дня принимаем «общественно-политическую проблему», которую Д. Дери характеризует как нереализованную потребность, связанную с противоречивыми ценностями, имеющую возможность для улучшения путем принятия практических политических решений, чтобы служить одним и причинять вред другим, но чтобы общая польза для общества превышала затраты на их решение [Dery 1984].

Региональные общественно-политические проблемы, которые подлежат внесению в региональную общественную повестку дня, можно определить как ключевые региональные проблемы, наиболее значимым образом влияющие на региональную общественно-политическую ситуацию.

В процессе проведения анализа региональных стратегий в рамках научного проекта1 были выявлены следующие региональные особенности.

-

1. Весь спектр ключевых региональных проблем можно разделить на 3 группы. Это проблемы, решение которых направлено на достижение 1) национальных приоритетов, совпадающих с региональными приоритетами (директивно устанавливаемые проблемы, такие как низкий уровень доверия к власти, высокий уровень бедности и др.); 2) приоритетов национальных проектов, совпадающих с региональными приоритетами (такие, как недостаточный уровень образования, высокие показатели смертности населения и др.); 3) региональных приоритетов, связанных с индивидуальными особенностями региона (такие, как неудовлетворенность населения качеством оказания транспортных услуг, недостаточное обеспечение лекарственными препаратами и др).

-

2. При идентификации ключевых региональных проблем можно использовать не только традиционные экспертные методы анализа, но также и такие хорошо известные методы прикладного политического анализа, как SWOT -анализ, ивент-анализ и ситуационный анализ.

При проведении анализа региональных стратегий были применены новые методологические подходы, которые имеют следующие отличия от ранее используемых.

-

1. Разработка SWOT -матрицы региона проводится с учетом способности региональной власти влиять на факторы внутренней и внешней среды, что позволяет уточнить содержание ключевых региональных проблем, включаемых в региональную общественную повестку дня, а именно:

-

– сильные и слабые стороны региона разрабатываются с учетом факторов внутренней среды, на которые региональная власть способна повлиять;

– возможности и вызовы, а также угрозы идентифицируются с учетом факторов внешней среды, которые могут повлиять на регион и не контролируются региональной властью (наличие природных ресурсов, территориальное расположение региона, влияние на регион глобальных и федеральных процессов и т.д.).

-

2. Включение ивент-анализа в процесс формирования региональной общественной повестки дня позволяет выявить дополнительные факторы общественно-политических процессов, происходящих в регионе и влияющих на выбор ключевых региональных проблем и сценариев социально-экономического развития, а именно:

Слабые стороны региона определяют перечень тех ключевых проблем, которые необходимо преодолеть с опорой на сильные стороны и возможности региона путем принятия государственных решений, которые должны быть отражены в региональных документах стратегического планирования.

Вызовы и угрозы региону указывают на те риски и болевые точки, которые нуждаются в противодействии, компенсации или укреплении с опорой на возможности и на сильные стороны региона. Соответственно, перечень вызовов и угроз региону совпадает с перечнем ключевых проблем, которые нужно решать путем реализации соответствующих мероприятий, также включаемых в региональные документы стратегического планирования.

-

– выявляются типовые события, значимо влияющие на региональную общественно-политическую ситуацию (принятие нормативных актов в сфере стратегического планирования, публичные заявления региональных политических деятелей, факты проведения акций протеста против действий региональных властей, публикации в СМИ и т.п.);

– проводится структурирование типовых событий в виде событийного ряда;

– производится оценка уровня влияния типовых событий из событийного ряда на региональную общественно-политическую ситуацию с целью идентификации ключевых региональных проблем;

– разрабатываются рекомендации по включению идентифицированных ключевых региональных проблем с учетом возможных сценариев их решения в документы регионального стратегического планирования.

-

3. Включение ситуационного анализа в процесс формирования региональной общественной повестки дня позволяет выявить общественно-политические процессы с участием ключевых акторов, происходящие в регионе и влияющие на выбор ключевых региональных проблем и сценариев социально-экономического развития, а именно:

-

– выявляются общественные процессы, значимо влияющие на общественнополитическую ситуацию в регионе;

-

– проводится описание участников общественных процессов и неполитических субъектов, стоящих за политическими участниками и оказывающих влияние на выявленные региональные процессы;

-

– проводится оценка уровня общественно-политического влияния и других

ресурсов участников процесса и поддерживающих их сил, разрабатываются возможные сценарии общественно-политического развития событий;

-

– производится оценка характера реакции участников общественно-политического процесса на те или иные сценарии развития политической ситуации с целью идентификации ключевых региональных проблем;

-

– разрабатываются рекомендации по включению идентифицированных ключевых региональных проблем с учетом возможных сценариев их решения в документы регионального стратегического планирования.

В качестве примера в Приложениях 1 и 2 представлены некоторые результаты проведенного анализа ключевых общественно-политических проблем, рекомендованных к включению в общественную повестку дня Ульяновской обл.

В результате выполненного анализа ключевых общественно-политических проблем Ульяновской области было выявлено следующее.

-

1. Разработка SWOT -матрицы с учетом способности региональной власти влиять на факторы внутренней и внешней среды:

– позволяет более точно структурировать содержание разделов матрицы;

– делает матрицу простой и наглядной путем исключения из нее излишне детализированных определений;

– дает возможность сконцентрироваться на выявлении действительно ключевых региональных проблем, подлежащих включению в региональную общественную повестку дня;

– дает возможность более точно определить, какие региональные сильные стороны и возможности могут быть задействованы при решении ключевых региональных проблем.

-

2. Проведение ивент-анализа позволяет выявить такие общественно-политические процессы, которые раньше не попадали в региональную общественную повестку дня (например, социальное напряжение вследствие недостаточной обеспеченности техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами на территории региона, из-за строительства новых объектов в районах с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки и др.).

-

3. Проведение ситуационного анализа позволяет выявить конфликтные общественно-политические процессы с участием ключевых акторов, которые имеют вероятность перехода в протестные акции и подлежат купированию и последующему решению (например, угроза массового высвобождения работников региональных предприятий, споры между предприятиями и организациями, занимающимися реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, и др.).

Выводы

Исследование процессов регионального социально-экономического развития с применением методов прикладного политического анализа позволяет существенно расширить перечень ключевых общественно-политических проблем, которые необходимо включать в общественную повестку дня. Было подтверждено, что ряд ключевых региональных проблем, которые были выявлены при исследовании политической ситуации в Ульяновской обл. c применением методов прикладного политического анализа, совпали с теми, которые были артикулированы федеральным центром как национальные проблемы (например, низкий уровень доходов населения). Но одновременно с этим были выявлены и системные проблемы, которые обычно не принято включать в государственные программы, но запаздывание с решением которых весьма значительно осложняет общественно-политическую ситуацию в регионах. Идентификация таких ключевых проблем и их активное обсужде- ние в публичном пространстве позволит региональной власти своевременно принимать меры по их преодолению и тем самым снижать региональные общественно-политические риски.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-011-31489\19 «Политический анализ региональных стратегий в ракурсе целей и задач социально-экономического развития России».

Список литературы Ключевые проблемы региона: методы определения общественной повестки дня

- Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня: аналитический доклад (под науч. ред. М.Э. Дмитриева). 2016. М.: Центр стратегических разработок. 205 с. Доступ: https://csr.ru/wp-content/uploads/2016/12/Report-on-strategy.pdf (проверено 31.10.2019)

- Дергунова Н.В. 2019. Ульяновская область как объект социогуманитарного анализа: аналитика, исследования, рейтинги: сборник научных трудов. Ульяновск: Изд-во УлГТУ. 320 с

- Полтерович В.М. 2015. О формировании системы национального планирования в России. - Журнал новой экономической ассоциации. № 2(26). С. 237-242

- Полтерович В.М. 2017. Разработка стратегий социально-экономического развития: наука vs идеология. - Вопросы теоретической экономики. № 1. С. 55-65

- Соловьев А.И. 2019. Политическая повестка правительства, или зачем государству общество. - Полис. Политические исследования. № 4. С. 8-25

- Dery D. 1984. Problem Definition in Policy Analysis. Laurence: University Press of Kansas

- Schumpeter J. 2008. Science and Ideology. - The Philosophy of Economics: An Anthology (ed. by D.M. Hausman). 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press. P. 207-221

- Veenhoven R. 1991. Is Happiness Relative? - Social Indicators Research. Vol. 24. No. 1. P. 1-34