Ключевые проблемы российских ВУЗов в подготовке иностранных студентов

Автор: Каунова Н.Е., Колесов А.В.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (50), 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкивается современное отечественное образование в контексте международного сотрудничества. Освещается как значимость, так и влияние экспорта образовательных услуг на развитие страны. Ежегодно число зарубежных студентов, обучающихся в российских вузах, неустанно увеличивается, что подчеркивает важность их интеграции в новую социокультурную и образовательную среду. Однако сложности, с которыми сталкиваются российские университеты в организации учебного процесса для иностранных обучающихся, становятся все более значительными и многогранными. В данном контексте статья представляет интерес для специалистов в области межкультурного общения, педагогики, социологии и филологии, предлагая глубокий анализ текущих вызовов и возможностей, возникающих на пересечении культур и образовательных практик.

Иностранные студенты, национальная система высшего образования, проблемы интеграции, адаптация и социализация, педагогические технологии, педагогический опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/14133120

IDR: 14133120

Текст научной статьи Ключевые проблемы российских ВУЗов в подготовке иностранных студентов

Отмена Болонской системы в российских университетах в условиях меняющейся геополитической обстановки стала отправной точкой для пересмотра реформ, проводимых в национальной системе высшего образования в последние годы. В научном сообществе началось активное обсуждение перспектив развития отечественной высшей школы, что предполагает решение новых задач, в том числе связанных с расширением международных образовательных контактов. Сотрудничество на интернациональном уровне сегодня обусловлено стремлением укрепить конкурентоспособность университетов в новом пространстве мирового порядка.

В настоящее время образование иностранных граждан имеет для России большое значение. В «Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом» от 17 ок- тября 2022 года отмечалось, что важным направлением продвижения российской науки и образования является «признание российских научно-образовательных проектов в международном образовательном пространстве». Подчеркивалось, что необходимо «способствовать продвижению российских образовательных услуг на мировом рынке, расширению сети русских школ за рубежом, увеличению объемов подготовки иностранных специалистов в российских образовательных организациях высшего образования, в том числе на некоммерческой основе, повышению привлекательности российского образования» [5].

Традиционно считается, что подготовка иностранных специалистов для зарубежных стран представляет собой важный инструмент внешней политики, который действует как элемент «мягкой силы» и служит одним из способов продвижения геополитических интересов государства. Исторический опыт показывает, что образовательная миграция способствует формированию положительного имиджа России на международной арене. Успешные выпускники по окончании обучения часто становятся мостом между Россией и своей страной, усиливая сотрудничество государств и содействуя формированию взаимопонимания.

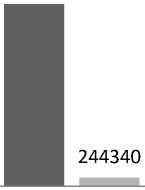

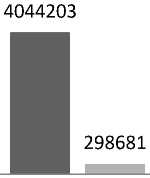

Дополнительно к этому иностранные студенты создают не только внешнеполитический, но и культурно-социальный и экономический эффекты, особенно для регионального развития. Иностранные студенты становятся важной частью культурной жизни вузов и го- родов, в которых они учатся. Их участие в различных общественных и культурных мероприятиях обогащает локальную культуру, способствуя взаимопониманию и интеграции. Это формирует более открытое общество, готовое к диалогу и сотрудничеству с представителями других культур. С экономической точки зрения рост числа иностранных студентов приносит доходы образовательным учреждениям и местным экономикам. Они становятся потребителями товаров и услуг, что стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в городах, где расположены университеты. Поэтому привлечение иностранных студентов в отечественные вузы является магистральным направлением на сегодняшний день (рисунок 1).

всего студентов в РФ иностранные студенты

Рисунок 1. Доля иностранных студентов в вузах РФ в 2013—2023 гг.

(Источник: Форма № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

(сайт Министерства науки и высшего образования РФ: )

Россия является одной из ведущих стран по привлечению иностранных студентов для получения высшего образования. Не только дальние, но и ближние зарубежные страны отправляют своих студентов в учебные отечественные заведения. На сегодняшний день более 350 тыс. иностранных студентов обучаются в российских университетах. Среди них граждане стран СНГ, Ближнего Востока, региона Азиатско-Тихоокеанского бассейна, а также представители Африки и Латинской Америки. Большинство иностранных студентов приезжают из стран бывшего Советского

Союза, в частности, из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана [9].

Одной из главных причин выбора российских вузов иностранными студентами является качество образования. Российские университеты имеют долгую историю и высокий уровень академических стандартов. Преподаватели ведущих вузов страны обладают высокой квалификацией и многолетним опытом. Отечественная высшая школа предлагает широкий спектр программ обучения в различных областях знаний — от гуманитарных и социальных наук до естественных и техниче- ских дисциплин. Это позволяет иностранным студентам выбирать направление, которое соответствует их интересам и карьерным планам.

Обучение в России также предоставляет иностранным студентам уникальную возможность погрузиться в русскую культуру, изучить русский язык и познакомиться с историей и традициями страны. Этот культурный опыт является ценным для многих студентов, которые стремятся расширить свои горизонты и познакомиться с новыми культурными контекстами. Низкая стоимость обучения при высоком мастерстве преподавания в российских вузах часто оказывается более доступной по сравнению с университетами в других странах. Это делает обучение в России привлекательным для студентов, которые стремятся получить качественное образование без переплаты. Ежегодно правительство выделяет квоты на бесплатное образование для иностранцев, что в свою очередь также приводит к популярности отечественных университетов.

Большинство исследователей указывают еще на одну причину активизации учебной миграции, которая связана с уровнем социально-экономического развития государства, откуда в основном прибывают абитуриенты. В этих странах правительство не способно обеспечивать достаточное количество рабочих мест для растущего населения, поэтому выбирают страны с высокими показателями финансовой устойчивости и надежности. Наличие диплома открывает выпускнику возможность найти работу в России как квалифицированному специалисту. Кроме того, не требуется процедура подтверждения российского диплома о высшем образовании в странах, подписавших соглашение о взаимном признании документов с Россией, что расширяет географию возможного трудоустройства. Принимая решение об учебе в отечественных университетах, иностранные студенты получают дополнительную выгоду — возможность заняться работой во время свободного от учебы времени или каникулярного периода [1]. Однако, несмотря на то, что открытость к иностранным студентам признана важной стратегической задачей для российского образования, существуют определенные проблемы, затрудняющие адаптацию как иностранных учащихся, так и отечественных вузов [3, 7].

Многие преподаватели университетов считают, что языковой барьер является главным препятствием на пути к успешному обучению иностранных студентов. Владение русским языком играет ключевую роль в освоении учебного материала, и чем лучше студенты знают русский язык, тем более продуктивным становится их обучение. В целях решения данной задачи в университетах организуются языковые подготовительные факультеты и дополнительные курсы. Основная задача этих программ заключается в том, чтобы обучить студентов базовым навыкам коммуникации за кратчайшее время, что позволит им в дальнейшем, изучая свою специальность, уверенно общаться на русском языке. Важным элементом этих курсов является постоянная обратная связь от преподавателей. Регулярные тесты и мини-экзамены позволяют отслеживать прогресс студентов, а также выявлять области, требующие дополнительной работы.

Исследования показывают, что после окончания курсов студенты начинают чувствовать себя более уверенными в использовании русского языка, что положительно сказывается на их учебной мотивации и желаниях в дальнейшем развивать свои языковые компетенции. Повышение уровня владения языком также отражается на социальной активности. Иностранные студенты начинают принимать участие в обсуждениях, высказывать свое мнение и задавать вопросы, что усиливает их вовлеченность в образовательный процесс. Успешное общение с преподавателями помогает им строить доверительные отношения и искать дополнительные возможности для практики языка вне учебного процесса. Кроме того, освоение специализированной лексики открывает новые горизонты для изучения будущих специальностей. Это знание позволяет им не только успешно проходить зачеты и экзамены, но и участвовать в научных проектах, что в свою очередь развивает их критическое мышление и профессиональные навыки.

Эффективность языковых курсов не ограничивается лишь улучшением грамматических навыков, они формируют уверенность, способствуют социальным взаимодействиям и открывают новые возможности для карьерного роста [2, 4, 6, 8]. Хотя есть позитивные ре- зультаты в интеграции иностранных студентов, языковые курсы не становятся востребованными по нескольким причинам. Во-первых, они организуются на платной основе, что часто становится барьером, особенно для тех, кто уже несет значительные расходы на обучение и жизнь вдали от дома. Во-вторых, существенную роль в отсутствии интереса к языковым программам играет и низкий уровень мотивации иностранных студентов. Многие из них рассматривают изучение языка как второстепенную задачу, отвлекающую от основной цели их пребывания в России. Учащиеся постсоветского пространства приезжают с уже сформированным представлением о языке, основанным на школьном обучении, что не всегда соответствует реальному уровню общения. Все это приводит к тому, что студенты выбирают более удобные пути, такие как использование переводчиков или общение на родном языке между собой, это значительно уменьшает необходимость в овладении языком. Также стоит отметить, что качество преподавания на многих языковых курсах не всегда соответствует ожиданиям студентов. Программы могут не учитывать индивидуальные потребности и ритм обучения, что делает процесс менее эффективным и интересным. В результате студенты теряют интерес, связывая изучение русского языка с трудностями и неудачами.

Для популярности языковых программ и дополнительных курсов необходимо искать новые подходы и методы. Важно повышать осведомленность о реальных перспективах, которые открываются перед студентами после успешного изучения русского языка. Это может включать использование интерактивных технологий, создание языковых студенческих клубов и интеграцию культурных активностей, что поможет сделать обучение более увлекательным и мотивирующим процессом. Инвестиции в такие инициативы могут значительно повысить интерес не только студентов, но и преподавателей курсов.

Следующей трудностью, с которой сталкиваются российские вузы в процессе обучения иностранцев, является необходимость адаптации к новым стандартам знаний, а также нормам и правилам российской высшей школы. Многие преподаватели отмечают, что уровень общей образовательной подготовки студентов по основным предметам оставляет желать лучшего и создает дополнительные барьеры в процессе обучения. Это обусловлено различиями в школьных программах, используемых в их родных странах. Часто школьные учебные планы иностранных студентов значительно отличаются от российских, это приводит к тому, что многие из них приходят в вузы без должного объема знаний. В результате снижается как мотивация, так и успеваемость в учебе. Решением этого вопроса может стать организация дополнительных программ тьюторства.

Проблемой, с которой ежегодно сталкивается образовательный процесс российского вуза, является затянутое прибытие иностранных студентов, продолжающееся до поздней осени, а также их ранний отъезд в мае на каникулы, который еще больше усложняет учебный процесс. В результате студенты не успевают освоить часть учебной программы, что увеличивает риск возникновения академических задолженностей. Это в свою очередь негативно сказывается на их первоначальной мотивации к обучению. Существующая ситуация вызывает у преподавателей определенные сложности, поскольку им приходится вновь возвращаться к изучению пропущенных тем. Регулярное отсутствие студентов на лекциях и семинарах без надлежащих оснований негативно сказывается на общем уровне учебной эффективности. Добавляет проблем и нежелание многих учащихся справляться с учебными трудностями и улучшать свои успехи в обучении [4].

С увеличением потока иностранных студентов в вузы России возрастает необходимость адаптации профессорско-преподавательского состава к новым образовательным условиям. Смешанные группы, где учатся студенты из разных культур, языков и образовательных систем, создают уникальные вызовы для преподавателей. Это связано не только с необходимостью учитывать различные уровни языковой подготовки, но и с потребностью в модификации учебных материалов и методов преподавания. Если основывать обучение на более низком уровне подготовки иностранных студентов, это приведет к ухудшению учебных условий для российских учащихся. В то же время, если преподаватель сделает акцент на знаниях и навыках россий- ских учащихся, иностранные студенты рискуют стать менее приоритетными и не получить необходимую помощь. В результате высшее образование сталкивается с конфликтом: вуз не может отказать российским студентам в качественном и конкурентоспособном образовании, однако и игнорировать потребности иностранных студентов, заинтересованных в получении диплома в России также невозможно. Кроме того, преподавателям зачастую недостает опыта работы в многонациональной аудитории, что может вызывать трудности в коммуникации и снижать эффективность взаимодействия со студентами. Разница в восприятии образовательного процесса, особые взгляды на лекции и задания требуют от педагогов гибкости и креативности в подходах к обучению. Поэтому необходимо развивать программы повышения квалификации для преподавателей, которые позволят обмениваться опытом в использовании лучших педагогических практик в работе с интернациональными группами.

Таким образом, решение данных вопросов обретает исключительную важность для современного отечественного вуза. Практика подтверждает необходимость формирования ясной и тщательно разработанной образовательной системы, основанной на традициях российской академической среды, на инновационных, педагогических технологиях и финансовой поддержке правительства. В ответ на эти вызовы многие университеты сегодня инициируют активную разработку стратегий, направленных на адаптацию к изменяющимся условиям, стремясь накопить и развить свой собственный положительный опыт. Тем не менее успешная реализация конкретных инициатив требует скоординированного взаимодействия не только со стороны самих учебных заведений, но и со стороны государственных органов на всех уровнях — как федеральном, так и региональном. Взаимное сотрудничество «преподаватель — вуз — государство» станет катализатором перемен, способствующим созданию крепкой основы для будущего высшего образования.