«Книга должна - и будет - звучать громко во всей Европе...»: М. Горький и «болшевцы»

Автор: Плотникова А.Г.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: По итогам третьей научно-практической конференции «Музей и город»

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена история замысла, создания и редактирования книги «Болшевцы: Очерки по истории Болшевской имени Г.Г. Ягоды трудкоммуны НКВД». Придавая большое значение этому сборнику, Горький осуществлял подбор писательских кадров, консультировал авторов и правил их рукописи, встречался с воспитанниками и педагогами Болшевской коммуны. Статья вводит в научный оборот неизвестные ранее материалы Архива А.М. Горького, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации.

М. горький, «болшевцы», болшевская коммуна, архивные материалы, к.я. горбунов, м.в. лузгин, «история фабрик и заводов»

Короткий адрес: https://sciup.org/170206590

IDR: 170206590 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2024.46.3.008

Текст научной статьи «Книга должна - и будет - звучать громко во всей Европе...»: М. Горький и «болшевцы»

В 1930-е годы общественная и литературноиздательская деятельность М. Горького во многом была связана с масштабными историографическими проектами: «История гражданской войны в СССР», «История фабрик и заводов», «История женщины», «История городов», «История деревни». У современных специалистов — филологов, историков, культурологов — эти проекты Горького и их роль в становлении институциональных основ советской культуры вызывают большой интерес. Среди исследований следует выделить фундаментальную книгу М.В. Зелено-ва и Д. Бранденбергера ««История гражданской войны в СССР» (1935 г.). История текста и текст истории»1 (2017), коллективную монографию, основанную на архивных материалах, изданную в ИМЛИ РАН под редакцией Д.С. Московской «Историография Гражданской войны в России»2 (2018), статьи О.В. Быстровой «“История женщины” — неосуществленный замысел Горького»3 (2007) и Л.В. Суматохиной «Последний издательский проект М. Горького: “История деревни” в контексте других проектов писателя 1930-х гг.»4. Значимый материал по этой теме представлен в 20–23 томах Полного собрания сочинений

М. Горького (серия «Письма»)5, которое выпускается в Институте мировой литературы РАН.

Горький всесторонне поддерживал Трудовую коммуну № 1 НКВД (мы будем назвать ее по сложившейся традиции Болшевской коммуной). Он неоднократно приезжал в учреждение, жертвовал ему книги7, дружески общался с руководством коммуны, поддерживал отдельных воспитанников и выпускников (художника В. Маслова, поэта П. Железнова и др.), помогая им поступить в учебные заведения, устроить свою жизнь в творческой профессии.

В 1934 г. в рамках масштабного проекта «История фабрик и заводов» возникает идея создания художественно-документального повествования о деятельности Болшевской коммуны. К.Я. Горбунов, руководитель коллектива авторов, работавшего над книгой «Болшевцы», на совещании о работе с молодыми писателями в издательстве «Художественная литература» 2 ноября 1936 г. рассказывал: «Он (Горький. — А.П.) считал, что будет преступлением со стороны наших молодых и старых авторов, если они <…> не покажут, какие способы существуют у нас, в Советском Союзе, для перевоспитания людей. Эта агитация приемов работы по перевоспитанию позволит, как выражался Горький, сообразительным людям в других странах перенять это и применить у себя. <…> потому что коммуны являлись, как он говорил, лабораториями, где впервые применялись методы трудового перевоспитания <…> И вот когда молодые авторы поставили перед ним вопрос, чем же нам заняться, он выдвинул идею — написать книжку о Болшевской коммуне»8. Таким образом, по свидетельству непосредственного участника событий, именно Горькому принадлежала идея этой книги. Писатель подбирал творческий коллектив, читал и правил все материалы, индивидуально работал с авторами.

О механизме работы с начинающими писателями в этом проекте также рассказывал Горбунов: «Желающих нашлось, вероятно, десятка два с половиной. Он попросил, чтобы сначала каждый представил ему свой творческий образец, не напечатанный, а самый последний. <…> Ему представили листов 70. <…> это был не просто просмотр. Все это он прочитал. <…> Мало того, что прочитал: он взял отдельные листы бумаги и на каждого завел личное дело, формуляр, дал характеристику. <…> Он о каждом сказал, что он из себя представляет и как человек, и как писатель на его взгляд»9. Отдельно обсуждался вопрос о включении талантливых коммунаров в круг авторов. С одной стороны, такой взгляд изнутри способствовал бы большему правдоподобию повествования, ребята могли предложить множество ярких деталей, касавшихся как их прежней жизни на улице, так и порядков коммуны. Однако Горький предостерегал против романтизации воровского образа жизни, которая могла появиться в их текстах. Для него было важно, чтобы ведущую роль при подготовке книги играли профессиональные писатели, которые могли бы не просто превратить истории бывших правонарушителей в увлекательное повествование. Книге «Болшевцы» предназначалась функция агитации и пропаганды воспитательной деятельности НКВД и шире — советского строя. В реализации этого проекта Горький видел две основные задачи — с одной стороны, осветить успешные методы перевоспитания малолетних преступников в СССР и с другой — дать возможность молодым писателями совершенствовать свои литературные способности, предложив им конкретный социально значимый материал.

В результате весной 1934 г. под руководством К.Я. Горбунова был организован авторский коллектив, в который вошли 15 человек, включая троих воспитанников коммуны. По большей части это были авторы, близкие к горьковскому журналу «Наши достижения», в котором вырабатывался особый жанр производственного очерка, представляющий собой некий сплав репортажа, публицистической статьи и художественного повествования, сочетание социально значимой проблематики, фактического материала и увлекательного рассказа. Такой же характер повествования предполагал Горький и для книги «Болшевцы».

Наиболее известными литераторами в коллективе были К.Н. Алтайский, М.В. Лузгин, C.А. Колдунов, Л.В. Соловьев. Всё это были люди, хорошо знакомые с Горьким и состоящие с ним в переписке, их произведения он рецензировал, одобрял и публиковал в своих журналах и художественно-литературном альманахе «Год шестнадцатый». Кроме них, в этом коллективе были менее известные авторы: Е. Анучина, А. Берзинь, B. Виткович, Н. Клязьминский, B. Панов, A. Романовский, C. Тадэ, Я. Тищенко, B. Уваров, Ф. Фир-сенков, В. Ясенев, а также коммунары Aлексей Бобринский, Aнатолий Осокин, С<ергей?> Морозов.

Датой начала работы над книгой «Болшевцы» можно считать 6 апреля 1934 г., когда члены коллектива сообщили Горькому: «Сегодня актив Коммуны и коллектив молодых писателей, стремясь воплотить Вашу идею о создании книги о Болшеве, приступили к практической работе. Сообщая Вам об этом, мы твердо уверены, что при нашей воле и при помощи Ваших советов мы создадим нужную и интересную книгу»10. Подготовка текста заняла полгода, и 10 октября 1934 г. К.Я. Горбунов выслал Горькому первый вариант рукописи с сопроводительным письмом, в котором писал: «Посылаю, не без трепета душевного, Вам первый том нашего труда о Болшевской коммуне. Второй том также готов почти, дело за монтажом его, доработкой нескольких кусков и редактированием. <…> Мы сделали всё доступное нашему разуме- нию, выбрали для 1-го тома лучших 20 листов из 100 написанных для него, отредактировали — как могли. Корпели очень много. <…> Ребята ждут Вашего мнения о книге с лихорадочным (не преувеличиваю!) волнением»11. Итак, осенью 1934 г. книга «Болшевцы» предполагалась как двухтомник большого объема, в котором были представлены истории коммунаров и педагогов. Частично эти рукописи хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (фонд Р 7952. «История фабрик и заводов»), но далеко не все они вошли в финальный вариант книги.

Горький был категорически недоволен присланным ему материалом, и 20 октября 1934 г. ответил: «…работа ваша — в том ее виде, как она сделана — не кажется мне удачной и, поэтому, я разрешаю себе отнестись к рукописи, как к «черновику». Главный недостаток работы: нет необходимой последовательности и ясности в изображении совершенно нового и своеобразного метода перевоспитания социально порочных людей; не показан с надлежащей убедительностью процесс выработки приемов воспитания; не изображено, как из ежедневных, непрерывных и мелких столкновений личности, монистически организованной, с группой людей дезорганизованных, анархистов, создавалась педагогическая техника, основанная на гуманизме революционного пролетариата»12. Также он отмечал торопливость авторов, скупость в изображении людей и подаче фактов, что повлекло за собой ложное ощущение простоты воспитательной работы, проводившейся в коммуне. Далее писатель советовал дать больше «живых» фигур, показывать не только положительные, но и отрицательные их качества и не забывать о том большом международном агитационном значении, которое возлагалось на будущую книгу: «Надо помнить, что книга должна — и будет — звучать громко во всей Европе»13.

Критическое письмо Горького оказало на авторов истории Болшевской коммуны чрезвычайно тягостное впечатление. Оно было растиражировано и вручено каждому члену коллектива, после чего в группе авторов проводились долгие обсуждения и совещания. В воспоминаниях Гор бунова и Лузгина сообщается, что у некоторых членов коллектива оно вызвало желание немедленно прекратить работу, на которую уже было потрачено несколько месяцев, несколько человек вышли из состава группы. «Нашлись люди, которые упали духом и начали возражать, что А<лексей> М<аксимович> слишком взыскателен, строг, что нужно сделать скидочку на молодость, на трудность темы и т.д.»14, — рассказывал впоследствии Горбунов.

Тем не менее 29 октября 1934 г. Горбунов от лица авторского коллектива ответил Горькому: «…все мы сделали заключение, что рукопись оценена Вами правильно и нам нечего возразить против письма <…> Сейчас настроение у ребят бодрое и деловое. Составлен план сокращения и доработки рукописи согласно Ваших указаний; авторы получили конкретные задания. <…> хотим показать ряд персонажей «страшнее» того, как они представлены в книге и вообще — придать всему материалу больше драматичности»15. Несмотря на утверждение Горбунова о «бодром и деловом» настроении коллектива, разочарование молодых писателей в результатах собственной работы было очевидно, и требовалась свежая энергия, которая позволила бы перезапустить проект.

На следующем этапе ведущая практическая роль была передана М.В. Лузгину, который при этом оставался секретарем редакции «Истории фабрик и заводов» и глубоко проник в тему. В начале 1935 г. он писал Горбунову о ходе переработки книги о коммуне: «Вначале мы имели в виду дать целую историю, т.е. в одной книге примерно в 30–35 печатных листов. Под давлением большого количества материала мы пришли в дальнейшем к мысли, что систематическая история коммуны, охватывающая все важнейшие этапы ее развития, потребует около 60-ти печатных листов и естественно распадется на два тома, соответственно двум периодам в жизни коммуны. <…> «История», растянутая на два тома, теряет много в силе воздействия на читателя, утрачивает такое важное достоинство, как лаконичность и сжатость <…> Нужно вернуться к первоначальному намерению ограничиться одной книгой. Первый том, доработав согласно указаний А<лексея>

14 РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 111.

М<аксимовича> и М<атвея> С<амойловича> (Погребинского. — А.П. ), сжать листов до 20-ти и превратить в первую часть книги, часть, рассказывающую читателю о том, как возникла и закрепилась коммуна. Вторая часть может быть сделана <…> довольно быстро, главным образом, из уже собранного материала второго периода и состоять из ряда отдельных очерков»16. Горбунов переслал письмо Горькому, и тот был восхищен деловым подходом и рассуждениями молодого писателя: «…прочитал письмо Лузгина — очень обрадовался тем, как серьезно относится он к делу и как правильно рассуждает»17. План работы, предложенный Лузгиным, и лег в основу окончательного варианта книги «Болшевцы».

М.В. Лузгин был обязан Горькому и идеей своего романа «Вор», опубликованного в 1936 г. Дело в том, что знаменитый писатель во время подготовки книги «Болшевцы» разговаривал не только с авторами, но и с «героями» повествования, то есть с коммунарами, например, с Алексеем Погодиным. Его судьба была не совсем типичной для Болшевской коммуны. Взрослый человек, бывший опытный вор, вскрывший не один десяток сейфов, Погодин в конце 1920-х годов сам попросил принять его в коммуну, когда после очередного ареста ему стала грозить смертная казнь. Благодаря своим организаторским способностям, он быстро вошел в руководство учреждением, став заместителем начальника Болшевской коммуны по воспитательной работе. Для НКВД фигура Погодина, быстро ставшая популярной, имела большое пропагандистское значение: с одной стороны, он демонстрировал общественности успехи чекистов в области перевоспитания преступников, а с другой — способствовал притоку в коммуну желавших изменить свою жизнь правонарушителей, еще больше укрепляя позиции учреждения. Лузгин, работая над очерком о Погодине (в книге «Болшевцы» он выведен под фамилией Мологин), неоднократно общался с ним, и в письмах Горбунову сообщал, что «это крайне неискренний, холодно-расчетливый, хитрый человек»18, пришедший в коммуну лишь из эгоистических соображений. Горький отметил проницательность молодого писателя и порекомендовал отнестись к нему как потенциальному герою плутовского романа, которого не хватало в советской литературе. Лузгин последовал совету патрона и написал повесть «Вор»19, в которой образ героя очерка получил развитие. В РГАЛИ хранится рукопись повести с правкой Горького20.

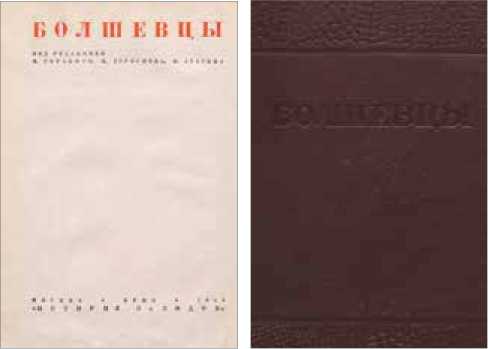

Энергичные действия Лузгина и Горбунова принесли свои результаты, и 31 августа 1935 г. Горькому был отправлен второй вариант рукописи. Авторы писали: «Сдаем Вам «Очерки Болшевской коммуны» <…> В новой редакции вся книга читается с равным интересом. <…> Тон повествования у некоторых авторов сладковатый, молодые авторы слишком упрощают психологию воров. Лучше других в этом отношении работа М. Лузгина и редакция воспользовалась ею, чтобы, распределив отрывки из нее по всей второй части, повысить качество всей этой части книги»21. Второй вариант книги понравился Горькому значительно больше. В ответ он написал Горбунову 8 сентября 1935 г.: «На мой взгляд, книга о Болшевской коммуне очень удачна, с чем искренно поздравляю Вас и всех, кто работал с Вами. Достоинство книги вижу в той вдумчивости, с которой изображены процессы индивидуальных перерождений Гуляева, Мологина и др. Группу молодых литераторов, Вас, т. Горбунов, их руководителя, я еще раз поздравляю с успешным завершением двухлетней сложной и трудной работы. Уверен, что молодежь, работавшая с этим новым интереснейшим материалом, приобрела немало литературно-технического опыта, который благотворно отзовется на ее дальнейшей работе в области родной литературы»22. Часть письма Горького Горбунову (за исключением личных обращений) стала предисловием к книге «Болшевцы». Сборник был подписан в печать 9 апреля 1936 г. но Горький не успел его увидеть, писателя не стало 18 июня 1936 г.

Планировалось, что книга будет переведена

на разные языки. Так, журнал «Историк-марксист», писал в мае 1936 г.: «Книги по истории заводов были встречены с интересом также и заграницей: «Беломорстрой» вышел в двух американских издательствах и в одном английском; «Люди Сталинградского тракторного» вышли во Франции, США и Испании; «Болшевцы» предполагается издать за рубежом на трех языках»23. Однако, как известно, судьба книги была трагичной: после ареста руководителя НКВД Г.Г. Ягоды Болшевская коммуна была фактически уничтожена, и любые упоминания о ней оказались вне закона.

Книга «Болшевцы» стала плодом напряженной двухлетней работы большого писательского коллектива. За время ее подготовки менялся состав авторов, названия («История Болшевской коммуны», «Очерки Болшевской коммуны», «Болшев-цы»), неизменным оставалось одно — то огромное значение, которое придавал этой работе Горький. Архивные материалы позволили нам осуществить анализ хода подготовки и редактирования книги «Болшевцы», что позволяет не только проследить историю одной из знаковых книг 1930-х годов и выявить действительную роль Горького в создании этого проекта, но и прояснить горьковские стратегии работы с молодыми авторами, благодаря которым сформировалось целое поколение писателей.

Список литературы «Книга должна - и будет - звучать громко во всей Европе...»: М. Горький и «болшевцы»

- Бельская С.А. Книги Болшевской трудовой коммуны (1924-1939) в централизованной библиотечной сети и музейных фондах города Королёва // Культурное наследие России. 2020. № 1. С. 29-38.

- Быстрова О.В. "История женщины" - неосуществленный замысел Горького // Публицистика М. Горького в контексте истории. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 483-539.

- Горький М. Полное собрание сочинений. Письма: В 24 т. Т. 20-22. М.: Наука, 2018-2022.

- Историография Гражданской войны в России: исследования и публикации архивных материалов / отв. ред. Д.С. Московская. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 559 с.

- "История гражданской войны в СССР" (1935 г.): история текста и текст истории / Сост. М.В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М.: РОССПЭН, 2017. 606 с.

- Лузгин М.В. Вор. М.: Гослитизд-во, 1936.

- Суматохина Л.В. Последний издательский проект М. Горького: "История деревни" в контексте других проектов писателя 1930-х гг. // Текст. Книга. Книгоиздание. 2022. № 29. С. 55-67. DOI: 10.17223/23062061/29/4