Книжная выставка к 190-летию Л. Н. Толстого

Автор: Бородулина Наталья Владимировна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Научная жизнь Юга России

Статья в выпуске: 4 (16), 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассказывая о юбилейной выставке «Великий Толстой», на которой демонстрировались редкие прижизненные и первые посмертные издания произведений Льва Николаевича Толстого из фонда Донской государственной публичной библиотеки, автор характеризует наиболее интересные экспонаты двух основных разделов: «Творчество» и «О Толстом». Указано, что своеобразными центрами внимания в экспозиции первого раздела явились редкие многотомники (издание Сытина, трехтомник под редакцией Максимова и др.) и уникальные экземпляры изданий отдельных произведений великого писателя. Состав второго раздела более разнообразен, в него вошли раритетные издания появившихся при жизни и в ближайшие годы по смерти Льва Николаевича записок и дневников различных людей из окружения семьи писателя, а также воспоминаний, в том числе детей Толстого.

Л. н. толстой, прижизненные собрания сочинений, прижизненные публикации отдельных произведений, первые посмертные издания, дневники, воспоминания, редкие книги о жизни толстого, донская государственная публичная библиотека, центр по работе с книжными памятниками ростовской области

Короткий адрес: https://sciup.org/170174832

IDR: 170174832 | УДК: 93/94+82(091)

Текст научной статьи Книжная выставка к 190-летию Л. Н. Толстого

Донская государственная публичная библиотека отметила 190-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого замечательной выставкой, благодаря которой читатели смогли прикоснуться к одному из сокровищ собранной в библиотеке богатой коллекции редких изданий. В сентябре-ноябре 2018 г. специализированный отдел ДГПБ «Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области» экспонировал имеющиеся в его фондах прижизненные и первые посмертные издания произведений великого классика.

Идея такого подхода к обширному и многогранному наследию великого Толстого подсказана двумя основными моментами. Первый – то, что многожанровые литературные и публицистические сочинения классика имели богатую историю изданий и переизданий уже до революции. Второй – то, что библиотека, на самом деле располагает уникальными экземплярами, в числе которых более полусотни (около 60) книжных раритетов, связанных с этим богатым наследием.

Один из важнейших аспектов экспозиции составили собрания сочинений писате-

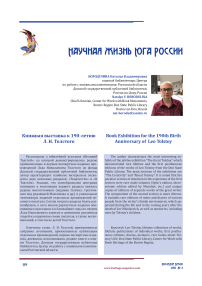

Фрагмент книжной экспозиции ля, изданные до революции. В их числе -пятититомное «Полное собрание сочинений графа Л. Н. Толстого, печатавшихся до сих пор за границей», вышедшее под редакцией В. А. Максимова. Пятитомник был подготовлен в электропечатне К. А. Четверикова (Санкт-Петербург) 1907 г. как бесплатное приложение к ежемесячному педагогическому журналу «Ясная Поляна». Необычность данной подборки произведений обусловлена тем обстоятельством, что Л. Н. Толстой был одним из самых преследуемых цензурой авторов в царской России. Многие его произведения, насыщенные острыми социально-политическими, нравственными вопросами, критикующие самодержавие и церковь, до определенного времени издавались только в Европе. В России пресс цензурных запрещений, наложенных на сочинения Л. Н. Толстого, начал слабеть только после революции 1905 г.

Украшением выставки явилось сытинское подарочное издание иллюстрированного «Полного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого» ([Москва]: Т-во И. Д. Сытина, 1912-1914), в свое время ставшее замечательнейшим событием в истории библиофильских коллекций России.

Сытину было важно во что бы то ни стало превзойти всех других издателей по части помпезных переплетов; металлические накладки с чеканным рисунком на верхней крышке стали его визитной карточкой. Многочисленные иллюстрации, в тексте и на отдельных листах, выполнены известными русскими художниками А. Апситом, М. Щегловым, А. Моравовым, А. Нориным, Л. Пастернаком. Том драматических произведений снабжен не просто иллюстрациями, а фотографиями сцен из театральных постановок по пьесам Л. Н. Толстого. Все книги помещены в оригинальные издательские художественно оформленные коленкоровые переплеты (декорированные уже упомянутыми металлическими накладками с чеканным рисунком). Каждый том украшен индивидуальным по орнаменту узорчатым тройным обрезом с изображением венков и виноградной лозы, декорированных сусальным золотом. Это издание специалисты от- носят к наиболее богато оформленным из всех дореволюционных изданий толстовского творчества.

В составе экспозиции присутствовало и трехтомное издание «Посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого» ([Москва, 1912]), осуществленное младшей дочерью писателя Александрой Львовной при участии близкого друга Льва Николаевича - редактора и издателя его произведений Владимира Григорьевича Черткова. Именно Черткову Толстой завещал просмотр и редактирование всех оставшихся после его смерти бумаг. Уникальный в своем роде трехтомный сборник содержит впервые обнародованные после смерти Л. Н. Толстого произведения, которые создавались в последние годы жизни. В состав трехтомника включены редкие фотографии из жизни писателя, факсимиле рукописных текстов поздних его произведений. Во исполнение желания Толстого на вырученные от этого издания средства (500 000 руб.) земля всех принадлежавших писателю яснополянских угодий была выкуплена у его наследников и передана крестьянам четырех близлежащих деревень.

Многотомники, о которых мы рассказали, составили ядро первого раздела выставки («Творчество»). Однако рядом с ними экспонировались и публикации отдельных произведений писателя.

Посетители познакомились с редким изданием скандально известной повести Льва Толстого «Крейцерова соната» (2-е русское издание, Берлин, 1890). Первое издание текста повести выходило в том же году, однако без «Послесловия». Представленное в нашей экспозиции издание (оно, кроме основного текста, содержит Послесловие) интересно тем, что является предпоследней авторской редакцией. Оригинал текста восходит не к женевскому изданию 1890 г. (так называемой последней редакции), а к одному из списков, имевших хождение до того, как автор решил напечатать «Крейцерову сонату». Оба упомянутые нами издания повести, берлинское и женевское 1890 г., были поначалу запрещены цензурой к ввозу и обращению в царской России. Однако после того как жена писателя Софья Андреевна Толстая получила личную

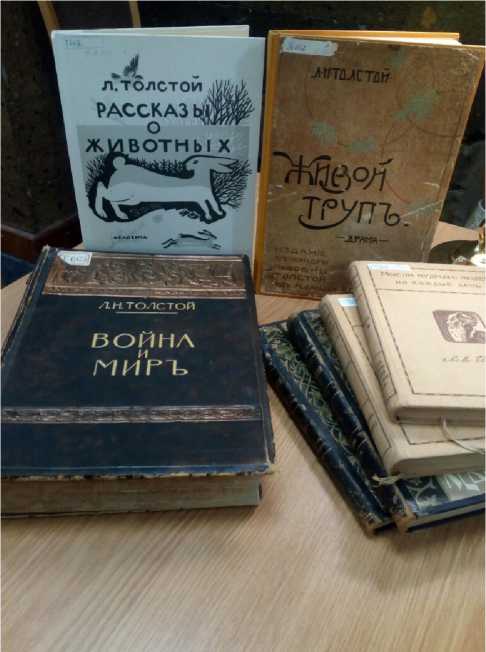

Брошюра о смерти Л. Н. Толстого.

аудиенцию у Александра III, царь, в общем-то неохотно, но дал согласие на то, чтобы повесть опубликовали в стране, и только в 13-м томе Собрания сочинений Толстого (издание осуществлено в 1891 г.). Однако запрет на отдельные издания повести остался в силе. «Крей-церова соната» была запрещена к печати в России вплоть до 1900 г.

Среди экспонатов данного раздела выставки следует особо выделить несколько изданий отдельных произведений Толстого, выпущенных издательством «Посредник». Оно было организовано в 1884 г. по инициативе самого Льва Николаевича. В этом издательстве напечатаны драма «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке в пропасть» (Москва: Посредник, 1887) и знаменитый образец соединения автобиографии с публицистикой -«Исповедь» Льва Толстого (Москва: Посредник, 1906).

Создатели книжной экспозиции показали первую публикацию пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» (Москва: Изд. А. Л. Толстой, 1912), которая примечательна следующим.

Сам Толстой не считал эту работу законченной. По этой причине пьеса, написанная еще в 1900 г., смогла быть опубликована только после его смерти.

Рядом с этим изданием на выставке также демонстрировались: первое отдельное издание комедии «Плоды просвещения» (СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1891), редкий по месту и времени издания экземпляр рассказа Толстого «Что я видел во сне…» (Кишинев: Бессараб. книгоизд-во, 1917), факсимильное воспроизведение книги Л. Н. Толстого «Рассказы о животных», вышедшей в издательстве «Akademia» в 1932 г., иллюстрированной гравюрами замечательного российского графика В. А. Фаворского.

Не была обойдена вниманием и публицистика Льва Толстого. Например, антицер-ковное сочинение «Критика догматического богословия» (Geneva, 1891), которое имело хождение в рукописных и литографированных копиях, и памфлет «Николай Палкин» (Geneva, 1891), получивший, вопреки или благодаря цензурному запрету, очень широкую известность в пределах России. Названные работы Толстого – плод деятельности женевского издательства русского революционера-шестидесятника, деятеля вольной русской печати Михаила Константиновича Элпидина, который в 1866 г. организовал типографию и печатал в ней запрещенные на родине произведения русских писателей.

Авторы выставки – сотрудники Центра по работе с книжными памятниками Ростовской области Н. В. Бородулина и Е. Е. Кравченко.

Отметим также публикацию статьи Толстого «Единственное средство» (Санкт-Петербург: Изд-во ред. журн. «Всемирный Вестник», 1906) в «Серии неизданных в России сочинений гр. Льва Толстого». Брошюра представляет собой отдельный оттиск части январского номера журнала «Всемирные вести» за 1906 г.

Вторым большим разделом экспозиции были редкие издания воспоминаний современников и откликов на смерть писателя. Среди прочих тут представляет особый интерес брошюра журналиста, публициста, военного корреспондента А. И. Ксюнина «Уход Толстого» (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1911), которая разошлась в очень короткий срок, несмотря на довольно солидный тираж. Автор в 1910 г. посетил Ясную Поляну, где беседовал с женой писателя Софьей Андреевной и его детьми, а также с местными крестьянами, побывал у монахов Оптиной пустыни и в Шамординском монастыре. В книге представлены отрывки из разных писем Л. Н. Толстого к родным по поводу его ухода из Ясной Поляны. В том числе и письма к жене, Софье Андреевне: «...отъезд мой огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение в доме становится невыносимым... Я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если узнаешь, где я. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя, чем ты могла быть виновата предо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства...» [2, с. 22–23] Обращает на себя внимание издание записок Анны Сейрон (урожд. Вебер), гувернантки в доме Толстых, «Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого» (Санкт-Петербург: Центр. типо-ли-тогр. М. Я. Минкова, 1895). Заметки написаны по впечатлениям 1882–1888 гг., с разрешения Льва Толстого и, по словам автора книги, «объясняют многие черты и противоречия в характере графа» [3, c. 3].

Несомненно важна и интересна книга секретаря Льва Толстого В. Ф. Булгакова «Лев Толстой в последний год жизни» (Москва: Задруга, 1918), содержащая достаточно подробно описанные черты драмы последних лет жизни писателя.

Во втором разделе выставки экспонировались мемуары детей писателя: «Мои воспоминания» Ильи Толстого (Москва: Мир, 1933), нью-йоркское издание книги младшей дочери Л. Н. Толстого Александры «Отец: жизнь Льва Толстого», выпущенное в издательстве им. Чехова в 1953 г. В этой книге Александре Львовне удалось показать главное, проступающее в необозримом количестве материалов о фактах жизни отца: невероятную цельность, страстный поиск истины, непрерывное движение толстовского духа. «…И человек этот, мой отец, был велик тем, что всю свою жизнь, с детства, стремился к добру, и когда ошибался, заблуждался и падал, он никогда не оправдывался, не лгал ни себе, ни

Список литературы Книжная выставка к 190-летию Л. Н. Толстого

- Великий Толстой: 190 лет со дня рождения: каталог выставки 9 сент. -9 окт. 2018 г. / соcт. Н. В. Бородулина. Ростов-на-Дону: б.и., 2018 // Донская государственная публичная библиотека. URL: http://dspl.ru/files/news/milash_2010/2018/text/Великий Толстой.pdf. (дата обращения: 13.11.18)

- Ксюнин А. Уход Толстого. СПБ.: Изд-во А. С. Суворина, 1911.

- Сейрон А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого. СПб.: Типо-литогр. М. Я. Минкова, 1895.

- Толстая А. Л. Отец: в 2 т. Т. 1. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.