«Княжеская» и «вождеская» культура начала V века в Среднем Поднепровье: новые исследования и находки

Автор: Радюш О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В Курской области были обнаружены три знаменитых клада, датируемые концом 4-го или раннего 5-го века н.э., - Большого Каменецкого клада, Паники или так называемого Обоянского клада и Вольницкой колыбели. Это была уникальная ситуация в Восточной Европе. Архив и полевые исследования в течение последнего десятилетия позволили указать археологические контексты находок, обстоятельства, в которых они были найдены, а также выявить поселения того же периода, начиная с позднего и заключительного этапов древности культуры Черняхов в бассейне реки Сейм. Все три комплекса связаны с захоронениями, которые были уничтожены и разграблены в 19-м и 20-м веках. Они представляют собой чрезвычайно редкое явление на фоне древностей из поселений в этом конкретном регионе и могут определенно рассматриваться как часть серии элитных захоронений «князей» или «лидеров», начиная с начала периода Великой миграции народы в Европе.

Эпоха великого переселения народов, левобережье днепра, княжеские погребения, погребальный обряд, склеп

Короткий адрес: https://sciup.org/14328630

IDR: 14328630

Текст научной статьи «Княжеская» и «вождеская» культура начала V века в Среднем Поднепровье: новые исследования и находки

На территории Днепровского Левобережья и Верхнего Поочья в XIX и XX вв. выявлены и другие вещи высокого социального статуса, которые могли происходить из разрушенных погребений знати эпохи Великого переселения народов (Казанский, 1997. Рис. 11; 2010. Рис. 1; Гавритухин, 2007. С. 33–37). Подобные находки уникальны, но, к сожалению, в подавляющем своем большинстве они подвергались разграблению и уничтожению до того, как информация о них попадала в научную среду. В связи с этим крайне важны любые сведения (не только археологические, но и архивные) об особенностях таких погребений и их археологическом контексте. Единственным на данный момент случаем полной сохранности и профессионально исследованным погребальным сооружением «княжеского» уровня является могила в Попраде (Словакия), обнаруженная в 2006 г., где, однако, большая часть личных вещей, сопровождавших покойного, была разграблена еще в V в. (Пьета, 2012. С. 233). Курские находки, несмотря на отрывочность сведений, несомненно, представляют особый интерес, учитывая их уникальность для Поднепровья в целом.

В отечественной историографии изучение древностей раннего этапа эпохи Великого переселения народов в глубине Днепровского лесостепного Левобережья было начато классической работой Л. А. Мацулевича «Погребение варварского князя в Восточной Европе» (1934), которая до настоящего момента остается единственной монографической попыткой осмыслить этот феномен. Б. А. Рыбаков считал все находки свидетельством торговых и обменных связей с Северным Причерноморьем (1953). В фундаментальных работах, посвященных полихромным изделиям гуннской эпохи, И. П. Засецкая рассматривала только предметы, которые могли быть отнесены к интересующей ее стилистической группе (1975; 1982), а В. В. Кропоткин (1970) и А. В. Банк (1966) рассматривали исключительно вещи, несомненно, византийского происхождения из «кладов». М. М. Казанский (1997) впервые очертил ареал рассматриваемых находок и предположил их связь с королевством Винитария, известным по письменным источникам. М. Б. Щукин, споря с М. М. Казанским по вопросам хронологии, рассмотрел находки из Большого Каменца в системе европейских «готских сокровищ» (2005). Долгое время в отечественной историографии существовал взгляд на богатые княжеские находки V в. н. э. из черноземных областей России и северных районов Украины как на яркие, но разрозненные комплексы. На момент выхода обобщающего издания «Восточная Европа в середине I тыс. н. э.» (2007), подготовленного группой археологии эпохи Великого переселения народов ИА РАН, представлялось, что исчерпывающую характеристику проблемы, включая хронологию, этнокультурные связи и историческую интерпретацию, можно дать в 2 небольших разделах ( Гавритухин , 2007. С. 30–39). В последние 10 лет произошло значительное качественное и количественное увеличение источниковой базы, в том числе связанной с поселенческими памятниками, синхронными «кладам». Появился новый «клад» из Волниковки, были обследованы места всех старых находок с уточнением археологического контекста на основе архивных материалов экспедиции В. А. Городцова 1928 г. (фонды В. А. Городцова, Л. А. Мацулевича в научных архивах РАН, ИИМК и ГИМ, областного архива Курской области). Удалось уточнить подробности обстоятельств обнаружения и состава этих находок, не освещенные в монографии Л. А. Мацулевича, но важные для понимания их контекста. Эти исследования позволяют рассмотреть захоронения знати в контексте общей археологической ситуации в Посемье в начале эпохи Великого переселения народов.

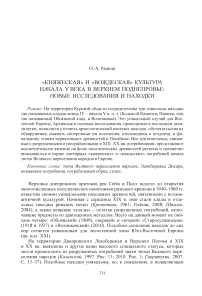

Рис. 1. Находки из «Обоянского клада» 1849 г. (1–3), «1-го Старосуджанского клада» 1918 г. (4, 6, 9–12), «2-го Старосуджанского клада» 1927 г. (5, 7, 8)

1 – стекло; 2 – медь, позолота; 3, 4 – золотая фольга; 5 – золото, стекло; 6 – серебро, позолота;

7, 8 – золото; 9, 12 – бронза; 10, 11 – серебро

(фото И. Н. Александрова, по: Мацулевич , 1934)

«Обоянский клад» – Паники

Первая находка «клада» в регионе была сделана «государственными» крестьянами в 1849 г. в Обоянском уезде (совр. Медвенский район), в Винном логу у д. Паники (истоки р. Полная, левого притока Сейма). Описаны и сохранились лишь гривна весом 262 грамма, более 70 разной формы золотых тисненых нашивок на одежду и стеклянная чаша с гравировкой (рис. 1, 1–3 ) (Временник московского общества…, 1853. С. 68; Мацулевич , 1934. С. 79–85)1, информация о которых попала в полицию ( Шпилев , 2004. С. 203). Анализ, проделанный учителем химии Московского II кадетского корпуса Г. Владимирским, показал, что гривна изготовлена из сплава меди, цинка и золота. Однако на самом деле гривна имеет медную основу и позолоченное покрытие. По набору вещей можно достаточно уверенно говорить о том, что они происходят из погребения, но не исключено, что более ценные вещи были безвозвратно утрачены – проданы или переплавлены.

«Старосуджанские клады» 1918 и 1927 гг.

Вторая находка была сделана уже в революционные годы вблизи г. Суджа, в историографии она получила название «Первый Старосуджанский клад». Однако о его существовании стало известно только в ходе исследований, связанных со «Вторым Старосуджанским кладом 1927 года». В октябре 1927 г. у сотрудников советских органов власти появилась информация о найденных в Льговском на тот момент уезде Курской губернии массивных золотых вещах (гривне и цепи). Как выяснилось, в октябре 1927 г. в д. Большой Каменец, расположенной у истоков р. Суджа – правого притока р. Псёл, дети, возвращавшиеся из школы, на высоком склоне берега нашли: золотую цепь длиной 252 см и весом 320 г и золотую гривну весом 1 кг 450 г с медальоном в стиле клуазоне (рис. 1, 5, 7, 8). Вскоре сведения о находке дошли до уездного Совета, вещи были изъяты и 4 ноября доставлены в Льговский Уисполком. Экспертизу провел часовых дел мастер из г. Льгова Н. И. Мышакин, который при помощи азотной кислоты установил, что все предметы изготовлены из червонного золота. Сведения о найденной гривне и цепи достаточно быстро дошли до Главнауки. Сотрудники Оружейной палаты и ГИМа приложили максимум усилий, особенно учитывая тяжелейшую ситуацию с сохранением культурного наследия в этот исторический период, и добились безвозмездной передачи реликвий в Государственную Оружейную палату Московского Кремля (Шпилев, 2002. С. 183–187). В феврале 1928 г. сотрудник Оружейной палаты Николай Николаевич Померанцев вместе с сотрудником хозчасти музея В. И. Козловым выехал в г. Льгов, где забрал золотые вещи и доставил их в музей (Орешников, 2011. С. 253). По всей видимости, во время этой поездки и стало известно, что данная находка не первая в деревне. Примерно за десять лет до этого дети беженцев из Волынской губернии случайно обнаружили на берегу ручья, недалеко от деревни, погребение в камере, выложенной камнями. Могила, вероятно, обнажилась в результате размыва грунтовыми водами, после чего свод был проломлен лошадью, оставленной крестьянами, собиравшими камни по логам на месте могилы. Впоследствии сами крестьяне упоминали скопление камней округлой формы диаметром с сажень на этом месте. Детям удалось выкопать серебряный кувшин и другие вещи. О находке стало известно в деревне, после чего были произведены грабительские раскопки и расхищение обнаруженных вещей, и, вероятно, могила при этом была значительно разрушена. В конце июня 1928 г. в Оружейную палату был доставлен серебряный кувшин и золотой браслет из Большого Каменца (Орешников, 2011. С. 281). Учитывая особую ценность находок, Главнаукой была отправлена специальная Суджинская экспедиция под руководством В. А. Городцова для обследования места находки, выяснения обстоятельств и ее исторического контекста, а также с целью постановки возможного памятника археологии на охрану. В ее состав, помимо самого В. А. Городцова, вошли: Николай Николаевич Померанцев (Оружейная палата), Леонид Антонович Мацулевич (Эрмитаж), Мстислав Васильевич Городцов, студент 2-го курса МГУ Борис Александрович Рыбаков, завхоз Оружейной палаты В. И. Козлов (рис. 2, B). 6–12 июля 1928 г. была проведена визуальная разведка по маршруту от Суджи до Большого Каменца, произведены раскопки на месте обнаружения в 1927 г. золотых вещей. Во время опросов местных жителей удалось выяснить, что вместе с гривной и цепью были найдены также два или, возможно, три золотых браслета. По описаниям крестьян тогда удалось установить примерный первоначальный состав погребального инвентаря, в который входили: серебряный с позолотой кувшин с изображением муз, бронзовое посеребренное ведро, бронзовый кронштейн от сосуда, серебряный фалар, нашивные штампованные золотые украшения (рис. 1, 4, 6, 9–12) (Мацулевич, 1934. С. 15–76). Эти вещи впоследствии удалось вернуть в общественное достояние. Кроме того, часть вещей в послереволюционные годы, по словам крестьян, пропала бесследно, среди них были: золотая шейная гривна с медальоном, два золотых браслета, которые якобы забрал с собой беженец Сулик. Жители Каменца сообщили, что он утонул при переправе через какую-то реку. По словам участников находки 1927 г., Семен Яковлевич Ефремов выкопал три браслета, один из которых был вскоре украден из его дома. Один из браслетов был цельнолитой шарнирный со змееголовыми окончаниями, инкрустированными цветными камнями. Большинство найденных вещей разошлось по рукам, некоторые из них местные жители приспособили для своих нужд: золотой перстень был переделан одним из местных жителей под свою руку, стеклянные чаша и блюдо использовались в быту (Там же. С. 52). В ходе работ экспедиции В. А. Городцова удалось при поддержке местных советских органов выкупить и изъять у случайных владельцев часть вещей из «первого клада».

По описанию очевидцев находки 1918 г., могила располагалась непосредственно на берегу ручья на минимальном расстоянии от воды, при этом после разрушения свода яма была завалена камнями и затоплена водой. Сама камера имела подквадратную форму размерами 2 х 1,5 м (ориентировочно). Стены и пол были выложены местным камнем, имевшим следы подработки – по форме и размерам он напоминал кирпич. На дне была сделана ступенька, на которой

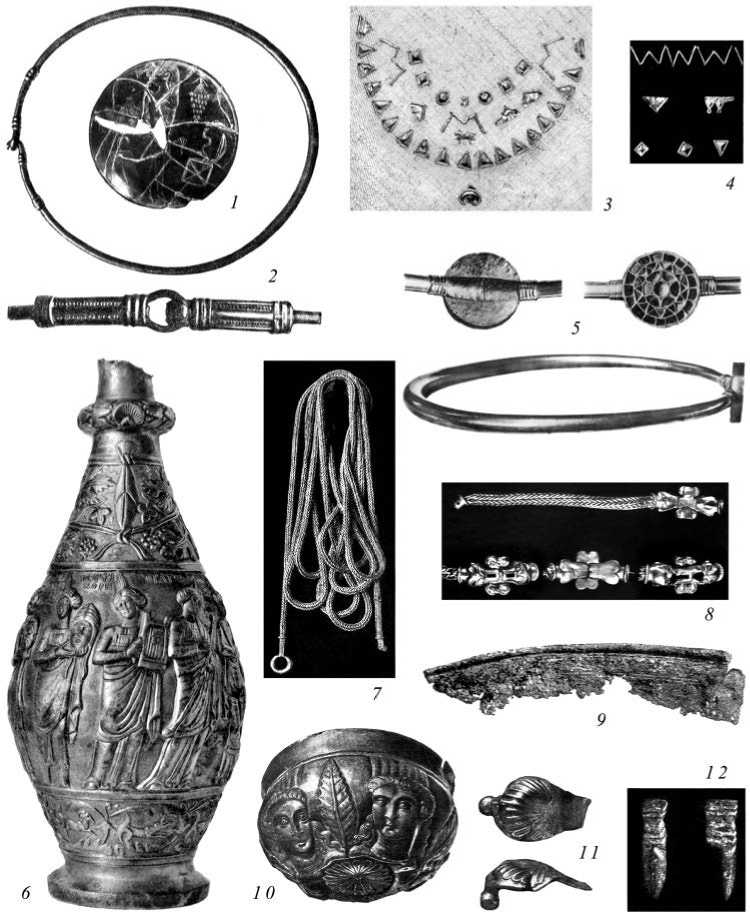

Рис. 2. Cуджинская экспедиция 1928 г.

А – траншея на месте находки «2-го Старосуджанского клада»; Б – раскопки на месте находки погребения – «1-го Старосуджанского клада»; В – участники экспедиции (слева направо): в первом ряду сидят : В. И. Козлов, В. А. Городцов, М. В. Городцов; во втором ряду : Б. А. Рыбаков, Л. А. Мацулевич; в третьем ряду : Н. Н. Померанцев

(фото Н. Н. Померанцева, фонд В. А. Городцова. ОПИ ГИМ)

стояли сосуды. Глубина была на уровне шеи лошади. Помимо многочисленных вещей, крестьяне выкопали человеческие кости и череп, который потом долгое время хранился у одного из находчиков. Судя по описаниям крестьян, кости были очень большие, так же как и череп, про который крестьяне рассказывали, что у него была «пядь» между краями глазниц, упоминались и сохранившееся волосы, заплетенные в косу. Большинство фактов, изложенных в дневниках Л. А. Мацулевича и В. А. Городцова, были подтверждены во время нашего разговора в 2006 г. с Н. А. Семинихиной – дочерью одного из находчиков клада 1918 г. На месте находок «первого» и «второго кладов» В. А. Городцовым были проведены полевые изыскания, однако результатов они не дали (рис. 2, А, Б ). Лишь в случае с могилой в обрезе берега были прослежены остатки большой ямы.

В дневниках В. А. Городцова и Л. А. Мацулевича подтверждается высокая степень достоверности крестьянских рассказов и описаний находки 1918 г. Для раскопок в 1928 г. были наняты многие участники находки, и сотрудники экспедиции проводили перекрестные опросы жителей, уточняя обстоятельства нахождения обоих «кладов». Имеющаяся информация о составе «утерянных» в 1918 г. драгоценностях из состава погребального инвентаря и состав находки 1927 г. позволяет предположить, что последняя, с высокой степенью вероятности, могла относиться к погребению, найденному в 1918 г. Семья беженцев Сулик проживала именно в школе. Вероятнее всего, драгоценные вещи были перепрятаны одним из находчиков, которым, скорее всего, был отец детей, сделавших находку. Однако он сам пропал в революционные годы, не сумев использовать ее. На это же указывают и обстоятельства обнаружения (вещи были вымыты с небольшой глубины), и само место «клада», найденного на территории пришкольного сада в верхней части высокого склона берега. Раскопки В. А. Городцова показали полное отсутствие культурного слоя на месте обнаружения вещей.

В. А. Городцов в своем дневнике в итоге констатировал неудачу экспедиции ввиду невозможности обнаружить само погребальное сооружение – раскопки были закончены через 5 дней, и практически половина средств, отпущенных на работы, была сдана по возвращении в Москву в бухгалтерию. Однако теперь очевидно, что другого варианта при имеющихся тогда технических возможностях быть не могло. Заслуженным успехом Суджинской экспедиции стала точная фиксация устного описания находки непосредственными участниками событий 1918 г. и точная географическая привязка места, которую провели М. В. Городцов и Б. А. Рыбаков. В 2006–2013 гг. Средне-Сейминская экспедиция ИА РАН, основываясь на результатах работ Суджинской экспедиции 1928 г., проводила полевые обследования, которые позволили локализовать точное место обнаружения погребения в каменном склепе и с помощью георадарной разведки обнаружить следы разрушения на берегу, выявить камни, сохранившиеся от его конструкции.

Волниковский «клад»

Не так давно, в 2010 г., стала известна находка нового погребения с «золотым» инвентарем из окрестностей д. Волниковка Фатежского района, в истоках р. Усожа, впадающей в р. Свапа, правый приток р. Сейм. По всей видимости, погребение было разрушено в 1987–1988 гг. при строительстве трубопровода. Тогда строителями были найдены согнутый меч, золотая лунница, украшенная цветными камнями, и другие неустановленные вещи (Радюш, 2012б. С. 96–97; Радюш, Щеглова, 2013. С. 5–7). Все эти находки не сохранились. Весной 2010 г. бывший местный житель Волниковки совершил несколько выездов на место и выкопал большинство крупных предметов. Для добычи мелких он использовал сито. После его задержания сотрудниками ФСБ и МВД в начале июля все вещи были изъяты у него и перекупщика в Брянске. На месте находки в 2010 г. произведены исследовательские работы Средне-Сейминской экспедиции ИА РАН. Удалось зафиксировать значительные разрушения мыса, где были сделаны находки, по всей видимости полностью уничтожившие погребение еще во время строительства. На глубине 1–1,5 м был зафиксирован непотревоженный переотложенный слой, в нем найден обломок биметаллического (серебряного / железного) псалия (цв. илл. XXII, 13). Кроме того, в слое в результате промывки и просеивания были зафиксированы также позолоченные и серебряные головки заклепок и несколько накладок, в том числе с остатками кожи, что указывает на хорошую степень первоначальной герметизации могилы. Также были найдены два фрагмента стеклянного толстостенного сосуда кобальтового стекла, один из которых, возможно, относился к ручке, а другой – к массивному дну. Три фрагмента от поломанного узколезвийного (3 см) короткого меча или кинжала были обнаружены под склоном мыса практически на поверхности – они могли быть выброшены находчиком. Были найдены сильно фрагментированные кости губчатой структуры и две определимые кости: одна из них тазовая, вторая – позвонок нижнего отдела. На поверхности верхней площадки, а также по склону – мелкие фрагменты трубчатых костей, которые имели очень плохую сохранность. По определению к. и. н. А. А. Чубура (БрГУ), эти фрагменты костей принадлежали молодому мамонту, вероятно, строительство трубы задело и палеолитические слои. Геомагнитные и георадарные изыскания2 непосредственно над местом находки и по ближайшим мысам результатов не дали – заглубленные аномалии отсутствовали. Непосредственно место находки оказалось недоступным для исследований из-за массивной стальной трубы и крутизны склона.

В состав Волниковской находки входят группы предметов, объединенных общими особенностями оформления, которые в то же время несколько различаются между собой. Они составляют несколько стилистически единых комплектов богато украшенного снаряжения воина-всадника. В отделе научно-технической экспертизы Гос. Эрмитажа методом рентгенофлюоресцентного анализа аналитиками С. В. Хавриным и К. C. Чугуновым был установлен состав металла и сделаны минералогические определения каменных вставок. В предметах, изготовленных в стиле перегородчатой инкрустации, вставки зеленого цвета были изготовлены из натрий-кальциевого стекла, окрашенного медью. При этом применялась не чистая медь, а свинцово-оловянистая бронза. Все вставки красного цвета относятся к группе гранатов (альмандин, спессартин). Одна из красных вставок в одной из пряжек оказалась принадлежащей к группе кварца (сердолик, сард, карнеол). Под подложки для вставок была залита сера. В позолоченных и обтянутых золотой фольгой вещах в качестве материала для основы применялись либо серебро, либо практически чистая медь, а не бронза или латунь. Золочение делалось огневое (амальгамное). В предметах полихромного стиля со вставками-кабошонами вставки красного цвета относятся к группе кварца (сердолик, сард, карнеол)3.

-

I. «Золотой» портупейный набор, ножны и детали меча, оформленные в стиле « клуазоне » (цв. илл. XXIII, 1–9, 19–24 ) . Размеры меча, судя по длине ножен, не менее 80 см. Ножны меча из Волниковки, по-видимому, были деревянными, возможно обтянутыми тонкой крашеной кожей, а сверху покрыты золотым листом. Форму ножен по бокам «держали» рифленые «U»-образные скобы.

-

II. Серебряная портупея (цв. илл. XXIII, 10–16 ).

-

III. «Золотая» портупея и детали короткого меча / кинжала с инкрустацией в отдельно напаянных гнездах (цв. илл. XXIII, 25–40 ).

-

IV. «Золотой» набор украшений упряжи с инкрустацией в отдельно напаянных гнездах (цв. илл. XXII, 1–7, 15–17, 22–25, 30–34 ).

-

V. Элементы ременных уздечных наборов, украшенные чеканкой в стиле «Сёздала» (цв. илл. XXII, 8–10 ).

Согласно разработкам И. П. Засецкой, вещи из этого «клада» могут относиться ко 2-й и 4-й группам полихромных изделий ( Засецкая , 1982. С. 14–30). По совокупности признаков Волниковская находка датируется последней четвертью IV – первой половиной V в. н. э., что соответствует так называемому горизонту Унтерзибенбрунн или периоду D2 «варварской» европейской хроно-логии4, т. е. 380/400–440/450 гг.

Таким образом, к настоящему моменту с разным уровнем фиксации точного географического положения (от нескольких метров в Волниковке и в Большом Каменце до сотен метров в Паниках) в Посемье известны три находки, связанные с погребальным обрядом знати. Характер погребений более-менее установим для двух из них – Большой Каменец и Волниковка, в случае с «Обоянским кладом» нам известны лишь единичные вещи, не позволяющие судить в целом о захоронении. Набор погребального инвентаря и его качественные характеристики позволяют отнести находку из Большого Каменца к высшему «княжескому» уровню знати - на это указывает наличие массивных золотых вещей: гривны, двух или трех браслетов, цепи, перстня, «пиршественного» набора, включавшего ранневизантийский кувшин и стеклянные сосуды, тогда как находка из Волниковки находит множество аналогий среди группы «вождеских» погребений воинской знати эпохи Великого переселения народов. Обе группы имеют множество вариантов в разных регионах Европы, однако некоторые общие моменты следует выделить. Для первых характерны сложные погребальные сооружения, в том числе с использованием камня, камерных конструкций из дерева, римские импорты, наличие изделий из чистого золота и серебра, массивные гривны и браслеты из драгоценных металлов, богато украшенная одежда (Поп-рад, Концешты и др.) (Казанский, 1997. С. 181–193; Гавритухин, 2007. С. 33–38). Вторая группа – погребения, обычно сопровождающиеся мечами с инкрустированными ножнами и рукоятями, где имеется богатый набор посуды, в том числе стеклянной, но используется и гончарная. Чаще всего для украшения вещей используются техники позолоты, инкрустации клуазоне (Якушовице, Лермонтовская скала, Круглица/Поршнино и др.) (Казанский, 2010. С. 307–320).

Все три находки могут быть датированы периодом D2 (или горизонтом Ун-терзибенбрунн), т. е. 380/400–440/450 гг. Л. А. Мацулевич на основании убедительного стилистического анализа клейм на кувшине из Большого Каменца датировал его рубежом IV/V в. ( Мацулевич , 1934. С. 34, 35). Эта датировка признается большинством исследователей, исключением является мнение И. О. Гаври-тухина, предлагающего более позднюю датировку – вплоть до второй половины V в. (период D3, т. е. 450–470/480 гг.) ( Гавритухин , 2007. С. 35–38).

Льговско-фатежская группа

Новые данные об археологической ситуации в Посемье позволяют включить эти находки в общую картину заселения этой территории в финале позднеримского времени и начале эпохи Великого переселения народов.

Так, в результате исследований Средне-Сейминской экспедиции ИА РАН 2005–2013 гг. удалось выделить два разновременных ареала памятников, связанных с черняховской традицией. Ранние, относящиеся ко второй половине III – концу IV в., занимали почти всю территорию между реками Сейм и Псел, вплоть до их истоков. Ряд из них фиксируется по правому берегу р. Сейм на участке от Льгова до Курска, далее эти поселения прослежены на север по долине р. Тус-карь до впадения в нее р. Свапа и на восток до верховьев р. Рать. Большинство крупных поселений к концу IV в. прекратили свое существование, позднейшими монетами на них являются отчеканенные при императоре Валенте (364–378 гг.) ( Радюш , 2008. С. 140–143).

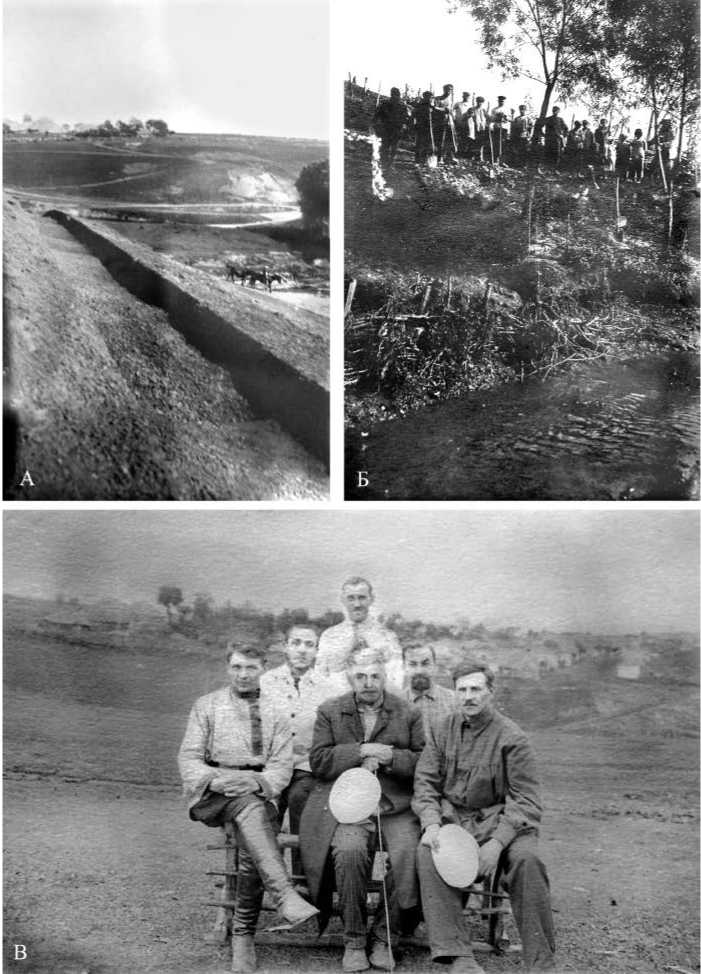

Для более позднего этапа – конца IV/начала V в. – удалось локализовать памятники относительно узкого хронологического периода, которые условно обозначены нами как льговско-фатежская группа. На этих поселениях найдены монеты эпохи правления Аркадия-Феодосия-Гонория и вещи-хроноиндикаторы, связанные с периодами D1-D2 «варварской» европейской хронологии, т. е. 360/370–400/410 и 380/400–440/450 гг. (рис. 3) (Там же; 2012а. С. 188–193). Для обозначенной группы памятников характерна однослойность поселений и недолговременность их существования. Население поселков продолжает использовать черняховскую круговую посуду, как лощеную, так и шероховатую. Большое количество находок предметов вооружения (разнообразные наконечники стрел, детали щитов, мечей, копий, топоров), в том числе со следами повреждений, может указывать на гибель этих поселений в результате военных действий. Находки вещей, датируемых периодами D1-D2, также известны в ряде случаев на поселениях, расположенных на Псле и Тускаре, но они единичны и обычно связаны с многослойными поселениями.

Погребение в Большом Каменце находится в центре зоны распространения памятников черняховской культуры – между Сеймом и Пслом (цв. илл. XXI). Крупными по размерам поселениями (10–30 га) заняты практически все устья рек и ручьев, впадающих в Псёл и Сейм. На большинстве истоков рек и ручьев в междуречье также выявлены поселения с черняховской керамикой ( Радюш , 2010. С. 207–209. Табл. VIa). Такие поселения хорошо известны и на Судже вплоть до ее истоков. Во время разведок, связанных со «Старосуджанскими кладами», Ю. А. Липкинг зафиксировал слой черняховского времени на устье ручья Каменец у хутора Выдрин ( Липкинг , 1962; 1971. С. 60).

В 2006 г. Средне-Сейминская экспедиция ИА РАН открыла поселение протяженностью до 500 м и на правом берегу, на огородах хутора Выдрин ( Радюш , 2014). Характер подъемного материала указывал на прямое сходство с материалами крупных поселений, исследованных нами в Посемье (Пены, Рязаново, Дичня, Лукашевка и др.), датирующихся концом III – концом IV в. В 2013 г. в заложенном шурфе (4 х 4 м) нами были выявлены остатки вымостки вокруг углубленной постройки, выложенной из дикого камня, в виде четырехугольной клети, что совершенно нетипично для левобережных памятников черняховской культуры. Среди находок в шурфе: фибула с высоким приемником (А/VII), фибула «воинского» типа, обломки пряслиц, обломок серебряного изделия, фрагмент стеклянного сосуда с напаянными нитями. Нетипичной для аналогичных памятников является и насыщенность слоя керамикой, которая в заполнении клети включала преобладающую гончарную черняховскую посуду, фрагменты античных краснолаковых мисок. В яме, расположенной внутри клети, преобладали фрагменты груболепных толстостенных слабопрофилированных горшков. Проведенное геомагнитное исследование подтвердило наличие крупной постройки размерами не менее 10 х 6 м.

Обследование окрестностей находки «Обоянского клада» позволило выявить протяженное поселение в истоках р. Полная, в 200 м от устья балки Винная (ранее называлась Винный лог). Однако в данном случае гончарная черняховская керамика не преобладала в подъемном материале. Памятник также находится в центре междуречья Сейма и Псла, но в восточной – менее заселенной части.

«Клад» у д. Волниковка может относиться к северо-восточной части ареала льговско-фатежской группы (цв. илл. XXI). Поселения данного типа были обнаружены у истоков ручьев, впадающих в Усожу с юга. В 100 м от непосредственного места находки в Волниковке прослежены следы кратковременного поселения с черняховской круговой керамикой, что позволяет напрямую связывать захоронение с поселениями, несмотря на нехарактерность подобного расположения поселения – практически у истока реки Усожа.

Картирование всех трех находок указывает на их исключительную связь с истоками крупных ручьев, протекающих в глубоких балках и при этом выходящих на водоразделы речных систем. Очевидна также их привязанность к сухопутным водораздельным дорогам. Волниковка и Паники расположены в непосредственной близости (1–3 км) от Пахнутцева шляха, ответвлявшегося от Муравского, Большой Каменец расположен вблизи от Бакаева шляха между Пслом и Сеймом (цв. илл. XXI).

К материалам, связанным со знатью, следует отнести еще несколько отдельных находок. На поселении Филиппова на севере Октябрьского района, в истоках ручья Рогозна (цв. илл. XXI), была найдена золотая пластина, украшенная орнаментом (цв. илл. XXIV, 7 ). Аналогии этой находке известны в кладе драгоценностей из Силадьшомйо / Шимлеу Силванией (Szilágysomlyó / Şimleu Silvaniei, Румыния) (Barbarenschmuck und Römergöld…, 1999. S. 97–111), который датируется также горизонтом Унтерзибенбрунн. Подвеска в виде листка является одним из элементов уникальных цепей, использовавшихся в римской традиции и, очевидно, попадавших в качестве драгоценных вещей к варварам. К юго-западу от поселения Жеребцово, относящегося, судя по материалам, также к льговско-фатежской группе (рис. 3, 10, 11 ), на дюне в пойме реки Большая Курица у д. Пименово найден клад, не связанный с погребальными древностями (цв. илл. XXI). В него входили портупейный серебряный набор (цв. илл. XXIV, 1–5 ) (1 крупная поясная пряжка с овальной рамкой, 2 пряжки с прямоугольной рамкой и серповидными выступами на углах, 84 серебряные накладки) и 184 римских денариев I–II вв. н. э. Часть поясных накладок сохранилась на кожаной основе. Поясной набор, за исключением пряжек, аналогичен серебряной портупее из Волниковки, однако выполнен в серебре и в другой стилистической традиции. Хронология данного комплекса соответствует находкам из Волниковки (аналогии пряжке известны в Лучистом (Крым), Трапрейн-Ло (Traprain Law, Шотландия) и ряда других мест ( Levada , 2011. P. 120–134. Fig. 13–16; 2013. Fig. 9; Хайрединова , 1999. С. 212–214. Рис. 4). Свидетельством доживания традиции «вождеских» погребений с мечами до второй половины V в. может являться находка меча из Картамышева (Обоянского района) на Псле (цв. илл. XXI). Меч был найден в 1970-е гг. местными жителями в старом карьере, на месте одной из дюн у села Спата, имел общую длину 98 см и сохранил массивное коробчатое перекрестие с выпавшей вставкой, которая, вероятнее всего, была оформлена в стиле клуазоне ( Горюнов , 1978. С. 16, 17) (цв. илл. XXIV, 6 ). Аналогии мечам такого типа известны на Северном Кавказе – Лермонтовская скала ( Рунич , 1976. С. 256–266) – и в Германии: Альтлюсс-хайм (Altlussheim) ( Miks , 2007. S. 534; Казанский , 2010. С. 307–317. Рис. 2, 1–4 ). Синхронные древности более позднего этапа переселения (фазы D3, т. е. 450–470/480 гг.) до настоящего времени единичны в Верхнем Поднепровье и представлены лишь отдельными деталями поясных наборов. Однако они совершенно ясно указывают на сохранение «вождеской» культуры, проявившейся в начале эпохи Великого переселения народов.

Находки погребений знати и продолжение существования отдельных анклавов черняховского населения в начале V в. на территории Курского Посемья вполне могут подтверждать предположения о существовании на территории Днепровского Левобережья в IV–V вв. н. э. варварских «королевств» – военно-политических объединений, образовавшихся после гуннского вторжения и разгрома «державы Германариха» (см.: Казанский , 1997. С. 181–185; Ахмедов, Казанский , 2004. С. 169). Расположение всех трех «кладов» в непосредственной близости

Рис. 3. Находки с поселений льговско-фатежской группы (2–28) и памятников на Псле (1)

1 – Шмырево; 3–5 – Николаевка; 2, 6–8 – Болованово; 9 – урочище Абугин; 10, 11 – Жеребцово; 12–15, 17, 24–26 – Николаевка; 16, 19 – Филиппова; 18 – Жидеевка; 20, 21 – Мармыжи; 22, 23 – Раздолье-1; 27, 28 – Раздолье-2

от важнейших водораздельных путей подтверждает важную роль, которую имели в эпоху переселения народов естественные сухопутные коммуникации, пересекающиеся в широтно-меридиональном направлении в узловом регионе Восточной Европы, которым было Курское Посемье, расположенное в непосредственной близости от восточного узла Главного водораздела Восточно-Европейской равнины.

Список литературы «Княжеская» и «вождеская» культура начала V века в Среднем Поднепровье: новые исследования и находки

- Ахмедов И.Р., Казанский М.М., 2004. После Аттилы. Киевский клад и его культурно-исторический контекст//Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на исходе римского времени в раннем средневековье/Отв. ред. В.М. Горюнова, О.А. Щеглова. СПб.: Петербургское востоковедение. С. 168-202.

- Временник московского общества истории и древностей российских. Кн. 16. М.: Университетская типография, 1853. C. 67, 68.

- Гавритухин И.О., 2007. Комплексы элиты V в.//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред. И.О. Гавритухин, А.М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 33-38. (Раннеславянский мир; Вып. 9.)

- Горюнов Е.А., 1978. Отчет о работе левобережной экспедиции ЛОИА АН СССР в 1978 г//Архив ИА РАН. Р-1. № 7183.

- Засецкая И.П., 1975. Золотые украшения гуннской эпохи: по материалам Особой кладовой Государственного Эрмитажа. Л.: Аврора. 80 с.

- Засецкая И.П., 1982. Классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков/Отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 14-30.

- Казанский М.М., 1997. Остроготские королевства в гуннскую эпоху: рассказ Иордана и археологические данные//Stratum+ Петербургский археологический вестник/Отв. ред. М.Ю. Вахтина, Ю.А. Виноградов. СПб.; Кишинев. С. 181-193.

- Казанский М.М., 2010. «Вождеские» погребения гуннского времени с мечами//Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. I/Отв. ред. Е.Н. Носов, С.В. Белецкий. СПб.: Ломоносовь. С. 307-320.

- Кропоткин В.В., 1961. Клады римских монет на территории СССР. М.: Наука. 119 с. (САИ; Вып. Г4-4.)

- Кропоткин В.В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э. -V в. н. э.). М.: Наука. 280 с. (САИ; Вып. Д1-27.)

- Липкинг Ю.А., 1962. Отчет о разведках в районе «Суджанских кладов» и о разведывательных раскопках у с. Разиньково Курской обл. в 1962//Архив ИА РАН. Р-1. № 2580.

- Липкинг (Александров) Ю.А., 1971. Далекое прошлое соловьиного края. Курск: Центрально-черноземное кн. изд-во. 156 с.

- Мацулевич Л.А., 1934. Погребение варварского князя в Восточной Европе: новые находки в верховьях Суджи//Известия ГАИИМК. Вып. 112. ОГИЗ. 143 с.

- Орешников А.В., 2011. Дневник 1915-1933 гг. Т. 2//Научное наследство. Т. 34/Отв. ред. П.Г. Гайдуков. М.: Наука. 716 с.

- Пьета К., 2012. Камерная могила IV-V вв. в Попраде и ее контекст//Inter ambo maria. Северные варвары на пути из Скандинавии к Черному морю/Отв. ред. И.А. Храпунов. Симферополь: Наследие тысячелетий. С. 231-236.

- Радюш О.А., 2008. Находки монет римского времени с территории Курской области//Славянорусские древности Днепровского левобережья/Науч. ред. В.В. Енуков. Курск: КГУ-КГОМА. С. 140-145.

- Радюш О.А., 2010. Поселение черняховской культуры у пос. им. Карла Либкнехта (Пены)//GERMANIA-SARMATIA II/Отв. ред. О.А. Щеглова, М.М. Казанский, В. Новаковский. Курск; Калининград: КГОМА; КОИХМ. С. 178-213.

- Радюш О.А., 2012а. Новые данные о культурных трансформациях конца IV -V в. на границе лесостепи и леса на днепровском левобережье//Сборник материалов «Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства»/Ред. О.А. Щеглова, В.М. Горюнова. СПб.: Соло. С. 188-193.

- Радюш О.А., 2012б. Отчет об археологических разведках в Курчатовском, Фатежском, Золотухинском, Октябрьском, Курском, Льговском, Медвенском, Суджанском и Большесолдатском районах Курской области, проведенных в 2010-2011 годах. Ч. 1//Архив ИА РАН. Р-1.

- Радюш О.А., 2014. Отчет об археологических разведках на территории д. Большой Каменец, а также на территории Большесолдатского, Хомутовского, Курчатовского, Октябрьского и др. районов Курской обл. в 2013 г.//Архив ИА РАН. Р-1.

- Радюш О.А., Щеглова О.А., 2013. Волниковский «клад». Курск: КГОМА. 51 с.

- Рунич А.П., 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской котловины//СА. № 3. С. 256-266.

- Рыбаков Б. А., 1953. Древние русы//СА. XVII. М.: Наука. C. 23-104.

- Хайрединова Э.А., 1999. Костюм варваров V в. по материалам могильника у села Лучистое в Крыму//Сто лет черняховской культуре/Ред. вып. М.Е. Левада. Киев: Товариство Археологiї та Антропологiї. С. 203-230. (Бiблiотека VITA ANTIQUA.)

- Шпилев А.Г., 2002. К уточнению обстоятельств находки клада золотых предметов у села Большой Каменец//Золотой, серебряный, железный.. Курск: КГПУ С. 183-188.

- Шпилев А.Г., 2004. К уточнению места нахождения «Обоянского клада» 1849 г.//Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на исходе римского времени в раннем средневековье/Отв. ред. В.М. Горюнова, О.А. Щеглова. СПб.: Петербургское востоковедение. С. 203.

- Щукин М.Б., 2005. Готский путь: готы, Рим и черняховская культура. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ 576 с.

- Barbarenschmuck und Römergöld. Der Schatz von Szilágysomlyó/Hrsg. W. Seipel. Wien: Kunsthistorisches Museum, 1999. 229 s.

- Levada M., 2011. To Europe via the Crimea: on possible migration routes of the northern people in the great migration period//INTER AMBO MARIA: Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period/Eds I. Khrapunov, F-A. Stylegar. Kristiansand; Simferopol: DOLYA. Р 115-137.

- Levada M., 2013. Sösdala: The problem of singling out an artistic style//INTER AMBO MARIA: Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea/Eds I. Khrapunov, F-A. Stylegar. Kristiansand; Simferopol: DOLYA. C. 213-235.

- Miks C., 2007. Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit//Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen; 8: Katalog und Tafeln. Rahden: Verlag Marie Leidorf Gmbh. 416 S.

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns. Le Nord de la mer Noire au BasEmpire et à l’époque des Grandes Migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR International Series; 1535.)

- Tejral J., 1988. Zur Chronologie der frühen Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum//Archaeologia Austriaca. Bd. 72. S. 223-304.

- Tejral J., 2007. Das Hunnenreich und die Identitätsfragen der barbarischen «gentes» im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie//Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur-und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit/Hrsg. J. Tejral. Brno: Archeologiský Ústav Akademie vĕd České Republiky Brno. S. 55-119.