Кочетовский вариант новотиторовской культуры: новые источники и их интерпретация

Автор: Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 275, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ современной источниковой базы по памятникам новотиторовской культуры Прикубанья первой четверти III тыс. до н. э., позволяющий по-новому взглянуть на содержание и датировку ее так называемого кочетовского варианта, основной спецификой которого являются погребения, совершенные в вытянутом положении. В частности, в работе приводятся результаты анализа их стратиграфической позиции в курганах новотиторовской культуры и сравнения погребального инвентаря из захоронений кочетовского варианта и других основных обрядовых групп. В результате делается вывод о том, что появление традиции вытянутых погребений в Прикубанье происходит на рубеже раннего и среднего или на самом раннем этапе существования новотиторовской культуры. Оно было связано не с влиянием носителей северокавказской культуры, как предполагалось ранее, а с прямой или опосредованной миграцией традиций квитянской (постмариупольской) культуры из Северного Причерноморья, ставшей одним из субстратов сложения новотиторовской культуры.

Эпоха бронзы, новотиторовская культура, кочетовский вариант, северокавказская культура, квитянская культура, погребальный обряд, стратиграфия, погребальный инвентарь, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143183329

IDR: 143183329 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.275.62-78

Текст научной статьи Кочетовский вариант новотиторовской культуры: новые источники и их интерпретация

Последние 20 лет XX в. стали важнейшей вехой в истории изучения памятников эпохи бронзы Предкавказья, определившей модель абсолютной и относительной хронологии отдельных культурных феноменов, этапов их развития и межкультурных связей. Работы С. Н. Кореневского, А. Н. Гея, А. Д. Резепкина, В. А. Трифонова, Н. И. Шишлиной, А. В. Кияшко, М. В. Андреевой, М. Г. Гаджиева и других ученых стали определяющими для историографии палеометал-ла рассматриваемого региона на долгие годы вперед.

-

1 Работа выполнена в рамках коллективной плановой темы ИА РАН № НИОКТР 122011200270-0.

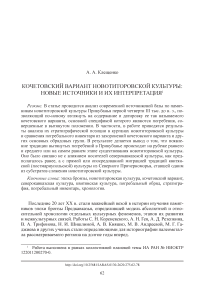

Рис. 1. Ареал памятников новотиторовской культуры на территории Прикубанья

1, 2 – общий ареал; 2 – памятники, содержавшие вытянутые на спине погребения

Одним из главных достижений этого периода является выделение и характеристика особой новотиторовской культуры (далее – НТК) конца ранней – начала средней бронзы в первую очередь в трудах А. Н. Гея ( Гей , 1991; 1993; 2000 и др.). В калиброванных датах время ее существования соответствует самому концу IV – первой четверти III тыс. до н. э., основной ареал – западная и центральная часть Прикубанской низменности (рис. 1).

Согласно концепции А. Н. Гея, основанной на данных стратиграфии и планиграфии курганных кладбищ эпохи бронзы Прикубанья, а также эволюции материальной культуры, НТК складывается на основе двух субстратов – ямного и степного майкопского (пластуновского) – и проходит в своем развитии три этапа (Гей, 2000. С. 99–106, 193–196. Рис. 36; 56). На первом из них в обряде доминирует традиция скорченных на левом боку погребений с восточной ориентировкой, с определенной долей скорченных на спине и правом боку и вытянутых погребений. Для второго и третьего же этапов характерны захоронения с ориентировкой головой в западном направлении: скорченные на правом боку, а также вытянутые, редко – левобочные и скорченные на спине погребения. Кроме того, автор концепции НТК выделил для развитого и позднего ее этапов два основных локальных варианта: понурский и кочетовский (Гей, 2000. С. 106–110. Рис. 37). В частности, для последнего характерно значительное (до 50 % в восточной части основного ареала) количество погребений, совершенных в вытянутом на спине положении с западной ориентировкой (рис. 1: 2; 3). Надо сказать, что В. А. Трифонов в своей периодизации прикубанских памятников эпохи ранней – средней бронзы отделил серию вытянутых погребений от «новотитаровской культурной группы», отнеся их к позднему этапу ямной культуры и особой предкатакомбной культурной группе (Трифонов, 1991. Рис. 11). Эта концепция была подвергнута критике со стороны А. Н. Гея (Гей, 2000. С. 21–23).

Следует отметить, что концепция А. Н. Гея, рассматривающая погребальный обряд НТК в целом как динамичное, зависящее от разных обстоятельств и форм внутренних и внешних взаимосвязей явление, в определенной степени противоречива. Как было выше отмечено, первый этап эволюции НТК характеризуется автором наличием в том числе редких вытянутых на спине погребений с восточной ориентировкой – так называемая обрядовая группа 15 ( Гей , 2000. С. 105). Далее же автор констатирует, что для ранних новотиторовских памятников вытянутый обряд «почти совершенно неизвестен», а оформление кочетовского варианта НТК приходится «на рубеж первого и второго или на начало третьего этапа» (Там же. С. 111). Наконец, в «схеме формирования и видоизменения погребального обряда» раннего – начала среднего бронзового века на территории Прикубанья А. Н. Гей окончательно помещает серию вытянутых погребений кочетовского варианта в группу памятников второго и третьего этапов НТК (Там же. С. 195. Рис. 56).

В настоящее время значительное увеличение корпуса источников, новые аналитические работы, в частности, по вопросам происхождения вытянутого погребального обряда в Предкавказье, а также изменение вектора методики исследования позволяют по-новому взглянуть на памятники кочетовского варианта НТК.

Источники и методика исследования

Основой для выделения новотиторовской культуры А. Н. Гею послужил анализ 877 погребений, открытых на территории Прикубанской низменности в результате раскопок 1970–1989 гг. Общая же источниковая база по могильникам эпохи энеолита – среднего бронзового века данного региона, согласно подсчетам автора, составила порядка 2000 погребений (Там же. С. 10–16. Табл. 1). Следует отметить, что ревизия данной источниковой базы – за счет пересмотра культурной атрибуции и исключения недостоверных комплексов – позволила несколько пересмотреть эти данные. Согласно нашим подсчетам, в этот период было исследовано 768 достоверных погребений НТК в 264 курганах. При этом совокупный корпус источников по эпохе энеолита – среднего бронзового века составил 1730 культурно дифференцируемых погребений.

Важно отметить, что до конца 1980-х гг. полевые исследования проводились в основном в западной части Прикубанья – в зонах строительства оросительных систем (рис. 2: 1 ). После же 1990 г. ареал новостроечных работ в целом сместился к востоку (рис. 2: 2 ). Эта тенденция привела к определенному выравниванию статистического дисбаланса между сериями погребальных памятников различных микрорайонов Прикубанья. Так, за период 1990–2020 гг. источни-ковая база по изучению эпох энеолита, ранней и средней бронзы увеличилась на треть и составила около 2660 погребений в 595 курганах. Из них погребения НТК составили более 40 % (1086 погребений в 370 курганах). При этом перенос акцента полевых исследований на восточные районы Прикубанья в первую

Рис. 2. Курганные могильники эпохи энеолита – бронзового века, исследованные на территории Прикубанья

1 – раскопки 1970–1989 гг.; 2 – раскопки 1990–2020 гг.

очередь существенно увеличил серию вытянутых погребений НТК (примерно на 75 %) (рис. 1: 2 ).

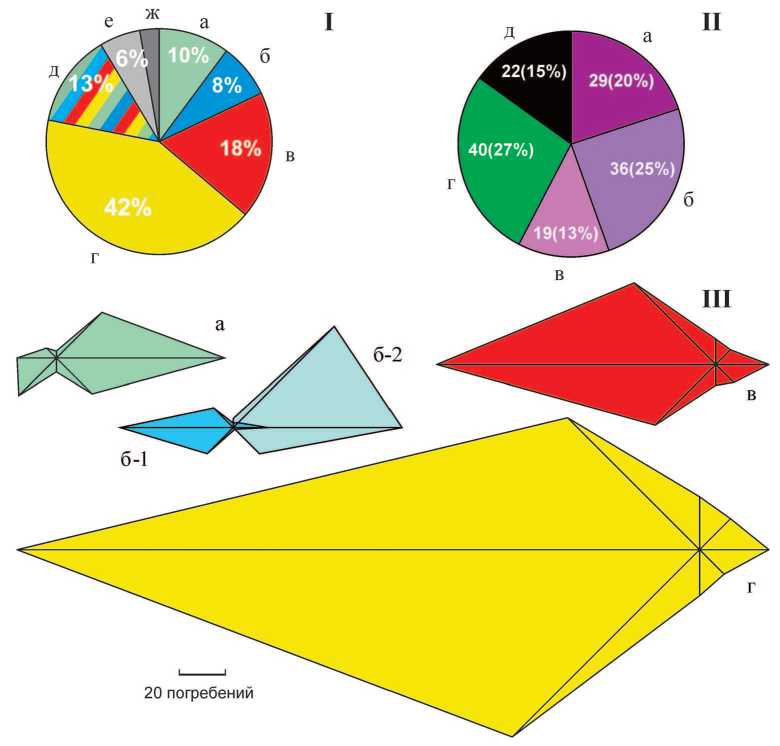

Из указанного выше общего массива погребений НТК 840 представляют собой индивидуальные (одиночные) погребения с установленным положением погребенного (рис. 4: I, а–г ), 154 погребения – коллективные (рис. 4: I, д ), 62 захоронения – с неустановленным обрядом (в основном – детские) (рис. 4: I, е ), небольшую серию представляют кремированные, расчлененные, недокопанные и разрушенные захоронения, а также кенотафы (рис. 4: I, ж ). Одиночные погребения представлены четырьмя основными обрядовыми группами (табл. 1): скор-ченно на левом боку – в основном с восточной ориентировкой (110 погребений) (рис. 4: I, а, III, а ), скорченно на спине – в основном с западной ориентировкой2 (81)

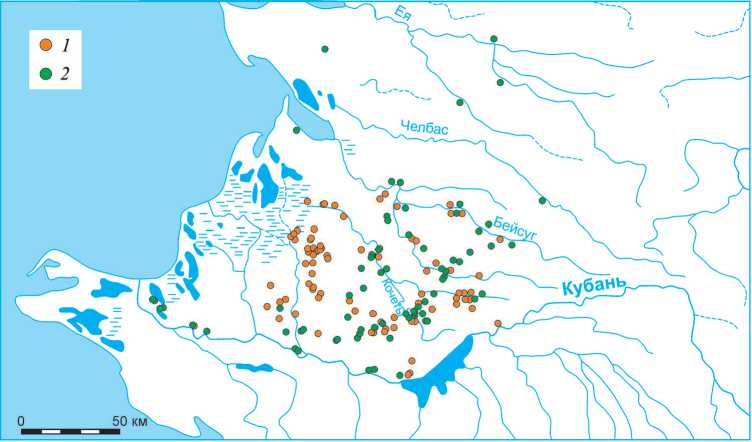

Рис. 3. Кочетовский вариант новотиторовской культуры: примеры погребений

1 – ПКОС-1979 6/9; 2 – Динской-1973 1/27; 3 – Межкирпильский I 4/25; 4 – Пластунов-ский I 2/13; 5 – Пластуновский I 1/11; 6 – Межкирпильский I 4/21

(рис. 4: I, б, III, б–1 ), вытянуто на спине – в основном с западной ориентировкой (195) (рис. 4: I, в, III, в ), скорченно на правом боку – в основном с западной ориентировкой (454) (рис. 4: I, г, III, г ).

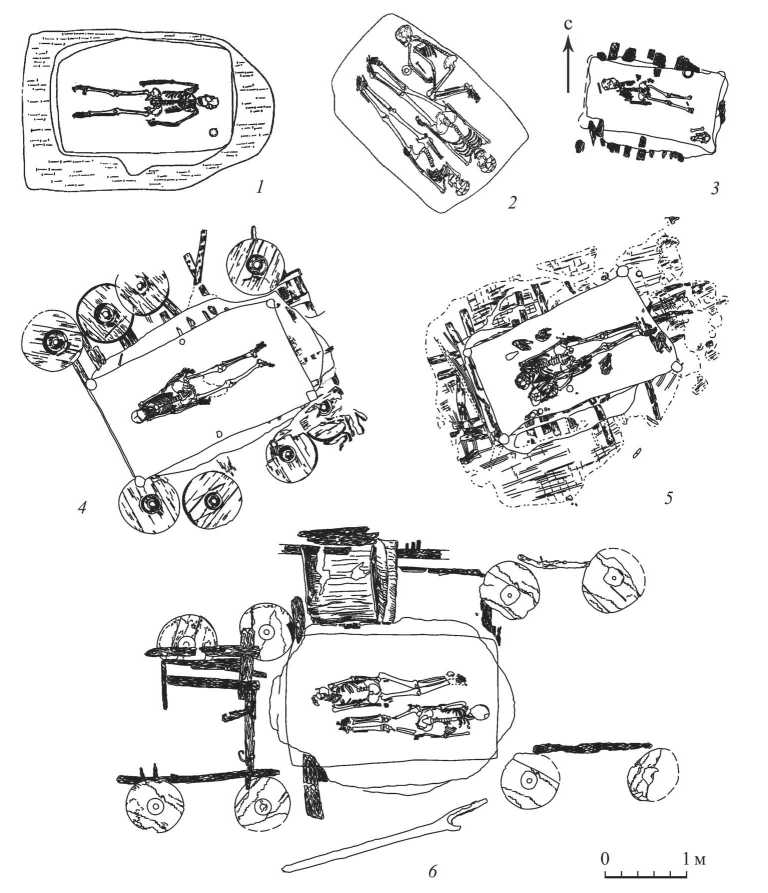

Таблица 1. Количественный состав погребений, содержащих захоронения основных обрядовых групп новотиторовской культуры

то на спине, ск пб – скорченно на правом боку, расчл – расчлененные

Анализ коллективных погребений НТК, как и любой другой скотоводческой «курганной» культуры, является отдельной сложной задачей. Однако выносить их за пределы выборки, рассматривая только индивидуальные погребения, представляется неоправданным. Исходя из задач исследования, все коллективные погребения были условно разделены на те же 4 группы – в соответствии с содержанием в них захоронений основных обрядовых групп НТК (табл. 1).

Таким образом, к группе, содержащей вытянутые погребения (кочетовского варианта) НТК, были отнесены 248 захоронений из 105 курганов.

Для определения хронологической позиции погребений кочетовского варианта НТК в рамках трехэтапного ее деления, обоснованного в работах А. Н. Гея, все курганы, содержавшие вытянутые на спине погребения, были разделены на 5 групп: курганы, содержавшие только вытянутые погребения НТК (29 насыпей: рис. 4: II, а ); курганы, в которых вытянутые погребения являлись основными при погребениях всех остальных групп (36 насыпей: рис. 4: II, б ); курганы, в которых вытянутые погребения являлись впускными при достоверно ранних погребениях НТК (в основном – скорченных на спине и левом боку) (19 насыпей: рис. 4: II, в ); курганы, где вытянутые погребения были впускными при хронологически не диагностируемых и поздних погребениях – в основном скорченных на правом боку (40 насыпей: рис. 4: II, г ); нестратифицированные курганы (22 насыпи: рис. 4: II, д ).

Рис. 4. Соотношение погребений кочетовского варианта с другими основными группами погребений новотиторовской культуры

I – соотношение групп погребений новотиторовской культуры: а – скорченные на левом боку; б – скорченные на спине; в – вытянутые на спине; г – скорченные на правом боку; д – коллективные; е – обряд не установлен; ж – прочее

II – соотношение курганов, содержавших вытянутые на спине погребения (кочетовского варианта): а – не сопровождались погребениями других групп; б – основные при погребениях остальных групп; в – впускные при предшествующих ранних погребениях других групп; г – впускные при хронологически не диагностируемых и поздних погребениях других групп; д – нестратифицированные курганы

III – распределение ориентировок в основных группах погребений новотиторовской культуры: а – скорченные на левом боку; б – скорченные на спине ( 1 – новотиторовские погребения; 2 – ямные погребения); в – вытянутые на спине; г – скорченные на правом боку

Таким образом, из 124 стратифицированных курганов 84 (или 2/3) содержали вытянутые погребения, относящиеся или потенциально относящиеся к раннему этапу НТК. В этих курганах было обнаружено 149 (или 60 %) всех известных погребений кочетовского варианта НТК.

Анализ погребального инвентаря

Помимо рассмотренных случаев курганной стратиграфии для понимания специфики и относительной хронологической позиции погребений кочетовско-го варианта НТК важен анализ их погребального инвентаря – в первую очередь в сравнении с соответствующими данными для других основных обрядовых групп.

В целом погребальный инвентарь встречается в 52 % захоронений НТК3. В частности, в рамках «кочетовской» группы он был обнаружен в 58 % погребений. В целом весь вещевой комплекс культуры можно разделить примерно на 40 категорий и подкатегорий, половина из которых встречается более чем в 10 погребениях. К последним, в частности, относятся «сферосидериты» и формованные куски охры, каменные предметы различных форм, астрагалы (в том числе со сверлинами), отдельные фрагменты керамики, относительно простые костяные и роговые изделия, кремневые предметы (в основном – отщепы). Однако анализ перечисленных категорий инвентаря выходит за рамки настоящей работы в силу своей незначительной информативности. Здесь же необходимо остановиться на более выразительных видах инвентаря, позволяющих проиллюстрировать специфику группы вытянутых погребений на фоне погребений трех других основных традиций (табл. 2).

Керамические сосуды и их части (в том числе – жаровни) встречены в 204 погребениях, из них с установленным обрядом – 164 комплекса. В целом распределение их по четырем основным группам довольно схоже и колеблется в пределах 12–17 % (табл. 2). При этом группа вытянутых погребений в этом отношении наиболее представительна, что напрямую связано с несколько большим содержанием в ней детских погребений, в свою очередь, чаще сопровождавшихся керамическими сосудами. Следует отметить, что кочетовская керамическая серия представлена практически всеми типами сосудов, выделяемых для НТК ( Гей , 2000. С. 134–149. Рис. 40–45).

Деревянные повозки и их детали в рассматриваемой выборке встречены в 126 комплексах. Из них обряд был установлен в 120 случаях. Надо отметить, что доля таких комплексов для группы вытянутых погребений в целом близка к соответствующему показателю в ранней группе скорченных на левом боку захоронений (табл. 2).

Таблица 2. Встречаемость отдельных категорий инвентаря в погребениях основных обрядовых групп новотиторовской культуры

|

Наиболее массовые категории инвентаря |

Основные обрядовые группы |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

керамические сосуды и жаровни |

11,7 % (19) |

16,8 % (16) |

17,3 % (43) |

15,4 % (83) |

|

деревянные повозки и их детали |

13,6 % (22) |

25,3 % (24) |

11,7 % (29) |

8,1 % (45) |

|

металлические височные кольца |

3,1 % (5) |

13,7 % (13) |

14,9 % (37) |

15,1 % (84) |

|

костяные бусы |

2,5 % (4) |

5,3 % (5) |

9,7 % (24) |

5,0 % (28) |

|

роговые булавки |

2,5 % (4) |

4,2 % (4) |

1,6 % (4) |

4,7 % (26) |

|

бронзовые орудия |

4,9 % (8) |

2,1 % (2) |

5,2 % (15) |

2,7 % (15) |

|

каменные терочники-куранты |

2,5 % (4) |

3,2 % (3) |

4,0 % (10) |

1,8 % (10) |

|

кремневые наконечники стрел |

1,2 % (2) |

0 |

4,0 % (10) |

0,7 % (4) |

I – скорченно на левом боку; II – скорченно на спине; III – вытянуто на спине; IV – скор-ченно на правом боку; в графах указаны абсолютное количество комплексов и их доля от погребений основной обрядовой группы (для коллективных погребений соотношение с обрядовой группой определялось по местоположению предмета в погребении)

Металлические височные подвески были обнаружены в 140 комплексах НТК. Из них только в одном не была установлена поза погребенного. В целом все группы, кроме «левобочной», обеспечены этой категорией инвентаря одинаково (14–15 % погребений) (табл. 2). Интересно, что доля комплексов с серебряными кольцами в группах II–IV также довольно стабильна – примерно 65–70 %. Однако здесь следует отметить, что только в группе вытянутых погребений были встречены находки золотых височных подвесок (2 комплекса). Причем оба они имели архаичную восточную ориентировку, а одно к тому же сопровождалось бесчерешковым ножом (рис. 5: 11 ), морфологически близким к ножам эпохи ранней бронзы (Пашковский I, курган 1, погребение 14: Федосова , 2013. С. 158. Рис. 134: 17, 18 ). Последнее погребение можно интерпретировать как переходное от майкопской к новотиторовской традиции – наряду с группой синкретических майкопско-раннесеверокавказских погребений Закубанья ( Клещенко , 2020. С. 229–230).

Следующие пять категорий погребального инвентаря имеют особое значение для темы настоящего исследования.

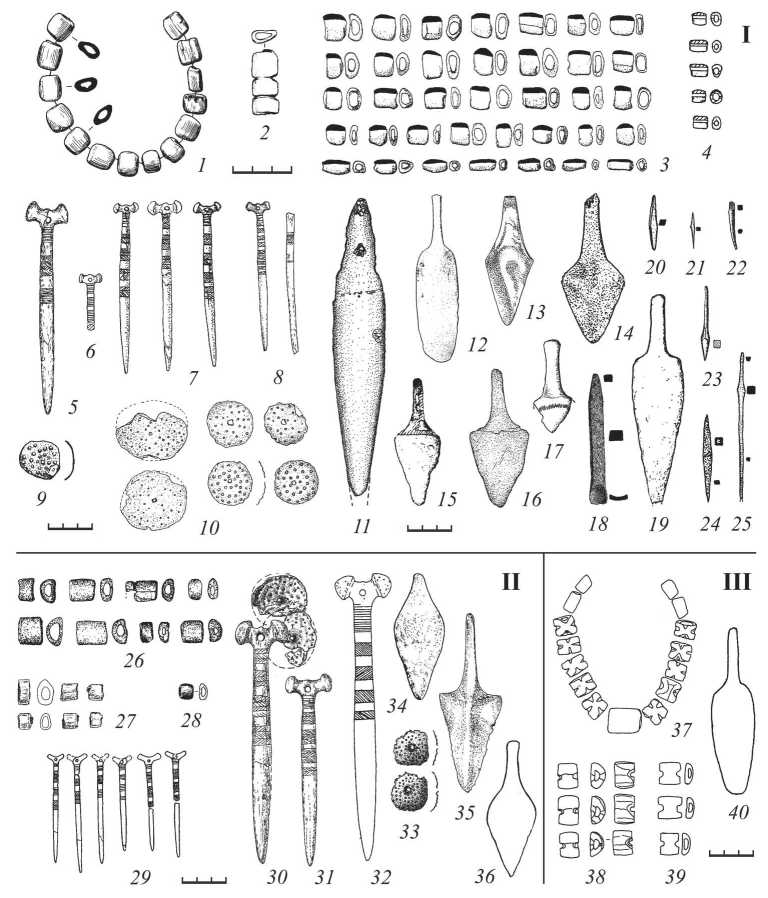

Наборы костяных бус и пронизей были встречены в 63 погребениях, из них в 61 был установлен обряд. В вытянутых погребениях НТК они встречаются в 2–4 раза чаще, чем в захоронениях других обрядовых групп (табл. 2; рис. 5: 1–4 ). При этом почти половина из этих наборов имеет в своем составе или полностью состоит из уплощенных в сечении форм бус (рис. 5: 1–3 ). Как показал анализ стратиграфии и сочетания комплектов костяных бус с другими хронологически маркерными категориями инвентаря, уплощенные бусы чаще встречаются в наиболее ранних комплексах НТК.

Рис. 5. Кочетовский вариант новотиторовской культуры (I)

и аналогии ему в ранней северокавказской (II) и квитянской (III) культурах

I – погребальный инвентарь: 1–4, 26–28, 37–39 – кость; 5–8, 29–32 – рог; 9–24, 33–36, 40 – бронза

1 – Пластуновский I 1/11; 2 – Батуринский II 3/6; 3 – Новокорсунская-1985 1/10; 4, 20 – Новокорсунская-1990 1/5; 5, 10 – Бузиновская 2/8; 6 – Кисляковский XIII 3/2; 7, 9, 13, 21 – Новокорсунская-1985 1/3; 8 – Пластуновский 54 1/18; 11, 25 – Пашковский I 1/14; 12 – Батуринский II 3/11; 14, 24 – Тимашевский 1/20; 15 – Пролетарский-1986 5/11; 16 – Верхний-1978 3/6; 17 – Днепровская I 3/1; 18, 22 – Новокорсунская-1985 2/22; 19 – Полтавская III 5/6; 23 – Раздольная 7/8; 26 – Солнечный III 1/4; 27, 30 – Родионов I 8/6; 28, 33 – Бужор 1/2; 29 – Дальний 2/11; 31 – Родионов IV 8/6; 32 – Кавказский II 9/10; 34 – Сере-гинский 1/39; 35 – Большой Петропавловский 9/9; 36 – Дальний 2/14; 37 – Вишневатое 2/2; 38 – Кондратьевка 2/1; 39 – Булаховка 1 3/9; 40 – Богдановский карьер 2/3

Особо следует отметить состав булавочных наборов из погребений НТК (всего – 41 комплекс, из них с установленным обрядом – 38). В вытянутых погребениях находки их довольно редки и ближе всего по встречаемости соотносятся с наиболее ранней группой скорченных на левом боку захоронений, уступая в 2 раза группам II и IV (табл. 2). Это может быть косвенно объяснено тем, что использование в обряде булавок изначально являлось проявлением ямной традиции (скорченных на спине погребений). При этом надо отметить, что все булавки, обнаруженные при вытянутых погребениях, – так же как и булавки, сопровождавшие скорченные на левом боку погребения, относились к наиболее раннему типу – с простым зональным орнаментом (рис. 5: 5–8 ). То же самое можно сказать и о формах и орнаментации бронзовых кованных пуансонных блях (рис. 5: 9, 10 ). Интересна находка поздней формы булавки с геометрическим орнаментом в коллективном погребении 27 Динского кургана (раскопки 1973 г.): здесь два вытянутых погребенных сопровождались скорченным на правом боку, при этом булавка относилась именно к последнему ( Гей , 2000. Рис. 2: 5 ; 50: 16 ).

Бронзовые орудия обнаружены в 42 комплексах НТК, из них обряд был прослежен в 40 случаях. В вытянутых погребениях они встречаются в 2 раза чаще, чем в группах скорченных на спине и на правом боку. Интересно, что по этому показателю «кочетовская» группа опять совпадает с самой ранней группой лево-бочных захоронений (табл. 2; рис. 5: 11–25 ). При этом часть орудийного набора из погребений кочетовского варианта НТК сама по себе имеет весьма архаичный в рамках древностей НТК облик. Здесь присутствуют ранние формы ножей: упоминавшийся выше бесчерешковый (майкопского облика) (рис. 5: 11 ) и с овальной формой лезвия (тяготеющий к раннеямной традиции) (рис. 5: 12 ), а также короткожелобчатое долото (рис. 5: 18 ), имеющее многочисленные аналогии в памятниках предшествующего раннебронзового горизонта ( Кореневский , 2011. Рис. 71). Наиболее представительна в вытянутых погребениях серия ножей с коротким подчеркнуто ромбическим и треугольным абрисом лезвия (рис. 5: 13 – 17 ). А. Н. Гей отнес их к позднему этапу эволюции НТК ( Гей , 2000. Рис. 46). Однако, как показал анализ серии таких ножей из северокавказских памятников Закуба-нья, они имеют более раннее происхождение ( Клещенко , 2011. С. 97. Рис. 2: II ) и синхронны рубежу 1 и 2 этапов НТК или более раннему времени. Формы бронзовых шильев из вытянутых погребений НТК (рис. 5: 20–24 ) в основном сопоставимы с сериями таких изделий в других основных обрядовых группах.

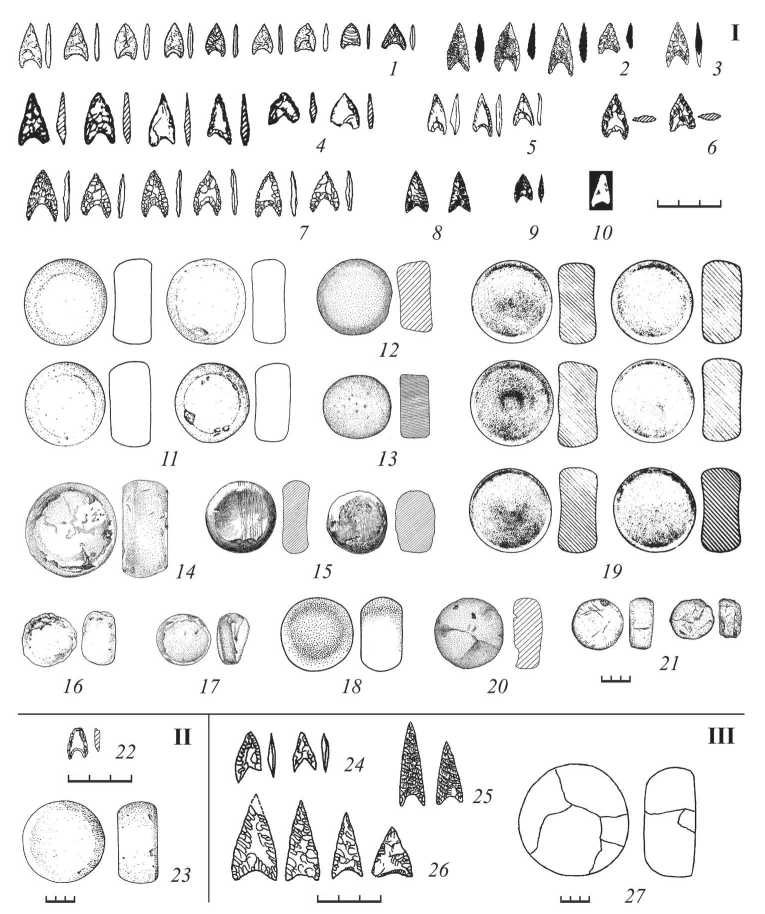

Кремневые выемчатые треугольные наконечники стрел встречены в 16 но-вотиторовских погребениях. При этом в кочетовских захоронениях они встречаются в 4 раза чаще, чем в погребениях скорченных на боку групп, а в группе II таких находок вовсе нет (табл. 2; рис. 6: 1–10 ). Интересно, что одно из четырех скорченных на правом боку погребений с наконечниками являлось коллективным и сопровождалось вытянутым скелетом. Здесь важно отметить, что большинство вытянутых погребений с кремневыми наконечниками по стратиграфии относятся к наиболее ранним в рамках НТК – как и два погребения с такими же наконечниками из ранней группы левобочных захоронений, в одном из которых, правда, стрела была обнаружена в груди погребенного, т. е. по факту не являлась частью погребального инвентаря. Здесь имеет смысл привести еще один пример: в одном из захоронений пластуновской культуры, относящемся, согласно имеющейся

Рис. 6. Кочетовский вариант новотиторовской культуры (I) и аналогии ему в ранней северокавказской (II) и квитянской (III) культурах

I – погребальный инвентарь: 1–10, 22, 24–26 – кремень; 11–19, 23 – камень; 20, 21 – глина; 27 – охра

-

1, 11 – Полтавская III 5/6; 2 – Бураковский 2/3; 3 – Межкирпильский I 4/21; 4 – Пролетар-ский-1986 5/11; 5 – Анапская I 2/5; 6 – Белевцы I 3/12; 7 – Тимашевский 1/20; 8, 19 – Батуринский II 3/11; 9 – Батуринский I 2/14; 10 – Раздольная 6-5; 12, 20 – Пластуновская 52 2/9; 13 – Первомайская 1/7; 14 – Новокорсунская-1985 2/11; 15 – Пластуновский I 1/11; 16 – Батуринский II 3/6; 17 – Новокорсунская-1985 2/15; 18 – Анапская I 1/2; 21 – Украинский I 1/4; 22 – Ильский 29 5/1; 23 – Кавказский II 9/8; 24 – Шахтерск 2/9; 25 – Ковалевка 5/2; 26 – Верб-ки V 1/7; 27 – Новый Мир I 2/10

радиоуглеродной дате, к XXXIV–XXXII вв. до н. э. (Бейсужек XXXV, курган 3, погребение 21), такой наконечник оказался вросшим в бедренную кость погребенного ( Клещенко , 2018. С. 139. Рис. 4).

К еще одной категории изделий, подчеркивающих специфику вытянутых погребений НТК, относятся каменные терочники-куранты (встречены в 31 комплексе). В группе III они встречаются на треть чаще, чем в погребениях наиболее архаичных групп I и II, и в 2 раза чаще, чем в скорченных на правом боку захоронениях (табл. 2; рис. 6: 11–19 ). Интересна при этом совместная находка терочника-куранта и глиняной лепешки такой же формы в одном комплексе (рис. 6: 12, 20 ), а также совместная находка двух глиняных лепешек, имитирующих терочники-куранты (рис. 6: 21 ).

Таким образом, рассмотрение отдельных категорий инвентаря из погребений кочетовского варианта НТК позволяет сделать два основных вывода.

Во-первых, наряду с общими чертами материальной культуры, планировкой совместных подкурганных кладбищ и другими деталями обрядности, объединяющими различные группы погребений в такой яркий феномен, как НТК, коче-товский ее вариант имеет свою специфику – не только в обрядовых традициях, но и в вещевом комплексе.

Во-вторых, проведенное исследование вполне определенно указывает на весьма архаичный облик части инвентарного набора «кочетовских» погребений в рамках общей динамики развития новотиторовских древностей. В частности, речь идет о таких категориях вещей, как костяные уплощенные бусы, роговые молоточковидные булавки, большая часть бронзовых орудий, кремневые наконечники стрел. Это подтверждает сделанный выше на основании анализа стратиграфических данных вывод о раннем характере появления вытянутого обряда в среде носителей НТК: как минимум на рубеже 1 и 2 этапов или даже ранее – с самого начала формирования новотиторовских традиций в Прикубанье.

Сопоставительные материалы

При выделении вытянутых погребений НТК в особый локальный кочетов-ский вариант А. Н. Гей отметил, с одной стороны, их генетическую связь с «мариупольской общностью позднего неолита – раннего энеолита и ее погребальной обрядностью», а с другой – предположил, что появление вытянутого обряда в НТК явилось следствием смешения населения Прикубанья со «степной группой» носителей северокавказской культуры (имеется в виду территория Ставропольской возвышенности) ( Гей , 2000. С. 109–110).

Полученные в последнее время археологические источники, а также, в значительной степени, новые аналитические исследования позволяют взглянуть на эту проблему несколько под другим углом.

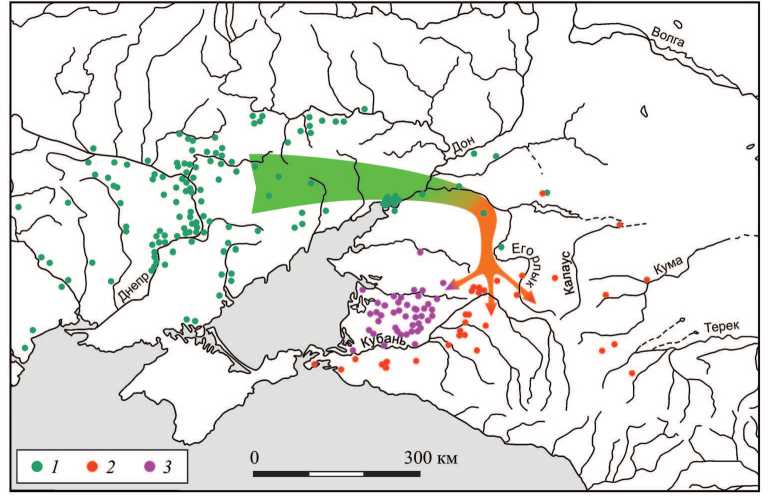

Во-первых, современная источниковая база дает возможность вполне обоснованно утверждать, что появление вытянутого погребального обряда в Предкавказье приходится на самое начало III тыс. до н. э. и связано напрямую (миграционная модель) или опосредованно (инфильтрация традиций через синхронные культурные группы – ямную или степную майкопскую/пластуновскую) с носителями вытянутого обряда погребений квитянской (постмариупольской)

Рис. 7. Карта предположительной миграции носителей вытянутого обряда погребений на рубеже IV и III тыс. до н. э.

1 – памятники квитянской (постмариупольской) культуры; 2 – памятники ранней северокавказской культуры; 3 – памятники кочетовского варианта новотиторовской культуры культуры Северного Причерноморья (Клещенко, 2020. С. 237–239) (рис. 7)4. На это указывают не только внезапное появление и стремительное распространение в степном Предкавказье обряда вытянутого положения погребенных в ямах сразу после исчезновения майкопской погребальной традиции, а судя по небольшой серии синкретических (майкопско-северокавказских) комплексов – непосредственно в самом конце существования последней, но и ряд категорий погребального инвентаря, напрямую связывающих материальную культуру квитянских племен второй половины IV тыс. до н. э. и носителей вытянутого обряда начала III тыс. до н. э. в Предкавказье (как кочетовского варианта НТК, так и раннего этапа северокавказской культуры): уплощенные костяные бусы (рис. 5: 1–3, 26–28, 37–39), кремневые выемчатые треугольные наконечники стрел (рис. 6: 1–10, 22, 24–26), каменные терочники-куранты и их глиняные подражания (рис. 6: 11–21) (прототип – квитянские формованные охряные лепешки той же формы: рис. 6: 27), редкая форма бронзовых ножей (рис. 5: 12, 40) и некоторые другие.

Во-вторых, та же источниковая база позволяет выделить из общей серии погребений северокавказской культуры (а это не менее 2300 комплексов) лишь порядка 60 вытянутых захоронений, достоверно относящихся к раннему ее этапу и имеющих, в частности, в погребальном наборе категории и формы вещей, схожие с инвентарем захоронений кочетовского варианта НТК (ср.: рис. 5: 1–3, 5–10, 13 – 17 и 26–36 ; рис. 6: 1 – 18 и 22, 23 ). Наличие такой относительно небольшой серии раннесеверокавказских вытянутых захоронений в первую очередь связано с невозможностью их достоверной идентификации в силу значительного числа безынвентарных комплексов. Однако даже в этих обстоятельствах следует признать, что очевидная диспропорция раннесеверокавказской и синхронной ей кочетовской серий НТК (пока этот показатель соответствует 1:4) дает повод усомниться в возможности влияния столь малочисленной группы раннесеверокавказского населения на формирование одной из основных погребальных традиций в среде носителей НТК – как это было указано в работе А. Н. Гея. Впрочем, этот вывод имеет значение только в том случае, если мы признаем за информацией, получаемой из подкурганных кладбищ III тыс. до н. э., наличие более или менее объективных демографических данных.

Выводы

Проведенный анализ памятников кочетовского варианта новотиторовской культуры позволил прийти к следующим выводам:

-

1. Данные стратиграфии, статистического анализа и рассмотрение отдельных категорий погребального инвентаря однозначно свидетельствуют о том, что формирование особой традиции вытянутых погребений в среде носителей НТК происходит на рубеже раннего и среднего или даже на самом раннем этапе существования культуры, т. е. не позже самого начала III тыс. до н. э.

-

2. Процесс этот был связан не с влиянием северокавказской культуры, как предполагалось ранее, а с прямой или опосредованной миграцией традиций квитянской (постмариупольской) культуры из Северного Причерноморья на рубеже IV и III тыс. до н. э., ставшей еще одним – наряду с ямным и степным майкопским (пластуновским) – субстратом сложения такого яркого и многокомпонентного феномена, как новотиторовская культура.

Список литературы Кочетовский вариант новотиторовской культуры: новые источники и их интерпретация

- Гей А. Н., 1991. Новотиторовская культура (предварительная характеристика) // СА. № 1. С. 54-72. Гей А. Н., 1993. Проблема социальной дифференциации и эволюции общества степных скотоводов эпохи бронзы (на примере новотиторовской и катакомбной культур Степного Прикубанья) // Социальная дифференциация общества / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М.: Наука. С. 42-77.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с. EDN: SCFYPP

- Клещенко А. А., 2011. Бронзовые ножи и шилья раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья // КСИА. Вып. 225. С. 88-99. EDN: PUQVED

- Клещенко А. А., 2018. Могильник Бейсужек XXXV (Краснодарский край, Кореновский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 138143. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.). EDN: FUKKPC

- Клещенко А. А., 2020. Миграционная гипотеза происхождения северокавказской культуры // SP № 2. С. 227-242. EDN: IMHHLI

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья: типология, историко-культурный аспект. М.: Таус. 336 с. EDN: QPVJWV

- Трифонов В. А., 1991. Степное Прикубанье в эпоху энеолита - средней бронзы (периодизация) // Древние культуры Прикубанья: по материалам археологических работ в зонах мелиорации Краснодарского края / Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 92-163.

- Файферт А. В., 2014. Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (свод археологических источников). Ростов-на-Дону: электронное издание. 499 с.

- Федосова Ю. Н., 2013. Отчет о проведении охранно-спасательных археологических работ на участке территории объекта археологического наследия регионального значения - курганного могильника "Пашковский 1" (курган 1) на территории г. Краснодара в 2013 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 41571.

- Rassamakin Ju. Ja, 2004. Die nordpontishche Steppe in der Kupferzeit. Teil 1 und 2. Mainz: Verlag Philipp von Zabern. 233 und 553 S.