Кочевники огузо-печенежского времени Волго-Донского региона по данным антропологии

Автор: Балабанова М.А.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Кочевники волго-донского региона

Статья в выпуске: 4 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье приводятся результаты антропологического исследования кочевников огузо-печенежского времени Волго-Донского региона, которые известны по письменным и археологическим источникам. Материал и методы. Для проведения анализа были привлечены как уже опубликованные материалы, так и новые, изученные автором. Краниологическая серия насчитывает данные по 55 черепам - 38 мужским и 17 женским. Новый материал представлен черепами, полученными из раскопок могильников Волгоградской области, общей численностью 23 черепа. Антропологический состав, внутригрупповые и межгрупповые связи определялись методами простой и многомерной статистики. Анализ и обсуждение. Среднеарифметические значения мужской и женской краниологических серий продемонстрировали смешанный в расовом отношении европеоидно-монголоидный комплекс, компоненты которого определяются у мужчин по II, а у женщин и по I, и по II главным компонентам. Кроме того, в мужской серии I главная компонента выполняет функцию размера и разграничивает черепа с массивным и грацильным строением мозгового и лицевого отделов. Проведенный множественный дискриминантный анализ с целью выявления этногенетических связей показал наибольшее сходство серии кочевников огузо-печенежского времени как со своими предшественниками, населением хазарского времени, так и с группами половецких и золотоордынских кочевников. Тюркское происхождение исследуемой группы демонстрируют связи с синхронным населением Южной Сибири и Казахстана.

Антропологический состав, предмонгольский период, печенеги, огузы, краниология, нижнее поволжье, внутригрупповой анализ, этнические связи

Короткий адрес: https://sciup.org/149146338

IDR: 149146338 | УДК: 902:572(470.4) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.4.2

Текст научной статьи Кочевники огузо-печенежского времени Волго-Донского региона по данным антропологии

Ж® W

DOI:

Цитирование. Балабанова М. А. Кочевники огузо-печенежского времени Волго-Донского региона по данным антропологии // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регио-новедение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 20–42. – DOI: jvolsu4.2024.4.2

Введение. Огузо-печенежские этносоциальные образования кочевников предмон-гольской эпохи Волго-Донского региона известны по арабским, персидским, византийским и древнерусским источникам. В контексте данного исследования интересна информация, которая свидетельствует об их физическом типе и этническом составе. Известно, что до начала IX в. печенеги и огузы обитали между Нижней Волгой и Аральским морем, первоначально это были два самостоятельных народа. В IX в. источники их называют тюркскими народами, населяющими территорию Средней Азии (данные Ибн-Хордадбех и аль-Йакуби). В X в. в результате противостояния между огузами и печенегами последние были вытеснены на запад, в Волго-Уральские степи. Ибн-Даста [13, с. 15] размещает их на расстоянии 10 дней пути от земель хазар. Византийский император Константин Багрянородный [19, с. 37] в X в. наблюдает их уже вблизи своих границ и отмечает, что первоначальное расселение печенегов было у Волги. Кроме того, этот источник сообщает, что после завоевания печенгов огузами часть их была вынуждена переселиться в западные территории, а другая часть была включена в огузский племенной союз. В их родоплеменной состав входило восемь племен, в которых насчитывалось около 40 родов. Константину Багрянородному известна и этнонимия печенегов.

Наиболее подробная информация об огузах, в том числе об их этническом составе, содержится у неизвестного автора «Худуд аль-Алама» [23, с. 209, 210] (IX–X вв.), который подразделяет тюркские племена на две группы: юго-восточную и северо-западную. Среди первых он перечисляет уйгуров, киргизов, карлуков и др., а среди вторых – кимеков, огузов, печенегов, кипчаков. В источниках X– XI вв. [23, с. 166, 167] и золотоордынского времени [23, с. 493–502] также есть информация о полиэтничности огузов. Их этнонимика приводится в работе XI в. Махмуда аль-Кашгари [24, c. 68–70].

Данные о территории расселения огузов в Восточно-европейских степях имеются в работе арабского географа Истахри [23, с. 167]. Он их локализует между хазарами и кимаками, страной карлуков и волжских булгар.

Сведений о физическом облике этих кочевников хотя и немного, но они дают представление о том, что он носит смешанный монголоидно-европеоидный характер. Так, Абу-Дулаф в своей «Книге о чудесах стран» [1] (X в.) печенегов описывает как европеоидов: «Это люди длиннобородые, усатые, производящие набеги друг на друга...». Ибн Фадлан, путешествуя по Волге, также отмечает, что «...печенеги – темные брюнеты, с бритыми бородами...» [14, с. 26].

О наличии монголоидного компонента у огузов пишет арабский автор Х в. ал-Масуди [23, с. 166]. Он указывает, что их состав был неоднородный, а та часть, которая живет на Сыр-Дарье, обладала монголоидными чертами. Эта информация относится к группе средних огузов, которые «отличаются от других турок своей доблестью, раскосыми глазами и маленьким ростом».

Видимо, те печенеги и огузы, которые были носителями монголоидных типов, проживая на территории Хорезма и на юге восточно-европейских степей среди народов европеоидного облика, участвовали в ассимиляционных процессах, что сказалось на их составе. Очевидно, именно об этом пишет Рашид ад-Дин [23, c. 498, 499]: «...из-за климата их черты постепенно изменились на черты таджиков. Поскольку они не были таджиками, таджикские народы называли их туркман, то есть похожий на тюрка».

Таким образом, анализ письменных источников свидетельствует о неоднородности в расовом и этническом составе как печенегов, так и огузов. У печенегов, видимо, преобладали европеоидные черты, а у огузов облик был смешанным монголоидно-европеоидным. Очевидно, основной антропологический европеоидный тип был типом среднеазиатского междуречья, носителем которого сейчас является ряд среднеазиатских народов: таджики, узбеки, уйгуры и др. После появления в Средней Азии печенеги и огузы вступали в брачные контакты с местными народами, что привело к изменению их облика и сильному «размыванию» монголоидных черт. Данная ситуация наблюдалась и в степях Восточной Европы. О контактах печенегов и огузов с соседями, населением Хазарского Каганата, Волжской Булгарии и Киевской Русью и др., также сообщают письменные источники [19, с. 39, 41, 43; 23, с. 144, 166, 186, 216]. Несмотря на то, что между огузами и печенегами время от времени возникало противостояние, оба народа были родственными, а по языку тюрко-язычными. В свою очередь, печенеги являлись одним из 24 огузс-ких племен [23, с. 495; 24, с. 69].

О территории, подвластной огузо-пече-нежским племенным союзам, кроме информации, которую можно почерпнуть из пись- менных источников, свидетельствуют могильники, раскопки которых позволяют определить особенности их погребального обряда, материальной культуры, половозрастной структуры погребенных и антропологического состава. Погребальный обряд печенегов и огузов, благодаря работам С.А. Плетневой, Г.А. Федорова-Давыдова и др., хорошо изучен. Обычно для них характерны индивидуальные захоронения, с ориентировкой головы на запад, иногда в деревянном гробу. Основной же характеристикой погребального обряда было захоронение чучела коня, расположенное вблизи умершего [9; 20; 21; 25; 26; 30].

Ученые не раз пытались выделить погребения огузов и печенегов. Так, вслед за В.А. Кригером [20] Г.Н. Гарустович с В.Н. Ивановым [9, с. 94, 95] дают отличительные признаки захоронений огузов и печенегов: основными из них являются положение чучела лошади по отношению к умершему человеку и наличие отдельных предметов материальной культуры.

Что касается хронологии огузо-печенеж-ских погребений, то большая часть специалистов согласна с разработками Г.А. Федоров-Давыдова [30, с. 134–161], который разделил все кочевнические захоронения Восточно-европейских степей IX–XIV вв. на следующие хронологические группы:

-

1) конец IX – XI в. (господство печенегов и краткий период торческого нашествия);

-

2) последняя четверть XI – XII в. (начальный период господства половцев);

-

3) конец XII – начало XIII в. (предмон-гольский период половцев);

-

4) вторая половина XIII – XIV в. (золотоордынский период половцев).

Таким образом, существование огузо-печенежских памятников укладывается в первую группу. Тем не менее, если судить по более полно изданным материалам с типологическими таблицами Урало-Волго-Донского региона IX в., не определяется в позднекочевнических захоронениях [9, с. 132–160; 21, с. 58], а история огузов и печенегов выпадает на диапазон X–XI веков.

Морфологический тип кочевников огузо-печенежского времени Волго-Донского региона слабо изучен. Полноценное исследование проводилось лишь по кочевническому могиль- нику вблизи Саркела-Белой Вежи, который С.А. Плетнева [26, с. 258] датирует IX–XI вв., а изучила краниологическую серию Л.Г. Ву-ич [8]. Пересмотрев датировки погребений из этого могильника с учетом новых разработок, Е.В. Круглов [21, с. 75] весь материал датирует в рамках X–XI веков. Серия из так называемых малых курганов, раскопанных в 1934–1936 гг., опубликовал В.В. Гинзбург [10]. Более полные измерения этого материала приведены в статье Л.Г. Вуич [8].

Средний краниологический тип мужской части населения погребенного в малых курганах В.В. Гинзбург [10, с. 317–330] характеризует как брахикранный с высокой, широкой и среднедлинной мозговой коробкой, лицевой скелет крупных размеров, широкий и высокий, с ортогнатной вертикальной профилировкой. Нос узкий, резко выступающий, а орбиты высокие. По физическому типу большинство мужчин, по мнению автора, имели крепкое телосложение и были невысокого роста, около 165 см.

На основе типологического анализа автором была выявлена внутригрупповая неоднородность на уровне двух больших рас: монголоидной и европеоидной. При этом по длине тела костяки с монголоидным комплексом оказались ниже, чем костяки с европеоидным, – около 163 см.

Серия из кочевнического могильника близ Саркела-Белой Вежи, изученная Л.Г. Ву-ич [8, с. 422–425], насчитывала 15 черепов: 13 мужских и 2 женских. Мужские черепа характеризуются широкой среднедлинной и средневысокой мозговой капсулой; по черепному указателю брахикранные. Лицевой скелет высокий и широкий, с ослабленной горизонтальной и ортогнатной вертикальной профилировками. Отдельные части лица – орбиты и нос – мезоморфного строения. Типологический анализ позволил автору констатировать смешанный характер внутригрупповой структуры, которая сочетает монголоидные и европеоидные типы. Преобладают черепа с европеоидными чертами с расовым типом среднеазиатского междуречья. Различия, существующие на черепах с монголоидным комплексом, позволили автору выделить варианты: южно-сибирский и центрально-азиатский. Кроме того, Л.Г. Вуич отмечает сходство ко- чевнической серии с серией из малых курганов, изученной В.В. Гинзбургом.

Отдельные черепа этого времени были опубликованы В.В. Гинзбургом [11] при изучении серии из могильника Калиновка и Б.В. Фирштнейн [31; 32] при публикации материалов из насыпи 19/1 Саркела-Белой Вежи и могильников Верхнепогромное и Никольское. Все черепа демонстрируют сходство морфологического типа с материалами Саркела-Белой Вежи.

Описание археологических и антропологических характеристик материалов из погребений 2 и 3 кургана 1 могильника Колобовка III дается в совместной статье [22]. Особенности погребального обряда и элементов материальной культуры позволяют датировать оба комплекса первой половиной XI в. и атрибутировать их как огузские [22, с. 247]. Что касается антропологического типа двух черепов из этих погребений, то для них характерен брахикранный европеоидный расовый комплекс со слабой монголоидной примесью, которой отличается женский череп из погребения 2 [22, с. 247–249].

Половозрастной состав погребенных был определен по материалам кочевнического могильника близ Саркела-Бело й Вежи [5, с. 16–18]. Результаты его позволяют говорить о сходстве с позднесарматскими и хазарскими традициями размещения погребенных под курганами, которая сводится к очень низкой доле детей (6,5 %) и нарушению половой структуры; женщин в 4 раза меньше, чем мужчин. Представленная в могильнике половозрастная структура объяснялась С.А. Плетневой [25, с. 238] тем, что там были погребены воины. Высокий травматизм военного характера был отмечен и при изучении патологического состояния материалов из могильников близ Саркела-Белой Вежи [29, с. 451].

Таким образом, результаты всех проведенных антропологических исследований кочевого населения огузо-печенежского времени демонстрируют смешанный монголоидноевропеоидный расовый тип. Как показывают исследования, монголоидов не много, а смешанный расовый тип предполагает наличие различных монголоидно-европеоидных вариантов. Они были выявлены во внутригрупповой структуре типологическим и статистическим методами и описаны древними автора- ми, которые оставили сведения об облике печенегов и огузов.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что и сведения письменных источников, и размещение в южнорусских степях археологических памятников свидетельствуют о том, что печенегов из Поволжья вытеснили гузы, или огузы, где-то в конце IX в., перемещая их на запад до Северного Причерноморья. Как и печенеги, огузы были тюркоязычными, преимущественно кочевыми племенами, которые в конце IX в. заняли территорию печенегов между Уралом и Волгой. Видимо, оставшиеся на Нижней Волге печенеги были ассимилированы и включены в огузский союз к XI–XII векам. Перемещение огузов и печенегов в западном направлении предполагал контакт как с оседлым населением, так и с кочевыми группами, что, видимо, отразилось на их морфологическом облике и привело «размыванию» монголоидного компонента.

В связи с отсутствием за последние шесть десятилетий краниологических исследований данной группы кочевников, а также с накоплением нового костного и сравнительного материала, назрела проблема пересмотра их антропологического состава и этногенетических связей.

Материал и методы исследования. Источником исследования послужил весь имеющийся на настоящий момент краниологический материал общей численностью 55 черепов. Серия включала измерения по 25 черепам из опубликованного кочевнического могильника и насыпи 19 Саркела-Белой Вежи [8; 10; 31], по 4 черепам из Калиновского могильника [11], по 3 черепам из могильников Верхнепогромное и Новоникольское, раскопанных В.П. Шиловым и опубликованных Б.В. Фир-штейн [32]. Новый материал представлен измерениями по 23 черепам, полученным из погребений различных могильников с территории Волгоградской области (могильники: Ки-ляковка; Колобовка III и IV; Старица; Рубежный; Новый Рогачик; Вертячий и др.).

Весь материал на основе изучения погребального обряда и элементов материальной культуры был включен в группу кочевников огузо-печенежского времени, хронологические рамки которого укладываются в диапазон X – начало XI века. Определение дат было осуществлено волгоградским археологом Е.В. Кругловым. Большая часть материала им была исследована в отдельной работе [21, с. 70–75].

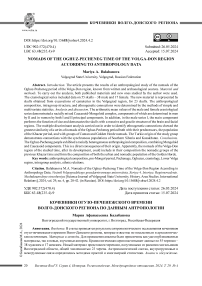

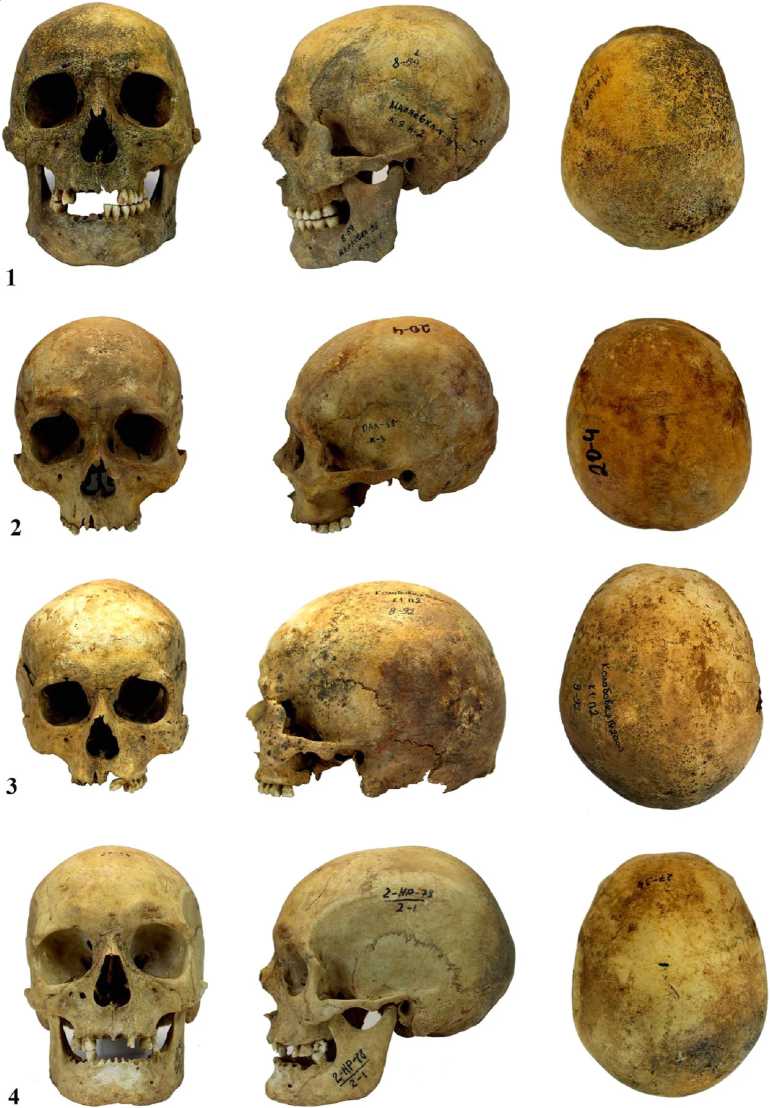

Методика краниологического анализа стандартная, общепринятая в отечественной антропологии. Предварительная работа с материалом предполагала реставрационный этап, половозрастную диагностику и измерительную программу [2; 28]. В дальнейшем серия изучалась методами простой и многомерной статистики [12], что предполагало описание общего типа, внутригрупповой и межгрупповой анализ. Средние арифметические значения краниологических признаков приведены в таблице 1, а особенности морфологии – на рисунках 1 и 2. Различная численность в мужской и женской серии по отдельным признакам связана с тем, что в старых публикациях приведена более короткая измерительная программа признаков.

Анализ и обсуждение. Мужская серия кочевников огузо-печенежского времени насчитывает 38 черепов и характеризуется среднедлинной, средневысокой и широкой мозговой коробкой, с рубрикацией указателей в пределах брахикранных, ортокранных и тапейнокранных значений (табл. 1). Вертикальная норма у половины мужских черепов сфеноидная. Основание черепа широкое и средней длины. Лобная кость среднеширокая в наименьшей своей части, слегка уплощенная по значению угла поперечного изгиба и наклонная по углу профиля лба назион-метопион. Затылочно-теменной индекс находится в пределах параметров, характеризующих монголоидные популяции [7, с. 78–81].

Лицевой скелет широкий по всем трем широтным размерам (45; 43; 46 размеры) и высокий. Его горизонтальная профилировка на обоих уровнях ослабленная, а вертикальная – ортогнатная. Нос высокий и среднеширокий по абсолютной ширине, но узкий по указателю (лепторинный). В серии преобладают антропин-ные формы нижнего края грушевидного отверстия (52,6 % – антропинная форма; 36,8 % – предносовые ямки; 10,6 % – инфантильная форма). Передненосовая ость развита средне. Орбита мезоморфная по абсолютной ширине и высоте и мезоконхная по указателю. Переносье среднеширокое и средневысокое, а носовые кости среднеширокие и высокие со средним углом выступания.

Женская группа численностью 17 черепов по средним значениям имеет короткую, широкую и низкую (от базион-брегма, 17 размер) мозговую коробку (табл. 1). Тем не менее значение ушной высоты (20 размер) попадает в большие категории. Пропорции тотальных размеров укладываются в брахикранную, ортокранную и та-пейнокранную формы. Основание черепа короткое и широкое, а лоб прямой, средней ширины и ослабленной профилировки в месте перегиба (угол поперечного изгиба лба (УПИЛ)).

Лицевой скелет широкий по скуловой ширине и средней ширины в верхней и средней частях. Его высота большая, горизонтальная профилировка по обоим углам средняя. В вертикальной плоскости лицо слабо выступает (ор-тогнатный). Нос среднеширокий и высокий, по указателю мезоринный. Как и в мужской серии, преобладают антропинные формы нижнего края грушевидного отверстия (75 %). Передненосовая ость слабо выступающая. Орбита средних размеров и по высоте, и по ширине, мезоконхная по указателю. Переносье и носовые кости среднеширокие и высокие, со средним углом выступания носа.

Индивидуальные значения как мужской, так и женской серии позволяют говорить о широком размахе вариаций почти по всем признакам (табл. 1). При этом в серии визуально определяются черепа, у которых преобладают или монголоидные черты, или европеоидные, но большая часть черепов смешанного характера, что нашло отражение в характеристике усредненного морфологического типа обеих разнополых серий. Смешанный в расовом отношение тип характерен для всех кочевых средневековых групп исследуемой территории начиная раннетюркским временем (конец V – VII в.) и кончая золотоордынским.

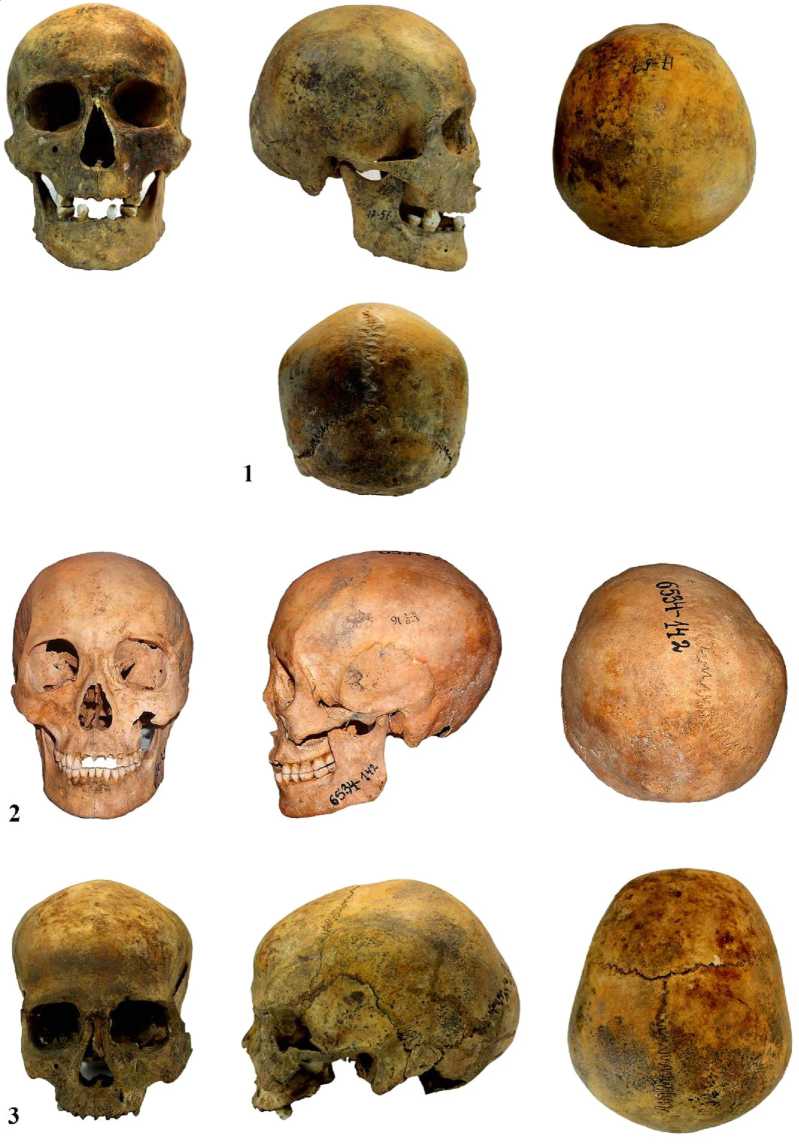

Для более детального определения внутригрупповой структуры средневековых кочевников X–XI вв. проводился анализ главных компонент (далее – ГК), для которого использовался следующий набор из 17 признаков: 8:1; М2; 20; 9; 11; 45; 48; 54; 55; 51; 52; SS:SC; 77;

Анализ нагрузок на главные компоненты демонстрирует наибольший вклад во внутригруп- повую изменчивость I ГК, которая составила более 20 % в обеих разнополых группах (в мужской – 21,8 %; в женской – 25,7 %). На полюсах своей изменчивости в мужской серии эта компонента разграничивает черепа с противоположным набором. Первый представлен морфоти-пом с большим значением трансверсального сечения и широким основанием мозговой коробки (М2; 11) в сочетании с крупным лицом и отдельных его частей (45; 48; 55; 51), на котором нос умеренно выступающий (75-1). Второй – тип, сочетающий небольшие значения трансверсального сечения, узкое основание и грацильное строение лица с резко выступающим носом.

Таким образом, у мужчин I ГК выделяет различные европеоидные варианты. Массивный тип, характеризующийся крупными чертами лицевого скелета, представлен на черепах из: погребения 2 кургана 9 могильника МаляевкаV (рис. 1, 1 ; М2 – 275; 11 – 146; 45 – 157; 48 – 80; 55 – 60; 51 – 46); погребения 1 кургана 3 могильника Рахинка (рис. 1, 2 ; М2– 254,4; 11 –137; 45 – 144; 48 – 80; 55 – 58; 51 – 47,5); погребения 15 насыпи 19/1 могильника Саркела Белой Вежи (М2 – 278; 11 – 143; 45 – 145; 48 – 72; 55 – 56; 51 – 46) и др. [31, с. 326–328]. Альтернативный набор признаков встречается на черепах из погребений кочевнического могильника Саркела-Белой Вежи (погребение 2, кургана 10: М2 – 235,2; 11 – 121; 45 – 128; 48 – 68; 55 – 50; 51 – 39); погребение 1, курган 40: М2 – 255,4; 11 – 128; 45 – 140; 48 – 67; 55 – 50; 51 – 41 и др.). Все черепа из могильников Саркела-Белой Вежи Л.Г. Вуич [8, с. 424, 425, 446] относит к анд-роновскому типу и типу среднеазиатского междуречья.

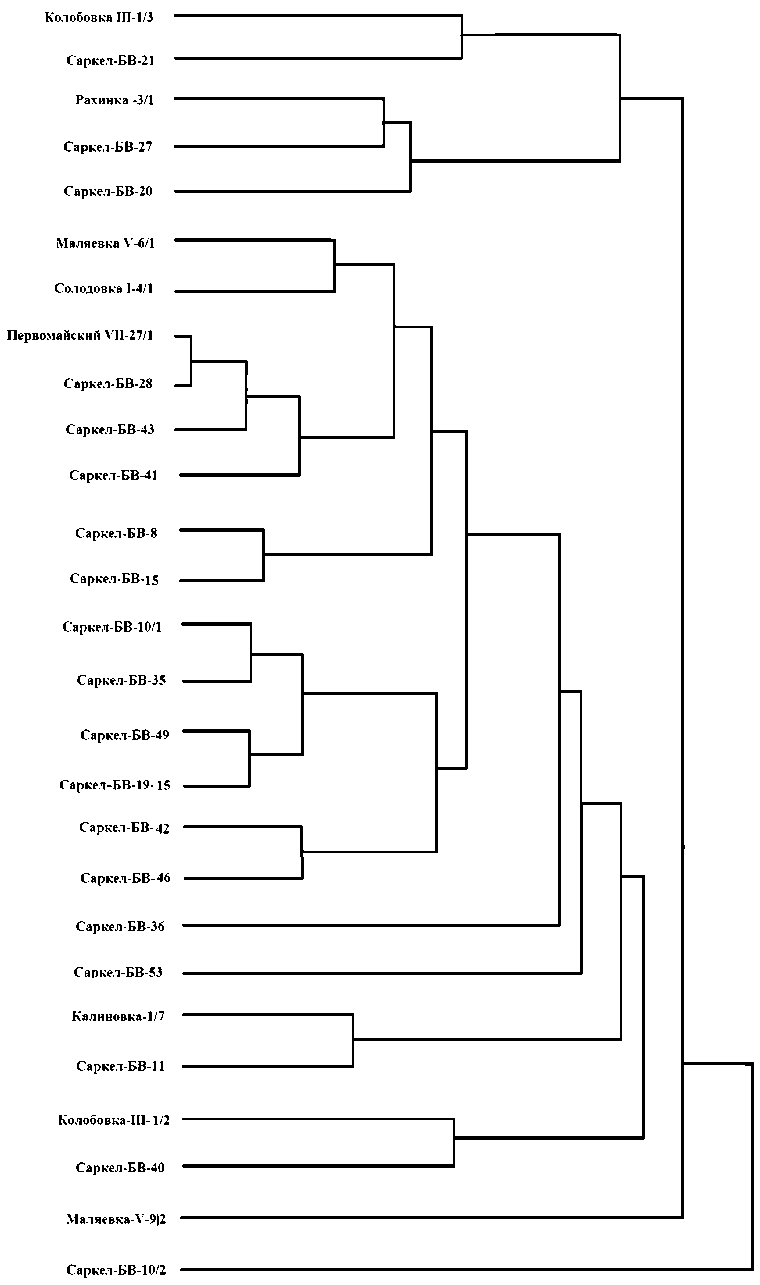

В женской серии I ГК имеет высокие и средние нагрузки почти с теми же признаками, что и в мужской (положительные нагрузки – 48; 55; 52; отрицательные нагрузки – М2; 20 и 75-1). В данном случае на положительном полюсе изменчивости будут черепа, которые имеют низкосводчатую мозговую коробку с небольшим значением условного трансверсального сечения, сочетающегося с крупным лицом с умеренно выступающим носом. У женщин описанный тип в большей степени представлен на двух черепах из могильника Старица: погребение 5, курган 21 (рис. 2, 2) и погребение 4 курган 30. На отрицательном полюсе будут че- репа с альтернативным сочетанием: из погребения 1 кургана 28 могильника Калиновка; из погребения 22 насыпи 19/1 Саркела Белой Вежи. На обоих черепах из погребений могильника Старица отчетливо диагностируется монголоидный комплекс, а краниологический тип из Ка-линовки и Саркела-Белой Вежи авторы публикаций определяют как европеоидный среднеазиатского междуречья [8; 11].

Таким образом, если I ГК при анализе мужской группы можно считать компонентой размера, то в женской группе она разграничивает расовые комплексы.

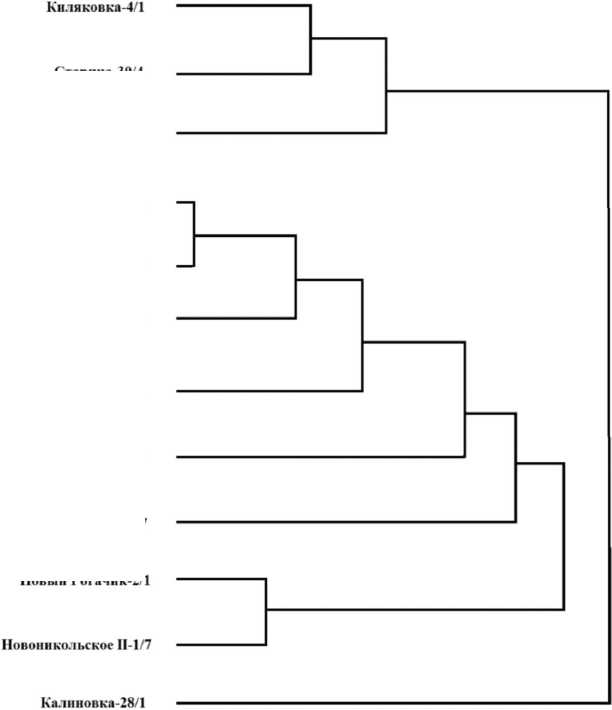

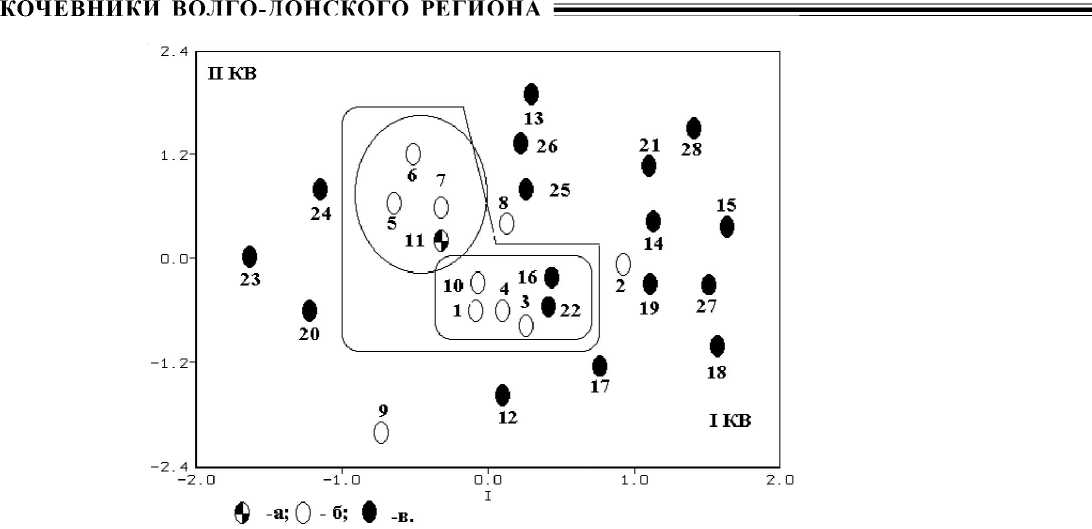

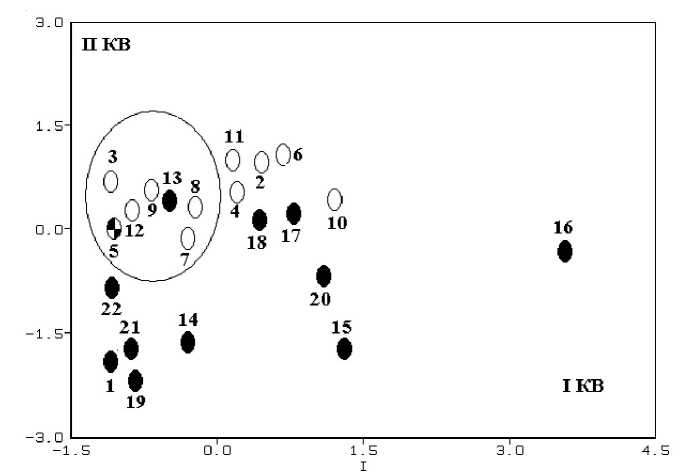

Несмотря на то, что вторая главная компонента отражает всего 16,2 % внутригрупповой дисперсии в мужской серии, видимо, она выделяет различные расовые варианты, так как имеет средние и высокие корреляции с черепным указателем (8:1), с шириной и высотой лица (45 и 48 признаки) и профильными размерами (32; В женской серии по II ГК положительные нагрузки также выпадают на профильные углы: 77 и Анализ нагрузок по III ГК показал, что они отражают чуть больше 12 % в мужской серии и 14,7 % в женской общей изменчивости. В мужской серии высокую положительную нагрузку имеют признаки: SS:SC; 72, а отрицательную – 77. Таким образом, эта компонента разграничивает черепа, у которых ортогнатное резко профилированное лицо и высокие носовые кости от альтернативного типа. Третья ГК в женской серии отражает изменчивость ширины орбиты, общелицевой угол и угол лба от назион-метопион (признаки: 51; 32; 72). По IV ГК (9,8 % дисперсии) в мужской серии наблюдается средней силы связь с условным трансверсальным сечением, наименьшей шириной лба и обоими углами горизонтальной профилировки лица (М2; 9; 77 и Таким образом, анализ нагрузок главных компонент, а также связь каждой из четырех с такими признаками, как: ширина, высота и горизонтальный профиль лба (9; УПИЛ; 32) и др., показал неоднородность разнополых серий на уровне двух больших рас: монголоидной и европеоидной. Для получения визуальной картины на основе матрицы внутригрупповых корреляций была построена дендрограмма кластеризации (рис. 3, 4). На рисунке 3 хорошо заметно, что вся изучаемая совокупность мужской серии делится на две части. В процессе подсчетов средних значений серий черепов, объединенных в отдельные кластеры, были выявлены различные краниологические типы, которые можно считать реально существующими и отражающими полимор-фность исследуемой группы населения. Прежде всего следует определить специфику черепов, образующих отдельный кластер. Это черепа: из погребения 3 кургана 1 могильника Колобовка III; из погребений 1 курганов 20, 21 и 27 кочевнического могильника Саркела-Белой Вежи и из погребения 1 кургана 3 могильника Рахинка. Индивидуальные значения краниологических признаков этих черепов, а также средние значения этой группы демонстрируют морфотип мезокранных европеоидов. Их всех объединяет не только более узкий череп, но и очень высокое хорошо профилированное в горизонтальной плоскости лицо с высоким носом и широкой глазницей. Всю остальную группу отличает та или иная степень монголоидной примеси. Краниологический тип черепов, которые обособились не образуя связки, характеризуется индивидуальными качествами, которые его отличают от остальных. Так, например, мезо-долихкранный череп из погребения 2 кургана 9 могильника Маляевка V (рис. 1, 1) имеет очень широкое и высокое лицо (157 и 80), а брахикранный череп из погребения 2 кургана 10 малых курганов могильника Сарке-ла-Белой Вежи, наоборот, очень узкое и низкое лицо (128 и 68) [8, с. 447]. На рисунке 4 отражены внутригрупповые зависимости женской части кочевников огузо-печенежского времени. Наибольшая монголоид-ность представлена в кластере с черепами из погребений: 1 кургана 4, могильника Киляковка; 4 кургана 30 и 5 кургана 21 могильника Старица. Остальная часть также демонстрирует различную степень монголоидной примеси. Отличается от всей совокупности лишь череп из погребения 1 кургана 28 могильника Калиновка, который характеризуется монголоидным низколицым вариантом в сочетании с широким носом. Таким образом, проведенный компонентный анализ разнополых серий кочевников огу-зо-печенежского времени подтвердил на более массовом материале вывод советских антропологов об их смешанном монголоидноевропеоидном типе, который напрямую связан с их происхождением. Для решения этой проблемы проводился межгрупповой анализ каноническим методом. В сравнительный анализ были включены средневековые группы с территории евразийских степей, включая население как предшествующей, так и последующей эпохи, всего было привлечено 28 мужских и 22 женские группы (табл. 3, 4). Канонический анализ проводился по стандартной программе из 14 краниологических признаков (1; 8; 17; 9; 45; 48; 54; 55; 51; 52; SS:SC; 77; Вклад первого канонического вектора при анализе мужских групп около 32,8 % и он разграничивает группы с широкой и узкой орбитой. С широкой орбитой оказались сибирские группы (пределах 44–45 мм): суммарная группа из могильников тюркского времени Прииртышья (рис. 5, 18); из могильника Санаторный 1, 2 (рис. 5, 27); из могильников сро-стинской культуры (рис. 5, 17) и др. Максимальные отрицательные значения, в пределах 40,9 мм, имеют группы тюркского и монгольского времени из могильников Казахстана, включая и серию из Ждановского могильника (рис. 5, 20, 23, 24). Серия огузо-печенежско-го времени имеет отрицательной значение и расположилась между группами хазарского времени Соколовской и Зливкинской обрядовых типов (рис. 5, 8, 10) и половецкого и золотоордынского времени Нижнего Поволжья (рис. 5, 6, 7). Вклад второго канонического вектора у мужчин 20,7 %, и у него связь с поперечный диаметром черепа и с наименьшей шириной лба. Разграничивает серии с широким мозговым отделом в сочетании с узким лбом от серий с узкой мозговой коробкой в сочетании с широким лбом. Это, с одной стороны, группы из могильников: Мокринский I (рис. 5, 28); Усть-Талькин (рис. 5, 13); сум. серии из могильников Нижнего Поволжья (рис. 5, 6) и др., а с другой – серии из: погребений Севашовской обрядовой группы хазарского времени (рис. 5, 9); могильников кочевников букеевской степи (рис. 5, 12); сум. могильников тюркского времени Прииртышья (рис. 5, 18) и др. Исследуемая серия огузо-печенежского времени (рис. 5, 11) имеет отрицательное значение и расположилась между средневековыми группами Казахстана (группа тюркского времени и группа кимаков Восточного Казахстана, группы: рис. 5, 22, 23). Как показывают средние значения вышеперечисленных серий, II КВ разграничивает серии с большей монголоидностью от остальной совокупности. Вклад I КВ в межгрупповую изменчивость составляет 33,3 % при анализе женских серий. Наиболее значимыми оказались признаки: наименьшая ширина лба (9 размер) и скуловой диаметр (45). При этом узкий лоб сочетается с широким лицом, и, наоборот, широкий лоб – с относительно узким лицом. Первый тип в большей степени представлен у средневекового населения Забайкалья (рис. 6, 16), в Соколовской обрядовой группе погребений хазарского време- ни из могильников Нижнего Дона и Нижнего Поволжья (рис. 6, 10), в серии из Усть-Талькина (рис. 6, 15) и др. Второй же встречается исключительно в сибирских группах: Санаторный 1, 2, Усть-Буконь, Ташара (рис. 6, 1, 21, 22) и др. Исследуемая группа находится по соседству с сериями из Зливкинской обрядовой группы хазарского времени и кимаками Восточного Казахстана (рис. 6, 12, 19). Вклад II КВ в межгрупповую изменчивость в пределах 20 %, наиболее значимые нагрузки у него с поперечным и высотным диаметрами черепа, с симотическим указателем. Самые широкоголовые с низким сводом, сочетающимися с высокими носовыми костями, оказались серии из Сивашовской обрядовой группы хазарского времени (рис. 6, 11), серии кочевников золотоордынского времени из могильников Нижнего Поволжья и Нижнего Дона (рис. 6, 2, 4) и др. Альтернативный тип встречается в средневековых сериях из могильников Ташара, Усть-Буконь, кимаков Восточного Казахстана (рис. 6, 1, 19, 21) и др. Исследуемая серия огузо-печенежского времени имеет положительное значение и расположилась рядом с сериями как предшествующего населения (группа из Соколовского типа погребений) (рис. 6, 10), так и последующего, кочевниками золотоордынского времени: группа из могильников окрестностей Царевского городища и могильников Калмыкии и Астраханской области (рис. 6, 8, 9) и др. Таким образом, результаты сравнительного анализа разнополых групп огузо-печенеж-ского времени с остальной совокупностью показали, что они обладают, с одной стороны, морфологическим сходством с восточными синхронными и дианхронными группами, а с другой – с предшествующим (населением хазарского времени) и последующим населением (кочевые группы золотоордынского времени). Эти тенденции визуально можно наблюдать и на четырехпольном графике положения групп в плоскостях первых двух дискриминант, и на дендрограмме кластерного анализа расстояний Махаланобиса (рис. 5, 6). Мужская серия огузо-печенежского времени оказалась в кластере с группой, известной как половецкая, группами кочевников золотоордынского времени Нижнего Поволжья и Нижнего Дона, группой из Зливкинского типа погребений хазарского времени, с сериями тюркского времени Тывы и кимаков Восточного Казахстана. По значениям расстояний близости по Махаланбису наибольшее сходство исследуемая мужская серия обнаруживает с группой кимаков Восточного Казахстана и с половецкой группой из могильников Нижнего Поволжья. Женская серия оказалась морфологически сходной с сериями кочевников золотоордынского времени из могильников окрестностей Царевского городища, могильников Заволжья, а также с тюрками Западного Казахстана и Зливкинской группой хазарского времени. О связях группы, оставившей кочевнический могильник Саркела-Белой Вежи, как с местными средневековыми кочевниками, так и с группами Сибири писала Л.Г. Вуич [8, с. 436– 444]. Есть одно возражение, касающееся участия сарматского населения в ассимиляционных процессах с пришлыми тюркскими группами. Исследования показали, что к X–XI вв. раннесарматский тип брахикранных европеоидов, участие которого предполагается в этногенезе огузов и печенегов, и тип длинноголовых европеоидов, носителей черт, присущих населению позднесарматского времени, к эпохе средневековья полностью ассимилируется с предшествующими группами раннетюркского и хазарского времени. Скорее всего, кочевое население огу-зо-печенежского времени в Волго-Донской регион пришло уже обладая определенной долей европеоидных черт. Дальнейшие ассимиляционные процессы с усилением европеоидных качеств можно связать как с хазарским населением, практикующим Зливкинский и Сивашевс-кий обрядовый тип захоронений, в сериях которых преобладают европеоидные качества [4, с. 77], так и с группами южных славян. Результаты. Таким образом, результаты антропологического исследования позволяют дать следующую картину распределения морфологических типов кочевого населения X– XI вв. Волго-Донского региона и определить их этногенетические связи. Внутригрупповой и сравнительный анализ, а также оценка основных параметров серий указывают на наличие у них по крайней мере двух расовых компонентов и смешанные группы: 1) мезобрахикранный европеоидный тип, чаще всего идентифицируемый как тип среднеазиатского междуречья; 2) монголоидный, центрально-азиатский и южно-сибирский варианты; 3) особую и самую большую группу образует материал, в структуре которого выделяется смешанные в расовом отношении монголоидно-европеоидные черты. Последний вариант представлен в различных сочетаниях набора монголоидных и европеоидных признаков. Наиболее интересной группой является сочетание брахикран-ного низкосводчатого краниума с широким, высоким и слабо профилированным лицом, на котором резко выступает нос. Весь материал происходит из узколокальной группы могильников Подонья (могильники: Саркел-Бе-лая Вежа и Первомайский VII). Еще одна локальная особенность встречается на черепах из могильников волго-ахтубинской поймы (могильники: Солодовка I и Маляевка V). Там плоское лицо сочетается с мезо-доли-хокранной мозговой коробкой. При этом отмечается небольшая разница между обеими профильными углами. К сожалению, эта группа малочисленная и пока нет возможности рассмотреть ее отдельно как краниотип, который встречается в облике огузо-печене-гов. Возможно, это индивидуальная особенность. Описанная внутригрупповая неоднородность связана с историей формирования кочевников огузо-печенежского времени. Реконструировать ее можно на основе выявленного сходства с синхронными и диахронными группами. В первую очередь следует отметить отчетливо прослеживаемую связь с предшествующим, хазарским населением, которая может указывать на тесные контакты, так как исследуемая группа кочевников жила по соседству с хазарами. К тому же в письменных источниках фигурирует группа печенегов, которая названа как хазарская и предполагает тесные контакты между ними. С наличием огузо-хазарских контактов Е. Круглов [21, с. 55–58] связывает обряд обезвреживания погребенных, который, видимо, огузо-печенежские кочевники заимствовали у населения салтовской культуры. Тюркское (южно-сибирское) происхождение как исследуемого огузо-печенежского населения, так и хазарского определяется наличием монголоидной примеси и сходством со средневековыми группами Сибири и Казахстана (серии: тюрки Тывы, кимаки и тюрки Казахстана). Об изначальном южно-сибирском происхождении предков огузов и печенегов свидетельствуют орхонские надписи, в которых огузы перечисляются в составе девяти тюркских племен. Морфологическое сходство с кочевыми группами золотоордынского населения можно объяснить как включением оставшихся групп огузо-печенегов в состав кочевников Золотой Орды, так и их общими генетическими корнями. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда РНФ № 24-28-00772 «Исследование антропологии полиэтничных социумов Нижнего Поволжья в эпоху средневековья». Выражаю благодарность Д.В. Позднякову, к.и.н., старшему научному сотруднику Института археологии и этнографии СО РАН за предоставление серийного материала по эпохе средневековья Сибири. A CKNO WLEDGEMENTS The work was supported by the Russian Science Foundation grant No. 24-28-00772 “Anthropological Study of Polyethnic Medieval Societies in the Lower Volga Region”. I would like to express my gratitude to D.V. Pozdnyakov, Candidate of Sciences (History), Senior Researcher at the Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, for providing serial material on the medieval era in Siberia. ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1. Средние значения и указатели краниологических серий кочевников огузо-печенежского времени (X–XI вв.) Волго-Донского региона Table 1. Average values and indexes of craniological series of nomads of the Oghuz-Pecheneg period (10th – 11th centuries) of the Volga-Don region № по Мартину и др. Мужчины Женщины n X s Мин Макс n X s Мин Макс 1 36 178,6 7,1 166 191 17 170,6 5,2 162 180 8 36 147,5 7,3 135 166 16 140,4 6,9 126 149 8:1 34 82,8 5,8 72,6 94,2 16 82,3 5,5 73,3 89,2 17 26 132,2 4,8 126 145 9 127,0 4,6 119 134 17:1 25 73,9 2,5 69,9 80,1 9 74,6 2,7 70,6 79,6 17:8 26 89,8 6,2 80,2 105,2 9 90,4 5,8 79,9 100,0 ОРВ 25 266,4 6,5 253,4 279,3 9 255,1 4,3 249,4 261,4 М2 34 264,4 15,0 235,2 295,5 16 239,7 11,1 212,9 259,3 М3 25 1733,2 123,5 1505,3 2024,0 9 1522,5 74,3 1431,8 1641,9 5 26 101,2 5,9 86 111 9 95,8 4,5 90 101 20 30 113,8 3,7 106 121 13 112,8 3,1 107,5 118 9 33 96,0 4,3 88 104 14 93,5 3,0 89 100 УПИЛ 10 138,5 3,2 132,9 144,5 6 136,5 7,7 124,3 143,1 11 35 129,8 6,7 116 146 13 125,5 8,1 109 140 28:27 13 98,0 13,4 82,4 127 8 94,3 15,3 70,8 124,5 45 32 140,8 6,6 128 157 13 128,8 6,3 118 140 40 24 96,1 7,6 78 106 8 94,4 4,0 87 100 40:5 24 94,5 4,9 84,8 103 8 97,9 4,4 93,5 104,3 48 34 74,4 3,4 67 80 16 68,6 3,4 64 76 43 14 109,6 3,8 104 117 9 102,3 4,9 93 108 46 28 100,9 5,0 90 111 17 93,4 5,5 80 101 54 34 24,8 2,1 21 29 16 24,5 1,8 22 28 55 34 54,7 2,9 49 60 16 51,0 2,6 47 56 54:55 32 45,6 3,9 36,9 53,7 16 48,1 3,5 42,9 54,0 51 35 42,8 2,3 39 47,5 17 41,2 2,2 36 45 52 35 34,6 2,0 31 38 17 33,8 1,8 30 37,5 52:51 35 81,2 6,4 66,0 92,7 17 82,1 5,2 75,0 91,7 MC 27 20,2 3,8 15,5 32,0 13 18,4 2,7 15,4 24 MS 24 8,1 1,0 5,8 9,5 10 7,0 1,6 4,1 9,0 MS:MC 24 41,8 4,8 33,1 49,4 10 39,2 8,8 23,8 52,0 DC 27 21,1 2,2 16,1 24,9 12 19,8 1,6 17,8 23,0 DS 26 11,7 1,4 8,7 14,5 11 10,6 1,4 7,5 12,7 DS:DC 25 56,4 8,6 41,4 76,3 11 54,5 8,9 37,1 66,8 SC 32 8,5 2,1 4,5 13,2 14 8,8 2,1 5,5 13,2 SS 31 4,4 1,3 2,4 7,5 13 3,6 0,9 2,1 5,5 SS:SC 31 52,2 13,1 28,0 82,0 13 43,2 14,2 27,1 70,5 FC 10 3,8 1,4 2,0 5,7 5 4,0 1,7 1,5 6,0 77 35 143,5 6,0 131,6 155,4 15 142,7 8,1 118,4 151,3 31 132,9 7,2 115,9 155,2 16 133,9 4,8 125,4 144,0 32 27 79,3 4,3 69 87 11 85,0 2,6 81 88 72 25 87,4 4,4 77 94 10 87,6 3,8 84 94 74 23 82,7 7,6 71 98 5 81,2 6,5 75 90 75-1 24 28,5 5,3 20 39 10 21,9 3,8 13 26 Таблица 2. Результаты внутригруппового анализа главных компонент (I-IV ГК) Table 2. Results of the intragroup analysis of the main components (I-IV MC) № по Мартину и др. Мужчины Женщины I II III IV I II III IV 8:1 -0.125 0.661 -0.217 -0.278 -0.389 0.481 0.485 0.011 M2 0.532 0.315 -0.104 -0.502 -0.500 0.593 -0.139 -0.110 20 0.430 0.133 0.452 -0.013 -0.827 0.230 0.160 -0.006 9 0.166 0.382 0.376 -0.537 -0.227 0.806 -0.319 0.257 11 0.547 0.243 -0.156 -0.072 0.361 0.502 0.216 -0.083 45 0.641 0.533 -0.031 0.061 0.179 0.712 0.058 -0.374 48 0.681 -0.578 -0.130 0.036 0.899 -0.260 0.094 0.014 55 0.678 -0.505 -0.211 -0.022 0.823 0.093 0.229 -0.001 54 0.527 0.201 0.099 -0.028 -0.148 0.362 0.415 -0.282 51 0.739 -0.093 0.240 -0.003 0.137 0.504 -0.820 0.081 52 0.052 -0.275 0.307 -0.460 0.590 0.402 -0.088 0.323 SS:SC 0.298 -0.335 0.530 0.340 0.316 0.289 0.073 -0.647 77 0.340 0.144 -0.503 0.463 0.458 0.671 0.465 -0.089 0.107 0.568 -0.271 0.524 0.155 0.506 -0.177 0.675 32 -0.111 0.717 0.444 0.204 -0.402 0.087 0.747 0.465 72 0.217 0.075 0.763 0.424 0.475 -0.124 0.554 0.322 75-1 -0.680 -0.127 0.312 0.038 -0.691 -0.102 0.185 -0.027 Собственные числа 3.708 2.747 2.136 1.668 4.372 3.489 2.497 1.618 % дисперсии 21.813 16.158 12.564 9.812 25.716 20.525 14.689 9.520 Таблица 3. Краниологические серии, используемые для межгруппового анализа. Мужчины Table 3. The craniological series used for intergroup analysis. Males № п/п Серия Хронология 1 Кочевники, могильники окрестностей Царевского городища Золотоордынское время (XIII– XIV вв.), материалы автора 2 Кочевники, могильники Заволжья Золотоордынское время (XIII–XIV вв.), материалы автора 3 Кочевники, могильники с территории Республики Калмыкия и Астраханской области Золотоордынское время (XIII– XIV вв.), материалы автора 4 Кочевники, могильники Волго-Донского междуречья Золотоордынское время (XIII–XIV вв.), материалы автора 5 Кочевники, могильники Нижнего Дона Золотоордынское время (XIII– XIV в.) [6] 6 Кочевники, Нижнего Поволжья Золотоордынское время (XIII– XIVв.) [33] 7 Половцы, могильники Нижнего Поволжья XI–XIII вв. [33] 8 Погребения обрядовой группы Соколовского типа, могильники Нижнего Поволжья и Нижнего Дона Хазарское время (вторая половина VII – X в.) [4] 9 Погребения обрядовой группы типа поздней Сивашовки, могильники Нижнего Поволжья и Нижнего Дона Хазарское время (вторая половина VII – X в.) [4] 10 Погребения обрядовой группы Зливкинского типа, могильники Нижнего Поволжья и Нижнего Дона Хазарское время (вторая половина VII – X в.) [4] 11 Кочевники огузо-печенежского времени X–XI вв. [4; 8; 10; 11; 21; 31; 32], материалы автора 12 Кочевники Букеевской степи Золотоордынское время (XIII– XIV вв.) [16] 13 Могильник Усть-Талькин VIII–XIII вв. [27] 14 Могильник Ур-Бедари (сросткинская культура) VIII–X вв. н. э. [27] 15 Гилево и Карболиха С-З Алтай VIII–X вв. [27] 16 Тюркское время. Тыва VI–X вв. [27] 17 Серия сростинской культуры (суммарная) IX–X вв. [27] 18 Тюрки Прииртышья конец I – начало II тыс. н. э. [27] 19 Тюрки Среднее Прииртышье X–XII вв. [18] 20 Ждановский могильник X–XII вв. [27] 21 Кимаки Кустанайское Притоболье VIII–X вв. [27] 22 Кимаки Восточного Казахстана VIII–X вв. [27] 23 Тюркское время. Казахстан V–XII вв. [15] 24 Монгольское время. Казахстан XIII–XVI вв. [15] 25 Тюркское время. Горный Алтай VII–IX вв. [27] 26 Монгольское время. Горный Алтай Первая половина 2 тыс. [27] 27 Могильники Санаторный-1 и 3 (басандайская культура) XI–XII вв. [27] 28 Мокринский могильник I Золотоордынское время (XIII– XIV вв.) [17] Таблица 4. Краниологические серии, используемые для межгруппового анализа. Женщины Table 4. The craniological series used for intergroup analysis. Females № п/п Серия Хронология 1 Ташара-Карьер (басандайская культура) XI–XII вв. [27] 2 Кочевники, могильники Нижнего Поволжья Золотоордынское время (XIII– XIV вв.) [33] 3 Хандюбе X–XII вв. [3] 4 Кочевники, могильники Нижнего Дона Золотоордынское время (XIII– XIV вв.) [6] 5 Кочевники огузо-печенежского времени X–XI вв. [6; 8; 10; 11; 22; 31; 32], материалы автора 6 Кочевники, могильники Волго-Донского междуречья Золотоордынское время (XIII– XIV вв.), материалы автора 7 Кочевники, могильники Заволжья Золотоордынское время (XIII– XIV вв.), материалы автора 8 Кочевники, могильники с территории Республики Калмыкия и Астраханской области Золотоордынское время (XIII– XIV вв.), материалы автора 9 Кочевники, могильники окрестностей Царевского городища Золотоордынское время (XIII– XIV вв.), материалы автора 10 Погребения обрядовой группы Соколовского типа, могильники Нижнего Поволжья и Нижнего Дона Хазарское время (2-я пол. VII– X вв.) [4] 11 Погребения обрядовой группы типа поздней Сивашовки, могильники Нижнего Поволжья и Нижнего Дона Хазарское время (2-я пол. VII– X вв.) [4] 12 Погребения обрядовой группы Зливкинского типа, могильники Нижнего Поволжья и Нижнего Дона Хазарское время (2-я пол. VII– X вв.) [4] 13 Тюркское время. Западный Казахстан XI–XV вв. [3] 14 Тюркское время. Восточный Казахстан VII–XII вв. [3] 15 Могильник Усть-Талькин VIII–XIII вв. [3] 16 Тюркское время. Забайкалье VIII–XIII вв. [3] 17 Мокринский могильник I Золотоордынское время (XIII– XIV вв.) [17] 18 «Енисейские кыргызы» Хакассии Эпоха средневековья [27] 19 Кимаки Восточного Казахстана VIII–X вв. [27] 20 Тюркское время. Горный Алтай VII–IX вв. [27] 21 Могильник Ур-Бедари (сросткинская культура) VIII–X вв. н. э. [27] 22 Могильники Санаторный-1 и 3 (басандайская культура) XI–XII вв. [27] Таблица 5. Элементы первых двух канонических векторов (I-II КВ) для 28 мужских и 22 женских средневековых групп Table 5. Elements of the first two canonical vectors (I-II CV) for 28 male and 22 female medieval groups № по Мартину и др. Мужчины Женщины I II I II 1 -0.008 -0.228 -0.111 -0.230 8 -0.254 0.596 0.319 0.523 17 0.191 -0.240- -0.480 -0.491 9 -0.427 -0.618 -0.532 0.450 45 -0.182 0.190 0.598 0.024 48 -0.332 0.268 0.391 -0.130 55 0.177 0.185 -0.011 0.114 54 -0.219 0.029 0.117 0.141 51 0.989 -0.051 -0.162 -0.420 52 -0.114 0.065 0.073 0.147 77 0.332 0.142 0.112 -0.419 zm 0.200 0.350 0.328 -0.189 SS:SC 0.106 -0.308 -0.246 0.529 75(1) -0.405 -0.281 -0.170 -0.063 Собственные числа 22.128 13.984 16.525 9.963 % дисперсии 32.803 20.731 33.269 20.059 Рис. 1. Краниологические типы кочевников огузо-печенежского времени: 1 – череп мужчины (20–30 лет; кол. ВолГУ: № 8-59) из погребения кургана 5 могильника Маляевка V; 2 – череп мужчин (25–30 лет; кол. ВолГУ: № 20-4) из погребения 1 кургана 3 могильника Рахинка; 3 – череп мужчины (25–30 лет; кол. ВолГУ: № 8-92) из погребения 2 кургана 1 могильника Колобовка IV; 4 – череп женщины (30–40 лет; кол. ВолГУ: № 27-34) из погребения 1 кургана 2 могильника Новый Рогачик Fig. 1. Craniological types of nomads of the Oghuz-Pecheneg period: 1 – the skull of a man (20–30 years old; collection of VolSU: No. 8-59) from the burial mound 5 of the Malaevka burial ground V; 2 – the skull of men (25–30 years old; collection of VolSU: No. 20-4) from the burial of 1 mound 3 of the Rakhinka burial ground; 3 – the skull of a man (25–30 years old; collection of VolSU: No. 8-92) from the burial of 2 mounds of 1 burial ground Kolobovka IV; 4 – the skull of a woman (30–40 years old; collection of VolSU: No. 27-34) from the burial of 1 mound 2 of the New Rogachik burial ground Рис. 2. Краниологические типы кочевников огузо-печенежского времени: 1 – череп мужчины (около 30 лет; кол. ВолГУ: № 17-57) из погребения 1 кургана 27 могильника Первомайский VII; 2 – череп женщины (30–40 лет; кол. МАЭ: № 6534-142) из погребения 5 кургана 21 могильника Старица; 3 – череп женщины (40–50 лет; кол. ВолГУ: № 11-11) из погребения 1 кургана 3 могильника Рубежный II Fig. 2. Craniological types of nomads of the Oghuz-Pecheneg period: 1 – the skull of a man (approx. 30 years old; collection of VolSU: No. 17-57) from the burial of 1 mound 27 of the Pervomaisky VII burial ground; 2 – the skull of a woman (30–40 years old; collection of MAE: No. 6534-142) from the burial of 5 mound 21 of the Staritsa burial ground; 3 – the skull of a woman (40–50 years old; collection of VolSU: No. 11-11) from the burial of 1 mound 3 of the Rubezhny II burial ground Рис. 3. Результат кластеризации матрицы внутригрупповых корреляций мужской серии огузо-печенежского времени Fig. 3. The result of clustering of the matrix of intra-group correlations of the male series of the Oghuz-Pecheneg time Старица-21/5 С аркел-БВ-38/2 Саркел-БВ-19-29 Саркел-БВ-19-22 Рубежный П-3/1 Калиновка-12/1 Верхнепогромное 1-3/7 Рис. 4. Результат кластеризации матрицы внутригрупповых корреляций женской серии огузо-печенежского времени Fig. 4. The result of clustering of the matrix of intra-group correlations of the female series of the Oghuz-Pecheneg time С тарица-30/4 Новый Рогачик-2/1 Рис. 5. Положение сравниваемых мужских средневековых групп в плоскостях III КВ и результат кластеризации расстояний Махаланобиса Примечания. Номера групп на рисунке 5 совпадают с номерами групп в таблице 3; объединены группы, образующие один кластер. Fig. 5. The position of the compared male medieval groups in the I-II CV planes and the result of clustering the Mahalanobis distances Notes. The group numbers in Fig. 5 coincide with the group numbers in Table 3; the groups forming one cluster are combined. Рис. 6. Положение сравниваемых женских средневековых групп в плоскостях III КВ и результат кластеризации расстояний Махаланобиса Примечание. Номера групп на рисунке 6 совпадают с номерами групп в таблице 4; объединены группы, образующие один кластер. Fig. 6. The position of the compared medieval female groups in the I-II CV planes and the result of clustering the Mahalanobis distances Notes. The group numbers in Fig. 6 match the group numbers in Table 4; the groups forming one cluster are combined.

Список литературы Кочевники огузо-печенежского времени Волго-Донского региона по данным антропологии

- Абу-Дулаф. Из «Книги о чудесах стран» Абу-Дулафа Мисара ибн-Мухальхаля аль-Хазраджи ал-Янбуи (около 942-3 по Р. X.) // Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с пол. VII в. до конца X в. по Р.Х.). СПб.: Тип. Имп. АН, 1870. VIII. С. 183–186.

- Алексеев В. П., Гохман И. И. Антропология азиатской части СССР. М.: Наука, 1984. 208 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964. 127 с.

- Балабанова М. А. Антропологическая структура населения хазарского времени восточно-европейских степей // Международная научная конференция «Население Юга России с древнейших времен до наших дней» (Донские антропологические чтения): сб. ст. (26–30 авг. 2013 г., Ростов н/Д, Россия) / отв. ред. Д. Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. С. 76–79.

- Балабанова М. А. Стратегия выживания в кочевых обществах Восточной Европы в древности и в средневековье // Экология древних и традиционных обществ: материалы V Междунар. науч. конф., г. Тюмень, 7–11 нояб. 2016 г. / под ред. Н. П. Матвеевой. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. С. 15–18.

- Батиева Е. Ф. Материалы к антропологии нижнедонского населения в эпоху Золотой Орды // Человек: его биологическая и социальная история / под ред. Н. А. Дубова. Т. 1. М. ; Одинцово: Одинцов. гуманит. ин-т, 2010. С. 130–138.

- Беневоленская Ю. Д. Мировое распределение затылочно-теменного указателя // Современные проблемы и новые методы в антропологии. Л.: Наука, 1980. С. 70–90.

- Вуич Л. Г. Черепа из кочевнического могильника возле Саркела-Белой Вежи // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. III. МИА. № 109. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 420–449.

- Гарустович Г. Н., Иванов В. Н. Огузы и печенеги в евразийских степях. Уфа: Гилем, 2001. 212 с.

- Гинзбург В. В. Антропологические материалы к проблеме происхождения населения Хазарского каганата // Сборник МАЭ. Т. XIII. 1951.С. 309–416.

- Гинзбург В. В. Этногенетические связи древнего населения Сталинградского Заволжья (По антропологическим материалам Калиновского могильника) // МИА. 1959. № 60. С. 563–575.

- Дерябин В. Е. Многомерная биометрия для антропологов. М.: Изд-во МГУ, 1983. 227 с.

- Ибн-Даста Абу-Али-Ахмед. Известия о хазарах, буртасах, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омара ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века, по рукописи Британского музея. СПб.: Тип. имп. АН, 1869. 199 с.

- Ибн-Фадлан. Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль и принятие в Булгарии ислама / древний текст пересказал Султан Шамси. М.: МИФИ-Сервис, 1992. 94 c.

- Исмагулов О., Исмагулова А. О., Надирбеков И. О., Сатаев М. А. Динамика краниологических показателей древних и средневековых насельников Казахстана в свете этногенеза казахского народа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2018. Т. 20, № 5. С. 59–72.

- Комаров С. Г. Население Букеевской степи в эпоху Золотой Орды по данным краниологии // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2012. № 4. С. 45–57.

- Комаров С. Г., Китов Е. П. Население Волго-Уральского междуречья в эпоху Золотой Орды (по материалам из могильника Мокринский I) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 2 (25). С. 80–88.

- Комаров С. Г., Китов Е. П. Новые краниологические данные к вопросу об антропологическом составе тюркского населения степной полосы Среднего Прииртышья X–XII вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2016. № 2 (33). С. 97–111.

- Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1991. 496 с.

- Кригер В. А. Кочевники Западного Казахстана и сопредельных территорий в средние века (Х–ХIV вв.). Уральск: Евраз. союз ученых, 2012. 203 с.

- Круглов Е. В. Печенеги и огузы: некоторые проблемы археологических источников // Степи Европы в эпоху средневековья. Половецко-золотоордынское время / под ред. А. В. Евглевского. Донецк: ДонНУ, 2003. С. 13–82.

- Круглов Е. В., Сергацков И. В., Балабанова М. А. Новые погребения Огузов у с. Колобовка // Нижневолжский археологический вестник. 2005. Вып. 7. С. 242–256.

- Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I. VII–XV вв. Арабские и персидские источники / отв. ред. А. П. Баранников. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. Т. 1. 612 с.

- Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугатат-Тур/пер. З.-А. М. Ауэзовой. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 1288 с.

- Плетнева С. А. Печенеги, торки, половцы в южнорусских степях // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 1. МИА. № 62. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 151–226.

- Плетнева С. А. Кочевнический могильник близ Саркела-Белой Вежи // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. III. МИА. № 109. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 216–259.

- Поздняков Д. В. Палеоантропология населения юга Западной Сибири эпохи средневековья (вторая половина I – первая половина II тыс. н.э.). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. 136 с.

- Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология: учеб. для студ. ун-тов. М.: Высш. шк., 1978. 528 с.

- Рохлин Д. Г. Патологические изменения на костях людей X–XI и начала XII столетия по материалам могильника Саркела-Белой Вежи // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. III. МИА. № 109. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 450–529.

- Фёдоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. М.: МГУ, 1966. 276 c.

- Фирштейн Б. В. Черепа из насыпей возле Белой Вежи // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. III. МИА. № 109. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 308–353.

- Фирштейн Б. В. Антропологические материалы из разновременных курганных могильников Волгоградской области // Шилов В. П. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука, 1975. С. 185–204.

- Яблонский Л. Т. Социально-этническая структура золотоордынского города по данным археологии и антропологии (монголы в средневековых городах Поволжья) // Герасимова М. М., Рудь Н. М., Яблонский Л. Т. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. М.: Наука, 1987. С. 142–236.