Коэффициент опорожнения мочевого пузыря как прогностический маркер хронической болезни почек у мужчин с гиперплазией предстательной железы

Автор: Шорманов И.С., Жигалов С.А., Соловьёв А.С., Щедров Д.Н., Бажина О.В.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Экспериментальная урология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и хроническая болезнь почек (ХБП) являются важной проблемой здоровья пожилых мужчин. ХБП остается одной из ведущих причин потери трудоспособности и повышенной смертности среди пациентов с нарушениями мочеиспускания. Ранняя диагностика ХБП играет ключевую роль в замедлении прогрессирования заболевания и улучшении качества жизни пациентов [1]. Среди хронических неинфекционных заболеваний, ежегодно уносящих миллионы жизней и приводящих к тяжелым осложнениям (потере трудоспособности и необходимости высокозатратного лечения) ХБП занимает особое место. По последним эпидемиологическим данным более 850 миллионов человек во всем мире страдают ХБП, а медианная распространенность ХБП среди взрослого населения составляет 9,5% (межквартильный размах: 5,9-11,7%) [2]. Несмотря на то, что лишь 2% случаев терминальной почечной недостаточности обусловлены урологическими заболеваниями, включая обструктивную уропатию, из-за высокой распространенности ХБП в популяции вклад урологической патологии в ее структуру может достигать более 20 миллионов человек [3-6]. ДГПЖ описывается как распространенный клинический синдром у пожилых мужчин, характеризующийся нарушением оттока мочи из мочевого пузыря, симптомами нарушения функции нижних мочевых путей (СНМП) и увеличением предстательной железы [7]. При этом 25% мужчин в возрасте от 50 до 79 лет имеют нарушение оттока мочи из мочевого пузыря и СНМП [8]. Таким образом, несмотря на то, что как ДГПЖ, так и хроническая почечная дисфункция являются широко распространенными состояниями, негативно влияющими на качество жизни и ухудшающими общий прогноз у пожилых мужчин, взаимосвязь между этими заболеваниями до сих пор остается недостаточно определенной. Предыдущие исследования дают противоречивые результаты и расходятся в оценке взаимосвязи между объемом остаточной мочи мочи (ООМ) и прогрессирующим снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с гиперплазией предстательной железы. ХБП является распространенным заболеванием среди пожилых людей, и ее лечение является важнейшей проблемой общественного здравоохранения для профилактики почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний [9-12]. С другой стороны, ДГПЖ является широко распространенным заболеванием, поражающим более 50% мужчин старше 65 лет, а нарушение функции почек является хорошо описанным ее осложнением [4-6]. Однако, несмотря на высокую распространенность ХБП и ДГПЖ у пожилых мужчин, существует ограниченное количество знаний о связи между этими двумя состояниями. Одним из параметров, отражающих наличие функциональных нарушений мочеиспускания, является ООМ [13]. Тем не менее, абсолютное значение ООМ не учитывает индивидуальные особенности пациента, такие как общий объем мочевого пузыря, что существенно снижает его прогностическую ценность [14-16]. Показатель ООМ характеризуется высокой вариабельностью между повторными измерениями, а также недостаточной клинической точностью: четкие пороговые значения для диагностики или принятия решений о лечении не установлены [17-20]. Так диагностическая точность ООМ низка: при использовании порогового значения 50 мл, положительная прогностическая ценность для диагностики инфравезикальной обструкции составляет 63%, а отрицательная – 52% [21]. Это делает показатель ООМ спорным инструментом в рутинной клинической практике. В этой связи возрастающий интерес представляет коэффициент, рассчитанный на основе количества остаточной мочи после мочеиспускания – коэффициент опорожнения мочевого пузыря (КОМ) – в англоязычной литературе Post-Void Residual Urine Ratio (PVR-R), определяемый как отношение объема остаточной мочи к общему объему мочевого пузыря [22]. Этот показатель позволяет учитывать индивидуальные анатомо-функциональные особенности пациентов и потенциально обеспечивает более точную оценку нарушения функции мочевого пузыря. В настоящее время отсутствуют стандартизированные подходы к применению КОМ в диагностике и стратификации риска ХБП, а также недостаточно данных о его диагностической и прогностической значимости. Таким образом, изучение КОМ, определение его клинически значимых пороговых значений и сопоставление предиктивной ценности с традиционным ООМ представляют собой перспективные направления, способные повысить эффективность диагностики и мониторинга ХБП у пациентов с гиперплазией предстательной железы. Цель исследования – oценить взаимосвязь между функциональным состоянием почек и двумя уродинамическими показателями – объемом остаточной мочи (ООМ) и коэффициентом опорожнения мочевого пузыря (КОМ), а также сравнить их диагностическую ценность в выявлении ХБП у пациентов с ДГПЖ.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, хроническая болезнь почек, коэффициент опорожнения мочевого пузыря, остаточная моча, инфравезикальная обструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/142245354

IDR: 142245354 | DOI: 10.29188/2222-8543-2025-18-2-10-15

Текст научной статьи Коэффициент опорожнения мочевого пузыря как прогностический маркер хронической болезни почек у мужчин с гиперплазией предстательной железы

экспериментальная урология экспериментальная и клиническая урология № 2 2025

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и хроническая болезнь почек (ХБП) являются важной проблемой здоровья пожилых мужчин. ХБП остается одной из ведущих причин потери трудоспособности и повышенной смертности среди пациентов с нарушениями мочеиспускания. Ранняя диагностика ХБП играет ключевую роль в замедлении прогрессирования заболевания и улучшении качества жизни пациентов [1].

Среди хронических неинфекционных заболеваний, ежегодно уносящих миллионы жизней и приводящих к тяжелым осложнениям (потере трудоспособности и необходимости высокозатратного лечения) ХБП занимает особое место. По последним эпидемиологическим данным более 850 миллионов человек во всем мире страдают ХБП, а медианная распространенность ХБП среди взрослого населения составляет 9,5% (межквартильный размах: 5,9-11,7%) [2].

Несмотря на то, что лишь 2% случаев терминальной почечной недостаточности обусловлены урологическими заболеваниями, включая обструктивную уропатию, из-за высокой распространенности ХБП в популяции вклад урологической патологии в ее структуру может достигать более 20 миллионов человек [3-6]. ДГПЖ описывается как распространенный клинический синдром у пожилых мужчин, характеризующийся нарушением оттока мочи из мочевого пузыря симптомами нарушения функции нижних мочевых путей (СНМП) и увеличением предстательной железы [7]. При этом 25% мужчин в возрасте от 50 до 79 лет имеют нарушение оттока мочи из мочевого пузыря и СНМП [8].

Таким образом, несмотря на то, что как ДГПЖ, так и хроническая почечная дисфункция являются широко распространенными состояниями, негативно влияющими на качество жизни и ухудшающими общий прогноз у пожилых мужчин, взаимосвязь между этими заболеваниями до сих пор остается недостаточно опре-деленной.Предыдущие исследования дают противоречивые результаты и расходятся в оценке взаимосвязи между объемом остаточной мочи мочи (ООМ) и про- грессирующим снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с гиперплазией предстательной железы. ХБП является распространенным заболеванием среди пожилых людей, и ее лечение является важнейшей проблемой общественного здравоохранения для профилактики почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний [9-12]. С другой стороны, ДГПЖ является широко распространенным заболеванием, поражающим более 50% мужчин старше 65 лет, а нарушение функции почек является хорошо описанным ее осложнением [4-6]. Однако, несмотря на высокую распространенность ХБП и ДГПЖ у пожилых мужчин, существует ограниченное количество знаний о связи между этими двумя состояниями.

Одним из параметров, отражающих наличие функциональных нарушений мочеиспускания, является ООМ [13]. Тем не менее, абсолютное значение ООМ не учитывает индивидуальные особенности пациента, такие как общий объем мочевого пузыря, что существенно снижает его прогностическую ценность [14-16]. Показатель ООМ характеризуется высокой вариабельностью между повторными измерениями, а также недостаточной клинической точностью:четкие пороговые значения для диагностики или принятия решений о лечении не установлены [17-20]. Так диагностическая точность ООМ низка: при использовании порогового значения 50 мл, положительная прогностическая ценность для диагностики инфравезикальной обструкции составляет 63%, а отрицательная – 52% [21]. Это делает показатель ООМ спорным инструментом в рутинной клинической практике.

В этой связи возрастающий интерес представляет коэффициент, рассчитанный на основе количества остаточной мочи после мочеиспускания – коэффициент опорожнения мочевого пузыря (КОМ) – в англоязычной литературе Post-Void Residual Urine Ratio (PVR-R), определяемый как отношение объема остаточной мочи к общему объему мочевого пузыря [22]. Этот показатель позволяет учитывать индивидуальные анатомо-функциональные особенности пациентов и потенциально обеспечивает более точную оценку нарушения функции мочевого пузыря.В настоящее экспериментальная и клиническая урология № 2 2025 время отсутствуют стандартизированные подходы к применению КОМ в диагностике и стратификации риска ХБП, а также недостаточно данных о его диагностической и прогностической значимости.

Таким образом, изучение КОМ, определение его клинически значимых пороговых значений и сопоставление предиктивной ценности с традиционным ООМ представляют собой перспективные направления, способные повысить эффективность диагностики и мониторинга ХБП у пациентов с гиперплазией предстательной железы.

Цель исследования – oценить взаимосвязь между функциональным состоянием почек и двумя уродина-мическими показателями – объемом остаточной мочи (ООМ) и коэффициентом опорожнения мочевого пузыря (КОМ), а также сравнить их диагностическую ценность в выявлении ХБП у пациентов с ДГПЖ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено одномоментное кросс-секционное исследование на базе ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» (г. Ярославль). Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 57 от 19.09.2022).

В исследование включены 250 пациентов, находившихся на стационарном лечении или амбулаторном наблюдении, с диагнозом гиперплазия предстательной железы.

Критерии включения:

-

1. Мужчины с клинически и инструментально подтвержденным диагнозом ДГПЖ.

-

2. Подписанное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии невключения:

-

1. Активное воспаление мочевыводящих путей или почек.

-

2. Прием нефротоксичных препаратов или недавнее введение йодсодержащего контрастного вещества.

-

3. Злокачественные новообразования любой локализации.

-

4. Тяжелые сопутствующие соматические заболевания, включая длительно текущую артериальную гипертензию, сахарный диабет и подагру.

Характеристика пациентов

В исследование были включены 250 мужчин с диагнозом ДГПЖ, подтвержденным на основании клинических данных и результатов ультразвукового исследования.Средний возраст пациентов составил 66,7±16,2 года. Средний объем предстательной железы по данным ультразвукового исследования (УЗИ) – 45,3±5,8 см³. Выраженность СНМП оценивалась с использованием Международной шкалы суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы (IPSS). Среднее значение по шкале IPSS составило 18,5±5,1 балла, что соответствует умеренной выраженности симптоматики.На момент включения в исследование 56,3% пациентов получали лечение альфа-1-адреноблокаторами, 23% – ингибиторами 5-альфа-редуктазы.

Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное и инструментальное обследование.

В рамках лабораторной диагностики выполнялись общеклинические анализы крови и мочи в соответствии с действующими стандартами. На основании биохимических показателей крови рассчитывалась СКФ по формуле CKD-EPI (2021), рекомендованной для оценки функции почек у взрослых [2]. СКФ оценивали не менее двух раз с интервалом не менее трех месяцев.

УЗИ почек и мочевого пузыря проводилось с использованием аппарата Mindray DC-40 (КНР). Оценивались следующие параметры:

ООМ (мл) и КОМ (%), рассчитываемый по формуле: КОМ = ООМ / (ООМ + объем выделенной мочи) ×100%.

Для анализа взаимосвязи между параметрами остаточной мочи и функцией почек применялся корреляционный анализ по Спирмену. Сравнение двух корреляционных коэффициентов, рассчитанных на одной и той же выборке,проводилось с использованием теста Стайгера (Steiger’s Z-test). Уровень статистической значимости принимался равным p <0,05.

Оценка диагностической ценности показателей проводилась с применением RO C-анализа (Receiver Operating Characteristic) с расчетом площади под кривой (AUC, Area Under the Curve). Основная диагностическая точка отсечения определялась по индексу Юдена (максимальная сумма чувствительности и специфичности минус единица). Дополнительно определялась точка отсечения, оптимизированная для целей скрининга – с приоритетом чувствительности не менее 85% при допустимой специфичности.

Для сравнения AUC двух коррелированных ROC-кривых,построенных на одной выборке пациентов, использовался тест ДеЛонга (DeLong’s test).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного обеспечения STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 2011) и Jamovi (модули Psychometric и Post-data analysis).

РЕЗУЛЬТАТЫ

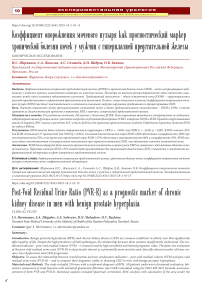

С целью оценки степени связи между СКФ и показателями постмикционного «остатка» был проведен корреляционный продемонстрировал умеренную отрицательную корреляцию с СКФ (r = -0,44; p<0,05), тогда как КОМ показал более выра- экспериментальная и клиническая урология № 2 2025 женную связь (r = -0,69; p<0,05). Для статистической проверки значимости различий между двумя полученными коэффициентами корреляции был проведен тест Стайгера (Steiger’s Z-test). Результаты показали наличие статистически значимого различия между двумя корреляциями: значение статистики Z составило 3,68 при уровне значимости p<0,001 (рис. 1).

Рис. 1. Корреляционные кривые зависимости СКФ от ООМ и КОМ

Fig. 1. Correlation curves of the dependence of GFR on the PVR and PVR-R

Это свидетельствует о том, что КОМ (PVR-R) обладает значительно более сильной связью с уровнем СКФ по сравнению с ООМ (PVR).

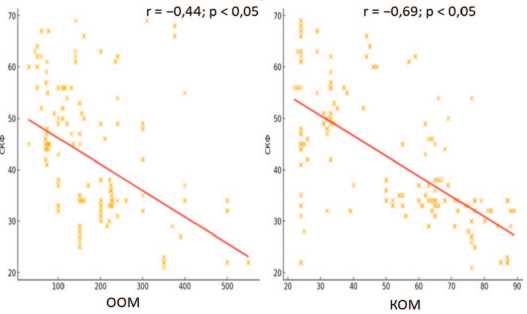

Проведено сравнение прогностической значимости двух количественных показателей ООМ и КОМ в отношении выявления ХБП, определяемой как снижение СКФ менее 60 мл/мин.

При ROC-анализе установлено, что площадь под кривой (AUC) для КОМ составила 0,77, что соответствует хорошей прогностической способности. Для абсолютного ООМ показатель AUC оказался ниже и составил 0,63, что соответствует слабой прогностической точности (pис. 2).

Рис. 2. ROC-кривые для оценки прогностической способности ООМ и КОМ в выявлении СКФ < 60 мл/мин/1,73 м²

Fig. 2. ROC curves for assessing the predictive ability of PVR and PVR-R in detecting GFR < 60 ml/min/1.73 m²

Сравнение ROC-кривых двух маркеров при помощи теста Де Лонга продемонстрировало статистически значимое превосходство показателя КОМ над ООМ (Z = -5,57; p <0,001).

Таким образом, КОМ является более эффективным количественным маркером, чем ООМ, для выявления пациентов, имеющих ХБП.

На основании результатов ROC-анализа были определены оптимальные диагностические пороги для КОМ:

-

• основная оптимальная точка отсечения, определенная с использованием индекса Юдена,составила 60% (чувствительность – 53%, а специфичность – 100%). Такая точка отсечения позволяет с высокой точностью идентифицировать пациентов с сохраненной функцией почек;

-

• дополнительная (скрининговая)точка отсече-ния,ориентированная на достижение высокой чувствительности, составила 25%. Эта точка обеспечила чувствительность 86% и специфичность 45%, что делает ее более подходящей для целей скрининга и первичной диагностики.

ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе отсутствует единый консенсус относительно ООМ, который следует считать клинически значимым. Абсолютный показатель ООМ, слабо ассоциированный с нарушением опорожнения мочевого пузыря, не всегда выполняет роль надежного предиктора ХБП [2]. В настоящем исследовании был проанализирован относительный показатель – КОМ, учитывающий как ООМ, так и общий объем мочевого пузыря. Благодаря этому, КОМ позволяет более точно отражать степень нарушений опорожнения мочевого пузыря и может быть сопоставимым между пациентами с различными анатомо-функциональными характеристиками.

Проведенное исследование позволило оценить диагностическую значимость как относительного показателя остаточной мочи (КОМ), так и абсолютного объема остаточной мочи (ООМ)в контексте прогнозирования наличия хронической болезни почек (ХБП), определяемой как снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин/1,73 м².

Корреляционный анализ показал, что КОМ имеет более тесную отрицательную связь с СКФ по сравнению с абсолютным ООМ.Значимость различий подтверждена с использованием Steiger’s Z-теста. Это свидетельствует о большей информативности относительного показателя (КОМ) в оценке влияния уроди-намических нарушений на функцию почек.

В рамках ROC-анализа КОМ продемонстрировал значительно более высокую площадь под кривой (AUC = 0,77) по сравнению с абсолютным ООМ (AUC = 0,63) (тест ДеЛонга: Z = -5,57; p <0,001), что свидетельствует о его большей способности различать пациентов с нарушенной и сохранной фильтрационной функцией.

экспериментальная и клиническая урология № 2 2025

Первоначально оптимальная точка отсечения для КОМ была определена на уровне КОМ=60%, исходя из максимизации индекса Юдена. Такая точка обеспечивала 100% специфичность, однако чувствительность составляла лишь 53%, что недостаточно для задач первичного выявления патологических изменений.

Поскольку ультразвуковое исследование мочевого пузыря является скрининговым методом диагностики, ключевым требованием при выборе диагностического порога становится максимизация чувстви-тельности.При скрининге крайне важно минимизировать количество ложноотрицательных результатов, чтобы не пропустить случаи возможной патологии Высокая специфичность, напротив, при скрининге имеет вторичное значение.

В связи с этим была выбрана альтернативная скрининговая точка отсечения КОМ = 25%, при которой чувствительность составила 86%, а специфичность – 45%. Такой выбор соответствует основным принципам подбора диагностических порогов в скрининговых исследованиях. Таким образом, в рамках применения ультразвукового метода как инструмента первичного скрининга оптимальной для практического использования является именно точка отсечения КОМ = 25%, обеспечивающая разумный баланс между высокой чувствительностью и приемлемой специфичностью [23, 24].

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что относительный показатель остаточной мочи может быть более клинически значимым маркером обструктивной уропатии и риска прогрессирования ХБП.Использование КОМ в клинической практике может повысить эффективность раннего выявления нарушений и своевременного проведения дополнительных обследований у пациентов с подозрением на обструктивные нарушения мочевыводящих путей.

Таким образом,

-

• относительный КОМ демонстрирует более сильную и стабильную связь с уровнем СКФ, чем абсолютный ООМ;

-

• использование КОМ в клинической практике и научных исследованиях может быть предпочтитель-нее,особенно при необходимости оценки влияния на фильтрационную функцию почек;

-

• полученные данные свидетельствуют о целесообразности включения КОМ в состав комплексной оценки риска прогрессирования ХБП у пациентов с гиперплазией предстательной железы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коэффициент опорожнения мочевого пузыря демонстрирует более выраженную связь с функцией почек по сравнению с ООМ. Установленная нами пороговая точка ≥25% может быть использована для скрининговой оценки наличия хронической болезни почек у пациентов с нарушенным мочеиспусканием Это подчеркивает практическую ценность КОМ как доступного предиктора ХБП у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.