Коэволюция институтов и ментальных моделей

Автор: Александров Юрий Иосифович, Кирдина Светлана Георгиевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.

Бесплатный доступ

В исследовании на основе сопоставления стран по характеру доминирующих в них институциональных матриц и типов ментальности выделен тип Х-ментальности («незападной») и Y-ментальности («западной»). Рассматривается гипотеза о материальной обусловленности социальных процессов для обоснования коэволюции институтов и ментальных моделей, а также принцип приспособительной значимости в процессе формирования как институтов, так и ментальных моделей. Сделан вывод о волновом характере изменений суммарной доли ВВП выбранных Х-стран и суммарной доли ВВП Y- стран. X-страны вновь начинают выходить на лидирующие позиции, что сопровождается ростом значимости Х-институтов и соответствующих ментальных моделей в Y- странах

Институциональная матрица, ментальная модель, x- и y-институты, динамика ввп

Короткий адрес: https://sciup.org/14750362

IDR: 14750362 | УДК: 330.1

Текст научной статьи Коэволюция институтов и ментальных моделей

Социум представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, складывающуюся в ходе долговременного взаимодействия населения с окружающей средой. Результаты этого взаимодействия отражаются и закрепляются в определенных социальных практиках и представлениях, в характерных для общества институциональных и ментальных структурах. Их изучение является целью двух исследовательских проектов в области сравнительного анализа: один реализуется в сфере экономики и социологии (руководитель С. Г. Кирдина), другой – в сфере психологии и нейронаук (руководитель Ю. И. Александров). Применение мультидици-плинарного и системного подходов позволяет совместно рассмотреть независимо полученные исследователями результаты (подробнее см. [5], [6]) .

МЕЖСТРАНОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Первый проект (начат в 1999 году) был посвящен анализу складывающихся в обществах разных стран базовых институциональных структур. Он опирался на системную методологию (системный подход в работах Т. И. Заславской [14], системная парадигма в экономической теории Я. Корнаи [12]).

Многообразие институциональных структур древних и современных государств удалось агрегированно представить двумя типами известных «институциональных матриц», подробно описанных в научной литературе, словарях и энциклопедиях [10], [11], [15].

Институциональная матрица (лат. matrix – матка, первичная модель) представляет собой

исторически устойчивый комплекс взаимосвязанных базовых институтов, регулирующих функционирование основных общественных сфер: экономики, политики и идеологии. Базовые институты, сохраняя присущее им содержание, «развертываются» и проявляют себя в разнообразных исторически развивающихся институциональных формах, специфика которых зависит от цивилизационного контекста конкретных обществ. Анализ обширного эмпирического материала, начиная с древнейших государств Египта и Месопотамии и заканчивая современными странами, показывает, что в структуре общества доминирует, как правило, один из двух типов институциональной матрицы: либо Х-, либо Y-матрица. Они качественно различаются между собой содержанием наборов образующих их базовых институтов. Для X-матрицы характерен набор следующих базовых институтов:

-

• В экономической сфере – институты реди-стрибутивной экономики (термин К. Поланьи). К ним относятся институты условной верховной собственности; служебного труда (термин О. Э. Бессоновой); кооперации; редистрибуции (аккумуляции – согласования – распределения); Х-эффективности (термин впервые ввел Х. Лебенстайн), то есть снижения издержек нерыночными методами. Сущностью реди-стрибутивных экономик является обязательное опосредование центром движения благ и прав по их производству и использованию.

-

• В политической сфере – институты унитарного политического устройства: административнотерриториального деления; иерархической вертикали власти во главе с центром; назначе-

- ний; общих собраний и единогласия; обращений по инстанциям.

-

• В идеологической сфере – институты коммунитарной идеологии, основное содержание которой состоит в доминировании коллективных, общих ценностей, приоритете «Мы» над «Я». К ним относятся институты коллективизма, эгалитаризма, порядка.

-

• Институты Х-матрицы доминируют в России, странах Азии и Латинской Америки. В свою очередь, Y-матрица образована набором следующих базовых институтов:

– в экономической сфере – институты рыночной экономики: частной собственности; наемного труда; конкуренции; обмена (купли-продажи); Y-эффективности (извлечения прибыли);

– в политической сфере – институты федеративного политического устройства: федерации; самоуправления и субсидиарности; выборов; многопартийности и демократического большинства; судебных исков;

– в идеологической сфере – институты индивидуалистской идеологии, закрепляющие приоритет «Я» над «Мы», примат личности, ее прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого уровня. Это институты индивидуализма, стратификации, свободы.

Y-матрица превалирует в странах Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Тип институциональных матриц формируется под влиянием свойств материально-технологической среды данного государства. Выделяются два присущих ей альтернативных свойства: коммунальность или некоммуналь-ность. Коммунальность означает, что обособление отдельных частей материально-технологической среды угрожает распадом всей системы. Это предполагает ее использование как единого нерасчленимого объекта. Соответственно, требуются совместные координированные усилия значительной части членов общества для ее использования и централизованное управление. Некоммунальность означает возможность обособленности важнейших элементов материальной инфраструктуры и связанную с этим возможность их самостоятельного функционирования и частного использования. Некоммунальная среда разложима на отдельные элементы и может функционировать как совокупность разрозненных технологических объектов.

Коммунальная среда определяет неизбежность доминирования институтов Х-матрицы, а некоммунальная – доминирование институтов Y-матрицы.

На протяжении развития государств в них сохраняется доминирующее положение базовых институтов, свойственных либо Х-, либо Y-матрице, что обеспечивает целостность, выживание и развитие соответствующего типа общества. При этом институты из матрицы противоположного типа (комплементарные институты) играют вспомогательную роль, необходимо «дополняя до целого» институциональную общественную структуру. Как в генетике доминантный ген, в отличие от рецессивного, в большей мере задает проявляющиеся признаки живого организма, так и базовые институты определяют характер складывающейся в обществе институциональной среды, задают рамки и ограничения для действия комплементарных, вспомогательных институтов. Если эта доля слишком мала, тогда тотальное доминирование базовых институтов приводит общества к кризисам или застою. В то же время излишнее внедрение комплементарных институтов с попытками заменить ими матрицу базовых институтов приводит к социальным потрясениям и революциям.

МЕЖСТРАНОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Второй проект ставил своей задачей сравнительное изучение субъективного мира и коллективных социальных представлений (ментальных моделей). Он проводится с 2005 года и также использует системный подход, опираясь на теорию функциональных систем и концепцию системогенеза, разработанную П. К. Анохиным [7], а также на системно-эволюционную теорию [2], [18].

Представления о том, что всякий народ обладает коллективными ментальными характеристиками, отличающими его от других народов, «так же стары, как и сами народы» [16; 10]. Тем не менее представленный в проекте обзор исследований разных стран, а также собственные эксперименты показывают, что эти представления агрегируются в два типа ментальности. В соответствии с культурной принадлежностью их часто называют «незападным» и «западным» (см. таблицу). Как видно из таблицы, под типом ментальности (обобщающим множество более частных свойств) в данном случае понимаются характерные для индивидов особенности восприятия мира с точки зрения его «мерности» и единства наряду с соответствующим этому восприятию способом решения проблем (принятия решений).

Соотношение «незападного» и «западного» типов ментальности

|

Характеристика |

«Незападный» тип ментальности |

«Западный» тип ментальности |

|

«Мерность» мира |

Континуальность |

Дискретность |

|

Восприятие мира |

Холистичность и взаимосвязанность |

Аналитичность и атомичность |

|

Тип принятия решений |

Интуитивный тип |

Рациональный тип |

|

Доминирует среди населения стран |

Восточные страны и Россия |

Европа, англосаксонские страны за ее пределами |

R. E. Nisbett и соавторы [28], сравнив специфику когнитивных процессов у людей, принадлежащих к восточной (незападной) и западной культурам, пришли к следующему заключению. В первой из культур континуальность рассматривается как принципиальное свойство мира, во второй он представляется дискретным, состоящим из обособленных объектов . В первой относительно мало используется формальная логика, но применяются холистический подход и «диалектическая» аргументация , больше выражена терпимость к противоречиям . Во второй – аналитическое мышление , большее внимание к отдельному объекту, чем к целостности . Поведение объекта объясняется его принадлежностью к определенной категории и его собственными свойствами. Напротив, в «незападной» культуре считается, что ничто в природе не изолировано и все взаимосвязано, поэтому изоляция элементов от целого может вести лишь к заблуждениям . Подчеркивается, что действие всегда происходит в поле взаимодействующих сил. Эти различия обнаруживаются при сопоставлении Древнего Китая с Грецией (VIII–III века до н. э.) и продолжают сохраняться до сих пор, характеризуя особенности современного Китая и других азиатских стран по сравнению с Северной Америкой и Европой.

Kühnen с соавторами [25] показали, что по критерию «холистичность – аналитичность восприятия» граждане России попадают в «незападную» группу вместе с испытуемыми из Малайзии, не отличаясь от них, но достоверно отличаясь от «западных» испытуемых из США и Европы. Другие авторы также отмечают наличие значимого (во многих случаях превалирующего) «незападного» компонента в российских культуре и мышлении (см. [3]), что подтверждает уже отмеченную в ряде работ связь культуры и индивидуального восприятия [24], [27], [28].

С аналитическим и холистическим типами ментальности могут быть сопоставлены традиции логически-рациональных и интуитивных решений соответственно [21]. Эксперименты показывают, что испытуемые, принадлежащие к «западной» культуре, чаще выбирают рациональные, логически обоснованные пути решения, чем индивиды, принадлежащие к культуре «незападной». В соответствии с этим находится и эксплицируемая социальная желательность соответствующих путей: при необходимости одобрить один из них первые достоверно чаще одобряют рациональный, а вторые – интуитивный путь [20].

Как и другие исследователи, мы отмечаем относительность классификации «западный – незападный». Так, например, холистичность мышления в германской культуре – известный феномен [19], [23], [29], хотя данная особенность выражена, по-видимому, менее, чем в России

-

[22]. В то же время страны Латинской Америки по ряду обсуждаемых психологических показателей попадают в «незападную» группу (дополнительные пояснения на этот счет см. [4], [24]).

Именно разницу «весов», а не «чистый» холизм или аналитизм мы имеем в виду, говоря о «западной» и «незападной» стратегиях решения проблем. То же следует сказать относительно интуиции и рациональности. На основании обширного обзора литературы J. Henrich с соавторами [24] приходят к выводу о том, что любой взрослый индивид обладает «обеими когнитивными системами», но в зависимости от особенностей культуры он (она) может использовать в большей степени одну в ущерб другой, что ведет к выявляемым на популяционном уровне различиям в вероятности выбора стратегии при решении идентичных проблем.

Другими словами, в населении каждой страны представлены люди с обоими типами ментальности, но эти типы распределены по разным странам неравномерно. Психологический тип, в состав которого входит «интуиция» (изобретательность, умозрительность), встречается в несколько раз чаще в коллективистской и «холи-стичной» России (см., напримере, [4], [22]), чем в такой «супериндивидуалистской», «супераналитичной» стране, как США [22], [24]. И наоборот: психологический тип, в который входит противопоставляемое интуиции качество – «здравомыслие» (реалистичность, практичность), значительно чаще встречается в США, чем в России [15].

Итак, современные психологические исследования позволяют зафиксировать следующий преобладающий в России ментальный тип, или когнитивную модель: для индивидов зачастую характерно восприятие мира как континуального, холистического, при этом интуитивный способ решения проблем и принятия решений довлеет над аналитическим. Этот доминирующий в России ментальный тип отличается от альтернативного ему «западного» типа ментальности.

Сопоставив страны по характеру доминирующих в них институциональных матриц и типов ментальности, можно видеть, что те страны, где доминируют институты Х-матрицы (в том числе и Россия), отличаются превалирующим распространением «восточного» типа ментальности. Соответственно, страны с доминированием институтов Y-матрицы характеризуются преимуществом «западного» типа ментальности. Это соответствие, как можно судить по ряду публикаций [11; 85–92], [28], имеет исторически устойчивый характер. С учетом этого мы полагаем возможным использовать для обозначения типов ментальности ту же маркировку, что и для обозначения институциональных матриц – то есть выделить тип Х-ментальности («незападной») и Y-ментальности («западной»).

МЕХАНИЗМЫ КОЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТОВ И МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

В исследовании принята гипотеза о материальной обусловленности социальных процессов для обоснования коэволюции институтов и ментальных моделей (о взаимосвязи между средой и типом ментальности см. также [17]). Так, среда (коммунальная и некоммунальная) формирует два типа институциональных систем. Последние, в свою очередь, выступая как среда для индивидуумов, вступающих в социальные отношения, формируют два типа ментальных моделей. Целесообразность этой логики доказывается, во-первых, отнесенностью одних и тех же государств к одинаковым кластерам по ментальным моделям и институциональным макроструктурам. Во-вторых, мы исходим из того, что, как показано П. К. Анохиным [7] и его многочисленными последователями, все саморазвивающиеся биологические системы вне зависимости от их природы имеют одинаковую операциональную архитектонику, а главным системообразующим фактором всякой функциональной системы является приспособительный (полезный) результат [9]. Принимая аналогию между биологическими и социально-экономическими системами [1], мы обнаруживаем принцип приспособительной значимости в процессе формирования как институтов, так и ментальных моделей.

Действительно, и в развитии институтов, и в становлении субъективного опыта индивидов, выраженного затем в действующих ментальных моделях, наблюдаются аналогичные закономерности. Во-первых, новые, все более дифференцированные институциональные формы и структуры социального опыта не заменяют предшествующие, а как бы «наслаиваются» на них, аккумулируя в себе их сущностное содержание. Во-вторых, при отборе институциональных форм и необходимых образцов социального опыта также действует механизм постоянной селекции, что позволяет отбирать наиболее устойчивые и необходимые образцы. В-третьих, актуализация как институтов, так и нейронов, отвечающих за фиксацию этапа индивидуального развития в виде формирования нового элемента субъективного опыта, обеспечивается путем «включения в работу» норм и связей, ранее найденных и закрепленных на предыдущих стадиях развития.

Сходство механизмов воспроизводства ментальных моделей и институтов связано с отмеченной общностью способов самоорганизации живых систем. В кибернетике доказано, что наиболее экономичным найденным природой способом самоорганизации является воспроизводство инструкций, или правил взаимодействия между элементами. Предполагается, что процесс их развития – это «непрерывное самовоспроизведение начального набора инструк- ций, что эти наборы инструкций, следовательно, служат элементами развития, что между получающимися наборами инструкций возможно общение и что нормальное развитие системы, состоящей из этих наборов инструкций, в конечном счете, определяется только этими инструкциями» [8; 199]. Устанавливающиеся в человеческом мозге отношения между нейронами, как и институты в социальной системе, представляют собой такого рода инструкции, которые задают правила деятельности и обеспечивают развитие и ментальных моделей, и институциональных структур. Следует лишь добавить, что в развитии мозга индивида, как и, возможно, социума, происходит не только сохранение, но определенная модификация («обогащение», «усложнение») инструкций.

О СООТНОШЕНИИ РАЗНЫХ ТИПОВ ОБЩЕСТВ: ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

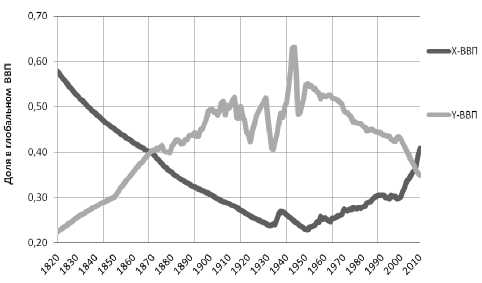

В исследовании использованы сопоставительные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), производимом странами с доминированием Х-матрицы и «незападной» Х-ментальностью», с одной стороны, и Y-матрицы и «западной» Y-ментальностью – с другой. Анализ долгосрочной динамики выполнен на основе известной базы данных Мэддисона [26], где представлены сопоставимые уровни ВВП ряда стран в миллионах Geary-Khamis международных долларов 1990 года.

До 1820 года представленные в базе данные разрозненны и неполны – они охватывают лишь небольшой круг стран, что не позволяет провести убедительных сопоставлений. Поэтому за начало сравнений принят 1820 год. Поскольку таблицы Мэддисона заканчиваются 2008 годом, данные за 2009–2010 годы рассчитаны на основе уровня ВВП за 2008 год из Maddison Database и годовых приростов ВВП 2009/2008 и 2010/2009 годов из базы данных Мирового банка [30].

К так называемым Х-странам отнесены Китай, Индия, Бразилия, Япония и страны бывшего СССР или Российской империи. К так называемым Y-странам отнесены 12 западноевропейских стран: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания, а также 4 западные страны за пределами Европы: Австралия, Новая Зеландия, США и Канада. Включенные в выборку страны производят сегодня примерно 75 % мирового ВВП.

Наложение двух графиков (суммарной доли ВВП выбранных Х-стран и суммарной доли ВВП Y-стран) позволяет увидеть волновой (циклический) процесс (см. рисунок).

Можно наблюдать 140-летнюю волну, в ходе которой происходит смена мирового лидера. С 1820 года (и, как можно предположить, до него, хотя полных данных по используемой вы- борке стран нет) в мировом ВВП лидировали Х-государства. Начиная с 1870 года (когда проявились результаты «промышленной революции» в европейских странах) начинается преобладание Y-государств, которые стали доминировать в общем объеме мирового ВВП. Максимальный разрыв между этими группами стран наблюдался в 1950–60-е годы, а в 1970-е годы он начал постепенно сокращаться. С 2008 года, то есть спустя 140 лет, X-страны вновь начинают выходить на лидирующие позиции, то есть превосходить альтернативные страны по объему производства ВВП. Причем, как показали данные за 2009–2010 годы, этот разрыв постепенно увеличивается, то есть меняется глобальная конфигурация основных глобальных игроков в мировом хозяйстве. Прогноз по группе стран БРИК (Х-стран в нашей классификации) подтверждает справедливость подобных ожиданий.

Преобладание Х-стран в мировом ВВП сопровождается также, как можно видеть, и ростом значимости Х-институтов и соответствующих ментальных моделей в Y-странах. В них после кризиса 2008–2009 годов возрастает роль государственного регулирования, централизованного управления, ценности «общего выживания».

Соотношение стран с доминированием Х и Y институциональных матриц в мировом ВВП, выборка (1820–2010)

Исходя из роли материально-технологической среды в коэволюции институтов и ментальных моделей, можно предположить, что изменившиеся условия воспроизводства в планетарном масштабе (осознание пределов роста ресурсов, экологические ограничения, рост взаимозависимости национальных экономик) приводят к необходимости замены мирового институционального порядка. Лучше приспособленные к таким особенностям материально-технологической среды Х-страны начинают занимать в глобальной экономике более важное место.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 11-06-12035-офи-м-2011) и гранта РГНФ (проект № 11-02-00088а), а также Совета по грантам Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ (проект № НШ-3010.2012.6).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

-

1. Адрианов В. Д. Эволюция основных концепций государственного регулирования экономики (от теории меркантилизма до теории функциональных экономических систем) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://viperson.ru/ wind.php?ID=269185&soch=1

-

2. Александров Ю. И. Введение в системную психофизиологию // Психология XXI века / Под ред. В. Н. Дружинина. М.: Пер Се, 2004.

-

3. Александров Ю. И., Александрова Н. Л. Комплементарность культур // От события к бытию. Грани творчества Г. В. Иванченко: Сб. науч. статей и воспоминаний / Сост. М. А. Козлов. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010.

-

4. Александров Ю. И., Александрова Н. Л. Субъективный опыт, культура и социальные представления. М.: Изд-во Института психологии РАН, 2009.

-

5. Александров Ю. И., Кирдина С. Г. Типы ментальности и институциональные матрицы: мультидисциплинар-ный подход // СОЦИС. 2012. № 8.

-

6. Александров Ю. И., Кирдина С. Г. Ментальность, институты и эффект «возрастающей отдачи» // Психология и экономика. 2011. Т. 4. № 2.

-

7. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. М.: Наука, 1980.

-

8. Аптер М. Кибернетика и развитие: Пер. с англ. М.: Мир, 1970.

-

9. Замай С. С., Охонин В. А. План и рынок с позиций математической теории оптимизации // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2010. Т. 8. № 2.

-

10. Институциональных матриц теория // Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. М.: ИНФРА-М, 2010.

-

11. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. 2-е изд. М.: ТЕИС, 2000, Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001.

-

12. Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики. 2002. № 4.

-

13. Матрица институциональная в социологии // Социологическая энциклопедия. М.: Мысль, 2003. Т. 1.

-

14. Методология и методика системного изучения советской деревни / Под ред. Т. И. Заславской. Новосибирск: Наука, 1980.

-

15. Овчинников Б. В., Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш психологический тип. СПб.: Андреев и сыновья, 1994.

-

16. Хо ф стеде Г., Маккрэй Р. Р. Возвращаясь к обсуждению личности и культуры: связь личностных черт и культурных осей // Социологический журнал. 2010. № 4.

-

17. Чудинов В. А. Ментальность, обусловленная средой [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.trinitas.ru/ rus/doc/0211/002a/02111079.htm

-

18. Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики // Избранные труды / Под ред. Ю. И. Александрова. М.: Изд-во ИП РА, 2006.

-

19. A sh M. G. Gestalt psychology in German culture, 1890–1967. Holism and the quest for objectivity. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

-

20. B ucht el E. E., Norenz ayan A. Thinking across cultures: Implications for dual processes / Eds. J. Evans, K. Frankish // Two Minds: Dual Processes and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 2009.

-

21. B ucht el E. E., Norenz ayan A. Which should you use, intuition or logic? Cultural differences in injunctive norms about reasoning // Journal of Social Psychology. 2008. Vol. 11.

-

22. Grossmann I., Var num M. Social class, culture, and cognition // Social Psychological and Personality Science. 2011. Vol. 2.

-

23. Harr i ng to n A. Re-enchanted science. Holism in German culture from Wilhelm II to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1996.

-

24. Henrich J., H e i ne S. J., N oren z ay an A. The weirdest people in the world // Behavioral and Brain Sciences. 2010. Vol. 33.

-

25. Kühnen U., H an nover B., Ro e der U., Shah A. A., S chub e rt B., Upmeye r A., Z ak ar i a S. Cross-Cultural variations in identifying embedded figures. Comparisons from the United States, Germany, Russia, and Malaysia // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2001. Vol. 32.

-

26. Maddison Database. Available at: http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm

-

27. Ni sb ett R. E., M a s ud a T. Culture and point of view // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2003. Vol. 100.

-

28. Ni sb ett R. E., P eng K., C ho i I., Norenz ayan A. Culture and systems of thought. Holistic versus analytic cognition // Psychological Review. 2001. Vol. 108.

-

29. To ome l a A. Culture of science: strange history of the methodological thinking in psychology // Integrative Psychological and Behavioral Science. 2007. Vol. 41.

-

30. Worldbank Database. Available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Aleksandrov Yu. I. , Institute of Psychology of RAS (Moscow, Russian Federation) Kirdina S. G. , Institute of Economics RAS (Moscow, Russian Federation)

COEVOLUTION OF MENTAL MODELS AND INSTITUTIONS

Список литературы Коэволюция институтов и ментальных моделей

- Адрианов В. Д. Эволюция основных концепций государственного регулирования экономики (от теории меркантилизма до теории функциональных экономических систем) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=269185&soch=1

- Александров Ю. И. Введение в системную психофизиологию//Психология XXI века/Под ред. В. Н. Дружинина. М.: Пер Се, 2004.

- Александров Ю. И., Александрова Н. Л. Комплементарность культур//От события к бытию. Грани творчества Г. В. Иванченко: Сб. науч. статей и воспоминаний/Сост. М. А. Козлов. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010.

- Александров Ю. И., Александрова Н. Л. Субъективный опыт, культура и социальные представления. М.: Изд-во Института психологии РАН, 2009.

- Александров Ю. И., Кирдина С. Г. Типы ментальности и институциональные матрицы: мультидисциплинарный подход//СОЦИС. 2012. № 8.

- Александров Ю. И., Кирдина С. Г. Ментальность, институты и эффект «возрастающей отдачи»//Психология и экономика. 2011. Т. 4. № 2.

- Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. М.: Наука, 1980.

- Аптер М. Кибернетика и развитие: Пер. с англ. М.: Мир, 1970.

- Замай С. С., Охонин В. А. План и рынок с позиций математической теории оптимизации//Вестник НГУ Серия: Информационные технологии. 2010. Т. 8. № 2.

- Институциональных матриц теория//Социологический словарь/Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. М.: ИНФРА-М, 2010.

- Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. 2-е изд. М.: ТЕИС, 2000, Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001.

- Корнаи Я. Системная парадигма//Вопросы экономики. 2002. № 4.

- Матрица институциональная в социологии//Социологическая энциклопедия. М.: Мысль, 2003. Т. 1.

- Методология и методика системного изучения советской деревни/Под ред. Т. И. Заславской. Новосибирск: Наука, 1980.

- Овчинников Б. В., Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш психологический тип. СПб.: Андреев и сыновья, 1994.

- Хофстеде Г., Маккрэй Р. Р. Возвращаясь к обсуждению личности и культуры: связь личностных черт и культурных осей//Социологический журнал. 2010. № 4.

- Чудинов В. А. Ментальность, обусловленная средой [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/002a/02111079.htm

- Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики//Избранные труды/Под ред. Ю. И. Александрова. М.: Изд-во ИП РА, 2006.

- Ash M. G. Gestalt psychology in German culture, 1890-1967. Holism and the quest for objectivity. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

- Buchtel E. E., Norenzayan A. Thinking across cultures: Implications for dual processes/Eds. J. Evans, K. Frankish//Two Minds: Dual Processes and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 2009.

- Buchtel E. E., Norenzayan A. Which should you use, intuition or logic? Cultural differences in injunctive norms about reasoning//Journal of Social Psychology. 2008. Vol. 11.

- Grossmann I., Varnum M. Social dass, сulture, and cognition//Social Psychological and Personality Science. 2011. Vol. 2.

- Harrington A. Re-enchanted science. Holism in German culture from Wilhelm II to Hitler. Princeton: Princeton University Press, 1996.

- Henrich J., Heine S. J., Norenz ay an A. The weirdest people in the world//Behavioral and Brain Sciences. 2010. Vol. 33.

- Kühnen U., Hannover B., Roeder U., Shah A. A., Schubert B., Upmeyer A., Zakaria S. Cross-Cultural variations in identifying embedded figures. Comparisons from the United States, Germany, Russia, and Malaysia//Journal of Cross-Cultural Psychology. 2001. Vol. 32.

- Maddison Database. Available at: http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm

- Nisbett R. E., Masuda T. Culture and point of view//Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2003. Vol. 100.

- Nisbett R. E., Peng K., Choi I., Norenzayan A. Culture and systems of thought. Holistic versus analytic cognition//Psychological Review. 2001. Vol. 108.

- Toomela A. Culture of science: strange history of the methodological thinking in psychology//Integrative Psychological and Behavioral Science. 2007. Vol. 41.

- Worldbank Database. Available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG