Коэволюционный подход в изучении городского культурного ландшафта города

Автор: Хилько Н.Ф., Горелова Ю.Р.

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Прикладная культурология

Статья в выпуске: 4 (58), 2024 года.

Бесплатный доступ

Культурный ландшафт города представляет собой систему расширения процесса сопряженного центрирования и концентрации системы от ядра к периферии, в котором которой наблюдается диссипация развития. В качестве основных подходов выделяются такие подходы, как: геоэкологический; феноменологический, ландшафтоведческий, антропологический, аксиологический и системный, частью которого является коэволюционный подход. Обосновывается продуктивность применения системного подхода к анализу динамики культурного ландшафта города. В его рамках культурный ландшафт определяется через понятие иерархичной сложноорганизованной системы. Коэволюция в системе культурного ландшафта города есть переход от синхронизации культурного пространства со структурными новообразованиями как естественному пути его развития к несинхронности развития сфер и подсистем культурного ландшафта и культурной среды при сохранении стабильности его ядра. В динамике культурного ландшафта выявились горизонтальная и вертикальная эволюционирующие плоскости, находящиеся в состоянии коэволюции. Это позволило обосновать коэволюционный подход к исследованию городского культурного ландшафта. При этом характеристика коэволюции дана на основе исходного значения культурогенома, находящегося в основании сопряжения линий в «треугольниках вертикальной и горизонтальной коэволюции», в пространстве которого выявлены основания культурного маркирования, который выступает интегратором социокультурных элементов городской культурной среды, способом сохранения и передачи культурной информации, ориентированной на воспроизводство прошлых образцов культуры и общественной жизни.

Культурный ландшафт города, постсоветский период, коэволюционный подход, культурогеном, системный подход, горизонтальная и вертикальная коэволюция, основания маркирования, модальности культурного ландшафта города, уровни культурного ландшафта, несинхронность развития

Короткий адрес: https://sciup.org/170207388

IDR: 170207388 | DOI: 10.34685/HI.2024.11.80.008

Текст научной статьи Коэволюционный подход в изучении городского культурного ландшафта города

Продуктивность применения системного подхода к анализу динамики культурного ландшафта города несомненна. Это связано, в первую очередь, с тем, что культурный ландшафт является сложным системным образованием. Во-вторых, это обусловлено наличием достаточного количества оснований для его маркирования и потребностью в обновлении важнейших индикаторов его изучения. Исследования культурного ландшафта часто носят междисциплинарный характер. При этом в зависимости от контекста, целей и задач изучения культурного ландшафта исследователи по-разному трактуют данное понятие. Действительно, у культурного ландшафта как феномена культуры есть свои смысловые грани и особенности. В качестве основных подходов следует выделить такие подходы, как геоэкологический; феноменологический, ландшафтоведческий, антропологический, аксиологический и системный, частью которого является коэволюционный подход.

Объектом исследования в данной статье является городской культурный ландшафт. В качестве предмета представляется совокупность подходов к его изучению в контексте переходных процессов. Цель исследования состоит в обосновании коэволюционного подхода к изучению городского культурного ландшафта города на пути его несинхронного развития. Цель реализуется посредством решения следующих задач:

-

- обосновать сущность коэволюционного подхода в структуре различных подходов к развитию культурного ландшафта города;

-

- определить уровни в структуре городского культурного ландшафта;

-

- выделить основания горизонтальной и вертикальной коэволюции;

-

- обосновать сущность коэволюционного подхода к рассмотрению динамики культурного ланлшафта.

Понимание городского культурного ландшафта будет неполным без анализа самого феномена города. Культурологические представления о городе как сложной многоуровневой системе со своими локальными микросредами и частными характеристиками присутствуют в работах В.Л.Глазычева, А.Э.Гутнова [7; 8]. По представлениям Т.И.Алексеевой-Бескиной, культурное измерение города системное, пространственное и представлено элементами искусственно создаваемой среды со всеми сложностями процессов их взаимодействия» [1].

Д.А.Алисов культурный ландшафт города понимает как некоторое средоточие культуры, возникающее на пересечении двух составляющих констант: пространства (среды) и социума (homosocialeest) одновременно [2].

С точки зрения синергетической концепции, самоорганизация может осуществляться только в открытых системах при условии ее неравновесности [15]. В этой связи необходимо обратиться к понятию культурогенома. Одним из теоретиков процессов культурной динамики О.Шпенглером культурогеном определяется совокупность и системная взаимосвязь базовых элементов данного типа культуры. В основе любой культуры, согласно Шпенглеру, лежит некий прасимвол, который можно обозначить как рок или судьбу, в каждом случае неповторимую и уникальную [16]. Таким образом, культурогеном городского культурного ландшафта может быть определён как интегратор социокультурных элементов городской культурной среды, способ сохранения и передачи культурной информации, ориентированной на воспроизводство прошлых образцов культуры и общественной жизни.

А.А.Ильин выделяет следующие факторы эволюции, лежащие в основе особенностей коэволюции природы, общества и культуры: «конкуренция, отбор, изоляция, наследственность, изменчивость. Горизонтальная эволюция предполагает культурный обмен, заимствование у современников, использование приемов современников для создания своего видения культуры» [10].

Нужно отметить, что в данной структуре дает о себе знать тенденция активизации значимости культурного наследия и ядра культуры в целом, отмеченная Т.А.Пархоменко [12]. Причиной этой тенденции, по мнению А.Buychik, является необходимость «в духовной устойчивости и упорядоченности , которые могла дать культура в её ставших и становящихся формах (памятник, традиция) и вера, взятая в самом широком смысле, как вера в существование абсолютных ценностей» [18, с. 3].

С позиции геоэкологического подхода, культурный ландшафт выступает как форма органичного сохранения культуры города и возможной ее адаптации ее к природным условиям. В то же время культурный ландшафт является целенаправленным и целесообразным антропогенным культурным пространством. Здесь концепция культурного ландшафта соприкасается с идеей ноосферы, которая, по мнению В.И.Вернадского [6], представляет собой не статичное, а динамичное явление (как и любая открытая система). Она постоянно развивается, достигая постепенно состояния сбалансированности, равновесия между двумя постоянно развивающимися системами – обществом и природой. Такое совместное развитие и даже сотворчество человека и окружающей его среды академик Н.Н.Моисеев назвал коэволюцией [11].

Основываясь на данных положения, Д.А.Дирин считает, что «именно там, где происходит процесс коэволюции, можно говорить о появлении и развитии ноосферы». В процессе коэволюции при опоре на культурные традиции формируются так называемые ядра коэволюции – своеобразные очаги устойчивого коэволюционного развития, которые со временем распространяют свое положительное влияние на прилегающие территории и в идеальном будущем должны соединиться, образовав ноосферу – сферу разумного объединения природной и социально-культурной сред. Таким образом, культурные ландшафты автор называет проявлением некоторого локального ноосферогенеза [9].

Феноменологический подход к культурному ландшафту, по мнению В.Н.Стрелецкого, имеет свои этнокультурные особенности, связанные с переосмыслением концепта культурного ландшафта в разных национальных школах [13]. В частности, в английской традиции, как это утверждает S.Daniels, этот подход дает о себе знать «как способ работы для выявления и описания смысловых значений между сознанием и наблюдаемыми в культурном ландшафте артефактами» [20, с. 10].

В рамках ландшафтоведческого подхода В.Н.Бочарников определяет культурный ландшафт как совокупность рационально преобразованных явлений природы , в которых структурные компоненты изменяются в интересах социума [4].

Антропологический подход к культурному ландшафту актуализирует социальную свою составляющую, которая в большей степени дает о себе знать в культурном пространстве города, что, по мнению Л.И.Бородкина, возвышает роль личности в историко-культурном процессе, позволяющей «выбрать наиболее правильный путь эволюции социальной системы» [3, с. 25]. В то же самое время в процессе эволюционирования культурный ландшафт семантически обозначается как образная ткань культурного пространства. И в этом смысле правы В.Эшмор и А.Кнаппа, писавшие, что «географы-гуманисты теперь ищут значение в ландшафте как в хранилище человеческих поисков, а постмодернисты видят ландшафт как культурный образ , словесные или письменные проявления которого дают нам образы или тексты с его значением или прочтением [17]. Несомненно, что производимые человеком в пространстве культурного ландшафта культурные продукты не могут не быть связаны с духовностью . На это счет актуальны культур-ландшафтоведческие исследования, проводимые во Франции. В частности, ведущий современный французский культур-географ Поль Клаваль, в 1990–2000-е годы в полной мере испытавший на себе влияние новых теоретических подходов, фокусирует внимание на феномене «ментальных пространств »[19].

Аксиологическое понимание культурного ландшафта имеет место в трактовке Ю.А.Веденина в рамках информационно-аксиологического подхода. При этом культурный ландшафт воспринимается как «сложная система материальных и духовных ценностей, обладающая <…> характерными сочетаниями природных и культурных компонентов, находящимися в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности» [5, с. 145].

В рамках системного подхода культурный ландшафт определяется через понятие иерархичной сложноорганизованной системы. При этом структура культурного ландшафта состоит из некого ядра, включающего в себя базовые для данной культурной общности характеристики (ценности, нормы, стандарты поведения и деятельности, а также специфичное вещно-предметное наполнение и пространственную организацию). По мере отдаления от ядра концентрация специфики и наполненности указанных выше параметров ослабевает. Очевидно, что ядро ландшафта необходимо соотносится со сферой культурного наследия, передающимся от поколения к поколению, оно выступает тем связующим началом, которое обеспечивает принадлежность всех представителей культурной общности к некому культурному целому.

В структуре культурного ландшафта города можно выделить следующие уровни: 1. философско-парадигмальный (макрокультурный); 2. предметно-пространственный (архитектурно-планировочный); 3. институционально-деятельностный (деятельность учреждений культуры и искусств и общественных объединений); 4. коммеморативный (культурно-символический); 5. образно-семиотический (изменение образцов и кодов культуры, образа России, специфики трансляции духовных смыслов, характера передачи архетипов культуры).

Развивая данные выше представления о городской культурной среде, дадим свое определение города. Во-первых, это место (пространство), особым образом организованное в соответствии с антропогенным влиянием (система улиц, планировочных узлов и отдельных зданий и коммуникаций). Во-вторых, это сложная социально-коммуникативная и социокультурная среда, обусловленная спецификой влияния на нее субъектов. И, наконец, в-третьих, город – это особое природноантропогенное образование, построенное на адаптации природных ландшафтов к потребностям человека и интегрируемых в социокультурную среду , в котором протекают специфические социокультурные процессы и возникают особые межсубъектные связи. При этом нужно иметь в виду, что городской культурный ландшафт принципиально отличается от сельского доминированием урбанизированных антропогенных территорий, отсутствием аграрной направленности природных компонентов.

В этой связи можно констатировать смену парадигм изучения культурного ландшафта с классической на синергетическую и осознание значимости коэволюционного характера развития, предполагающего возникновение несинхронных процессов и своеобразного культурогенома, инициирующего новообразования в культурном пространстве города, трансформации внешней и внутренней культурной среды.

Итак, с позиций системного подхода коэволюция городского культурного ландшафта имела два различных основания коэволюции: в вертикальной плоскости это – сверхустойчивость культурогенома, а в горизонтальной плоскости это – его пластичность, в слиянии двух культурогеномов – основание культурного выбора.

На основе выше сказанного, представим факторы вертикальной и горизонтальной эволюции коэволюционного перехода в развитии культурного ландшафта.

-

I. Вертикальная эволюция.

-

1.1. Сопряжение с культурогеномом.

-

1.2. Ценностное осмысление культурогенеза.

-

1.3. Культурная диффузия и распространение продуктов культуры.

-

1.4. Культурное наследование.

-

1.5. Смена культурогенома: «Стремление повторить или превзойти предыдущие культурные достижения» (А.А.Ильин) .

-

-

II. Горизонтальная эволюция: культурные новообразования.

-

2.1. Культурно-коэволюционные заимствования у современников.

-

2.2. Культурная адаптация.

-

2.3. Формирование параллельного видения культуры.

-

2.4 . Культурно-диссипативный обмен.

-

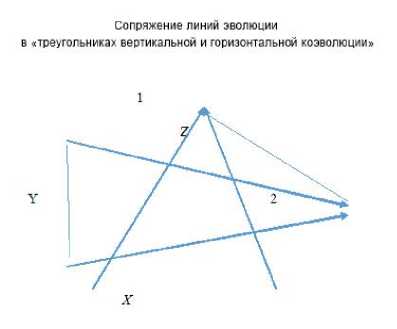

Применение коэволюционного несинхронного анализа предполагает наличие двух взаимосвязанных точек бифуркации как двух различных культурных кодов вертикали и горизонтали коэволюционного процесса (1 и 2 на рис. 1) [14, с. 9]. Соответственно появляются два основания культурной эволюции (X, Y) и одно – коэволюции (Z), представляющих собой три различных культурогенома.

На основе выше сказанного, представим факторы вертикальной и горизонтальной коэволюции культурного ландшафта. Итак, культурный ландшафт города представляет собой систему концентрических колец, в центре которой специфические характеристики системы проявлены в более концентрированной форме, а к периферии наблюдается размывание, то есть диссипация их специфики. С точки зрения системного подхода культурный ландшафт города, с одной стороны, определяется инфраструктурой культуры и, с другой стороны, детерминирует характер культурной среды, заключенной в определенном ареале культурного пространства.

В динамике культурного ландшафта выявились горизонтальная и вертикальная эволюционирующие плоскости, находящиеся в состоянии коэволюции. Это позволило обосновать коэволюционный подход к исследованию городского культурного ландшафта. При этом характеристика коэволюции дана на основе исходного значения культурогенома, находящегося в основании сопряжения линий в «треугольниках вертикальной и горизонтальной коэволюции», в пространстве которого выявлены основания культурного маркирования.

Культурный ландшафт города – явление многогранное и наделенное сложным по структуре и системным взаимодействиям его компонентов содержанием. Эта многогранность определяется многоаспектностью составляющих данный научный конструкт понятий, таких как культура, ландшафт, город. Не углубляясь в дискуссии по поводу категории «культура», отметим, что в сопряжении с термином «ландшафт» определение «культурный» призвано акцентировать внимание на его преломление и опосредование через культурную деятельность социума и отдельных личностей. Сам термин «ландшафт» артикулирует пространственно-временные рамки и привносит акцент на системное взаимодействие составляющих его компонентов. Понятие «город» еще более локализует пространственные рамки и устанавливает в них специфические социокультурные параметры.

Существует множество подходов к определению культурного ландшафта, связанного с различными подходами к культуре в целом. Так, с точки зрения антропологического подхода культурный ландшафт определяется как культурно-природная целостность, структура и качество которого находится под воздействием антропогенных факторов и преобразуется активной деятельности человека. С точки зрения семиотического подхода акцентируется аспект ландшафта как средоточия трансляции определенных культурных кодов, знаков, образов, символов.

Аксиологический подход артикулирует аспект наполненности культурного ландшафта ценностями, определяющими его своеобразие и генерирующими различные типы взаимоотношений с другими культурными ландшафтами.

Культурогеном городского культурного ландшафта выступает интегратором социокультурных элементов городской культурной среды, способом сохранения и передачи культурной информации, ориентированной на воспроизводство прошлых образцов культуры и общественной жизни.

Предметно-структурный аспект культурного ландшафта предполагает исследование компонентов изучаемой системы, включающих пространство культурных объектов и явлений, входящих в поле материального и нематериального наследия, которые по существу складываются в подсистемы сущностных доминант, ядра и периферийных структур . При этом возникает совокупность способов взаимосвязи ценностных маркеров и культурных кодов, определяющих социальную значимость компонентов культурного пространства города.

В то же время сущность системного похода в динамике культурных процессов в ходе анализа культурного ландшафта с учетом синергетической концепции требует обращения к функциональносущностной и исторической плоскостям исследования. При этом внешнее функционирование культурного ландшафта предполагает непрерывную смену сущностных доминант, перехода компонентов культурного ландшафта из ядра в периферийные структуры и обратно, а также межландшафтные взаимодействия. Это тесно связано с рядом бифуркационных процессов. В то же самое время внутренние процессы функционирования культурного ландшафта предполагают структурирование сущностей культурной значимости маркеров и культурных кодов архитектурного, культуротворческого, досугового, коммеморативного компонентов функционирования культурного ландшафта.

Важность применения системного подхода к анализу динамики культуры в целом и городского культурного ландшафта в частности для анализа современных условий несомненна. Это обусловлено, с одной стороны, накоплением достаточного количества оснований для его маркирования и, с другой стороны, потребностью обновления важнейших индикаторов его изучения.

Список литературы Коэволюционный подход в изучении городского культурного ландшафта города

- Алексеева-Бескина, Т. И. Саморазвивающаяся система города // Город в процессах исторических переходов. -Москва: Наука, 2001. - С. 74-95.

- Алисов, Д. А. Культурный ландшафт малого города: вопросы теории и методологии // Культурные ландшафты сибирского города: проблемы теории и практики / под ред. Д А. Алисова, И. А. Селезневой. - Москва: Ин-т Наследия, 2019. - 54 с.

- Бородкин, Л. И. Историческая синергетика: антропологический аспект // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2001/2002. - Москва, 2002. - C. 27-28.

- Бочарников, В. Н. «Дикая природа» и «культурный ландшафт»: возможности применения в ландшафтоведении // Астраханский вестник экологического образования. - 2014. - № 4(30). - С. 35-39.

- Веденин, Ю. А. Концепция культурного ландшафта и задача охраны культурного и природного наследия // Ориентиры культурной политики: Информ. вып. Мин-ва культуры РФ. - 1992. - № 6. - С. 146.

- Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера. - Москва, 2002. - 245 с.

- Глазычев, В. Л., Замиховская, А. И. Социально-культурный потенциал города: концепция, динамика. Показатели // Проблемы качества городской среды. - Москва, 1989. - С. 47-49.

- Гутнов, А. Э. Системный подход в изучении города: основания и контуры городского развития // Системные исследования. - Москва, 1985. - С. 67-78.

- Дирин, Д. А. Геоэкологический подход в концепции культурного ландшафта // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - №3 (79). - С. 129-133.

- Ильин, А. А. Особенности коэволюции природы, общества и культуры // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. - 2012. - №4. - С. 48.

- Моисеев, Н. Н. Человек и ноосфера. - Москва, 1990. - 185 с.

- Пархоменко, Т. А. Дискурсы об историко-культурном наследии в современном мире (XX-XXI вв.). - Москва: Ин-т Наследия, 2024. - 154 с.

- Стрелецкий, В. Н. Концепт культурного ландшафта в мировой культурной географии: научные истоки и современные интерпретации // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. - 2019. - №1(36). - С. 148-178.

- Хилько, Н. Ф. Проблема перехода в формировании культурного ландшафта в постсоветский период в процессе коэволюции // Омские научные чтения. материалы VI Всероссийской научной конференции. Омск, 2024. -С. 8-14.

- Цырендоржиева, Д. Ш. Развитие общества с позиций синергетики // Вестник Бурятского государственного университета. - 2009. - № 6. - С. 26-29.

- Шпенглер, О. Пессимизм ли это? Ответ моим критикам // Философский альманах. - Полтава, 1994. - С. 25.

- Ashmore, W, Knapp A. B. Archaeologies of Landscape: contemporary perspective. - Oxford: Blackwell, 1999. - P. 3.

- Buychik, A. The formation of klironomical thinking in the system of the social outlook / Alexander Buychik // European Scientific e-Journal. - 2021. - Issue 1(7) - P. 143-144. - URL: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=162 (дата обращения: 26.10.2024).

- Claval, P. Géographie culturelle. Une nouvelle approche des sociétés et des millieux. - Paris: Armand Collins, 2003. -288 p.

- Daniels, S. Fields of vision: landscape imagery and national identity in England and United States. - Cambridge: Polity Press, 1993. - 260 p.; Mitchell, D. Cultural landscapes: The dialectical landscape: Recent landscape research in human geography // Progress in human geography. - 2002. - Vol. 26. - P. 381-389; Relph, E. Rational Landscape and Humanistic Geography. - London: Groom Helm, 1981. - 231 p.