Колчанные крюки булан-кобинской культуры из памятника Яломан II (Центральный Алтай)

Автор: Тишкин Алексей Алексеевич, Матренин Сергей Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе подробно рассмотрены колчанные крюки из железа, обнаруженные на памятнике Яломан II в группе раскопанных курганов 2-й половины IV - 1-й половины V в. н. э. Авторами проведен сравнительный анализ этих изделий с известными археологическими материалами из разных регионов Евразии. Установлено, что у населения булан-кобинской культуры наибольшей популярностью пользовались крюки с поперечной планкой. Начальная дата фиксации их на территории Южной Сибири является принципиально важным моментом для разработки региональной археологической периодизации. Выяснено, что на Алтае такие крюки появились не ранее 2-й половины III в. н. э. и могут быть в целом датированы 2-й четвертью I тыс. н. э. Данные предметы имеют больше всего аналогий в комплексах IV-V вв. н. э., что отражает время их широкого применения. Выявлено значительное сходство крюков булан-кобинской культуры с экземплярами из Восточного Забайкалья позднесяньбийского времени и начала раннего Средневековья. Крюки с поперечной планкой являются одним из хронологических индикаторов поздней фазы бело-бомского этапа (II - 1-я половина IV в. н. э.) и заключительного периода существования булан-кобинской общности. Публикация находок компенсирует дефицит имеющихся в научном обороте источников по воинскому снаряжению и способствует дальнейшему типологическому изучению рассмотренной категории.

Алтай, булан-кобинская культура, сяньби, погребальные комплексы, колчанные крюки, поясная гарнитура, снаряжение, сравнительный анализ, морфологическое описание, датировка, аналогии, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737871

IDR: 14737871 | УДК: 902.63+903.2

Текст научной статьи Колчанные крюки булан-кобинской культуры из памятника Яломан II (Центральный Алтай)

Установление относительной и абсолютной хронологии археологических памятников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанско-го времени (II в. до н. э. – V в. н. э.) – одна из актуальных задач современного этапа исследований. Важным и продуктивным подходом в данной сфере научной деятельности является системный анализ вещевых комплексов, который предполагает морфологию, классификацию, типологию и реконструкцию каждой категорий изделий и их совокупности. В этом процессе необходимо выявление и корреляция хронологических индикаторов разного уровня. В отечественной археологии опыт таких изысканий на материалах II в. до н. э. – V в. н. э. наиболее обстоятельно реализован в сарматологии, а также при изучении памятников поздней древности лесной зоны Западного Приуралья (см.: [Генинг, 1979; Останина, 1997; Малашев, 2000; Симоненко, 2004] и др.).

Распространенными находками погребального инвентаря булан-кобинской культуры выступают предметы поясной гарнитуры. К ним относятся изделия функционального (пряжки, крюки, распределители, наконечники, кольца, скобы) и декоративного (бляхи) назначения, фиксировавшиеся на основных и саадачных ремнях, а также на портупее. Такие детали становятся достаточно информативным источником для археологического датирования, разработки периодизации, проведения различного рода реконструкций. Отдельную категорию в обнаруженных гарнитурах представляют колчанные крюки, которые предназначались

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (проект № 2010-1.2.1-300-028-022).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 7: Археология и этнография

для застегивания стрелковых поясов. В изучении этого элемента воинского снаряжения кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жу-жанского времени имеется пока небольшой задел. Колчанные крюки из могильника Кок-Паш рассматривались В. Н. Елиным [1987; Васютин, Елин, 1987] и А. С. Васютиным [1987]. Такие же изделия из некрополя Булан-Кобы IV характеризовались Ю. Т. Ма-мадаковым [1990]. Следует указать, что к настоящему времени опубликована только часть находок крюков с территории Алтая, которые относятся к 1-й половине I тыс. н. э. Современный уровень накопления археологических материалов дает возможность приступить к полноценному классификационному и типологическому анализу колчанных крюков булан-кобинской культуры с привлечением более обширного корпуса аналогий из памятников разных регионов Евразии (Западная Сибирь, Центральная и Средняя Азия, Приуралье, Восточная Европа и пр.).

Цель настоящей статьи – сравнительный анализ железных колчанных крюков из поздней хронологической группы курганов могильника Яломан II, результаты которого позволят частично компенсировать дефицит имеющихся в научном обороте источников по воинскому снаряжению населения булан-кобинской культуры

Археологический комплекс Яломан II находится вблизи устья р. Большой Яломан, на четвертой надпойменной террасе левого берега Катуни, в Онгудайском районе Республики Алтай. Он изучался экспедицией АлтГУ под руководством одного из авторов статьи в 2001–2003, 2005, 2007–2008 гг. В центральной части памятника раскопано шесть курганов верх-уймонского этапа (2-я половина IV – 1-я половина V в. н. э.) бу-лан-кобинской культуры, в которых похоронены представители «элитной» группы населения рассматриваемой общности. Коллекция найденных крюков состоит из четырех экземпляров.

Прежде чем перейти к характеристике данных предметов, необходимо сделать несколько замечаний относительно их морфологии. Колчанный крюк – это металлическая застежка, имеющая основание, язычок и щиток. Основание – главная часть корпуса в виде стержня или пластины. Язычок – резко загнутый конец стержня или пластины, предназначенный для фиксации свободного конца ремня либо для крепления крюка к корпусу колчана. Язычок может быть простым или зооморфным, а также с поперечной планкой на окончании. Щиток – место соединения крюка с неподвижным концом ремня, четко выделенное либо плавно переходящее в основание. Конструктивно щитки разнообразны (сомкнутая петля, ориентированная просветом на лицевую сторону крюка; несомкнутая петля, загнутая на лицевую или тыльную сторону основания; пластина с прорезью; монолитная пластина, фиксирующаяся с помощью шпеньков).

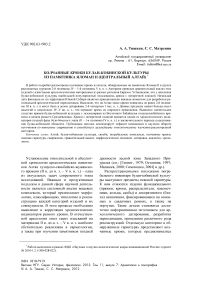

Публикуемые изделия (рис. 1) из памятника Яломан II в настоящее время хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая АлтГУ (коллекция № 181). Они происходят из следующих объектов.

Колчанный крюк из кургана № 29 имеет основание в виде прогнутого стержня четырехугольного сечения (рис. 1, 1 ). Окончание язычка снабжено поперечной планкой V-образной формы длиной 3,4 см. Щиток с остатками кожаного ремешка, сложенного вдвое, представляет собой сомкнутую петлю, которая ориентирована просветом на лицевую сторону. Щиток (в плане овальный, размерами 4 × 1,5 см) расположен относительно основания перпендикулярно. Общая длина крюка составляет 7,8 см. Сохранность изделия удовлетворительная.

Крюк из кургана № 30 с основанием в виде слегка прогнутого стержня четырехугольного сечения (рис. 1, 2 ). Язычок имеет прямую поперечную планку на окончании. Длина планки 2,7 см. Щиток представляет собой сомкнутую, но полностью нескованную петлю (размерами 3,4 × 2 см) вытянуточетырехугольной формы, расположенную относительно основания перпендикулярно. Просвет петли ориентирован на лицевую сторону стержня. Общая длина изделия составляет 8,3 см. Сохранность предмета удовлетворительная.

Основание крюка из кургана № 31 представляет собой слегка прогнутый стержень с четырехугольным сечением (рис. 1, 3 ). На окончании язычка расположена прямая поперечная планка длиной 3,2 см. Щиток оформлен в виде овально-четырехугольной пластины шириной 1,9 см, плавно переходящей в стержень и фиксирующейся на неподвижном конце ремня с помощью вставного шпенька с широкой шляпкой. Общая длина крюка 8,6 см, сохранность предмета удовлетворительная.

Рис. 1. Колчанные крюки из памятника Яломан II: 1 – курган № 29; 2 – курган № 30; 3 – курган № 31; 4 – курган № 32 ( 1 – железо с остатками кожи; 2–4 – железо)

Крюк из кургана № 32 имеет слегка прогнутое основание-стержень квадратного сечения (рис. 1, 4). Окончание язычка с прямой поперечной планкой длиной 4,6 см. Щиток представляет собой сомкнутую петлю, ориентированную просветом на лицевую сторону стержня, в которую пропущена подвижная лопасть-полуобойма, присоединявшаяся к ремню вставными шпеньками. Щиток-петля (прямоугольной формы, размерами 3,4 × 1,7 см) расположен относительно стержня перпендикулярно. Абрис лопасти-полуобоймы демонстрирует прямоугольник размерами 2,5 × 2,3 см. В длину крюк достигает 7,3 см. Сохранность предмета относительно удовлетворительная.

Особенности конструкции и формы щитков, а также оформления язычков дают основания рассматривать описанные выше крюки в качестве отдельных типов. Зафиксированные ситуации расположения крюков in situ в курганах Яломана II показывают, что они применялись для застегивания стрелковых поясов и найдены рядом с колчанами. Из-за плохой сохранности кожаных деталей сложно сказать, каким конкретным способом осуществлялось соединение крюка, ремня и колчана. Кроме того, в захоронениях колчаны могли помещаться с расстегнутым стрелковым поясом. Однако во всех приведенных случаях крюки располагались отдельно от основного пояса с пряжкой.

Материалы могильника Яломан II отражают тенденцию использования в воинском снаряжении носителей булан-кобинской культуры крюков с поперечной планкой на язычке. Данный признак присутствует у 21 из 34 известных нам экземпляров из памятников Алтая II–V вв. н. э. Функциональное назначение планки заключалось в более надежной фиксации свободного конца ремня в виде широкой прорези или петли. Такую же роль планка выполняла и в случае, когда крюк крепился к металлической скобе [Ко-вычев, 1983. С. 117. Рис. 1, 5, 11–12 ]. Особенностью крюков с указанным оформлением язычка является сравнительно большая длина основания, которое к тому же почти всегда прогнуто.

Начальная дата появления крюков с поперечной планкой на территории Южной Сибири является принципиально важным моментом для создания региональной археологической периодизации. Сложность ее определения вызывает «плавающая» датировка комплексов, где найдены данные предметы, а также, к большому сожалению, фрагментарная публикация материалов некоторых памятников, очень перспективных для решения этого вопроса. Неудивительно, что в ряде случаев такие крюки сами приобретают значение хронологического индикатора.

Имеющиеся к настоящему моменту археологические источники подтверждают вывод, что описанная модификация крюков отсутствует в памятниках I–II вв. н. э. [Елин, Васютин, 1984. С. 36; Васютин,

Елин, 1987; Елин, 1987; Николаев, 2000. С. 78–82]. За пределами Алтае-Саянской горной страны основная масса случаев обнаружения крюков с поперечной планкой связана с материалами IV–V вв. н. э. Они представлены в погребениях носителей бур-хотуйской и дарасунской культур Восточного Забайкалья (V–VI вв.) 1, поздних сяньби на территории северного Китая (начало IV в.), «кенкольцев» Тянь-Шаня (IV–V вв.), джетыасарского населения Восточного При-аралья (IV в.), кочевников Приуралья и Северного Причерноморья гуннского времени (конец IV – V в.), племен Новосибирского Приобья (2-я половина V – начало VI в.) [Асеев и др., 1984. С. 170. Табл. VI, 8 ; табл. XVIII, 1–3 , 6 ; табл. XX, 10 ; табл. XXIII, 2 ; Худяков, 1991. Рис. 30, 1–3 , 5–7 , 9 ; Кириллов и др., 2000. Рис. 75, 5 ; 76, 2 ; 80, 10 ; Ко-жомбердиев, Худяков, 1987. Рис. 2, 10–11 ; Троицкая, Новиков, 1998. Рис. 23, 9 ; Левина, 1994. Рис. 139, 37 ; Засецкая, 1994. Табл. 5, 12 ; табл. 37, 21 ; табл. 46, 19 ; Боталов и др., 2006. С. 112. Рис. 37, 6 ; Yu Junyu, 1997. Fig. 9, 3 ]. Однако крюки с таким оформлением язычка появляются раньше. Этот факт документируется данными по закрытым комплексам Восточного Забайкалья, Тывы, предгорий Кузнецкого Алатау и непосредственно Алтая, датировка которых сейчас может быть аргументирована в интервале не древнее III в. и не моложе 1-й половины IV в. н. э.

Полноценное рассмотрение материалов Восточного Забайкалья практически сведено на нет выборочной публикацией захоронений бурхотуйской культуры, начальная дата которой уже несколько десятилетий определяется в пределах IV или V в. н. э. без каких-либо указаний на более узкий хронологический интервал. Для нас в данном случае важно то, что колчанные крюки с планкой обнаружены в сяньбийских погребениях дуройского типа Приаргунья (могильники Большая Канга I, Дурой I) [Ковычев, 2006. Рис. 6, III-4; Зюзин, 2008. С. 168]. В хронологическом отношении они занимают про- межуточное положение между зоргольской (II – начало III в. н. э.) и бурхотуйской группами памятников и датируются, скорее всего, не ранее середины III в. н. э. [Яремчук, 2003. С. 73–75; 2005; Ковычев, 2006. С. 255, 257]. Погребения «дуройцев» позднесянь-бийского круга отражают процесс формирования элементов вещевого комплекса и погребального обряда бурхотуйской общности на рубеже III–IV вв. н. э.

В опубликованных материалах кокэль-ской культуры Тывы крюки с планкой представлены двумя экземплярами из кургана-кладбища Кокэль-26 [Вайнштейн, 1970. Рис. 60, 2 ; 73, 8 ]. Крюк из Бай-Тайги [Грач, 1966. Рис. 30, 1 ] датируется по сопутствующим вещам (прежде всего железным пластинам от доспеха) не ранее 2-й половины IV в. н. э. Время существования некрополя Кокэль до сих пор вызывает дискуссии. По мнению Д. Г. Савинова, начальная датировка этого комплекса приходится на конец II – начало III в. н. э. и соотносится с периодом господства в Центральной Азии сяньби [1992; 2003; Длужневская, Савинов, 2007. С. 74]. Н. Н. Николаев определяет нижний хронологический рубеж функционирования данного некрополя временем крушения военно-политического могущества сяньби, а сам памятник датирует не ранее конца III в. н. э. [2001. С. 24–25]. Принимая во внимание относительно «короткую» хронологию Кокэля, можно допустить, что большая часть погребений памятника попадает в отрезок времени от середины III до середины IV в. н. э. К сожалению, крюки происходят из погребений (№ 31, 38), сопроводительный инвентарь которых датируется в широких рамках. Экземпляр из погребения № 38 найден вместе с гривной из витой пластины (типологически более ранней, чем крученые гривны из нескольких сплетенных вместе проволок), аналогии которой представлены в таштыкском склепе № 2 Изых-ского чаатаса IV–V вв. н. э. [Вадецкая, 1999. Табл. 91]. Не исключено, что в Тыве эти украшения появились несколько раньше, чем на Среднем Енисее.

Экземпляр крюка с поперечной планкой имеется в фоминской культуре. Обнаружен в Усть-Абинском могильнике в предгорьях Кузнецкого Алатау [Ширин, 2003. С. 65. Табл. LXX, 11]. Археологический возраст этого памятника определяется не ранее 2-й половины III в. н. э. на основании хорошо датирующихся вещевых комплексов, в том числе с привлечением позднесарматских и прикамских аналогий. Крюки этой конструкции демонстрируют контакты населения подтаежной зоны юга Западной Сибири с кочевыми племенами на волне «великого переселения народов». С какой территории найденное изделие попало в предгорья Кузнецкого Алатау, сказать сложно, однако, учитывая параллели в вещевых наборах с материалами булан-кобинской и кокэльской культур, предпочтительно рассматривать направление связей с Алтаем и Тывой. В ареале фоминской культуры начало распространения крюков с планкой могло запаздывать до последней четверти III в. н. э.

На территории Алтая крюки с поперечной планкой впервые появляются на бело-бомском этапе (II – 1-я половина IV в. н. э.) булан-кобинской культуры. Изучение результатов раскопок базового памятника Булан-Кобы IV показывает, что погребения с колчанными крюками и расположенные по соседству с ними захоронения содержат ряд категорий сопроводительного инвентаря (ножны с железными витыми цепочками, удила с малокрючковыми окончаниям звеньев и кольчатыми псалиями, пряжки с неподвижным шпеньками и длинными щитками, поясные бляхи-скобы), временная атрибуция которых соответствует концу III – 1-й половине IV в. н. э. Важно обратить внимание, что по облику предметного комплекса данный некрополь ближе к памятникам верх-уймонского этапа. Аналогичные наблюдения сделаны и в отношении курганной группы Степушка I, в которой встречены подобные крюки (неопубликованные пока материалы аварийных раскопок экспедиции АлтГУ в 2010 г. в окрестностях одноименного села Онгудайского района Республики Алтай).

Ранний период применения крюков с планкой в воинском снаряжении на Алтае демонстрирует, по-видимому, курган № 227 могильника Балыктыюль, в котором зафиксировано сочетание разных поколений вещей [Сорокин, 1977. Рис. 5, 6]. Время появления этого опорного для датировки комплекса может быть определено не ранее 2-й половины III в. н. э. прежде всего с учетом аналогий по поясным гарнитурам (пряжки Т-образной формы со щитками, распределители). Омоложение его возраста до V в. н. э., основанное на синхронизации с заведомо более поздними материалами [Васютин, 2000. С. 204–205; Бобров и др., 2003], на наш взгляд, является не оправданным, не учитывая особенностей развития булан-кобинской культуры. Сопроводительный инвентарь других памятников бе-ло-бомского этапа, содержащих крюки с поперечной планкой (Кам-Тытугем, Кызыл), не отражает узких датировок в интервале III–IV вв. н. э.

Приведенные выкладки дают основание считать, что период использования колчанных крюков с поперечной планкой в воинском снаряжении «булан-кобинцев» приходится на 2-ю четверть I тыс. н. э. Верхняя хронологическая граница бытования таких изделий на Алтае устанавливается достаточно уверенно в пределах 2-й половины V – 1-й половины VI в. н. э. по их присутствию в оградках кызыл-ташского этапа тюркской культуры. В последующее время они не встречаются.

Изобретение крюков с таким оформлением язычка пока трудно связать с какой-то конкретной этнокультурной средой, хотя предпочтение можно отдать племенам позд-несяньбийского конгломерата. При этом выделяются два региона, где такие застежки имели наибольшую популярность. Одним из них является Алтай, другим – Восточное Забайкалье. В остальных упомянутых регионах рассматриваемые крюки встречаются редко. Из Центральной Азии они распространились в Семиречье и на Нижнюю Сырдарью (IV в. н. э.), а оттуда в конце IV в. вместе с гуннами попали в степи Приуралья и Восточную Европу.

Сравнительное изучение крюков яломан-ской коллекции на уровне других признаков (конструкция, форма планок и щитков) дало следующие результаты.

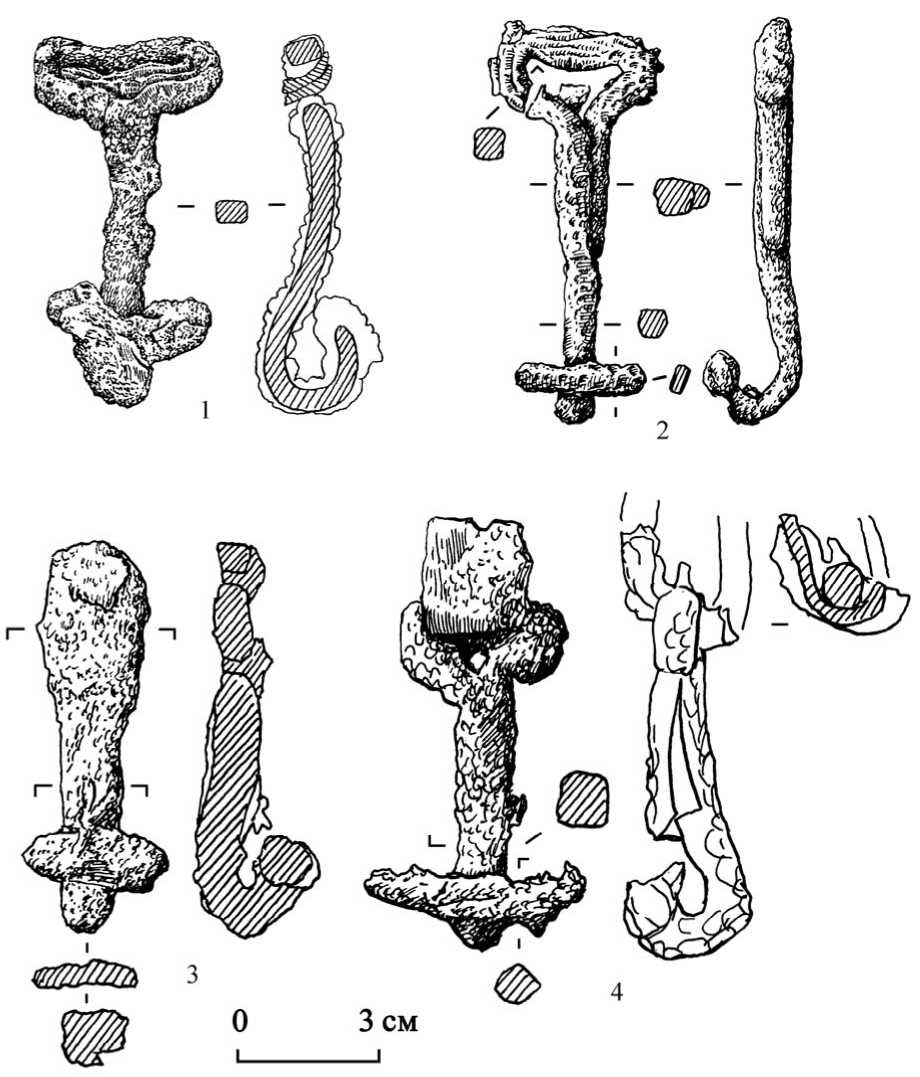

Крюк с V-образно согнутой планкой и щитком в виде сомкнутой петли овальной формы из кургана № 29 Яломана II аналогичен находке из булан-кобинского захоронения в гроте Кам-Тытугем (рис. 2, 1). Экземпляры с похожим оформлением окончания язычка, но с разной формой петельчатых щитков имеются в комплексах не древнее IV в. н. э. из бурхотуйской культуры Восточного Забайкалья, кенкольской культуры Тянь-Шаня, джетыасарской культуры Восточного Приаралья [Кожомбердиев, Худяков, 1987. Рис. 2, 10; Худяков, 1991. Рис. 30, 5; Левина, 1994. Рис. 139, 37]. На террито- рии Алтая крюки с такими характеристиками появляются, видимо, с IV в. н. э.

Крюк из кургана № 32 Яломана II с прямой планкой и щитком в виде сомкнутой прямоугольной петли, в которую вставлена подвижная лопасть-полуобойма, крепящаяся к ремню вставными шпеньками, можно сравнить с экземплярами с прямоугольным щитком, но без лопасти, обнаруженными на Алтае в могильнике Кок-Паш (рис. 2, 2–3 ). В предгорьях Кузнецкого Алатау обломок такого крюка найден в Усть-Абинском могильнике фоминской культуры, где он датируется не ранее 2-й половины III в. н. э., вероятно, ближе к концу столетия [Ширин, 2003. Табл. LXX, 11 ]. Предварительно этот крюк можно также сопоставить с бронзовым крюком булан-кобинской культуры из Балыктыюля (рис. 2, 4 ). В опубликованных археологических источниках по другим регионам аналогии отсутствуют. Период использования таких крюков «бу-лан-кобинцами» соответствует 2-й четверти I тыс. н. э.

Самой распространенной разновидностью являлись крюки с прямой планкой и щитком в виде сомкнутой петли овальной формы, подобные находке из кургана № 30 памятника Яломан II. Похожие крюки происходят из других некрополей булан-кобинской культуры (Булан-Кобы IV, Дя-лян, Кок-Паш, Верх-Уймон). Кроме того, они известны в раннетюркской оградке 2-й половины V – 1-й половины VI в. комплекса Кудэргэ (рис. 2, 5 ). Аналогии данным экземплярам самые многочисленные. Они встречены в кокэльском ритуальном комплексе из Бай-Тайги в Туве (не ранее 2-й половины IV в. н. э.), в дуройских (Большая Канга I) и бурхотуйских погребениях Восточного Забайкалья (преимущественно IV– VI вв. н. э.), в катакомбах кенкольской культуры Тянь-Шаня (не ранее IV в. н. э.), в курганном погребении раннего этапа (2-я половина V – VI в. н. э.) верхнеобской культуры Крохалевка-23, в памятниках гуннского времени (конец IV – V в. н. э.) Приуралья (Кызыл-Адыр, курган с «усами» Султанти-мировский I) и Северного Причерноморья (Новогригорьевка, Кубей) [Грач, 1966. Рис. 30, 1 ; Асеев и др., 1984. Табл. XVIII, 2 ; табл. XXIII, 2 ; Кожомбердиев, Худяков, 1987. Рис. 2, 11 ; Худяков, 1991. Рис. 30, 1 ; Засецкая, 1994. Табл. 5, 12 ; табл. 37, 21 ; табл. 46, 19 ; Троицкая, Новиков, 1998.

Рис. 2. Крюки с поперечной планкой: 1 – погребение в гроте Кам-Тытугем (по: [Худякови др., 1998]); 2–3 – Кок-Паш, курганы № 29, 49 (по: [Бобров и др., 2003]); 4 – Балыктыюль, курган № 227 (по: [Сорокин, 1977]); 5–6 – Кудыргэ, оградка (по: [Илюшин, 2000]) ( 1–3 , 5–6 – железо; 4 – бронза)

Рис. 23, 9 ; Кириллов и др., 2000. Рис. 80, 10 ; Ковычев, 2006. Рис. 6, 4 ; Боталов и др., 2006. Рис. 37, 6 ]. На Алтае такие крюки датируются 2-й половиной III – началом VI в. н. э. Широкое применение в воинском снаряжении они получили, видимо, на рубеже III–IV вв. н. э.

Крюк с прямой планкой и щитком в виде пластины, фиксирующейся к ремню с помощью вставного шпенька, из кургана № 31 Яломана II имеет аналогии в позднесянь-бийских материалах могильника Дурой I Восточного Забайкалья (не ранее середины III в. н. э.), а также в погребении династии Ранняя Янь (начало IV в. н. э.) из Чаояна в Северном Китае [Yu Junyu, 1997. Fig. 7, 3 ;

Зюзин, 2008. С. 168]. Похожий, но не идентичный по форме щитка экземпляр обнаружен в тюркской оградке 2-й половины V – 1-й половины VI в. из Кудыргэ (рис. 2, 6 ). Наиболее вероятное время бытования таких крюков у булан-кобинского населения – IV–V вв. н. э.

В завершение проведенного сравнительного изучения колчанных крюков из могильника Яломан II можно сделать следующие выводы. Наибольшей популярностью у населения булан-кобинской культуры пользовались крюки c поперечной планкой, генетически не связанные с традициями скифо-сакского, хуннского и раннесянь-бийского времени. Период бытования таких крюков на Алтае приходится на 2-ю четверть I тыс. н. э. Больше всего аналогий им происходит из памятников IV–V вв. н. э., что отражает время их максимально активного использования. Типологически значимые различия между «ранними» (2-я половина III – 1-я половина IV в. н. э.) и «поздними» (2-я половина IV – начало VI в. н. э.) экземплярами пока выявить сложно. Происхождение крюков с таким оформлением язычка трудно связать с какой-то конкретной этнокультурной средой. Актуальным является вопрос о возможности появления крюков с поперечной планкой на территории Алтая в рамках влияния материальной культуры позднесяньбийского конгломерата племен на волне «великого переселения народов». В этой связи следует отметить значительное сходство колчанных крюков с поперечной планкой на Алтае и в Восточном Забайкалье, что могло быть связано с ориентацией населения этих регионов на одинаковые исходные прототипы воинского снаряжения. Крюки с поперечной планкой следует рассматривать в качестве одного из хронологических индикаторов поздней фазы бело-бомского этапа (II – 1-я половина IV в. н. э.) и заключительного периода существования булан-кобинской культуры.