Количественная характеристика фенотипов кардиомиопатий у взрослых и детей по выраженности отклонения от нормы эхокардиографических показателей

Автор: Соколов А.А., Сморгон А.В., Кожанов Р.М., Кривощеков Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.38, 2023 года.

Бесплатный доступ

Широкое распространение и использование понятия «кардиомиопатия» в современной кардиологии диктует необходимость систематизации и конкретизации использования данного термина. На основании аппроксимации изменений функции, полостей и толщины стенок камер на известные дилатационную (ДКМП), гипертрофическую (ГКМП) и рестриктивную (РКМП) кардиомиопатии визуализационные методы в кардиологии позволили объединить многие патологические изменения камер сердца в определенные совокупности зрительного восприятия и сформировать понятия фенотипов и фенокопий большинства заболеваний сердца.Цель: по результатам ретроспективного анализа большого объема цифровых данных эхокардиографических исследований у пациентов с болезнями миокарда и здоровых лиц разработать количественные критерии фенотипических изменений левого желудочка (ЛЖ), которые могут быть использованы для контроля динамики заболевания и оценки эффективности лечебных мероприятий.Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализа протоколов эхокардиографии за период 2009-2021 гг. у 13 023 здоровых лиц в возрасте от 2 дней до 59 лет и 317 пациентов с различными заболеваниями сердца: ГКМП, ДКМП и РКМП, некомпактным миокардом (НКМ) в возрасте от 4 дней до 60 лет.Результаты. Разработаны и предложены критерии количественной оценки патологических фенотипов ЛЖ, имеющие высокую (более 95%) отрицательную специфичность у здоровых лиц любого возраста и положительную - у больных с кардиомиопатиями. Показана возможность количественно оценивать динамику течения заболеваний, протекающих с проявлениями рестрикции, дилатации и гипертрофии ЛЖ.

Эхокардиография, кардиомиопатии, фенотип

Короткий адрес: https://sciup.org/149143637

IDR: 149143637 | УДК: 616.127-073.43-8:575.21 | DOI: 10.29001/2073-8552-2023-39-3-163-171

Текст научной статьи Количественная характеристика фенотипов кардиомиопатий у взрослых и детей по выраженности отклонения от нормы эхокардиографических показателей

В настоящее время эхокардиография является рутинным инструментом топической диагностики врожденной и приобретенной структурной патологии сердца, нарушений насосной функции сердца любого происхождения. Наличие врожденных и приобретенных пороков сердца и другой патологии, как правило, сопровождается изменениями либо постнагрузки, либо преднагрузки левого желудочка (ЛЖ) в зависимости от изменения анатомии внутрисердечных структур и периферического сосудистого сопротивления. Нарушения структурных свойств миокарда, обусловленные воспалением, фиброзом, идиопатической гипертрофией, болезнями накопления, ишемией, приводят к депрессии контрактильной функции с изменением объемов камер и объемно-емкостных взаимоотношений, к дисбалансу объема (массы)

функционирующего миокарда и сердечного выброса [1, 2]. У больных с неклассифицируемой кардиомиопатией, некомпактным миокардом (НКМ), для фенотипической характеристики нарушений формы и функции ЛЖ было предложено выделять три основных варианта. К таковым отнесли фенотипы гипертрофической (ГКМП), дилатационной (ДКМП) и рестриктивной (РКМП) кардиомиопатий [3]. Причиной данного деления послужили принципиально разные подходы к лечению каждого из вариантов [4]. Можно полагать, что изменения пред- и постнагрузки ЛЖ при различных заболеваниях сердца будут способствовать формированию фенотипов ГКМП или ДКМП.

В последнее время для большой разнообразной патологии сердца достаточно широко используется термин «кардиомиопатия». Обычно в понятие «кардиомиопатия» вкладывают вторичные проявления многих разнообразных заболеваний, ведущих к нарушению насосной и со- кратительной функции сердца. Первичные кардиомиопатии – совокупность заболеваний миокарда, этиология которых изучена недостаточно [5]. Ранее предложены критерии оценки ремоделирования ЛЖ, концентрическая гипертрофия, эксцентрическая гипертрофия, которые в принципе характеризуют фенотипические изменения ЛЖ, называя другими словами гипертрофию ЛЖ и его дилатацию. Это один из вариантов оценки ремоделирования ЛЖ и фенотипирования изменений сердца не только при гипертонической болезни, без детализации причин возникновения [6].

Другим аспектом актуальности проблемы визуального «типирования» изменений камер сердца при патологии является феномен сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Разделяют фенотипы сердечной недостаточности с сохраненной и со сниженной фракцией выброса [7, 8]. Оценка функции сердца как насоса с использованием «универсального стандарта» фракции выброса подвергается в последние годы сомнению. Остается актуальной возможность индивидуального прогнозирования норм размеров и объемов камер, диаметров сосудов, базирующихся на антропометрических данных. У детей широко используются индивидуальные оценочные нормы с применением расчета Z-индекса, определяемых и прогнозируемых показателей, у взрослых такой подход пока не нашел широкой поддержки исследователей. Можно полагать, что в отдельных случаях выраженность отклонений от нормы (Z-индекс), вероятно, можно применять и у взрослых пациентов [9, 10].

Выделение фенотипов хронической сердечной недостаточности (ХСН) один из шагов к более глубокой детализации не только нарушений контрактильности, но и изменений объемно-емкостных взаимоотношений камер сердца [11]. На основании аппроксимации изменений: функции, полостей и толщины стенок камер на известные ДКМП, ГКМП и РКМП визуализационные методы в кардиологии позволили объединить многие патологические изменения камер сердца в определенные совокупности зрительного восприятия и сформировать понятия фенотипов и фенокопий большинства заболеваний сердца. Выделение фенотипов изменений ЛЖ и количественная оценка отличий эхокардиографических показателей от нормы позволит использовать данный подход для интегральной количественной динамической оценки ЛЖ при любой патологии, связанной со структурными нарушениями и аномалиями сердечно-сосудистой системы.

Цель исследования: по результатам ретроспективного анализа большого объема цифровых данных эхокардиографических исследований у пациентов с болезнями миокарда и здоровых лиц разработать количественные критерии фенотипических изменений ЛЖ, которые могут быть использованы для контроля динамики заболевания и оценки эффективности лечебных мероприятий.

Характеристика клинического материала

В исследование вошли результаты эхокардиографии 13 023 здоровых лиц в возрасте от 2 дней до 59 лет и 317 пациентов с различными заболеваниями сердца в возрасте от 4 дней до 60 лет. Группа новорожденных включала детей с наличием открытого овального отверстия. Для оценки возможностей выделения фенотипов ЛЖ в исследование включены результаты эхокардиографии больных с установленными диагнозами ГКМП, ДКМП и первичной РКМП в качестве «эталонных».

Кроме того, использованы данные обследования больных с НКМ и пациентов с ХСН с редуцированной фракцией выброса. Диагнозы были установлены с использованием комплекса клинико-инструментальных исследований, включающих интраоперационные данные, морфологические исследования миокарда, биопсии миокарда. Группу с ХСН составили пациенты перед карди-оресинхронизационной терапией, возраст которых был от 30 до 60 лет (70% – ишемическая болезнь сердца, 30% – ДКМП без детализации диагнозов).

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ 13 023 протоколов эхокардиографии за период 2009–2021 гг. Все эхокардиографические исследования выполнены двумя специалистами с межоператорским отклонением результатов менее 5%. Использованы ультразвуковые системы фирмы Philips ie-33 и Epiq-7. Все результаты исследования занесены в базу данных. Всем пациентам выполнено эхокардиографическое исследование по стандартам ASE [12]. Диагноз некомпактного миокарда установлен с использованием критерия R. Jenny [13].

Фенотипы ЛЖ определяли по методикам, представленным ранее [3]. Основной принцип данной методики выделения фенотипов заключался в определении выраженности отклонения ключевых показателей от нормы (Z-индекс). Показатель вычисляли по формуле:

Z = ( χ - μ) ÷ σ, где χ – актуальное измерение, μ – ожидаемое измерение (средне-популяционное), σ – среднее квадратичное отклонение.

Показатель может быть определен по многочисленным on-line калькуляторам [14].

По эмпирически выведенным формулам вычисляли Z-индекс для каждого фенотипа ЛЖ:

Zдкмп = (ZкдоЛЖ ÷ ФВлж) ÷ 0,9 × ИСф, Zркмп = ((ЛПоб ÷ КДОлж) - 0,4) ÷ 0,11, Zгкмп = Zмжп × (МЖП ÷ зсЛЖ) × ZММлж × 0,45, где Zдкмп (гкмп, ркмп) – Z-индекс фенотипа дилатационной кардиопатии (гипертрофической или рестриктивной), ZкдоЛЖ – Z-индекс объема полости ЛЖ, ФВлж – фракция выброса ЛЖ в %, ИСф – индекс сферичности ЛЖ (отношение длинной оси к короткой), ЛПоб – объем левого предсердия в мл, Zмжп – Z-индекс толщины МЖП, МЖП/ зсЛЖ – отношение толщин межжелудочковой перегородки к толщине задней стенке ЛЖ, ZММлж – Z массы миокарда ЛЖ.

Статистика

Для индикации факта отношения к каждому фенотипу для Z-индекса принимались значения более 2,5 [15]. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA Ver.7. (StatSoft, США). Z-индекс имел нормальное распределение.

Проверка нормальности количественных показателей проводилась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Количественный Z-индекс описан в группах средним значением и стандартным отклонением, M ± SD . Возраст пациентов в группах представлен медианой и межквартильным интервалом, Mе ( Q 1; Q 3). Категориальные показатели представлены абсолютными и относительными (в %)

частотами. Для сравнения значений Z-индекса лиц из разных возрастных групп с разными фенотипами кардиомиопатии в трех и более независимых группах применялся однофакторный дисперсионный анализ с выполнением попарных апостериорных сравнений групп по критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез составлял 0,05.

Результаты

У 95–100% здоровых лиц, от группы новорожденных до взрослых, крайне редко определялись патологические фенотипы ЛЖ (табл. 1). Чаще всего (3,8%) встречался патологический фенотип РКМП у взрослых, у новорожден- ных – 4,5%, другие фенотипы кардиомиопатий ЛЖ практически не встречались.

В группе детей в возрасте от 4 мес. до 18 лет фенотипы кардиомиопатий ЛЖ встретились лишь у 3,68% (Z-индекс более 2,5) пациентов. У пациентов с ГКМП фенотип ГКМП встретился у 92% пациентов, при этом в этой группе больных в 58% случаев определялся фенотип РКМП. Следует отметить, что 4,8% больных ГКМП не были отнесены ни к одному фенотипу. Пациентов с ДКМП без соответствия какому-либо фенотипу не было. Почти 93% больных имели соответствие диагноза и фенотипа ЛЖ. Больные РКМП в 93% имели соответствие диагноза и фенотипа; 16,7% имели сочетание фенотипа РКМП и ГКМП (см. табл. 1).

Таблица 1. Демографическая характеристика и встречаемость фенотипов кардиомиопатий

Table 1. Demographic characteristics and occurrence of phenotypes of cardiomyopathies

|

Пациенты |

n м/ж, (%) |

Возраст Age |

Фенотип Phenotype |

|

Patients |

n m/f (%) |

Min–Max M е ( Q 1; Q 3) |

ГКМП РКМП ДКМП Нет фенотипа HCM RCMP DCM No phenotype |

Здоровые лица Healthy participants

|

Взрослые Adults |

239 51/49 |

18–59 лет 18–59 years 31 (24; 37) |

2 (0,8%) |

9 (3,8%) |

0 (0%) |

228 (95,4%) |

|

Дети Children |

10103 54/46 |

4 мес.–17 лет 4 months–17 years 2,0 г (1,02; 6) 2 years (1.02;6) |

158 (1,6%) |

29 (0,29%) |

10 (0,1%) |

9906 (98,1%) |

|

Дети Children |

2412 55/45 |

1–3 мес. 1–3 months 2 мес. (1; 3) 2 months (1; 3) |

43 (1,78%) |

34 (1,4%) |

12 (0,5%) |

2323 (96,3%) |

|

Новорожденные Newborns |

269 57/43 |

1–28 дней 1–28 day 6,0 (2,2; 9,1) |

0 (0%) |

12 (4,5%) |

0 (0%) |

257 (95,5%) |

Патология Pathology

|

ГКМП HCM |

62 72/28 |

3 мес.–62 г. 3 months–62 years 10,5 (3,01; 15) |

57 (92%) |

36 (58%) |

3 (4,8%) |

3 (4,8%) |

|

ДКМП DCM |

83 74/26 |

2 мес.–59 лет 2 months–59 years 2,8 (9 мес.; 12 лет) 2,8 (9 months; 12 years) |

7 (8,4%) |

6 (7,3%) |

77 (92,7%) |

0 |

|

РКМП RCMP |

36 28/72 |

9 дней–46 лет 9 days–46 years 9 лет (2; 26) 9 years (2; 26) |

6 (16,7%) |

35 (97,2%) |

1 (2,8%) |

0 |

|

НКМ NCM |

75 54/46 |

5 дней–38 лет 5 days –38 years 5 лет (1; 12) 5 years (1; 12) |

17 (22,7%) |

24 (32%) |

24 (32%) |

10 (13,35%) |

|

ХСН CHF |

61 41/49 |

27–69 лет 27–69 years 59 (53; 65) |

4 (6,6%) |

16 (26,2%) |

58 (95%) |

0 |

Примечание: ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия, ДКМП – дилатационная кардиомиопатия, РКМП – рестриктивная кардиомиопатия, НКМ – некомпактный миокард, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.

Note: HCM – hypertrophic cardiomyopathy, DCM – dilated cardiomyopathy, RCMP – restrictive cardiomyopathy, NCM – noncompact myocardium, CHF – chronic heart failure.

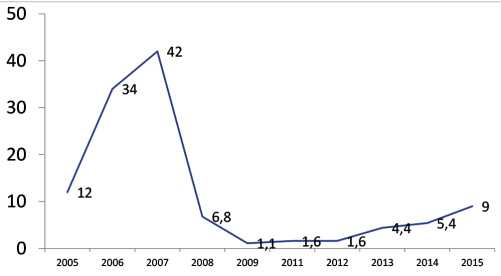

Иллюстрацией возможности количественной оценки тяжести РКМП представляет случай пациентки М. Диагноз первичной РКМП установлен в 2005 г. в возрасте 13 лет, клинические проявления заболевания наблюдались с 2003 г. На рисунке 1 представлена динамика Z-индекса РКМП по годам. В 2008 г. выполнена трансплантация сердца, показатель сохранял нормальные значения в течение 3 лет, в последующие годы он медленно нарастал в течение 3 лет. График изменений Z-индекса четко соответствовал динамике клинической картины и выраженности сердечной недостаточности. Это демонстрирует возможности динамического количественного контроля изменений сердца с помощью данного подхода.

Рис. 1. Динамика Z-индекса рестриктивной кардиомиопатии у пациентки М., десятилетнее наблюдение

Fig. 1. Dynamics of the Z-index of RCMP in patient M. ten-year follow-up Note: RCMP - restrictive cardiomyopathy.

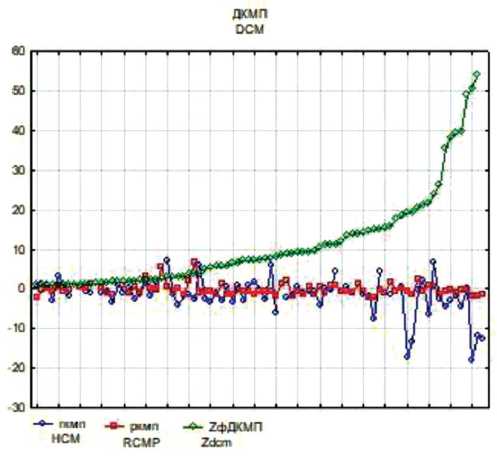

На рисунке 2 показаны значения Z-индексов миокар-диопатий в группе больных ГКМП, чаще всего сочетание фенотипа ГКМП наблюдалось с явлениями рестрикции.

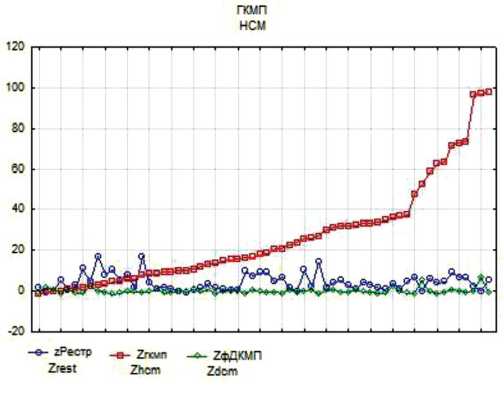

Рис. 3. Индивидуальные значения Z-индексов фенотипов левого желудочка у больных дилатационной кардиомиопатией

Примечание: ДКМП – дилатационная кардиомиопатия, ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия, РКМП – рестриктивная кардиомиопатия.

Рис. 2. Значения Z-индекса фенотипов миокардиопатий у больных гипертрофической кардиомиопатией

Примечание: ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия, Рестр – рестрикция, ДКМП – дилатационная кардиомиопатия.

Fig. 2. Values of Z-index of phenotypes of myocardiopathies in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Note: HCM – hypertrophic cardiomyopathy, Rest – restriction, DCM – dilated cardiomyopathy.

Fig 3. Individual values of Z-indices of left ventricle phenotypes in patients with dilated cardiomyopathy

Note: DCM – dilated cardiomyopathy, HCM – hypertrophic cardiomyopathy, RCMP – restrictive cardiomyopathy.

Все пациенты с ГКМП были обследованы до и после миоэктомии с устранением обструкции выхода из ЛЖ (градиент снизился с 78 ± 27 до 13,8 ± 8,7 мм рт. ст.; p = 0,001). Через 7–10 дней после операции Z-индекс ГКМП достоверно снизился с 35,2 ± 20 до 4,0 ± 15,1; p = 0,001, что сочеталось с положительной динамикой клинического состояния после операции.

В 92% случаев у больных с ДКМП определялся фенотип ДКМП, у части пациентов (до 13%) сочетавшийся с фенопризнаками ГКМП и РКМП (рис. 3).

В таблице 2 представлены результаты вычисления Z-индекса каждого из трех фенотипов в группах обследованных. Среди лиц контрольных групп различных возрастов медианные значения показателя не превышали 1, средние значения показателя были менее 0,5 во всех группах. В группах кардиомиопатий медианные значения показателя составляли от 7,5 до 15 для «титульного» вида патологии. Исключением явилась неклассифици-руемая кардиомиопатия, или НКМ, характеризующаяся большой вариабельностью показателя (см. табл. 2).

У пациентов с ХСН различного происхождения среднее значение Z-индекса составило 9,7 (см. табл. 2).

Таблица 2. Значения Z-индекса фенотипов левого желудочка в исследуемых группах ( M ± SD )

Table 2. Z-index values of left ventricular phenotypes in the studied groups ( Me ± σ)

|

Пациенты Patients |

Age |

Фенотип ЛЖ Phenotype LV |

||

|

n |

Min-Max ГКМП M е ( Q1; Q3 ) HCM |

РКМП RCMP 2 |

ДКМП DCM 3 |

|

|

Здоровые лица |

||||

|

Healthy participants |

||||

Z-индекс Z-index

|

Взрослые |

239 |

18–59 |

0,42 ± 1,1 |

0,2 ± 0,9 |

0,1 ± 0,6 |

|

Adults |

31 (24; 37) |

Окончание табл. 2

End of table 2

|

Пациенты Patients |

n |

Age Возраст Min-Max M е ( Q1; Q3 ) |

Фенотип ЛЖ Phenotype LV |

||

|

ГКМП HCM 1 |

РКМП RCMP 2 |

ДКМП DCM 3 |

|||

|

Дети Children |

2 мес.–17 лет |

||||

|

10 103 |

2 months–17 years 2,0 (1,02; 6) |

0,37 ± 1,26 |

0,02 ± 0,8 |

0,005 ± 0,5 |

|

|

1–4 мес. |

|||||

|

Дети Children |

2412 |

1–4 months 2 мес. (1; 4) |

0,73 ± 1,24 |

0,76 ± 1,04 |

0,13 ± 0,38 |

|

2 months (1; 4)) |

|||||

|

Новорожденные Newborns |

269 |

1–28 дней 1–28 days 6,0 (2,2; 9,1) |

–0,3 ± 1,4 |

0,10 ± 1,8 |

–0,01 ± 0,4 |

|

Патология Pathology |

|||||

|

ГКМП HCM |

62 |

3 мес.–62 года 3 months–62 years 10,5 (3,01; 15) |

15,6 ± 22 *# |

3,8 ± 4,1 |

0,4 ± 1,4 |

|

2 мес.–59 лет |

|||||

|

ДКМП |

83 |

2 months–59 years |

–1,0 ± 4,5 |

–0,5 ± 1,4 |

7,5 ± 12 |

|

DCM |

2,8 (9 мес.; 12 лет) 2.8 (9 months; 12 years) |

# |

& |

#& |

|

|

9 дней–46 лет |

|||||

|

РКМП |

36 |

9 days–46 years |

0,4 ± 8,5 |

15,5 ± 11,2 |

–0,9 ± 1,8 |

|

RCMP |

9 лет (2; 26) 9 years (2; 26) |

* |

*& |

& |

|

|

5дней–38 лет |

|||||

|

НКМ NCM |

75 |

5 days–38 years 5 лет (1; 12) 5 years (1; 12) |

–0,1 ± 3,4 |

0,9 ± 3 |

0,6 ± 4,7 |

|

ХСН CHF |

61 |

27–69 лет 27–69 years 59 (53; 65) |

–0,55 ± 2,4 * |

1,34 ± 2,1 & |

9,7 ± 10 # |

Обсуждение

Преднагрузка и постнагрузка – это основные факторы, которые определяют функциональные и объемные характеристики ЛЖ, характеризуя его наполнение в диастолу и увеличение толщины стенок. Как правило, при эхокардиографическом исследовании возникает целостная картина патологических изменений внутрисердечной гемодинамики (если таковые имеются), проявляющихся дилатацией, гипертрофией, нарушением соотношения объемов коллекторных и насосных камер. Все это дало основание использовать метод аналогий и соответствия для диагностики неизвестных изменений, процессов со стандартными общепринятыми, условно «эталонными». Совокупность внутренних и внешних факторов воздействия, обусловливающих внешний вид и визуальное восприятие как организма, так и органа, принято называть фенотипом [16].

На основании обобщения большого количества данных эхокардиографических исследований у здоровых лиц и пациентов с патологией мы попытались выделить и количественно оценить основные фенотипические изменения ЛЖ при патологических состояниях.

В самой многочисленной ( n = 10 103) группе здоровых детей значения показателя Z-индекса фенотипов

ЛЖ у 98% не превышали «отрезную» точку 2,5 по критериям отношения к каждому из фенотипов: к ГКМП, ДКМП, РКМП, что свидетельствовало о том, что различные кардиомиопатии и состояния, фенокопии, им эквивалентные, могут быть исключены [16]. В группе взрослых более 95% обследуемых не имели критериев патологических фенотипов. У новорожденных в 4,5% случаев регистрировали рестриктивный фенотип, который нормализовался к 1–2 мес. жизни. Вероятной причиной этого была встречаемость так называемого «незрелого» миокарда, которому свойственно снижение податливости [17]. Полученные результаты показали вполне высокую специфичность по критериям истинно отрицательных результатов.

Фенотип ГКМП

У пациентов с ГКМП в 92% случаев определялся фенотип ЛЖ, свойственный данной патологии, при этом в 58% случаев он сочетался с фенотипом РКМП. Обе патологии имеют много общего в генетической основе, их относят к саркомерным кардиомиопатиям, они манифестируются общими признаками нарушений внутрисердечной гемодинамики [18].

Среди больных ГКМП титульный фенотип определялся в большинстве случаев (92%) случаев, примерно у 15% пациентов отмечалось сочетание с фенотипами ДКМП и РКМП, что вряд ли можно считать противоречием. Понимание генетической основы кардиомиопатии значительно расширилось за последние два десятилетия. Тем не менее, описаны и сочетания ГКМП и РКМП. В большинстве случаев такие ассоциации отличались неблагоприятным течением [19]. Кроме того, не являются редкими случаи «эволюции» или трансформации ГКМП в ДКМП [20].

У больных ГКМП значения Z-индекса имели прямую значимую корреляцию с давлением наполнения ЛЖ ( R = 0,42; p = 0,01). Увеличение массы миокарда ЛЖ при ГКМП приводит к нарушению его диастолических свойств, снижению скорости расслабления и проявлениям рестриктивных явлений, это свойственно гипертрофии ЛЖ любого происхождения [17, 18, 20]. Достоверное уменьшение Z-индекса фенотипа ГКМП после миоэктомии и устранения обструкции указывало на возможность количественной динамической оценки лечебных мероприятий с помощью данного показателя.

Фенотип РКМП

РКМП представляют собой гетерогенную группу заболеваний миокарда, которые различаются в зависимости от патогенеза, клинической картины, диагностической оценки и критериев, лечения и прогноза. Следует отметить, что все эти заболевания имеют общие проявления в виде нарушений внутрисердечной гемодинамики независимо от происхождения [23]. Свыше 97% включенных в исследование пациентов с РКМП имели данный фенотип изменения ЛЖ, который в 16% сочетался с ГКМП проявлениями. Дифференциация между ГКМП и РКМП часто является сложной задачей в обычных клинических условиях с использованием только эхокардиографии [17, 20]. Вместе с этим следует помнить, что главная цель эхокардиографического исследования выявление типа нарушений и оценка степени их выраженности. Так, например, Z-индекс фенотипа РКМП у больных с РКМП имел тесную корреляцию ( r = 0,63; p = 0,001) с индексированным объемом левого предсердия. Z-индекс просто и количественно характеризует степень выраженности отклонения анализируемого показателя от нормы, в данном случае объема левого предсердия, при нарастании сердечной недостаточности и повышении уровня NT-proBNP. Мы предлагаем показатель Z-индекса рестрик-тивности, базирующийся на оценке взаимоотношений объемов предсердия и желудочка, что полнее характеризует объемно-емкостные взаимоотношения левых камер при данной патологии. Наличие достоверной обратной корреляции ( R = –0,43; p = 0,01) между важнейшим показателем гемодинамики ударным индексом и Z-индексом рестриктивности подтверждало возможность показателя количественно характеризовать нарушения гемодинамики. То есть, чем выше Z-индекс рестриктивности, тем в большей мере страдала насосная функция сердца. Это, вероятно, будет полезным не только для ранней диагностики, но и для объективной оценки течения патологического процесса.

Фенотип ДКМП

Фенотип ДКМП является результатом комбинированных генетических и приобретенных триггеров. Достаточно большое количество нозологий сопровождается дилатацией ЛЖ со снижением его контрактильности, их объединяет внешнее проявление результата патологического процесса при наличии гетерогенности происхождения [18, 20].

Степень выраженности дилатации и снижение контрактильной и насосной функции ЛЖ являются главными опорными точками в оценке степени тяжести заболевания и клинических проявлений сердечной недостаточности. Использование одного показателя, комплексно характеризующего данные нарушения, представляется перспективным как для наблюдения собственно больных с ДКМП, так и с ее фенокопиями. В нашем исследовании у пациентов с ДКМП титульный фенотип определялся у 92,7% пациентов, примерно у 8% из них одновременно определялся и фенотип ГКМП и изолированно у 7% – фенотип РКМП. Это указывало на вполне высокую чувствительность показателя. Выявление критериев рестриктивных проявлений и признаков в небольшом количестве случаев не противоречит наличию сочетанных вариантов кардиомиопатий и трансформации одного в другой. Однонаправленно как при ишемической кардиомиопатии, так и при ДКМП происходит увеличение объема ЛЖ и снижение его контрактильности. Все это дает основание отнести дилатацию ЛЖ при этих состояниях к общему фенотипу – фенотипу ДКМП. В нашем исследовании у пациентов с ХСН в 95% случаев определялся фенотип ДКМП, причем это не имело никакой связи с происхождением ХСН.

НКМ характеризовался встречаемостью всех фенотипов кардиомиопатий и их сочетанием. Наиболее частыми вариантами были рестриктивный и дилатационный фенотипы. Фенотип ГКМП при НКМ в 60% случаев сочетался с рестриктивным фенотипом, что свидетельствовало о вероятной общности процессов изменения миокарда при данной патологии. Сочетание фенотипа ДКМП с другими фенотипами РКМП (30%) и ГКМП (20%) было более редким. По данным других авторов, отмечается отсутствие какого-либо фенотипа при НКМ в 32% случаев, по нашим данным, – в 13%. Вероятно, данный факт можно объяснить относительно небольшими выборками пациентов как в нашем исследовании, так и в более ранних работах [19, 20].

Заключение

Предложенные критерии количественной оценки патологических фенотипов ЛЖ имеют высокую (более 95%) отрицательную специфичность у здоровых лиц любого возраста. Z индекс каждого из фенотипов обладает высокой положительной диагностической чувствительностью при диагностике изменений сердца, свойственных ГКМП, ДКМП и РКМП. Значения Z-индекса фенотипов позволяют количественно оценивать динамику течения различных заболеваний, протекающих с проявлениями рестрикции, дилатации и гипертрофии ЛЖ.

Список литературы Количественная характеристика фенотипов кардиомиопатий у взрослых и детей по выраженности отклонения от нормы эхокардиографических показателей

- Porter K.E., Turner N.A. Cardiac fi broblasts: at the heart of myocardial remodeling. Pharmacol. Ther. 2009;123(2):255–278. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2009.05.002.

- Kerkhof P.L., Yasha Kresh J., Li K.-J., Heyndrickx G.R. Left ventricular volume regulation in heart failure with preserved ejection fraction. Physiol. Rep. 2013;1(2):e0007. DOI: 10.1002/phy2.7.

- Jeff eries J.L., Wilkinson J.D., Sleeper L.A., Colan S.D., Lu M., Pahl E. et al. Cardiomyopathy phenotypes and outcomes for children with left ventricular myocardial noncompaction: Results from the Pediatric Cardiomyopathy Registry. J. Card. Fail. 2015;21(11):877–884. DOI: 10.1016/j.cardfail.2015.06.381.

- Paulus W.J., Tschöpe C. A novel paradigm for heart failure with preserved ejection fraction: comorbidities drive myocardial dysfunction and remodeling through coronary microvascular endothelial infl ammation. J. Am. Coll. Cardiol. 2013;62(4):263–271. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.02.092.

- Ciarambino T., Menna G., Sansone G., Giordano M. Cardiomyopathies: An overview. Int. J. Mol. Sci. 2021;22(14):7722. DOI: 10.3390/ijms22147722.

- Devereux R.B., de Simone G., Ganau A., Roman M.J. Left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in hypertension: stimuli, functional consequences and prognostic implications. J. Hypertens. Suppl. 1994;12(10):S117–S127.

- Pfeff er M.A., Shah A.M., Borlaug B.A. Heart failure with preserved ejection fraction in perspective. Circ. Res. 2019;124(11):1598–1617. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.119.313572.

- Соколов А.А., Марцинкевич Г.И. Сердечная недостаточность у пациентов с сохраненной фракцией выброса левого желудочка – насосная несостоятельность сердца? Кардиология. 2018;58(6):79–84. [Sokolov A.A., Martsinkevich G.I Heart failure in patients with preserved ejection fraction-pumping heart failure? Kardiologiia. 2018;58(6):79–84. (In Russ.)]. DOI: 10.18087/cardio.2018.6.10125.

- Navin P.J., Moynagh M.R., Atkinson E.J., Tirumanisetty P., LeBrasseur N.K., Kumar A. et al. Establishment of normative biometric data for body composition based on computed tomography in a North American cohort. Clin. Nutr. 2021;40(4):2435–2442. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.10.046.

- Hioki M., Kanehira N., Koike T., Saito A., Shimaoka K., Sakakibara H. et al. Age-related changes in muscle volume and intramuscular fat content in quadriceps femoris and hamstrings. Exp. Gerontol. 2020;132:110834. DOI: 10.1016/j.exger.2020.110834.

- Shah S.J., Kitzman D.W., Borlaug B.A., van Heerebeek L., Zile M.R., Kass D.A. et al. Phenotype-specifi c treatment of heart failure with preserved ejection fraction: a multiorgan roadmap. Circulation. 2016;134(1):73–90. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021884.

- Lopez L., Colan S.D., Frommelt P.C., Ensing G.J., Kendall K., Younoszai A.K. et al. Recommendations for quantifi cation methods during the performance of a pediatric echocardiogram: a report from the Pediatric Measurements Writing Group of the American Society of Echocardiography Pediatric and Congenital Heart Disease Council. J. Am Soc. Echocardiogr. 2010;23(5):465–495; quiz 576–577. DOI: 10.1016/j.echo.2010.03.019.

- Jenni R., Oechslin E., Schneider J., Attenhofer Jost C., Kaufmann P.A. Echocardiographic and pathoanatomical characteristics of isolated left ventricular non-compaction: A step towards classifi cation as a distinct cardiomyopathy. Heart. 2001;86(6):666–671. DOI: 10.1136/heart.86.6.666.

- Chubb H., Simpson J.M. The use of Z-scores in paediatric cardiology. Ann. Pediatr. Cardiol. 2012;5(2):179–184. DOI: 10.4103/0974-2069.99622.

- Lipshultz S.E., Orav E.J., Wilkinson J.D., Towbin J.A., Messere J.E., Lowe A.M. et al. Risk stratifi cation at diagnosis for children with hypertrophic cardiomyopathy: an analysis of data from the Pediatric Cardiomyopathy Registry. Lancet. 2013;382(9908):1889–1897. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61685–2.

- Augusto J.B., Eiros R., Nakou E., Moura-Ferreira S., Thomas A., Treibel T.A. et al. Dilated cardiomyopathy and arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathy: a comprehensive genotype-imaging phenotype study. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2020;21(3):326–336. DOI: 10.1093/ehjci/jez188.

- Gill R.S., Pelletie J.Sr., LaBossiere J., Bigam D.L., Cheung P.Y. Therapeutic strategies to protect the immature newborn myocardium during resuscitation following asphyxia. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2012;90(6):689–695. DOI: 10.1139/y2012-041.

- Dini F.L., Cortigiani L., Baldini U., Boni A., Nuti R., Barsotti L. et al. Prognostic value of left atrial enlargement in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy and ischemic cardiomyopathy. Am. J. Cardiol. 2002;89(5):518–523. DOI: 10.1016/s0002-9149(01)02290-1.

- Blagova O, Alieva I, Kogan E, Zaytsev A, Sedov V, Chernyavskiy S. et al Mixed hypertrophic and dilated phenotype of cardiomyopathy in a patient with homozygous in-frame deletion in the MyBPC3 gene treated as myocarditis for a long time. Front. Pharmacol. 2020;11:579450. DOI: 10.3389/fphar.2020.579450.

- Towbin J.A., McKenna W.J., Abrams D.J., Ackerman M.J., Calkins H., Darrieux F.C.C. et al. 2019 HRS expert consensus statement on evaluation, risk stratifi cation, and management of arrhythmogenic cardiomyopathy. Heart Rhythm. 2019;16(11):e301–e372. DOI: 10.1016/j.hrthm.2019.05.007.