Количественная оценка минеральной плотности длинных костей нижних конечностей после удлинения

Автор: Дьячков К.А., Корабельников М.А., Рязанова Е.А., Эйдлина Е.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Для изучения методами компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) состояния материнской кости до и после удлинения обследовано 116 пациентов, у которых имели место укорочения конечностей и деформации различной этиологии. Результаты работы показали, что изменение плотности различных отделов бедренной и большеберцовой костей до и после удлинения имело нозологические особенности, органотипическая перестройка удлиненной кости завершалась через 1-3 года с колебаниями в зависимости от этиологии заболевания, степени патоморфологических и биомеханических изменений, функции конечности. Плотность кортикальной пластинки во время удлинения и в периоде фиксации снижалась на 200-300 HU, а после снятия аппарата увеличивалась на 300-400 HU, что свидетельствует о нормальном течении процессов ремоделирования костной ткани после удлинения.

Удлинение, плотность кости, перестройка

Короткий адрес: https://sciup.org/142121253

IDR: 142121253 | УДК: 616.718-007.234:616.71-001.5-089.227.818.3

Текст научной статьи Количественная оценка минеральной плотности длинных костей нижних конечностей после удлинения

Удлинение конечности с формированием дистракционного регенерата сопровождается активными процессами ремоделирования не только в зоне новообразованной и в прилежащих участках материнской кости, а также в других сегментах конечности [6-8]. Глубина изменений структуры кости и ее минеральной плотности зависит от многих факторов, в том числе и от исходного со- стояния удлиняемой кости, характера патологии, величины удлинения. В некоторых публикациях указывалось на изменение минерального состава регенерата при удлинении, однако целенаправленных исследований с количественной оценкой минеральной плотности всей кости при различной патологии в различные периоды удлинения не проводились [1-5, 9, 10-12].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для изучения состояния материнской кости до тов, у которых имели место укорочения конечно- и после удлинения было обследовано 116 пациен- стей и деформации различной этиологии (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных по этиологии заболевания и возрасту

|

Этиология укорочения и деформации |

Возраст, лет |

|||

|

7-10 |

11-14 |

15-18 |

19 и старше |

|

|

Ахондроплазия (n=32) |

12 |

11 |

7 |

2 |

|

Витамин D-резистентный рахит (n=25) |

3 |

5 |

17 |

|

|

Врожденные укорочения и деформации (n=22) |

4 |

7 |

9 |

2 |

|

Последствия гематогенного остеомиелита (n=20) |

4 |

5 |

9 |

2 |

|

Посттравматические укорочения и деформации (n=17) |

5 |

4 |

3 |

5 |

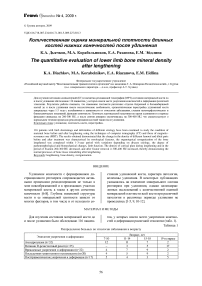

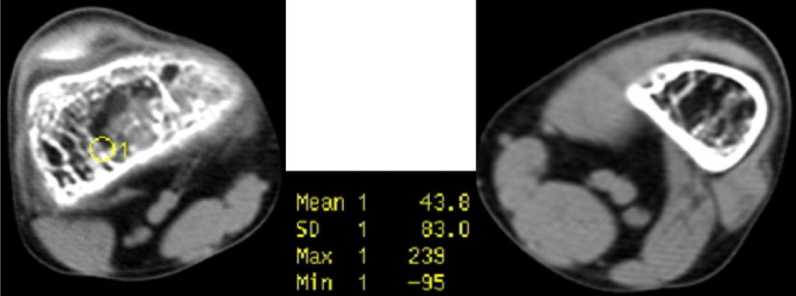

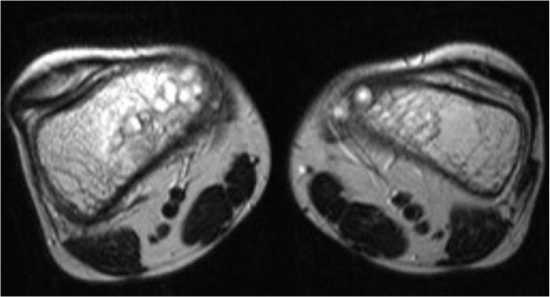

Магнитно-резонансная томография (МРТ) проведена больным до и после лечения на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom Symphony Maestro Class, мощностью 1,5 Тл. Обследования на МРТ проведены в 3 взаимно перпендикулярных плоскостях в Т1-ВИ, Т2-ВИ и Т1, Т2; с подавлением сигнала жира Т1fs и Т2fs, с обработкой изображений на мультимодальной сетевой графической станции Leonardo фирмы Siemens. Таким образом, получали серии качественных высококонтрастных изображений, анализ которых позволил оценить структуру костной, хрящевой ткани. Компьютерная томография (КТ) проведена на компьютерном томографе Siemens Somatom ARC. Исследование начинали с топограммы бедренной или большеберцовой костей. По топограмме производили выбор диапазона сканирования. Выбор толщины среза пучка рентгеновского излучения при спиральном сканировании зависел от протяженности диапазона сканирования и колебался от 2 до 5 мм. На аксиальных срезах изучали плотность костной ткани в единицах Хаунсфилда (НU) (рис. 1).

Программы – Hip, Knee, Foot. Технические характеристики: а) напряжение 120 kV; б) сила тока

50 mA; в) толщина среза – slice collimation [mm] 25; г), шаг спирали – pitch = 1,5; д) алгоритм – Kernel: Extremity 80 [Hip, Knee, Foot], High resolution.

Рис. 1. КТ коленных суставов больного И.,15 лет. Аксиальный срез. Измерение плотности различных отделов метафиза бедренной кости

Исследования бедренной и большеберцовой костей у больных до начала оперативного лечения проводили с измерением плотности кортикальных пластинок и плотности участка материнской кости в зоне будущей остеотомии по МПР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

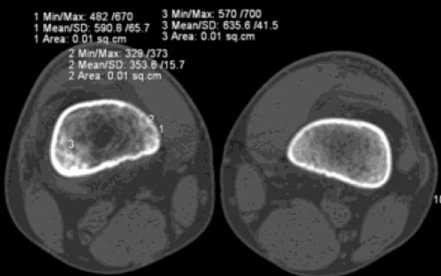

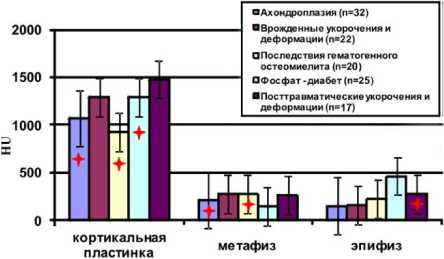

Анализ плотности кортикальной пластинки диафизов большеберцовой и бедренной костей у больных ахондроплазией в различных возрастных группах показал, что она оставалась практически одинаковой и составляла 1067±74,8 HU (M±σ) (рис. 2).

Было отмечено снижение плотности проксимального и дистального метафизов бедра и проксимального метафиза большеберцовой кости у пациентов в возрасте 11-16 лет без достоверных отличий для дистального метафиза бедренной кости (рис. 3).

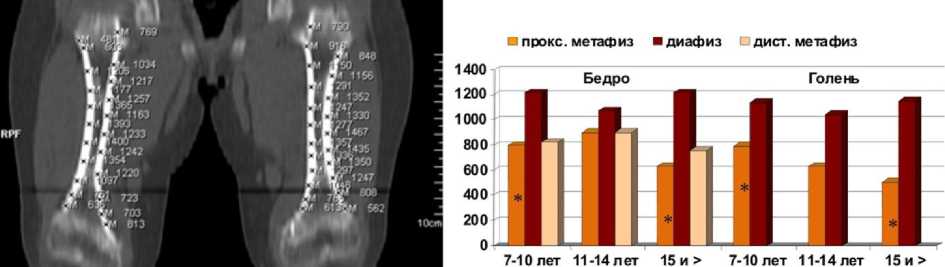

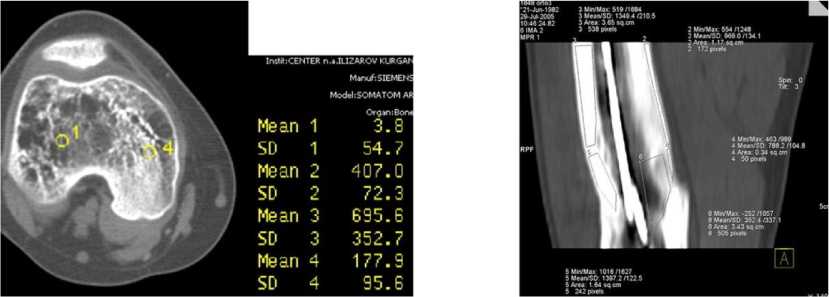

У больных с последствиями гематогенного остеомиелита и посттравматическими укорочениями до начала оперативного лечения проводили КТ-исследования также в зоне планируемой остеотомии (верхняя треть большеберцовой кости и дистальный метафиз бедренной), поскольку именно здесь имели место наиболее выраженные склеротические изменения и участки остеопороза (рис. 4).

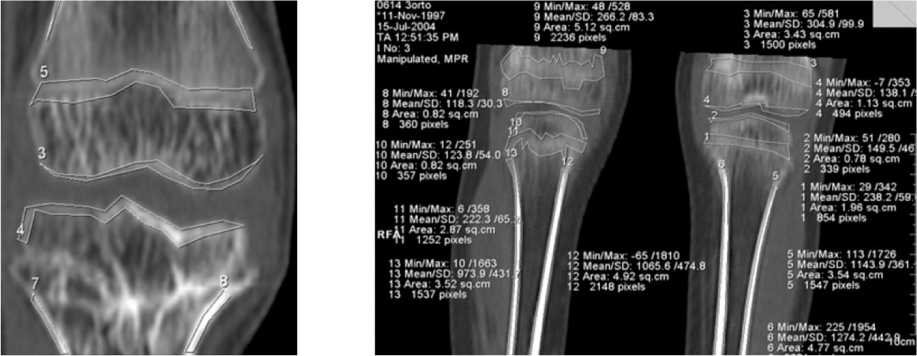

Одновременно рассчитывали показатели плотности здоровой конечности в аналогичных зонах. Минимальная плотность кортикальных пластинок на пораженной конечности была выявлена у больных с последствиями гематогенного остеомиелита и составила 923±27,9 HU, что связано с вторичным остеопорозом. У больных с другой патологией этот показатель варьировал в пределах 10001400 HU. Достоверно значимое (на 76,5±6,12 %) (M±σ) различие плотности кортикальных пластинок по сравнению со здоровой конечностью было выявлено у больных с последствиями гематогенного остеомиелита. У больных с посттравматическими укорочениями и деформациями отмечено превышение плотности кортикальных пластинок на «больной» конечности (рис. 5, 6).

Рис. 2. КТ бедер больной К., 8 лет. Ахондроплазия. До лечения. Мультипланарная реконструкция. Измерение плотности кортикальных пластинок

Рис. 3. Средние показатели плотности кортикальных пластинок, метафизарных и диафизарных отделов бедренной и большеберцовой костей больных ахондроплазией до лечения: * p<0,05

Рис. 4. КТ коленных суставов больного К., 6 лет, последствия гематогенного остеомиелита, МПР, схема измерения плотности субхондральной кости, ростковой зоны, метафиза. В центре метаэпифизар-ного отдела большеберцовой кости звездчатый участок склероза

Рис. 5. КТ коленных суставов до устранения деформации больной С., 7 лет, последствия гематогенного остеомиелита, МПР, измерение плотности в различных отделах бедра и голени

Рис. 6. Диаграмма плотностей различных отделов бедренной и большеберцовой костей у больных с различной этиологией укорочения и деформаций нижних конечностей до лечения (M±σ): p<0,05

У больных с последствиями гематогенного остеомиелита и посттравматическими укорочениями и деформациями было выявлено достоверно значимое увеличение плотности метафизарных зон по сравнению со здоровой стороной. Это связано с неравномерностью костной структуры в метафизах за счет распространенных участков остеосклероза, чередующихся с зонами остеопороза.

У больных с врожденными укорочениями и деформациями было значимое снижение плотности эпифизарных зон укороченных конечностей, что обусловлено особенностями эмбрионального развития и нарушением процессов костеобразования и минерализации.

Наименьшие значения плотности метафизов были получены у больных фосфат-диабетом в возрасте 11-13 лет. Подобная КТ-картина укладывается в этиопатогенез фосфат-диабета и связана с формированием в эпиметафизарных зонах обширных участков остеоидной ткани. В более старшем возрасте плотность метафизарной зоны бедренной кости увеличивалась до 600 HU (табл. 2).

Однако у некоторых пациентов при тяжелой форме витамин D-резистентного рахита плотность эпифизов была еще более низкой (рис. 7).

При сравнении данных по всем группам больных, максимальные значения плотности кортикальной пластинки на больной конечности были выявлены у больных с посттравматическими укорочениями и деформациями и врожденными деформациями костей, которые составили 1478±163,5 и 1288±198,6 HU (M±σ) соответственно.

Таблица 2

Показатели плотности различных отделов бедренной и большеберцовой костей у больных витамин D-резистентным рахитом различных возрастных периодов (n=25), HU (М±σ)

|

Исследуемая область |

Показатели плотности (HU) в различных возрастных периодах |

|

|

12-16 лет |

30 лет и старше (не лечились) |

|

|

Дистальный метафиз бедренной кости, HU |

493±31,7 |

566±41¹ |

|

Дистальный эпифиз бедренной кости, HU |

573±22,2 |

539±43,3 |

|

Проксимальный эпифиз большеберцовой кости, HU |

502±20,1² |

501±22,3 |

|

Проксимальный метафиз большеберцовой кости, HU |

475±31,1 |

468±14,4³ |

|

Кортикальная пластинка, HU |

1023±11,5 |

1015±24,6 |

|

Зоны Лоозера, HU |

342±20,8 |

384±35,4 |

Примечание: 1 достоверные отличия плотности дистального метафиза бедренной кости от показателей возрастной группы 1216 лет; 2 достоверные отличия плотности проксимального эпифиза большеберцовой кости от дистального эпифиза бедренной кости в возрастной группе 12-16 лет; 3 достоверные отличия плотности проксимального метафиза большеберцовой кости от дистального метафиза бедренной кости в возрасте 30 лет и старше; p≤0,05.

б

Рис. 7. КТ коленных суставов больного С.,12 лет. Витамин D-резистентный рахит. Плотность отдельных участков эпифиза бедренной кости не превышает 239 HU (а). МРТ коленных суставов этого же больного, Т2-ВИ (t2 tse) в аксиальной плоскости. Зоны остеоида в эпифизе бедренной кости

Минимальные значения плотности эпифизов были отмечены у больных с врожденными укорочениями и деформациями и ахондроплазией и не превышали 161±21,8 и 149±58,2 HU (M±σ) соответственно.

В конце периода дистракции отмечали снижение плотности кортикальных пластинок материнской кости в среднем на 200-300 HU, что можно объяснить явлением резорбции.

Полученные данные показали, что наименьшие значения плотности кортикальных пластинок в периоде сразу после снятия аппарата были отмечены у больных ахондроплазией, фосфат-диабетом и врожденными укорочениями и деформациями: 798±78; 802±92; 828±30 HU соответственно (табл. 3).

Снижение плотности произошло за счет резорбции минеральных веществ во время длительного периода лечения, поскольку у больных ахондроплазией и у пациентов с врожденными укорочениями и деформациями средняя величина удлинения составила от 5,89±3,98 до 9,64±1,43 см (M±σ), что требовало не менее 79 месяцев лечения.

Таблица 3

Плотность в зоне перестройки дистракционного регенерата у больных с различной этиологией укорочения после устранения деформаций и удлинения. Период после снятия аппарата, HU

|

Нозологическая форма |

Область исследования |

Через двое-трое суток после снятия аппарата |

В отдаленном периоде |

|

Ахондроплазия (n=28) |

Кортикальная пластинка |

798±781 |

1357±211,97 |

|

Дистракционный регенерат |

575,36±45,232 |

179±8 |

|

|

Фосфат-диабет (n=25) |

Кортикальная пластинка |

802±92 |

1135±123* |

|

Дистракционный регенерат |

233±38 |

206,8±53 |

|

|

Посттравматические укорочения и |

Кортикальная пластинка |

1154±98 |

1341±75 |

|

деформации (n=17) |

Дистракционный регенерат |

280±65 |

223±41 |

|

Последствия гематогенного остео- |

Кортикальная пластинка |

1119,6±33 |

1114±64* |

|

миелита (n=20) |

Дистракционный регенерат |

230±39 |

132±42* |

|

Врожденные укорочения и деформа- |

Кортикальная пластинка |

828±301 |

1264±98* |

|

ции (n=22) |

Дистракционный регенерат |

430±382 |

262,82±36* |

Примечание: 1 отличия плотности кортикальной пластинки после снятия аппарата и в отдаленном периоде; 2 отличия плотности зоны дистракционного регенерата после снятия аппарата и в отдаленном периоде; p≤0,05.

Учитывая особенности патогенеза и более выраженные изменения рентгеноморфологической картины длинных костей нижних конечностей, показатели плотности были более подробно изучены у больных витамин D-резистентным рахитом, у которых значительное снижение плотности кортикальных пластинок связано как с полисегментарным дистракционным остеосинтезом (из-за многоплоскостных деформаций нижних конечностей), так и с особенностью архитектоники и минерального состава костной ткани при дефиците фосфатов. Плотность кортикальной пластинки через 1-2 года после лечения была выше у больных в возрасте 24-30 лет, тогда как плотность в метаэпифизарных зонах в этом возрасте была ниже, что связано с прогрессированием резорбтивных процессов, формированием в ряде случаев кист или массивных зон резорбции (табл. 4, рис. 8).

Увеличение плотности кортикальной пластинки после удлинения было относительно равномерным для различных групп больных с достоверным отличием в отдаленном периоде для больных ахондроплазией и врожденным укорочением. В группе больных с последствиями гематогенного остеомиелита плотность кортикальной пластинки с течением времени практически не менялась (см. табл. 3).

Результаты работы показали, что изменение плотности различных отделов бедренной и большеберцовой костей после удлинения имело ряд особенностей. Органотипическая перестройка у больных ахондроплазией, врожденными укорочениями, посттравматическими деформациями завершалась через 1-3 года, при этом в метафизе наблюдалась характерная мелкоячеистая структура, а в диафизе – сформированный костномозговой канал и кортикальная пластинка, плотность которых соответствовала плотности кортикальной кости пациентов соответствующего возраста с колебаниями в зависимости от этиологии заболевания, степени патоморфологи-ческих и биомеханических изменений, функции конечности. Плотность кортикальной пластинки во время удлинения и в периоде фиксации снижалась на 200-300 HU, а после снятия аппарата увеличивалась на 300-400 HU, что свидетельствует о нормальном течении процессов ремоделирования костной ткани после удлинения. У больных витамин D-резистентным рахитом в отдаленном периоде лечения эпифизы и метафизы не имели нормального мелкоячеистого строения, содержали зоны разрежения и кисты. У больных с последствиями гематогенного остеомиелита в некоторых случаях в метафизарных зонах сохранялись участки склероза.

Таблица 4

Показатели плотности различных отделов бедренной и большеберцовой костей у больных витамин D-резистентным рахитом (n=12), HU (М±σ) после лечения

|

Исследуемая область |

Показатели плотности (HU) различных отделов бедренной и большеберцовой костей в различных возрастных периодах |

|

|

17-23 года |

24-30 лет |

|

|

Дистальный метафиз бедренной кости |

577±331 |

477,3±62,7 |

|

Дистальный эпифиз бедренной кости |

657±27,1 |

568±14,7 |

|

Проксимальный эпифиз большеберцовой кости |

587±26,82 |

517±29,7 |

|

Проксимальный метафиз большеберцовой кости |

488±17 |

424±25,5 |

|

Кортикальная пластинка |

1054±36,2 |

1193±13,3 |

|

Зоны Лоозера |

367±23,53 |

416±42 |

Примечание: 1 достоверные отличия плотности дистального метафиза бедренной кости от показателей возрастной группы 24-30 лет; 2 достоверные отличия плотности проксимального эпифиза большеберцовой кости от дистального эпифиза бедренной кости в возрастной группе 23-30 лет; 3 достоверные отличия плотности зон Лоозера у больных в возрасте 17-23 года от пациентов в возрасте 30 лет и старше; p≤0,05.

Рис. 9. КТ, МПР нижней трети правого бедра больного М., 23 лет. Фосфат-диабет. Двое суток после снятия аппарата. Интрамедуллярное армирование

Рис. 8. КТ коленных суставов больной К., 16 лет. Фосфат-диабет. Через год после устранения деформации