Количественная оценка проявлений двигательной патологии в постуральных ортостатических стереотипах

Автор: Долганов Д.В., Попков Д.А., Аранович А.М.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (74) т.20, 2016 года.

Бесплатный доступ

С целью количественной оценки проявлений двигательной патологии в стереотипах постуральной ортостатической активности использована компьютерная оптическая топография. Пространственные характеристики туловища и позвоночника в ортостатической позе исследовались по 7-14 топографическим снимкам при пролонгированном стоянии до 3,5 минут. Мониторинг постуральной активности осуществлялся в естественной позе и в условиях моделируемой разновысокости ног с интервалом от 10 до 20 с. Обследованы ортопедически здоровые люди (55) в возрасте от 6 до 30 лет и 36 пациентов с детским церебральным параличом того же возраста до и после функциональной нагрузки в виде тридцатиминутной безостановочной ходьбы в произвольном темпе. Установлено, что диагностический критерий «нормированных отклонений», основанный на оценке изменчивости постуральных биомеханических профилей туловища в популяции, адекватно не отражает признаки двигательной патологии в ортостатической активности. Для оценки патологических проявлений в постуральной деятельности необходимо определение индивидуальной вариабельности изучаемого показателя в структуре конкретного двигательного стереотипа. Разработанный показатель стабильности постурального параметра в биомеханической системе туловища находится в прямой зависимости от абсолютных значений его вариативности и отражает степень приближения характеристик опорно-двигательной системы к полезному приспособительному результату. В структуре функциональной организации постуральных ортостатических стереотипов вариабельность биомеханических характеристик вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища находится в степенной зависимости от их математически ожидаемых значений. Нормативные значения показателя стабильности для индекса нарушения формы туловища во фронтальной плоскости более -2,0 отн. ед., а значения вариативности менее 0,4σ. В условиях двигательной патологии сила степенной зависимости уменьшается, что характеризует проявления двигательных расстройств, связанных с нарушением функций экстрапирамидной системы, тогда значения показателя стабильности менее -2,0 отн. ед., а значения вариативности - более 0,4σ.

Короткий адрес: https://sciup.org/146216222

IDR: 146216222 | УДК: 612.746: | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2016.4.10

Текст научной статьи Количественная оценка проявлений двигательной патологии в постуральных ортостатических стереотипах

Визуальная постуральная оценка больных с заболеваниями опорнодвигательной системы – одна из первых и наиболее универсальных процедур стационарного и поликлинического осмотра. При всей своей субъективности ее диагностическая значимость в качестве функционального и биомеханического критерия тяжести двигательной патологии по-прежнему остается высокой, несмотря на все многообразие специализированных средств объективного контроля. Основанные на клинических проявлениях заболевания визуальные балльные шкалы оценок просты и удобны в профессиональном использовании [2, 15], вместе с тем, несмотря на очевидную универсальность в применении, имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, балльные системы оценки ориентируются на качественную градацию признаков, а потому имеют низкий уровень воспроизводимости и значительный компонент субъективизма. Во-вторых, шкалы не учитывают индивидуальные особенности биомеханической структуры статико-локомоторного стереотипа и обладают низким уровнем чувствительности к проявлениям двигательной патологии. Ввиду этого изучение двигательной патологии и приспособительных механизмов в такой сложноорганизованной деятельности, как например, локомоторная и постуральная активность, невозможно без использования инструментальных средств регистрации и анализа биомеханики движений [12]. Еще в прошлом веке один из основоположников отечественной биомеханики Н.А. Бернштейн [3] в своих трудах сформулировал основные задачи и перспективы этого научного направления в клинике, показав его значимость в совершенствовании диагностических методов и средств, а также для понимания вопросов патогенеза различных нарушений опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем, если изучение структуры динамических (локомоторных) двигательных стереотипов с использованием контактных биомеханических и оптикоэлектронных систем регистрации регулярно предпринимается [8, 14], то анализ двигательной патологии в постуральной активности ограничивается преимущественно электромиографическими и стабилометрическими средствами контроля [7, 10]. Они не в полном объеме отражают особенности формирования и организации постуральных двигательных стереотипов и не позволяют выявлять другие аспекты двигательной патологии. По данным литературы, некоторые элементы приспособительной активности в постуральной и локомоторной деятельности ортопедических больных оказались специфически не связаны с признаками функциональной недостаточности пораженной конечности [6]. Локомоторные и постуральные ортостатические стереотипы активности – это типичные признаки внешнего поведения биомеханических систем опорно-двигательного аппарата в условиях его вертикальной ориентации. Проблема интерпретации качественных диагностических критериев двигательной патологии с объективными количественными оценками должна решаться с использованием средств и приемов биомеханического анализа. Из-за того, что многозвенные биомеханические системы опорно-двигательного аппарата конкретных людей имеют существенные индивидуальные различия и большое число степеней свободы, многообразие их возможных состояний сложно прогнозировать. Основная проблема перехода качественных критериев двигательной патологии к количественным оценкам сводится к тому, чтобы выяснить, в каком диапазоне значений и какие пространственные или кинематические характеристики биомеханических систем опорно-двигательного аппарата следует считать нормой или проявлениями двигательной патологии.

Цель настоящего исследования – оценка и изучение количественных проявлений двигательной патологии во внешней структуре и функциональной организации ортостатических стереотипов.

Материал и метод исследования

Обследованы ортопедически здоровые люди (55 человек) в возрасте от 6 до 30 лет и 36 пациентов с детским церебральным параличом того же возраста, до и после функциональной нагрузки в виде тридцатиминутной безостановочной ходьбы в произвольном темпе. В половине наблюдений (в основном дети) более продолжительные маршруты совершались в присутствии сопровождающих. Биомеханический анализ мониторируемой постуральной активности туловища и позвоночника в положении стоя (ортостатика) осуществляли оптикоэлектронным методом КОМОТ [11]. Методика обследования заключалась в получении подробной информации о дорсальной поверхности туловища пациента в форме оптического сигнала. Для этого обследуемых размещали на фоне эталонной плоскости, параллельно ее поверхности в специальном перемещаемом установочном месте. Рельеф обследуемой поверхности преобразовывался телевизионной камерой в оптический сигнал после проецирования слайд-проектором сбоку на эту поверхность вертикально ориентированных светлых и темных полос одинаковой ширины. Спроецированное на дорсальную поверхность туловища пациента изображение полос деформировалось в поперечном направлении пропорционально форме рельефа, что позволяло регистрировать телевизионной камерой исследуемый ландшафт с высокой степенью точности. Привязка анализируемой поверхности к анатомическим ориентирам и костным структурам скелета, дополнительно помечаемым специальными маркерами квадратной формы (2×2 мм) из светоотражательной пленки, позволяла достаточно точно оценивать ориентацию и взаимное расположение отдельных частей туловища в пространстве.

После компьютерной цифровой обработки изображений поверхности туловища, параметры и пространственные характеристики наиболее информативных элементов позвоночника и тела схематично отображались во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной проекциях с цифровым представлением их основных параметров в нормированных величинах. По каждой топограмме с помощью диагностической системы ТОДП (топографическая оценка деформаций позвоночника) по совокупности биомеханических параметров и критерию «сигмальных отклонений» выставляется автодиагноз доминирующих нарушений в форме туловища, а также устанавливаются локализация и степень деформации позвоночника. Кроме того, анализ состояния постуральных систем по топограммам в динамике наблюдения позволяет изучать влияние различных факторов и обстоятельств на поведение диагностически значимых биомеханических характеристик и параметров. В зависимости от возможностей и желания испытуемого участвовать в исследовании своей осанки, пространственные характеристики туловища и позвоночника оценивали при пролонгированном стоянии до 3,5 мин по 7–14 топографическим снимкам. Продолжительность интервалов между снимками составляла от 10 до 20 с. Если мониторинг постуральной активности у пациентов с детским церебральным параличом осуществлялся в привычной для них позе с удобной для самостоятельного стояния установкой стоп, то установка стоп у здоровых обследуемых добровольцев в обязательном порядке осуществлялась на одинаковом расстоянии от эталонной плоскости. Кроме того, у ортопедически здоровых лиц правосторонние и левосторонние постуральные асимметрии туловища моделировались разновысокостью ног, для этого под одну из конечностей подкладывались специальные двухсантиметровые подставки.

Полученные для каждого обследуемого результаты анализировали по качественным (формализованный топографический диагноз системы ТОДП) и количественным изменениям в его постуральном статусе. После предварительного выявления аномальных элементов осанки на выходных формах и частоты появления их в стереотипах постуральной активности (топографические проявления деформаций позвоночника и отклонения контролируемых параметров за пределы значений, равных ± 2σ) оценивали их динамику во времени и степень варьирования по коэффициенту вариации (KV), который после обработки изображений туловища рассчитывали по формуле

KV = σ 100, M

где σ – среднеквадратическое отклонение; М – математическое ожидание параметра.

В объеме проводимого исследования KV рассчитывали для следующих топографических показателей: угол наклона туловища в сагиттальной плоскости ( ST ); угловая ориентация в сагиттальной плоскости седьмого шейного позвонка относительно вершины лордоза ( SN ); угол наклона туловища во фронтальной плоскости ( FT ); углу наклона плечевого пояса во фронтальной плоскости относительно горизонтали ( FH ); угол перекоса таза во фронтальной плоскости относительно горизонтали ( FP ); угол ротации плечевого пояса относительно таза в горизонтальной плоскости ( GT ). Кроме того, KV вычисляли для интегральных индексов нарушения формы туловища во фронтальной ( PTI_F ); горизонтальной ( PTI_G ) и сагиттальной ( PTI_S ) проекциях, а также для общего индекса по всем трем плоскостям ( PTI ). Статистическая обработка материала производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft Excel 2007.

Результаты исследования

Если в естественной позе аномальных элементов активности в биомеханических системах туловища у ортопедически здоровых обследуемых не выявлялось, то они успешно моделировались разновысокостью ног и проявлялись индивидуально в зависимости от продолжительности стояния, стороны и величины разновысокости.

В моделируемых ситуациях перекосы таза и дуги искривлений позвоночника по нормированным значениям выходили за пределы трех сигм, но наблюдаемые изменения в пространственной организации позвоночника имели компенсаторноприспособительное значение при моделируемой разновысокости ног и не являлись проявлениями патологии, так как носили временный характер, варьировались в широких пределах (коэффициент вариации более 15 %) [5]. На топографические признаки ригидности искривлений позвоночника в большей степени влияет не величина и не продолжительность разновысокости, а степень функционального доминирования опорной конечности. У здоровых обследуемых в 59 % случаев топографические признаки ригидных искривлений позвоночника проявлялись только тогда, когда опорная нагрузка при стоянии перераспределялась на левую функционально не доминирующую конечность, а в 38 % случаев на функционально не доминирующую правую. При этом время наступления и частота появления элементов аномальной активности в постуральных стереотипах также не проявили признаков диагностической информативности, поскольку лишь характеризовали приспособительные ответы опорно-двигательной системы: зависели от индивидуальных особенностей обследуемых и легко корректировались восстановлением в статике привычной опорности.

В отличие от здоровых, у пациентов с детским церебральным параличом даже в максимально удобной для них позе признаки аномальной активности в двигательных стереотипах регистрировались с самого начала обследования и зависели от тяжести патологии. При этом в зависимости от локализации различных типов мышечного гипертонуса (дистонии – постоянное либо спазматическое сокращение мышц, спастичности – непроизвольное резкое сокращение мышц и ригидности – резкое повышение тонуса мышц) аномальная активность проявлялась, как и у ортопедических больных, в соответствии с величиной разновысокости ног, а также зависела от тяжести доминирующей патологии. Кроме того, в отличие от ортопедических больных [13], у пациентов с детским церебральным параличом аномальная активность не отличалась постоянством: на фоне доминирующей аномальной активности либо эпизодически появлялись и усиливались новые элементы, либо ослабевали или исчезали ранее появившиеся (характерный отличительный признак для детского церебрального паралича). Особенно четко непредсказуемое многообразие форм аномальной активности в ортостатических стереотипах у пациентов с детским церебральным параличом обнаруживалось при функциональных пробах. После получасовой прогулки в постуральных стереотипах менялись не только сопутствующие второстепенные признаки аномальной активности, но и доминирующие в стереотипе проявления двигательной патологии (табл. 1). Нараставший в постуральном стереотипе перед началом локомоторной нагрузки левосторонний наклон туловища до 3º (FTº (время 15:06:10)) переориентировался после ее проведения в противоположную сторону и соответствовал уже отрицательным значениям этого показателя (FT = –0,14 ± 0,36º). Доминировавшие до нагрузки проявления аномальной активности во фронтальной плоскости (PTI_F = 1,47 ± 0,23º) после нагрузки существенно уменьшались (PTI_F = 0,98±0,12º), в то время как аномальные проявления активности в горизонтальной (PTI_G) и сагиттальной (PTI_S) проекциях туловища усиливались на 15 %.

В постуральных системах опорно-двигательного аппарата биомеханические взаимодействия между кинематическими элементами туловища могут существенно перестраиваться, при этом визуально изменения в биомеханическом профиле оценить практически невозможно.

Поскольку в основе наблюдаемого многообразия форм постуральной активности лежит изменчивость (вариативность) пространственных характеристик туловища и его кинематических элементов, их участие в постуральной организации двигательных стереотипов не вызывает сомнений. Согласно результатам проведенного исследования (табл. 2), в ортостатических стереотипах больных с детским церебральным параличом относительная вариативность пространственных характеристик туловища статистически значимо оказалась в степенной зависимости от их математически ожидаемых значений.

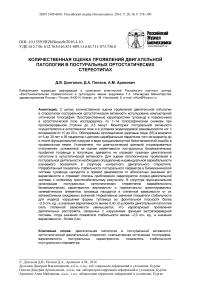

Пример степенной зависимости относительной вариативности ( KV , %) угла наклона туловища в сагиттальной плоскости ( ST ) от его математически ожидаемых значений ( M , град.) представлен на рис. 1. Выявленные в результате аппроксимации данных зависимости подобного вида оказались правомерны для всех вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища. Кроме того, если величины достоверности ( R 2) аппроксимированных зависимостей в ортостатических стереотипах больных в отношении простых постуральных показателей (табл. 2) не опускались ниже 0,3, то в отношении комплексных (интегрированных) показателей ( PTI_S ; PTI_G ; PTI_F ) картина менялась. Чем больше составляющих присутствовало в интегральном показателе, тем меньше степенная зависимость его вариативности проявлялась от математически ожидаемых значений. В норме для комплексных (интегрированных) показателей уровни статистической надежности зависимостей вариативности топографических показателей от их математически ожидаемых значений превышают 0,3, у пациентов с нарушениями координационной функции экстрапирамидной системы – менее 0,15.

Таблица 1

Изменения в постуральном стереотипе у пациента Т., 16 лет, с диплегической формой детского церебрального паралича до и после локомоторной нагрузки

|

До нагрузки |

|||||

|

Время |

FT º |

PTI |

PTI_F |

PTI_G |

PTI_S |

|

15:03:44 |

1,5 |

1,5 |

1,1 |

1,8 |

1,4 |

|

15:03:57 |

1,9 |

1,5 |

1,5 |

1,7 |

1,3 |

|

15:04:10 |

2,2 |

1,5 |

1,6 |

1,6 |

1,2 |

|

15:04:22 |

2,8 |

1,5 |

1,8 |

1,6 |

1,1 |

|

15:04:34 |

1,5 |

1,4 |

1,3 |

1,7 |

1,2 |

|

15:04:47 |

1,6 |

1,4 |

1,5 |

1,6 |

1 |

|

15:04:57 |

1,6 |

1,4 |

1,6 |

1,6 |

1 |

|

15:05:11 |

2,3 |

1,6 |

1,5 |

2 |

1,1 |

|

15:05:25 |

1,8 |

1,3 |

1,1 |

1,5 |

1,1 |

|

15:05:40 |

1,3 |

1,4 |

1,4 |

1,6 |

1 |

|

15:05:56 |

2 |

1,3 |

1,4 |

1,5 |

1 |

|

15:06:10 |

3 |

1,4 |

1,9 |

1,4 |

0,7 |

|

M ± σ |

1,96±0,5 |

1,43±0,08 |

1,47±0,23 |

1,64±0,15 |

1,09±0,17 |

|

После нагрузки |

|||||

|

15:42:18 |

–0,5 |

1,4 |

1 |

1,8 |

1,4 |

|

15:42:32 |

–0,1 |

1,5 |

1 |

1,9 |

1,4 |

|

15:42:44 |

0 |

1,5 |

1 |

1,8 |

1,5 |

|

15:42:56 |

–0,5 |

1,5 |

1 |

1,8 |

1,6 |

|

15:43:09 |

0,1 |

1,5 |

0,9 |

1,9 |

1,5 |

|

15:43:21 |

0 |

1,4 |

1,1 |

1,9 |

1,1 |

|

15:43:34 |

0,5 |

1,3 |

0,9 |

1,8 |

1,1 |

|

15:43:47 |

0,1 |

1,5 |

1 |

1,9 |

1,3 |

|

15:44:00 |

–0,1 |

1,3 |

0,6 |

1,9 |

1,2 |

|

15:44:12 |

–0,6 |

1,5 |

1,1 |

1,9 |

1,2 |

|

15:44:25 |

0,2 |

1,4 |

1 |

1,9 |

1 |

|

15:44:38 |

–0,8 |

1,4 |

1,1 |

2 |

1 |

|

M ± σ |

–0,14±0,36 |

1,43±0,06 |

0,98±0,12 |

1,87±0,06 |

1,26±0,19 |

Примечание: M – математически ожидаемое значение постурального показателя для двигательного стереотипа, ±σ – его среднеквадратическое отклонение.

На основании установленных зависимостей предложен показатель стабильности постурального параметра в двигательном стереотипе для индекса нарушения формы туловища во фронтальной проекции (ПС PTI_Fi , отн. ед.), вычисляемого по формуле

ПС pti _ ^ = 1 - -.МУ.М,, (2) где о, - среднеквадратическое отклонение постурального показателя PTI_F в двигательном стереотипе, M – его математически ожидаемое значение.

Таблица 2

Характеристики зависимостей вариативности вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища от их математически ожидаемых значений в ортостатических двигательных стереотипах больных с детским церебральным параличом

|

Параметр |

n |

Уравнение регрессии |

R 2 |

|

Простые постуральные показатели |

|||

|

ST |

72 |

Y = 96,293 X 0, 74 9 |

0,5598 |

|

SN |

72 |

Y = 112,68 X 0/6 |

0,5493 |

|

SK |

72 |

Y = 79,29 X 'u,l'5 |

0,3369 |

|

GT |

72 |

Y = 113,48 X ”0,606 |

0,3188 |

|

FT |

72 |

Y = 55,322 X м44; |

0,4031 |

|

FH |

72 |

Y = 87,157 X "°’599 |

0,3819 |

|

FP |

72 |

Y = 76,162 X -0’712 |

0,5930 |

|

Комплексные (интегрированные) постуральные показатели |

|||

|

PTI_S |

72 |

Y = 19,94 X - 0, 6705 |

0,1409 |

|

PTI_G |

72 |

Y = 17,021 X 0’2011 |

0,0285 |

|

PTI_F |

72 |

Y = 13,323 X 0,1555 |

0,0168 |

Примечание: Y соответствует коэффициенту вариации обозначенного параметра, Х – математически ожидаемое значение обозначенного показателя, R 2 – значение величины достоверности аппроксимированной зависимости, n – число наблюдений.

Рис. 1. Степенная форма зависимости относительного варьирования наклона туловища в сагиттальной плоскости ( KV – коэффициент вариации показателя ST , %) от его математически ожидаемых значений ( M , град.) в ортостатических постуральных стереотипах у больных с детским церебральным параличом

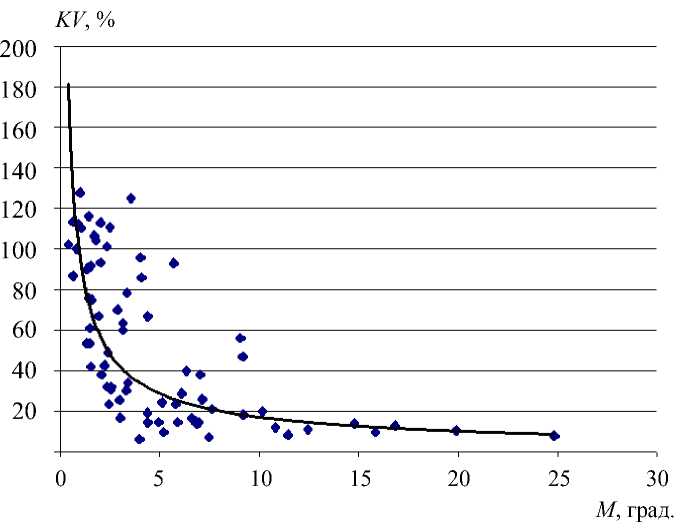

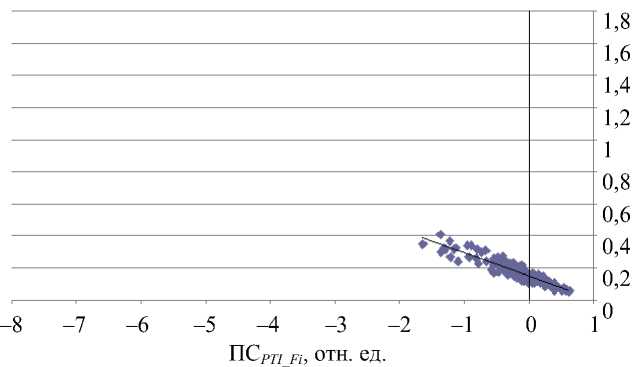

Расчетный показатель стабильности связан с абсолютными значениями его вариативности в постуральных стереотипах как в норме (рис. 2, а ), так и у больных с двигательной патологией (рис. 2, б ). Но в группе больных с координационными нарушениями диапазон этого показателя существенно расширен за счет смещения в сторону отрицательных значений, которые соответствуют бóльшим абсолютным значениям вариативности постуральных характеристик (рис. 2, б ).

В норме значения показателя стабильности для индекса нарушения формы туловища во фронтальной плоскости более –2,0 отн. ед., а показатель вариативности менее 0,4σ. В условиях двигательной патологии регистрируются значения показателя стабильности менее –2,0 отн. ед., а показатель вариативности более 0,4δ. Введение количественных критериев позволяет оценить у пациентов с детским церебральным параличом степень нарушения стабильности постурального параметра в двигательном стереотипе по номограмме (рис. 3, б ). При анализе полученных данных по значениям показателя стабильности для индекса нарушений формы туловища во фронтальной плоскости частота встречаемости различной степени нарушений составила: 77,7 % – 0 степень, 12,5 % – I степень, 5,5 % – II степень, 4,3 % – III степень.

б

Рис. 2. Зависимость вариативности (среднеквадратического отклонения) индекса нарушения формы туловища во фронтальной плоскости ( PTI_F ) от показателя стабильности (ПС) индекса фронтальных нарушений туловища (ПС PTI_F ) в двигательных стереотипах: а – у ортопедически здоровых людей, б – у больных детским церебральным параличом с критериями степени поражения на номограмме

Обсуждение результатов

При анализе проявлений двигательной патологии внимание эпизодически приходится акцентировать на поведении различных систем: функциональной, опорнодвигательной, постуральной, биомеханической, гносеологической и т.д. Учитывая многообразие определений этого понятия, следует оговориться, что под термином «система» мы подразумеваем расположение совокупности взаимосвязанных объектов познания в порядке, удобном для их исследования и изучения. В этой связи с целью идентификации и выявления диагностически значимых биомеханических характеристик в поведении постуральных систем туловища у пациентов мы обозначали их наблюдаемые поведенческие проявления терминологическим словосочетанием «постуральный ортостатический стереотип активности», который более точно индивидуализирует и конкретизирует поведенческие проявления биомеханики постуральной системы туловища конкретного человека. Кроме того, при сравнительных оценках может использоваться диагностически значимый параметр аномальной активности по критерию «сигмальных отклонений».

С учетом такого подхода оценка влияния на ортостатический стереотип туловища моделируемой разновысокости ног показала, что в норме по топографической диагностике приспособительные изменения в пространственной ориентации кинематических элементов туловища не отличаются от аналогичных изменений при двигательной патологии. Простота моделирования аномальной активности в двигательных стереотипах свидетельствует о том, что наблюдаемые нарушения в форме туловища и позвоночника являются неспецифическими адаптационными проявлениями опорно-двигательной системы к биомеханически измененным условиям функционирования и не могут использоваться в качестве критериев двигательной патологии. Следовательно, универсальный и широко используемый в морфометрии критерий «нормированных отклонений» в инструментальном контроле сложноорганизованных соматических функций обоснован не в полной мере [9] и требует дополнительных коррекций. Поза и постуральные стереотипы не могут рассматриваться лишь в биомеханическом аспекте как простое статическое расположение различных сегментов тела [4]. В реальности поза включает интегрированную совокупность биомеханических, нейрофизиологических и нейропсихических процессов, которые влияют друг на друга и взаимно компенсируются в каждый момент времени. В отличие от менее лабильных вегетативных и слабо лабильных структурных (морфометрических) показателей, для оценки аномальности исследуемого биомеханического параметра только величины «сигмального отклонения» по выборочной совокупности недостаточно. Для полноты и адекватности оценок двигательной патологии необходимы специальные функциональные пробы, которые позволяют выявить индивидуальную вариабельность кинематического показателя в структуре двигательного стереотипа для нахождения адаптационного резерва исследуемого параметра. Под влиянием функциональных нагрузок индивидуальный размах изменчивости некоторых признаков в приспособительной деятельности опорно-двигательной системы может значительно превышать диапазон его встречаемости даже в репрезентативных выборочных совокупностях. Такая ситуация возможна, когда приспособительный диапазон признака очень широкий, а исследуемые его в популяции параметры контролируются в очень узком функциональном диапазоне значений, например, только в условиях физического или постурального комфорта.

Инструментальный анализ показал, что если клинические признаки поражения пирамидной системы количественно обнаруживаются в появлении аномальных элементов и нарушениях формы туловища на основании критериев выборочной изменчивости в популяции здоровых людей [5], то при поражении экстрапирамидной системы клинические признаки в виде нарушений функции равновесия и координационной точности количественно проявляются в вариативности постурального параметра конкретного стереотипа. Наиболее информативными являются составные постуральные показатели, интегративно характеризующие ортостатические стереотипы по нарушению формы туловища, например, во фронтальной проекции (PTI_F).

Сопоставительный анализ показателей координационной эффективности по величинам стабильности постуральных стереотипов во фронтальной проекции показал, что в группе больных с координационными нарушениями диапазон этого показателя существенно расширен за счет смещения в сторону отрицательных значений, которые соответствуют бóльшим абсолютным значениям вариативности постуральных характеристик (рис. 2, б ). Если в соответствии с текущими потребностями организма постуральные ортостатические стереотипы являются приспособительным ответом опорно-двигательной системы к конкретным биомеханическим условиям стояния, то с позиций теории функциональных систем [1] проявления стабильности (снижение вариабельности) свидетельствуют о степени приближения постуральной системы к получению полезного приспособительного результата. В функциональных системах при положительном подкреплении результатов длительной и избыточной приспособительной стабильности может достигаться противоположный эффект. Чрезмерная стабилизация или иммобилизация функциональных элементов, например, суставов и позвоночно-двигательных сегментов может перерастать в различные формы двигательной патологии [5].

Таким образом, для количественной оценки проявлений двигательной патологии в постуральной ортостатической активности только определения степени популяционной изменчивости регистрируемого параметра недостаточно. Для диагностической информативности наряду с характеристиками пространственной ориентации кинематических элементов туловища и позвоночника не меньшее значение имеет их вариативность в постуральном стереотипе. Коэффициенты вариации топографических показателей, вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища и позвоночника находятся в степенной зависимости от их математически ожидаемых значений и проявляют специфичность к функциональному состоянию экстрапирамидной системы. Математическая аппроксимация эмпирически установленных зависимостей в отношении информативно значимых постуральных характеристик позволит путем сопоставления ожидаемых параметров с их фактически регистрируемыми значениями производить количественную оценку текущих состояний экстрапирамидной системы конкретного пациента.

Пример оценки степени нарушения стабильности постурального параметра пациента Б., 23 года, с детским церебральным параличом.

При обследовании пациента до функциональной нагрузки обнаружено: M ± σ = 1,65 ± 0,16 комбинированного показателя индекса нарушения формы туловища во фронтальной плоскости PTI_F, полученные в выходных формах методики при обработке топограмм из 12 снимков при стоянии в течение 3 мин. Показатель стабильности (ПС) рассчитываем по формуле (2): ПСPTI_F = 0,039. В соответствии с номограммой определяем 0 степень, или отсутствие нарушения стабильности постурального параметра в двигательном стереотипе. При обследовании пациента после функциональной нагрузки (ходьба в произвольном темпе в течение 30 мин) получено: M ± σ = 3,29 ± 0,78 показателя PTI_F из 12 снимков при стоянии в течение 3 мин. ПСPTI_F = –2,71. В соответствии с номограммой определяется II степень нарушения стабильности постурального параметра в двигательном стереотипе. Отрицательная динамика показателя, выявляемая после функциональной нагрузки, свидетельствует об усилении нарушений функции равновесия и координации.

Выводы

-

1. Клинические признаки поражения пирамидной системы в форме спастичности (непроизвольное резкое сокращение мышц), ригидности (резкое повышение тонуса мышц) и их последствий обнаруживаются в появлении аномальных элементов активности и нарушениях биомеханического профиля формы туловища. Количественная оценка их проявлений в стереотипах постуральной активности на основании критериев выборочной изменчивости по величинам нормированных отклонений не может рассматриваться в качестве специфических признаков заболевания, так как отслеживает приспособительные ответы опорно-двигательной системы на текущие потребности и обстоятельства.

-

2. Моделирование в постуральных системах туловища топографических проявлений сколиотической патологии позвоночника у ортопедически здоровых людей величинами разновысокости ног (до 2 см) свидетельствует о том, что универсальный диагностический критерий «двух и более сигмальных отклонений», основанный только на оценке выборочной изменчивости изучаемого признака в популяции, не отражает специфических признаков двигательной патологии.

-

3. Клинические признаки поражения экстрапирамидной системы (в виде нарушений функции равновесия и координационной точности) в стереотипах постуральной активности обнаружили свою специфичность и количественно проявлялись в вариативности простых и комплексных постуральных показателей, характеризующих пространственную ориентацию вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища.

-

4. Для количественной оценки признаков двигательной патологии, связанной с поражением экстрапирамидной системы, необходимо, чтобы в структуре конкретного двигательного стереотипа дополнительно определялась вариабельность изучаемого биомеханического показателя. В исследованных ортостатических стереотипах разработанный показатель стабильности постурального параметра напрямую связан с абсолютными значениями его вариативности, и его функциональная информативность отражает степень приближения биомеханических характеристик опорно-двигательной системы к полезному приспособительному результату.

-

5. В структурах функциональной организации постуральных ортостатических стереотипов вариабельность пространственных характеристик вертикально и горизонтально ориентированных кинематических элементов туловища находится в степенной зависимости от их математически ожидаемых значений. В условиях двигательной патологии сила функциональных зависимостей ослабевает и характеризует проявления двигательных расстройств, связанных с нарушением функций экстрапирамидной системы.

-

6. Предложена оценка степеней нарушения функции экстрапирамидной системы по показателю стабильности постурального параметра во фронтальной биомеханической системе туловища. В норме показатель стабильности более –2,0 отн. ед., а показатель его вариативности менее 0,4σ; при двигательной патологии показатель стабильности менее –2,0 отн. ед., а вариативности – более 0,4σ.

Список литературы Количественная оценка проявлений двигательной патологии в постуральных ортостатических стереотипах

- Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. -М.: Медицина, 1975. -447 с.

- Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Куренков А.Л., Клочкова О.А., Каримова Х.М., Мамедьяров А.М., Жердев К.В., Кузенкова Л.М., Бурсагова Б.И. Комплексная оценка двигательных функций у пациентов с детским церебральным параличом: учеб.-метод. пособие. -М.: Педиатр, 2014. -84 с.

- Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений/под ред. В.П. Зинченко. -М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. -608 с.

- Гаже П.-М., Вебер Б., Бонье Л., Боке Ж., Корню Ж.-И., Ферре Ж., Маруччи К., Пишон Ж., Шайбель А., Тупе М., Вильнёв Ф., Замфиреско Ф. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека/пер. с фр. под ред. В.И. Усачева. -СПб.: СПбМАПО, 2008. -316 с.

- Губин А.В., Долганов Д.В. Стереотипы постуральной приспособительной активности позвоночника до и после оперативной коррекции укороченной конечности//Хирургия позвоночника. -2012. -№ 4. -С. 32-41.

- Долганов Д.В., Тёпленький М.П., Долганова Т.И., Олейников Е.В. Специфические и неспецифические компенсаторные проявления функциональной недостаточности конечности у пациентов с диспластическим коксартрозом после реконструктивного лечения//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2014. -№ 8. -C. 35-40.

- Мугерман Б.И., Парамонова Д.Б., Сабиров Р.Б. Патогенез прогрессирующих нарушений позы и произвольных движений у больных детским церебральным параличом//Паллиативная медицина и реабилитация. -2014. -№ 2. -С. 19-22.

- Петрушанская К.А., Витензон А.С. Исследование структуры ходьбы больных детским церебральным параличом//Российский журнал биомеханики. -2005. -Т. 9, № 3. -С. 56-69.

- Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: учеб. пособие для практических занятий/под ред. В.З. Кучеренко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -188 с.

- Савельев М.Ю., Зиновьева С.Е. Особенности поддержания равновесия у детей младшего школьного возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы (по данным стабилометрического исследования)//Бюллетень СГМУ. -Архангельск, 2004. -№ 1. -С. 215-217.

- Сарнадский В.Н., Фомичев Н.Г., Садовой М.А. Мониторинг деформации позвоночника методом компьютерной оптической топографии: пособие для врачей. -Новосибирск: НИИТО, 2003. -44 с.

- Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабилометрия. -М.: ЧП Андреева М.М., 2007. -640 с.

- Шевцов В.И., Волокитина Е.Л., Сафонов В.Л., Атманский И.А., Югай А.Н.-X. Типы позно-тонической организации осанки у больных с патологией тазобедренного сустава//Гений ортопедии. -2001. -№ 3. -С. 42-46.

- Carriero A., Zavatsky A., Stebbins J., Theologis T., Shefelbine S.J. Determination of gait patterns in children with spastic diplegic cerebral palsy using principal components//Gait Posture. -2009. -Vol. 29. -P. 71-75.

- Oeffinger D.J. Gross motor function classification system and outcome tools for assessing ambulatory cerebral palsy: a multicenter study//Dev. Med. Child. Neurol. -2004. -Vol. 4, № 5. -P. 311-319.