Количественная оценка сагиттального и фронтально баланса осевого скелета методом 3D-видеоанализа

Автор: Долганова Тамара Игоревна, Аксенов Андрей Юрьевич, Гарипов Илгиз Илдарович, Сергеенко Ольга Михайловна, Дьячков Константин Александрович, Черепанов Иван Дмитриевич, Долганов Дмитрий Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Имеющиеся современные программы оценки состояния опорно-двигательной системы методом 3D-видеоанализа не позволяют судить о сагиттальном и фронтальном балансе туловища и требуют дополнительных программных операций с расчетом упомянутых величин. Цель. Анализ информативности и сопоставимости величин количественной оценки динамического осевого баланса туловища, полученных по данным рентгенографии и 3D-видеоанализа походки. Материалы и методы. Сравнительный анализ информативности показателей сагиттального и фронтального балансов по данным рентгенографии и 3D-видеоанализа походки проведен в группах: подростки без ортопедической патологии - 12; ранее не лечившиеся пациенты с идиопатическим сколиозом - 53; пациенты с дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника - 15. Результаты. Поведение величин осевого баланса у обследованного контингента по данным видеоанализа очень динамично и в значительной степени зависело от позы при регистрации. При этом выборочные совокупности величин балансов в сопоставлении с рентгенологическими данными не имели статистически значимых отличий, а их медианные значения почти совпадали. Кроме того, у пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника без клинических проявлений и у пациентов с идиопатическим сколиозом без болевого синдрома корреляционные связи между сопоставляемыми балансами статистически значимо проявлялись, а у пациентов с клиническими и анталгическими проявлениями позвоночной патологии не обнаруживались. Обсуждение. Поскольку в ортостатике сагиттальный и фронтальный баланс определялся у одних и тех же пациентов, но в разное время в разных позах и разными методами, то отсутствие статистически значимых отличий и близкое расположение центральных тенденций в выборочных сравниваемых совокупностях свидетельствуют о сопоставимости поученных величин и их принадлежности к общей генеральной совокупности. Однако существенные различия в варьировании и статистически значимое влияние анталгических проявлений на силу коррелирования однозначно свидетельствуют о том, что величины динамического баланса, рассчитанные по видеоанализу, более чувствительны и информативны к патогенетической симптоматике. Выводы. Предложенные на основе 3D-видеоанализа расчетные алгоритмы величин осевого баланса сопоставимы с рентгенологическими данными, но значительно более информативны и чувствительны к анталгическим проявлениям позвоночной патологии.

Видеоанализ походки, осевой баланс тела, сколиоз, дегенеративные поражения позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/142238200

IDR: 142238200 | УДК: 616.71:612.766 | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-3-307-315

Текст научной статьи Количественная оценка сагиттального и фронтально баланса осевого скелета методом 3D-видеоанализа

Одним из важных направлений функциональной биомеханики позвоночно-двигательного сегмента при проведении научных клинических исследований является изучение динамического осевого баланса позвоночника [1]. Сбалансированный за счет компенсаторных механизмов позвоночник при движении может переходить в состояние дисбаланса, который нельзя определить по данным статических рентгено-

грамм [2]. Интересные данные по диагностике сагиттального дисбаланса были получены в исследовании Bae J. et al. [3]: показано, что компенсированный на статических рентгенограммах дисбаланс может быть выявлен при проведении рентгенологического исследования после 10-минутной ходьбы.

Обследование пациентов с патологией позвоночника и конечностей стандартно включает в себя сбор данных по перечню жалоб, анамнезу, оценке клинической картины, а также ряд интраскопических исследований (рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография). Помимо стандартных исследований в настоящее время предложен ряд инструментальных исследований для количественной и качественной оценки функции опорно-двигательного аппарата, таких как стабилометрия, плантография, электронейромиография, динамометрия, тест 6-минутной ходьбы, 3D-видеоанализ походки и другие [4-8]. При деформациях позвоночника, а в частности при идиопатических сколиозах, наиболее показательным методом предоперационной и послеоперационной оценки является телерентгенография позвоночника в двух проекциях. При этом сагиттальная вертикальная ось (sagittal vertical axis, SVA) – это расстояние, измеряемое при телерентгенографии позвоночника в сагиттальной плоскости, проходящее между вертикальной отвесной линией, начинающейся в центре тела С7, и задневерхним краем крестца; коронарная вертикальная ось (coronal vertical axis – CVA) классически измеряется на прямых телерентгенограммах как расстояние между вертикальной отвесной линией, начинающейся в центре тела С7, и центром S1 [9, 10, 11]. Но для выполнения боковой проекции рентгенограммы рекомендуется специальная установка пациента – располагать руки под углом 30°, т.к. это приводит к меньшему сдвигу SVA и может лучше отражать функциональное положение [12, 13]. Однако функциональным и легко принимаемым является расслабленное положение стоя, а наличие рук по обе стороны тела препятствует адекватной рентгенографической визуализации позвоночника.

Поскольку количественный анализ походки (QGA) изначально был разработан и как инструмент для постуральной оценки кинематики нижних конечностей [14], то потенциальные возможности метода 3D-видеоанализа могут позволить также оценивать динамический баланс осевого скелета в 3-х плоскостях и анализировать компенсаторные механизмы при его дисбалансе во время ходьбы [15-20]. Однако для осуществления таких возможностей и формирования протоколов оценки требуются программы с дополнительной расчетной опцией [21, 22].

В настоящее время предложены два основных подхода к оценке динамического осевого баланса туловища [18, 23]:

– расчет отклонений и диапазона движения проекции точки от маркера C7 позвонка относительно проекции точки от S1 позвонка на опорной плоскости. По данным литературы, данный расчетный показатель у пациентов с идиопатическим сколиозом в статике (стоя) имеет слабую (р < 0,05) корреляционную связь с рентгенологическим сагиттальным балансом и сильную корреляционную связь с рентгенологическим фронтальным балансом (р < 0,01) [24], но не установлены взаимосвязи между рентгенографическими данными и динамическими параметрами SVA и CVA при ходьбе;

– расчет отклонений и диапазон движения проекции точки от C7 позвонка относительно точки проекции COG (общего центра массы), расположенного в проекции плоскости таза со смещением к центру относительно системы координат от средней точки линии ASIS (передние верхние подвздошные ости) на опорной плоскости. COG определен по данным магнитно-резонансной томографии вместе с системой видеозахвата движения и максимально приближен к анатомическому положению общего центра масс. Вместе с тем, до настоящего времени непонятна степень его количественной взаимосвязи с рентгенологическим критерием сагиттального баланса не только при ходьбе, но и в статике [25, 26].

Измерение вертикальной оси в сагиттальной плоскости на рентгенограммах из обычно используемого положения «стоя, с согнутыми плечами» приводит к тому, что вертикальная ось в сагиттальной плоскости проходит как минимум на 3-4 см кзади, чем “истинная” сагиттальная вертикальная ось, наблюдаемая в функциональном положении, и ни одно из рентгенографических положений не воспроизводит реальный баланс позвоночника в естественно привычной функциональной позе стоя [27].

Цель – анализ информативности и сопоставимости величин количественной оценки динамического осевого баланса туловища, полученных по данным рентгенографии и 3D-видеоанализа походки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Группы сравнения

Сравнительный анализ показателей SVA и CVA по данным рентгенографии и трехмерного анализа походки (3D GA) проведен в группах:

– группа I – подростки без ортопедической патологии – 12 человек (2 девочки, 10 мальчиков, 11-16 лет);

– группа II – ранее не лечившиеся пациенты с идиопатическим сколиозом – 53 человека (11-20 лет). Учитывая, что большая часть компенсаторных возможностей при формировании дисбаланса возможна за счет изменения положения таза и мобильности позвоночника в поясничном отделе, выделены подгруппы: IIа (38 человек, из них: 28 женского, 10 мужского пола) – с клиническими проявлениями болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника, IIб (15 человек, из них 13 женского, 2 мужского пола) – без клинических проявлений болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника;

– группа III – пациенты с дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника – 15 человек (48-60 лет). Выделены подгруппы: IIIа (8 человек, из них 5 женского, 3 мужского пола) – с клиническими проявлениями миелопатии/радикулопатии, IIIб (7 человек, из них 6 женского, 1 мужского пола) – без клинических проявлений.

РГ CVA и SVA

По данным рентгенографии определялись параметры отклонения в сагиттальной (SVA) и фронтальной (CVA) плоскости вертикальной оси от середины тела С7 в виде отвесной линии вниз до задневерхнего края тела крестца S1/середины крестца. Смещение ее кпереди предполагало положительный сагиттальный баланс (+), кзади – отрицательный (-); в SVA и CVA не должны превышать 40 мм [28] и 20 мм соответственно [5].

3D-видеоанализ походки – GA-CVA и GA-SVA

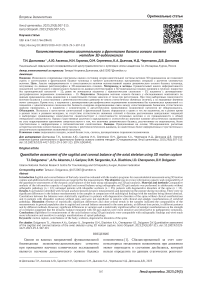

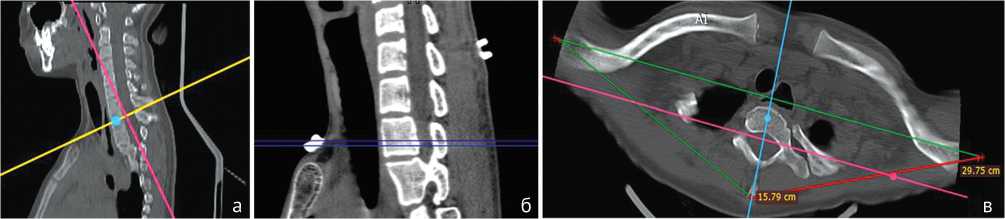

Для верификации проекции маркеров 3D-видеоанализа на анатомические элементы позвонков использованы данные рентгенографии и КТ. Регистрация 3D-видеоанализа проводилась оптическими камерами Qualisys 7+ (8 камер) с технологией видеозахвата пассивных маркеров. За основу установки светоотражающих маркеров на туловище принята IOR модель (рис. 1).

К коже на уровне остистого отростка C7, в яремной ямке (маркер SJH) и к точкам таза RIPS, LIPS, RIAS, LIAS были прикреплены светоотражающие маркеры диаметром 16 мм с металлическим основанием для визуализации на рентгенограмме (рис. 2). Анализ сагиттального и фронтального баланса проводился в программах QTM ( Qualisys ) и Visual3D ( C-Motion ) с автоматизированным расчетом значений [30].

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft Excel-2010 и AtteStat [31]. Оценка нормальности распределения показателей SVA и CVA по данным рентгенографии и видеоанализа осуществлялась по 3 критериям: коэффициента асимметрии, эксцесса, χ 2-Фишера с порогом принятия решения p = 0,1. Параметры SVA и CVA по данным рентгенографии и видеоанализа имели ненормальное распределение. Учитывая отсутствие нормальности распределения и количество наблюдений в выборочных совокупностях в группах I и III – 7-12 человек, количественные характеристики показателей в выборочных совокупностях представлялись в таблицах в виде Me (25 ÷ 75 %), а статистическая значимость различий определялась с использованием парного и двухвыборочного критериев Вилкоксона для зависимых и независимых переменных. Уровень статистической значимости указывался по критерию «р» < 0,05.

Все исследования проведены в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками. Всеми законными представителями пациентов было подписано информированное согласие на публикацию данных, полученных в результате исследований, без идентификации личности.

Рис. 1. Схема установки светоотражающих маркеров на туловище (IOR модель) [29]: CV7 – шейный позвонок; TV1 –грудной позвонок; LV – поясничный позвонок; MAI – середина между нижними углами лопаток; SJN – яремная выемка грудины; SXS – грудина; RAC, LAC – акромиальный отросток справа и слева; RIPS, LIPS – бугор верхней задней подвздошной оси справа и слева; RIAS, LIAS – бугор верхней передней подвздошной оси справа и слева

Рис. 2. Внешний вид светоотражающих маркеров диаметром 16 мм с металлическим основанием для визуализации на рентгенограмме

РЕЗУЛЬТАТЫ

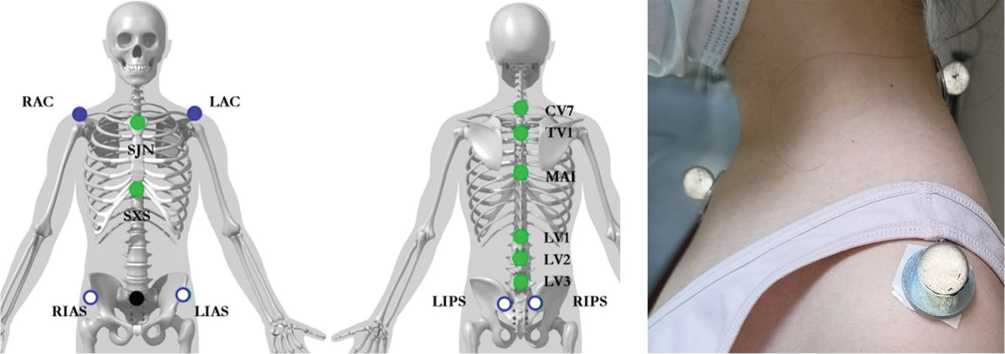

Середина отрезка между точками RIPS и LIPS соответствует проекции на спину S1 позвонка (рис. 3), и в некоторых моделях установки маркеров рекомендуется как самостоятельная точка SACR = Sacrum (средина между RIPS and LIPS).

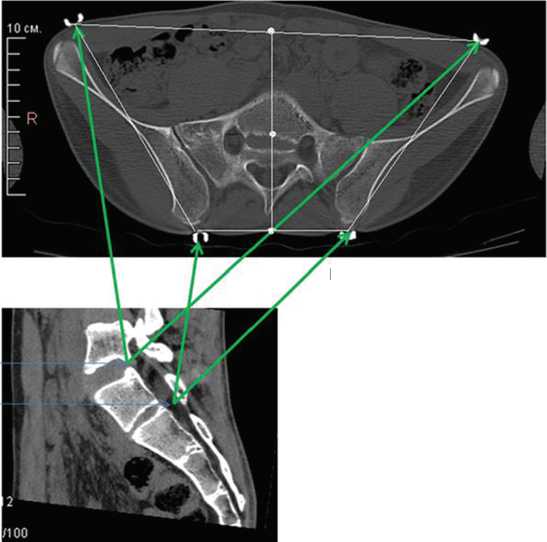

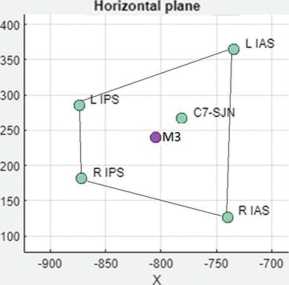

С7 и данная расчётная точка, как ориентир S1, используется для расчета сагиттального и фронтального баланса тела в некоторых лабораториях биомеханики [24]. Маркеры таза в горизонтальной плоскости проецируются в виде трапеции (рис. 4). Математически на трапеции можно определить точку пересечения диагоналей (1), центр тяжести трапеции (2), середину отрезка, соединяющего середины оснований трапеции (3), центр тяжести треугольника (4). По результатам верификации маркеров на КТ, расчетная точка (3) максимально приближена к середине тела S1 позвонка (рис. 3).

Верификация маркеров C7 и SJN (рис. 5) определила тело С7 позвонка как проекцию середины отрезка между маркерами С7 и SJH (яремная выемка грудины).

В предложенном нами способе расчетные параметры SVA и CVA определялись как проекция на опорную плоскость середины отрезка С7 и SJH (С7-SJH) и середины оснований трапеции таза (М3), как максимально приближенных к рентгенологическим точкам расчета сагиттального и фронтального баланса осевого скелета.

Метка на уровне передних верхних и задних верхних подвздошных остей соответствуют расположению L5 и 51 позвонков соответственно

Рис. 3. Верификация маркеров таза на КТ

>• 300

Horizontal plane (Balance)

1. Точка пересечения диагоналей

2. Центр тяжести трапеции

LIAS

LIPS

4. Центр тяжести треугольника

>RIAS

3. Середина отрезка, соединяющего середины оснований трапеции

1100 1150 1200 1250 1300 1350 X es, ^Ж

ГЛ RIPS

Рис. 4. Проекция маркеров таза и С7 на горизонтальную опорную плоскость

Рис. 5. Верификация маркеров C7 и SJN по данным рентгенографии (а, б) и КТ (в)

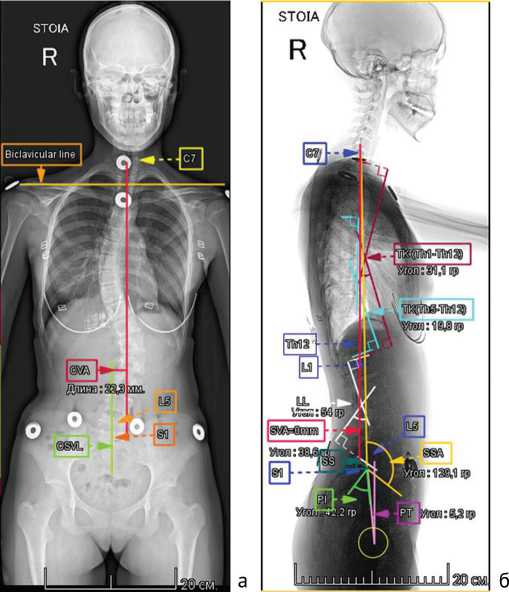

Пример верификации данных . Пациент Р., 14 лет. Идиопатический сколиоз.

Проведена верификация данных рентгенографии и 3D-видеоанализа SVA и CVA (рис. 6). В статике CVA по данным рентгенографии смещена влево, по данным видеоанализа – проекция С7 относительно расчетного S1 смещена влево, расчетный С7-SJN (максимально прибли- жено к середине тела С7) относительно точки М3 (максимально приближено к телу S1) тоже влево. CVA по данным рентгенографии смещена влево на 22,3 мм, по данным видеоанализа – влево на 22,5 мм. По данным видеоанализа в ортостатике SVA смещена кпереди на 7 мм, по данным рентгенологического исследования SVA = 0, учитывая диаметр маркера 16 мм – в пределах погрешности.

Рис. 6. Пациент Р., 14 лет. Идиопатический сколиоз. Пример верификации данных рентгенографии (а, б) с расчетом параметров сагиттального и фронтального баланса туловища и маркеров 3D-видеоанализа с верхней задней / передней подвздошной оси и проекции середины отрезка C7 – SJN и середины оснований трапеции таза (М3) на опорную плоскость (в)

Обобщенные параметры SVA и CVA по данным рентгенографии и 3D-видеоанализа в обследованных группах представлены в таблицах 1, 2.

Статистически значимая разница в сагиттальном балансе по сравнению с контролем наблюдалась только в привычной статике и при наличии клинических проявлений патологии. А статистически значимых различий по сагиттальному и фронтальному балансу в постуральных совокупностях между установочной и привычной статикой не обнаружено, хотя диапазоны варьирования в сопоставляемых совокупностях суще- ственно отличаются. Во всяком случае, сравнение расчетных показателей CVA 3D-видеоанализа у пациентов с идиопатическим сколиозом по группам, отранжиро-ванным с учетом рентгенологических данных смещения вертикальной оси во фронтальной плоскости при CVA < 0 (наклон влево), CVA = 0, CVA > 0 (наклон вправо) (табл. 3), хорошо иллюстрирует такие различия. Центральные тенденции (Me) в выборочных совокупностях почти совпадают (отличия не боле 2,5 мм), а диапазоны варьирования существенно отличаются, особенно в случае R-CVA = 0.

Таблица 1

|

Группы |

Параметры осевого сагиттального баланса |

|||

|

R-SVA, мм, установочная статика |

GA-SVA, мм, привычная статика |

GA-SVA при ходьбе, мм |

Диапазон GA-SVA при ходьбе, мм |

|

|

Группа I, n = 12 |

0,0 ± 40,0 [20] |

-11,0 (-14,5÷ -7,7) |

-16,9 (-24,1÷-6,0) |

41,1 (36,6÷52,0) |

|

Группа IIа, n = 38 |

0,0 (-40,0 ÷ 0,0) |

4,0 (-2,8 ÷ 11,6), p = 0,0046 |

17,0 (-2,4 ÷ 27,9) |

37,0 (29,5 ÷ 43,4) |

|

Группа IIб, n = 15 |

0,0 (-39,0 ÷ 7,0) |

-1,0 (-15,4 ÷ 7,6) |

-8,0 (-12,6 ÷ 8,7) |

34,0 (28,1 ÷ 41,6) |

|

Группа IIIа, n = 8 |

73,0 (52,5 ÷106,5) |

92,1 (50,9 ÷161,1), p = 0,00027 |

128,5 (88,1÷194,6) |

49,8 (31,8÷50,5) |

|

Группа IIIб, n = 7 |

11,0 (4,0 ÷ 104,5) |

63,6 (6,35 ÷66,95), p = 0,0144 |

86,5 (11,6 ÷155,8) |

54,9 (38,8÷59,4) |

Примечание: р – показана достоверность отличий от значений группы I (норма).

Таблица 2

|

Группы |

Параметры осевого фронтального баланса |

|||

|

R-CVA, мм, установочная статика |

GA-CVA, мм, привычная статика |

GA-CVA при ходьбе, мм |

Диапазон GA-CVA при ходьбе, мм |

|

|

Группа I, n = 12 |

0,0 ± 20,0 [2] |

4,1 (0,6 ÷ 6,9) |

4,2 (1,4 ÷ 7,5) |

24,2 (20,9 ÷ 32,2) |

|

Группа IIа, n = 38 |

0,0 (-5,0 ÷ 0,0) |

-6,0 (-11,7 ÷ 13,0) |

-8,0 (-18,8 ÷ 4,77) |

19,0 (16,1 ÷ 23,2) |

|

Группа IIб, n = 15 |

0,0 (0,0 ÷ 0,0) |

9,0 (-3,65 ÷ 19,1) |

2,0 (-7,55 ÷ 14,2) |

19,0 (15,8 ÷ 23,9) |

|

Группа IIIа, n = 8 |

10,0 (0,0 ÷ 33,0) |

15,3 (3,3 ÷ 23,6) |

8,5 (0,4÷30,9) |

46,7 (40,0÷62,6), p1 = 0,0049 |

|

Группа IIIб, n = 7 |

0,0 (-30,0 ÷ 25,0) |

-1,1 (-13,8 ÷ 10,0) |

10,6 (-10,1÷25,1) |

23,6 (19,3÷24,6), p2 = 0,0172 |

Примечание: р1 – показана достоверность отличий от значений 1 группы (норма); р2 – показана достоверность отличий между группами IIIа и IIIб

Таблица 3

Обобщенные показатели фронтального баланса СVA (мм) по данным рентгенографии и 3D-видеоанализа походки у пациентов с идиопатическим сколиозом, отранжированных по группам в соответствии с характером смещения вертикальной оси во фронтальной плоскости (Me (25 ÷ 75 %), n – число наблюдений)

|

Группы |

Параметры осевого фронтального баланса |

|||

|

R-CVA, мм, установочная статика |

GA-CVA, мм, привычная статика |

GA-CVA при ходьбе, мм |

Диапазон колебания GA-CVA при ходьбе, мм |

|

|

R-CVA < 0, n = 12 |

-21,0 (-27,0÷ -17,0) |

-18,7 (-36,4 ÷ -11,7) |

-21,2 (-28,9 ÷ -11,35) |

18,2 (15,6 ÷ 25,0) |

|

R-CVA = 0, n = 34 |

00 (00÷ 00) |

2,3 (-8,3 ÷ 13,3) |

-2,8 (-13,3 ÷ 6,3) |

19,0 (15,6 ÷ 22,4) |

|

CVA > 0, n = 7 |

19,0 (16,0 ÷ 21,0) |

21,0 (12,1 ÷ 26,3) |

19,45 (8,55 ÷ 26,1) |

21,3 (15,6 ÷ 23,17) |

Обобщенные параметры осевого сагиттального баланса SVA (мм) по данным рентгенографии (R) и 3D-видеоанализа походки (GA) (Me (25 ÷ 75 %), n – число наблюдений)

Обобщенные параметры осевого фронтального баланса СVA (мм) по данным рентгенографии (R) и 3D-видеоанализа походки (GA) (Me (25 ÷ 75 %), n – число наблюдений)

Несмотря на то, что в ортостатике сагиттальный и фронтальный баланс определялся у одних и тех же пациентов, но в разное время в разных позах и разными методами, отсутствие статистически значимых отличий в выборочных совокупностях свидетельствует о принадлежности полученных расчетных данных к общей генеральной совокупности. Поэтому для выяснения степени взаимной зависимости между показателями проведен корреляционный анализ CVA-и SVA-данных рентгенографии и 3D-видеоанализа у пациентов групп II и III. Если корреляционный анализ расчетных параметров 3D-видеоанализа GA-CVA и GA-SVA и рентгенографии R-CVA и R-SVA у пациентов группы IIIб (отсутствие клинических симптомов миелопатии / радикулопатии) выявил сильную и статистически значимую корреляционную зависимость между R-SVA – GA-SVA, r = 0,774, p < 0,05, n = 7 и R-СVA – GA-СVA, r = 0,856, p < 0,01, n = 7, то у пациентов группы IIIа (наличие клинических симптомов миелопатии / радикулопатии) статистически значи- мая корреляция не обнаружилась: R-SVA – GA-SVA, r = 0,422, n = 8; R-СVA – GA-СVA, r = 0,259, n = 8.

Корреляционный анализ расчетных параметров 3D-видеоанализа GA-CVA и GA-SVA и рентгенографии R-CVA и R-SVA у пациентов группы IIб (с выраженным фронтальным нарушением осевой биомеханики и при отсутствии клинического болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника) также выявил статистически значимую корреляционную взаимосвязь между R-SVA – GA-SVA, r = 0,659, p < 0,01, n = 15, но не обнаружил значимого коррелирования между фронтальными параметрами R-СVA – GA-СVA, r = 0,0811, n = 15. У пациентов группы IIа (также с выраженным фронтальным нарушением осевой биомеханики и при наличии клинического болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника) между показателями осевого баланса по данным видеоанализа и рентгенографии статистически значимая корреляция не обнаруживалась даже в репрезентативной выборочной совокупности R-SVA – GA-SVA, r = 0,018, n = 39 и R-СVA – GA-СVA, r = 0,299, n = 39.

ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе КТ, телерентгенограмм и данных 3D-видеоанализа походки выявлены реперы для расчета GA-SVA и GA-CVA, наиболее приближенные к RG-SVA и GA-CVA, а также скорректирована программа их расчета при видеоанализе. Оптимальные точки для измерения GA-SVA и GA-CVA – это половина длины отрезка, соединяющего середины оснований трапеции, сформированной проекциями точек таза RIPS, LIPS, RIAS, LIAS (рис. 4), а также середина отрезка между маркерами C7 и SJN (рис. 5). В протоколе обследования методом 3D-видеоанализа расчетные параметры GA-SVA и GA-CVA определялись как проекции на плоскость пола середины отрезка С7 и SJH (С7-SJH, приближено к телу позвонка С7) и середины оснований трапеции таза (точка М3, приближена к телу позвонка L5).

Расчетные параметры в ортостатике GA-SVA и GA-CVA в группе обследованных здоровых подростков достоверно не отличались от значений рентгенонормы по данным литературы, но имелась тенденция наклона туловища кзади (отрицательные значения SVA до -15 мм). При ходьбе диапазон колебаний SVA составлял в среднем 41 мм, CVA – в среднем 25 мм и не выходил за пределы допустимых границ нормы по данным рентгенографии в статике (SVA – 0,0 ± 40 мм, CVA – 0,0 ± 20 мм). Медианные значения GA-SVA и GA-CVA при ходьбе достоверно не отличались от значений в ортостатике.

Выборочное клиническое наблюдение при верификации маркеров показало совпадение расчетных параметров SVA и CVA по данным рентгенографии и 3D-видеоанализа в пределах погрешности размера маркера (16 мм).

Сравнение у пациентов с идиопатическим сколиозом расчетных показателей GA-CVA и R-CVA в группах, где за основу взяты рентгенологические данные смещения вертикальной оси во фронтальной плоскости: при R-CVA = 0, R-CVA < 1,0 (наклон влево), R-CVA > 1,0 (наклон вправо), не выявило значимых отличий между обобщенными показателями GA-CVA и R-CVA. Медианные значения величин GA-CVA при ходьбе, независимо от наклона туловища во фронтальной плоскости и выраженности болевого синдрома, так же, как и в норме, значимо не отличались от значений в статике. Диапазон варьирования тоже соответствовал значениям здоровых сверстников (табл. 3).

Если факты статистически значимого влияния на сагиттальный баланс болевых и функциональных нарушений при позвоночной патологии в научной литературе освещены [32], а анталгические проявления в естественной ортостатике должны обнаруживаться в величинах осевого баланса уже по определению, то значимое гендерное влияние на сагиттальный баланс как в норме, так и при патологии, по разным источникам литературы, на сегодняшний день отрицается [33, 34, 35] и потому в нашей работе не рассматривалось. В проведенном исследовании также на степень коррелирования между показателями GA-SVA и R-SVA в выборочных совокупностях у больных с идиопатическим сколиозом и дегенеративными поражениями позвоночника статистически значимое влияние оказывали клинические и анталгические проявления патологии. Об этом свидетельствует тот факт, что, если при отсутствии клинической симптоматики и болевого синдрома выявлялась сильная корреляционная взаимосвязь значений сагиттального и фронтального баланса у пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника и сагиттального баланса у пациентов с идиопатическим сколиозом, то при наличии клинической симптоматики и болевого синдрома статистически значимого коррелирования между параметрами не обнаруживалось. Из этого следует вывод, в соответствии с которым естественная поза в ортостатике более всего приближена к установочной позе при рентгенографии. Во всяком случае, обобщенные величины GA-SVA в ортостатике у пациентов с идиопатическим сколиозом статистически значимо не отличались от данных R-SVA и значений GA-SVA в норме. Кроме того, медианные значения GA-SVA при ходьбе, так же, как и в норме, значимо не отличались от значений в статике, а диапазон колебаний SVA в выборочной совокупности составил 34 мм, что тоже соответствует значениям нормы (табл. 1). И еще, поскольку в ортостатике сагиттальный и фронтальный баланс определялся у одних и тех же пациентов, но в разное время в разных позах и разными методами, то отсутствие статистически значимых отличий и близкое расположение центральных тенденций в выборочных сравниваемых совокупностях свидетельствует о сопоставимости полученных величин и их принадлежности к общей генеральной совокупности. При этом существенные различия в варьировании и статистически значимое влияние анталгических проявлений на силу коррелирования однозначно свидетельствуют о том, что величины динамического баланса, рассчитанные по видеоанализу, более чувствительны и информативны к патогенетической симптоматике.

В привычной ортостатике у пациентов со сколиозом статистически значимо зарегистрирован наклон туловища вперед по GA-SVA (р = 0,0046, n = 38) с незначительным увеличением его при ходьбе, в медианных значениях – на 13 мм. При этом общий диапазон колебаний SVA в медианных величинах составил 37 мм и полностью соответствовал значениям нормы (табл. 1). Следует отметить, что, по данным литературы, выраженность несоответствия величин баланса туловища в ортостатике и при ходьбе у пациентов с идиопатическим сколиозом в основном определяется тяжестью патологии [36]. Гораздо более выраженный наклон туловища вперед проявился у пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника. По данным видеоанализа в ортостатике сагиттальный баланс статистически значимо нарушен как при наличии, так и отсутствии болевого синдрома и по медианным значениям в выборочных совокупностях составил 92 мм и 64 мм соответственно (табл. 2). При ходьбе как наклон туловища вперед на 22 мм, так и диапазон колебаний параметров сагиттального баланса имели тенденцию к увеличению, но, по сравнению с контролем, статистически значимые отличия не выявлены. По сравнению с нормой в подгруппах IIIа и IIIб значения GA-CVA в ортостатике и при ходьбе статистически значимо не отличались, но фронтальный диапазон колебания GA-CVA значимо увеличен у пациентов с выраженным болевым синдромом (р = 0,0049, n = 8) (табл. 2). Расширение диапазона величин фронтального баланса CVA согласуется с данными литературы: тяжесть патологии сопровождается большим раскачиванием туловища, повышенной нервно-мышечной активностью нижних конечностей и снижением нервно-мышечной активности позвоночника (0,331 < r < 0,716, р < 0,05) [37].

ВЫВОДЫ

При отсутствии болевого синдрома и клинических проявлений патологии естественная поза в ортостатике более всего приближена к установочной позе при рентгенографии, между величинами балансов GA-SVA – R-SVA и GA-CVA – R-CVA регистрируется статистически значимая корреляционная связь.

У пациентов с болевым синдромом статистически значимая корреляционная связь между балансами не обнаружилась даже в репрезентативной выборочной совокупности.

3D-видеоанализ в ортостатике и при ходьбе является самостоятельным исследованием, в динамике отражающим как состояние двигательной функции опорно-двигательной системы, так и ее основные постуральные системообразующие составляющие в форме величин осевого баланса.

По результатам видеоанализа у ортопедически здоровых людей значения варьирования величин баланса туловища в сагиттальной и фронтальной плоскостях при ходьбе не выходят за пределы допустимых границ нормы, рентгенографически установленных в ортостатике (SVA ± 40 мм, CVA ± 20 мм).

Предложенные на основе 3D-видеоанализа расчетные алгоритмы величин осевого баланса сопоставимы с рентгенологическими данными, но значительно более информативны и чувствительны к анталгическим проявлениям позвоночной патологии.

Список литературы Количественная оценка сагиттального и фронтально баланса осевого скелета методом 3D-видеоанализа

- Мушкин А.Ю., Ульрих Э.В., Зуев И.В. Биомеханика позвоночника в норме и при патологических состояниях: основные аспекты исследований. Хирургия позвоночника, 2009;(4):53-61. https://doi.Org/10.14531/ss2009.4.53-61

- Shiba Y, Taneichi H, Inami S, Moridaira H, Takeuchi D, Nohara Y. Dynamic global sagittal alignment evaluated by three-dimensional gait analysis in patients with degenerative lumbar kyphoscoliosis. Eur Spine J. 2016;25(8):2572-2579. doi: 10.1007/s00586-016-4648-4

- Bae J, Theologis AA, Jang JS, Lee SH, Deviren V. Impact of Fatigue on Maintenance of Upright Posture: Dynamic Assessment of Sagittal Spinal Deformity Parameters after Walking 10 Minutes. Spine (Phila Pa 1976). 2017;42(10):733-739. doi: 10.1097/BRS.0000000000001898

- Шульга А.Е., Зарецков В.В., Островский В.В., Бажанов С.П., Лихачев С.В., Смолькин А.А. Особенности сагиттального баланса пациентов при посттравматических деформациях грудного и поясничного отделов позвоночника. Гений ортопедии, 2021;27(6):709-716. doi: 10.18019/1028-4427-2021-27-6-709-716

- Челпаченко О.Б., Жердев К.В., Фисенко А.П., Яцык С.П., Дьяконова Е.Ю., Бутенко А.С., Челпаченко О.Е. Нарушения баланса туловища при деформациях позвоночника и нестабильности тазобедренных суставов. Детская хирургия. 2020;24(2):89-95. doi: 10.18821/1560-95102020-24-2-89-95

- Пелеганчук А.В., Тургунов Э.Н., Мушкачев Е.А., Сангинов А.Д., Симонович А.Е., Павлов В.В. Влияние позвоночно-тазовых взаимоотношений на поздний вывих головки бедренного компонента эндопротеза после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Хирургия позвоночника. 2022;19(1):63-70. doi: 10.14531/ss2022.1.63-70

- Котельников А.О., Рябых С.О., Бурцев А.В. Постуральные изменения позвоночно-тазового баланса у пациентов с hip-spine синдромом. Гений ортопедии. 2020;26(2):206-211. doi 10.18019/1028-4427-2020-26-2-206-211

- Иванов Д.В., Кириллова И.В., Коссович Л.Ю., Лихачев С.В., Полиенко А.В., Харламов А.В., Шульга А.Е. Сравнительный анализ мобильного приложения для измерения параметров сагиттального баланса «СпиноМетр» с системой surgimap: апробация межэкспертной надежности. Гений ортопедии. 2021;27(1):74-79. doi 10.18019/1028-4427-2021-27-1-74-79

- Крутько А.В., Рерих В.В., Прохоренко В.М., Леонова О.Н. Нарушения сагиттального баланса при заболеваниях и повреждениях позвоночника: учебное пособие для врачей. Новосибирск, НПЦ НГМУ. 2020. p.36-39.

- Sun XY, Kong C, Zhang TT, Lu SB, Wang W, Sun SY, Guo MC, Ding JZ. Correlation between multifidus muscle atrophy, spinopelvic parameters, and severity of deformity in patients with adult degenerative scoliosis: the parallelogram effect of LMA on the diagonal through the apical vertebra. J Orthop Surg Res. 2019;14(1):276. doi: 10.1186/s13018-019-1323-6

- Иванов Д.В., Фалькович А.С., Донник А.М., Полиенко А.В., Оленко Е.С., Крутько А.В. Обобщение зависимостей между геометрическими параметрами сагиттального баланса. Российский журнал биомеханики. 2022;26(1):8-24. doi: 10.15593/RZhBiomeh/2022.1.01

- Pumberger M, Schmidt H, Putzier M. Spinal Deformity Surgery: A Critical Review of Alignment and Balance. Asian Spine J. 2018;12(4):775-783. doi: 10.31616/asj.2018.12.4.775

- Vedantam R, Lenke LG, Bridwell KH, Linville DL, Blanke K. The effect of variation in arm position on sagittal spinal alignment. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(17):2204-2209. doi: 10.1097/00007632-200009010-00011

- Kainz H, Graham D, Edwards J, Walsh HPJ, Maine S, Boyd RN, Lloyd DG, Modenese L, Carty CP. Reliability of four models for clinical gait analysis. Gait Posture. 2017;54:325-331. doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.04.001

- MacRae CS, Critchley D, Lewis JS, Shortland A. Comparison of standing postural control and gait parameters in people with and without chronic low back pain: a cross-sectional case-control study. BMJ Open Sport Exerc Med. 2018;4(1):e000286. doi: 10.1136/bmjsem-2017-000286

- Liu Y, Li X, Dou X, Huang Z, Wang J, Liao B, Zhang X. Correlational analysis of three-dimensional spinopelvic parameters with standing balance and gait characteristics in adolescent idiopathic scoliosis: A preliminary research on Lenke V. Front Bioeng Biotechnol. 2022;10:1022376. doi: 10.3389/fbioe.2022.1022376

- Wu KW, Lu TW, Lee WC, Ho YT, Wang JH, Kuo KN, Wang TM. Whole body balance control in Lenke 1 thoracic adolescent idiopathic scoliosis during level walking. PLoS One. 2020;15(3):e0229775. doi: 10.1371/journal.pone.0229775

- Wu KW, Lu TW, Lee WC, Ho YT, Huang TC, Wang JH, Wang TM. Altered balance control in thoracic adolescent idiopathic scoliosis during obstructed gait. PLoS One. 2020;15(2):e0228752. doi: 10.1371/journal.pone.0228752

- Chockalingam N, Bandi S, Rahmatalla A, Dangerfield PH, Ahmed el-N. Assessment of the centre of pressure pattern and moments about S2 in scoliotic subjects during normal walking. Scoliosis. 2008;3:10. doi: 10.1186/1748-7161-3-10

- Lafond D., Duarte M., Prince F. Comparison of three methods to estimate the centre of mass during balance assessment. J Biomech. 2004;37(9):1421-1426. doi: 10.1016/S0021-9290(03)00251-3

- Клишковская Т.А., Аксёнов А.Ю., Смирнова Л.М., Долганова Т.И. Развитие неинвазивных методов и технических средств диагностики нарушений осанки и деформаций позвоночника. Медицина и высокие технологии. 2022;(1):21-35. doi: 10.34219/2306-3645-2022-12-1-21-35

- Pesenti S, Prost S, Blondel B, Pomero V, Severyns M, Roscigni L, Authier G, Viehweger E, Jouve JL. Correlations linking static quantitative gait analysis parameters to radiographic parameters in adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Traumatol Surg Res. 2019;105(3):541-545. doi: 10.1016/j.otsr.2018.09.024

- Долганова Т.И., Аксенов А.Ю., Рябых С.О., Гарипов И.И. Методы и критерии оценки динамического сагиттального баланса тела (несистематизированный обзор). Гений ортопедии. 2021;27(6):827-833. doi: 10.18019/1028-4427-2021-27-6-827-833

- Lenke LG, Engsberg JR, Ross SA, Reitenbach A, Blanke K, Bridwell KH. Prospective Dynamic Functional Evaluation of Gait and Spinal Balance Following Spinal Fusion in Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(14):E330-E337. doi: 10.1097/00007632-200107150-00020

- Gard SA, Miff SC, Kuo AD. Comparison of kinematic and kinetic methods for computing the vertical motion of the body centre of mass during walking. Hum Mov Sci. 2004;22(6):597-610. doi: 10.1016/j.humov.2003.11.002

- Adolphe M, Clerval J, Kirchof Z, Lacombe-Delpech R, Zagrodny B. Center of Mass of Human's Body Segments. Mechanics and Mechanical Engineering. 2017;21(3):485-497.

- Marks MC, Stanford CF, Mahar AT, Newton PO. Standing lateral radiographic positioning does not represent customary standing balance. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(11):1176-1182. doi: 10.1097/01.BRS.0000067271.00258.51

- Бурцев А.В., Рябых С.О., Котельников А.О., Губин А.В. Клинические аспекты сагиттального баланса у взрослых. Гений ортопедии. 2017;23(2):228-235. doi 10.18019/1028-4427-2017-23-2-228-235

- Leardini A, Sawacha Z, Paolini G, Ingrosso S, Nativo R, Benedetti MG. A new anatomically based protocol for gait analysis in children. Gait Posture. 2007;26(4):560-571 doi: 10.1016/j.gaitpost.2006.12.018

- Аксенов А.Ю., Клишковская Т.А., Долганова Т.И. Программа анализа динамического баланса осевого скелета в локомоторных стереотипах по данным 3D видеоанализа. Свидетельство о государственной регистрации программы РФ № 2022684723. 2022.

- Гайдышев И.П. Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и С/С+ + +. Санкт-Петербург: ВХВ-Петербург, 2004. 512 с. Глава 5. С.158-165. Глава 8. С.300-303.

- Al-Aubaidi Z, Lebel D, Oudjhane K, Zeller R. Three-dimensional imaging of the spine using the EOS system: is it reliable? A comparative study using computed tomography imaging. J Pediatr Orthop B. 2013;22(5):409-412. doi: 10.1097/BPB.0b013e328361ae5b

- Asai Y, Tsutsui S, Oka H, Yoshimura N, Hashizume H, Yamada H, Akune T, Muraki S, Matsudaira K, Kawaguchi H, Nakamura K, Tanaka S, Yoshida M. Sagittal spino-pelvic alignment in adults: The Wakayama Spine Study. PLoS One. 2017;12(6):e0178697. doi: 10.1371/journal.pone.0178697

- Hu PP, Yu M, Liu XG, Chen ZQ, Liu ZJ. How does the sagittal spinal balance of the scoliotic population deviate from the asymptomatic population? BMCMusculoskeletDisord. 2018;19(1):36. doi: 10.1186/s12891-018-1954-5

- Sangondimath G, Mallepally AR, Marathe N, Salimath S, Chhabra HS. Radiographic Analysis of the Sagittal Alignment of Spine and Pelvis in Asymptomatic Indian Population. Asian Spine J. 2022;16(1):107-118. doi: 10.31616/asj.2020.0301

- Arima H, Yamato Y, Hasegawa T, Togawa D, Kobayashi S, Yasuda T, Banno T, Oe S, Matsuyama Y. Discrepancy Between Standing Posture and Sagittal Balance During Walking in Adult Spinal Deformity Patients. Spine (Phila Pa 1976). 2017;42(1):E25-E30. doi: 10.1097/BRS.0000000000001709

- Haddas R, Hu X, Lieberman IH. The Correlation of Spinopelvic Parameters With Biomechanical Parameters Measured by Gait and Balance Analyses in Patients With Adult Degenerative Scoliosis. Clin Spine Surg. 2020;33(1):E33-E39. doi: 10.1097/BSD.0000000000000939