Количественные наречия: семантика и структура (на материале донских говоров)

Автор: Бочкарева Е.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14969269

IDR: 14969269

Текст краткого сообщения Количественные наречия: семантика и структура (на материале донских говоров)

Количественные наречия в донских говорах немногочисленны. Они составляют 7 % от всех анализируемых единиц – это 56 слов из 800 диалектных наречий, отобранных из «Большого толкового словаря донского казачества», первых трех выпусков и картотеки «Словаря донских говоров Волгоградской области» [3; 11]. Однако затруднения, возникающие при анализе количественных наречий, обусловлены тем, что в языкознании нет четкого определения, что есть степень и мера применительно к лингвистической категории и какими единицами они представлены в языке. Так, в «Русской грамматике» эти наречия перечислены как группа слов, не имеющих черт системного образования: очень, страшно, удивительно, исключительно, слишком, много, гораздо, прямо, абсолютно, совершенно, чересчур, крайне, необычайно, весьма, совсем, насколько, вдвое, впятеро, едва, едва-едва, еле, еле-еле, чуть-чуть, немного, несколько, капельку, крошечку [10, c. 704]. Как пишет В.А. Мальцев, при обзоре таких слов обычно «дается общий иллюстративный список, и читателю самому, таким образом, предоставляется решать, какие наречия следует рассматривать как “количественные”, какие – как наречия “меры” и, наконец, какие – как наречия “степени”» [9, c. 93].

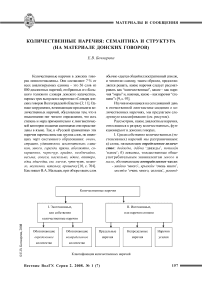

Изучив имеющиеся на сегодняшний день в отечественной лингвистике сведения о количественных наречиях, мы предлагаем следующую классификацию (см. рисунок).

Рассмотрим, какие диалектные наречия, относящиеся к разряду количественных, функционируют в донских говорах.

го ‘очень много’ <Он, вирблют, везь день ни пьёть, а патом придёть, размнога выпьить (Прк.) 1>, силосúленно ‘очень много’ <Силасилинна – значить очинь, очинь многа (Стж.), дурóм ‘много, в большом количестве’ < Рыба дуром прёть . Очинь многа рыбы ловицца, харошый улоф (Чрк.). Бывала, рыбу дуром лави-ли (Кл.-П.)>, мúлия ‘много’ < Мошки си-водни милия… (Клч.) > ;

-

- на малú ‘мало, немного’, внатрýску ‘чуть-чуть, очень мало (о нехватке чего-л.)’ < Муки асталась внатруску (Кик.). Внатруску – значить чуть-чуть, вна-тях (Остр.)>, внатяг ‘чуть-чуть, очень мало (о нехватке чего-л.)’ < Картошки в этам гаду внатях (Скр.)>, мáлочко ‘очень мало’, < Сафсем малачка дала сахара (Ктв.)>, малé-малé ‘чуть-чуть’ < Картошки асталась мале-мале (Клч.)> и др. (всего 16 слов).

Многочисленные диалектные варианты различаются оттенками значений ( мáлочко ‘очень мало’ и на малú ‘мало, немного’; мúлия ‘много’ и размнóго ‘очень много’ и т. д.), а также имеют синтагматические ограничения. Интересны наблюдения Е.В. Брысиной относительно лексической сочетаемости квантитативных единиц в донских говорах. Так, наречие мостóм , наряду с фразеологизмами лежать мостом, как мост , употребляется только «для обозначения большого количества чего-либо, лежащего на земле» [5, c. 91]: Яб-лак, груш многа, вышни – буря прашла, фсё мастом ляжыть (Каз.); Масса памидораф урадила, как мост ляжыть. Насыпаюца гру-шы, как мост, негди ступнуть (Каз.). Для лексем крыжóм , дурóм , силосúленно , тождественным по семантике мостóм , не свойственна подобная закрепленность < Лотку рыбы крыжом навалили, па самыи барта у ваде идёть (Стч.)>.

-

II. Вторая группа объединяет количественные интенсивные наречия, или наречия степени: вдовóльно ‘достаточно’, вдóсыто-сти ‘досыта’ и др. (всего 40).

Предельные наречия степени указывают «на степень приближения к наиболее полному выражению признака, на становление признака» [2, с. 45]: вовзят ‘совсем, окончательно’, наголó ‘целиком, совершенно’, целикá ‘це- ликом’, вскрость ‘полностью’, вýсмерть ‘очень сильно, совсем’ <Тёмна, вавзят ничаво ни видать (Петр.); Чирики маи вавзят развалились (Серг.); Если рыба цылика солица, йие вила-мывають и прасушивають. Када пакойник в доми, закрывають зеркалу фскрость, што-бы в доми ня видить двух пакойникаф. Вус-мирть прибил, никада ни атарв’ецца (Серг.); Замёрс вусмирть, ажник зубы стучать (Серг.)>. Вслед за В.В. Виноградовым, рассматривающим наречие «досыта» как наречие степени (см.: [6, c. 285]), мы включаем сюда и диалектизмы вдóсытости ‘досыта’, взрезь, навзрéзь ‘очень полно, до краев’ <Взресь – да краёф, полна (Н-а.)>, всклень, всклянь ‘доверху, полностью, до краев, вровень с краями’ <Канава пална фсклень (Н. Ябл.); Глаза наполнились фсклянь слизами (Петр.)>.

Непредельные наречия степени дают «градуальную характеристику полностью сложившегося признака» [2, с. 44]: рéзко, тёмно , дюже ‘очень’, почýть, трóнечки, трóньки, трóхи, трóшки, трóшечки, чудóк, чудóка, чудóчек ‘немного’ и др. < Вы ня реска спяшы-тя, я ни паспиваю (Н. -Чир . ); Трохи пасиди, сказать ишшо хачу (Оз.)>. Малая степень величины признака в донских говорах выражается лексемами: потрóшки, потрóшку, почутóк ‘понемногу’; средняя – вдовóльно ‘достаточно’; высокая (элятивная) и сверхвысокая (суперля-тивная) - резко , тёмно , без буры ‘бесконечно’, с похóдом ‘слишком, сверх меры’.

В.Ю. Апресян среди общеупотребительных адъективных образований степени выделяет наречия усилия : еле, едва, с трудом, насилу и пр. [1, с. 16] В донских говорах многочисленны производные от разговорного варианта « насилу » ^ насил , насильно, насилок, насúлочка, насúлочки, насúлочкой, насúлоч-ку, насúлком ‘насилу’ < Ни хатить дефка за-муш за ниво итить, а йиё насилак аддають (Кчт.) ; Насилачка ноги таскаю (Баг.)>.

В структурном аспекте в зависимости от частеречной принадлежности мотивирующих слов все диалектные количественные наречия целесообразно распределить на две группы:

-

1. Наречия, образованные от наречий: вдовольно ^ довольно, вдосытости ^ досыта, насилок, насилком ^ насилу, неподю-же ^ дюже, троньки, трошки ^ трухи,

-

2. Наречия, произведенные от других частей речи:

малочко, намале ^ мало, почуть, чудок ^ чуть, приблизно ^ приблизительно, целика ^ целиком.

-

- от прилагательных: рéзко < резкий, тёмно < тёмный, завóзно < завозный, наго-лó < голый;

-

- от существительных: пополам ^ пола, взрезь ^ срез , вусмерть ^ смерть, крыжом ^ возможно, крыж (эта лексема употребляется в некоторых славянских языках в значении ‘крест’: в украинском – крiж, в болгарском – крыж, в польском - krzy z [13, с. 388], но не обнаружена в диалектных словарях, хотя в говорах существуют слова, формально и семантически близкие донскому наречию крыжóм – крыжный ‘большой’ (об утках), крыга, крига ‘большая льдина’ [12, с. 340]);

-

- от глаголов: внатруску ^ трусить, внатяг ^ натягивать;

-

- от числительного: двожды, двача ^ два.

Важно заметить, что некоторые диалектные наречия являются не только производными, но и производящими: взрезь ^ навзрезь, насилок ^ насилочка, насилочки, насилочкой, насилочку ; троньки ^ тронеч-ки , трошки ^ потрошки, трошечки ; чудок ^ чудока, чудочек .

В форме двужды вычленяется суффикс -ожды, сохранившийся в современном русском языке только в слове единожды [8, с. 294]. Однако на определенном этапе развития литературного языка этот формант отличался большей продуктивностью, о чем свидетельствуют наблюдения Е.М. Галкиной-Федорук. Исследователь доказывает активность морфемы -ожды, опираясь на обилие форм, включающих в свою структуру данный аффикс, в литературных памятниках прошлых веков: «По двожды въ день» // Путешествие Афанасия Никитина; «Румяный трожды, рыгнув, Лука подпевает» // Первая сатира Кантемира; в грамматиках Смотрицкого, Ломоносова и Востокова зафиксировано наречие многожды [7, с. 103]. Таким образом, в местных говорах не только на лексическом, но и на словообразовательном уровне сохраняются отдельные вкрапления древнерусской речи, являющиеся «важнейшим источником восстановления исторических процессов, затронувших когда-то наш язык» [4, с. 18].

Все количественные наречия, с одной стороны, выполняют указательную функцию, с другой – субъективно-оценочную [14, с. 79], выражаемую в донских говорах соответствующими суффиксами: мáл - очк - о , потрóш - к - и, трóш - ечк - и .

Итак, количественные наречия в исследуемых говорах в семантическом аспекте представлены, с одной стороны, собственно количественными, обозначающими определенное ( двóжды , двáча , пополáм )/неопреде-ленное ( крыжóм , мáлочко и др.) количество, а с другой – интенсивными наречиями, среди которых выделяем предельные ( наголó , це-ликá , вдóсытости и др.), непредельные ( рéзко, тёмно , почýть, трóнечки и др.) и наречия усилия ( насúлок, насúлочка и др . ). Обобщая наши наблюдения над структурой количественных наречий, следует отметить, что основная их часть образуется от общеупотребительных наречий ( вдовольно ^ довольно, вдосытости ^ досыта и др.), реже от прилагательных (резко ^ резкий, тёмно ^ темный и др.), в единичных случаях - от других частей речи: от существительных ( пополам ^ пола и др.), глаголов ( внатруску ^ трусить, внатяг ^ натягивать), от числительного ( двожды ^ два). Диалектные производящие немногочисленны ( взрезь ^ навзрезь, трошки ^ потрошки и др).

Список литературы Количественные наречия: семантика и структура (на материале донских говоров)

- Апресян В.Ю. Семантика и ее рефлексы у наречий усилия и малой степени/В.Ю. Апресян//Вопросы языкознания. 1997. № 5.

- Битехтина Г.А. Семантико-синтаксические условия употребления качественно-количественных наречий в русском языке/Г.А. Битехтина//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1982. № 5.

- Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.

- Бромлей С.Б. Русский диалектологический атлас как источник изучения истории языка/С.Б. Бромлей//Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981.

- Брысина Е.В. Экспрессивно-выразительные средства диалекта/Е.В. Брысина. Волгоград, 2001.

- Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове)/В.В. Виноградов. М., 1972.

- Галкина-Федорук Е.М. Наречие в современном русском языке/Е.М. Галкина-Федорук. М., 1939.

- Грамматика современного русского языка. М., 1970.

- Мальцев В.А. Усилительные наречия в английском языке/В.А. Мальцев//Вопросы лексикологии и грамматики иностранных языков. Минск, 1963.

- Русская грамматика: в 2 т. Т. 1. М., 1980.

- Словарь донских говоров Волгоградской области. Волгоград, 2006-2007. Вып. 1-3.

- Словарь русских народных говоров. Вып. 15. Л., 1979.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 2/М. Фасмер. М., 1986.

- Ховалкина А.А. Наречия меры и степени: лексико-грамматическая группа или функционнально-семантическая категория/А.А. Ховалкина//Русский язык в школе. 1994. № 4.