Количественные параметры оценки методами компьютерной и магнитно-резонансной томографии вертлужной впадины и головки бедренной кости у пациентов различного возраста

Автор: Дьячкова Галина Викторовна, Корабельников Михаил Александрович, Дьячков Константин Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучены методами компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) количественные параметры нормальной картины вертлужной впадины и головки бедренной кости у 50 взрослых пациентов, обследованных по поводу патологии органов малого таза без жалоб и признаков изменений в области тазобедренного сустава в трех возрастных группах: первая группа от 18 до 35 лет, вторая группа от 36 до 55 лет, третья группа -56 лет и более. Определены зависимости показателей плотности при КТ от особенностей структуры тканей. Средние значения плотности для участков кости в норме тесно связаны с особенностями структуры, высокие цифры соответствуют субхондральной кости и зонам расположения силовых линий, низкие цифры губчатой костной ткани вне расположения силовых линий. Возрастные колебания плотностей позволяют точнее оценить вовлечение зон кости в патологический процесс

Тазобедренный сустав, губчатая и субхондральная компактная костная ткань, кт, мрт, количественная оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/142121196

IDR: 142121196 | УДК: 616.728.2-073.756.8-053.8-092.6

Текст научной статьи Количественные параметры оценки методами компьютерной и магнитно-резонансной томографии вертлужной впадины и головки бедренной кости у пациентов различного возраста

Количество больных с патологией тазобедренного сустава даже после самого активного диспансерного наблюдения достаточно велико, согласно статистике около 12 % взрослого населения США и Европы страдают остеоартрозом [6, 11]. На долю тазобедренного сустава приходится 40-50 % всех случаев остеоартроза [1, 2]. Данная патология встречается у 23-24 % больных с поражением тазобедренного сустава. Несвоевременное распознавание и в связи с этим отсутствие раннего лечения приводит нередко к развитию тяжелых изменений в тазобедренном суставе и стойких функциональных расстройств конечности, усложняет лечение и неблагоприятно отражается на его результатах [3-5, 10]. Решение этих вопросов имеет не только теоретическое значение, но и большой практический интерес, так как позволит по-новому подойти к проблеме терапии артрозов. Критерии выраженности различных проявлений деформирующего артроза тазобедренного сустава на начальных стадиях заболевания являются основой ранней диагностики, своевременного начала лечения и предотвращения развития выраженных форм осложнений [7, 11.

Анатомические, возрастные рентгенологические особенности тазобедренного сустава изучаются на протяжении многих лет, при этом морфометрические параметры головки бедренной кости, вертлужной впадины, хрящевой поверхности взрослых пациентов очень вариабельны [8, 9].

Для представления о механизмах развития патологического симптомокомплекса при дис- трофических процессах в области тазобедренного сустава, для сравнения их с нормальными показателями, необходимо уточнить некоторые количественные параметры тазобедренного сус тава, которые можно получить при лучевом ис следовании.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализированы результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии 50 взрослых пациентов, обследованных по поводу патологии органов малого таза без жалоб и признаков изменений в области тазобедренного сустава для изучения морфометрических характеристик головки бедренной кости и вертлужной впадины. Обследованные пациенты распределены по трем возрастным группам: первая группа от 18 до 35 лет, вторая группа от 36 до 55 лет, третья группа - 56 лет и более.

1. Компьютерная томография. (Компьютерный томограф Somatom AR-MP (Siemens), Somatom SMILE (Siemens).

Технические условия проведения топограм-мы: программа – Extremity. Технические характеристики: а) напряжение - 120 kV; б) сила тока - 30 mA; в) положение трубки – Tube Position AP; г) длина 256 mm в большинстве исследований. Технические условия проведения спирального сканирования: программа Hip. Технические характеристики: а) напряжение - 120 kV; б) сила тока - 50 mA; в) толщина среза – slice collimation [mm] 2-5; г) шаг спирали – pitch = 1,5; д) алгоритм – Kernel: Extremity 80 [Hip], High resolution.

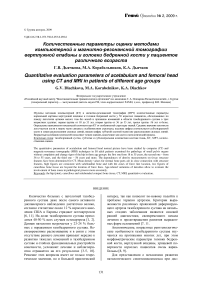

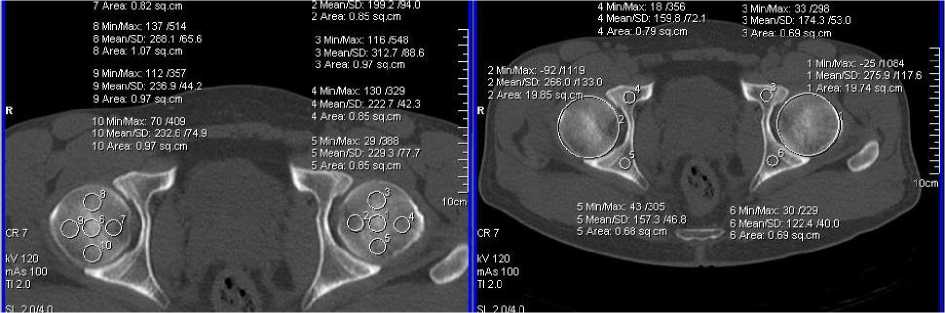

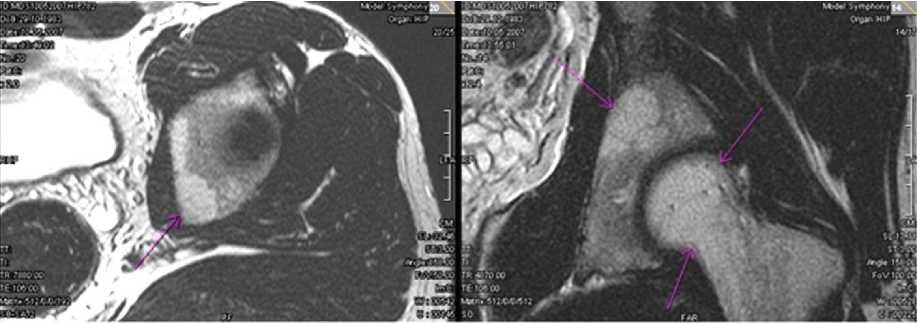

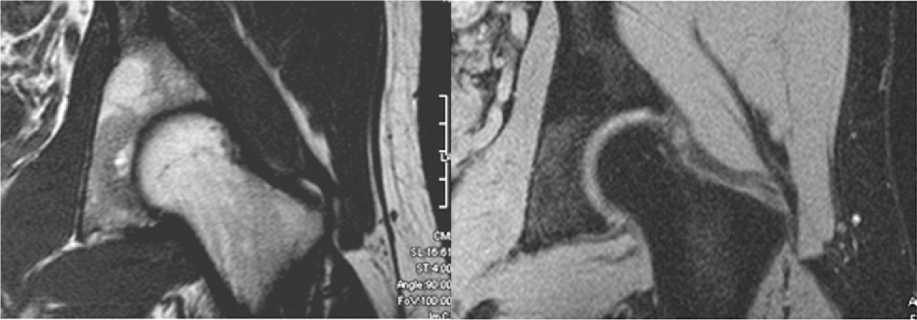

По аксиальным и реконструированным изображениям производились измерения показателей: площадь сечения и плотность головки бедренной кости, плотность губчатого вещества головки бедренной кости в различных участках, плотность субхондрального и губчатого вещества костей, формирующих вертлужную впадину (рис. 1, 2).

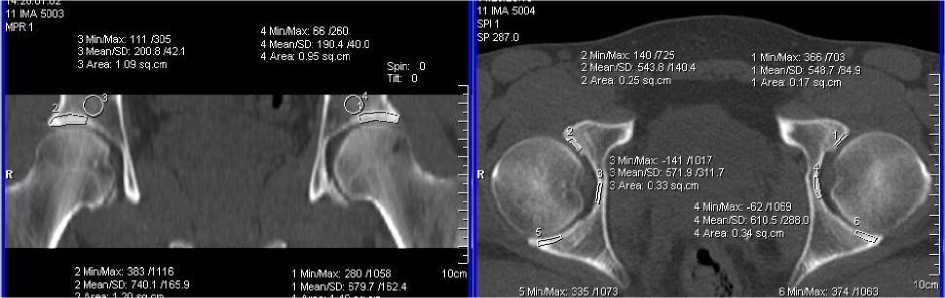

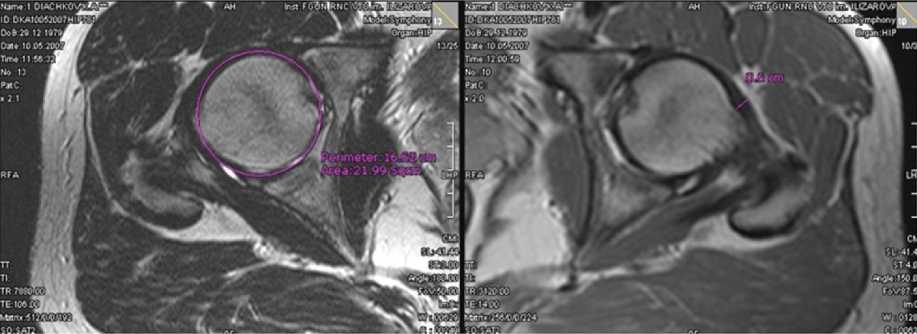

Магнитно-резонансная томография (Магнитно-резонансный томограф Magnetom Symphony Maestro Class (Siemens). При исследовании использовались аксиальные и корональные проекции (рис. 3, 4, 5):

Т1 fl2d cor и Т1 fl2d cor fs с временем TR и TE 265 и 7,15; 588 и 7,15 соответственно.

Т2 tse cor и Т2 tse cor fs с временем TR и TE 4870 и 106; 5210 и 106 соответственно.

Т2 tse tra и Т2 tse tra fs с временем TR и TE 7880 и 106; 8360 и 106 соответственно.

Т2 fi3d cor с временем TR и TE 22 и 10.

Рис. 1. Компьютерная томография, аксиальные срезы. Измерение плотности губчатой кости костей таза, площади сечения, плотности головки и ее зон

Рис. 2. Компьютерная томография области тазобедренных суставов, корональная мультипланарная реконструкция и аксиальный срез. Измерение плотности замыкательной пластинки субхондрального отдела вертлужной впадины

Рис. 3. МР томография, аксиальные срезы области тазобедренных суставов Т2 и Т1. Измерение площади сечения головки, толщины капсулы сустава

Рис. 4. МР томография, аксиальный и корональный срезы области тазобедренных суставов Т2 ВИ. Отмечены зоны гиперинтенсивного сигнала, обусловленные повышенным содержанием жировой ткани. Вариант нормы

Рис. 5. МР томография, корональные срезы области тазобедренных суставов Т2 ВИ и Т1 с подавлением сигнала от жира. Выражена неоднородность сигнала, обусловленная различным содержанием жировой ткани. Вариант нормы

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В таблицах и на диаграммах приведены сводные данные выполненных измерений (М - среднее значение, σ – стандартное отклонение, Ме - медиана).

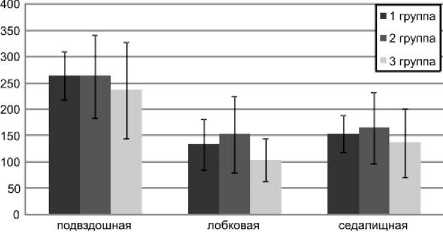

При оценке показателей плотности костной ткани было выявлено, что губчатая ткань костей, формирующих вертлужную впадину, находятся в диапазоне плотностей от 100 до 300 HU. Для подвздошной кости максимальные значения выявлены в первой и второй группах, более низкие значения - в третьей. Для седалищной и лонной костей максимальные значения отмечены во второй группе, более низкие показатели выявлены для в третьей возрастной группы.

Распределение показателей по возрастным группам представлено на диаграмме (рис. 7).

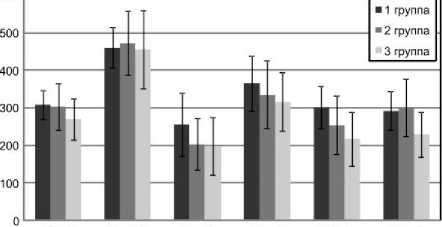

Отмечается снижение показателей плотности головки бедренной кости с возрастом.

Схожая динамика наблюдается в отдельных зонах головки за исключением центральных и дорсальных отделов, где максимальные цифры отмечены во 2-й возрастной группе.

Таблица 1

Плотность губчатой костной ткани костей, формирующих вертлужную впадину, по данным КТ

|

Зона исследования |

M |

σ |

Me |

|

Подвздошная кость |

254 |

79,8 |

248,5 |

|

Лобковая кость |

135,3 |

65,37 |

126,5 |

|

Седалищная кость |

154,93 |

64,49 |

151 |

Распределение показателей по возрастным группам представлено на диаграмме (рис. 6).

Рис. 6. Плотность губчатой костной ткани костей, формирующих вертлужную впадину, по данным КТ (М±σ)

Таблица 2

Плотность головки бедренной кости и ее зон, по данным КТ

|

Зона исследования |

M |

σ |

Me |

|

Вся головка |

293,6 |

58,97 |

287 |

|

Центральная зона |

465,5 |

87,25 |

467 |

|

Внутренняя зона |

208,03 |

73,77 |

207,5 |

|

Вентральная зона |

332,98 |

84,68 |

335 |

|

Наружная зона |

248,89 |

76,75 |

244 |

|

Дорсальная зона |

277,87 |

75,91 |

276,5 |

Общая зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5

Рис. 7. Плотность головки бедренной кости по данным КТ (М±σ)

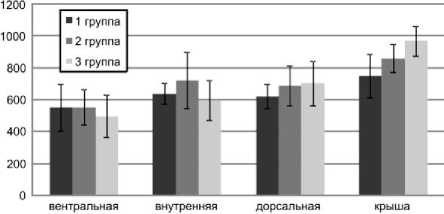

Распределение показателей по возрастным группам представлено на диаграмме (рис. 8).

Максимальные значения отмечены в области крыши и составили 820±122 HU, далее в порядке снижения в задних отделах 683±127 HU, внутренних 672±162 и передних отделах 636±123 HU.

Таблица 3

Плотность участков замыкательной пластинки вертлужной впадины по данным КТ(HU)

|

Зона исследования |

M |

σ |

Me |

|

Вентральные отделы |

636,24 |

123,53 |

543 |

|

Внутренние отделы |

672,74 |

162,47 |

661,5 |

|

Дорсальные отделы |

683,37 |

126,97 |

664,5 |

|

Область крыши |

820,66 |

122,57 |

787 |

Рис. 8. Плотность участков замыкательной пластинки вертлужной впадины по данным КТ (М±σ)

В области крыши и задних отделах отмечено увеличение показателей с возрастом, в передних и внутренних отделах максимальные значения отмечены во второй возрастной группе, минимальные - в третьей группе.

При оценке сферичности суставной поверхности головки отмечено совпадение контура головки с окружностью, диаметром которой является расстояние между максимально удаленными точками суставной поверхности головки как в аксиальной, так и в корональной плоскости.

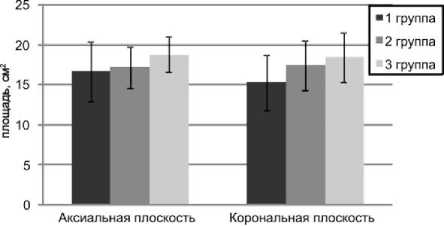

Распределение показателей площади головки бедра в см2 по возрастным группам представлено на диаграмме (рис. 9).

Таблица 4

Площадь сечения головки бедренной кости по данным КТ, МРТ

|

Плоскость исследования |

M |

σ |

Me |

|

Аксиальная |

17,57 |

2,75 |

17,15 |

|

Корональная |

17,44 |

3,25 |

16,55 |

Рис. 9. Площадь сечения головки бедра по данным КТ и МРТ (М±σ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определены зависимости показателей плотности при КТ от особенностей структуры тка- ней. Рассчитаны средние показатели и их отклонения для площади головки бедра, плотно- сти костной ткани области тазобедренного сустава в возрастном аспекте. Средние значения плотности для участков кости в норме тесно связаны с особенностями структуры, высокие цифры соответствуют субхондральной кости и зонам расположения силовых линий, низкие цифры губчатой костной ткани вне расположения силовых линий. Возрастные колебания плотностей позволяют точнее оценить вовлечение зон кости в патологический процесс. Результаты работы имеют практическое значение, как для лучевых диагностов, так и травматоло- гов-ортопедов, поскольку дают возможность объективно оценить патологические изменения костной и мягких тканей с использованием количественных параметров в оценке заинтересованности различных отделов сегмента с критериями дифференциации нормальной и патологически измененной ткани и определением границ повреждения, что имеет первостепенное значение как для выбора метода лечения, так и для определения объема оперативного вмешательства на области тазобедренного сустава при наличии показаний.