Количественные признаки новых сортов сои при использовании регуляторов роста и развития

Автор: Головина Е. В., Леухина О. В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время разработка концепций физиолого-генетической теории урожайности является актуальной задачей. Формируется новый подход в селекции, предусматривающий использование методов количественной оценки морфологических и физиологических признаков растений, ограничивающих их потенциальную продуктивность. Внедрение биологизации земледелия необходимо для снижения химической нагрузки на окружающую среду. На сортообразцах Слава, Л-10/19, Л-171/19, Орлея, Алиса, Лидер 1 и Лидер 10 изучено влияния регуляторов роста и развития ризоторфин и гумифулин на количественные признаки в контрастных погодных условиях. Применение ризоторфина и гумифулина активизирует физиологические процессы, способствуя росту площади листьев и фотосинтетического потенциала, увеличению содержания пигментов в листьях, количества и массы клубеньков, нитрогеназной активности и активности каталазы, что в свою очередь приводит к возрастанию урожая сухой надземной массы и зерновой продуктивности. В среднем за 3 года максимальная зерновая продуктивность наблюдалась у всех сортов в варианте с гумифулином и составила 11,6 г/растение (Лидер 1) - 19,4 г/растение (Л-10). По содержанию сырого протеина в зерне 45,8 % выделились сортообразцы Лидер 10 и Л-10; по концентрации сырого жира 21,6-21,7 % - Слава и Л-171. Установлены корреляционные связи на среднем уровне между зерновой продуктивностью и исследуемыми количественными признаками. В засушливом 2023 г. наблюдалась средняя корреляция между продуктивностью и суммой хлорофиллов и корреляция на высоком уровне между суммой хлорофиллов и содержанием сырого протеина, что говорит об адаптивных возможностях пигментного комплекса в условиях недостатка влаги. Полученные данные позволяют утверждать, что для обеспечения продукционного процесса необходимо изучение эпигенетики развития на фоне смены лимитирующих факторов среды, исследование взаимоотношений между генными системами и средой или эколого-генетических систем регуляции количественных признаков.

Количественные признаки, соя, регуляторы роста и развития, продуктивность, качество

Короткий адрес: https://sciup.org/147251276

IDR: 147251276 | УДК: 631.526.32:635.655 | DOI: 10.24412/2587-666X-2025-3-29-43

Текст научной статьи Количественные признаки новых сортов сои при использовании регуляторов роста и развития

В настоящее время разработка концепций физиолого-генетической теории урожайности является актуальной задачей. Формируется новый подход в селекции, предусматривающий использование методов количественной оценки морфологических и физиологических признаков растений, ограничивающих их потенциальную продуктивность. В основе морфофизиологической дифференциации растительного организма лежат генетически обусловленные последовательные изменения в синтезе и деятельности ферментов, регуляторных и структурных белков, онтогенетические изменения типа обмена веществ. Российскими учеными в 1984-2014 гг. была создана теория экологогенетической организации количественных признаков (ТЭГОКП), которая сформировала приоритетный отечественный задел для перевода отрасли селекции на новый современный уровень. Были открыты 7 генетикофизиологических систем (ГФС), положительные отклонения которых всегда повышают урожаи новых сортов и определяют эффективность продукционного процесса. Отдельные ГФС, такие как ГФС адаптивности, толерантности к загущению агроценоза, генетической вариабельности фаз онтогенеза могут быть улучшены не только генетико-селекционным путем, но и агротехнологическими приемами, в том числе применением биологически активных веществ или регуляторов роста и развития растений [1, 2, 3]

Агрономическая концепция интенсивного земледелия основывается на росте объемов применяемых минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Ухудшение фитосанитарного состояния посевов вследствие развития резистентности патогенов к агрохимикатам, снижение качества продукции, деградация почв и падение уровня почвенного плодородия – результат существовавшей в течение десятилетий парадигмы химизации агропромышленного производства. В связи с этим становится очевидным, что без снижения химической нагрузки, без оптимизации состава и функционирования почвенной микрофлоры дальнейшее эффективное и экологически безопасное растениеводство затруднительно. Одним из наиболее экономически целесообразных выходов из сложившегося кризиса является внедрение программ биологизации земледелия [4, 5].

Листовая подкормка – это инструмент оперативного воздействия на растение, позволяющий в любой период вегетации с/х культуры, и особенно в критический, изменить направленность процессов, определяющих будущий урожай и его качество. Регулируя условия питания растений, можно усилить их рост, ускорить или задержать их развитие, изменить соотношение между вегетативными и генеративными органами, увеличить урожай и качество сельскохозяйственных культур, в полной мере реализовать генетически заложенную в растении способность формировать высокую продуктивность. Некорневая подкормка регуляторами роста и развития повышает способность растений усваивать питательные вещества из почвы, оказывает антистрессовое воздействие в критические периоды роста. Листовые подкормки в 6-10 раз быстрее, чем через корни усваиваются растительным организмом, так как путь поступления и включения в метаболизм питательных веществ гораздо короче, чем через корневую систему [6, 7].

Цель исследований. Изучение влияния регуляторов роста и развития на количественные признаки новых сортов сои в контрастных погодных условиях.

Условия, материалы и методы. В 2021-2023 гг. полевые исследования проводились на базе ССЦ сои ФГБНУ ФНЦ ЗБК. Изучались сортообразцы Слава, Л-10/19, Л-171/19 (индетерминантные), Орлея и Алиса (детерминантные) селекции ФНЦ ЗБК; сорта Лидер 1 (детерминантный) и Лидер 10 (индетерминантный) селекции ООО «АСТ», г. Курск. В опыт включены следующие варианты: 1. контроль (к), 2. инокуляция (ин), 3. обработка гумифулином (г), 4. инокуляция и обработка гумифулином (ин + г). Семена перед посевом обрабатывались ризоторфином, содержащим штамм ризобий 634а – 250 г на гектарную норму семян и гумифулином – 300 мл концентрата +12 л воды/т семян. В фазу бутонизации проводилось опрыскивание растений гумифулином: 2 л концентрата + 300 л воды/га. Почва опытных участков тёмносерая лесная суглинистая. Мощность гумусового горизонта 30…35 см. Содержание гумуса 4,3…5,6 %, легкогидролизуемого азота 6,4…10,1 мг/100 г почвы, обменного калия 7…15 мг/100 г почвы, подвижного фосфора 6,8…16,5 мг/100 г почвы, рН солевой вытяжки 5,3…6,0, гидролитическая кислотность 1,7…6,3 мг-экв./100 г почвы. Сорта выращивали на делянках 10 м2 по принятой для зоны технологии, норма высева 600 тыс. семян/га, расположение делянок рендомизированное.

В 2021 г. в течение вегетации складывались следующие погодные условия. В конце мая – начале июня в период всходы – 1 настоящий лист температура ниже среднемноголетней на 1,0°С, количество осадков в пределах нормы. Со 2-ой декады июня по 2-ю декаду июля (ветвление – начало плодообразования) температура выше нормы на 2,2-7,0°С, количество осадков ниже среднемноголетних значений в среднем на 62,0 %. То есть в то время, когда растения сои проходили фазы бутонизации, цветения, начала плодообразования, считающиеся критическими по требованию к влагообеспеченности (не менее 70,0-80,0% ВВП), сложились неблагоприятные жаркие и засушливые погодные условия. Несмотря на это ГТК за вегетационный период составил 1,9, так как в начале мая и в 3-ей декаде августа – в сентябре осадки превышали норму.

В 2022 г. в мае температура была на 2-3°С ниже нормы, осадков выпало 121-156% нормы. В связи с этим всходы появились лишь на 16 сутки после посева. В июне – августе в генеративный период (бутонизация – налив бобов)

погодные условия были благоприятными для сои: температура выше нормы на 1,5-6,0°С, увлажнение достаточное. ГТК=2,3.

В 2023 г. в мае и 1-ой декаде июня (посев, всходы, 1 настоящий лист) сложились неблагоприятные условия: температура ниже нормы на 0,5-1,0°С, осадки отсутствовали или составляли от 4,0% до 50,0% нормы. В 3-ей декаде июня – 1-ой декаде июля (бутонизация – цветение) количество осадков и температура в пределах нормы. Во 2-3-ю декады июля (налив бобов) температура ниже нормы на 0,9°С, осадки выпадали неравномерно. ГТК=1,3.

В исследованиях осуществляли учёты и наблюдения в соответствии с действующими методическими рекомендациями: отбор проб для анализа в фазы бутонизации, цветения, плодообразования и полного созревания (Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. – М., 1997. 156 с.) ; изучение динамики формирования и накопления зелёной массы, фотосинтетической деятельности (Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами. – Краснодар, 2010. – 327 с.) ; исследование симбиотической деятельности (Посыпанов, Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. / Г.С. Посыпанов //Справочное пособие. – М.: Агропромиздат, 1991. 300 с.) . Нитрогеназную активность определяли с помощью газового хроматографа ФГХ-1. Каталазу определяли по методу А.Н. Баха и А.И. Опарина (Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений. - М.: Агропромиздат, 1985. 255с.) . Математическая обработка данных проводилась с помощью дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов // Методика полевого. – М.: Агропромиздат, 1985. 351с.) .

Результаты и обсуждение. Согласно теории фотосинтетической продуктивности ассимиляционная поверхность листьев является одним из факторов, определяющих биологическую продуктивность, в том числе ее хозяйственно ценную часть. Площадь листьев – динамичный признак, изменяющийся в течение вегетационного периода, оптимальная величина которого во многом обеспечивает максимальный выход урожая. Ранее нами установлено, что в избыточно влажные годы развитие площади листьев у сои выше 130-140 тыс. м2/га приводит к снижению урожая зерна. Ассимиляционная поверхность на уровне 50-100 тыс. м2/га является наиболее благоприятной для реализации потенциальной продуктивности [8, 9].

Площадь листьев изучаемых сортов в фазу бутонизации колебалась от 25,0 тыс. м2/га у Лидера 1 в варианте с гумифулином до 46,9 тыс. м2/га у Лидера 10 в варианте инокуляция + гумифулин (табл. 1). В этот период инокуляция и некорневые подкормки способствовали росту площади листьев по сравнению с контролем у сортов Орлея, Слава, Лидер 10 и Л-171 на 2,5-27,7 % в зависимости от варианта. Наибольшая прибавка 27,7 % отмечена у Орлеи в варианте с гумифулином, площадь листьев была на уровне 37,7 тыс. м2/га.

В фазу плодообразования в среднем площадь листьев составила 82,1 тыс. м2/га. Максимальные значения этого признака в среднем за 3 года у Лидера 10 в варианте инокуляция + гумифулин 132,3 тыс. м2/га, минимальные – у Орлеи в варианте с гумифулином 49,5 тыс. м2/га. Следует отметить, что площадь листьев у Лидера 10 при совместном применении инокуляции и гумифулина в менее влажном 2021 г. (ГТК 1,9) 44,6 тыс. м2/га, продуктивность 15,6 г/растение, а в избыточно влажном 2022 г. (ГТК 2,3) – 167,3 тыс. м2/га и 14,6 г/растение соответственно. То есть увеличение площади листьев при избыточном увлажнении привело к снижению массы семян на 7,0%.

Наиболее значительная положительная реакция на технологические приемы наблюдалась у сорта Лидер 10 при совместном применении инокуляции и гумифулина, когда площадь листьев возросла на 42,3 % и у сорта Слава в случае некорневых подкормок гумифулином: ассимиляционная поверхность увеличилась на 54,7 % и составила 104,2 тыс. м2/га. Ниже контроля величина площади листьев отмечена у сортов Алиса, Орлея и Л-171 при обработке семян ризобиями; у Л-10 и Л-171 – в варианте с гумифулином. В остальных вариантах увеличение колебалось от 2,0% до 24,5 %.

Значения фотосинтетического потенциала сортов сои в 2021-2023 гг. находились в пределах 1,26 млн. м2 х сут./га (Орлея, вариант с инокуляцией) – 2,65 млн. м2 х сут./га (Лидер 10, вариант инокуляция + гумифулин). У сортов Лидер 10 и Слава ФП возрастал во всех вариантах с агроприемами на 4,0-34,0 %. У сортообразцов Алиса, Лидер 1, Л-10 и Л-171 в случае применения инокуляции и некорневых подкормок фотосинтетический потенциал был на уровне контроля или ниже.

Чистая продуктивность фотосинтеза у сортов сои находилась на достаточно высоком уровне и составила в среднем 6,21 г/м2 х сут. У сортообразцов Лидер 10, Слава и Л-10 агроприемы способствовали увеличению этого показателя на 1,5-20,7 %. Максимальная ЧПФ у сорта Орлея в варианте с инокуляцией 7,81 г/м2 х сут. У сортов Алиса, Лидер 1 и Л-171 реакция на технологические приемы по этому признаку практически отсутствовала.

Таблица 1 – Фотосинтетические признаки сортов сои, среднее за 2021-2023 гг.

|

Вариант |

Площадь листьев, тыс.м2/га |

ФП, млн. м2 х сут./га |

ЧПФ, г/м2 х сут. |

|

|

Бутонизация |

Плодообразование |

|||

|

Алиса к |

35,84 |

62,31 |

1,57 |

7,57 |

|

ин |

39,10 |

59,67 |

1,60 |

5,11 |

|

г |

28,14 |

69,43 |

1,54 |

7,59 |

|

ин + г |

26,07 |

68,21 |

1,42 |

5,02 |

|

Лидер 1 к |

38,44 |

62,85 |

1,62 |

7,04 |

|

ин |

32,43 |

65,12 |

1,50 |

7,36 |

|

г |

25,03 |

63,83 |

1,37 |

6,47 |

|

ин + г |

32,17 |

72,67 |

1,57 |

6,32 |

|

Лидер 10 к |

40,02 |

92,91 |

2,02 |

5,22 |

|

ин |

36,76 |

105,88 |

2,10 |

6,04 |

|

г |

41,84 |

102,06 |

2,10 |

5,48 |

|

ин + г |

46,90 |

132,25 |

2,65 |

6,17 |

|

Орлея к |

29,50 |

60,30 |

1,42 |

6,79 |

|

ин |

30,24 |

49,45 |

1,26 |

7,81 |

|

г |

37,66 |

66,26 |

1,61 |

5,72 |

|

ин+г |

30,99 |

71,17 |

1,54 |

6,62 |

|

Слава к |

37,32 |

67,33 |

1,62 |

5,47 |

|

ин |

42,53 |

73,22 |

1,79 |

6,60 |

|

г |

42,62 |

104,17 |

2,17 |

5,48 |

|

ин +г |

38,43 |

83,79 |

1,86 |

5,88 |

|

Л-10 к |

39,93 |

107,71 |

2,16 |

5,32 |

|

ин |

45,73 |

112,36 |

2,33 |

5,38 |

|

г |

38,78 |

102,09 |

2,14 |

6,01 |

|

ин + г |

33,30 |

109,53 |

2,08 |

5,55 |

|

Л-171 к |

32,52 |

85,17 |

1,73 |

6,55 |

|

ин |

37,75 |

72,11 |

1,70 |

6,42 |

|

г |

37,72 |

91,08 |

1,87 |

5,76 |

|

ин+г |

39,38 |

85,52 |

1,88 |

7,05 |

|

х |

36,32 |

82,09 |

1,79 |

6,21 |

Сухая надземная масса за 3 года исследований нарастала в среднем по сортам от 1,92 г/растение в фазу бутонизации до 24,00 г/растение в фазу плодообразования (табл. 2) В период плодообразования надземная масса колебалась от 15,03 г/растение у Славы в контроле до 28,78 г/растение у Лидера 10 в варианте с совместным применением инокуляции и гумифулина. Индетерминантные сортообразцы Слава, Л-10 и Л-171 проявляли положительную реакцию на технологические приемы уже в фазу бутонизации, увеличивая надземную массу на 4,0-31,2 % по сравнению с контролем. Для детерминантного сорта Орлея действие некорневых подкормок оказалось наиболее благоприятным в фазу цветения: в варианте с гумифулином сухая масса возрастала на 31,2 %, достигая 5,7 г/растение. В фазу плодообразования у всех индетерминантных сортов, включая Лидер 10, установлен значительный эффект от совместного применения инокуляции и гумифулина: сухая масса выше контроля на 8,0-48,0 %. Сорт Слава максимально увеличил надземную массу по сравнению с контролем на 49,0 % в варианте с гумифулином (22,4 г/растение), а Лидер 10 на 48,0 % – в варианте инокуляция + гумифулин (28,8 г/растение). Сорта Алиса и Лидер 1 практически не реагировали на обработку семян ризоторфином и некорневые подкормки гумифулином.

Таблица 2 – Сухая надземная масса сортов сои, г/растение. Среднее за 2021-2023 гг.

|

Вариант |

Бутонизация |

Цветение |

Плодообразование |

|

Алиса к |

2,15 |

5,48 |

20,59 |

|

ин |

2,14 |

5,34 |

20,67 |

|

г |

2,13 |

4,65 |

21,99 |

|

ин + г |

1,76 |

3,94 |

20,52 |

|

Лидер 1 к |

2,22 |

5,77 |

19,27 |

|

ин |

1,78 |

4,89 |

19,02 |

|

г |

1,62 |

3,74 |

16,28 |

|

ин + г |

1,95 |

5,02 |

18,69 |

|

Лидер 10 к |

2,13 |

5,47 |

19,41 |

|

ин |

2,05 |

5,13 |

23,48 |

|

г |

1,67 |

5,53 |

19,52 |

|

ин + г |

1,94 |

6,30 |

28,78 |

|

Орлея к |

2,13 |

4,33 |

17,35 |

|

ин |

1,79 |

4,11 |

16,29 |

|

г |

2,26 |

5,68 |

16,60 |

|

ин+г |

2,12 |

4,62 |

19,02 |

|

Слава к |

1,73 |

4,65 |

15,03 |

|

ин |

1,88 |

5,87 |

17,36 |

|

г |

2,27 |

5,48 |

22,41 |

|

ин +г |

1,87 |

6,29 |

18,99 |

|

Л-10 к |

1,75 |

5,90 |

20,63 |

|

ин |

1,84 |

6,55 |

22,47 |

|

г |

1,86 |

5,72 |

22,32 |

|

ин + г |

1,82 |

5,14 |

22,19 |

|

Л-171 к |

1,60 |

4,45 |

19,61 |

|

ин |

1,51 |

5,13 |

16,85 |

|

г |

1,83 |

5,54 |

20,18 |

|

ин+г |

1,89 |

5,37 |

24,00 |

|

х |

1,92 |

5,22 |

20,02 |

Фотосинтетическая продуктивность растений определяется эффективностью работы пигментного комплекса: количеством поглощенной световой энергии в хлоропластах, образованием фотосинтетических метаболитов и использованием их на ростовые процессы и биосинтез вторичных соединений.

В фазу бутонизации физиологическая активность листьев находилась на высоком уровне, что подтверждается максимальным количеством пигментов: в среднем по вариантам сумма хлорофиллов составила 9,03 мг/г сух. вещества, содержание каротиноидов – 1,52 мг/г сух. вещества (табл. 3).

Таблица 3 – Содержание пигментов в листьях сои, мг/г сух. вещества.

2021-2023 г.

|

Вариант |

Бутонизация |

Плодообразование |

||

|

Хл a+b |

каротиноиды |

Хл a+b |

каротиноиды |

|

|

Алиса к |

7,72 |

1,61 |

7,82 |

0,87 |

|

ин |

8,03 |

1,28 |

5,84 |

0,91 |

|

г |

9,26 |

1,54 |

7,18 |

1,03 |

|

ин + г |

7,54 |

1,51 |

6,44 |

1,10 |

|

Лидер 1 к |

8,32 |

1,61 |

7,10 |

1,06 |

|

ин |

8,43 |

1,61 |

6,11 |

0,94 |

|

г |

9,34 |

1,62 |

7,13 |

1,04 |

|

ин + г |

8,71 |

1,51 |

7,81 |

1,04 |

|

Лидер 10 к |

9,87 |

1,45 |

10,42 |

0,87 |

|

ин |

9,33 |

1,53 |

10,99 |

0,98 |

|

г |

9,41 |

1,59 |

8,85 |

1,04 |

|

ин + г |

9,38 |

1,50 |

9,41 |

0,77 |

|

Орлея к |

8,63 |

1,48 |

6,25 |

0,93 |

|

ин |

8,88 |

1,43 |

6,26 |

1,10 |

|

г |

8,74 |

1,51 |

5,88 |

1,04 |

|

ин+г |

8,47 |

1,68 |

6,36 |

1,00 |

|

Слава к |

9,34 |

1,26 |

7,85 |

0,97 |

|

ин |

10,65 |

2,12 |

8,23 |

0,93 |

|

г |

9,42 |

1,35 |

6,91 |

0,96 |

|

ин +г |

9,16 |

1,76 |

8,04 |

1,54 |

|

Л-10 к |

9,80 |

1,51 |

7,93 |

1,49 |

|

ин |

9,49 |

1,65 |

9,96 |

1,10 |

|

г |

9,54 |

1,47 |

9,97 |

0,93 |

|

ин + г |

9,09 |

1,65 |

9,04 |

1,20 |

|

Л-171 к |

9,21 |

1,01 |

6,68 |

1,09 |

|

ин |

9,00 |

1,45 |

6,32 |

0,92 |

|

г |

8,65 |

1,53 |

6,92 |

1,00 |

|

ин+г |

9,33 |

1,38 |

6,74 |

0,93 |

|

х |

9,03 |

1,52 |

7,66 |

1,03 |

В период плодообразования энергетические и ассимиляционные потоки направлены на формирование семян. В связи с этим средние значения суммы хлорофиллов и каротиноидов снизились до 7,66 мг/г сух. вещества и 1,03 мг/г сух. вещества. Реакция пигментного комплекса сортов сои на агроприемы была различной. У сортов Алиса, Лидер 1, Орлея и Слава в фазу бутонизации увеличивалась сумма хлорофиллов в вариантах с инокуляцией и гумифулином в среднем на 7,0 %. Каротиноиды в этот период возрастали у Лидера 10, Славы и Л-171 во всех опытных вариантах в среднем на 29,5 %; у Орлеи – в вариантах с гумифулином на 7,8 %, у Л-10 – в вариантах с инокуляцией на 9,3 %. В фазу плодообразования положительный эффект по сумме хлорофиллов отмечен у

Л-10 во всех во всех вариантах (+14,0-26,0%), у Орлеи и Лидера 1 – при совместном применении инокуляции и гумифулина (+2,0 % и 10,0 %), у Славы – в вариантах с инокуляцией (+5,0 % и 2,4 %), у Л-171 – в варианте с гумифулином (+4,0%), у Лидера 10 – при обработке семян ризобиями (+5,5 %). Количество каротиноидов в этот период увеличивалось у Алисы и Орлеи во всех вариантах с технологическими приемами в среднем на 14,5 %; у Лидера 10 – в вариантах с инокуляцией и гумифулином на 16,0 %; у Славы – в варианте инокуляция + гумифулин на 59,0%. Максимальные значения суммы хлорофиллов и каротиноидов наблюдались в фазу бутонизации у Славы в варианте с инокуляцией 10,65 мг/г сух. вещества и 2,12 мг/г сух. вещества. В период плодообразования наибольшее содержание суммы хлорофиллов отмечено у Лидера 10 так же при обработке семян ризобиями 10,99 мг/г сух. вещества.

Уникальной особенностью сои, как и остальных бобовых, является их способность к фиксации азота воздуха благодаря симбиозу с Rhizobium. В настоящее время при создании новых сортов мало внимания уделяется подбору комплементарных сочетаний генотипов партнеров, оптимальных для эффективного симбиоза. Возможно именно этим объясняется низкая урожайность сои. Растения более эффективно используют азот, фиксированный клубеньковыми бактериями, чем поглощенный из почвы. Таким образом, экономически невыгодно заменять симбиотический азот минеральным. Применение различных регуляторов роста и развития благоприятно сказывается на жизнедеятельности как макро-, так и мкросимбионта [9]. Клубеньки на корнях сои начинают формироваться в фазу 3 настоящего листа. Симбиотическая система данной культуры имеет два пика активности: в период бутонизации - цветения и в плодообразование - налив бобов [10].

В наших исследованиях в фазу бутонизации количество клубеньков составило в среднем 12,3 на растении, а их сухая масса равнялась 24,9 мг; к плодообразованию эти показатели увеличились до 23,0 шт./растение и 154,4 мг/растение (табл. 4). Инокуляция и некорневые подкормки в большинстве вариантов у всех сортов, исключая Славу, положительно влияли на количество и массу клубеньков. У Славы эти показатели ниже контроля. Однако нитрогеназная активность у Славы в налив бобов во всех вариантах с агроприемами выше контроля на 12,0-46,0 % (табл. 5). Раннеспелый сорт Орлея проявил максимальную реакцию на обработку семян и некорневые подкормки в фазу бутонизации в вариантах с гумифулином, увеличивая количество на 45,0-52,0 %, а их массу на 85,0-86,0 %. В фазу плодообразования прибавка у этого сорта составила 7,0-21,0 %. У линии Л-10 количество клубеньков, благодаря технологическим приемам, возрастало по сравнению с контролем на 25,0-75,0 % в течение вегетации; масса клубеньков особенно значительно увеличивалась в варианте инокуляция + гумифулин на 24,8-43,0 %, достигая в фазу плодообразования 202,0 мг/растение. У Лидера 10 действие агроприемов в большей степени проявилось в вариантах с инокуляцией и гумифулином: количество клубеньков возрастало на 22,0-70,0 %, их масса – на 64,0-72,0 %. Лидер 10 в фазу плодообразования по сравнению с остальными сортами сформировал наибольшее количество клубеньков в варианте с инокуляцией 30,2 на растении и сухую массу клубеньков в варианте с гумифулином 222,1 мг/растение.

Таблица 4 – Симбиотические признаки сортов сои. Среднее за 2021-2023 гг.

|

Вариант |

Бутонизация |

Плодообразование |

||

|

Количество клубеньков на раст. |

Сухая масса клуб., мг/растение |

Количество клубеньков на раст. |

Сухая масса клуб., мг/растение |

|

|

Алиса к |

11,03 |

22,80 |

16,78 |

117,73 |

|

ин |

11,47 |

19,27 |

17,00 |

113,50 |

|

Г |

11,00 |

26,47 |

20,83 |

128,00 |

|

ин + г |

9,23 |

16,46 |

19,03 |

111,73 |

|

Лидер 1 к |

11,37 |

20,81 |

23,26 |

127,02 |

|

ин |

13,07 |

22,62 |

23,23 |

162,32 |

|

Г |

11,10 |

19,53 |

23,67 |

142,09 |

|

ин + г |

14,57 |

23,71 |

26,43 |

160,83 |

|

Лидер 10 к |

6,57 |

20,75 |

17,83 |

129,14 |

|

ин |

8,40 |

29,85 |

30,23 |

212,26 |

|

Г |

8,23 |

26,04 |

21,73 |

222,08 |

|

ин + г |

6,97 |

24,31 |

16,17 |

128,02 |

|

Орлея к |

8,10 |

14,04 |

19,10 |

136,01 |

|

ин |

9,07 |

13,97 |

20,33 |

164,10 |

|

Г |

11,77 |

26,08 |

21,17 |

145,11 |

|

ин+г |

12,33 |

26,03 |

20,33 |

166,09 |

|

Слава к |

28,13 |

47,29 |

27,23 |

155,54 |

|

ин |

21,97 |

39,10 |

26,53 |

137,79 |

|

Г |

21,07 |

37,32 |

23,50 |

131,76 |

|

ин +г |

19,00 |

31,63 |

25,07 |

138,72 |

|

Л-10 к |

6,23 |

21,37 |

17,08 |

161,87 |

|

ин |

9,40 |

28,42 |

21,37 |

188,60 |

|

Г |

8,50 |

17,69 |

28,03 |

181,81 |

|

ин + г |

10,90 |

30,59 |

26,90 |

202,01 |

|

Л-171 к |

13,37 |

22,72 |

22,73 |

135,24 |

|

ин |

11,57 |

19,59 |

32,90 |

219,48 |

|

Г |

14,50 |

22,87 |

27,10 |

145,30 |

|

ин+г |

16,57 |

26,71 |

28,83 |

158,08 |

|

х |

12,34 |

24,93 |

23,03 |

154,37 |

|

НСР 05 |

2,34 |

4,92 |

4,04 |

19,61 |

Интенсивность работы симбиотического аппарата характеризует нитрогеназная активность. В течение вегетации азотфиксирующая активность возрастает в среднем по вариантам от 3,71 мкг N2/мл/час /1 растение в фазу цветения до 6,35 мкг N2/мл/час /1 растение (табл. 5). Погодные условия оказывают значительное влияние на нитрогеназную активность. Во влажном 2022 г. (ГТК 2,3) этот показатель в налив бобов в среднем по вариантам выше по сравнению с засушливым 2023 г. (ГТК 1,3) почти в 2 раза и составляет соответственно 8,10 и 4,59 мкг N2/мл/час / растение. По 2-х летним данным максимальную реакцию на инокуляцию в налив бобов проявили сортообразцы Л-171 и Лидер 10, у которых нитрогеназная активность по сравнению с контролем возрастала на 82,0 % и составила 8,42 и 10,33 мкг N2/мл/час / растение. При воздействии гумифулина азотфиксирующая активность увеличивалась у сортообразцов Алиса, Слава и Л-171 на 25,5-55,0 %, достигая 6,15-7,18 мкг N2/мл/час / растение. Совместное применение инокуляции и гумифулина позволило поднять уровень исследуемого показателя на 13,0-76,0 % у сортообразцов Алиса, Орлея, Слава и Л-171, значения которого составили 5,59-8,12 мкг N2/мл/час / растение. У Лидера 1 реакция по величине нитрогеназной активности на агроприемы отсутствовала или была незначительной.

Таблица 5 – Нитрогеназная активность симбиотической системы сортов сои, мкг N2/мл/час / растение

|

Вариант |

Цветение, 2023 г. |

Налив бобов |

||

|

2022 г. |

2023 г. |

х |

||

|

Алиса к |

3,10 |

5,85 |

4,01 |

4,93 |

|

ин |

2,64 |

6,61 |

4,97 |

5,79 |

|

г |

4,06 |

9,83 |

3,95 |

6,89 |

|

ин + г |

3,31 |

7,46 |

3,71 |

5,59 |

|

Лидер 1 к |

3,75 |

9,67 |

4,14 |

6,90 |

|

ин |

3,07 |

8,77 |

5,16 |

6,96 |

|

г |

3,92 |

10,16 |

4,22 |

7,19 |

|

ин + г |

4,39 |

6,88 |

5,85 |

6,36 |

|

Лидер 10 к |

3,35 |

6,97 |

4,42 |

5,69 |

|

ин |

4,32 |

15,56 |

5,10 |

10,33 |

|

г |

3,34 |

5,04 |

4,48 |

4,76 |

|

ин + г |

3,86 |

3,33 |

4,71 |

4,02 |

|

Орлея к |

4,24 |

6,16 |

5,48 |

5,82 |

|

ин |

4,40 |

6,08 |

5,24 |

5,66 |

|

г |

3,35 |

4,85 |

4,57 |

4,71 |

|

ин+г |

5,49 |

9,42 |

4,68 |

7,05 |

|

Слава к |

4,65 |

5,35 |

4,46 |

4,90 |

|

ин |

2,83 |

6,43 |

4,53 |

5,48 |

|

г |

3,03 |

7,44 |

4,86 |

6,15 |

|

ин +г |

3,59 |

10,3 |

4,03 |

7,17 |

|

Л-10 к |

3,40 |

8,06 |

3,99 |

6,03 |

|

ин |

3,88 |

14,33 |

3,45 |

8,89 |

|

г |

3,26 |

6,76 |

5,48 |

6,12 |

|

ин + г |

4,47 |

7,55 |

4,55 |

6,05 |

|

Л-171 к |

3,65 |

5,57 |

3,66 |

4,62 |

|

ин |

3,86 |

11,29 |

5,55 |

8,42 |

|

г |

3,46 |

10,60 |

3,76 |

7,18 |

|

ин+г |

3,12 |

10,60 |

5,64 |

8,12 |

|

х |

3,71 |

8,10 |

4,59 |

6,35 |

|

НСР 05 |

0,42 |

1,34 |

0,42 |

|

В антиоксидантную систему растений входят неферментативные компоненты (каротиноиды, аскорбиновая кислота и др.) и ферменты (каталаза, супероксиддисмутаза, пероксидаза и др.). В зависимости от степени активности ферментов изменяется интенсивность и направленность метаболических процессов в растении.

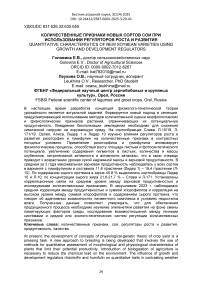

Азотфиксирующая деятельность ризобий и адаптогенные (по-видимому, хелаторные) свойства гуматов ускоряли обмен веществ в тканях листьев сои большинства сортов. В среднем за 3 года активность каталазы выше контроля на 27,0-59,0 % у сорта Лидер 10 во всех вариантах с технологическими приемами, у Алисы в варианте с инокуляцией, у Л-171 в варианте инокуляция + гумифулин. Активность каталазы выше на 1,3-8,0 % у Алисы и Славы в варианте с гумифулином, у Лидера 1 в варианте с инокуляцией, у Л-171 в вариантах с инокуляцией и гумифулином. У сортообразцов Орлея и Л-10 активность каталазы ниже контроля во всех вариантах (рис. 1). У Лидера 10 наиболее сильная ответная реакция на инокуляцию и гумифулин относительно активности каталазы: увеличение по сравнению с контролем на 57,0-59,0 %.

Максимальное значение этого показателя наблюдалось у Славы в варианте с гумифулином 210,0 усл. ед./г листьев .

Рисунок 1 – Активность каталазы в листьях сои, усл. ед./г листьев. Налив бобов. 2021-2023 гг.

Продуктивность сортов сои в среднем за 3 года колебалась от 7,03 г/растение у Слав в контроле до 19,43 г/растение у Л-10 в варианте с гумифулином (табл. 6).

Таблица 6 – Продуктивность сортов сои (масса семян, г/растение).

|

Вариант |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

х |

|

Алиса к |

10,44 |

8,23 |

7,73 |

8,80 |

|

ин |

11,89 |

11,11 |

12,15 |

11,72 |

|

г |

13,84 |

11,91 |

11,37 |

12,37 |

|

ин + г |

11,25 |

13,02 |

11,96 |

12,08 |

|

Лидер 1 к |

10,62 |

7,48 |

10,02 |

9,37 |

|

ин |

10,91 |

12,10 |

11,59 |

11,53 |

|

г |

11,29 |

11,69 |

11,78 |

11,59 |

|

ин + г |

9,34 |

13,02 |

11,37 |

11,24 |

|

Лидер 10 к |

11,38 |

10,50 |

10,04 |

10,64 |

|

ин |

11,78 |

16,97 |

12,59 |

13,78 |

|

г |

9,91 |

15,23 |

19,98 |

15,04 |

|

ин + г |

15,64 |

14,58 |

10,38 |

13,53 |

|

Орлея к |

9,43 |

7,00 |

8,04 |

8,16 |

|

ин |

11,98 |

9,44 |

9,12 |

10,18 |

|

г |

14,91 |

10,18 |

11,32 |

12,14 |

|

ин+г |

10,66 |

10,43 |

12,97 |

11,35 |

|

Слава к |

8,32 |

7,38 |

5,39 |

7,03 |

|

ин |

8,38 |

12,24 |

7,00 |

9,21 |

|

г |

13,40 |

11,79 |

11,06 |

12,08 |

|

ин +г |

9,10 |

12,01 |

11,59 |

10,90 |

|

Л-10 к |

14,34 |

12,44 |

15,39 |

14,06 |

|

ин |

12,10 |

18,48 |

22,17 |

17,58 |

|

г |

19,79 |

14,06 |

24,44 |

19,43 |

|

ин + г |

11,69 |

15,50 |

23,23 |

16,81 |

|

Л-171 к |

8,73 |

10,06 |

8,18 |

8,99 |

|

ин |

9,68 |

15,33 |

9,24 |

11,42 |

|

г |

9,81 |

13,36 |

13,62 |

12,26 |

|

ин+г |

9,93 |

10,51 |

10,74 |

10,39 |

|

х |

11,45 |

12,00 |

12,30 |

|

|

НСР 05 |

2,24 |

2,46 |

0,93 |

Положительное влияние агроприемов наблюдалось во всех вариантах. Инокуляция повышала массу зерна в среднем по сортам на 27,7 %, совместное применение ризоторфина и гумифулина – на 30,6 %, обработка гумифулином – на 43,0 %. То есть некорневые подкормки гумифулином оказались наиболее эффективными при выращивании всех сортов. Максимальная прибавка в варианте с гумифулином у Л-10 составила 5,4 г/растение. Наибольший урожай зерна в среднем по сортам сформирован в засушливом 2023 г. (ГТК 1,3) 12,30 г/растение. В 2021 г. с ГТК 1,9 средняя продуктивность составила 11,45 г/растение, во влажном 2022 г. (ГТК 2,3) – 12,0 г/растение. В 2023 г. распределение пластических веществ между вегетативными и генеративными органами было оптимальным, чему способствовало применение регуляторов роста и развития ризоторфина и гумифулина.

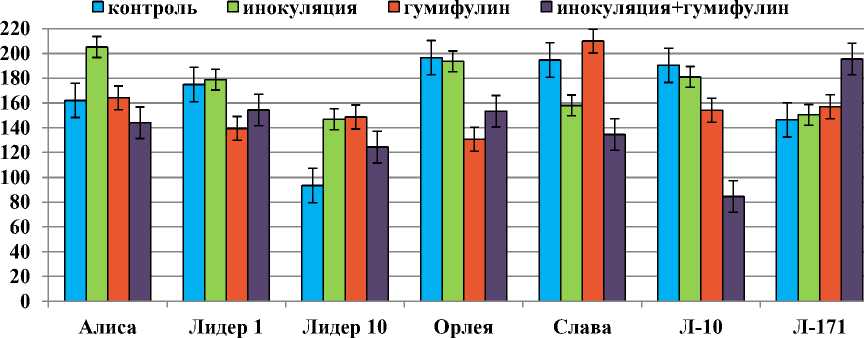

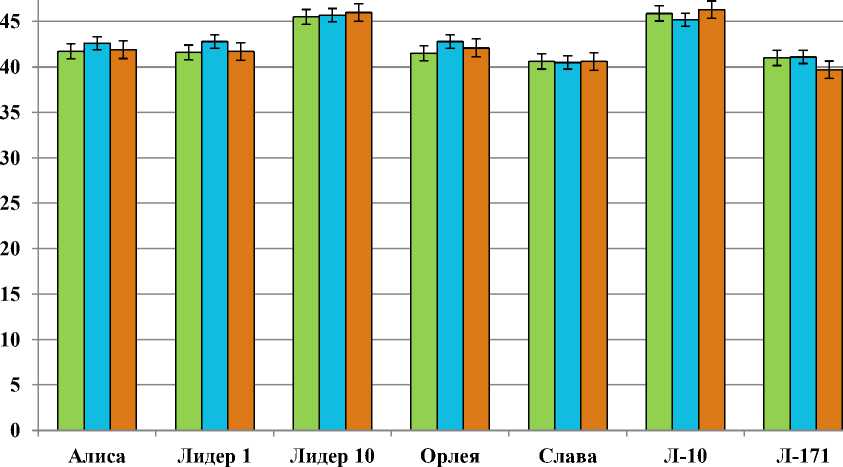

Изучение биохимических показателей зерна позволило установить, что исследуемые сорта отличаются высоким содержанием сырого протеина и жира (рис. 2, 3). Максимальная концентрация сырого протеина в среднем за 3 года отмечена у сортообразцов Лидер 10 и Л-10 – 45,8%. Наименьшее содержание протеина у Славы и Л-171 в среднем 40,6%. Содержание сырого протеина в 2021-2023 гг. достаточно стабильно и незначительно изменялось в зависимости от погодных условий и технологических приемов.

□ 2021 □ 2022 □ 2023

Рисунок – 2 Содержание сырого протеина в зерне сортов сои, % высокое содержание сырого жира в зерне 21,6-21,7% у сортообразцов Славы и Л-171 с низкой по сравнению с остальными сортами концентрацией протеина, а у Лидера 10 и Л-10 минимальные значения этого показателя – 17,7% в среднем за 3 года. Во влажном 2022 г. концентрация сырого жира ниже на 0,4-0,7% по сравнению с 2021 г. и 2023 г. Инокуляция и гумифулин в 20212023 гг. не оказывали влияние на содержание жира в зерне.

Рисунок – 3 Содержание сырого жира в зерне сортов сои, %

Установлены корреляционные связи на среднем уровне между зерновой продуктивностью и сухой надземной массой, площадью листьев, фотосинтетическим потенциалом, количеством клубеньков, массой клубеньков, нитрогеназной активностью, суммой хлорофиллов, содержанием сырого протеина и сырого жира (табл. 7). Наиболее тесная взаимосвязь продуктивности с симбиотическими показателями отмечена во влажном 2022 г. В засушливом 2023 г. наблюдалась достаточно высокая корреляция продуктивности с суммой хлорофиллов, что говорит об адаптивных возможностях пигментного комплекса в условиях недостатка влаги. Зерновая продуктивность коррелировала с содержанием сырого жира на уровне 0,4530,702. Между содержанием сырого жира и продуктивностью наблюдалась отрицательная взаимосвязь в 2021 году r=-0,553 и в 2023 году r=-0,672. Следует отметить, что в засушливом 2023 г. установлена положительная корреляция на высоком уровне между суммой хлорофиллов и содержанием сырого протеина r=0,771 и отрицательная между суммой хлорофиллов и содержанием сырого жира r=-0,746.

Таблица 7 – Коэффициенты корреляции между зерновой продуктивностью и

|

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

|

|

сухой надземной массой |

0,510 |

0,337 |

0,458 |

|

площадью листьев |

0,573 |

0,550 |

0,460 |

|

фотосинтетическим потенциалом |

0,562 |

0,515 |

0,392 |

|

количеством клубеньков |

-0,307 |

0,451 |

-0,199 |

|

массой клубеньков |

-0,063 |

0,651 |

0,158 |

|

нитрогеназной активностью |

– |

0,457 |

0,100 |

|

Хл a+b |

-0,199 |

0,508 |

0,671 |

|

содержанием сырого протеина в зерне |

0,521 |

0,453 |

0,702 |

|

содержанием сырого жира в зерне |

-0,553 |

-0,186 |

-0,672 |

Выводы. Применение ризоторфина и гумифулина активизирует физиологические процессы, способствуя росту площади листьев и фотосинтетического потенциала, увеличению содержания пигментов в листьях, количества и массы клубеньков, нитрогеназной активности и активности каталазы, что в свою очередь приводит к возрастанию урожая сухой надземной массы и зерновой продуктивности. В среднем за 3 года максимальная зерновая продуктивность наблюдалась у всех сортов в варианте с гумифулином и составила 11,6 г/растение (Лидер 1) – 19,4 г/растение (Л-10).

По содержанию сырого протеина в зерне 45,8 % выделились сортообразцы Лидер 10 и Л-10; по концентрации сырого жира 21,6-21,7 % – Слава и Л-171.

Установлены корреляционные связи на среднем уровне между зерновой продуктивностью и исследуемыми количественными признаками. В засушливом 2023 г. наблюдалась средняя корреляция между продуктивностью и суммой хлорофиллов и корреляция на высоком уровне между суммой хлорофиллов и содержанием сырого протеина, что говорит об адаптивных возможностях пигментного комплекса в условиях недостатка влаги.

Полученные данные позволяют утверждать, что для обеспечения продукционного процесса необходимо изучение эпигенетики развития на фоне смены лимитирующих факторов среды, исследование взаимоотношений между генными системами и средой или эколого-генетических систем регуляции количественных признаков.