Коллекция керамики селища Болшево-3 как источник истории Московского края

Автор: Севостьянов Алексей Сергеевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена значимость коллекции древнерусской керамики XI -XIII вв. селища Болшево-3 для понимания исторических процессов и бытовой жизни населения в начальном периоде освоения Московского края. Проанализированы этапы формирования коллекции.

Мбук ≪музейное объединение ≪музеи наукограда королёв≫, археологический памятник, селище болшево-3, керамика, курганный могильник, орнамент

Короткий адрес: https://sciup.org/170173956

IDR: 170173956 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2019.27.4.005

Текст статьи Коллекция керамики селища Болшево-3 как источник истории Московского края

23 декабря 2019 г. отделу «Усадьба Костино»1 МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» исполняется 80 – лет. Музей был открыт в 1939 г. как мемориальный в честь пребывания в Костине2 В.И. Ленина и стал первым музеем на территории современного г.о. Королёва. В 1992 г. музей В.И. Ленина в Костине был преобразован в Историко- краеведческий музей г. Калининграда. Целью историко-краеведческих музеев является всестороннее изучение родного края его истории, археологии, природных памятников на его территории, культуры и быта населения. Археологическая коллекция музея начала формироваться в 1993 г. Особенностью коллекции Археология отдела «Усадьба Костино» является то, что все хранящиеся в фондах предметы поступили в наш музей благодаря археологическим раскопкам на территории нашего города. Поступившие с раскопок предметы материальной культуры отражают исторические этапы освоения данной территории человеком, появление и развитие первых поселений. Торгово-экономические и градообразующие процессы, происходившие здесь с появлением славянского населения в XI в., привели в итоге к образованию исторических центров – сёл и деревень, ставших ныне микрорайонами г. о. Королёва.

В 1993 –1994 гг. экспедицией Сергиево-Посадского музея-заповедника производились раскопки селища Максимково раннего железного века I тыс. до н.э. расположенного в микрорайоне Первомайском г. Калининграда (Королёва). Всего после раскопок селища Максимково в коллекцию музея поступило 2.743 фрагмента керамики и 91 инди- видуальная находка, из которых была сформирована коллекция селище Максимково. С 2000 г. начались многолетние археологические исследования Болшево: 2000 г. – комплексное археологическое изучение территории города, 2003 г. – разведывательные раскопки на селище Болшево-3. Спасательные Археологические раскопки селища Болшево-3 2005, 2006, 2007 г. и 2012 г. За время этих исследований в коллекцию музея поступило 117 индивидуальные находки и 3.202 фрагмента керамики. В данной статье пойдёт речь о коллекции керамики селище Болшево-3 2007 г.

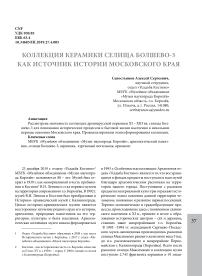

Памятник селище Болшево-3 был выявлен во время комплексного археологического изучения территории г. Королёва экспедицией Института археологии РАН в 2000 г.3. Исследованиям Болшева 2000 г. предшествовала тщательная работа, проведённая с архивами: Института Археологии РАН, других научных заведений и музеев страны, где находились сведения о ранее производимых в Болшеве археологических раскопках. В результате этой работы были найдены сведения о располагавшихся в Болшеве курганных могильниках, проведены натурные исследования современного состояния могильников и соответствующим им селищ. Селище Болшево-3 располагалось на правом, низком берегу р. Клязьма на подоле, по отношению к находившемся на возвышенности курганным могильникам: Болшево-2, 3 и соответствующим им селищ, которые вместе составляли единое историческое поселение. С разведывательных раскопок 2000 и 2003 г. на музейное хранение в отдел «Усадьба Костино» МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» поступили образцы древнерусской посуды XII и XIII в. особый интерес представляют, фрагменты лепной текстильной керамики конца бронзового, начала железного века, а также венчик баночного сосуда I тыс. до н.э. (Фото 1.) поступивших в коллекцию с разведывательных раскопок 2000, 2003 гг.

Данные находки значительно отодвинули имеющиеся на момент раскопок знания о праистории территории города. До начала исследований 2000 г. самым ранним поселением считалось селище Максимково в микрорайоне Первомайском, датированное VIII – VII вв. до н.э. и предположительно Болшевское городище, которое

Фото 1. Венчик баночного сосуда I тыс. до н.э. Селище Болшево-3.

могло быть населено инославянским населением в I тыс. до н.э. Однако селище Болшево-3 стало первым памятником на территории г.о. Королёва где были найдены предметы Бронзового века. Ключевую роль в понимании Болшевских памятников играет коллекция предметов и керамики поступивших в собрание музея со спасательных раскопок 2007 г. Исследования 2007 г. являлись продолжением работ, начатых в 2005 г. в связи со строительством жилого дома на территории селища. В центре заложенного с востока от строительного котлована в 2007 г. центрального раскопа, археологами было обнаружено древнейшее ядро селища, состоявшее из двух групп ям4, более ранняя с лепной и раннекруговой посудой и предметами, датированными XI в.5. Рядом с древнейшей постройкой селища была обнаружена заглубленная часть постройки XII в. В коллекции постройка XII в. представлена 22-мя фрагментами раннекруговой и 475-тью фрагментами круговой древнерусской керамики курганного типа. Исследование открытой керамики дали интересные сведения о местной материальной культуре.

Керамическая посуда в отличие от металла и тем более изделий из древесины менее подвержена влиянию окружающей среды. Разбившаяся, вышедшая из употребления посуда редко шла на изготовление других орудий труда, чаще все- го обломки посуды в толчёном виде (шамот) использовались для изготовления новой керамики, поэтому фрагменты различных сосудов оседали в достаточно большом количестве в культурном слое поселений. Материалом для изготовления древней посуды служила глина, которая в процессе изготовления теста могла укрепляться различными примесями, они препятствовали разрушению глиняного сосуда в процессе обжига. Армирующим материалом для лепной керамики Болшева-3 служила дресва – крупные фрагменты камня с кварцитами размером 3,4 мм, лепная керамика выходит из употребления в XII в. При изготовлении раннекруговой посуды Болшева-3 постройка XII в. применялся мелкий песок иногда в тесте встречаются мелкие кварциты до 2 мм и толчёная слюда. Декоративное оформление посуды отражало местные культурные традиции, религиозное мировоззрение населения и в отличие от технических признаков посуды чаще всего меняла форму своего выражения. С помощью глины как локально доступного ресурса археологи могут идентифицировать область происхождения сырья. Глина, использовавшаяся для изготовления посуды Болшева-3, имеет местное происхождение, за исключением некоторых импортных сосудов коллекции происходивших из постройки XII в., наличие которых говорит о высоком социальном статусе владельца.

Обратимся к особенностям керамики из коллекции музея 2007 г.

Из постройки XI в. обнаруженной на селище Болшево-3 в коллекции музея представлены фрагменты пяти лепных сосудов. Самая распространённая и оригинальная форма лепной посуды памятника Болшево-3, сосуды с саблевидным профилем. Посуду с саблевидным профилем археологи относят к кругу мерянских древностей. Народ Меря в этническом плане являлись потомками финно-угорского населения оставившего на территории европейской части России памятники Дьяковской культуры6. В коллекции сосуды с саблевидным профилем представлены двумя фрагментами: венчик и стенка лепного сла-бопрофилированного горшка с высоким S – образным горлом, размер горшка имел средние размеры, диаметру венчика – 21 см. Поверхность горшка слегка заглажена снаружи и имеет практически чёрный цвет. Ещё один сосуд близкий по форме, описанному выше сосуду, представлен в коллекции шейкой7 и верхней частью тулова8 поверхность сосуда, в отличие от фрагментов других горшков коллекции, происходящих из этой постройки, не заглажена. Третий сосуд представлен двумя донцами и фрагментом нижней части тулова. Один из сосудов коллекции представленный четырьмя фрагментами стенок был обработан тряпкой или щепой о чём свидетельствуют глубокие неправильной формы следы, после этого поверхность заравнивалась пальцами,9 цвет горшка красно-оранжевый, что говорит о не полном окислительном обжиге сосуда. Серией фрагментов стенок, всего восемь представлен пятый лепной сосуд коллекции, имел схожую форму и размер с предыдущим сосудом.

Определённый интерес представляет собрание керамики, располагавшейся в слое над постройкой XI в. в коллекции со спасательных раскопок 2007 г. представлено 1926 фрагментов лепной и раннекруговой древнерусской посуды, отражающей культуру проживавшего в Болшеве населения. Из лепной керамики в коллекции присутствуют фрагменты сосудов ладожского типа, сосуды с вдавлениями по краю венчика, уже рассмотренная ранее посуда с саблевидным профилем и серия сосудов с венчиками S – видного профиля. В коллекции к ладожской керамики10 относятся фрагменты горшка: два фрагмента плечика с ребром и стенка, также присутствуют, но уже с менее выраженным ребром фрагменты одного массивного и миниатюрного сосуда относящихся к этой традиции изготовления керамики. Керамика с защипами по краю венчика11 от-

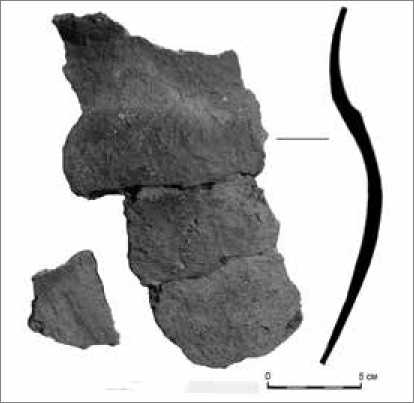

Фото 2. Лепной сосуд с защипами по краю венчика вторая половина XI в. Селище Болшево-3.

ражена горшком средних размеров с диаметром венчика 23 см. Сосуд реконструирован из четырёх фрагментов. Маркируемой чертой данного типа посуды является вертикально стоящий венчик с горизонтально или косо срезанным краем и крупными и глубокими защипами по краю венчика (Фото 2.).

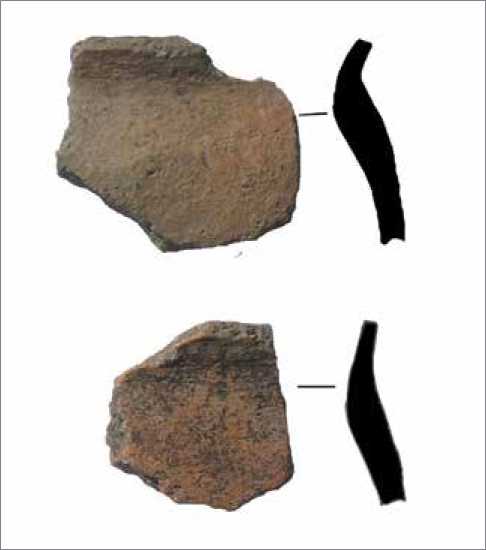

Ближайшие аналогии с найденным в Болшеве сосудом были проведены с материалом селища Жданово-112 на р. Пахра и позволили датировать находку второй половиной XI в. Полноценное представление описанной ранее лепной керамики с саблевидным профилем даёт сосуд коллекции реконструированный из трёх крупных фрагментов (Фото 3.) почти до полного профиля.

Поверхность данного сосуда, возможно заглаживалась тряпкой на которой были кварциты, о чём свидетельствуют идущие параллельно друг другу вдавленные полоски. При анализе данного сосуда исследователями была найдена аналогия с сосудом погребального комплекса с трупосож-жением Ратьковского могильника, отнесённого к кругу Мерянских древностей VII – IX вв.13 Заслуживает внимание раннекруговая древнерусская керамика коллекции, всего в коллекции 116 фрагментов посуды выполненной из красножгущейся и беложгущейся глины. Раннекруговая Болшевская посуда изготавливалась из глины с примесью

Фото 3. Лепной сосуд с саблевидным профилем XI в. Селище Болшево-3.

среднезернистого песка и проходила не полный окислительный обжиг. Сосуды из красной глины приобретали в процессе обжига буро – красный цвет, из белой светло - серый. Фрагменты посуды коллекции выполненные из красной глины имеют разнообразную форму, которая в будущем будет присуща керамики курганного типа. Орнамент выполнен в виде – многорядной волны и горизонтального рифления.

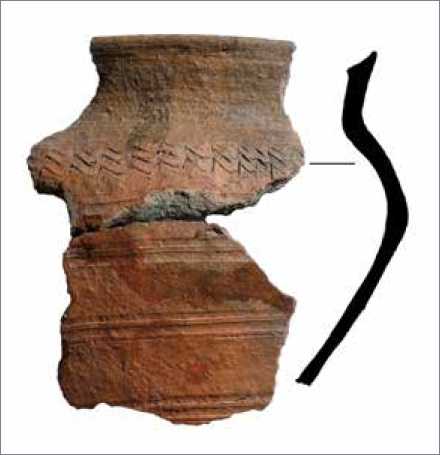

Особый интерес в коллекции нашего музея представляют фрагменты раннекруговой керамики архаичной формы – в музее два маленьких горшка (Фото 4), близкие к баночной форме с слабоотогнутым и немного утончающимся к краю венчиком.

Аналогия соответствующая Болшевским сосудам была обнаружена исследователями в комплексе керамики из построек 1 и 2 селища Жданово-1 на р. Пахре датированным XI в.14 Археологами, проводившими исследования в Болшеве, была отмечена раннекруговая керамика из белой глины15, отнесена к более раннему времени, не встречается на селищах второй пол. XII – XIII вв. Всего в коллекции 67 фрагментов сосудов из этого материала, они богато орнаментированы, узор на большин-

Фото 4. Фрагменты двух маленьких горшков, близких к баночной форме XI в. Селище Болшево-3.

стве фрагментов выполнен в виде многорядной волны, на меньшем количестве встречен линейный орнамент (Фото 5.), также на нескольких сосудах присутствует орнамент в виде обычной волны.

Не менее интересна коллекция сосудов из постройки XII в. Большая часть фрагментов в коллекции относится к круговой керамике курганного типа, также присутствует небольшое количество раннекруговой посуды. Преобладающей технологической формой являются горшки, материалом

Фото 5. Венчик сосуда из белой глины с многорядной волной конец XI – нач. XII в. Селище Болшево-3.

Фото 6 . Фрагмент тулова сосуда с тремя рядами волнистого орнамента с заострённой волной.

Вторая половина XI в. Селище Болшево-3.

служила красная глина укреплённая песком, реже дресвой. Раннекруговая керамика из постройки XII в. коллекции селища Болшево-3 2007 г. представлена серией орнаментированных стенок, рисунок выполнен в виде сплошного рифления. К раннекруговой керамики, также отнесены16 крупные фрагменты тулова горшка, всего шесть фрагментов и два фрагмента донца, украшенные многорядной волной и двумя линиями волнистого орнамента.

Присутствуют в коллекции музея фрагменты тулова горшка с трёхрядной заострённой волной и верхней частью тулова, украшенной таким же орнаментом. (Фото 6.).

Курганная керамика представлена в коллекции нашего музея фрагментами сосудов отражающих различные формы, присущие этому типу древнерусской посуды. В коллекции есть многочисленная серия горшков со срезанными венчиками, воронковидных, часть горшков представлена венчиками форма которых, уже ранее встречалась на археологических памятниках г.о. Королёва – это слегка отогнутые венчики, без валиков, горизонтальная площадка образующая край сосуда имеет углубление-бороздку. Подобные сосуды были обнаружены в Болшеве

Фото 7. Воронковидный горшок с орнаментом в виде двойной волны и горизонтальных линий II пол. XII в.

Селище Болшево-3.

В.А. Городцовым при раскопках кургана в 1921 г.17 и при раскопках Бурковского селища Черновым С.З. в 2000 г.18 Значительная группа сосудов в коллекции представлена венчиками без углубления – бороздки на площадке, подобные также встречались ранее при раскопках Бурков-ского19 селища. Перечисленные сосуды по найденным археологами аналогиям были датированы первой и второй четвертью XII в. Воронковидный горшок коллекции (Фото 7.) реконструирован почти до полной формы, несёт орнамент по стенкам в виде двух горизонтальных линий, по плечикам горшка пущена двойная волна, венчик горшка почти вертикальный, высотой 2,5 см.

Среди орнаментов, которыми украшена курганная керамика Болшева, присутствуют сосуды украшенные штампом в виде квадратных вдав-лений, выполненных зубчатым колёсиком.20 Есть среди коллекции оригинальные формы сосудов, представленные отогнутыми венчиками с двумя утолщениями снаружи.

Коллекция керамики селища Болшево-3 представляет значительный интерес для жителей г.о. Королёва и ученых, занимающихся историей Московского края. Как показали исследования проведённые археологами в процессе изучения Болшевских древностей, селище Болшево-3 носило нестандартный характер и имело определённую значимость для населения Древнерусского государства, начавшего осваивать данный регион в XI в. Разнообразие форм керамики и орнамента её украшавшего, заслуживает дальнейшего изучения. Поселения подобные Болшевскому имели смешанное население, что было выявлено по технике изготовления посуды и его оформлению. Дальнейшее исследование поможет лучше разобраться в этнических и культурных процессах на данной территории происходивших в XI и XII вв. Полученные в ходе изучения Болшева данные и хранящаяся в коллекции МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» керамика с селища Болшево-3 помогут в исследованиях, касающихся различных вопросов изучения этого типа материальной культуры её классификации, технологии изготовления, особенностях материала, времени бытования на территории Московского края. Коллекция поможет и при изучении комплексов с лепной и раннекруговой, курганной древнерусской керамикой. Для нашего города Королёва данная коллекция открывает дополнительные сведения о жизни древнего градообразующего поселения, которым является Болшево-3. Это сведения о занятиях населения, его культуре, порядке взаимоотношения с другими территориями древнерусского государства.

Список литературы Коллекция керамики селища Болшево-3 как источник истории Московского края

- Гоняный М.И. Археологические памятники начального этапа славянской колонизации среднего течения р. Пахры в Подмосковье //Археологический сборник. Памяти Марии Васильевны Фихнер. М., 1999. 137с.

- Горюнова Е.И. Этническая история Волго- Окского междуречья. МИА. № 94. М., 1961. 240 с.

- Кренке Н.А. Древнерусская керамика московского региона: классификация, хронология // Археология и история Пскова и Псковской земли. М., 2011. 274 с.

- Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.: Евразия, 2005. 128 с.

- Чернов С.З., Волков И.В. Болшево-3 и особенности древнерусской колонизации Московского края. М., 2004.

- Они же. Постройка первой половины XII в. селища Болшево-3 на верхней Клязьме (яма 31) // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Отв. ред. Энговатова А.В. М., 2010.

- Чернов С.З. Археологические памятники Болшева и Яузский волок / Культура средневековой Москвы. Т.1. М.: Наука, 2004.

- Он же. Археологические исследования для разработки генерального плана г. Королёва Московской области ИА РАН., 2000.

- Он же. Отчёт об охранных археологических исследованиях селища Болшево-3 М., 2008.