«Коллекция отани»: наследие японских экспедиций в Восточный Туркестан (Синьцзян)

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Семенова Мария Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена история экспедиций Отани Кодзуи в Восточный Туркестан (Синьцзян) в начале ХХ в. В результате деятельности экспедиций была сформирована уникальная «коллекция Отани», включающаяся в себя буддистские древности и старинные китайские рукописи. В статье рассмотрено наследие экспедиций Отани, выделен ряд наиболее значимых находок, прослежено местонахождение коллекции в настоящее время.

Западный край, отани, история китайской археологии, экспедиции в центральную азию, history of chinese аarchaeology

Короткий адрес: https://sciup.org/14737472

IDR: 14737472 | УДК: 902/904+930.1+94(315)

Текст научной статьи «Коллекция отани»: наследие японских экспедиций в Восточный Туркестан (Синьцзян)

Отани Кодзуи (А" гОУгй, 1876-1948) в японских публикациях часто не называют по имени, именуя его просто «22-й настоятель монастыря Ниси Хонгандзи» (название монастыря иногда переводят на европейские языки как Западный Хонгандзи). Он был известным специалистом по буддийским канонам, а также крупным идеологом японской оккупации Китая и стран Азии (рис. 1). Однако не меньшую известность, чем буддолог и политик, он приобрел как исследователь и путешественник, организовавший три крупные экспедиции в Центральную Азию.

Отани принадлежал к известной аристократической семье, получил хорошее образование в Лондоне, в молодости много путешествовал по Европе. Молодой человек активно интересовался географией, биологией, историей, он состоял в британском Королевском географическом обществе, где познакомился с такими знаменитыми исследователями, как С. Гедин, А. Стейн, А. фон Ле Кок. В 1902 г. он посетил XIII Международный конгресс востоковедов в Гамбурге, где был зачитан доклад А. Стейна о его первой экспедиции в Синьцзян [Dunhuang…, 2007. P. 151]. Этот регион сыграл особую роль в распространении буддизма в Восточной Азии и потому представлял совершенно особый интерес для Отани Кодзуи, воспитанного в традициях буддизма амидаистского толка. Его отец Отани Косон был 21-м настоятелем Ниси Хонгандзи, а этот пост подразумевает исполнение обязанностей главы Дзёдо-синсю, крупнейшей школы амидаизма в Японии. Соответственно, основное внимание в экспедиции, задуманной младшим Отани, уделялось поиску древних буддийских артефактов.

Поэтому 16 августа 1902 г. он выехал из Англии в Японию, наметив маршрут через Центральную Азию. В состав экспедиции входили еще четыре молодых японца, интересующихся географией и историей: Иноуэ Коэн, Хонда Эрю, Ватанабэ Тэссин и Хори Кэнъю. Они прибыли 21 сентября в Кашгар, где разделились на две группы: индийскую (Отани, Иноуэ, Хонда) и центрально-азиатскую (Ватанабэ и Хори). Индийская группа прошла через перевал Минтака в княжество Кашмир, где к ним присоединились Симадзири Дайто и Фудзисава Сэнсё. Участники экспедиции провели археологические раскопки в Индии и Непале, в частности, их интересовала местность, где, по преданию, родился Сиддхартха Гаутама.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 4: Востоковедение © С. А. Комиссаров, М. В. Семенова, 2011

Но в 1903 г. скончался отец Отани, и ему пришлось досрочно вернуться в Японию, чтобы унаследовать должность отца.

Центрально-азиатская группа около полутора месяцев проводила археологические раскопки в Кашгаре, затем пересекла пустыню Такла-Макан, после чего члены группы изучили древние городища в районе Аксу и Турфана. Вернувшись обратно в Кашгар, участники экспедиции отправились в объезд пустыни в направлении Кызыла. Там они работали около четырех месяцев на памятниках буддийского государства Куча, на могильнике Субаш (Суб-аши) и Кызыльских пещерных храмах, после чего вернулись в Японию.

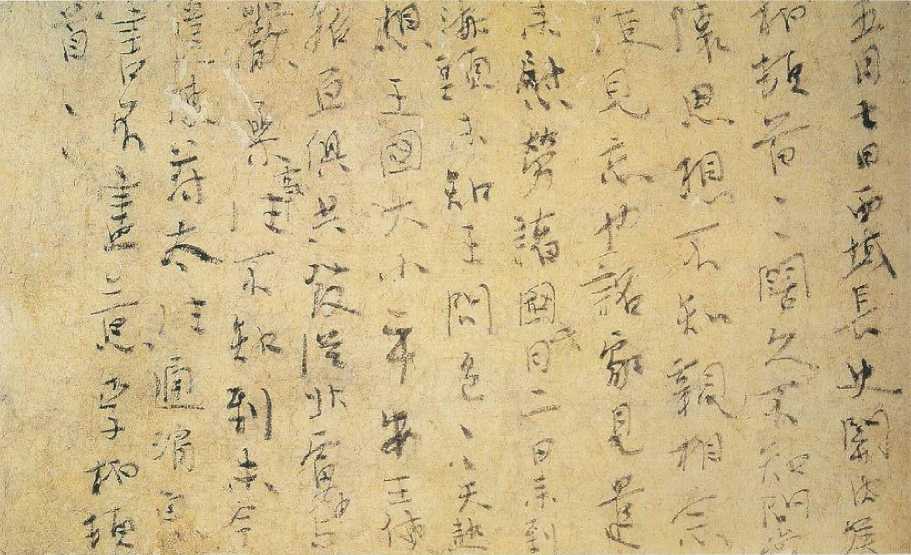

Отани Кодзуи организовал и профинансировал еще две крупные экспедиции. В состав второй экспедиции (1908–1909 гг.) входили Татибана Дзуйтё и Номура Эйдзабуро. Они проводили раскопки древних городов в районе Турфана: Яр-хото, Астана, Муртук, Туюк и пр. В районе Кызыла исследовали пещерный храм Кумтуры, где обнаружили редкие китайские рукописи. Затем Номура сосредоточился на изучении окрестностей Кучи и Кашгара, в то время как Татибана обследовал Лоулань, Лоб-Нор, Хотан и Яркенд. После этого участники экспедиции воссоединились в Индии, встретившись там с Отани Кодзуи, приехавшим для встречи с Далай-ламой. Самая известная из находок экспедиции – найденный Татибаной «Документ Ли Бо 1» (ДД Д^Й^’, чаще сокращенно ДДД Э) вместе с рядом других документов на территории городища Лоулань (рис. 2). По мнению Мэн Фаньжэня [2000. С. 105– 108], там были найдены остатки архива канцелярии китайского наместничества, находившегося в Лоулане со второй четверти III в. до третьей четверти IV в. Одним из таких наместников и был Ли Бо, отправленный в Западный край императором династии Ранняя Лян и прибывшим на место в 328 г. «Документ Ли Бо», представляющий собой послание правителю Яньци (Карашара) – один из наиболее древних бумажных документов, сохранившихся до наших дней, к тому же он содержит важные сведения о государствах Западного края (см.: [Восточный Туркестан…, 1988. С. 265]). По материалам этой экспедиции Татибана и Отани издали первую работу о результатах своих раскопок буддийских древностей.

Третьей экспедицией (1910–1914 гг.) руководил Татибана Дзуйтё, в ней принимали участие Ёсикава Коитиро, Ватанабэ Тэссин и др. (данные об участниках этой экспедиции неполны и оставляют много вопросов). Через Шанхай и Сиань группа прибыла в Дуньхуан, где участники экспедиции провели тщательное исследование пещер Могао с детальным фотографированием фресок, фигур и снятием эстампажей. Ёсикава и Татибана также смогли приобрести более 300 рукописей из Пещеры тысячи Будд. Исследователи отмечают, что это была последняя возможность для иностранцев вывезти дуньхуанские рукописи, так как власти Китая уже запретили их вывоз и продажу; поэтому в современной китайской литературе эта покупка квалифицируется как кража национального культурного наследия (см., например: [Dunhuang…, 2007. P. 152–156]). Один из ведущих специалистов по пещерным храмам и фресковой живописи, Янь Вэньжу в обобщающей работе по истории китайской археологии, упоминая о деятельности данной группы, использует не самые академические выражения. По его мнению, японцы «присвоили» (или даже «захапали») многие культурные ценности [Янь Вэньжу, 2004. С. 131].

Далее экспедиция продолжила раскопки в Туюке, в окрестностях Турфана (могильник Астана) и провела сбор ботанической коллекции в Синьцзянском Тянь-Шане.

Специфика интересов Отани отразилась на характере деятельности экспедиций. Несмотря на их комплексность (в рамках экспедиций проводился сбор биологического и этнографического материала исследуемых местностей), основное внимание уделялось именно поиску буддийских артефактов. При этом участники экспедиций не придавали большого значения научным методам исследования археологических памятников: несмотря на то, что они вели дневники путешествий и делали фотографии, наброски, их мало интересовали точные координаты находимых объектов, стратиграфия соответствующих участков и т. п. Показательна в этом плане научная дискуссия, которая велась вокруг местонахождения управления Запад-

1 В современной китайской литературе, как правило, используется второе чтение именного иероглифа и имя, соответственно читается как Ли Бай. См., например: [Городище Лоулань, 2006. С. 14].

Рис . 1. Отани Кодзуи в возрасте 71 г. По: Сайт Национальной парламентской библиотеки Японии. URL: http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/245_1.html (дата обращения 07.02.2011 г.)

Рис . 2. Документ Ли Бо (фрагмент). По: Сайт всекитайского общественного портала иероглифического искусства «Пространство каллиграфии» ('l^/^H). URL: http://9610.com/weijin/libo2.jpg (датаобращения 06.02.2011 г.)

ного края, указанного в упоминавшейся рукописи Ли Бо [Восточный Туркестан…, 1988. С. 265–267]. Татибана Дзуйтё не указал сразу точное место, где была найдена рукопись, что вызвало долгие дискуссии в научном сообществе о том, какой из археологических памятников можно связать со ставкой наместника. Однако спустя много лет сам Татибана специально подтвердил, что рукопись была найдена им у подножья глинобитной пагоды в пределах именно городища Лоулань (LA, согласно обозначению первооткрывателя Свена Гедина). Точные координаты городища в пустыне сообщил ему в Турфан телеграммой (от 13.12.1908) К. Отани, который, в свою очередь, узнал их от С. Гедина во время встречи в Токио, на пути последнего из Китая в Европу [Тамио, 1997]. Данный пример показывает, что Отани отнюдь не формально руководил всеми экспедициями, постоянно был в курсе дел и оказывал сотрудникам необходимую помощь.

Японские экспедиции в Восточный Туркестан, безусловно, имели высоко значимые результаты. Сам Отани Кодзуи опубликовал несколько работ по истории Западного края и распространению буддизма в Азии, опиравшиеся на найденные археологические источники, например «Иллюстрированный отчет об археологических раскопках в Западном крае» (МЖ^ Д'Шт. Токио, 1915), «Новые записи о Западном крае» (Ж^ШпИ. Токио, 1937) и др.

В 1937 г. В Японии вышло 6-томное издание, включавшее в себя подробное описание всех маршрутов экспедиций Отани и проведенных исследований, в том числе малоизвестные экспедиции в Северную и Южную Америку, Индию, Южную и Восточную Африку. Однако даже в этом весьма подробном издании оставлено достаточно много пробелов, что, возможно, связано с особым характером этих миссий, особенно в сфере влияния Российской империи. В качестве идеолога К. Отани активно поддерживал экспансию Японии в страны Азии, Стивен Тернбулл указывает на его значительную роль в организации деятельности буддийских священнослужителей в рядах японской армии в годы русско-японской войны [Turnbull, 2006. P. 166]. Принято считать, что все экспедиции Отани так или иначе имели отношение к деятельности японской разведки, таковыми их считали разведывательные службы Британии и России [Hopkirk, 2001. P. 190–196], того же мнения придерживаются современные японские исследователи [Катаяма, 2002. С. 144, 156]. Активность японцев в Синьцзяне и некото- рых других районах Китая и Центральной Азии вызывала опасения российских властей; для проверки сложившейся ситуации туда была отправлена специальная миссия полковника К. Г. Маннергейма (см.: [Мясников, 2005. С. 248]). Катаяма Акио также отмечает, что из-за расхождений (и умолчаний) в ряде писем и докладов многие даты передвижений экспедиций Отани весьма неточны и нуждаются в корректировке [Катаяма, 2002. С. 140].

Несмотря на указанные недочеты, удалось сформировать знаменитую «Коллекцию Отани», включающую многие тысячи различных артефактов, особенно рукописи на санскрите, согдийском, тибетском, тангутском, хотанском, монгольском, уйгурском и др. языках, например один из первых переводов «Сутры созерцания Будды Бесконечной Жизни» на уйгурский язык… Среди китайских рукописей наиболее ценными были списки сутр IV – начала V в., в том числе переводы сутр с санскрита, выполненные Кумарадживой. Кроме того, в коллекцию Отани входили девять (по другим данным – 12) мумий из захоронений в районе Турфана, датируемых приблизительно 500 г. н. э., шелковые погребальные покрывала, фрески из гробниц и храмов, разнообразная погребальная утварь и использовавшиеся в захоронениях тексты. Особую известность получили такие находки, как бронзовая голова Будды – единственный образец крупной буддийской скульптуры из Западного края [Восточный Туркестан…, 1995. С. 32]; или погребальная урна из Субаш, на крышке и корпусе которой изображены фигурки музыкантов и танцоров; последняя послужила одной из важных основ для реконструкции музыкальной культуры Кучи [Восточный Туркестан…, 2000. С. 386].

Большое значение имеет тюркоязычная рукопись VIII в., зафиксировавшая орхонский алфавит и его порядок. Купленная в ходе второй экспедицией Отани, она хранится в Университете Рюкоку. Всего существует два подобных образца древнетюркского рунического алфавита, второй был найден А. фон Ле Коком и хранится в Музее азиатского искусства в Берлине. Сопоставление этих двух рукописей помогает исследователям реконструировать орхонскую письменность [Кызласов, 1994. С. 106–107].

В состав коллекции входил также один из наиболее ранних списков «Сутры Помоста» 6-го патриарха чань-буддизма Хуйнэна, датируемый 959 г. Список находился в Музее г. Люйшунь, но был утрачен, сохранились только фотографии первого и последнего листов в библиотеке Университета Рюкоку [Jorgensen, 2005. P. 597].

Расходы на экспедиции повлекли за собой долги монастыря. В 1914 г. в результате финансового скандала Отани Кодзуи был вынужден отречься от поста настоятеля, передав его своему племяннику. Уйдя в отставку, Отани занялся переводом буддистских сутр, переехал сначала в Шанхай, а затем в Люйшунь (Порт-Артур) и перевез туда большую часть коллекции, хранившуюся в монастыре Ниси Хонгандзи и на его вилле Нираку около г. Кобэ.

Крупный промышленник Кухара Фусаносукэ, собственник концерна Сумитомо, в 1916 г. купил виллу Нираку и подарил большую часть еще остававшейся там китайской коллекции своему другу Тэраути Масатакэ, бывшему на тот момент 1-м генерал-губернатором префектуры Чосон (аннексированной Кореи). Тэраути передал манускрипты в учрежденный им Музей искусства Чосона, находившийся во дворце Кёнбоккун в Сеуле. В настоящее время в Национальном музее Республики Корея хранятся фрагменты 60 фресок и более 1 700 артефактов из пещерных храмов Турфана, привезенных экспедициями Отани; также корейское собрание дуньхуанских манускриптов практически полностью состоит из коллекции Отани [Yaldiz, 1997. P. 10]. Еще некоторую часть китайской коллекции Кухара подарил Национальному музею Киото. В 1932 г. вилла Нираку полностью сгорела в результате анонимного поджога.

В 1940-х гг. Отани работал на территории Китая в качестве советника кабинета министров Японии, используя свое влияние в религиозных и придворных кругах (он был женат на сестре покойной императрицы), вел активную пропаганду завоевательной деятельности Японии в странах Азии. В 1945 г. он тяжело заболел и, будучи в больнице, не успел эвакуироваться и попал в советский плен. В 1947 г. он был отпущен на свободу и вернулся в Японию, а в 1948 г. скончался от рака в г. Беппу.

Часть коллекции, оставшаяся в Люйшуне, была передана в Музей г. Люйшунь еще в 1930-е гг., однако другая ее часть неизвестными путями вернулась в Японию до 1945 г. (китайскими исследователями указывается, как минимум, 37 артефактов, достоверно перемещенных из Музея г. Люйшунь [Dunhuang…, 2007. P. 179]). В 1954 г. более 600 единиц хране- ния переданы из Музея г. Люйшунь в Пекинскую библиотеку (в настоящее время – Национальная библиотека Китая) и в Исторический музей Китая в Пекине.

Часть коллекции Отани, хранившаяся в его личных вещах, была после его смерти передана в Университет Рюкоку; туда же передали свои коллекции Татибана, Ёсикава и другие участники экспедиций. В настоящее время в библиотеке Университета Рюкоку хранятся гербарии и еще девять тысяч единиц хранения, включающие в себя свитки, тетради, деревянные дощечки, печатные документы, иконы на шелке, ткани, монеты, эстампажи. В Университете Рюкоку находится, в частности, «Документ Ли Бо», а также рукопись, найденная Ёсикавой. Это список 718 г. представляет собой фрагмент китайского фармакологического трактата «Бэньцао цзин цзичжу», составленного примерно в 480–496 гг.

В ряде исследований (см., например: [Восточный Туркестан…, 1988. С. 57]) указано, что дневники участников первой экспедиции Отани большей частью утрачены. Действительно, во время первой экспедиции Отани был написан подробный отчет, утерянный при пересылке в Японию [Ирисава, 2006]. По индийско-непальской части маршрута был опубликован дневник Фудзии Сэнсё, присоединившегося к Отани в Индии. Сообщения о находках появились в печати (в том числе и научной) еще до возвращения всех участников первой экспедиции [Катаяма, 2002. С. 148], но в настоящее время эти данные мало доступны для большинства исследователей.

Однако сохранился значительный архив: личные дневники, наброски, акварели, карты, письма и фотографии, сделанные участниками трех экспедиций в Восточный Туркестан. Эти материалы хранятся в библиотеке Университета Рюкоку [Witfield, 1998. P. 1] и еще ждут всестороннего исследования.

В 1990 г. потомками окружения Отани был основан Музей памяти Отани (А AAAA) в г. Беппу. В музее хранятся телеграммы, отправленные в Японию во время первой экспедиции, личные записи Отани и участников его экспедиции 2.

Помимо этого, многие артефакты из коллекции Отани были проданы в частные и государственные коллекции в Японии и за ее пределами 3. В результате японская коллекция оказалась в значительной степени разрозненной. Многие предметы приобретены Токийским национальным музеем (иконы, скульптуры, рукописи на бумаге и деревянных табличках), Национальным музеем Киото (документы, свитки, фрагмент перевода «Лотосовой сутры» на китайский язык), Национальным музеем этнологии в Осака и пр. Многие предметы из коллекции Отани утеряны.

В 1971 г. коллекция Токийского национального музея была в значительной части опубликована Дзиро Сугияма. В 1988 г. ее осмотрел (равно как и собрание Университета Рюкоку) выдающийся российский востоковед Б. А. Литвинский, который использовал эти материалы в своих трудах [Восточный Туркестан…, 1995. С. 208].

Большую роль в установлении местонахождения предметов из коллекции Отани сыграл Международный Дуньхуанский Проект (International Dunhuang Project). На его многоязычном сайте отражена подробная информация о находках из Дуньхуана в музеях Японии и возможности доступа к ним. Также в рамках сотрудничества с Университетом Рюкоку проводится оцифровка изображений из библиотеки университета и доступа к изображениям на серверах Проекта.

Экспедиции Отани и деятельность археологов в Восточном Туркестане в целом нашли отражение в литературе. В детективе современного китайского писателя Цай Цзюня «Заклятие», где сюжет завязан на расследовании смерти молодого археолога, работавшего над раскопками Лоуланя, затрагивается история изучения этого памятника, включая раскопки экспедиций Отани 4. В Японии и за ее пределами широко известны исторические романы и повести Иноуэ Ясуси: «Лоулань», «Пещеры тысячи Будд» и др. 5 В этих произведениях писатель смешивает вымысел и исторические факты, но в целом они близки к основным событиям истории Западного края. Источником вдохновения для Иноуэ Ясуси служили, во-первых, переведенные на японский язык китайские династийные хроники, а во-вторых, публикации Отани о деятельности его экспедиций. В 1985 г. был опубликован фантастическо-исторический роман Хироси Арамата «Тэйто: моногатари» – «Повесть о столице империи», ставший бестселлером. В романе всего 12 томов, действие происходит с конца XIX до конца XX в. В первых томах романа как один из основных персонажей фигурирует Отани Кодзуи. Есть несколько экранизаций романа, а также весьма популярные мультипликационные фильмы. Можно полагать, что такая широкая известность будет способствовать общественному вниманию как к экспедициям Отани, так и к объектам их исследований. Выявление и тщательное изучение всех экспедиционных материалов в сопоставлении с новыми открытиями китайских археологов поможет полнее реконструировать историю Великого Шелкового пути в эпоху древности и средневековья.

THE OTANI COLLECTION:

HERITAGE OF JAPANESE EXPEDITIONS TO EASTERN TURKESTAN