Коллекция железных наконечников стрел из Прииртышья в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Анализируются железные наконечники стрел из коллекции случайных находок, хранящейся в Омском государственном историко-краеведческом музее. Все изученные предметы вооружения классифицированы по формальным признакам, разделены на группы и типы по сечению и форме пера. Прослежены аналогии в археологических памятниках культур древних и средневековых народов, проживавших на территории Западной и Южной Сибири, Центральной Азии. Выявлены хронологические периоды, когда появились рассматриваемые типы железных, трехлопастных, плоских и четырехгранных наконечников стрел. В составе коллекции имеется наконечник стрелы ярусной формы с фигурными отверстиями в лопастях. Установлено, что в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе такой тип стрел впервые использовался у хуннов. Другие формы трехлопастных наконечников стрел, судя по имеющимся аналогиям, были на вооружении у воинов тюркских народов Саяно-Алтая и Центральной Азии в раннем и развитом Средневековье. В числе плоских наконечников представлено несколько различных форм стрел. Секторные плоские использовались в Центральной Азии с конца I тыс. до н. э. до позднего Средневековья. Стрелы с выделенной боевой головкой и удлиненной шейкой применялись в степном поясе Евразии в раннем и развитом Средневековье. На территории Западной Сибири подобные наконечники были в обиходе сибирских татар в позднем Средневековье.

Омское прииртышье, средневековье, коллекция археологических находок, железные наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/147219806

IDR: 147219806 | УДК: 903.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-133-139

Текст научной статьи Коллекция железных наконечников стрел из Прииртышья в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея

В музейных фондах многих сибирских городов хранятся коллекции археологических находок, случайно обнаруженных в разное время. Значительная часть этих материалов целенаправленно не исследуется, между тем применение для их изучения методики формально-типологического анализа артефактов открывает возможность определения хронологии, атрибуции и культурной принадлежности подобных находок. Обращение к изучению одной из таких коллекций в собрании Омского историко-краевед- ческого музея впервые предпринято в данной статье.

Целью исследования является введение в научный оборот сведений о железных наконечниках стрел, случайно обнаруженных в разное время на территории г. Омска и соседних районов Прииртышья. Для успешной реализации заявленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать находки в соответствии с методикой типологического анализа артефактов по формальным признакам, сопоставить выде-

Худяков Ю. С . Коллекция железных наконечников стрел из Прииртышья в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 133–139.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография © Ю. С. Худяков, 2017

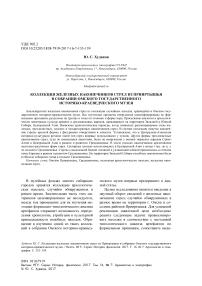

Железные наконечники стрел из Омского краеведческого музея: 1 – 3 – трехлопастные наконечники; 4 – 8 , 10 – плоские наконечники;

9 – четырехгранный наконечник

ленные типы наконечников с результатами предшествующего изучения оружейных коллекций в Омском Прииртышье и на сопредельных территориях, высказать предположения об их хронологии и культурной принадлежности.

В отношении отдельных артефактов каких-либо сведений о месте их обнаружения в коллекционных описях не сохранилось. Вполне вероятно, эти находки могут происходить из Среднего Прииртышья. Несмотря на отсутствие информации об их местонахождении, данные предметы вооружения могут быть объектом самостоятельного изучения (см. рисунок).

Для определения их типологической принадлежности и последующего уточнения хронологии и культурной принадлежности может быть применена методика формально-типологического анализа [Медведев, 1966. С. 53–89].

Все наконечники относятся к одному классу – железных, к одному отделу – черешковых. По сечению пера они делятся на несколько групп. Первая группа – наконечники с трехлопастным в сечении пером. По форме пера среди них выделяются несколько типов.

Тип 1 – удлиненно-шестиугольные изделия. Выделен 1 экз. из местонахождения Чернолучье на побережье Иртыша. Длина пера 7 см, ширина 4,2 см, длина черешка 6,7 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-шестиугольными лопастями, с закругленными окончаниями и треугольными углублениями, от которых отходят окончания нижней части лопастей. В лопастях имеются крупные сердцевидные отверстия, ориентированные приостренными окончаниями в сторону острия пера. Перо оканчивается выделенным упором, длинным черешком (см. рисунок, 1 ).

Тип 2 представлен ярусными наконечниками. Имеется 1 экз. Сведений о местонахождении нет. Длина пера 7 см, ширина 2,4 см, длина черешка 5,5 см. Наконечник с остроугольным острием, обособленным удлиненно-ромбическим бойком, расширенными трапециевидными лопастями с фигурными отверстиями, упором, длинным черешком (см. рисунок, 2).

Тип 3 – овально-крылатые. Включает 1 экз. Сведений о местонахождении нет. Длина пера 6,5 см, ширина 4 см, длина черешка 7 см. Наконечник с остроугольным острием и овальной передней частью, расширенными, полуовальными лопастями, выделенным упором, длинным черешком (см. рисунок, 3 ).

Ко второй группе относятся наконечники с плоским в сечении пером. По форме пера выделяется несколько типов.

Тип 1 включает изделия секторной формы. Выделен 1 экз., обнаруженный на территории г. Омска. Длина пера 11 см, ширина 5,6 см, длина черешка 8 см. Наконечник с округлым острием, секторным пером, пологими плечиками, выделенным упором, длинным черешком (см. рисунок, 4 ).

Тип 2 представлен боеголовковыми наконечниками. Включает 1 экз. Сведений о местонахождении нет. Длина пера 9,3 см, ширина 2 см, длина черешка 6,5 см. Наконечник с овальным острием, выделенной боевой головкой, удлиненной шейкой, упором, длинным черешком (см. рисунок, 5 ).

Тип 3 – удлиненно-треугольные, шипастые. Имеется 2 экз. Сведений о местонахождении нет. Длина пера 5,5 см, ширина 3 см, длина черешка 3,8 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-треугольным пером, шипами, выделенным упором, коротким черешком. У одного из наконечников черешок обломан.

Тип 4 – овально-крылатые. Включает 1 экз. Длина пера 8 см, ширина пера 6,4 см, длина черешка 7 см. Наконечник с овальным острием, выступающими крыльями, овально-крылатым пером, пологими плечиками, выделенным упором, длинным черешком (см. рисунок, 7 ).

Тип 5 – вильчатые, 2 экз. Сведений о местонахождении нет. Длина пера 9,5 см, ширина 4 см, длина черешка 6 см. Наконечники с раздвоенным острием, удлиненным пером, пологими плечиками, без выделенного упора (см. рисунок, 10 ).

К третьей группе относятся наконечники c четырехгранным в сечении пером. По форме пера выделяется один тип – удлиненно-треугольные, шипастые. Включает 1 экз. Сведений о местонахождении нет. Длина пера 11 см, ширина 3 см, длина черешка 2,4 см. Наконечник с остроугольным, четы- рехгранным острием, удлиненно-треугольным пером с длинными шипами, выделенным укором, коротким черешком (см. рисунок, 9).

Как можно видеть, в составе рассмотренной коллекции преобладают стрелы c трехлопастными и плоскими наконечниками крупных размеров.

Трехлопастной наконечник вытянуто-пятиугольной формы с сердцевидными отверстиями в лопастях из рассматриваемого собрания находит аналогии среди близких по форме стрел енисейских кыргызов и кыштымских стрелков периода монгольских завоеваний [Худяков, 1997. С. 9, 31; Рис. 2, 4 ; 19, 2 ]. Однако исследуемый наконечник был обнаружен на местонахождении Чернолучье в Прииртышье. Это может свидетельствовать о более широком распространении подобных стрел среди населения развитого Средневековья Южной и Западной Сибири, чем это представлялось ранее. Вероятно, они получили такое бытование в период монгольских завоеваний в результате привлечения кыргызских воинов в состав монгольских войск, принявших участие в завоевании степных районов Западной Сибири.

Стрелы с трехлопастными железными наконечниками ярусной формы стали широко использоваться в Центрально-Азиатском регионе еще в хунно-сяньбийское время [Давыдова, 1985. С. 48–49]. При изготовлении подобных наконечников мастера-оружейники стремились сочетать глубокую проникающую способность выделенного бойка с широкими лопастями, которые должны были обеспечить большую дальность полета стрелы. Ярусные наконечники с отверстиями в лопастях были на вооружении у хуннов Забайкалья [Коновалов, 1976. Табл. 1, 14]. На территории Горного Алтая и южных районов Западной Сибири ярусные стрелы, иногда снабженные отверстиями в лопастях, были распространены в предметном комплексе населения булан-кобинской и верхнеобской культур [Горбунов, 2006. Рис. 23, 6–11, 22; 24, 1–4, 19–23, 35; 25, 3, 4, 9–13]. Подобные ярусные наконечники стрел были на вооружении у ранних тюрок, обнаружены в археологических памятниках берельского типа [Тетерин, 2004. Рис. 4]. В раннем Средневековье трехлопастные ярусные стрелы продолжали активно применяться енисейскими кыргызами, но в большей части культур тюркских и мон- гольских народов уже вышли из употребления. Вероятно, ярусный наконечник стрелы из рассматриваемой коллекции может относиться к начальному периоду раннего Средневековья.

Трехлопастные наконечники овально-крылатой формы впервые появились на вооружении у кок-тюрок и кимаков в конце раннего Средневековья [Горбунов, 2006. Рис. 26, 25 ; 30, 1 – 2 ; 31, 41 ]. Близкие по форме трехлопастные стрелы использовались енисейскими кыргызами в развитом Средневековье [Кызласов, 1983. Табл. XXXVI, 2 ]. Предположительно, исследуемую находку можно отнести к этому же историческому периоду.

Наибольшее количество находок в составе рассматриваемой серии относится к стрелам с плоским в сечении пером. Появление железных плоских наконечников в Центрально-Азиатском регионе восходит к периоду существования хуннской культуры [Коновалов, 1976. С. 177. Табл. I, 2 – 7 ]. Среди хуннских наконечников в редких случаях встречаются плоские с округлым острием и секторным пером [Там же. Табл. I, 10 ]. Подобные изделия были на вооружении и у сяньбийских лучников, и воинов улуг-хем-ской культуры. В раннем Средневековье плоские стрелы с секторным пером в редких случаях использовались древними тюрками. Широкое распространение они получили в Саяно-Алтае и Центральной Азии в развитом Средневековье [Горбунов, 2006. Рис. 35, 16 ; 36, 10 – 11 , 18 , 20 ]. В монгольскую эпоху они применялись енисейскими кыргызами и их кыштымами, восточными кыпчаками, лучниками Алтая, Тувы, Забайкалья [Худяков, 1997. С. 9, 35 , 47 , 66 , 96 ; Рис. 3, 11 ; 4, 5 , 9 ; 17, 8 ; 28, 10 ]. Вероятно, плоский наконечник стрелы секторной формы с массивным удлиненным пером и выделенным упором из состава изучаемой коллекции может относиться к развитому и позднему Средневековью.

Наконечники стрел с плоским пером, выделенной боевой головкой и удлиненной шейкой имелись на вооружении у древних тюрок, кимаков, енисейских кыргызов, кыштымов, населения Тувы и Алтая в раннем и развитом Средневековье [Там же. С. 10, 35, 46, 65]. Подобные стрелы обнаружены и в памятниках Прииртышья начала II тыс. н. э. [Коников, 1987. С. 165. Рис. 1, 12]. Среди выделенных типов плоских наконечников одна из форм находит аналогию сре- ди стрел сибирских татар позднего Средневековья [Матвеев, Татауров, 2012. Рис. 36, 26, 27]. К числу стрел, широко применявшихся сибирскими татарами в течение периода существования Сибирского ханства, можно отнести железный наконечник бое-головковой формы, который представлен в изученной оружейной коллекции.

Наконечники стрел с плоским, удлиненно-треугольным, шипастым пером впервые появились у хуннов. Похожие по форме плоские стрелы с остроугольным острием и выделенными шипами были на вооружении у носителей таштыкской культуры в Минусинской котловине. Близкий по форме наконечник стрелы обнаружен на поселении Кипо-Кулары в Прииртышье, отнесенном исследователями к развитому Средневековью [Коников, 1987. Рис. 1, 19 ]. Судя по данной аналогии, для определения хронологической и культурной принадлежности наконечников стрел такого типа в составе рассматриваемой коллекции решающее значение имеет находка именно с поселения Кипо-Кулары. Вероятнее всего, наконечники стрел из данной коллекции относятся к развитому Средневековью.

Среди плоских стрел в составе изученной коллекции выделяются наконечники с овально-крылатым пером. В раннем Средневековье подобные стрелы появились на вооружении у минусинских кок-тюрок, у населения степного Алтая – в раннем и развитом Средневековье [Горбунов, 2006. Рис. 32, 18 ; 35, 20 ]. Судя по прослеженным параллелям, массивный плоский наконечник стрелы овально-крылатой формы с выделенным упором можно отнести к развитому Средневековью.

В составе плоских стрел в данном собрании имеются вильчатые наконечники с раздвоенным острием. В Центрально-Азиатском регионе подобные стрелы впервые стали использоваться древними тюрками. В развитом Средневековье они были на вооружении у енисейских кыргызов и кыш-тымов, кочевников Тувы и Алтая, восточных кыпчаков [Худяков, 1997]. В памятниках с территории Омского Прииртышья, которые относятся к началу II тыс. н. э., плоские вильчатые стрелы имели небольшое углубление между двумя окончаниями острия [Коников, 1987. С. 165. Рис. 1, 10]. Подобные стрелы были характерны для селькупов, проживавших в таежных районах За- падной Сибири [Соловьев, 1987. Табл. IX, 3, 9]. Они известны под названием «эттэ», предназначались для охоты на крупных животных [Гемуев, Соловьев, 1984. С. 42–43]. Вероятнее всего, вильчатые стрелы из состава изучаемой коллекции должны относиться к селькупским стрелам этнографического времени.

Стрелы с четырехгранным в сечении острием и длинными боковыми шипами для древних и средневековых культур Южной Сибири и Центральной Азии не были характерны. В то же время они очень похожи на стрелы селькупских воинов, относящиеся к этнографической современности, которые называются особым термином «кызенго» [Там же. С. 45]. В позднем Средневековье и начале Нового времени стрелы с такими наконечниками применялись как боевые [Соловьев, 2003. С. 180–182]. Вполне вероятно, что ими могли обстреливать вражеских воинов, защищенных металлическими панцирными доспехами [Гемуев, Соловьев, 1984. Рис. 4, 9 – 10 ]. Судя по имеющимся аналогиям, данная стрела должна относиться к числу селькупских.

В составе комплексов боевых средств дистанционного боя древних и средневековых народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона представлены разнообразные типы стрел, которые были исследованы в составе проанализированного оружейного собрания. Установлено, что изученная коллекция включает разнообразные группы и типы железных наконечников стрел, которые относятся к нескольким различным археологическим культурам и хронологическим периодам на территории Западной и Южной Сибири.

Список литературы Коллекция железных наконечников стрел из Прииртышья в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея

- Гемуев И. Н., Соловьев А. И. Стрелы селькупов // Этнография народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1984. С. 39-55.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Давыдова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) - памятник хунну в Забайкалье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 111 с.

- Коников Б. А. О вооружении прииртышского населения начала II тыс. н. э. (по материалам памятников Омской области) // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 163-171.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 248 с.

- Кызласов И. Л. Аскизская культура Южной Сибири X-XIV вв. // Свод археологических источников. М.: Наука, 1983. Вып. Е3 18. 128 с.

- Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Сибирское ханство: военно-политические аспекты истории. Казань: Изд-во «Фэн», 2012. 260 с.

- Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук, стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Свод археологических источников. М.: Наука, 1966. Вып. Е1-36. 183 с.

- Соловьев А. И. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха Средневековья. Новосибирск: Наука, 1987. 193 с.

- Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до Средневековья. Новосибирск: Инфолио-Пресс, 2003. 224 с.

- Тетерин Ю. В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 37-82.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.