Колочинская культура в Гомельском Поднепровье и сменяющие ее памятники VIII-IX вв

Автор: Макушников О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 5-7 вв. В Гомельской области в Приднепровской долине в основном проживали носители колочинской культуры. Исследования, проведенные в последние десятилетия в районе вдоль рек Днепр и Сож с их притоками, выявили участки пражской культуры (Мохов) или смешанную пражско-колотчинскую традицию (Проскурни II и т. Д.). Хронологические отношения между Колочинским и Пражским местами еще не ясны, но пражские традиции были позже и, вероятно, были введены извне, о чем свидетельствуют некоторые наблюдения относительно последовательности наборов гончарных изделий и распространения типично славянских жилищ с затонувшим дном и камнем печи. В конце 7-го и начале 8-го в. В регионе широко распространена культура Луки Райковецкой. Ранние средневековые объекты Гомельской области в долине Днепра до сих пор не были тщательно изучены.

Гомельское поднепровье, колочинская культура, пражская культура, культура лука-райковецкая, раннее средневековье, городище, селище, могильник, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328662

IDR: 14328662

Текст научной статьи Колочинская культура в Гомельском Поднепровье и сменяющие ее памятники VIII-IX вв

Несмотря на многолетние изыскания, раннесредневековые памятники Гомельского Поднепровья изучены недостаточно. Масштаб осуществленных полевых исследований скромный, ученые не имеют в своем распоряжении «закрытых» комплексов на поселениях. Количество датирующих предметов мизерно и они не привязаны к массовому материалу. В этой связи этнокультурные процессы, имевшие место в регионе во второй половине I тыс. н. э., можно освещать только в плане постановки вопроса.

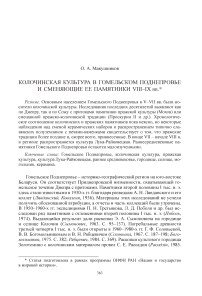

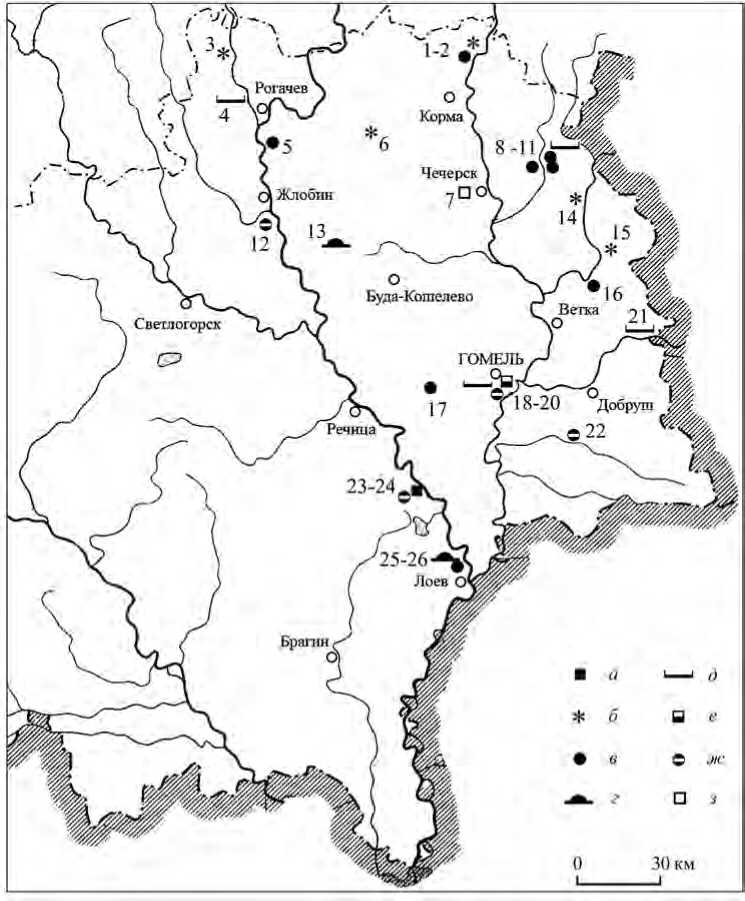

Памятники V–VII вв. представлены городищами, городищами-святилищами, селищами, курганными и грунтовыми могильниками (рис. 1). Городища занимали господствующие участки рельефа, имели незначительную площадь. Эталоном выступает городище Колочин I. Гомельское городище имело площадь 0,4–0,5 га. К нему примыкало поселение размерами не менее 4 га. В Гомеле открыты две полуземлянки: одна – с печью-каменкой в углу, вторая – с центральным опорным столбом и следами очага. Найдены остатки мастерских, связанных с металлургией железа, цветного металла, кузнечным делом, а также грунтовое сожжение. Находки представлены лепной керамикой колочинского и пражского облика, пряслицами, пальчатой фибулой и др. (рис. 2, 2 ). Раскопки святилища в Золотомино ( Расадзiн , 1985. С. 75–79), показали, что памятники такого рода начали сооружаться в третьей четверти I тыс. н. э. Селища, не являющиеся спутниками городищ, занимают невысокие места вблизи водоемов. Мощность бедного вещевым материалом культурного слоя не превышает 0,4 м. Площадь большинства поселений составляет 0,5–1,5 га.

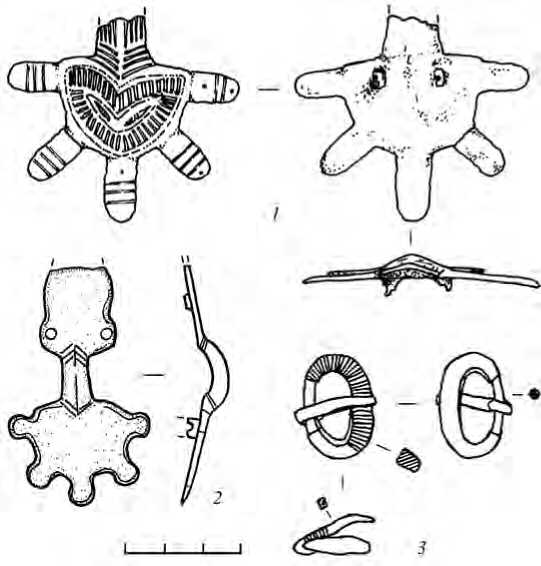

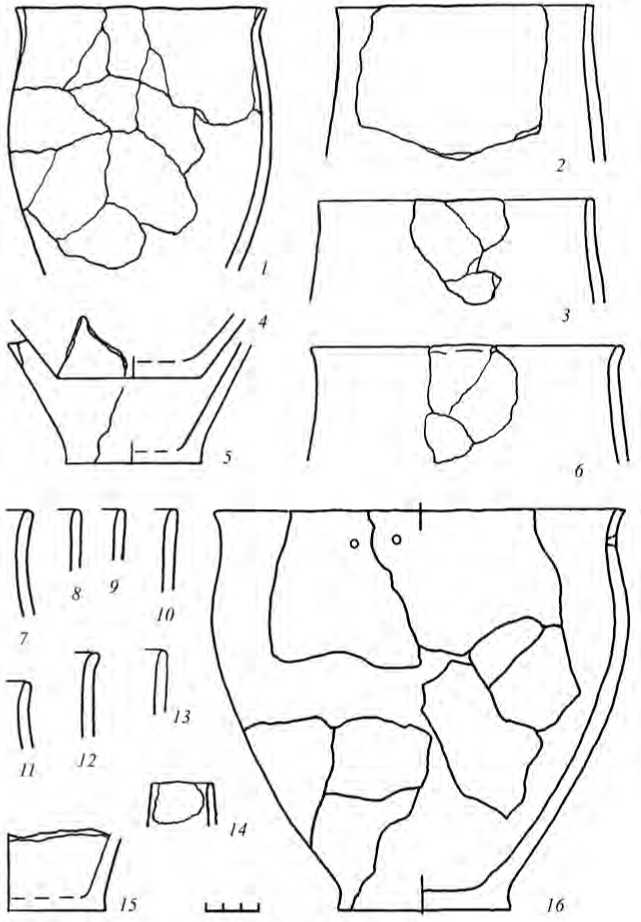

Домостроительство третьей четверти I тыс. н. э. представлено полуземлянками поселений Колочин, Гомель, Новые Громыки, Мохов, Нисимковичи I– III, Носовичи, Проскурни II. Нижние части жилищ углублены в материк на 0,25–0,60 м. Котлованы имеют прямоугольную форму площадью 10–24 кв. м. Применялась как срубная, так и столбовая техники возведения стен при преобладании первой (рис. 3). К устройству крыш домов имеют отношение ямы от центральных опорных столбов, открытые в жилищах Колочина, Носовичей, Нисимковичей II (постр. 2) и III, Проскурней II (постр. 4). Отопительными сооружениями служили очаги и печи-каменки. Очаги устраивались на полу или слегка заглублялись в него. Место расположения очага могло быть в центре жилища или рядом с центром, иногда – в углу. Печи сооружались в углах, они открыты в Нисимковичах II (постр. 1), Проскурнях II (постр. 1, 2, 4, 8), Мохове, Гомеле. Жилища с очагами и опорными столбами находят аналогии на памятниках

Рис. 1. Гомельское Поднепровье

Условные обозначения: памятники V–VII вв. : а – городища; б – городища-святилища; в – селища; г – курганные могильники; памятники с отложениями V–VII и VIII–IX вв. : е – городища; ж – селища; памятники VIII–IX вв .: з – городище

1, 2 – Золотомино; 3 – Озераны; 4 – Колосы; 5 – Ходосовичи; 6 – Каменка; 7 – Чечерск; 8–11 – Нисимковичи; 12 – Проскурни; 13 – Колос; 14 – Чемерня; 15 – Столбун; 16 – Новые Громыки;

17 – Калиновка; 18–20 – Гомель; 21 – Демьянки; 22 – Носовичи; 23, 24 – Колочин; 25–26 – Мохов

Рис. 2. Гомельское Поднепровье. Бронзовые изделия

1 – Однополье, пальчатая фибула, случайная находка второй половины 2000-х гг.; 2 – Гомель, пальчатая фибула, раскопки О. А. Макушникова 1987 г.; 3 – Мохов, пряжка, раскопки О. А. Ма-кушникова 2005 г.

киевской и ранней стадии пеньковской культуры. Жилища с каменками имеют полные аналогии в пражской культуре ( Русанова , 1976; Седов , 1982; Баран , 1988). Сложно проследить, какие типы жилищ были более ранними и какие традиции домостроительства сосуществовали. В Нисимковичах II жилище с каменкой перекрывает постройку с очагом и центральным столбом (рис. 3). Керамика раннего дома (постр. 2) имеет позднекиевский или раннеколочинский облик (рис. 4). В позднем объекте (постр. 1) сосуды более профилированные и не относятся к основным формам керамики типа Колочина (рис. 5, 1–15 ). Жилища с печами, открытые на правом берегу Днепра (Мохов, Проскурни II), дают специфический керамический комплекс. Постройка из Мохова содержит пражские формы (рис. 5, 16 ). Сооружения из Проскурней II дают пражские (вытянутые с расширением выше середины высоты) и колочинские (слабопрофилирован-ные и ребристые) формы керамики ( Дробушевский , 2006. С. 18–32).

Погребальный обряд населения Гомельского Поднепровья представлен материалами грунтовых (Демьянки, Колосы, Чистые Лужи) и курганных (Колос, Мохов) могильников с кремацией на стороне. Погребения грунтовых могильников ямные и урновые, с бедным инвентарем (железные пряжка, наконечник стрелы, остатки бронзовых украшений). В курганных могильниках

Рис. 3. Гомельское Поднепровье. Полуземлянки середины – третьей четверти I тыс. н. э. Исследования О. А. Макушникова

1 – Нисимковичи II, раскопки 1984 г.; 2 – Носовичи, раскопки 1982 г.

Условные обозначения : а – пахотный горизонт; б – культурный слой; в – уголь и зола; г – уровень материка; д – камни; е – древесный тлен; ж – очажное пятно

Рис. 4. Нисимковичи II. Постройка 2. Лепная керамика. Раскопки О. А. Макушникова 1984 г.

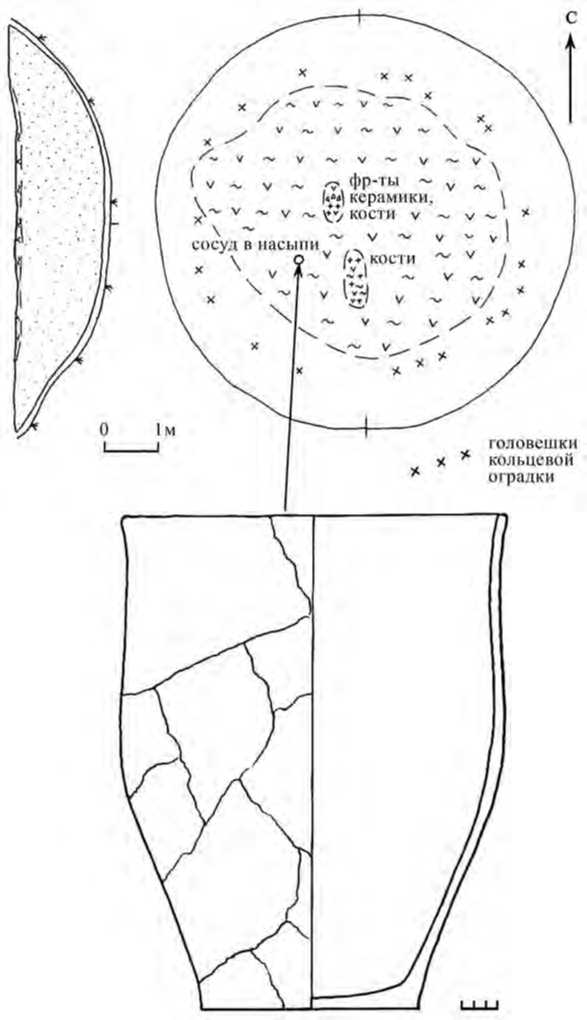

отмечены безурновые захоронения с высыпанием костей, угля и золы на горизонте. В кургане Колоса выявлена сожженная столбовая кольцевая оградка, а типично колочинский сосуд найден в насыпи (рис. 6). В Мохове захоронение сопровождалось бронзовой В-образной пряжкой с насечками (рис. 2, 3 ), близлежащее селище дает остатки поселения с пражской керамикой. Грунтовые погребения аналогичны погребениям колочинских могильников Поде-сенья, Курского Посеймья и Могилевского Поднепровья, а также тушемлин-ских и банцеровских могильников ( Митрофанов , 1978; Баран та др. , 1991; Горюнов , 2004. С. 10–17). Курган с кольцевой оградкой по своему устройству

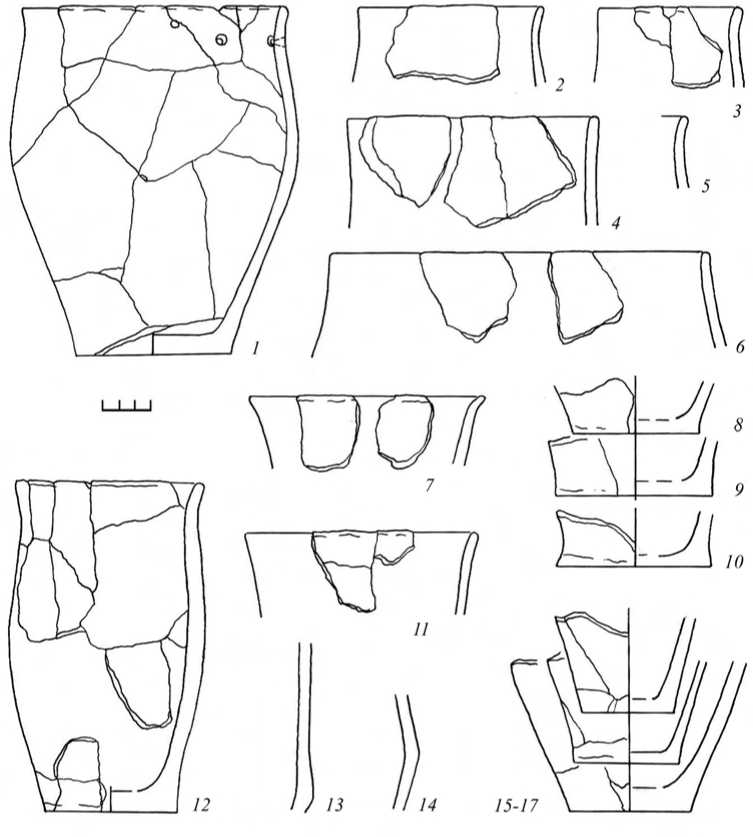

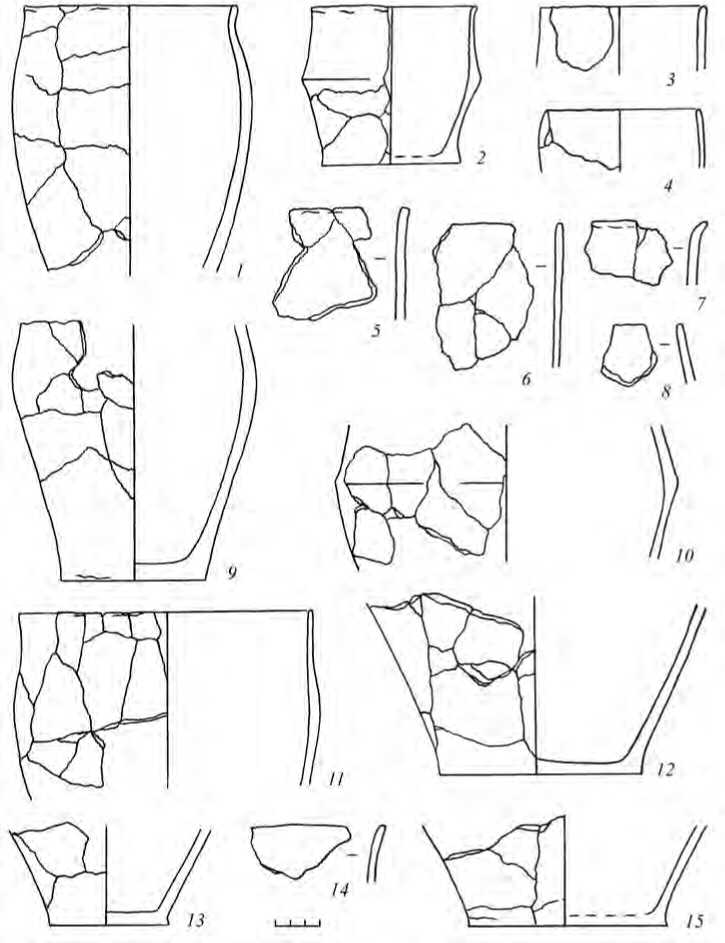

Рис. 5. Гомельское Поднепровье.

Лепная керамика третьей четверти I тыс. н. э., исследования О. А. Макушникова

1–15 – Нисимковичи I, постройка 1, раскопки 1984 г.; 16 – Мохов, полуземлянка с печью-каменкой, раскопки 2004 г.

Рис. 6. Колос. Курган третьей четверти I тыс. н. э. с лепным сосудом, раскопки В. В. Богомольникова 1974 г.

обнаруживает близкое сходство с ранними курганами Кветуни, а также мо-щинскими и пражскими.

Основной категорией находок памятников третьей четверти I тыс. н. э. Гомельского Поднепровья является лепная керамика. Недостаток первой публикации материалов Колочина I ( Сымонович , 1963. С. 95–137) заключается в том, что большинство сосудов отображено не в горизонтальной проекции, что искажает восприятие их формы. Повторное изучение коллекции (более 3000 фр.) показало, что она насчитывает 12 сосудов полного профиля, а также около 60 обломков, отражающих форму сосудов почти полностью или до уровня середины высоты ( Макушников , 2003. С. 217–233). Наши раскопки 1980-х гг. позволили откорректировать представление о колочинской посуде региона в целом. В предложенной классификации не учтены материалы селищ Проскурни II и Мохов, поскольку их керамический комплекс указывает на культурную традицию, отличную от эталонной колочинской.

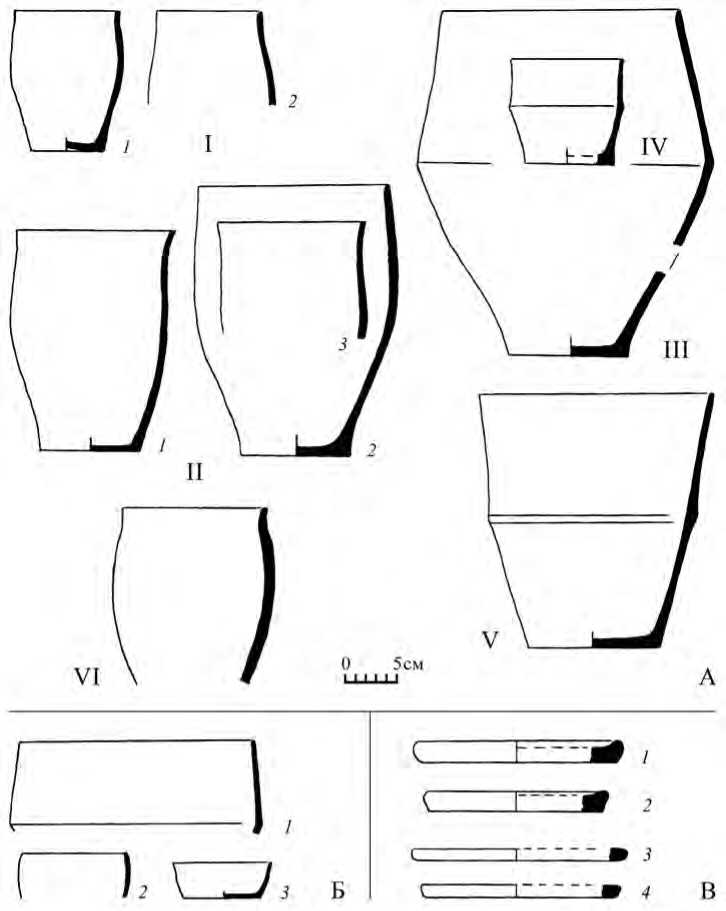

Керамика третьей четверти I тыс. н. э. лепная, почти вся – неорнаментиро-ванная, со следами грубого сглаживания поверхности и редко слегка подлощеная. В глине содержатся крупные примеси (дресва, реже – шамот, песок или сочетания нескольких отощителей). По назначению сосуды разделены на 4 категории: преобладающие в комплексе кухонные горшки и корчаги, а также встречаемые в небольшом количестве миски, сковороды и диски. Выделено 6 типов горшков и корчаг (рис. 7).

К I типу отнесены баночно-округлобокие горшки с максимальным расширением тулова на середине высоты и суженной горловиной; диаметр дна близок, но уступает диаметру горловины. II тип составляют горшки и корчаги тюльпановидной формы. Они имеют широкую горловину и плавно сужающиеся от середины высоты ко дну стенки. Диаметры расширений горловины и тулова (на середине высоты) таких сосудов примерно равны. К III типу принадлежат ребристые горшки и корчаги. Максимальное расширение их тулова – на уровне середины высоты, иногда несколько выше – оформлено в виде ребристого изгиба стенок. Они имеют невыделенную шейку. Единичные сосуды украшены под венчиком налепным валиком с косой насечкой. IV тип представлен цилиндро-коническими горшками. Шейка у них не выделена, изгиб стенок на тулове сосуда оформлен в виде плавного или угловатого ребра. К V типу относятся горшки усечено-конической формы с невыделенной или едва намеченной шейкой. Встречается валик на уровне середины высоты сосуда, а также валик под венчиком, орнаментированный косыми насечками. К VI типу отнесены вытянутые горшки с максимальным расширением на уровне верхней трети высоты, с намеченными плечиками, короткой шейкой и узким дном. Миски представлены ребристыми формами, приближающимися по деталям оформления к горшкам и корчагам III типа. Единичны находки мисок иных форм. Незначительное место в керамическом комплексе занимают диски и сковороды с низким (до 1 см высоты) бортиком.

Коллекция Колочинского I городища позволяет примерно проиллюстрировать распределение типов горшков и корчаг на памятниках колочинского круга изучаемого региона. В порядке убывания типы сосудов располагаются следующим образом: I, II, III, VI, V, IV. Миски и диски-сковороды занимают в комплексе

Рис. 7. Гомельское Поднепровье. Классификация керамики колочинского круга

А – горшки и корчаги; Б – мисковидные сосуды; В – сковороды и диски не более 1–3 %. Анализ комплекса Колочина I и сходных с ним памятников показывает преобладание горшков баночно-округлобоких форм. Тюльпановидные формы отнюдь не преобладают, а цилиндро-конические, усечено-конические и близкие пражским (тип VI) встречаются редко. Ребристые сосуды распространены довольно широко, занимая в комплексе третье место после баночно-округлобоких и тюльпановидных.

Исследования селища Проскурни II показали сочетание в жилых постройках колочинских и пражских керамических форм, Моховского поселения – наличие пражских форм. Интересная серия керамики происходит из разрушенной полуземлянки селища Калиновка (рис. 8), которая демонстрирует сочетание сосудов с максимальным расширением в верхней трети высоты, слабопрофилированных и ребристых.

На раннесредневековых поселениях встречены глиняные пряслица усечено-биконической формы с ребристым переходом на середине высоты. Признаки железообработки и кузнечного дела (шлак, стенки глинобитных домниц) имеются на большинстве поселений. В Гомеле исследована постройка, заполненная болотной рудой, а также часть углубленного сооружения, связанного с обработкой металлов. Среди кузнечной продукции имеются ножи и шилья. К деревообрабатывающим инструментам относится долото, найденное на Колочинском I городище. Орудия уборки урожая представлены обломком косы-горбуши и серпами (Колочин I). О развитии рыболовства говорят находки на том же памятнике железных крючков и пешни. Из предметов вооружения известно несколько наконечников стрел и наконечник копья (Колочин I, Демьянки, Бердыж).

Количество бронзовых предметов невелико. Это проволочное височное кольцо (Бердыж), П-образная пластинка (Носовичи), фрагмент поделки в виде трубки и обломок перстня (Нисимковичи II). Интерес представляют находки двух бронзовых пальчатых фибул. Фибула из Гомеля упомянута выше, вторая случайно поднята на многослойном поселении Однополье на Соже (рис. 2, 1 ). По аналогиям эти предметы могут быть отнесены к VI–VII вв. Однопольская фибула отличается как от днепровских, так и «поствосточногерманских» фибул. Полная аналогия имеется в Диногеции (область Добруджа в Румынии), где она выявлена с монетами 574 и 590 гг. ( Гавритухин, Обломский , 1996. Рис. 64).

Основным занятием населения Гомельского Поднепровья было земледелие (находки зерен проса и чечевицы, отпечатки зерен на керамике, орудия уборки и переработки урожая). Развитие скотоводства подтверждается находками костных останков животных и топографией поселений, расположенных в выгодных для такого рода занятий условиях.

Датировка колочинских и пражских памятников определена в границах V - конца VII в. Она, с незначительными хронологическими сдвигами, корректируется в работах Е. А. Горюнова, Р. В. Терпиловского, А. М. Обломского, И. О. Гавритухина, В. С. Вергей и иных специалистов ( Горюнов , 1981. С. 63; Гавритухин, Обломский , 1996; Вяргей , 1999. С. 333, 334; и др.). На памятниках Гомельского Поднепровья хорошо датируемые предметы редки, но даже единичные их находки (пальчатые фибулы, В-образная пряжка) указывают на те же хронологические рамки – V–VII вв.

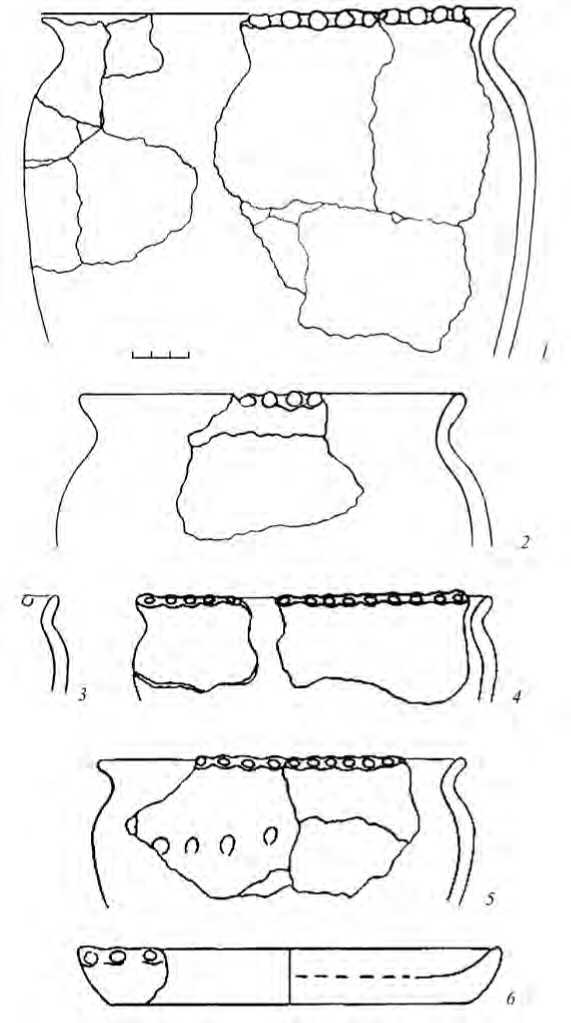

Наименее изученными в Гомельском Поднепровье остаются древности VIII–IX вв. Материалы исследований последних десятилетий показывают, что в данный период здесь получили распространение восточнославянские памятники круга Луки-Райковецкой. Лепная керамика луки-райковецкого облика в небольшом количестве выявлена на городищах летописных Гомеля и Чечерска (рис. 9, 1–6 ), на селище у городища Колочин I, на селище Проскурни II. Горшки представлены сосудами вытянутых пропорций, сужающимися у дна и горла,

Рис. 8. Калиновка. Керамика третьей четверти I тыс. н. э.

из разрушенной полуземлянки, обследования О. А. Макушникова 1981 г.

с расширением в верхней части тулова, иногда – у середины высоты. Сосуды нередко украшены ямочными (пальцевыми) вдавлениями или насечками по обрезу венчика. Встречаются ямочные (пальцевые) вдавления или мелкие наколы по плечикам. Небольшие серии обломков лепной керамики из указанных памятников не могут быть базой для широких обобщений.

Рис. 9. Гомельское Поднепровье. Керамика круга Луки-Райковецкой

1–3 – Гомель, раскопки и обследования О. А. Макушникова 1988 г.; 4 – Гомель, раскопки и обследования М. А. Ткачева 1988 г.; 5, 6 – Чечерск, раскопки В. В. Богомольникова и И. М. Чернявского 1975 г., 1981–1982 гг.

К древностям круга Луки-Райковецкой относится полуземлянка селища Ко-лочин и, вероятно, несколько полуземлянок из Проскурней II. Их котлованы имеют четырехугольный контур, конструкция стен столбовая и срубная (Про-скурни II, жилища 6, 7). Печи (каменки и каменно-глинобитные) располагались в углах жилищ ( Сымонович , 1963, с. 95–137; Дробушевский , 2006. С. 18–32). Данная домостроительная традиция имеет выраженный восточнославянский характер. С древностями Луки-Райковецкой связан обнаруженный в Гомеле железный наральник, определенный Ю. А. Красновым. Он ошибочно датирован М. А. Ткачевым XIII в., поскольку найден не в слое, а в его обнажении. Ближайшие аналогии имеются в памятниках круга Волынцево и Сахновки ( Краснов , 1987. С. 19–25).

Судя по керамическому набору, имеющему аналогии в древностях Украины, памятники круга Луки-Райковецкой Гомельского Поднепровья следует отнести к VIII–IX вв. Жилище 2 селища Колочин дало сердоликовую бусину, датированную Э. А. Сымоновичем VIII в. ( Сымонович , 1963. С. 95–137).

Прямая генетическая связь между колочинскими и более поздними памятниками традиции Луки-Райковецкой в Гомельском Поднепровье не прослеживается. Это указывает на смену населения или на значительный приток новых групп населения извне.

Таким образом, изучая раннесредневековые памятники Гомельского По-днепровья, можно сделать следующие выводы.

Основным населением региона в V–VII вв. были носители колочинской культуры. В это же время (точные датировки пока невозможны) здесь появляются носители пражской культуры. В конце VII – начале VIII в. в Гомельском По-днепровье распространяются восточнославянские культурные традиции круга Луки-Райковецкой, которые диагностируются единичными памятниками с отдельными находками керамики. Генетическая связь между этими и предшествующими колочинскими древностями не прослеживается. Более поздний пласт восточнославянских памятников региона связан с роменской и раннедревнерусской культурами.

Распространение на рубеже третьей и последней четвертей I тыс. н. э. в Гомельском Поднепровье восточнославянских традиций сопряжено с культурными трансформациями. Претерпевает изменения керамический комплекс, в котором господствующее положение занимают профилированные сосуды с расширением на уровне верхней трети высоты и скромной орнаментаций. Существенные отличия элементов культуры V–VII (именно колочинской традиции) и VIII– IX вв. едва ли могут объясняться эволюционным развитием местной культуры. В любом случае, трансформации раннесредневековых древностей изучаемого региона в значительной степени связаны с притоком населения – носителей раннеславянских (пражских) традиций. Основным вектором этого продвижения мог быть западный, то есть с территории белорусско-украинского Полесья.

Список литературы Колочинская культура в Гомельском Поднепровье и сменяющие ее памятники VIII-IX вв

- Баран В.Д., 1988. Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у с. Рашков). Киев: Наукова думка. 160 с.

- Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В., 1991. Походження слов’ян/Ред. О.П. Моця. Київ: Наукова думка. 144 с.

- Богомольников В.В., 1975. Работы в Жлобинском районе//АО 1974 г. М.: Наука. С. 382.

- Вяргей В.С., 1999. Помнiкi тыпу Прагi-Карчак i Лукi-Райкавецкай//Археалогiя Беларусi: У 4 т. Т. 2: Жалезны век i ранняе сярэднявечча/Пад рэд. В.I. Шадыры i iнш. Мiнск: Беларуская навука. С. 317-348.

- Гавритухин И.О., Обломский А.М., 1996. РСМ-3. 296 с.

- Гавритухин И.О., Лопатин Н.В., Обломский А.М., 2004. Новые результаты изучения раннеславянских древностей лесного Поднепровья и Верхнего Подвинья (тезисы к концепции славянского этногенеза)//Славянский мир Полесья в древности и средневековье/Ред. О.А. Макушников и др. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. С. 39-50.

- Горюнов Е.А., 1981. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья/Под ред. А.Н. Кирпичникова. Л.: Наука. 134 с.

- Горюнов Е.А., 2004. Могильники колочинской культуры//Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем Средневековье: доклады науч. конф., посвященной 60-летию со дня рождения Е.А. Горюнова (Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г.)/Ред. В.М. Горюнова, О.А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 10-17.

- Дробушевский А.И., 2006. Охранные исследования на поселении у д. Проскурни (Проскурни-II) в Гомельском Поднепровье//Археалогiя эпохi сярэдневякоўя (да 75-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенкi). Мiнск: IГ НАН Беларусi. С. 18-32. (МАБ; Вып. 12.)

- Краснов Ю.А., 1987. Рало из Бреста//КСИА. Вып. 190. С. 19-25.

- Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем Средневековье, 2004. Доклады науч. конф., посвященной 60-летию со дня рождения Е.А. Горюнова (Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г.)/Ред. В.М. Горюнова, О.А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. 288 с.

- Лявданский А.Н., Коваленя А.Д., 1936. Материалы по обследованию р. Сож в 1936 г. Дневник//Архив ИИ НАН Беларуси. Д. 457.

- Макушнiкаў А.А., 1985. Керамiка паўдневай часткi Дняпроўска-Сожскага мiжрэчча V-VII (VIH) стст. н. э.//Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. № 6. С. 91-98.

- Макушнiкаў А.А., 1999. Калочынская культура/Археалогiя Беларусi: У 4 т. Т. 2. Жалезны век i ранняе сярэднявечча//Пад рэд. В.I. Шадыры i iнш. Мiнск: Беларуская навука. С. 348-359.

- Макушников О.А., 1994. Поселение второй половины I тыс. н. э. близ д. Носовичи в Нижнем По-сожье//ГАЗ. Вып. 5. С. 227-237.

- Макушников О.А., 2003. Раннесредневековая керамика городища Колочин I на Гомельщине//Ранние славяне Белорусского Поднепровья и Подвинья. Минск: ИИ НАН Беларуси. С. 217-233. (МАБ; Вып. 8.)

- Макушников О.А., 2009. Гомельское Поднепровье в V -середине XIII в.: социально-экономическое и этнокультурное развитие. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. 221 с.

- Медведев А.М., 1996. О времени прихода славян на территорию Беларуси (характеристика источников)//Тэз. дакл. i паведамл. Беларус. дэлегацш на VI Мiжнародн. кангрэсе славянскай археалогii (Ноўгарад, 26-30 жнiўня 1996 г.)/Адк. рэд. Г. Штыхаў. Мiнск: IГ АН Беларусi. С. 57-59.

- Митрофанов А.Г., 1978. Железный век Средней Белоруссии (VII-VI вв. до н. э. -VIII в. н. э.)/Науч. ред. Г.В. Штыхов. Минск: Наука и техника. 160 с.

- Перхавко В.Б., 1978. Раннесредневековые древности междуречья Днепра и Немана V-VIII вв.: Автореф. дисс.. канд. ист. наук: 07.00.06. М.: ИА АН СССР. 22 с.

- Поболь Л.Д., 1974. Славянские древности Белоруссии: (свод археологических памятников раннего этапа зарубинецкой культуры -с середины III в. до н. э. по начало II в. н. э.). Минск: Наука и техника. 424 с.

- Расадзiн С.Я., 1985. Гарадзiшча-сховiшча Залатамiно ў Беларускiм Пасожжы//Весцi АН БССР. Сер. грамадск. навук. № 2. С. 75-79.

- Русанова И.П., 1973. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом. М.: Наука. 100 с. (САИ; Вып. Е1-25.)

- Русанова И.П., 1976. Славянские древности VI-VII вв. (культура пражского типа)/Под ред. А.К. Амброза. М.: Наука. 216 с.

- Рябцевич В.Н., 1984. Раскопки могильника у д. Колосы//АО 1982 г. М.: Наука. С. 369.

- Седов В.В., 1982. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.: Наука. 328 с. (Археология СССР; Т. 14.)

- Соловьева Г.Ф., 1967. Славянские курганы близ села Демьянки//СА. № 1. С. 187-198.

- Сымонович Э.А., 1963. Городище Колочин I на Гомельщине//Славяне накануне образования Киевской Руси. М.: Наука. С. 95-137. (МИА; № 108.)

- Третьяков П.Н., 1982. По следам древних славянских племен/Под ред. Б.А. Рыбакова. Л.: Наука. 144 с.