Колпаков ручей: новый палеолитический памятник в Среднем Приангарье

Автор: Рыбин Е.П., Мещерин М.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521728

IDR: 14521728

Текст статьи Колпаков ручей: новый палеолитический памятник в Среднем Приангарье

В результате интенсивных работ последних лет, осуществлявшихся усилиями Богучанской Археологической Экспедиции значительно расширился круг стратифицированных объектов, содержащих культурные слои различных этапов верхнего палеолита. Среди этих новооткрытых памятников находится и стоянка Колпаков ручей.

Стоянка находится в Кежемском районе Красноярского края, на 25 км ниже пос. Кежма, на левом берегу р. Ангары и по обоим берегам Колпа-ковского ручья. Отметка высоты, к которой приурочен памятник – 176 м (минимальная), 181 м (максимальная). Общая протяженность стоянки вдоль фронта террас составляет до 0,7 км. С юга и севера стоянка ограничена скалистыми сопками. Восточной границей служат заболоченные верховья Колпаковского и двух безымянных ручьев. Стоянка открыта в 1974 году В.И. Привалихиным, и была известна как многослойный памятник эпохи раннего железного века – неолита.

В ходе работ 2010 г., производившихся Колпаковским отрядом БАЭ было заложено три археологических раскопа. Раскоп № 3 был расположен на северной оконечности памятника по правому борту приустьевого расширения долины Колпакова, непосредственно у выхода в долину Ангары. Культурные горизонты связаны с средней – верхней частью разреза террасы (террасовидной поверхности) мысовидной формы. К югу, в долину Колпакова ручья площадка дает плавнопологий уклон, с двумя сла-бовыраженными ступенчатыми перегибами (относительные высоты 8–10 и 10-12 м). К Ангаре (с запада) территория ограничена эрозионным уступом с 13–16-метровыми отметками над меженным уровнем. С севера местонахождение обрамляет относительно крутая поверхность скального останца. С востока, предположительно, местонахождение ограничивается одним из боковых отрожков долины Колпакова ручья. После изучения культурных горизонтов голоценового времени мощностью, в среднем, 0,7–1,0 м, (литологические слои I–IV) внутри периметра раскопа № 3 было сделано несколько контрольных разрезов, которые вскрывали подстилающую толщу. В результате работ было установлено, что глубине около полутора метров ниже «пола» раскопа имеется самостоятельный уровень залегания каменных артефактов и фрагментов костей. Морфология обнаруженного инвентаря и геологическая позиция находок свидетельствовали о принадлежности данного комплекса к палеолитической культуре верхнего неоплейстоцена. Исходя из полученных данных, на лето 2011 года были спланированы работы на площади 200 м2 внутри раскопа № 3.

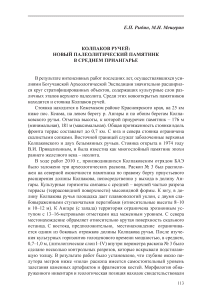

Была выявлена следующая стратиграфия (рис. 1, 1 ):

Литологический слой I – почвенно-дерновый слой почвы. Мощность слоя в среднем составляет до 18 см.

Литологический слой II – каштановая супесь. Имеет мощность от 3 до16 см.

Литологический слой III - желто-серые супеси пылеватые мелкозернистые неслоистые. Имеет мощность от 30 до 45 см.

Литологический слой IV представлен двумя горизонтами.

А-горизонт сложен серо-желтыми лессовидными супесями, песками среднезернистыми с большим содержанием пылеватой фракции. Максимальная мощность до 40 см.

Б-горизонт - уровень почвообразования. В свежераскопанном состоянии горизонт представляется слабогумусированной толщей, в просохшем – белесый, пылеватый (результат выпадения карбонатов). Состав породы, в целом, соответствует вышележащему горизонту А. Мощность от 14 до 25 см.

Литологический слой V – гравелитистые пески и суглинки сероваторозоватого цвета. Имеются гумусированные текстуры горизонтального простирания. Подошва горизонтальная. Мощность – до 12 см.

Литологический слой VI – мелкослоистые пески серовато-розового цвета. Слоистость параллельная горизонтальная. Границы по кровле и подошве отчетливые. Мощность на разных участках до 136 см.

Литологический слой VII - коричневатый суглинок, насыщенный дресвой, гравием, мелкой галькой, щебнем и слабоокатанными обломками местной скалы. Мощность слоя от 4 до 15 см. В составе данного слоя были обнаружены артефакты палеолитического облика (культурный слой ПС-1).

Литологический слой VIII - толща красноцветных отложений, сложенная красновато-коричневатыми-розовыми, черными и белесо-желтоватыми осветленными прослойками. Мелкослойчатые текстуры переслаиваются горизонтально и диагонально. Мощность от 6 до 60 см. Подстилающая толща не пройдена.

Разрез представлен различными генетическими фациями, среди которых следует выделить: I-IV - пачка субаэральных отложений, предположительно сартанского (слой IV а; б) – голоценового (III-I) периодов. Литологический слой V – вероятно, смешанных субаквально-субаэральных генетических типов, с гумусовыми включениями 2-4-х прослоев палеопочвы. Формирование слоя возможно связать с ранними интерстадиалами сартанского ледниковья или поздним фазиалами каргинского межледникового комплекса. Литологический слой VI - очевидно, сложен толщей аллювиального генезиса, насыщенной вертикально-трещинными текстурами сингенетических морозобойных клиньев. Вероятнее всего, толща марки-

Рис. 1. Стоянка Колпаков ручей.

1 – схематический стратиграфический разрез вдоль фронтальной бровки, обращенной в долину Ангары; 2–5 каменные артефакты.

рует «холодное» время, которое с соответствующими уточнениями и учетом относительной высоты над местным базисом эрозии (до 16 м), могла бы быть отнесена к интерфазиалам каргинского межледниковья. Слой VII в литофациальном отношении пока малоинформативен. Надежды возлагаются на биостратиграфическую аналитику образцов и фаунистических коллекций здесь собранных, а так же на возможные датировки, полученные по кости из разреза.

В силу того, что раскопом № 3 на памятнике Колпаков Ручей был вскрыт многослойный объект, и при наличии между нижним 4-м неолитическим культурным горизонтом и подстилающим его культурным слоем существенного стратиграфического пропуска, палеолитическому слою было присвоено название ПС-1 (палеолитический слой №1).

Палеолитический слой залегает в мелкощебнисто- дресвянистом осадке, довольно рыхлом, опесчаненном, со средней мощностью 4–6 см. На отдельных участках слой разрывают псевдоморфозами клиньев, как минимум, двух генераций. Существенными следует признать деформации, связанные с полигонами мощных (ок. 0,4-0,5 м - в ширину и более 1,5 м в длину) эпигенетических морозобойных вертикально-трещинных структур с шагом между клиньями до 4–6 м, которые расчленяют поверхность слоя и задают блокам мелкотектонические смещения – «просадки» по 0,4–0,2 м. Также с поверхности слоя заложены вертикальные трещинные текстуры мелких полигонов. Мощные процессы криогенных нарушений в виде «котлов кипения», инволюций и солифлюксия, зафиксированные в пачке отложений ЛС VIII, заметного влияния на сохранность ПС-1 не оказали. В слой включено значительное количество плоских и небольших по размерам плиточек гранито-гнейсов и долеритов. Кроме того, слой насыщен явно транзитным, отличающимся от местного обломочника, хорошо окатанным материалом, видимо речного происхождения, в виде валунов, валунчиков и мелкой гальки 2–3 класса окатанности. Подробная детализация стратиграфического профиля позволяет фиксировать в зоне контакта литологических слоев VII и VIII существенный перерыв в осадконакоплении «с размывом». В последствии, на денудационную поверхность, сформировавшуюся по литологическому слою VIII был наложен слой VII, который по внешним признакам соответствует характеристикам коры выветривания. Базисом выветривания, очевидно, могла послужить толща пород многолетнего промерзания, залегавшая с определенного уровня литологического слоя VIII.

Артефакты в ПС1, при внешней равномерности планиграфического распределения, все же обнаруживают отдельные группировки. Всего была обнаружена 584 находки, из них 552 изделия из камня и 32 фрагмента костных остатков.

Каменная индустрия характеризуется значительным разнообразием каменного сырья, из которого она была изготовлена (халцедон, кремень, траппы, кварцит). Поверхность всех артефактов характеризуется глянцевыми плоскостями пескоструйной огранки – эоловой корразии слабой степени.

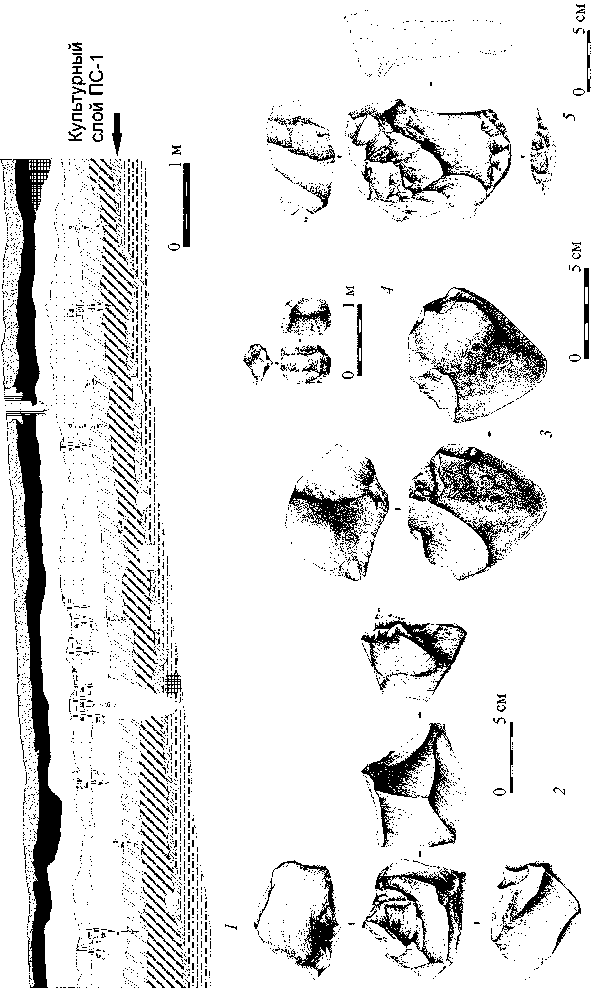

Рис. 2. Стоянка Колпаков ручей. 1–9 – каменные артефакты.

Весьма значительно количество осколков и обломков (153 экз.) и чешуек (41 экз.). Подавляющее большинство этих предметов появились в результате морозного растрескивания.

Количество нуклевидных форм достаточно велико (28 экз., 7,84 % от состава коллекции; здесь и далее процентные показатели приводятся без учета осколков, обломков и чешуек), но среди них преобладают нуклевид-ные обломки со следами бессистемных и ортогональных снятий (9 экз.), а также гальки – преформы нуклеусов с подготовленными ударными площадками (4 экз.). Морфологически определимые формы нуклеусов несут следы субпараллельных и ортогональных снятий пластин и отщепов. Они представлены кубовидными ортогональными (3 экз.) (рис. 1, 2 ), одноплощадочными и двуплощадочными монофронтальными (8 экз.) (рис. 1, 3 ), плоскостными микронуклеусами с негативами снятиями пластинок, характерными для начальной стадии верхнего палеолита Южной Сибири (2 экз.) (рис. 1, 4 ). Единичными предметами представлены подпризматический и центростремительный нуклеусы.

Индустрия сколов представлена в основном отщепами (249 экз., 69,75 %) (рис. 2, 3 ), вместе с тем представлены и выразительные крупные массивные удлиненные пластины (28 экз., 7,84 %) некоторые из которых имеют фасетированные ударные площадки (рис. 2, 2, 4 ), а также пластинками (19 экз., 5,32 %) (рис. 2, 5, 8 ). Технические сколы включают в себя реберча-тые пластины, поперечные снятия ударных площадок нуклеусов (14 экз., 3,92 %); некоторые предметы были сколоты с очень крупных подпризматических нуклеусов для снятия пластин (см. рис. 1, 5 ). Орудийный набор насчитывает 19 предметов (5,32 %); в него входят ретушированные пластины – 2 экз. (рис. 2, 1 ), боковой скребок – 1 экз., концевые скребки – 2 экз. (рис. 2, 7 ), двойное противолежащее скребло – 1 экз. (рис. 2, 6 ), ретушированные отщепы – 10 экз., скребло продольное с вентральным уплощением – 1 экз. (рис. 2, 9 ), угловой резец – 1 экз., долотовидное орудие – 1 экз.

По своему техно-типологическому облику, особенностям морфологии, а также степени ветровой корразии поверхности артефактов данный комплекс соответствует так называемому «макаровскому палеолитическому пласту», выделенному на территории Верхней Лены и Южного Приангарья. Мы вынуждены пользоваться этим таксоном, поскольку он относится к кругу ближайших региональных аналогий. Однако он не вполне удовлетворяет технико-типологическим и стратиграфическим критериям, и состав относимых к нему памятников является механической смесью различных разновременных индустрий, объединенных исключительно по признаку слабой и средней степени корразии поверхности артефактов. Пока не будет произведена естественно-научная аналитика разреза и не будут получены радиоуглеродные даты, мы предварительно определяем культурные позиции данного комплекса в рамках ранней поры верхнего палеолита в хронологических пределах 25–40 тыс. л.н.