Колвицкий камень: новый памятник русской эпиграфики на Кольском полуострове

Автор: Авдеев Александр Григорьевич, Шахнович Марк Михайлович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 6 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

Эпиграфические памятники на Русском Севере единичны и незначительно представлены в отечественной историографии. На озере Колвицкое, в южной части Кольского полуострова, в 2018 году местными жителями обнаружен уникальный памятник - небольшой валун с кириллической надписью. На ровной плоскости камня металлическим орудием вырезана аккуратная надпись в пять строк. Транскрипция текста: «Это Вятка внуки от Пересля пришли». Цель нашей работы - с помощью методик эпиграфики датировать и интерпретировать древний текст, сделать предположения о назначении надписи на камне. На основании палеографического анализа надпись датируется первой половиной XV века. По характеру этот памятник можно отнести к разновидностям памятных надписей. Он свидетельствует о переселении группы населения на берега озера с других территорий в Средневековье. В Мурманской области есть еще один памятник древней эпиграфики - скала с надписями XVI-XVIII веков на острове Большой Аникиев на полуострове Рыбачий, который ранее был предметом рассмотрения ученых, однако специальная работа по изучению древних надписей Русской Лапландии в данной статье делается впервые.

Кольский полуостров, русская эпиграфика, письменная культура московской руси, монументальные надписи

Короткий адрес: https://sciup.org/147238898

IDR: 147238898 | УДК: 903.2(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.796

Текст научной статьи Колвицкий камень: новый памятник русской эпиграфики на Кольском полуострове

При современном состоянии исторической науки, занимающейся исследованием Средневековья, подъем на более высокую ступень познания возможен тремя путями – поиском и введением в научный оборот новых источников, совершенствованием методик их изучения и их широкой интеграцией с иными гуманитарными дисциплинами, а также обращением к источни-

кам, представляющим ограниченный интерес для историков. Памятники эпиграфики, созданные в разных регионах и в разные эпохи, как раз находятся на пересечении этих путей, поскольку нет такой области человеческой деятельности, которая не была бы отражена в надписях.

В «дотипографских» обществах разнообразные надписи были идеальным полем сохранения памяти о факте, человеке или событии.

Особый интерес представляют надписи XV века на монументальных «носителях» – «каменные свидетели» переходной для России эпохи. Этот период характеризуется угасанием эпиграфических традиций Древней Руси, которые были связаны с преобладанием граффити, процарапанных на стенах каменных храмов, и переходом к традициям Московской Руси, для которой характерны надписи на белокаменных могильных плитах и крестах. Подписные валуны исключительно редки вплоть до середины XVI века, когда их стали использовать в качестве надгробных камней [1].

Эпиграфические памятники на Русском Севере единичны и незначительно представлены в отечественной историографии. Поэтому интересна и важна находка жителями города Полярные Зори Иваном Красавиным и Анатолием Куликовским в июне 2018 года в южной части Кольского полуострова, на южном берегу озера Колвицкое, уникального памятника – камня с кириллической надписью. В мае 2019 года его осмотрели сотрудники музея-заповедника «Петроглифы Канозера» В. Лихачев и П. Горбачев, осуществившие фото- и видеофиксацию, что позволило впоследствии сделать 3D-модель объекта. В 2019 году М. М. Шахновичем проведено его дополнительное натурное обследование. Предварительная информация о находке опубликована в 2020 году в краеведческом издании – альманахе «Земля Тре» [9].

Цель данной работы – ввести этот значимый памятник в научный оборот, предложить возможные варианты датирования и текстового анализа надписи.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Озеро Колвицкое – крупный материковый водоем, располагающийся в 24 км к северу от Кандалакшского залива Белого моря: площадь его поверхности – 126 км², ширина – 8 км, высота над уровнем моря – 58 м [6: 45]. Первые археологические изыскания на озере проведены в 1946 году Н. Н. Гуриной (ЛО ИИМК им. Н. Я. Марра): на южном берегу найдены два небольших местонахождения каменного века с кварцевым инвентарем1. В 1972–1973 годах поиск памятников каменного века продолжила П. Э. Песонен (ИЯЛИ КарФ АН СССР), открывшая в юго-западной части озера, около истока реки Колвица, 11 стоянок с кварцевым инвентарем «мезолитического облика» и три размытые стоянки на полуострове Сосновый Наволок [14].

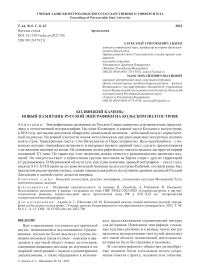

Камень найден на восточном берегу залива в юго-западной части озера, в 0,4 км к северу от устья ручья Верес, в 19,2 км к востоку – юго-востоку от поселка Колвица. По информации

В. А. Лихачева, при обнаружении он находился на мелководье, в 5 м от суши, перпендикулярно берегу и в последующем был вытащен из воды на пляж. При обследовании в 2019 году он лежал на пляже в 3 м от воды (рис. 1).

Рис. 1. Озеро Колвицкое. Камень с надписью. 2019 год. Фото М. Шахновича

-

Figure 1. Lake Kolvitskoe. Boulder with a Cyrillic inscription. 2019. Photo by М. Shakhnovitch

Песчано-гравийный пляж, где находится камень с надписью, примыкает с запада к низине – перешейку (шириной 50 м) между Колвиц-ким озером и внутренней ламбиной (270 х 60 м). По ложбине протекает небольшой ручей – сток из озерка. Перешеек имеет намывное происхождение. Скорее всего, он сформировался в поздний период общего изостатического и сводового поднятия региона, которое привело к перекосу озерной котловины: поднятие северного и северозападного берегов и подтопление южного и юговосточного. Этот процесс носил как общий равнозамедленный, так и интенсивно-локальный характер. Вероятно, 500–600 лет назад береговая линия в этом месте имела другие очертания и существовал глубокий, врезающийся в полуостров, узкий залив, ныне трансформировавшийся в отсеченное от озера Колвицкое озерко-ламбину. Прибрежный участок суши в современном состоянии задернован, порос средним березняком, с севера прикрывается от ветров высоким ледниковым озом.

Плотина в истоке реки Колвица2, используемая при молевом лесосплаве, существенно подняла уровень водоема, что привело к значительному размыву и изменению очертаний береговой линии за последние 80 лет. Поэтому можно утверждать, что камень изначально не был помещен в воду, а находился на берегу.

В 38 м к северу от камня, в 18 м к востоку от воды, в 26 м к западу от ламбины, на возвышении (2,5 м над уровнем воды) находятся задернованные остатки дома, выходом ориентированного на озеро. Это хорошо заметный в рельефе контур основания бревенчатых стен (6 х 4,2 м), у задней стены – печь-каменка из валунов (высота до 1 м) и примыкающая к задней стене яма (1,5 х 1,5 х 1 м). По находкам с поверхности (стекло, фрагменты металлических изделий) сооружение датируется второй половиной ХХ века.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

Длина камня – 68 см, ширина – 45 см, толщина – 38 см, в плане – подтреугольной формы, вес около 70 кг, горная порода – гнейс. Наблюдается общая окатанность его поверхности водой. Следы абразивной обработки отсутствуют.

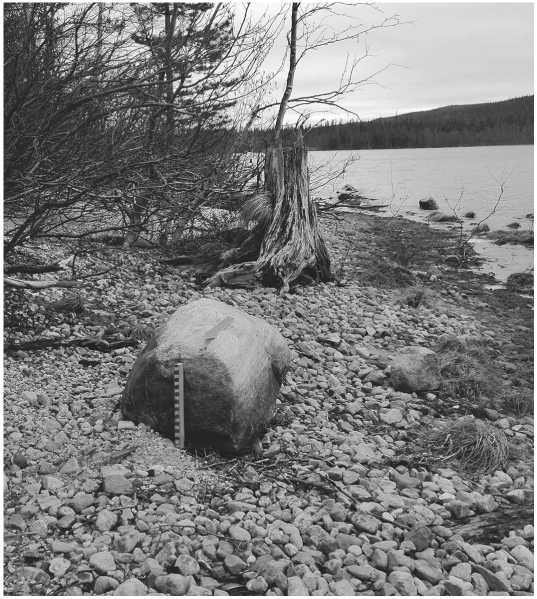

На ровной плоскости камня (эпиграфическое поле 31 х 20 см) металлическим орудием сделана надпись в технике прямой резьбы в пять неравных по длине строк. Глубина резьбы – 3 мм, ширина – 3 мм. Тип шрифта – эпиграфический полуустав с сильным влиянием книжного. Средняя высота букв – 39 мм, ширина средней части буквы – 21 мм. Разделение на слова и диакритика отсутствуют (рис. 2).

Рис. 2. Надпись, выявленная после обработки 3D-модели. Автор: В. Лихачев

-

Figure 2. Inscription revealed after processing the 3D model. Author: V. Likhachev

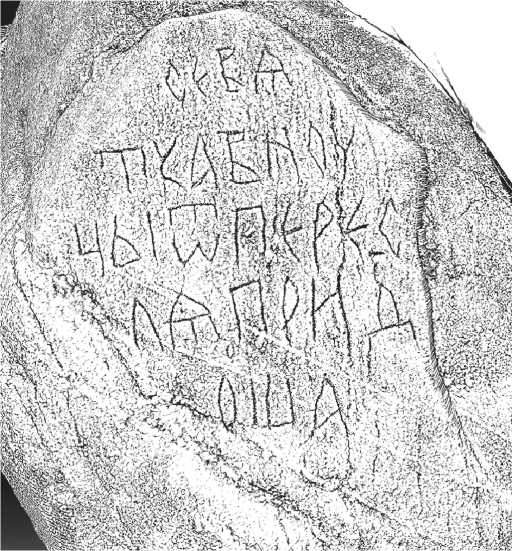

Надпись тщательно и аккуратно процарапана и первоначально хорошо просматривалась и легко читалась. Нужно отметить, что автор, скорее всего, был причастен к книжной культуре и имел опыт создания текстов на камне. Об этом свидетельствует аккуратное общее и строчное оформ- ление текста, четкое включение его в плоскость камня, выдержанность пропорций букв. Отметим, что автор предпочел остаться анонимным, идентифицируя себя как часть родовой группы (рис. 3).

Рис. 3. Колвицкий камень. Фрагмент надписи. Автор: В. Лихачев

-

Figure 3. Stonе of Kolvitsа. Fragment of the inscription. Author: V. Likhachev

Транскрипция текста:

С Е В Ѧ

Т К А В Н О У Ц Ы ОТ П Е Р Е С Л Ѧ П Р И Д О Ш А

Практическая транскрипция: СЕ ВЯТКА ВНОУ-ЦЫ ОТ ПЕРЕСЛЯ ПРИДОША / «Это Вятка внуки от Пересля пришли».

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В надписи присутствует мужское личное имя Вятка в притяжательном падеже. Впервые оно встречается как имя легендарного прародителя вятичей в Повести временных лет и в именительном падеже читается как Вятко или Вятъко 3. В берестяных грамотах данное имя присутствует в форме Вяцко с характерным для новгородского диалекта цоканьем4, в новгородских летописях – Вячко 5. В конце XIV–XVII веке в форме Вятка оно активно бытовало как личное некалендарное имя или прозвище6. Во второй половине XVI – начале XVIII века многочисленные примеры употребления данного имени как личного некалендарного, прозвища и отчества встречаются на Русском Севере – в Каргопольском, Устюжском, Важском и Усольском уездах [10: 62]. И в это же время данное имя / прозвище отсутствовало среди жителей Пермской земли [15]. С. Б. Веселовский связывал происхождение этого имени с терминами вятка – ‘ватага, толпа’, которое встречалось в смоленских говорах, или клин земли (рязанский говор) [2: 75], но в контексте надписи на исследуемом валуне данная этимология представляется сомнительной. Точка зрения

И. А. Кюршуновой, считавшей, что Вяткой могли называть и выходца из Вятской земли [8: 109], в данном случае не представляется убедительной. Она не соответствует контексту публикуемой надписи, кроме того, для выходцев из Вятки существовал отдельный ойконим – Вятчанин , зафиксированный как личное прозвище, в том числе и на Русском Севере [10: 62]. Полагаем, что этимологию имени Вятко / Вятка предпочтительнее оставить открытой.

Термин внуки , примененный в надписи по отношению к Вятко , очевидно, употреблен в расширительном значении ‘потомки’7. Что же касается топонима Пересль , то вряд ли реальна вероятность его интерпретации как Перес-л(ав)ль . Единственное употребление данного топонима встречается под 1269 годом в списках А и Т Никоновской летописи (оба писаны в XVII веке) – «в Пересль» [12: 148], но в данном случае не исключена ошибка переписчика. Словарь русских народных говоров надежных аналогий не дает, есть только зафиксированное в 1971 году словоупотребление пересловский , от Переслов 8. Возможно, автор текста надписи имел в виду утраченный в настоящее время местный топоним (река, мыс, иное место), связанный с компактным проживанием населения.

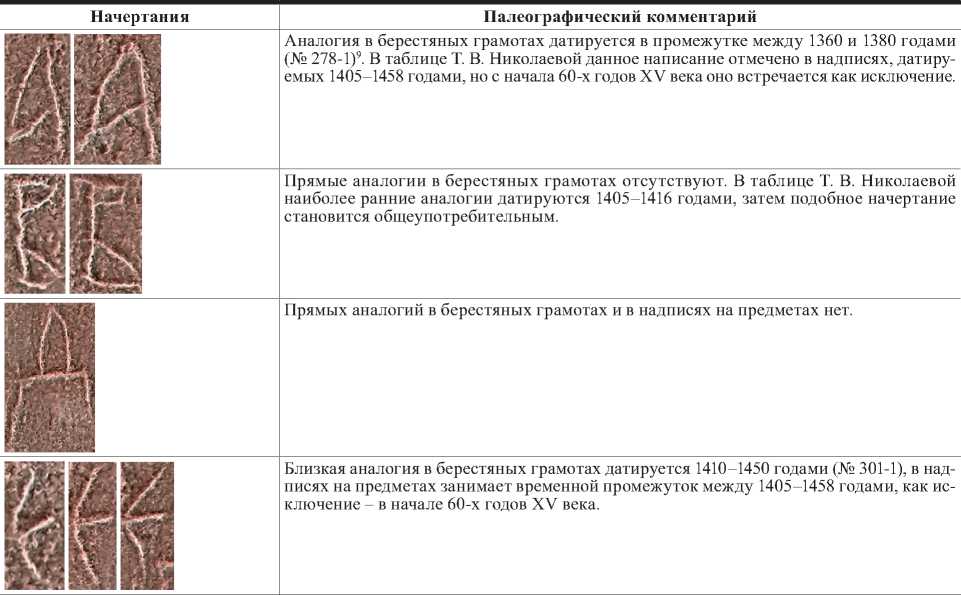

При отсутствии археологического контекста датировка памятника возможна методом па- леографического анализа, но сложность его применения состоит в том, что изданные таблицы по палеографии эпиграфических памятников охватывают далеко не все типы данной категории источников и в меньшей степени – лапидарные надписи.

Для повышения точности датировки исследуемого памятника были избраны палеографические таблицы, составленные академиком А. А. Зализняком для новгородских берестяных грамот [5] и Т. В. Николаевой для подписных произведений искусства XV – первой четверти XVI века, выполненных на металле, тканях и камнях [11: 192–193, табл. 81].

Резчик воспроизводил начертания букв, свойственные его эпохе, однако сложность палеографическому анализу придает то, что автору надписи приходилось преодолевать более серьезное сопротивление материала, чем при письме на бересте или гравировке по металлу, не говоря уже о надписях, вышитых на ткани. В ряде случаев для сравнения нами привлекались палеографические аналогии из рукописных книг [7].

Особенности палеографии надписи указывают на ее создание в 30–50-е годы XV века. При этом можно заключить, что резчик надписи на момент ее создания был зрелым человеком, обучавшимся грамоте, судя по особенностям начертаний букв, в первое десятилетие XV века.

Палеографический анализ надписи на валуне

Paleographic analysis of the inscription on the boulder

|

В берестяных грамотах сходный начерк датируется 1410–1420 годами (№ 471-1), в надписях на предметах аналогии входят во временной промежуток 1405–1458 годы. |

|

|

Прямых аналогий в берестяных грамотах и надписях на предметах нет. |

|

|

Прямых аналогий в берестяных грамотах нет. Сходная аналогия в надписях на предметах датируется 1405–1416 годами. |

|

|

Аналогия в берестяных грамотах относится к 1400–1410-м годам (№ 173-2). В надписях на предметах сходное начертание встречается в широком диапазоне от начала XV до начала второй трети XVI века. |

|

|

II |

Аналогии в берестяных грамотах входят в период 1410–1450-х годов (№ 161-1 и 243-1). В надписях на предметах сходное начертание встречается в период 1405–1458 годов. |

|

В берестяных грамотах сходная аналогия датируется 1420–1450-ми годами (№ 299). В надписях на предметах сходное начертание встречается в широком диапазоне – от начала XV до начала второй трети XVI века. |

|

|

В берестяных грамотах сходное начертание, но с изогнутой мачтой датируется 1420– 1450-ми годами (№ 495-2). В надписях на предметах аналогии отсутствуют. |

|

|

В берестяных грамотах и надписях на предметах аналогии отсутствуют. |

|

|

Аналогичное начертание в берестяных грамотах относится к 1410–1420-м годам (№ 213), но левая боковая засечка длиннее правой. В надписях на предметах аналогии отсутствуют. Л. М. Костюхина рассматривает рукописное Т с разновеликими мачтами как особенность переходного почерка, характерного для периода с 80-х годов XIV века до конца первой четверти XV века. Во второй четверти XV века они уже встречаются как анахронизмы. |

|

|

В берестяных грамотах и в надписях на предметах аналогии отсутствуют. |

|

|

Близкая аналогия в берестяных грамотах датируется 1420–1450-ми годами (№ 299-4). В надписях на предметах аналогии отсутствуют. |

Близкая аналогия в берестяных грамотах датируется 1420–1450-ми годами (№ 243-1).

В надписях на предметах – 1405–1479 годами.

В берестяных грамотах и надписях на предметах форма буквы стабильна.

В берестяных грамотах аналогий нет. В надписях на предметах буква Ы без покрытия фиксируется только с 1435 года. В полууставных рукописях подобное начертание встречается с начала XV века.

Аналогии в берестяных грамотах датируются периодом 1420–1450-х годов (№ 302-2), но наклонные более пологие. В надписях на предметах сходное начертание укладывается в период 1405–1416 годов. С более близкой аналогией берестяным грамотам – в период 1435–1458 годов.

По назначению эпиграфический памятник с Колвицкого озера следует отнести к разновидностям так называемых памятных надписей, свидетельствующих о переселении некоей группы населения на его берега.

Палеографический анализ убеждает в подлинности надписи, так как полностью подделать «почерк» писца XV века в более позднее время невозможно: автор фальсификации обычно «слегка» архаизирует палеографию и язык своего времени. В этой ситуации неясна и цель вероятной фальсификации, так как по типу эпиграфический памятник с Колвицкого озера относится к прозаичным разновидностям так называемых памятных надписей. Отдельно отметим, что степень сохранности надписи не производит впечатления «свежего» исполнения.

Культура подписных валунов, выполняющих мемориальные и узко практические функции (например, межевого или пограничного знака), существует на Руси с XII века [1: 69–82]. Характер публикуемой надписи свидетельствует о некоем «манифестационном» предназначении памятника, изготовлении его для долговременного и широкого обозрения, возможно, для маркировки места, освоенного «внуками Вятки».

Колвицкий камень – это не единственный памятник старорусской эпиграфики в Восточной Лапландии. На побережье Баренцева моря, в северо-восточной части полуострова Рыбачий, на острове Большой Аникиев существует массив из около двухсот хорошо оформленных разноязычных граффити конца XVI – начала XIX века, нанесенных на прибрежную скалу моряками, промысловиками и торговцами, приезжавшими на местное летнее торжище [3], [4]. До обретения камня единственными исследованными археологическими объектами XV века в южной части Кольского полуострова были городище и некрополь в селе Варзуга [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом находка на озере Колвица позволяет косвенно судить об уровне грамотности насельников Терского берега в XV веке и приоткрывает нам интересный эпизод из истории миграционных потоков в Русскую Лапландию в Средневековье. Наша работа может стать определенным стимулом для продолжения исследований по малоразработанной теме эпиграфического наследия Русского Заполярья.

Список литературы Колвицкий камень: новый памятник русской эпиграфики на Кольском полуострове

- Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV - вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. 400 с.

- Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М.: Наука, 1974. 381 с.

- Гортер А. А., Гортер В. Т. Каменная летопись на Большом Аникиеве // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2014. Вып. 13. С. 58-68.

- Жеглов Ю. И., Кошечкин Б. И., Чичкарёв Ю. А. Остров Большой Аникиев - замечательный памятник истории северного мореплавания // Природа и хозяйство Севера. 1981. Вып. 9. С. 70-74.

- Зализняк А. А. Палеография берестяных грамот // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1990-1996 гг. Т. Х. М.: Русские словари, 2000. С. 134-274.

- Кашулин Н. А., Сандимиров С. С., Даувальтер В. А., Кудрявцева Л. П., Терентьев П. М., Денисов Д. Б., Вандыш О. И., Валькова С. А. Аннотированный экологический каталог озер Мурманской области: юго-восточная часть (бассейн Белого моря). Ч. 1. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2012. 221 с.

- Костюхина Л. М. Палеография русских рукописных книг XV-XVII вв. Русский полуустав. (Труды Государственного исторического музея. Вып. 108). М., 1999. 348 с.

- Кюршунова И. А. Словарь некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных прозваний СевероЗападной Руси XV-XVII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. 672 с.

- Лихачев В. А. Колвицкий камень. Историческая надпись или фальсификация? // Земля Тре. 2020. Вып. 5. С. 69-71.

- Народный именослов Русского Севера XV-XVII веков: происхождение имен (прозвищ), отчеств, названий деревень / Сост. А. В. Кузнецов. Т. 1. Вологда: ВОУНБ, 2020. 398 с.

- Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV - первой четверти XVI в. (Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е1-49). М.: Наука, 1971. 194 с.

- Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. Х. М.: ЯРК, 2000. 248 с.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. Т. III. М.: Языки русской культуры, 2000. 723 с.

- Песонен П. Э. Мезолитические памятники Кандалакшского берега // Мезолитические стоянки Карелии. Петрозаводск: Изд-во КарФ АН СССР, 1978. С. 94-160.

- Полякова Е. Н. Словарь имен жителей Пермского края XVI-XVIII веков. Пермь: Издательский дом Бывальцева, 2007. 463 с.

- Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. М.: Русский путь, 2004. 904 с.

- Шахнович М. М. Археологическое изучение реки Варзуга (Терский берег Белого моря) // Труды Кольского научного центра. Гуманитарные исследования. 2021. Вып. 20. С. 48-73.