Колвицкое месторождение (геология, вещественный состав руд)

Автор: Войтеховский Юрий Леонидович, Нерадовский Юрий Николаевич, Гришин Николай Никитович, Ракитина Елена Юрьевна, Касиков Александр Георгиевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные о геологическом строении, текстурах, минеральном и химическом строении Колвицкого месторождения титаномагнетитовых руд. Рассмотрена история открытия и изучения месторождения. Впервые охарактеризован полный минеральный состав руд и вмещающих пород. Показано, что титаномагнетитовое оруденение сопровождается сульфидным медно-никелевым, в котором главными минералами являются пирротин, пентландит, борнит, кубанит, валлериит и макинавит. Присутствие сульфидов в титаномагнетитовой руде обусловливает высокое содержание примеси никеля, меди и кобальта. На основании этого Колвицкое месторождение железо-титано-ванадиевых руд предлагается относить к комплексным Fe-Ti-V-Ni-Cu-Со месторождениям.

Титаномагнетитовые руды, сульфидные медно-никелевые руды, клинопироксениты, перидотиты, кристаллосланцы, основные гранулиты, колвицкое месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/14294692

IDR: 14294692

Текст научной статьи Колвицкое месторождение (геология, вещественный состав руд)

Колвицкое месторождение Fе-Ti руд расположено в южной части Мурманской области, в 50 км к востоку от г. Кандалакши, вблизи автотрассы Кандалакша – Умба. Впервые жилы сплошных титаномагнетитовых руд обнаружены в 1966 г. при проверке магнито- и гравиразведочных аномалий (Чалых и др., 1967), что послужило основанием для постановки поисковых геолого-геофизических работ (Лимберис и др., 1970). Практические результаты исследований месторождения опубликованы в сообщении (Беляев, Карпов, 1973), научное обобщение по результатам этих работ сделано Б.А. Юдиным (Юдин, 1980; 1987). В дальнейшем месторождение изучалось геохимическими методами на медно-никелевые руды (Борисов, 2008). В процессе изучения месторождения в ГоИ КНЦ РАН и Институте Механобр были проведены технологические испытания обогатимости титаномагнетитовых руд, на основании которых установлено, что из них могут быть получены два концентрата: коллективный титаномагнетит-ильменитовый с содержанием железа 60 % и двуокиси титана – 12 % и медно-никелевый с содержанием 2.5 % никеля и 7 % меди. Показана экономическая целесообразность промышленного освоения Колвицкого месторождения и строительства химико-металлургического завода в г. Кандалакше (Федосеев, Истомин, 1974).

В 1981-1986 гг. в районе месторождения работали геологические отряды ГИ КНЦ РАН с целью сбора материалов для детального изучения состава медно-никелевых руд рудопроявлений "Плотичье", "Железный" и др. В процессе полевых работ из керна скважин, канав и обнажений были отобраны образцы с сульфидным оруденением, изучение которых показало, что Колвицкое месторождение является уникальным комплексным месторождением Fe-Ti-V-Ni-Cu-Co руд, заслуживающим пристального внимания. Начаты новые исследования технологии обогащения комплексных руд. В настоящей статье приведены краткие сведения о геологии месторождения и новые данные о вещественном составе руд.

2. Основные сведения о геологии месторождения

Колвицкое месторождение титаномагнетитовых руд связано с интрузиями ультраосновных пород в нестратифицированных кристаллических сланцах (основных гранулитах) северо-восточнее крупного Колвицкого массива метагаббро-анортозитов (рис. 1). Возраст Колвицкого массива 2.45-2.46 млрд лет ( Митрофанов и др ., 1993). Гранулитовый метаморфизм происходил в период 1.91-1.94 млрд лет

( Тугаринов, Бибикова , 1980). Достоверный геохронологический возраст рудоносных интрузий не определен. Большинством исследователей они относятся к раннепротерозойским интрузивным образованиям клинопироксенит-верлитовой формации ( Юдин , 1980), внедрение которых связано с долгоживущими крупными разломами, контролирующими развитие Имандра-Варзугской и Сальнотундро-Колвицкой подвижных зон (Докучаева, Ефимов , 1988; Пожиленко и др. , 2002). По данным Т.Б. Баяновой (личное сообщение), возраст массива "Плотичье", сходного по составу с массивом "Железный", но относящемуся к габбро-лерцолит-вебстеритовой формации (Докучаева, Ефимов , 1988), составляет по U-Pb методу 1836±16 млн лет. Поскольку оно также расположено в гранулитах, то можно предполагать, что малые интрузии в колвицкой зоне с медно-никелевым и титано-ванадиевым оруденением внедрились в толщу кристаллических сланцев после гранулитового метаморфизма.

На участке месторождения установлено 15 массивов (рис. 1), сложенных среднезернистыми пироксенитами, перидотитами и оливинитами, относящимися к клинопироксенит-верлитовой формации.

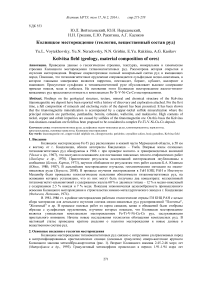

Рис. 1. Обзорная карта района Колвицкого массива и месторождения ( Юдин , 1980): 1 - щелочные граниты; 2 - оливиниты, верлиты, клинопироксениты и габбронориты; 3 - габбро-лабрадориты (а - метаморфизованные среднезернистые габбро и габбронориты, б - метаморфизованные крупно-и гигантозернистые лаббро и лабрадориты); 4 - гнейсо-диориты; 5 - метаморфизованные габброиды (а - гранат-амфибол-клинопироксен-плагиоклазовые, б - гранат-двупироксеновые плагиоклазовые, в - клинопироксен-гранат-полевошпатовые породы); 6 - гнейсы с прослоями амфиболитов;

7 - нерасчлененный комплекс гнейсов и гнейсо-гранитов; 8 - местоположение базальных конгломератов; 9 - гнейсовидность и сланцеватость с углом падения; 10 - тектонические нарушения. Тектонические блоки: I - Кандалакшский, II - Колвицкий, III - Восточно-Колвицкий. Прямоугольником обозначен участок месторождения

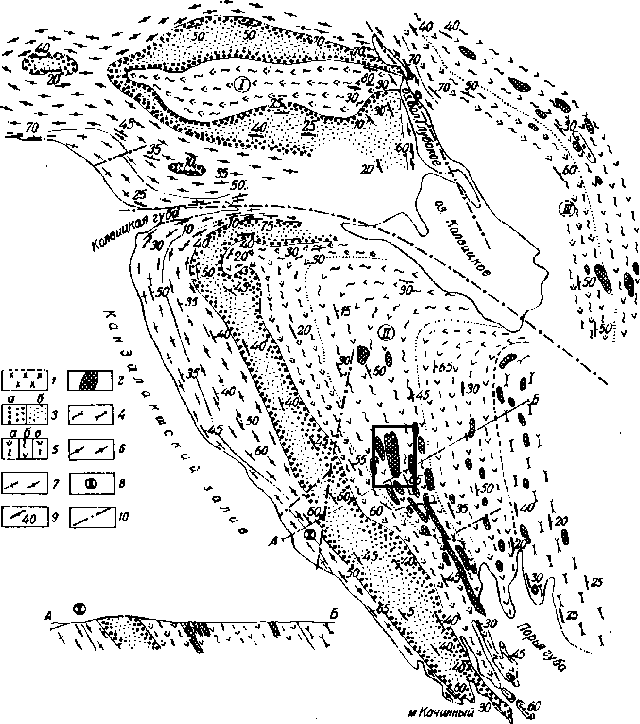

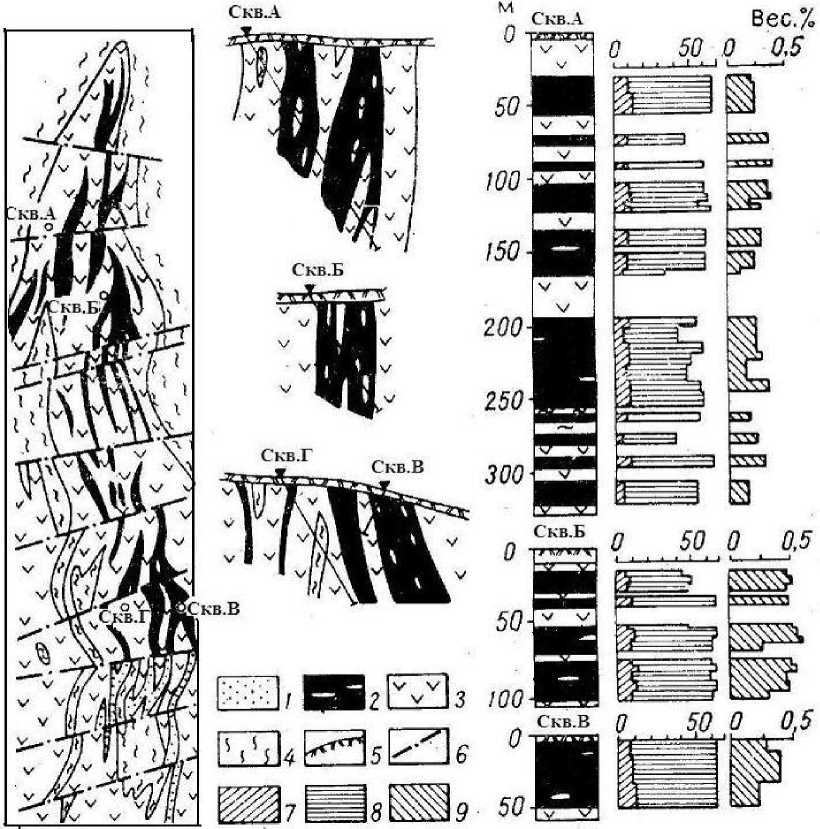

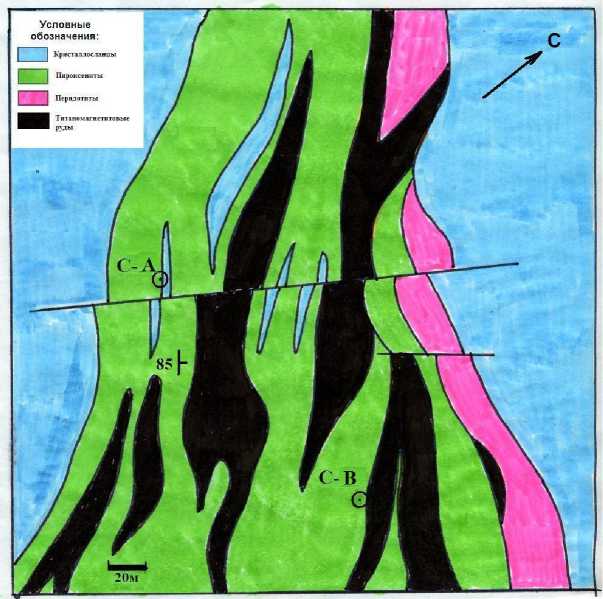

Наиболее крупный массив клинопироксенитов располагается в северо-западной части, имеет размеры 4 х 1 км (рис. 2). Массив пересекается сложной тектонической зоной северо-западного простирания, в пределах которой развиты линзы перидотитов и оливинитов с залежами титаномагнетитовых руд, тела габброноритов, кристаллических сланцев. Зона оруденения пересекается многочисленными поперечными разломами северо-восточного простирания, смещающими рудные тела на расстояние до 50 м. Наиболее перспективный участок содержит серию сближенных залежей титаномагнетитовых руд, которые изучены буровыми работами и канавами по простиранию на 3 км и по ширине 300 м (рис. 2). Титаномагнетитовые руды слагают крутопадающие тела мощностью от 5 до 50 м, по простиранию от 40 до 1500 м, уходящие на глубину более 350 м (рис. 4, 5). Геологические запасы руды оцениваются от 100 до 600 млн тонн при среднем содержании Fe – 40 %, TiO2 – 7 %, V2O5 – 0.2 % (Лимберис и др., 1970; Беляев, Карпов, 1973).

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Колвицкого месторождения: основа – по ( Борисов , 2008), детальные участки – 1, 2 по ( Лимберис и др ., 1970)

3. Типы руд и морфология рудных тел

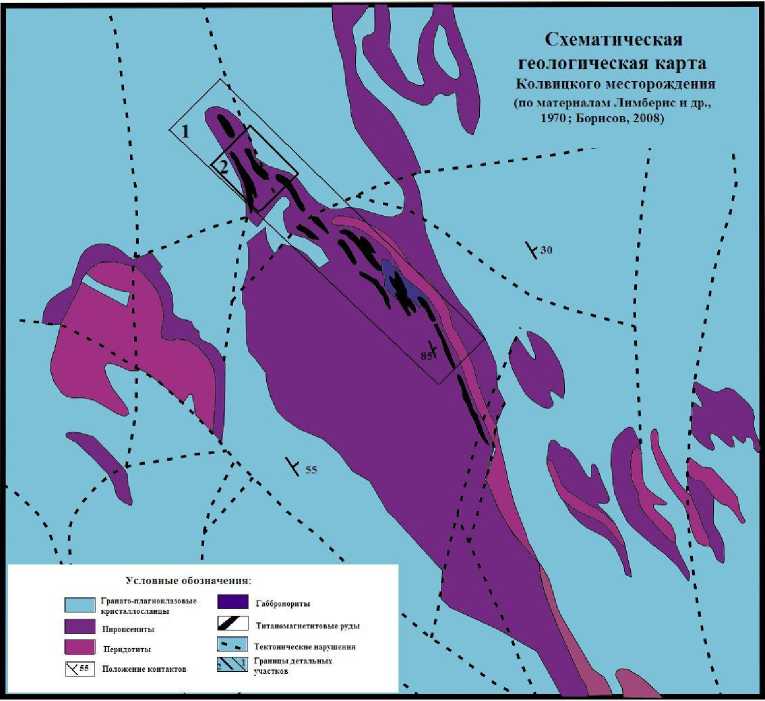

Титаномагнетитовые руды располагаются в клинопироксенитах и верлитах, текстура руд в основном полосчатая, структура вкрапленная, массивная. По содержанию титаномагнетита выделяются бедные – 30 %, средние – 30-50 %, богатые вкрапленные – 50-80 % и сплошные руды – >80 % (рис. 3). Рудные залежи содержат ксенолиты гранат-плагиоклаз-пироксеновых сланцев мощностью до 1.5 м. Для пластов титаномагнетитовой вкрапленности характерны также включения ассимилированных сланцев, пегматоидные жилы, гнезда плагиоклаза.

Вкрапленные руды преобладают в юго-восточной части, а сплошные руды – в северо-западной части месторождения. Рудные тела, сложенные богатыми рудами, имеют линзообразные и жилообразные формы (рис. 4). Поисковыми работами выделено 22 рудных тела. Контакты богатых руд с вмещающими породами резкие (рис. 5).

Важной особенностью месторождения является сочетание титаномагнетитовых руд с сульфидным медно-никелевым оруденением. Сульфидная вкрапленность в объеме от 1 до 5 % присутствует практически постоянно, распространена и в руде и во вмещающих породах. В руде сульфиды отделены от титаномагнетита (рис. 3), больше развиты в слоях вкрапленных титаномагнетитовых руд, наименее – в сплошной руде. В пределах залежей титаномагнетитовых руд, особенно в висячем боку рудных тел, встречаются сульфидоносные зоны мощностью до 8 м, в этих участках содержание Cu достигает 0.82 % и Ni 0.2 %.

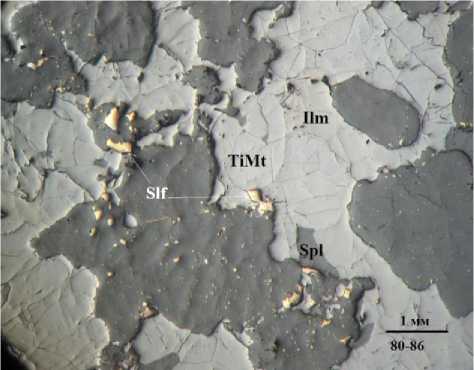

Рис. 3а. Структура средней вкрапленной руды. Фото аншлифа в отраженном свете. Условные обозначения: TiMt – титаномагнетит, Ilm – ильменит, Spl – шпинель, Slf – сульфиды

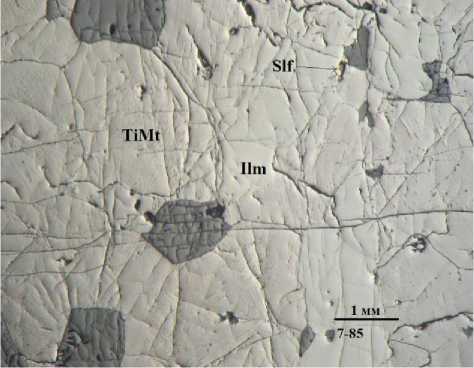

Рис. 3б. Структура богатой вкрапленной руды

Рис. 3в. Структура сплошной руды

4. Минеральный состав руды (12 образцов): титаномагнетит – 20-93 %, (содержание ульвошпинели в титаномагнетите до 30 % от объема), ильменит до 20 %, шпинель до 5 %, магнетит, сульфиды – 1-5 % (пирротин, пентландит, борнит, кубанит, валлериит, макинавит, виоларит, сфалерит, халькозин), графит. 5. Минеральный состав вмещающих пород

Пироксениты (7 образцов): клинопироксен – 85-88 %, амфибол – 7-8 %, оливин – 1-2 %, биотит – до 3 % и серпентин – 1 %. Рудные минералы: титаномагнетит – 3-10 %, ильменит – до 5 %, шпинель – е.з., сульфиды – е.з. – 2 % (пирротин, пентландит, халькопирит, кубанит, макинавит, виоларит, борнит, ковеллин), магнетит, кобальтин. Перидотиты (18 образцов): клинопироксен – 50-80 %, оливин – 10-30 %, амфибол – 10-20 %, плагиоклаз – до 5 %, карбонат – 1 % и биотит – е.з. Рудные минералы:

титаномагнетит – до 12 %, ильменит – е.з., шпинель – е.з., сульфиды – до 8 % (пирротин, пентландит, халькопирит, кубанит, макинавит, валлериит, виоларит, пирит, марказит, ковеллин, халькозин, маухерит, алтаит), гематит, рутил, хромшпинелид. Кристаллосланцы (3 образца): клинопироксен (диопсид-геденбергит) – 5-30 %; ромбический пироксен (гиперстен, энстатит) – 5-25 %; плагиоклаз (андезин, реже лабрадор) – 15-20 % (до 40 %); гранат – до 15 %; амфибол (обыкновенная роговая обманка) – до 15-20 % (до 40 %); биотит – 2-3 %, хлорит, серицит, соссюрит, эпидот, карбонаты. Акцессорные минералы – апатит, циркон, ортит, титанит. Рудные минералы: ильменит – 5 %, сульфиды – 1-2 % (пирротин, пентландит, халькопирит, макинавит, виоларит, сфалерит, борнит), гематит.

Данные минерального состава показывают, что сульфидная медно-никелевая минерализация присутствует во всех породах и рудах.

Рис. 4. Строение рудных тел детального участка (рис. 2-1) ( Юдин , 1987), по ( Лимберис и др ., 1970): 1 – вкрапленные руды; 2 – богатые руды с ксенолитами вмещающих пород; 3 – клинопироксениты и верлиты; 4 – метаморфизованные основные породы; 5 – морена; 6 – разломы;

7 – TiO 2 ; 8 – FeO общ ; 9 – V 2 O 5

6. Химический состав руды

В составе титаномагнетитовых руд Колвицкого месторождения (табл.) от 53.96 до 75.76 % общего железа (Fe 2 О 3 + FeO), от 8.83 до 12.97 % TiO 2 , от 0.34 до 0.60 % V 2 O 5 , от 0.024 до 0.17 % Cr 2 O 3 , от 0.19 до 0.33 % MnO. Попутные элементы: Ni – 0,018-0.12 %, Co – 0.018-0.038 %, Cu – 0.09-0.29 %, Zn – 0.049-0.067 %, S – 0.23-0.89 %. Шлакообразующие окислы: SiO 2 – 1.14-16.65 %, Al 2 O 3 – 4.56-8.17 %, MgO – 2.35-6.13 %, CaO – 0.38-4.61 %. Щелочи: (Na 2 O + K 2 O) – 0.18 %, P 2 O 5 – 0.01-0.08 %.

Рис. 5. Схематическая карта детального участка (рис. 2-2)

Данные химического состава показывают, что титаномагнетитовые руды содержат значительное количество примесей, в том числе: Co – 0.018-0.038 %, Ni – 0.05-0.12 % и Cu – 0.09-0.29 %. Отношение ∑Me(Ni,Cu,Co)/S в пробах руды варьирует от 0.29 до 0.93, в среднем составляя 0.68, что в 2 раза выше, чем в сплошных рудах Печенги. Это свидетельствует о высокой доле цветных металлов в сульфидной массе.

Таблица. Химические анализы проб руды

|

Комп. |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

SiO 2 |

2.75 |

0.95 |

1.14 |

16.65 |

|

TiO 2 |

11.42 |

12.97 |

12.74 |

8.83 |

|

Al 2 O 3 |

8.17 |

6.91 |

4.56 |

4.56 |

|

Fe 2 О 3 |

41.17 |

38.44 |

41.40 |

31.28 |

|

FeO |

28.85 |

36.63 |

34.36 |

22.68 |

|

MnO |

0.19 |

0.14 |

0.20 |

0.33 |

|

MgO |

4.87 |

2.35 |

3.04 |

6.13 |

|

CaO |

0.46 |

0.38 |

0.54 |

4.61 |

|

Na 2 O |

0.15 |

0.10 |

0.10 |

0 |

|

K 2 O |

0.03 |

0.08 |

0.08 |

0 |

|

H 2 O крист |

0.08 |

0 |

0 |

0 |

|

P 2 O 5 |

Не опред. |

0 |

0.01 |

0.08 |

|

V 2 O 5 |

0.34 |

0.60 |

0.43 |

0.43 |

|

Cr 2 O 3 |

0.024 |

0.17 |

0.13 |

0.036 |

|

Ni |

0.12 |

0.05 |

0.06 |

0.018 |

|

Co |

0.038 |

0.019 |

0.024 |

0.018 |

|

Cu |

0.29 |

0.09 |

0.105 |

0.22 |

|

Zn |

Не опред. |

0.058 |

0.049 |

0.067 |

|

S |

0.48 |

0.23 |

0.23 |

0.89 |

|

Сумма: |

99.43 |

100.16 |

99.19 |

96.87 |

Примечание: 1 – средняя проба руды по 4 скважинам (данные авторов); 2-3 – сплошная руда; 4 – вкрапленная руда; 2-4 – анализы из работы ( Юдин , 1987).

7. Заключение

-

1. Колвицкое месторождение является перспективным промышленным объектом, требующим дальнейшего глубокого исследования минерального состава и разработки технологии обогащения. В геологическом отношении месторождение приповерхностное, легкодоступное, с возможностью открытой отработки до глубины 300 м, расположенное в районе с развитой инфраструктурой (дороги, линии электропередач, город с промышленными предприятиями).

-

2. Месторождение представлено минеральной ассоциацией группы черных и цветных металлов Fе-Ti-V-Ni-Cu-Co, обусловленной сочетанием оксидных железо-титан-ванадиевых и сульфидных медно-никелевых руд. Комплексное оруденение позволяет получить концентраты для предприятий черной (Fe, Ti, V) и цветной (Cu, Ni, Co) металлургии.