Коммерциализация инноваций: исследование координационных моделей вузов в России и за рубежом

Автор: Бойцова Ю. С., Павлова Е. А.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 3 (49), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данном исследовании проведен контент-анализ научной литературы, связанной с формированием понятия моделей управления коммерциализацией инновационных проектов высших учебных заведений. Особое внимание уделено особенностям формирования моделей научно-исследовательских вузов как в России, так и за рубежом. В рамках анализа рассмотрено 16 моделей, выбранных на основе тщательного анализа научно-исследовательских статей, по заранее заданным критериям поиска. Среди исследованных моделей выделяются такие, как модель центра координации результатов инновационной деятельности, модель координационного центра университетских инноваций, модель кросс-индустриальной экосистемы, мультифирменная сетевая модель коммерциализации интеллектуальных продуктов вузов и др. Для более глубокого понимания различий и особенностей существующих моделей формирования инновационной среды национально-исследовательских университетов был проведен кластерный анализ, который позволил выделить 5 однородных групп. Эти группы включают модели координации инновационной экосистемы коммерциализации, сложно-инфраструктурные модели координации коммерциализации, модели координации инновационного процесса коммерциализации и др. В статье подчеркивается наличие значительных пробелов в некоторых моделях, связанных с отсутствием необходимых компонентов для их эффективной работоспособности. В частности, отмечается нехватка прогностического и итеративного факторов, которые являются ключевыми для выстраивания стратегического плана по повышению коммерциалоемкости университетских разработок. Также акцентируется внимание на важности элементов государственного включения в процесс коммерциализации, что может способствовать более успешной интеграции инновационных проектов в экономику страны. Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области для оптимизации моделей управления и повышения их эффективности.

Модель управления, коммерциализация инновационных разработок вузов, инновационные проекты, контент-анализ, координационные модели коммерциализации, кластеризация, инновационная среда, экосистема коммерциализации

Короткий адрес: https://sciup.org/140312246

IDR: 140312246 | УДК: 330.322:378.4:338.001.36 | DOI: 10.32603/2307-5368-2025-3-38-51

Текст научной статьи Коммерциализация инноваций: исследование координационных моделей вузов в России и за рубежом

Введение, цель

Коммерциализация инноваций в вузах является одним из трендовых направлений деятельности высших учебных заведений, обеспечивая трансфер научных знаний и вывод продуктов или технологий на рынок. Данная тематика приобретает особую актуальность в свете новых тенденций, таких как растущий интерес вузов к предпринимательской активности и развитие практических проектов в университетах. Это ведет к повышению уровня вовлеченности и профессиональной ориентации студентов, а также к появлению востребованных инноваций на отраслевых рынках. Изменения в методах координации управления вузовскими разработками и возрастающая потребность рынка в квалифицированных кадрах и инновационных продуктах подчеркивают важность исследований в этой сфере. Модели коммерциализации, такие как модель тройной спирали (Triple Helix Model), ложатся в основу формирования координа- ционных моделей и играют важную роль в усилиях по успешной коммерциализации научных разработок. Проблема исследования направлена на изучение существующих моде-лей управления коммерциализацией проектов вуза и описания рекомендаций для повышения результативности участия в экономических отношениях университетов. Новизна исследования заключается в проведении кластерного и контент-анализа по настоящей тематике.

Цель данного исследования – анализ существующих моделей управления коммерци-ализацией инновационных разработок вузов. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:

-

1. Погрузиться в понятийный аппарат и осветить терминологию по тематике исследования.

-

2. Проанализировать существующие модели управления коммерциализацией отечественных и зарубежных вузов.

-

3. Сделать выводы и выделить популярные и отсутствующие компоненты, применяемые в моделях коммерциализации.

Объектом исследования выступают вузы, реализующие модели управления коммерциа-лизацией проектов.

Предметом исследования выступает контент-анализ моделей управления коммер-циализацией вузов.

Исследование методов коммерциализации инновационных знаний вузов приобретает особенную значимость в контексте сегодняшнего времени. Многие ученые исследуют направление студенческого предпринимательства в вузах и описывают особенности развития инновационных экосистем и технологического развития [1]. Происходит популяризация термина «предпринимательская наука», что говорит о заинтересованности внедрения в обучение знаний по культуре предпринимательства. Также, если обратить внимание на количество запросов термина, заметна положительная тенденция и темп прироста на 2024 г. достигает 14 % по отношению к 2023 г. (рис. 1). Реализация программ и погружение студентов в данную область воздействуют на формирование когнитивных особенностей для возможности логического мышления и иного развития способностей по достижению целей как развития личности, так и получения прибыли [2].

Происходит существенный прирост в области взаимодействий и сотрудничества между учеными, стартапами из университетов и крупными фирмами. Артур Корнберг в автобиографии «Золотая спираль» утверждает, что академический ученый, участвующий в нескольких видах деятельности, а именно в науке и предпринимательстве, оказывает положительное влияние как на зарождение и внедрение инноваций, так и на бизнес-индустрию в целом [2]. До настоящего времени коммерциализация вузовских знаний и внедрение предпринимательской культуры в обучение не получали значительного отклика в Российской Федерации, однако заметно, что на протяжении 10 лет ведется активная деятельность для развития данного направления в национальных университетах. В России реализована различная деятельность для коммерциализации интеллектуальных знаний, например научнообразовательные центры, центры трансфера технологий и др. Также запускаются предпринимательские проекты, например «Платформа университетского технологического предпринимательства», для расширения возможностей молодежи и погружения ее в технологическое предпринимательство. По данной программе с 2022 г. на федеральном уровне были созданы: 22 стартап-студии, 60 точек кипения, 302 акселерационные программы [4].

Таким образом, заметна заинтересованность со стороны государства, а также универ-ситетской деятельности в коммерциализации, интеллектуальных знаний вузов, поэтому погрузимся в существующие методы, которые описаны в научных источниках в виде координационных моделей.

Рис. 1. Число запросов термина «предпринимательская наука» на платформе Яндекс.Вордстат, шт.

Fig. 1. Number of queries for the term «entrepreneurial science» on the Yandex Wordstat platform, pcs

Источник: составлено авторами по материалам [3].

Source: compiled by the authors based on materials [3].

Переходя к анализу зарубежного опыта формирования координационных моделей управления коммерциализацией, хочется отметить, что развитие предпринимательства в вузах начинается задолго до появления данного направления в университетах России. Поэтому отмечается более проработанная инфраструктура и фундаментальный опыт развития студенческой предпринимательской культуры. В доказательство вышеизложенному следует упомянуть исследование Е. В. Неборского, где речь идет о XX в. и развитии интеграции науки и бизнеса за рубежом (например, Массачусетский технологический институт, который взаимодействует с 300 корпорациями) [5], или исследования Д. Вильямса, в которых рассмотрен анализ становления «предпринимательского университета» на примере вузов Великобритании. Рассматриваются концепции становления (с 1990-х гг.), а также использование практики Соединенных Штатов Америки касательно показателей предпринимательской активности университетов (до начала 2000-х гг.) [6].

Рассмотрим разработанные, а также внедренные координационные модели коммерциализации в вузах России и за рубежом (табл. 1).

Таким образом, под координационными моделями коммерциализации понимаются организационные инструменты управления процессами передачи вузовских инноваций, а именно знаний, технологий и продуктов, полученных с помощью научных исследований, для передачи их рынку путем формирования связи между научно-исследовательской деятельностью и бизнес-индустрией. Модели подразумевают под собой создание официальных и неофициальных структур взаимодействия, направленных на улучшение информационного обмена, оказание поддержки и сопровождение проектов и инновационных идей, поиск финансовых возможностей и формирование эффективного вза-имодействия с индустриальными партнерами, а также заинтересованными сторонами.

Методы исследования

Для анализа информации в области существующих моделей управления коммерциализацией инновационных разработок вузов ме-тодологической базой выступают следующие общенаучные и междисциплинарные методы сбора, обработки и анализа информации, направленные на решение поднятой научной проблемы: обобщение, синтез, системный анализ, моделирование, сопоставление и срав-нительный анализ.

В данном исследовании основным методом является контент-анализ существующих моделей управления коммерциализацией, который предоставляет возможность глубоко погрузиться в понятийный аппарат рассматри-ваемой проблематики. В дополнение к этому используется кластерный анализ, позволяю-щий выделить однородные группы на основе изученных моделей.

В основу источников информации легли поисковые системы:

-

- анализ запросов пользователей в поисковой сети Интернет - Answer The Public (анализирует данные автозаполнения из поисковых систем (например, Google), затем выводит фразы и вопросы для ключевого слова) [7], Yandex Wordstat (инструмент, позволяющий посмотреть статистику и топы запросов в разных регионах России по заданной теме) [8];

-

– анализ зарубежной и российской научной литературы – Typeset (платформа для поиска, анализа статей по заданной тематике) [9].

Касательно информационной базы исследования были рассмотрены 8 моделей национально-исследовательских вузов России и 7 зарубежных исследователей. Выбор моделей, описанных в научно-исследовательских статьях, был обусловлен несколькими критериями:

-

1. В названии работы и содержании отображаются термины: «модель», «коммерциализация», «инструменты и методы», «межотраслевые экосистемы университета», «трансфер технологий», «координация деятельности».

-

2. Рассматриваются взаимодействия, связанные с различными инфраструктурными подразделениями, оказывающие влияние на реализацию инновационной продукции вуза.

-

3. Указано содержательное наполнение этапов управления коммерциализацией продукции вузов.

Результаты и дискуссия

Проведен контент-анализ моделей для выявления различий, недостатков и преимуществ

Табл. 1. Координационные модели коммерциализации инновационных разработок вузов

Tab. 1. Coordination models for commercialization of innovative developments of universities

|

№ п/п |

Модель |

Автор(ы) |

Год |

Университет(ы) |

|

1 |

Модель центра координации результатов инновационной деятельности |

Кобичева А. М. и Брайант С. |

2020 |

НИУ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |

|

2 |

Модель координационного центра университетских инноваций |

Иньеста Д. С. В., Сепульведа Дж. Г. Э. |

2021 |

НИУ Московский авиационный институт |

|

3 |

Организационно-структурная модель формирования инновационного процесса донора-новатора и предприятия-реципиента |

Бунак В. и др. |

2022 |

|

|

4 |

Модель эффектуации и коммерциализации процесса инноваций |

Колычев В. Д., Прохоров В. И. |

2015 |

НИУ ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» |

|

5 |

Модель кросс-индустриальной экосистемы |

Толстых Т., Гамидуллаева Л., Шмелева Н. |

2021 |

НИУ «Московский институт стали и сплавов» |

|

6 |

Модель непрерывного партнерства |

Якушкина Н. А., Гаврилюк Е. С. |

2024 |

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики |

|

7 |

Лестничная модель |

|||

|

8 |

Модель механизма реализации инновационной деятельности университета |

Романович Л. и др. |

2014 |

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова |

|

1 |

Модель традиционной коммерциализации университетских технологий |

Шарма М., Кумар У., Лаланд Л. |

2006 |

Карлтонский университет (Оттава, Канада) |

|

2 |

Мультифирменная сетевая модель коммерциализации интеллектуальных продуктов вузов |

Прядко С. Н., Винник А. Е., Долинский Н. И. |

2023 |

Университеты США |

|

3 |

Модель открытых инноваций четырехкратной спирали |

Юн Дж. Х. Дж., Лю Ц. |

2019 |

Институт науки и техники Тэгу Кенбук (Республика Корея, Дэгу); Государственный университет Южного Уэльса Австралии (Кенсингтон, штат Новый Южный Уэльс); Нанкинский научно-технический университет (Нанкин, Китай) |

|

4 |

Модель коммерциализации технологий вуза |

Дзакий Ю. Н. и др. |

2024 |

Телькомский индонезийский университет (Бандунг, Индонезия) |

|

5 |

Модель координационной деятельности фирм и сотрудничества между университетами и промышленностью |

Исаева И., Стейнмо М., Расмуссен Э. |

2022 |

Бизнес-школа Северного университета (Му-и-Рана, Норвегия) |

|

6 |

Модель процесса коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности |

Харин А. А., Хохлова О. С., |

2011 |

Университеты США |

|

7 |

Модель процесса трансфера технологий |

Кокс М.К. |

2004 |

Государственный университет Хериот-Уотт (Эдинбург, Шотландия) |

|

8 |

Прогрессивная модель коммерциализации |

Смит Г. |

2002 |

Австралийский институт коммерциализации (Эйт Майл Плейнс, Австралия) |

Источник: составлено авторами по материалам [10–24].

Source: compiled by the authors based on materials [10–24].

Табл. 2. Понятийная кластеризация координационных моделей управления коммерциализацией инновационных проектов

Tab. 2. Conceptual clustering of coordination models for managing the commercialization of innovative projects

|

№ |

Модели |

Определение |

Примеры реализации |

|

1 |

Модели координации инновационной экосистемы коммерциализации |

Структурированные подходы в рамках созданной экосистемы, направленные на координацию действий, обмен информацией и совместную работу, предоставляющие необходимую инфраструктуру, ресурсы и знания научных институтов, предпринимателей, а также других участников взаимодействий для эффективного внедрения и продвижения инновационных решений на рынок |

Модель центра координации результатов инновационной деятельности (СПбПУ);

|

|

2 |

Сложноинфраструктурные модели координации коммерциализации |

Представляют собой комплексные многофункциональные, гибкие и адаптивные системы для создания обмена знаниями, технологиями и ресурсами, объединяющие множество связанных различных уровней инфраструктуры, такие как научные учреждения, бизнес-структуры, государственные органы, что позволяет эффективно интегрировать ресурсы и компетенции на рынок |

Модель эффектуации и коммерциализации процесса инноваций (МИФИ); - модель традиционной коммерциализации университетских технологий (Карл-тонский университет); – модель коммерциализации технологий (Телькомский индонезийский университет); - модель процесса коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (вузы США) |

|

3 |

Линейные и цикличные модели координации коммерциализации |

Линейные модели подразумевают последовательное выполнение этапов, сосредоточенные на строгой очередности шагов, где каждый последующий этап логично следует за предыдущим, начиная с зарождения идеи и заканчивая коммерциализацией продукта. Цикличные модели, напротив, где требования рынка и технологии могут стремительно меняться, требуя постоянных адаптаций продукции, основываются на итеративном процессе, допускающем обратную связь и корректировку на каждом этапе |

Модели координационного центра университетских инноваций (МАИ); – модель процесса трансфера технологий (Университет Хериот-Уотт); - прогрессивная модель коммерциализации (Австралийский институт коммерциализации) |

|

4 |

Модели координации инновационного процесса коммерциализации |

Организуют разработку и выведение новых продуктов на рынок с точки зрения инновационного процесса, регулируют взаимодействие и сотрудничество между различными участниками (исследовательскими командами, бизнес-структурами, инвесторами) и обеспечивают передачу информации на всех этапах создания и внедрения инноваций |

Организационно-структурная модель формирования инновационного процесса донора-новатора и предприятия-реципиента (МАИ);

– модель инновационной экосистемы (Институт науки и техники Тэгу Кенбук, Университет Южного Уэльса и Нанкинского научно-технического университета) |

|

5 |

Модели координации между фазами и целями коммерциализации |

Обеспечивают последовательность действий, необходимых для успешного вывода продукта на рынок, и ясное понимание задач, которые нужно решить на каждом этапе, образуя согласованность действий и взаимосвязь между разными этапами процесса коммерциализации инновационного продукта и его стратегическими целями |

Модель непрерывного партнерства (ИТМО); – лестничная модель (ИТМО); – модель координационной деятельности фирм и сотрудничества между университетами и промышленностью |

Источник: составлено авторами.

Source: made by the authors.

каждой из них. После выполненного анализа существующих описанных моделей управления коммерциализацией проектов была проведена кластеризация по 5 подгруппам: модели координации инновационной экосистемы коммерциализации, сложно-инфраструктурные модели координации коммерциализации, линейные и цикличные модели координации коммерциализации, модели координации инновационного процесса коммерциализации, модели координации между фазами и целями коммерциализации (табл. 2).

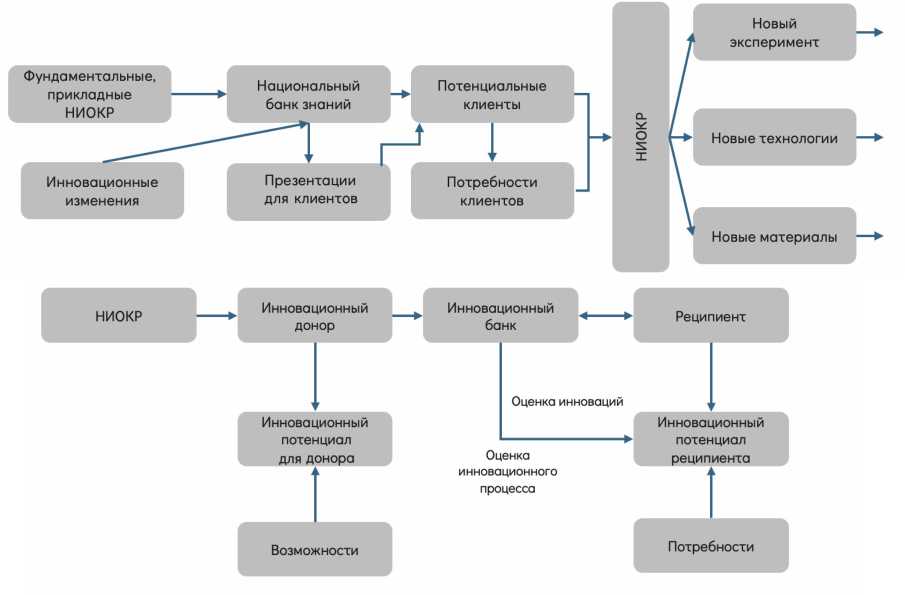

В рамках исследования были рассмотрены все перечисленные модели для формирования принадлежности и распределения по кластерам. Разберем несколько моделей подробнее. В [10] А. М. Кобичевой и С. Брайант рассмотрен Национальный исследовательский Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). В их модели упор сделан на организации «Модели центра координации результатов инновационной деятельности», отмечается, что ввиду отсутствия блока подразделений, направленного на вну-тривузовское взаимодействие университета, между Техническим институтом (обеспечивающим вуз НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), Экономическим институтом (реализующим стратегические, маркетинговые планирования, а также хранение/контроль/систематизацию знаний) и Гуманитарным институтом (оказывающим медийную, юридическую, лингвистическую и PR-поддержу), снижена эффективность внедренческой деятельности инноваций вуза. Благодаря реализации описанной модели (в виде создания «Координационного центра») авторы предполагают достичь необходимой поддерживающей среды для повышения интенсивности вывода инноваций на рынок [10]. На рис. 2 представлена модель центра координации результатов инновационной деятельности, которая иллюстрирует ключевые элементы и механизмы взаимодействия между различными участниками процесса инновационного развития.

Г. Смит разработал «Прогрессивную модель коммерциализации» для австралийского Института коммерциализации, которая отражает основные стадии, соответствующие по-

Рис. 2. Модель центра координации результатов инновационной деятельности

Fig. 2. Number Model of the center for coordination of innovation results

Источник: составлено авторами по материалам [10].

Source: compiled by the authors based on materials [10].

Рис. 3. Прогрессивная модель коммерциализации

Fig. 3. Progressive commercialization model

Источник: составлено авторами по материалам [12].

Source: compiled by the authors based on materials [12].

требностям инвесторов и предпринимателей: исследовательскую, предпосевную, посевную, венчурного финансирования и стабильности. Эта модель акцентирует внимание на необходимости инструментов прогнозирования для оптимизации усилий и ресурсов новаторов и инвесторов, помогая им оценить технические и рыночные перспективы идеи. Эти инструменты добавляют в модель элемент предсказания [11]. На рис. 3 представлена прогрессивная модель коммерциализации, которая демонстрирует последовательные этапы и стратегии, необходимые для успешного внедрения инновационных решений на рынок.

Другие авторы раскрывают «Организационно-структурную модель формирования инновационного процесса донора-новатора и предприятия-реципиента», в основу которой ложится метод построения дорожных карт. На их взгляд, дорожные карты являются важ-нейшим инструментом управления и весьма разнообразны, неоднородны, решают важную задачу - облегчают процессы принятия ре-шений в условиях технологических вызовов. Модель рассматривается с двух ракурсов: во-первых, «донор-новатор» – представляет собой схематичную реализацию инноваций, исходящую от университета (держателя НИОКР) до потребителя, формируя инноваци- онный потенциал для получателя; во-вторых, «предприятие-реципиент» – здесь же запрос на инновацию исходит из инновационного вызова и потребительских запросов. Изложенные в статье принципы рассматриваются в контексте возможностей дорожных карт как наиболее адекватного инструментария решения многих задач инновационно-технологического развития в условиях современных вызовов [13]. На рис. 4 представлена организационно-структурная модель формирования инновационного процесса между донором-новатором и предприятием-реципиентом.

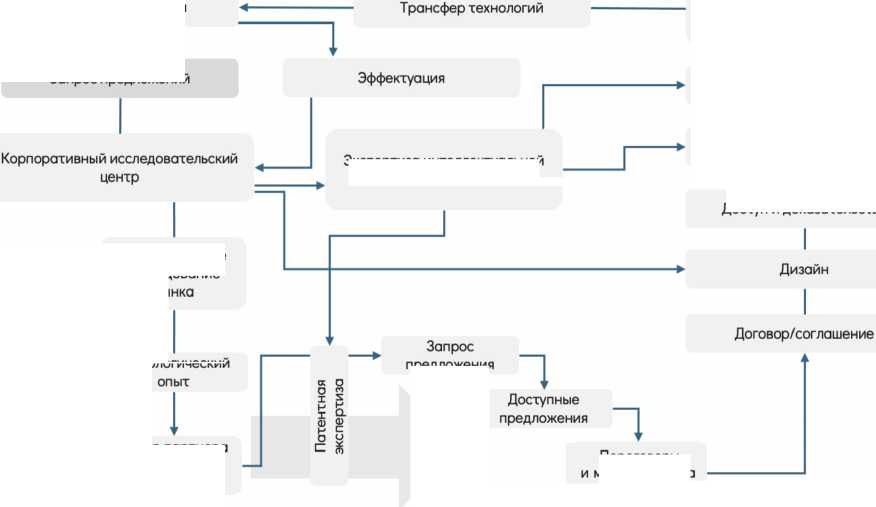

Ученые В. Д. Колычев, В. И. Прохоров в своем исследовании [14] Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (МИФИ) рассматривают «Модель эффектуации и коммерциализации про -цесса инноваций». Авторами предложены усовершенствованные методы процесса коммерциализации перспективных инновационных проектов в контексте эффектуации. Процесс реализации модели основан на имеющихся ресурсах образовательной и со-путствующей экспертной деятельности. В МИФИ реализуется деятельность по активизации вовлеченности студентов в предпринимательскую науку: конкурсные сессии студентов по созданию бизнес-проектов

Рис. 4 . Организационно-структурная модель формирования инновационного процесса донора-новатора и предприятия-реципиента

Fig. 4. Organizational and structural model of formation of the innovation process of the donor-innovator and the recipient enterprise

Источник: составлено авторами по материалам [13].

Source: compiled by the authors based on materials [13].

НИОКР с использованием предпринимательских идей и методов их реализации, создание новых предпринимательских структур (например, Молодежный инжиниринговый центр для развития малого и среднего предпринимательства), использование инновационных методов обучения (деловые игры, кейс-ориентированные подходы к обучению, активные методы обучения и тренинги, видеоконференции, вебинары с известными предпринимателями) и др. Также в модели выделяется ключевой блок, направленный на экспертизу интеллектуальной собственности, включающий в себя такие этапы, как сертификация, лицензирование, патентная экспертиза. На рис. 5 представлена модель эффектуации и коммерциализации процесса инноваций, которая иллюстрирует последовательные этапы превращения инновационных идей в коммерчески жизнеспособные продукты и услуги.

Таким образом, в МИФИ сделан упор модели на образовательную деятельность, эксперт-ность и партнерское сотрудничество, а также на исследование и защиту интеллектуальной собственности для достижения коммерциализации университетских инноваций.

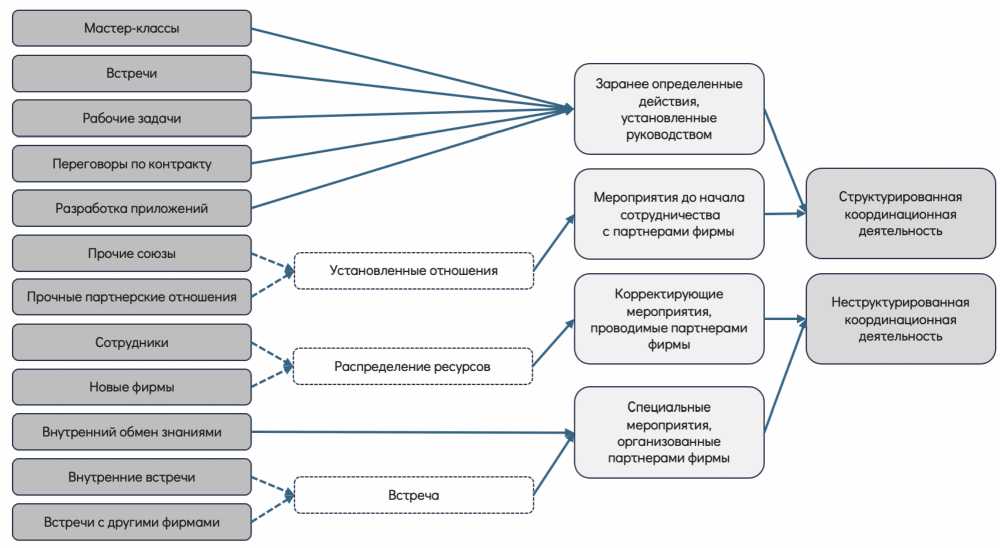

И. Исаева, М. Стейнмо, Э. Расмуссен рассмотрели «Модель координационной деятельности фирм и сотрудничества между университетами и промышленностью». Они сфокусировали свои исследования на структуризации деятельности и изучении целей компаний, влияющих на развитие научно-исследовательских центров. Таким образом, они сформировали схему структуры целей фирм, поделив их на две ключевые: наукоемкие и менее наукоемкие, а также реализовали схематичное представление координационной деятельности, где выделили коды первого и второго порядка, направленные на достижение выделенных целей [15]. На рис. 6 изображена модель координационной деятельности фирм и сотрудничества между университетами и промышленностью.

Таким образом, проведен контент-анализ и дано определение координационным моделям коммерциализации инновационных

Эксперты и тьюторы

Запрос предложений

Лицензирование в стране

Сертификация продукции

Доступ и доказательство

предложения

Инициативные предложения

Выбор партнера для принятия решения

Переговоры методы выбора сотрудничества

Рис. 5. Модель эффектуации и коммерциализации процесса инноваций

Экспертиза интеллектуальной собственности

Таможенное оформление в соответствии с интересами и политикой страны

Стратегическое исследование

Технологический

Fig. 5. Model of effectuation and commercialization of the innovation process

Источник: составлено авторами по материалам [14].

Source: compiled by the authors based on materials [14].

Распределение ресурсов

Встреча

Мастер-классы

Встречи

Рабочие задачи

Переговоры по контракту

Разработка приложений

Прочие союзы

Установленные отношения

Прочные партнерские отношения

Сотрудники

Новые фирмы

Внутренний обмен знаниями

Внутренние встречи

Встречи с другими фирмами

Специальные мероприятия, организованные партнерами фирмы

Корректирующие мероприятия, проводимые партнерами фирмы

Заранее определенные действия, установленные руководством

Мероприятия до начала сотрудничества с партнерами фирмы

Структурированная координационная деятельность

Неструктурированная координационная деятельность

Рис. 6. Модель координационной деятельности фирм и сотрудничества между университетами и промышленностью

Fig. 6. Model of firm coordination and university-industry cooperation

Источник: составлено авторами по материалам [15].

Source: compiled by the authors based on materials [15].

продуктов вузов. Были изучены 16 моделей, существующих и освещенных в России и за рубежом. Проведен кластерный анализ и сформированы однородные группы по 5 ключевым направлениям.

Заключение

Результатами проведенного исследования является авторское понятие «координационных моделей коммерциализации», а также анализ применяемых моделей коммерциализации в вузах и актуальные механизмы для успешного перевода научных разработок в «упакованный» продукт.

Исследование показало, что ни одна из рассмотренных моделей не обеспечивает гарантированного успеха в коммерциализации. Тем не менее они служат функциональными моделями взаимодействия участников процесса коммерциализации, описывающими ключевые элементы инновационного процесса, подразделения и их взаимосвязи, а также шаги и меры предосторожности, которые предпринимает любой рацио-нальный инвестор, запускающий новый бизнес на базе инновационного продукта или услуги.

Хотя исследуемые модели не предсказывают и не гарантируют конкретных результатов, их ценность значительно возросла бы, если бы они включали методы или знания, которые помогли бы инноваторам, инвесторам и предпринимателям предсказать исходы или оценить вероятность успеха проекта, т. е. создать прогностическую или стратегическую модель.

Кроме того, включение элементов итеративной модели также обеспечило бы качественную обратную связь благодаря привлечению отраслевых экспертов, что помогло бы выстроить обоснованную стратегию коммерциализации.

Можно сделать вывод, что по результатам анализа существующих моделей коммерциализации основными важнейшими компонентами успеха являются: подразделения университета, оказывающие поддержку на всех этапах реализации проекта; участники модели тройной спирали, а именно государственной поддержки; итеративные и прогностические модели, позволяющие стратегически и планово работать над проектом.