Коммуникация в современном музыкальном театре

Автор: Баженова Ирина Владиславовна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Современные культурные явления

Статья в выпуске: 3 (83), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется роль коммуникативных компонентов в современном музыкальном театре. Подробно рассматривается вопрос, каким образом музыкальный спектакль становится диалогическим коммуникативным процессом. Автор предлагает свою схему коммуникации в музыкальном театре, обосновывая отбор и компоновку её составляющих. В свою очередь, музыкальный театр XXI века как система трактуется в качестве неотъемлемого элемента художественной коммуникации в целом.

Музыкальный театр, синтез, коммуникация, вербальное, визуальное, смысл искусства, художественная культура, актёр, зритель

Короткий адрес: https://sciup.org/144161178

IDR: 144161178 | УДК: 008:792.5

Текст научной статьи Коммуникация в современном музыкальном театре

БАЖЕНОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА – соискатель кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС)

BAZHENOVA IRINA VLADISLAVOVNA – doctoral student of the Department of Directing and Mastering the Actor of the Musical Theater, the Russian Institute of Theatre Arts (GITIS)

В последние годы особую остроту и актуальность приобретает проблема переоценки и переосмысления жанров музыкального театра, имеющего многовековую историю. В ритуалах древних культур, в трагедиях и комедиях Античности, в средневековых религиозных мистериях и в театре эпохи Возрождения осуществлялся беспрерывный «поиск пути к созданию музыкально-театрального спектакля нового типа [18]».

Период конца ХХ – начала XXI века в специальных исследованиях, посвящённых художественной культуре, характеризуется глубоким проникновением в смысловые пласты искусства. Это касается в том числе и различных сторон музыкально-сценического жанра. Особенно показательны в данном аспекте работы таких исследователей, как Ю. Б. Борев, Дж. Кенрик, М. Н. Лобанова, Ю. М. Лотман, М. Лундскер-Нильсен, Н. Б. Мань-ковская, В. И. Мартынов, М. Тейлор, У. Эко, И. Г. Яськевич [см.: 4; 9; 10; 11; 13; 22; 23; 25; 26; 28] и другие. Примечательно, что в ходе анализа общетеатральных явлений с позиций постмодерна часто речь заходит о специфике актёрской выразительности с помощью визуальных и/ или вербальных средств коммуникации. Однако до сих пор не разработан целостный методологический подход, ориентированный на выявление многоуровневой природы синтетического оперного жанра в аспекте его вербальных и визуальных составляющих.

Обращаясь непосредственно к проблеме использования вербальной и визуальной коммуникации в музыкальном театре в исторической ретроспективе, в первую очередь нам необходимо уточнить само понятие «музыкальный театр».

В многочисленной литературе встречается как широкое, так и узкое (специальное) объяснение данного термина.

В. Фельзенштейн – основатель, художественный руководитель и режиссёр берлинской «Комише-опер» – оценивал музыкальный театр как «более высокую форму развития драматического театра [20]». По его мнению, музыкальный театр, как правило, подчиняется всем театральным законам, так как «он просто обогащён ещё одним выразительным средством, по сравнению с любыми другими видами театрального искусства, и поэтому обязан добиваться ещё более высокой степени воздействия на зрителя. Этот дополнительный элемент – музыка – определяет поэтику музыкального театра больше, чем все остальное [20]». Другое мнение В. Фельзенштейна более категорично. Он утверждает, что «музыкальный театр – это тот театр, в котором музыкальное действие с поющими людьми становится театральной реальностью [20]».

Современные специалисты (как теоретики, так и практики), отталкиваясь от видения музыкального театра как некой специфической реальности и взяв за основу знаковые работы по истории народного фольклора и театра П. Г. Богатырева, Н. Н. Евреинова, А. Я. Таирова [см.: 2; 6; 19], всё чаще рассматривают некоторые вопросы возникновения и развития музыкального театра сквозь призму выразительных средств коммуникации – визуальных (сценографическое и световое решение, построение мизансцен, пластика актёров) и вербальных (техника вокала, виртуозность, диапазон, словесные обороты).

Всё это говорит о том, что новые интерпретации и концепции сценического творчества музыкального театра на современном этапе должны быть направлены на возрождение синтетического понимания жанров. Однако в современном дискурсе постмодерна визуальные образы часто доминируют над вербальными, а действие и структура «звучащего» и «происходящего» на сцене музыкального театра не способствуют формированию единой полифонической природы спектакля. Поэтому музыкальная образность в таких постановках зачастую не органическая часть целого – действия, а только инструмент для создания более-менее полноценного образного ряда.

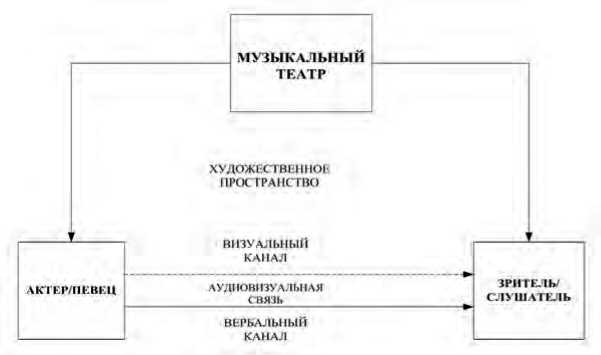

В связи с этим актуализируется задача, решение которой возможно в рамках современной культурологии, а именно – найти точки соприкосновения в развитии основных постмодернистских тенденций музыкального театра с теорией коммуникации. Мы опираемся на разработанную нами коммуникационную модель музыкального театра, осмысливая сценическую интерпретацию жанров и современные постановочные концепции в её контексте (см. схему 1).

Данная схема позволяет предположить, что художественное пространство между актёром-певцом и зрителем-слушателем в эпоху постмодерна формируется за счёт двух основных каналов коммуникации, посредством которых авторы постановки организуют художественно-творческий процесс. При этом фигура актёра-певца выступает посредником между музыкой и характером её восприятия зрителем-слушателем. Если для последнего это верный способ созерцать чувства, испытывать эмоции и страсти, то для певца, представляющего публике своего персонажа, музыка предопределяет характер его сценического существования.

Безусловно, современный оперный спектакль подразумевает наличие у актёра-певца специальных сценических навыков. Кроме совершенной вокальной подготовки необходимо владеть специально разработанными приёмами. Это важно в процессе снятия противоречий между необходимостью статических поз для правильного пения и динамики для создания сбалансированной и ярко про-

Схема 1

явленной интонационной структуры образа.

Не вызывает сомнений, что уровень развития культурных запросов и зрительского восприятия в начале XXI века, ознаменованного расцветом философии постмодерна и визуальной культуры, лишает актёра-певца возможности «обездвиженного» вокала, требуя синхронизации всех умений, направленных на активное и максимально полное освоение сценического пространства.

В современном мире человек получает знания из самых разных источников, пользуясь всеми доступными каналами передачи информации. Наиболее значимыми каналами для коммуникативного взаимодействия принято считать невербальный (визуальный) и вербальный.

Так, «доля вербальных средств … обеспечения непосредственного общения, по разным данным, составляет порядка 7%, остальное же приходится на различные звуковые (интонация, темп, тембр и т.п.) и визуальные (жест, положение, мимика и т.п.) компоненты – на всё то, что принято называть невербальной составляющей коммуникации. Причём визуальный компонент значительно преобладает – его доля около 55%. Вербального же в фиксируемой информации ощутимо больше: в разное время и в различных ситуациях – от 20 до 80% [15]».

По мнению доктора филологических наук Г. Г. Почепцова, «вербальная коммуникация носит главенствующий характер в любой области человеческой деятельности. Профессиональное владение речью становится важной составляющей успеха во множестве профессий [17]», в том числе и в профессии актёра. Зрители в музыкальном театре критически оценивают не только собственно вокальные данные актёра, но и его внешний облик, владение мимикой, жестами, речевые умения (выразительность, громкость, чёткость, чистое произношение и т.д.). Безусловно, для актёров музыкального театра голос и умение владеть им являются основополагающими в обеспечении профессионального успеха. Мэри Спиллейн, ведущий специалист Англии по вопросам имиджа, отмечает, что «38% впечатления, которое вы производите на окружающих, зависит от вашего голоса [17]». Тем не менее особого внимания в современном музыкальном театре заслуживает визуальная коммуникация, «нередко выполняющая контактно-регулирующую функцию [3]». Так, Дж. Бавелас, акцентируя значимость невербальных средств коммуникации, отмечала, что «устный дискурс можно считать состоявшимся (real), только если у него есть невербальный аспект [24]».

Как известно, невербальное общение состоит из пяти подсистем:

-

1) межличностное пространство;

-

2) кинетическая подсистема (мимика, пантомимика, внешний вид);

-

3) взгляд;

-

4) паралингвистическая подсистема (диапазон, тембр, тональность голоса и его вокальные свойства);

-

5) экстралингвистическая подсистема (речевой темп, паузы, смех, молчание и т.п.) [8].

Овладение совокупностью этих подсистем является высшей ступенью актёрского мастерства для солиста музыкального театра.

Исходя из оппозиции «намеренность – ненамеренность», также можно выделить три типа средств невербальной коммуникации, которые применительно к музыкальному театру корреспондируют с визуальным каналом передачи информации:

-

1) поведенческие знаки , например, такие как дрожь от страха или холода, потоотделение от волнения и т.п., они обусловлены физиологическими реакциями человека на различные стимулы;

-

2) ненамеренные знаки , употребление которых определяется устоявшимися привычками, например – тереть пере-

- носицу, закладывать руки за спину, дергать себя за ухо;

-

3) собственно коммуникативные знаки – сигналы, передающие информацию об объекте, состоянии или событии [см.: 7].

Здесь уместно привести мнение В. М. Березина, который считает, что невербальный язык включает три типа коммуникационных знаков: симптоматические (спонтанная реакция организма, лишённая коммуникативного действия, характерная как для человека, так и для животных), интенциональные (коммуникативное общение с помощью языка жестов) и произвольные (знаки, основанные на произвольных жестах) [1]. Нам представляется, что обозначенные типы коммуникационных знаков очень точно отображают специфику коммуникации в условиях музыкального театра.

Подчеркнём, что на протяжении всего ХХ столетия научный интерес теоретиков и практиков музыкального театра был сосредоточен на возможности усиления воздействия музыки посредством жестов и пластики. «Жест, позы, взгляды, молчание определяют истину взаимоотношений людей. Слова ещё не всё говорят. Значит, нужен рисунок движений на сцене … Можно фразе придать пластику, очень соответствующую словам. Но это в такой же мере естественно, как совпадение логического ударения со стихотворным в стихе [14]».

Необходимо отметить, что постмодернистская парадигма в этом смысле открывает перед певцами-актёрами широкий диапазон музыкальных вариаций: можно следовать музыке, можно непосредственно соотносить действие и жест с музыкой или, наоборот, созда- вать сложную систему коммуникативных взаимодействий в ходе столкновения музыкального ритма и сценического темпа.

В соответствии с позицией Дж. Рёша и В. Кеса, использование жестов напрямую связано с их функцией – иллюстративной, подчёркивающей, указательной, объяснительной и другими, что свидетельствует о невозможности их изолирования от вербальной коммуникации. Жесты получают свою конкретизацию и развитие в различных социальных, межличностных отношениях. Действительно, выражения гнева, удивления, удовольствия, отчаяния, тревоги, презрения примерно одинаковы у всех народов и культур. Однако понимание и интерпретация их смысловых нюансов зависят в каждом конкретном случае от степени знакомства с коммуникативной системой той или иной культуры [27].

Отличительной чертой постмодернизма в искусстве XXI века можно назвать «размытость оппозиций между словом и экзистенцией, текстом и телом [12]». Такого рода специфика особенно чётко проявляется в постмодернистском музыкальном театре. Наблюдая за процессом стирания границ между душой и телом в театре жестокости А. Арто, Ж. Деррида [5] делает акцент на замене вербаль- ного аспекта (слова, текста, письма) визуальным каналом передачи информации (ритмом, криком, иероглифом, жестом, телом). Здесь нет изображения жизни, такого как в традиционном театре, только её отражение во всей своей жестокости. Тем самым происходит разрушение гуманистических начал классического театра, нивелирование традиционной роли автора, снятие оппозиций автор – актёр, актёр – зритель.

Таким образом, смещение акцента с рационального содержания слова на его иррациональный аспект возвращает музыкальный театр на довербальный уровень, способствуя развитию постмодернистского театрального письма – визуально-пластического. Соответственно, в современном музыкальном театре зачастую стираются различия между натурой и культурой.

Стоит отметить, что некоторые нормы невербальной коммуникации могут носить общенациональный или даже этнический характер, другие – узкопрофессиональный характер. Так, актёр на сцене музыкального театра должен постоянно следить за собственной мимикой и позами, ведь контроль невербальной сферы осуществлять гораздо сложнее, чем вербальной. «Поза как коммуникативное действие – это наполняемость жеста как основного знака-индекса, нерелевантными (второстепенными) жестами и мимикой для усиления и придания значимости индексу, нагруженному первоначальным значением. Таким образом, все жесты становятся релевантными [1]».

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что значительное влияние на восприятие зрителя в художественном пространстве современного музыкального театра ока- зывает именно визуальный облик актёра. Сегодня практически невозможно представить, чтобы Снегурочку или Кармен играли певицы, кардинальным образом не отвечающие возрастным критериям роли или зрительским представлениям о трепетной девушке или страстной цыганке. Пластическое решение роли актёром-певцом требует соотнесения аспектов аудиовизуального восприятия в оперном спектакле, не менее точного, чем бесконечные поиски соответствия музыки и движения балетмейстерами на протяжении всей истории балетного искусства. Действительно, «актёры любят сделать подчас “широкий и красивый” жест рукой. В них живёт в это время инстинктивное чувство пространства [21]». К этому можно добавить, что актёры в опере «играют не только каждый образ, но и каждое движение [16]».

Таким образом, можно констатировать, что музыкальный театр представляет собой глобальный синтез, в котором участвуют музыка, изобразительное искусство и литература. Следовательно, он имеет три формы воплощения: музыкальную, театральную и художественную, каждой из которых присущи свои отличительные признаки, но все эти формы слаженно выступают в едином коммуникативном процессе. Законы театрального искусства, многочисленные музыкальные техники в значительной мере определяют особенности музыкального театра. Однако в последние годы расширение ресурсов музыкального театра стало возможным именно благодаря использованию вербальных и визуальных средств коммуникации, креативно трансформирующих жанровую специфику искусства. Например, в последние годы балет и мюзикл считаются новыми жанрами экранного музыкального театра, которые не только обогащены жанровыми традициями музыкального театра, но и приближаются к экранному искусству.

Вместе с тем подобные произведе- ния демонстрируют важные законы музыкальной драматургии. Например, сочетание яркой мультипликации с классическими музыкальными миниатюрами обусловило появление нового жанра – мультипликационного концерта.

Функционирование современного музыкального театра как интегративной системы и целостного, семиотически сложного языка художественной культуры обусловлено диалогическим пересечением понятий «театр» и «музыка», при кото- ром гибкость и динамичность компонентов музыкального театра, бережно сохраняя главные акценты (актёр и музыка), каждый раз создают принципиально новый синтез вербальных и визуальных средств коммуникации, с помощью ко- торых на наших глазах рождается неповторимое театральное зрелище. Вся полнота смысла музыкально-театрального действия аккумулируется в коммуникативном процессе «спектакль – зритель», формируя тонко настроенную интонационную сферу, в которой каждый смысл интонируется, произрастая из недр музыки, слова, жеста, изобразительной символики и т.п.; именно это и определяет в конечном счёте современную специфику европейского музыкального театра.

Список литературы Коммуникация в современном музыкальном театре

- Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. Москва: РИП-холдинг, 2003. 174 с.

- Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. Москва: Искусство, 1971. 515 с.

- Богданов В. В. Речевое общение: прагматический и семантический аспекты. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990. 87 с.

- Борев Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история). Москва: Юнити-Дана, 2012. 495 с.

- Деррида Ж. Письмо и различие. Москва: Академический Проект, 2007.